肥胖症和肥胖的区别

- 格式:doc

- 大小:17.50 KB

- 文档页数:4

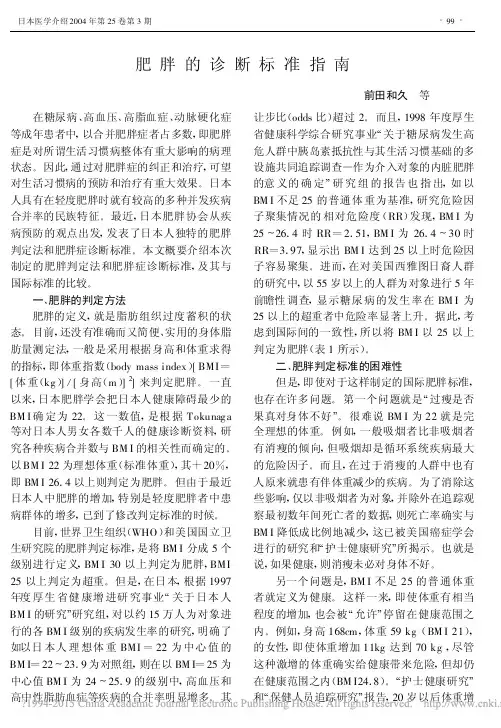

肥胖的诊断标准指南前田和久 等 在糖尿病、高血压、高脂血症、动脉硬化症等成年患者中,以合并肥胖症者占多数,即肥胖症是对所谓生活习惯病整体有重大影响的病理状态。

因此,通过对肥胖症的纠正和治疗,可望对生活习惯病的预防和治疗有重大效果。

日本人具有在轻度肥胖时就有较高的多种并发疾病合并率的民族特征。

最近,日本肥胖协会从疾病预防的观点出发,发表了日本人独特的肥胖判定法和肥胖症诊断标准。

本文概要介绍本次制定的肥胖判定法和肥胖症诊断标准,及其与国际标准的比较。

一、肥胖的判定方法肥胖的定义,就是脂肪组织过度蓄积的状态。

目前,还没有准确而又简便、实用的身体脂肪量测定法,一般是采用根据身高和体重求得的指标,即体重指数(body mass index)[BMI= [体重(kg)]/[身高(m)]2]来判定肥胖。

一直以来,日本肥胖学会把日本人健康障碍最少的BM I确定为22。

这一数值,是根据Tokunag a 等对日本人男女各数千人的健康诊断资料,研究各种疾病合并数与BM I的相关性而确定的。

以BM I22为理想体重(标准体重),其+20%,即BM I26.4以上则判定为肥胖。

但由于最近日本人中肥胖的增加,特别是轻度肥胖者中患病群体的增多,已到了修改判定标准的时候。

目前,世界卫生组织(WHO)和美国国立卫生研究院的肥胖判定标准,是将BM I分成5个级别进行定义,BM I30以上判定为肥胖,BMI 25以上判定为超重。

但是,在日本,根据1997年度厚生省健康增进研究事业“关于日本人BM I的研究”研究组,对以约15万人为对象进行的各BM I级别的疾病发生率的研究,明确了如以日本人理想体重BMI=22为中心值的BM I=22~23.9为对照组,则在以BM I=25为中心值BM I为24~25.9的级别中,高血压和高中性脂肪血症等疾病的合并率明显增多。

其让步比(odds比)超过2。

而且,1998年度厚生省健康科学综合研究事业“关于糖尿病发生高危人群中胰岛素抵抗性与其生活习惯基础的多设施共同追踪调查—作为介入对象的内脏肥胖的意义的确定”研究组的报告也指出,如以BM I不足25的普通体重为基准,研究危险因子聚集情况的相对危险度(RR)发现,BM I为25~26.4时RR=2.51,BM I为26.4~30时RR=3.97,显示出BM I达到25以上时危险因子容易聚集。

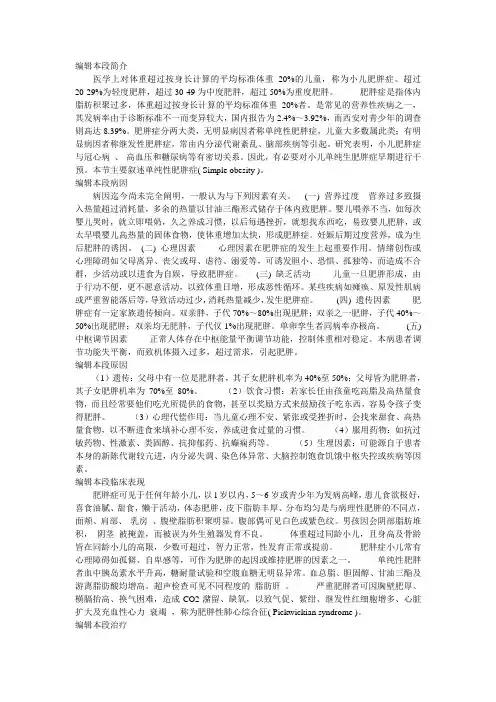

编辑本段简介医学上对体重超过按身长计算的平均标准体重20%的儿童,称为小儿肥胖症。

超过20-29%为轻度肥胖,超过30-49为中度肥胖,超过50%为重度肥胖。

肥胖症是指体内脂肪积聚过多,体重超过按身长计算的平均标准体重20%者。

是常见的营养性疾病之一,其发病率由于诊断标准不一而变异较大,国内报告为2.4%~3.92%,而西安对青少年的调查则高达8.39%。

肥胖症分两大类,无明显病因者称单纯性肥胖症,儿童大多数属此类;有明显病因者称继发性肥胖症,常由内分泌代谢紊乱、脑部疾病等引起。

研究表明,小儿肥胖症与冠心病、高血压和糖尿病等有密切关系。

因此,有必要对小儿单纯生肥胖症早期进行干预。

本节主要叙述单纯性肥胖症( Simple obesity )。

编辑本段病因病因迄今尚未完全阐明,一般认为与下列因素有关。

(一) 营养过度营养过多致摄入热量超过消耗量,多余的热量以甘油三酯形式储存于体内致肥胖。

婴儿喂养不当,如每次婴儿哭时,就立即喂奶,久之养成习惯,以后每遇挫折,就想找东西吃,易致婴儿肥胖,或太早喂婴儿高热量的固体食物,使体重增加太快,形成肥胖症。

妊娠后期过度营养,成为生后肥胖的诱因。

(二) 心理因素心理因素在肥胖症的发生上起重要作用。

情绪创伤或心理障碍如父母离异、丧父或母、虐待、溺爱等,可诱发胆小、恐惧、孤独等,而造成不合群,少活动或以进食为自娱,导致肥胖症。

(三) 缺乏活动儿童一旦肥胖形成,由于行动不便,更不愿意活动,以致体重日增,形成恶性循环。

某些疾病如瘫痪、原发性肌病或严重智能落后等,导致活动过少,消耗热量减少,发生肥胖症。

(四) 遗传因素肥胖症有一定家族遗传倾向。

双亲胖,子代70%~80%出现肥胖;双亲之一肥胖,子代40%~50%出现肥胖;双亲均无肥胖,子代仅1%出现肥胖。

单卵孪生者同病率亦极高。

(五) 中枢调节因素正常人体存在中枢能量平衡调节功能,控制体重相对稳定。

本病患者调节功能失平衡,而致机体摄入过多,超过需求,引起肥胖。

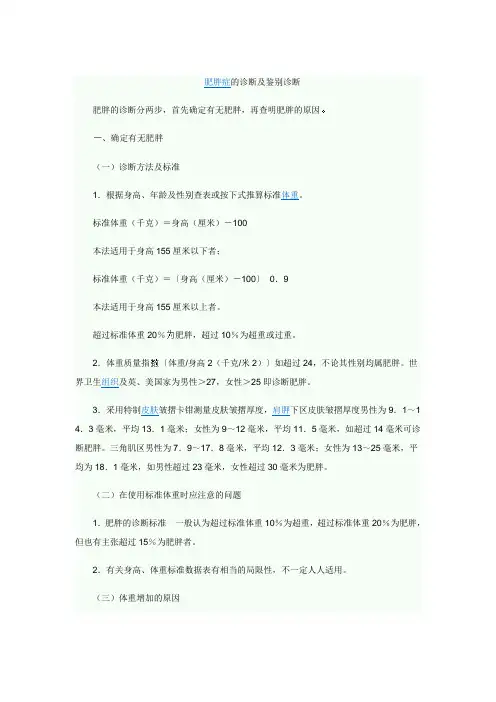

肥胖症的诊断及鉴别诊断肥胖的诊断分两步,首先确定有无肥胖,再查明肥胖的原因、确定有无肥胖(一)诊断方法及标准1.根据身高、年龄及性别查表或按下式推算标准体重。

标准体重(千克)=身高(厘米)-100本法适用于身高155厘米以下者;标准体重(千克)=〔身高(厘米)-100〕×0.9本法适用于身高155厘米以上者。

超过标准体重20%肥胖,超过10%为超重或过重。

2.体重质量指〔体重/身高2(千克/米2)〕如超过24,不论其性别均属肥胖。

世界卫生组织及英、美国家为男性>27,女性>25即诊断肥胖。

3.采用特制皮肤皱摺卡钳测量皮肤皱摺厚度,肩胛下区皮肤皱摺厚度男性为9.1~1 4.3毫米,平均13.1毫米;女性为9~12毫米,平均11.5毫米,如超过14毫米可诊断肥胖。

三角肌区男性为7.9~17.8毫米,平均12.3毫米;女性为13~25毫米,平均为18.1毫米,如男性超过23毫米,女性超过30毫米为肥胖。

(二)在使用标准体重时应注意的问题1.肥胖的诊断标准一般认为超过标准体重10%为超重,超过标准体重20%为肥胖,但也有主张超过15%为肥胖者。

2.有关身高、体重标准数据表有相当的局限性,不一定人人适用。

(三)体重增加的原因体重的增加是脂肪成分过还是其他原因所致。

肥胖的定义是机体脂肪成分过多,脂肪组织过多,故精确的诊断应以测量全身脂肪重量及所占比例为准,而不单纯依据体重的增加。

1.脂肪测定方法有以下几。

(1)应用脂溶气体放射性核素85氪密闭吸入稀释法直接测得人体脂肪量。

(2)应用人体密度(Dm)或比重测验计算,放射性核素40钾或42钾全身扫描以及重水(D2O)稀释法等方法间接测得人体脂肪量。

上述两种方法复杂,需特殊设备,不便于临床应用。

(3)皮下脂肪厚度测量已述及,也可用X线软组织照相法或超声波反射照相法来估计肥胖的程度。

此3种方法均较准确。

2.脂肪细胞小及数目测定方法为:前一日晚餐后禁食,次晨空腹用针抽吸三头肌、腹部脐旁和臀部外上象限的脂肪,经处理,算出此三部位之脂肪细胞平均大小。

人体可分为两种基本成分,脂肪组织与非脂肪组织。

人体体重等于脂肪体重与非脂肪体重(又称瘦体重)之与。

而肥胖是指身体脂肪过多。

我们应该建立这样一种观念:肥胖是脂肪问题,而非体重问题。

肥胖症的定义肥胖是遗传与环境因素相互作用而引起的一种慢性代谢性疾病,是体内脂肪蓄积过多的一种状态。

肥胖症是由多种原因引起机体能量供需失调,饮食能量摄入多于机体能量消耗,以致过剩的能量以脂肪形式储存于体内所致。

肥胖症分为单纯性与继发性两类单纯性肥胖无明显的神经及内分泌的改变,仅为营养过度引起。

均占肥胖病人总数的95%。

它与生活方式相关,以过度进食、体力活动过少、行为偏差为特点,表现为全身脂肪组织过度增生、能够合并多种疾患的慢性疾病单纯性肥胖又分为两种体质性肥胖原因:先天性。

体内物质代谢较慢,物质合成的速度大于分解的速度。

现象:脂肪细胞大而多,遍布全身。

获得性肥胖原因:由饮食过量引起。

食物中甜食,油腻食物多。

脂肪多分布于躯干。

继发性肥胖症则常为内分泌疾病,如皮质醇增多症、下丘脑综合症等的一种症状。

根据身高与体重的关系推算标准体重,常用的公式如下:身高155cm以下标注体重(kg)=身高(cm)---100身高155cm以上标注体重(kg)=【身高(cm)---100】*0.9肥胖度=(实际体重-标准体重)÷标准体×100%肥胖度在±10%之内,称之为正常适中。

肥胖度超过10%,称之为超重。

肥胖度超过20%-30%,称之为轻度肥胖。

肥胖度超过30%-50%,称之为中度肥胖。

肥胖度超过50%,以上,称之为重度肥胖。

肥胖度小于-10%,称之为偏瘦。

肥胖度小于-20%以上,称之为消瘦。

肥胖原因1.过量蛋白质蛋白质也是一种产能量的物质,如果吃多了,食人的能量超过了人体需要量,储存起来的还是脂肪。

含蛋白质的食物多为肉类、蛋类、奶类、蔬菜与水果也有少量的蛋白质。

含蛋白质丰富的食物(肉、蛋、奶、豆)都含高脂肪,这些食物吃多了脂肪也会随着吃多了。

肥胖的名词解释肥胖是当今社会中一个备受关注的健康问题。

从个人健康到社会经济,肥胖都带来了诸多负面影响。

然而,要对这一现象有深入的了解,首先需要对肥胖进行准确的名词解释。

一、肥胖的定义肥胖是指体重超过正常范围,由脂肪组织积聚而导致身体健康受到威胁的一种身体状态。

根据世界卫生组织的定义,肥胖是指体脂肪过多,超过正常水平,其判断标准主要根据BMI(Body Mass Index)指数进行。

BMI指数是一种将体重和身高综合计算的指标,可以较为客观地衡量一个人是否超重或肥胖。

二、肥胖的原因肥胖的形成是由于能量摄入超过能量消耗,导致体内多余的能量被转化成脂肪储存起来。

在现代社会,饮食结构的改变、生活方式的变迁以及环境等因素的影响,都对肥胖的发生起到了不可忽视的作用。

1. 饮食结构当今社会,高热量、高糖分和高脂肪的食物非常普遍。

过多食用这些高热量的食物,使能量摄入超过消耗,最终导致肥胖。

2. 生活方式随着经济的发展和人们生活水平的提高,生活方式发生了明显变化。

现代化的生活方式,如久坐、缺乏运动等,导致能量消耗不足,助长了肥胖的发生。

3. 环境因素城市化进程的推进,带来了便捷的交通工具,减少了徒步和体力劳动的机会。

此外,社交媒体的流行,大大减少了人们的户外活动时间,助长了肥胖的发生。

三、肥胖的影响肥胖不仅会影响个体的身体健康,还会对社会经济产生重要影响。

1. 健康影响肥胖会增加心脏病、高血压、糖尿病、关节疾病等慢性病的患病风险。

此外,肥胖还与某些癌症和呼吸系统疾病的发生密切相关。

这些影响不仅给个体的身体健康带来威胁,而且会给家庭和社会的护理和医疗资源造成巨大压力。

2. 社会经济影响肥胖带来的社会经济负担同样不可忽视。

据统计,肥胖相关的医疗费用和生产力损失占到了国民经济的相当一部分。

这些额外的财政开支不仅增加了社会的经济负担,也减少了可供投资的资源,制约了社会经济的可持续发展。

四、应对肥胖问题面对肥胖问题,我们不能袖手旁观,而应积极采取措施进行干预。

肥胖症的诊断及鉴别诊断文章一:肥胖症是一种常见的慢性代谢性疾病,其特征是体内脂肪组织过多积聚,导致体重超过正常范围。

肥胖症不仅影响外貌,还会引起多种健康问题,如心血管疾病、糖尿病、高血压等。

因此,及早进行肥胖症的诊断及鉴别诊断非常重要。

肥胖症的诊断主要依据体重指数(BMI)来进行评估。

BMI是根据个体的身高和体重计算得出的数值,公式为BMI = 体重(千克)/身高²(米)。

根据世界卫生组织的分类标准,BMI 18.5-23.9为正常体重,24-27.9为超重,28及以上为肥胖。

通过测量个体的体重和身高,并计算BMI来判断其肥胖状况。

除了BMI,还可以通过腰围和腰臀比来评估肥胖情况。

腰围是指在腰部最突出的位置进行水平测量,超过男性腰围≥90厘米,女性腰围≥80厘米被认为是肥胖的指标。

腰臀比是指腰围和臀围的比值,腰臀比≥0.9的男性和≥0.85的女性被认为是肥胖。

通过上述指标的评估,可以初步判断个体是否患有肥胖症。

然而,还需要进行鉴别诊断,以排除其他病因所导致的肥胖症。

一、内分泌性肥胖症的鉴别诊断内分泌性肥胖症是由于内分泌系统的异常导致的肥胖症,包括甲状腺功能减退症、库欣综合征等。

甲状腺功能减退症是一种由于甲状腺激素分泌不足而引起的代谢缓慢、体重增加的疾病。

患者常伴有乏力、倦怠、便秘等症状,体重增加主要是由于机体代谢减慢而造成的。

诊断时可通过检测血清甲状腺素和促甲状腺激素水平来判断甲状腺功能是否下降。

库欣综合征是一种由于肾上腺皮质激素过量分泌引起的肥胖症。

患者常伴有中心性肥胖、紫纹、易患感染等症状。

诊断时可通过血液和尿液检查来判断激素水平是否升高。

二、遗传性肥胖症的鉴别诊断遗传性肥胖症是由于个体基因突变导致的肥胖症,包括儿童期肥胖家族性和隐性肥胖症。

儿童期肥胖家族性是一种在幼儿期就表现出肥胖的疾病,往往有家族史。

诊断时可通过基因检测来确定是否存在相关基因突变。

隐性肥胖症是一种在青少年期才出现肥胖的疾病,其特点是患者的基础代谢率明显低于正常人。

什么是肥胖症

什么是肥胖症?肥胖症的定义是人体能量代谢的失衡,即长期能量摄入超过消耗,导致身体脂肪含量过多为特征的慢性疾病。

评判方法为:

体重指数(BMI):在同年龄同性别儿童的体重指数(BMI=体重/身高的平方,kg/m2)的85百分位

腰围/臀围比值(W/H):成年男性0.9;女性0.8为中心性肥胖。

皮褶厚度:测定不同部位皮下脂肪的厚度,一般可反映肥胖程度,常测定部位有肩胛下、腹部、肱二头肌及肱三头肌,采用CT或MRI测定比较精确。

肥胖症的病因和并发症有哪些?

肥胖症是由于能量代谢失衡、摄食过多或耗能不足导致机体脂肪容量增多的状态,常伴不同程度的血脂异常、高胰岛素血症和胰岛素抵抗。

其病因包括:

(1)遗传因素:肥胖症有家族发病倾向,父母双方肥胖者,其子女有70%~80%发生肥胖;父或母一人发生肥胖者,其子女发生肥胖的概率为40%~50%;父母均为瘦体型的后代发生肥胖的可能性仅为9%~14%。

目前还发现了一些和肥胖有关的基因:瘦素基因、促黑皮素原基因或促黑皮质-4受体以及具有调节食欲作用的神经肽类激素——食欲素。

(2)喂养方式及饮食习惯:婴儿期喂给过高的碳水化合物、高糖饮食,过早的增加固体辅食可诱发肥胖;幼儿及儿童期摄入过多高糖、高热量食物,或进食过快等是导致肥胖的原因。

肥胖症有哪些特点,危害及如何护理肥胖症是一种常见的代谢性疾病。

当身体摄入的热量大于消耗的热量时,多余的热量就以脂肪的形式储存在体内,超过正常的生理需要,达到一定值就变成肥胖症。

肥胖症在任何年龄都可以看到,特别是在1岁以下、5-6岁和青少年。

这些年龄段的人食欲好,食量大,不爱活动。

容易又高又胖。

皮下脂肪很厚,分布均匀,腹部皮肤可见白、紫纹。

但智力和性发育一般都在正常范围内。

肥胖儿童常有精神障碍、情绪障碍和自卑感,这可能成为肥胖或肥胖维持的额外原因。

重度肥胖可并发关节病、下肢静脉曲张,也可伴有高血压、高血脂、糖尿病等。

一、肥胖症原因一是长期摄入的能量过多,肥胖儿童大多生活在爱吃油腻、甜的家庭,从小养成了饮食过量的习惯。

二是运动太少。

关于运动太少是肥胖的原因还是肥胖的结果,还存在争议,但运动太少对于维持肥胖的意义是肯定的。

肥胖父母的孩子中有三分之二也有肥胖的倾向。

三是心理因素,由于各种原因造成的情绪创伤或心理异常,可诱发其暴饮暴食。

四是其他因素,儿童肥胖还可引起内分泌代谢紊乱,下丘脑疾病,即继发性肥胖。

二、肥胖症类型这包括单纯性肥胖和病理性肥胖。

单纯性肥胖与遗传因素、饮食过度、缺乏运动等因素有关,临床上单纯性肥胖的发病率仍较高。

病理性肥胖与某些疾病有关,如内分泌系统疾病、代谢系统疾病等。

因此,有必要通过临床检查,确定肥胖的原因,然后进行针对性的治疗,才能有效减肥。

三、肥胖症特征肥胖的人的特征是外表下蹲,脸圆,脸窄,双下巴,颈短,后脑勺皮肤皱褶明显增厚。

胸部圆形,肋间隙不明显,双乳因皮下脂肪厚而肿大。

站立时,腹部向前突出,在胸部平面以上,脐孔深凹。

短时间内明显肥胖者下腹两侧,双大腿和上臂内侧上半部分及臀部外侧可见细碎紫色颗粒或白色颗粒。

手指和脚趾又粗又短。

掌指关节突起处皮肤因手背脂肪增厚而凹陷,骨突不明显。

轻度至中度原发性肥胖可能没有任何有意识的症状,严重的肥胖更多的是热恐惧,活动减少,甚至活动时轻度呼吸短促,睡觉时打鼾。

肥胖症名词解释

肥胖症,也被称为过度肥胖或简称为肥胖,是一种慢性代谢性疾病,其特征是体内脂肪组织的过度积累。

肥胖症通常是由于能量摄入超过能量消耗引起的,即摄入的热量多于身体所需的热量。

肥胖症是一个复杂的疾病,涉及到遗传、环境、行为和代谢等多种因素。

长期以来,不良的饮食习惯、缺乏体力活动、精神压力、基因遗传等都被认为是导致肥胖症的主要因素。

肥胖症会增加许多健康风险,包括心血管疾病、高血压、2型糖尿病、骨关节疾病、某些癌症、睡眠呼吸暂停等。

因此,肥胖症的预防和治疗非常重要,包括通过健康饮食、适量运动、行为改变和必要时的药物治疗等综合措施来减轻体重和降低健康风险。

以上解释仅提供基本信息,如果认为自己可能有肥胖问题或需要进一步了解肥胖症,请咨询医疗专业人士进行详细诊断和治疗建议。

1/ 1。

肥胖分类标准

一、肥胖分类标准二、肥胖的表现三、判断肥胖标准方法

肥胖分类标准1、肥胖分类标准有皮下脂肪过多和局部肥胖

1.1、皮下脂肪过多:腰臀比例超过标准,即皮下脂肪过多。

辨别标准:腰臀比例=腰围÷臀围。

男士腰臀比例>0.9,女士腰臀比例>0.85,即皮下脂肪过多。

1.2、局部肥胖:身体某一部分脂肪蓄积过多而发生的肥胖,有时可以表现为体重增加,但一眼望去全身肥胖的程度显然没有局部表现得那么明显。

辨别标准:全身肥胖的程度没有局部表现得那么明显,以腹部、臀部和大腿部位最为常见。

2、肥胖分类标准有产后肥胖和单纯性肥胖

2.1、产后肥胖:因怀孕期大量集中补充营养以及产后内分泌发生改变而引起的肥胖。

据统计70%的孕妇产后体重普遍会增加 10-20斤。

辨别标准:妊娠过程引起的肥胖,一捏肉松垮垮的,不紧实。

2.2、单纯性肥胖:无明显的内分泌和代谢性疾病的病因引起的肥胖,属于非病理性肥胖。

辨别标准:全身脂肪分布比较均匀,没有内分泌紊乱现象,也无代谢障碍性疾病,饮食过多而活动过少,进食量及次数较多。

3、肥胖分类标准有腹部型肥胖和臀部型肥胖

3.1、腹部型肥胖:腹部型肥胖又称为中心型肥胖、男性型肥胖、内脏型肥胖、苹果形肥胖,特征是脂肪主要积聚在腹部的皮下以及腹腔内,四肢则相对较为细瘦,腰围和臀围比值明显增大。

第九章肥胖症病因与发病机制鉴别诊断临床表现治疗肥胖症(obesity)公认的定义是体内贮积的脂肪量超过理想体重20%以上,而不是指实际体重超过理想体重20%以上。

临床上也可能通过肉眼观察结合后一种定义来判断肥胖者。

但后述肥胖定义对于某些特别的个体如健美和举重运动员是不适用的。

肥胖可由许多疾病引起,故肥胖症并非一种病名,而是一种症候。

根据病因肥胖症可分为单纯性与继发性两类,本章重点介绍单纯性肥胖症。

单纯性肥胖的定义是:只有肥胖而无任何器质性疾病的肥胖症。

人体组织中有两种脂肪组织:即棕色脂肪和白色脂肪组织,前者与后者不同之处在于前者:①在全身均有分布;②血管较丰富;③细胞中线粒体较多;④受交感神经支配;⑤含有解偶联蛋白(uncoupling protein,UCP),在白色脂肪细胞中则无。

去甲肾上腺素和维甲酸可调节UCP mRNA的表达,且互不依赖。

交感神经兴奋,可使细胞呼吸和氧化性磷酸化失偶联,使产热增多,以消耗能量。

在缺乏棕色脂肪的转基因小鼠,即使无多食,由于棕色脂肪缺乏,能量消耗减少,也可发生肥胖,说明棕色脂肪组织在能量平衡调节中起重要作用。

临床上也可见到食量不大的人发生肥胖,这些人是否有体内棕色脂肪细胞减少有待进一步研究。

单纯性肥胖的分类有多种。

按肥胖的程度可分轻、中、重三级或I、II、III等级[1]。

按脂肪的分布可分为全身性(均匀性)肥胖、向心性肥胖、上身或下身肥胖、腹型和臀型肥胖等。

这种分类对某些疾病的诊断和肥胖预后的判断有帮助。

如Cushing综合征常为向心性肥胖;腹型肥胖者比均匀性肥胖者预后差,常引发许多疾病。

此外,还有增殖性和肥大性肥胖[1]之分。

增殖性肥胖是指脂肪细胞数目增加,特点是肥胖多从儿童期开始,青春发育期肥胖进一步加重,终生都肥胖,脂肪堆积在身体周围,故又称周围型肥胖,到成年可同时有肥大型肥胖。

肥大型是只有脂肪细胞贮积脂肪量增多,但脂肪细胞数目不增加,其特点为肥胖多从中年时期开始,脂肪堆积在身体中央(即躯干部位),故又称中央型肥胖,其所带来的不良后果比增殖性肥胖更为严重。

肥胖症的症状表现有哪些

关于《肥胖症的症状表现有哪些》,是我们特意为大家整理的,希望对大家有所帮助。

肥胖人群在生活中是比较常见的,这是身材的区别,但是过于肥胖可能是一种疾病,比如肥胖症。

肥胖症的症状是从多方面表现的,除了患者的躯体表现,肥胖症的心理表现也是比较明显的。

1、心理表现:

肥胖者往往对自己的肥胖自惭形秽,甚至产生自我厌弃的感觉,因而可以导致焦虑、抑郁、负疚感等等不良心态,甚至产生对他人的敌意。

有些肥胖者的心理负担可能表现为默写躯体症状,如头痛、胃痛、失眠等等,但实际上他们并没有神经或身体上的疾病。

2、躯体表现:

如活动不便、气喘吁吁、肌肉疲乏、关节疼痛以及水肿等表现。

3、并发症表现:

不同的并发症有各自相应的临床表现。

如合并糖尿病出现血糖升高,会有三多一少的症状,即多尿、多饮、多食以及体力和体重的下降。

合并高血压时则自觉头痛、眩晕、心慌等。

有痛风则感到关节,特别是足部关节疼痛等。

肥胖患者合并冠心病可出现:心慌、胸闷;情绪激动或劳累时,感到胸前区疼痛,左肩放射性麻木或疼痛;合并睡眠呼吸暂停低通气综合征肥胖患者出现睡眠时响亮而不均匀的呼噜声,睡眠过程出现呼吸暂停、睡眠时窒息感或反复夜间憋醒,导致晨起口干,头痛,头晕,睡觉不解乏;白天嗜睡、夜间睡眠不良、注意力不集中、记忆力减退等症状。

肥胖症名词解释肥胖症是一种慢性代谢性疾病,其主要特点是体内脂肪储备过多,超过正常范围。

肥胖症的诊断一般采用体质指数(BMI)进行评估,BMI大于或等于30被认为是肥胖的标准。

肥胖症的发病原因较为复杂,主要涉及遗传因素、环境因素和生活方式等方面的影响。

一种常见的遗传因素是肥胖基因的存在,这些基因影响了人体对能量的利用和储存。

环境因素包括高脂肪、高糖和高盐的饮食习惯,以及缺乏体育锻炼等。

此外,心理因素如压力、抑郁和焦虑也可能导致人们过度进食。

肥胖症对健康有很多负面影响。

首先,肥胖症与多种慢性疾病的发病风险密切相关,包括心血管疾病、糖尿病、高血压、高脂血症、脂肪肝、胆结石和关节炎等。

其次,肥胖症还可能引发睡眠呼吸暂停、胆固醇结晶症、多毛症和男性阳痿等问题。

另外,肥胖症还会对心理、社交和经济方面产生负面影响,比如降低自尊心、自卑感,影响职业发展和社交活动。

针对肥胖症的治疗主要包括改变饮食习惯、增加体力活动和药物治疗等。

改变饮食习惯包括控制总热量摄入,减少高脂肪、高糖和高盐食物的摄入,并增加蔬菜、水果和高纤维食物的摄入。

增加体力活动包括进行有氧运动和力量训练,并逐渐增加运动强度和时长。

药物治疗一般作为辅助治疗使用,包括抑制食欲的药物和减少脂肪吸收的药物。

在预防肥胖症方面,关键是维持健康的饮食和生活习惯。

建立均衡的饮食结构,适当控制热量摄入,注意膳食纤维的补充,避免过多摄入脂肪、糖和盐。

此外,定期进行体育锻炼,每天保持适当的运动量,增加代谢率,促进脂肪的燃烧和消耗。

避免饮酒和烟草,保持良好的心理状态,积极面对压力和情绪问题,也有助于预防肥胖症的发生。

综上所述,肥胖症是一种与遗传、环境和生活方式有关的慢性代谢性疾病,对健康造成严重影响。

通过改变饮食和生活习惯、增加体育锻炼和合理药物治疗,可以有效控制和预防肥胖症。

肥胖症和肥胖的区别

人们对肥胖是如何进行分类的,肥胖一般分成哪几种类型对于肥胖有许多不同的分类方法,稍不注意就容易造成混淆。

以下是分享给大家的关于肥胖症和肥胖的区别,一起来看看吧!

随着我们生活物质水平的提高导致肥胖病人也逐渐增加。

而有一份人则是体重较重,没有达到肥胖的标准,为了明确的区别两者的不同,避免一些人对自己身体健康的担心,我们就这一问题进行区分。

遇到体重大这样问题的朋友可以进行体脂含量的测试,就可以判断是否有肥胖症了。

相反有一些人认为自己的体重没有达到那么大指标就肯定不是肥胖,也希望这样过于自信的人群也不要将这个问题看得太简单。

肥胖的真正定义并不是体重有多大,而是看体内的脂肪和瘦体重的比例是多少,比如一个身高175CM,体重85KG的人同样有肥胖的可能。

超重是指体重超过正常标准,肥胖是指机体脂肪过多,这是两个完全不同的概念。

对正常人来说,身高与体重是成一定比例的,人越高体重也相对增加。

接下来我们举例说明超重与肥胖的区别在哪里:体重在等于或超出标准体重的10%和20%之间为超重;超出正常体重的20%(含20%)以上为肥胖。

超重不一定肥胖。

有些人肌肉发达,结实丰满,虽然超过标准体重,但不属于肥胖范围。

如举重运动员,肌肉组织含

水量达75%--80%,而脂肪组织含水量仅15%--30%,同等体积的肌肉组织比脂肪组织重得多,所以举重运动员常常是超重者,而体内脂肪并不多,不算肥胖。

通过简单的分析之后,您对自己体重是否健康标准的应该有一定的认识了。

最好的体重标准是:

女性标准体重=(身高-100)x 0.85。

如:160CM,标准体重是51KG

男性标准体重=(身高-100)x 0.9。

如:170CM,标准体重是63KG 肥胖症的病因外因以饮食过多而活动过少为主。

热量摄入多于热量消耗,使脂肪合成增加是肥胖的物质基础。

内因为脂肪代谢紊乱而致肥胖。

1.遗传因素

人类单纯性肥胖的发病有一定的遗传背景。

有研究认为,双亲中一方为肥胖,其子女肥胖率约为50%;双亲中双方均为肥胖,其子女肥胖率上升至80%。

人类肥胖一般认为属多基因遗传,遗传在其发病中起着一个易发的作用。

肥胖的形成还与生活行为方式、摄食行为、嗜好、气候以及社会心理因素相互作用有关。

2.神经精神因素

已知人类和多种动物的下丘脑中存在着两对与摄食行为有关的神经核。

一对为腹对侧核,又称饱中枢;另一对为腹外侧核,又称饥中枢。

饱中枢兴奋时有饱感而拒食,破坏时则食欲大增;饥中枢兴奋时食欲旺盛,破坏时则厌食拒食。

二者相互调节,相互制约,在生理

条件下处于动态平衡状态,使食欲调节于正常范围而维持正常体重。

当下丘脑发生病变时,不论是炎症的后遗症(如脑膜炎、脑炎后),还是发生创伤、肿瘤及其他病理变化,如果腹内侧核破坏,则腹外侧核功能相对亢进而贪食无厌,引起肥胖。

反之,当腹外侧核破坏,则腹内侧核功能相对亢进而厌食,引起消瘦。

3.内分泌因素

许多激素如甲状腺素、胰岛素、糖皮质激素等可调节摄食,因此推想这些激素可能参与了单纯性肥胖的发病机制。

肥胖者对胰岛素抵抗而导致高胰岛素血症,而高胰岛素血症可使胰岛素受体降调节而增加胰岛素抵抗,从而形成恶性循环。

胰岛素分泌增多,可刺激摄食增多,同时抑制脂肪分解,因此引起体内脂肪堆积。

性激素在单纯性肥胖发病机制中可能起作用。

进食过多可通过对小肠的刺激产生过多的肠抑胃肽(GIP),GIP 刺激胰岛β细胞释放胰岛素。

在垂体功能低下,特别是生长激素减少、促性腺及促甲状腺激素减少引起的性腺、甲状腺功能低下的情况下可发生特殊类型的肥胖症,可能与脂肪动员减少,合成相对增多有关。

临床上肥胖以女性为多,特别是经产妇或经绝期妇女或口服女性避孕药者易发生,提示雌激素与脂肪合成代谢有关。

肾上腺皮质功能亢进时,皮质醇分泌增多,促进糖原异生,血糖增高,刺激胰岛素分泌增多,于是脂肪合成增多,而皮质醇促进脂肪分解。

4.棕色脂肪组织异常

棕色脂肪组织是近几年来才被发现的一种脂肪组织,与主要分布

于皮下及内脏周围的白色脂肪组织相对应。

棕色脂肪组织分布范围有限,仅分布于肩胛间、颈背部、腋窝部、纵隔及肾周围,其组织外观呈浅褐色,细胞体积变化相对较小。

白色脂肪组织是一种贮能形式,机体将过剩的能量以中性脂肪形式贮藏于间,机体需能时,脂肪细胞内中性脂肪水解动用。

白色脂肪细胞体积随释能和贮能变化较大。

棕色脂肪组织在功能上是一种产热器官,即当机体摄食或受寒冷刺激时,棕色脂肪细胞内脂肪燃烧,从而决定机体的能量代谢水平。

以上两种情况分别称之为摄食诱导产热和寒冷诱导产热。

当然,此特殊蛋白质的功能又受多种因素的影响。

由此可见,棕色脂肪组织这一产热组织直接参与体内热量的总调节,将体内多余热量向体外散发,使机体能量代谢趋于平衡。

5.其他

如环境因素等。

肥胖症和肥胖的区别。