最新当年的 遣唐使 (大唐盛世)

- 格式:doc

- 大小:19.02 KB

- 文档页数:3

七年级下册历史第四课知识点

第4课唐朝的中外文化交流

一、遣唐使和鉴真东渡

1.遣唐使

(1)含义:唐朝时期,为了学习中国先进文化,日本派遣使节到中国,当时称为“遣唐使”。

(2)概况:日本派出的遣唐使有十几批,最多的一次达到500多人,同行的还有许多留学生和留学僧。

(3)代表人物:阿倍仲麻吕(晁衡)

(4)贡献:把唐朝先进的制度、天文历法、文字、典籍、书法艺术、建筑技术等传回日本,对日本社会的发展产生了深远的影响。

2.鉴真东渡

(1)时间:唐玄宗时期

(2)过程:接受日本僧人的邀请,754年,鉴真第六次东渡抵达日本,他在日本传授佛经,还传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等。

(3)地位:鉴真是唐朝与日本的文化交流中最有影响的人物。

(4)贡献:在日本传授佛经,还传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等(传播唐朝文化);为中日文化交流做出了卓越的贡献。

二、唐与新罗的关系

①新罗物产居唐朝进口首位;

②新罗仿唐朝建立了政治制度、科举制,还引入了中国的科技成就;

③朝鲜半岛的音乐也传入中国。

三、玄奘西行

1.时间:唐太宗贞观初年。

2.目的:到天竺(唐时称古印度,包括今印度、巴基斯坦、孟加拉等国)求取佛经,研习佛法

3. 过程:玄奘经过4年的长途跋涉到达天竺。

遍访名寺,研习佛法,在佛学最高学府那烂陀寺游学,带大量佛经回到长安。

4.贡献:主持翻译佛经,为中国佛教的发展作出了重大贡献。

由其口述的《大唐西域记》记载了他游历过的100多个国家和地区的山川风物及社会习俗,是研究中外交流史的珍贵文献。

2023届山西省交城县中考历史专项突破模拟试题(一模)第Ⅰ卷选择题(共30分)一、选择题(在每小题的四个选项中,只有一项最符合题意,请选出并在答题卡上将该选项涂黑。

本大题有15个小题,每小题2分,共30分)1、某历史兴趣小组在探究性学习时,将下列图片归为一组。

它们都反映了下列哪一原始居民的生产生活状况A.北京人B.山顶洞人C.河姆渡居民D.半坡居民2、张骞通西域后,西汉王朝在西域设立机构进行管理,标志着西域正式归属中央管辖。

西汉在西域设置的机构是A.安西都护府B.北庭都护府C.伊犁将军D.西域都护3、李华的笔记本上某一页出现了如下内容,如果为她的学习笔记选取一个学习主题,你认为最恰当的是A.民族关系的发展和社会变化B.繁荣与开放的时代C.政权分立与民族交融D.统一多民族国家的建立和巩固4、《东京梦华录》卷二记载北宋首都开封店铺林立,“屋宇雄壮,门面广阔,望之森然,每一交易,动辄千万,骇人闻见”。

这则材料主要反映了北宋都城A.街道整齐B.建筑宏伟C.客商不绝D.商业繁荣5、小胡同学在寒假进行课外阅读时,其中一本书上有“拳打镇关西”、“智取生辰纲”、“武松打虎”等故事情节,他阅读的名著是相关史实影响开凿京杭大运河加强了南北地区政治、经济和文化交流发明并推广曲辕犁和筒车提高了耕作效率和质量,促进农业发展鉴真东渡、玄奘西行为中日和中印文化交流作出了卓越贡献文成公主入藏促进了吐蕃经济和社会的发展商业繁荣,宽敞整齐,布局井然的长安城在世界城市建筑史上占有重要的地位A.《西游记》B.《红楼梦》C.《水浒传》D.《三国演义》6、某班同学在讨论《南京条约》、《马关条约》和《辛丑条约》内容对中国社会的影响时,作出了以下结论,其中正确的一项是A.开放广州、厦门、福州、宁波、上海为通商口岸------列强的侵略深入到内地B.割辽东半岛、中华台北全岛等给日本-----中国领土主权开始遭到破坏C.允许日本在通商口岸开设工厂------阻碍民族工业发展,有利于列强对中国商品输出D.赔款4.5亿两白银,以海关税等做担保------加重中国人民负担,利于列强控制中国经济7、强渡大渡河在被敌人视为插翅难飞的天险防线上,打开一个缺口,为中央红军北上开辟了一条通道。

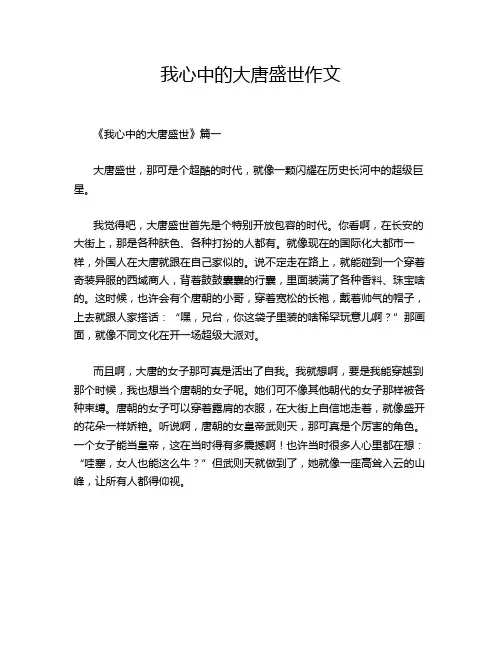

遣唐使及其始末探究摘要:从公元七世纪初至九世纪末约两个半世纪里,日本向中国派出遣唐使,630年第一次第一次派遣唐使,公元894年废止遣唐使制度。

其中,关于遣唐使的目的、次数以及遣唐使终止的原因,众说纷纭。

本文则从遣唐使的概况及始末就行探究。

作为中国古代史隋唐史的读书汇报,选取“遣唐使”这个角度来写,对我而言,其实是非常陌生的,之前可以说基本上并未了解过日本史,下定决心从该话题出发进行探究,很大程度上是听老师讲的“大学生要学会去读一些原先并不会积极投入阅读的专业著作,专业水平才能慢慢提高”,因此从陌生的日本史入手,选择这一方面的书籍,一方面是受同学读日本学者著作的影响,另一方面,则是去年刚读的《菊与刀》,出于解读日本思维的自然心理,从遣唐使角度去印证书中讲的二战中的日本民族心理,也从另一个角度来理解唐朝历史。

总的来说,这一片文章,并不能算是一篇实质意义上的研究性论文,于我而言,则是突破文学初次触碰纯专业的一次尝试。

关于遣唐使,在文章中,我想介绍的是其概况,重点是学术界对于“遣唐使”的三个讨论,一是日本重启国交、派遣唐使的原因,二是日本派遣唐使的原因,三是遣唐使废止的原因。

公元七世纪初至九世纪末,是中日两国交往最频繁,也是日本派遣遣唐使的时期,在这延续两百多年的遣唐使中,不同时期,按规模、交通路线的变化,基本上可分为四个时期:第一期是舒明天皇时期(公元629——641年)到齐明女皇时期(公元655——661年),约30年的时间其特点是:规模小(最多两只船),人数少(不超过250人),组织不严密各色人等配备不整齐,一般沿着朝鲜半岛、辽东半岛航行,然后横渡渤海湾口,到山东半岛登陆,在经陆路前往长安。

第二期是天智天皇时期(662——671年)的两次遣唐使,这两次规模和航线与第一期差不多,但其政治意义十分突出,不同于一般遣唐使活动。

因663年,唐、日在朝鲜进行了白江口之战,日本失败,撤回军队,并深恐唐军乘胜进攻本土。

关于遣唐使的历史故事 中⽇两国交往最频繁的时候是在公元630年--894年,这段期间共派出遣唐使19次,其中除去三次”送唐客使”和⼀次”迎⼊唐使”及两次因故未成⾏外,正式来华的共有13次。

下⾯我们就来看看关于遣唐使的故事吧! 遣唐使 难波港(今⽇本⼤阪)内⼀派热闹的景象,⼜⼀⽀准备渡海前往中国的使团船队要出发了。

四只巨⼤的⽊制帆船依次排列着,每只船上都能载⼀百多⼈,船舷和桅杆上彩带飘场。

⽇本天皇举⾏宴会,作歌送⾏。

侍巨们唱起天皇写的送⾏诗: 希望你们渡⼤海如平地, 居船上如坐床, 四船联翩, 不⽇平安归航! 船队在⼈们的祝愿声中,离开了港⼝,驶向了茫茫的⼤海。

这时候的中国正处在唐代,经济、⽂化都很繁荣。

⽇本在646年⼤化改新后,开始把中国作为学习的榜样,按照隋唐王朝的政权形式,建⽴起新的制度。

⽇本全国上下对吸收中国⽂化⾮常积极,于是不断派出⼤批⼈员到中国学习,这些⼈就称作“遣唐使”。

其中正式使节包括⼤使、副使,有时还有⼤使之上的持节使、押使、都是⽇本天皇任命的国家⼤⾂。

使团中还有到中国学习的留学⽣、僧⼈、⼯匠等。

⼀千⼆百多年前,要横渡波涛汹涌的⼤海并不是容易的事。

风暴经常使航船倾覆,或者把它们吹到台湾甚⾄越南等很远的地⽅。

但是,⼤海和风暴阻挡不住中⽇间的友好往来。

唐朝时期,⽇本⼀共派出遣唐使⼗九次。

每次少的两百⼈,多的有四五百⼈。

遣唐使的船队离开难波港后,先沿着⽇本海岸航⾏,最后在九洲北部开始横渡⼤海。

早期的路线是向北到朝鲜半岛附近,经渤海在中国⼭东北部上岸。

后来就直接西渡东海,在中国⼤陆的扬州和明州(今宁波)登陆。

遣唐使⼀到中国,就受到当地⼈民的欢迎和隆重接待。

当地政府提供⽅便交通,送他们到⾸都长安(今西安)。

唐朝的皇帝常常亲⾃接见他们,有时为表⽰特别欢迎,还令画师为⼤使画像作纪念。

随使团前来的留学⽣⼤多到唐朝最⾼学府国⼦监学习,然后⼜可以在中国政府机构⼯作。

来学习的⽇本僧⼈,也都被派往名⼭⼤寺拜师求教。

第四课唐朝的中外文化交流一、学习目标1、知道遣唐使的含义,认识唐朝文化对日本的影响;2、知道鉴真东渡与玄奘西行,找出鉴真和玄奘的共同之处。

3、理解唐朝对外交往频繁的原因和影响。

二、学习重难点重点:唐朝与日本的交往、唐朝与天竺的交往难点:隋唐时期对外交往频繁的原因、隋唐的对外交往与今天的开放的区别知识速记知识点一:遣唐使1、背景:唐朝时期,中国和_____的交流非常频繁。

2、目的:为了_______。

3、概况:跟随使节来华的,还有很多的留学生和留学僧。

日本派出的遣唐使有十几批,最多的一次达到500多人。

4、影响:把唐朝先进的_____、____传回日本,对日本_____的发展产生了深远的影响。

知识点二:鉴真东渡1.地位:在唐朝与日本的文化交流中,最有影响的人物是_______。

2.概况:鉴真是扬州大明寺的高僧,接受日本僧人的邀请东渡_______,经过______次东渡,终于在_____年抵达日本。

3.贡献:在日本传授______,修建了_____还传播中国的文化等,为中日交流做出了卓越的贡献。

知识点三:玄奘西行1.背景:唐朝与_____有频繁的交往。

时间:_______初年。

2.概况:高僧____经过4年的长途跋涉到达天竺,遍访天竺名寺,研习佛法,曾在佛学最高学府_____游学,成为远近闻名的佛学大师。

3.作用:为______的发展做出了重大贡献。

《_______》:根据玄奘的口述成书,记载了他游历的100多个国家和地区的山川风物及社会习俗,是______交流的珍贵文献。

目标检测1、唐朝中外交往中出现了盛况空前的局面,出现这一局面的根本原因()A.唐朝国家统一,社会安定B.唐朝经济、文化世界领先C.唐朝对外政策开放开明D.唐朝对外交通发达2、日本遣唐使来华的主要目的是()A.学习中国的先进文化B.传播日本先进文化C.加强两国友谊D.求取佛经教义3、传法为重,舍身为轻;六渡出海,终抵东瀛。

”上述对联高度赞扬了鉴真不畏艰难、执着追求的精神。

我心中的大唐盛世作文《我心中的大唐盛世》篇一大唐盛世,那可是个超酷的时代,就像一颗闪耀在历史长河中的超级巨星。

我觉得吧,大唐盛世首先是个特别开放包容的时代。

你看啊,在长安的大街上,那是各种肤色、各种打扮的人都有。

就像现在的国际化大都市一样,外国人在大唐就跟在自己家似的。

说不定走在路上,就能碰到一个穿着奇装异服的西域商人,背着鼓鼓囊囊的行囊,里面装满了各种香料、珠宝啥的。

这时候,也许会有个唐朝的小哥,穿着宽松的长袍,戴着帅气的帽子,上去就跟人家搭话:“嘿,兄台,你这袋子里装的啥稀罕玩意儿啊?”那画面,就像不同文化在开一场超级大派对。

而且啊,大唐的女子那可真是活出了自我。

我就想啊,要是我能穿越到那个时候,我也想当个唐朝的女子呢。

她们可不像其他朝代的女子那样被各种束缚。

唐朝的女子可以穿着露肩的衣服,在大街上自信地走着,就像盛开的花朵一样娇艳。

听说啊,唐朝的女皇帝武则天,那可真是个厉害的角色。

一个女子能当皇帝,这在当时得有多震撼啊!也许当时很多人心里都在想:“哇塞,女人也能这么牛?”但武则天就做到了,她就像一座高耸入云的山峰,让所有人都得仰视。

再说说大唐的文化吧。

诗歌那是盛行得不得了。

感觉那时候的人,不管是文人墨客,还是普通老百姓,都能随口吟出几句诗来。

就像现在的流行歌曲一样,到处都能听到有人在吟诗。

李白、杜甫、王维这些大诗人,就像是当时的超级偶像。

我想啊,要是能去参加一场他们的诗会,那该多棒啊。

看着他们在台上潇洒地吟诗,台下的人都被他们的才华所折服,那场面肯定很热闹。

我仿佛能看到李白举起酒杯,大声吟诵:“君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回。

”那气势,就像汹涌澎湃的黄河水一样,简直酷毙了。

可是呢,大唐盛世也不是完美无缺的。

也许在繁华的背后,也有很多普通老百姓在为生活苦苦挣扎。

那些达官贵人住着豪华的府邸,吃着山珍海味,而有些穷人可能连温饱都成问题。

就像现在的社会,虽然有很多美好的地方,但也存在贫富差距的问题。

遣唐使和鉴真东渡的故事

唐朝时期,中国与日本的交流十分频繁。

在这个时期,有两个重要的事件发生,它们分别是遣唐使和鉴真东渡。

遣唐使是唐朝政府为了维护对外交流和外交关系而设立的一种

使节制度。

从公元630年到894年的260年间,唐朝共派遣了50次遣唐使到日本,这种使节制度在东亚历史上是独一无二的。

遣唐使的主要任务是向日本传递唐朝的文化、政治、军事等方面的知识,同时也从日本了解有关日本的情况。

而鉴真东渡则是唐朝高僧鉴真在公元742年至754年间徒步走过海路,到达日本传播佛教的经历。

当时的日本由于政治上的动荡和文化上的空虚,需要大量的宗教文化来填补这个空缺。

鉴真带来的佛教文化成为了日本文化发展的重要组成部分,并对日本社会产生了深远的影响。

遣唐使和鉴真东渡是中国和日本文化交流的重要事件,不仅促进了两国之间的友好关系,也深化了两国之间的文化交流和相互了解,为两国的文化发展打下了坚实的基础。

- 1 -。

06大唐盛世一、单选题1.(2024·全国·高考真题)隋唐时期,常有商贩运着木材到城中指定区域进行售卖,也有人在城外种植桑树,然后砍伐送到城市作为柴薪进行售卖为生。

由此可知,该时期()A.重农抑商政策废弛B.城市能源问题突出C.商品经济不断发展D.市镇经济开始兴起2.(2024·湖北·高考真题)唐朝后期,一位河朔藩镇幕僚述及本镇节度使更替时称,朝廷要么立刻任命亲王遥领节度使一职,要么搁置数月,之后才正式任命本镇推举的节度使。

而具体的任命,通常由宦官传达。

这说明此时()A.藩镇的独立性受限B.官员任免程序规范C.外重内轻局面出现D.宦官权力有所扩大3.(2024·辽宁·高考真题)唐代宗大历初年,国子司业归崇敬上疏提出,明经科考试“不求其文义,及第先取于帖经”,士子为了应试,多死记硬背儒家经典,不从师不问道,遂使“专门业废”“传受义绝”。

其所强调的是()A.明经科考试改革的必要性B.复兴儒学的紧迫性C.进士科考试内容的合理性D.官学教育的重要性4.(2024·广东·高考真题)两税法以田地、杂税等资产评定户等,但对杂税种类及其价值没有明确规定。

唐文宗时,湖州刺史在其所属五县,“自立条制,自田地、奴婢,及竹、树、鹅、鸭等并估计税钱,差军人一千一百五十人散入乡村,检责剩征税钱4千9百余贯”结果被朝廷以扰人罪名贬官,这说明两税法()A.存在一定的制度缺陷B.强化了对农民的人身控制C.赋予官员加征权D.解决了政府的财政困难5.(2024·浙江·高考真题)中国天文学起步较早,成果丰硕。

下列成就按时间先后排序正确的是()①创立延续至今的干支纪日法①编订新的历法《授时历》①僧一行测算地球子午线长度①张衡撰写天文学专著《灵宪》A.①①①①B.①①①①C.①①①①D.①①①①6.(2024·黑龙江·模拟预测)隋唐时期,中原地区与西域的绢马贸易频繁,形成了常规的互市和稳定的比价,到了唐中后期,一匹马可以换绢四十匹。

13次遣唐使——大唐主导体系下的国际交流文明的传播和流水一样,总是由高处流向低处。

如此形容唐朝时日本、新罗、林邑等国的遣唐使现象,大概是最为贴切的。

中古时代的外交壮举:规模弘大的十三次日本遣唐使东亚和东南来诸国,秦汉时便与大陆帝国建立文明间的接触。

不过彼时的交流基本上是原始的不成体系的。

在遣唐使活动发生之前,隋朝时日本亦有所谓遣隋使。

但真正具有国家意志的、成体系的、带有明显目的性的遣使,其实要从日本舒明天皇时代始。

据《日本书纪》记载,舒明天皇二年(630年)派出第一批遣唐使。

此后264年中,共任命遣唐使19次,其中有13次真正到达了唐朝。

为何日本汲汲于向唐朝派遣使者呢?最直接的原因是探明唐帝国虚实,其次是输入先进的唐朝文化,第三是出于对本国在朝鲜半岛利益的关切,第四则是积极地参加到以唐为中心的国际交往,以提高本国政治地位。

为了便于了解,我们简要列举一下13次遣唐使的概况。

第一次,630年(唐贞观四年、日舒明二年)出发,632年回日本,主要人物有犬上三田耜、药师惠日。

第二次,653年出发(唐永徽四年、日白雉四年)出发,654年回国,主要人物有吉氏长丹、高田根麿,共241人。

高田所领的第二组120人在萨摩国竹岛遇难。

第三次,654年出发,655年回国,主要人物有高向玄理、河边麻吕。

第四次,659年(唐显庆四年、日齐明五年)出发,661年回国。

此次第一船遇风漂流到南岛,人员大部被杀,仅余5人到达唐朝。

第五次,665年(唐麟德二年、日天智四年)出发,667年回国。

第六次只知道669年出发,回国时间不详,带队使者是河内鲸。

第七次,702年(唐长安二年、日大宝二年)出发,704年回国。

第八次,717年(唐开元五年、日养老元年)出发,718年回国。

此次使团规模空前,共557人,阿倍仲麻吕(汉名晁衡)与吉备真备、大和长冈皆在唐朝留学。

第九次,733年(唐开元廿一年、日天平五年)出发,754年回国。

此次使团人数又创新高,达到594人。

遣唐使制度废止原因如何评价遣唐使制度遣唐使的意思遣唐使制度是日本历史上意义非常重大的一项对外学习制度,推动了日本社会的发展,同时也促进了中日两国之间的文化交流。

那么遣唐使的意思到底是什么呢?顾名思义,遣唐使的意思就是在唐代的时候,日本派到中国学习中国政治经济和文化的使节团。

从公元七世纪末期到九世纪末期,大约二百六十多年的时间里,日本先后派了十几次遣唐使,不论次数、规模还是时间、内容都可以算得上中日文化交流史上的盛举。

第一遣唐使团是在公元630年的时候,由日本舒明天皇派出的,到公元894年,日本朝廷总共任命了十九次遣唐使,但最后有几次没有来到中国,到达中国的遣唐使总共有十二次。

直到894年,也就是日本宽平六年,菅原道真向日本天皇谏阻,自此之后正式停止了遣唐使。

日本派出的遣唐使对于中日两国的文化交流的贡献是极其重大的,实际上也是中日文化交流的第一次高潮。

遣唐使来到唐朝每次都会受到热情款待,向唐朝皇帝献上贡品之后,会受到皇帝的接见和奖赏,当然当时的唐朝面对日本的主动学习,加之天朝上国的心理因素,每次都会让遣唐使带着丰厚的礼品回去,可谓是满载而归。

初期遣唐使人数有二百多人,后来逐渐增加到了五百多人,当然只有其中的主要成员才会被批准进入都城长安。

遣唐使一般在长安和内地逗留一年左右时间,可以充分感受唐朝的风土人情,购买他们所需要的书籍等物品,在遣唐使回日本的时候,唐朝为了显示泱泱大国的风度,会派人将他们送到沿海。

值得注意的是,日本的遣唐使和别的附属国的使节团是不一样,并不是朝贡使节,是不向唐朝称臣的。

以上就是日本遣唐使的简单介绍,想必大家一定明白遣唐使的意思了、遣唐使对于日本的贡献是不言而喻的,促进了日本的文字学和政治经济制度的发展,当然遣唐使对于中国文化的传播也是功不可没的。

遣唐使制度废止原因遣唐使是日本历史上非常伟大的创举,已逐渐成为一种制度,从第一次到最后一次总共历时两百六十多年。

遣唐使通过在唐朝的学习,回国后模仿唐代的政治经济文化制度,建立了自己的相关制度,促进了日本社会的发展。

遣唐使研究报告遣唐使研究报告一、引言遣唐使是唐朝时期中国与周边国家进行外交交流的一种形式。

从630年开始,唐朝开始派遣使节出使各国。

遣唐使的主要任务是向对方国家传达唐朝的友好意图,加强与周边国家的外交关系,促进政治、经济、文化的交流与发展。

本文通过对遣唐使的研究,分析其对中国与周边国家的影响。

二、遣唐使的起源与历史发展在唐朝以前,中国与周边国家通过国与国的贸易往来进行交流。

随着唐朝的建立,中国开始派遣使节出使周边国家,这也标志着中国外交的新阶段。

遣唐使的历史可以分为三个阶段:初期(630年-719年)、中期(719年-755年)和晚期(755年-840年)。

初期的遣唐使重点向周边国家传达和平友好的意愿。

同时,这也是唐朝加强对边疆民族统治的重要手段。

中期的遣唐使增加了贸易的内容。

随着周边国家的贸易需求增长,使节开始带去丰富的商品,加强了双方的经济合作。

晚期的遣唐使则着重于政治和文化交流。

使节们开始向周边国家传播中华文化,同时也引进了一些外国的文化和技术,为唐朝的文化繁荣做出了贡献。

三、遣唐使的影响1.增进了中国与周边国家的外交关系通过遣唐使的派遣,唐朝与周边国家建立了稳定的外交关系,增进了彼此之间的了解和信任。

这为后来的扩大领土、统一国家奠定了基础。

2.促进了中外之间的经济合作遣唐使不仅传递了中国的友好意愿,而且带去了中国的丰富商品,增加了周边国家对中国商品的需求。

这促进了中外之间的贸易往来,增加了双方的经济收益。

3.推动了文化的交流与发展遣唐使不仅是外交使节,也是文化的传播者。

他们向周边国家传播了中国的文化、哲学和科技,并且也引进了外国的文化和技术。

这使得唐朝的文化得到了丰富和发展,同时也为周边国家带来了新的文化和技术。

四、结论遣唐使作为一种外交形式,在唐朝时期起到了重要的作用。

通过遣唐使的派遣和传递,促进了中国与周边国家的外交关系、经济合作和文化交流。

这不仅增进了彼此之间的了解和信任,也使得中国的文化得到了丰富和发展。

当年的"遣唐使" (大唐盛世)

中文名称:遣唐使

发生时间:公元七世纪初至895年

所属年代:唐代

事件介绍

从公元七世纪初至九世纪末约两个半世纪里,日本为了学习中国文化,先后向唐朝派出十几次遣唐使团。

其次数之多、规模之大、时间之久、内容之丰富,可谓中日文化交流史上的空前盛举。

逍厨使对推动日本社会的发展和促进中日友好交流做出了巨大贡献,结出了丰硕的果贸,成为中日文化交流的第一次高潮。

四世纪中叶,大和朝廷大体上统一了日本列岛,矮王(日本国王)曾多次向中国南朝政权这使朝贡,并请求授予封号。

公元589年,隋朝统一了中国,结束了自东汉末年以来中国近四个世纪的分裂动乱,社会经济文化迅速发展。

当时日本正是圣德太子摄政,他励精图治,锐意改革。

为了直接吸取中国的先进文化,先后向中国派出了四次遣隋使(公元600年、607年、608年、614年),这是中国和日本作为两个统一国家正式交往的开始,也是日本统治者采取主助积极态度,派遣大型文化使团直接吸收中国先进文明的开端。

遣隋使可以说是后来遣唐使的先驱。

公元618年,唐朝灭隋,建都长安(今西安)。

唐帝国经济文化空前繁荣发达,成为东亚最强大的帝国,声威远扬,对日本和亚洲各国都有巨大吸引力。

而日本通过四次遣隋使,朝野上下对中国文化更加仰慕向往,出现学习模仿中国文化的热潮。

623年。

遣隋留学僧惠齐、惠日等人在留学中国多年后回国,同天皇报告大唐国是法律制度最完备的国家.建议派使节赴唐学习。

为了实现更加直接有效地学习唐朝先进制度和文化的目的,日本政府决定组织大型遣唐使团、派遣优秀人物为使臣,并携带留学生、留学僧去中国。

公元630年,舒明天皇终于派出了第一次遣唐使,从630一895年的二百六十多年间,奈良时代和平安时代的日本朝廷一共任命了十九次遣唐使,其中任命后因故中止者三次,实际成行的十六次。

但是有一次仅抵朝鲜半岛的百济国,有两次是作为送回唐朝专使的「送唐客使」,另有一次是因人唐日使久客末归而特派使团前往迎接的「迎入唐使」。

因此实际上页正名副其质的逍唐使是十二次。

这十几次遣唐使大致可以分为三个时期:

初期:公元630一669年,共任命七次。

使团规模较小,船只一、二艘,成员一、二百。

航线走沿朝鲜半岛沿岸的北路,目的主要是为了学习唐朝的制度。

中期:公元702一752年,是极盛时期,共任命成行四次。

使团规模扩大,每次达五百多人,分乘四舶,收获成果也最大。

航线大多是经南方诸岛的南岛路。

为了全面深入学习盛唐文明,实现全盘唐化,有大批留学生、留学僧长期留唐。

后期:公元759一874年,是渐衰期,共任命九次实际成行仅六次。

此期唐朝经安史之乱逐渐衰败,因此日本学习唐朝的热情有所降低,使团规模缩小,留学生、留学僧留唐时间也减少成一、二年。

航线主要是直接横渡东海的大洋路。

遣唐使团的规模初期约一、二百人,仅一、二艘船,到中、后期规模庞大,一般约五百余人,四艘船,最多是838年第十八次竟达651人。

使团成员包括大使、副使及判官、录事等官员,还有文书、医生、翻译、画师、乐师等各类随员和工匠水手。

此外,每次还带有若干名留学生和学问僧。

日本朝廷选拔的使臣大多为通晓经史、才干出众而且汉学水平较高、熟悉唐朝情况的第一流人才。

甚至相貌风采、举止言辞也不同凡响,就是随员也至少有一技之长,至于留学生与学问僧也均为优秀的青年,有的在留学前已在国内崭露头角,学成归来一般均有一定建树。

日本政府之所以精选这样强大阵容的遣唐使团,就是为了更好地吸学生活,赐物几乎与副使相同。

遣唐使一旦安全回国,立即奏报朝廷,进京后举行盛大欢迎仪式。

使臣奉还节刀,表示使命完成,天皇则为使臣晋级加官,赏赐褒奖,并优恤死难者。

遣唐使团在中国受到盛情接待。

唐朝有关州府得到使团抵达的报告后,马上迎进馆舍,安排食宿,一面飞奏朝廷。

地方政府派专差护送获准进京的使团主要成员去长安,路途一切费用均由中国政府负担。

遣唐使抵长安后有唐廷内使引马出迎,奉酒肉慰劳,随后上马由内使导入京城,住进四方馆,由监使负责接待。

按着遣唐使呈上贡物,唐皇下诏嘉奖,接见日本使臣,并在内殿赐宴,还给使臣授爵赏赐。

遣唐使臣在长安和内地一般要逗留一年左右,可以到处参观访问和买书购物,充分领略唐朝风土人情。

遣唐使归国前照例有饯别仪式,设宴畅饮,赠赐礼物,珍重惜别。

唐朝政府除优待使臣外还给日本朝廷赠送大量礼物,表现了泱泱大国的风度。

最后遣唐使一行由内使监送至沿海,满载而归。

逍唐使的贡献首先是引进唐朝典章律令,推动日本杜会制度的革新。

遣唐便在长安如饥似渴地考察学习,博览群书,回国后参与枢要,仿行唐制"如大宝法令即以唐代律今为规范制定的。

还仿效唐朝教育制度,开设各类学校教授汉学,培番人才。

818年,峰峨天皇根据遣唐使菅啻原清公的建议,下诏改走礼仪,并命「男女衣服皆依唐制」(《大日本史》)卷123)连历法、节令、习俗也尽量仿效中国。

其次是汲取盛唐文化,提高日本文化艺术水乎。

遣唐使每次携回大量汉籍佛经,朝野上下竞相赞写唐诗汉文,白居易等唐代著名诗人的诗集在日本广泛流传。

留唐学生僧人还借用汉字偏旁或草体创造出日本的假名文字。

遣唐使还输入唐朝书法、绘画、雕塑、音乐、舞蹈等艺术,经过消化改造,融为日本民族文化。

甚至围棋等技艺和相扑、马球等体育活动也是从唐朝传入的。

遣唐使团中常有日本画师、乐师以至围棋

高手赴唐访师学艺、观摩比赛。

遣唐使于公元895年废止,其原因除了唐朝政局动荡不安以外,还有经过二百多年的吸引移植唐代文化,以基本上完成改革。

并在基础上开始萌生俱有日本特色的国风文化,因此对中国文化学习的需求已不那么迫切。

而且每次遣唐使耗费巨大,加上路程艰辛,也令使臣视为畏途。

而唐朝赴日贸易也不断增加,也弥补过去靠遣唐使解决对唐货的需求。

因公元894年宇多天皇接受了已任命而未出发的第十九次遣唐大使的奏请,于次年正式宣布停派遣唐使。