神经生物学研究常用方法

- 格式:doc

- 大小:106.00 KB

- 文档页数:9

神经科学研究的方法及应用神经科学是研究神经系统的结构、功能、发育和病理生理学的一门学科,其涉及的领域十分广泛,包括神经元的电生理学、计算神经生物学、分子与细胞神经生物学、神经系统发育和再生、神经系统疾病、神经影像学等。

要深入了解神经科学,一个关键问题是研究方法。

本文将介绍几种常用的神经科学研究方法及其应用。

1. 电生理学方法电生理学方法是神经科学中最早也是最重要的研究方法之一,它主要应用于研究神经元在生理和病理情况下的电生理活动。

具体来说,它包括细胞外记录和细胞内记录两种技术。

细胞外记录是指通过在神经元周围表面放置微针或电极,测量神经元周围的电场,并得出信号图。

这种方法广泛应用于研究大脑皮层区域中神经元群体的活动、感觉器官的电活动等。

细胞内记录是指在神经元内部通过电极测量神经元的膜电位变化和突触前后电位变化。

这种方法可以研究神经元的离子通道和突触的功能。

2. 行为学方法行为学方法是研究神经系统对行为的控制的方法。

它主要包括操作性条件反射和经典条件反射两种技术。

操作性条件反射是指通过建立某个刺激与某个行为之间的联系,在动物或人体中训练和测试此条件反射是否建立、消失或得到增强或减弱。

经典条件反射是指在动物或人体中建立某个刺激与某个行为之间的联系。

经典条件反射的典型例子是帕福洛夫狗实验。

3. 分子和细胞神经生物学方法近年来研究人员利用蛋白质组学、基因组学和微阵列技术等对神经元中基因表达调控及功能等方面进行了深入研究。

而分子和细胞神经生物学方法则是研究神经系统中分子和细胞之间相互作用的一种方法。

该方法十分重要的一种应用是研究神经系统疾病及其发生机制。

例如,在研究阿尔茨海默病、帕金森病和癫痫等疾病的发生机制时,利用分子和细胞神经生物学方法鉴定这些疾病的发生机制中与某些基因有关的单核苷酸多态性等的基因突变。

4. 神经影像学方法神经影像学方法是利用不同的技术将活体神经系统大小、形态分布以及结构组成可视化的一种方法。

神经科学的研究方法神经科学是一门研究神经系统结构、功能及其发展变化的学科。

它涉及到多种学科领域,如分子神经生物学、生物物理学、神经解剖学、神经药理学、计算神经科学等等。

神经科学的研究方法也十分多样,这篇文章将会对比常见的三种神经科学的研究方法进行介绍。

第一种方法是“病例研究法”。

这种方法主要是研究某些罕见的疾病对于神经系统的影响。

例如,有些患者可能患有某种阿尔兹海默症,研究人员就可以对这些患者进行脑部扫描,记录他们的神经元密度、兴奋性等等,来研究病变对神经系统的影响。

基于这类病例的观察,可以发现一些普遍的规律,从而发现相关机制并进一步深入研究。

第二种方法是“相关技术”。

这种方法允许研究人员研究生物体结构、内在机制和功能的细节。

常见的相关技术包括生物成像、电生理学和分子生物学。

例如,采用光遗传学技术,可以操纵神经元的活动并观察它们的行为反应。

通过这种方法,可以获取神经元内部细节信息,同时也可以更加精准的测量神经元活动的信息。

第三种方法是“行为测量法”。

这种方法主要是通过观察生物的行为来研究神经系统的活动方式和机制。

例如,可以通过对动物的行为反应来研究它们在工作记忆任务中的认知机制,并相应记录行为反应后神经元活动的变化。

这种方法的好处是具体而微观,这些观察可以用作更深刻的神经科学研究的起点。

以上三种方法既可以单独使用,也可以在研究中综合运用。

例如,可以使用病例研究法和相关技术相结合,来深入研究某些罕见病例的神经系统机制,并通过行为测量法验证相关机制的正确性。

这种深入的综合性研究是神经科学的一大特点,也是神经科学持续快速发展的重要保障。

总之,神经科学的研究方法多样化。

不同的方法在不同的研究对象和研究目的下各有所长。

同时,我们也需要注意到,神经科学的研究方法还在不断发展壮大,未来很可能会有更多新的方法出现。

神经科学中的研究方法和技术神经科学是研究神经系统的学科,它包括了许多不同的研究领域,例如神经生物学、神经电生理学、计算神经科学、认知神经科学和功能性磁共振成像(fMRI)。

在这些领域中,神经科学家们使用许多不同的方法和技术来研究神经系统的功能和行为。

神经科学的研究方法通常包括了分子遗传学、光遗传学、人类基因组学和多种成像技术等。

这些方法为神经科学家们提供了深入研究神经系统的机会。

分子遗传学是一种研究基因以及其功能的学科,它对于神经科学的研究非常重要。

分子遗传学家们可以通过特殊的技术来修改某些基因,以研究这些基因对于神经系统功能的影响。

这项研究赋予了我们深刻的理解,指导我们更好地分析神经元的功能和神经网络的构建。

光遗传学是一种新兴的技术,被广泛用于神经科学的研究。

光遗传学允许科学家们通过在特定区域注射光敏蛋白,以控制神经细胞的发放和连接。

这种技术使得研究者们能够操纵神经系统的活动,为神经网络的探索提供了一个全新的途径。

人类基因组学是一项研究人类基因组的科学。

不同于分子遗传学,人类基因组学着重于研究人类基因组对某些疾病的贡献以及人类遗传变异的科学。

这项工作使得我们能够更好地理解人类大脑的结构和功能,也为我们进一步了解神经系统的运作机制提供了新的契机。

在神经科学中,成像技术是一个具有重要意义的研究领域。

其中最常使用的技术包括电生理学、功能性磁共振成像(fMRI)以及光学成像。

电生理学是一种神经电信号输入和输出的方式。

这种技术能够捕捉神经信号的出现和已发送的情况,是神经科学研究的重要工具之一。

功能性磁共振成像(fMRI)则是一种能够为我们揭示大脑神经活动的成像技术。

利用fMRI,我们可以非侵入性地探测大脑的活动与响应,研究者通过记录神经系统在特定任务或刺激下的反应,来对大脑不同区域的连接和功能关系进行了解。

光学成像则是本世纪初广泛应用的技术。

它允许研究者在体内观察神经细胞和神经网络的工作和互动,是研究神经系统激活过程,探究神经网络形成和功能的关键性工具。

神经生物学中动作电位的研究神经生物学是对神经系统的结构、功能以及疾病的研究。

其中,动作电位是神经元传递信息的基本方式。

本文将介绍动作电位的基础知识、研究方法以及在神经科学研究中的应用。

一、动作电位的基础知识动作电位是由神经元膜电位的变化引起的突发性电信号。

当神经元处于静息状态时,神经元内外电位差大约为70mV,称为静息膜电位。

当神经元受到足够的刺激时,细胞膜上的离子通道打开,使得细胞内外电位差发生瞬时改变,称为动作电位。

动作电位的传递是神经元信息传递的基础。

动作电位的传递需要离子通道的参与,主要包括钠通道、钾通道等离子通道。

当细胞膜上的钠通道打开时,进入神经元的钠离子增加,使膜电位更为正向;钾通道关闭,则使细胞内的钾离子流失,膜电位趋近于静息状态。

这一过程称为复极化,它恢复膜的静息膜电位,使神经元能够继续传递信号。

二、动作电位的测量方法动作电位的测量方法包括细胞內记录和细胞外记录两种方法。

细胞內记录是将电极置入神经元内部,直接记录细胞膜电势的变化。

细胞内记录可以提供最准确的膜电位记录,但操作复杂,只能进行于体外切片等特定条件下。

细胞外记录则是在神经元周围的间隙内,用电极记录细胞膜电位的变化。

细胞外记录具有操作简单、试验灵活等优点,但相对于细胞内记录,测量精度略低。

三、动作电位在神经科学研究中的应用动作电位在神经科学研究中具有广泛的应用。

其中,最为重要的应用是对神经元通讯机制的研究。

神经元之间的通讯是在突触结构中完成的,神经递质通过神经突触释放,传递到下一个神经元,从而实现神经元之间的信息传递。

动作电位的出现是触发神经递质释放的前提,因此,动作电位是神经元通讯机制的基础。

动作电位的研究可以揭示神经元之间信息传递的基本机制。

例如,研究钠通道与钾通道的作用,可以了解动作电位起始和复极化的机制;研究神经递质的释放过程,可以揭示神经元通讯的具体细节。

此外,动作电位的异常现象也与许多神经系统疾病有关。

如松果体中央间质细胞脱离性分泌瘤患者,由于钾通道的异常,动作电位的过程发生改变,导致失眠、进食障碍等多种症状。

免疫学与神经生物学研究相关内容王德美2120141293在神经生物学研究中,常常要研究某种蛋白的表达量,会用到免疫学检测的方法。

一、用标记抗体或抗原进行的抗原-抗体反应免疫标记技术乃用荧光素、酶或放射性核素等标记抗体或抗原,进行抗原-抗体反应,是目前应用最为广泛的免疫学检测技术。

标记物与抗体或抗原连接后并不改变后者的免疫特性,具有灵敏度高、快速、可定性、定量、定位等优点。

1.免疫荧光法(immunofluorescence, IF)此法乃用荧光素与抗体连接成荧光抗体,再与待检标本中抗原反应,置荧光显微镜下观察,抗原-抗体复合物散发荧光,借此鉴定或定位标本中的抗原。

常用的荧光素有异硫氰酸荧光素(FITC)和藻红蛋白(PE),前者发黄绿色荧光,后者发红色荧光。

(1)直接荧光法:将荧光素直接标记抗体,对标本进行染色。

该法优点是特异性高,缺点是检查任一抗原均须制备相应荧光抗体。

(2)间接荧光法:用一抗与标本中抗原结合,再用荧光素标记的二抗染色。

该法优点是敏感度比直接法高,制备一种荧光素标记的二抗即可用于多种抗原的检查,但非特异性反应亦增加。

免疫荧光法可用于检查细菌、病毒、螺旋体等抗原或抗体,用于诊断传染病,还可用于鉴定免疫细胞表面的CD分子,检测自身免疫病的抗核抗体等。

2.酶免疫测定(enzyme immunoassay, EIA)此法将抗原-抗体反应的特异性与酶催化作用的高效性相结合,通过酶作用于底物后的显色反应判定结果。

可用目测定性,也可用酶标测定仪测定光密度(OD)值以反映抗原含量,灵敏度可达每毫升ng甚至pg水平。

常用于标记的酶有辣根过氧化物酶(horseradish peroxidase, HRP)、碱性磷酸酶(alkaline phosphatase, AP)等。

常用的方法有酶联免疫吸附试验和酶免疫组化法,前者测定可溶性抗原或抗体,后者检测组织或细胞表面抗原。

酶联免疫吸附试验(enzyme linked immunosorbent assay, ELISA)是酶免疫测定中应用最广的技术。

神经生物学研究神经生物学,也称神经科学,是关于神经系统结构、功能、发育和疾病的分支学科。

神经生物学的研究内容包括神经元、突触、神经电活动、神经系统组织结构、生理和生化过程、神经科学技术和神经系统疾病等。

神经生物学的研究方法需要应用多个学科的知识和技术,如生物物理学、分子生物学、遗传学、计算机科学等。

神经生物学和其他学科的交叉,如神经心理学、神经免疫学等,也是神经生物学研究领域的重要组成部分。

本文将从突触、神经元、神经化学、神经电活动以及神经系统疾病等方面进行阐述。

一、突触突触是神经元间的主要连接方式,并在神经系统中传递信息。

突触包括突触前膜、突触间隙和突触后膜。

突触前膜释放神经递质分子到突触间隙中,神经递质分子随后结合突触后膜上的受体,从而引发神经冲动的传递。

在突触的结构中,突触前膜和突触后膜都包含多种蛋白质,其中钙信号通路是突触功能和神经递质释放的关键调节机制。

突触功能的研究是理解神经递质作用和突触损伤修复的重要内容。

二、神经元神经元是神经系统的最小单位,它具有特定的形态和功能。

神经元接收、集成和传递信息,并通过树突、细胞体和轴突等连接结构与突触相连,并产生和传递神经冲动。

神经元的形态和功能可以通过光学显微、电生理、基因操作等技术研究。

神经元的发育和再生是神经生物学研究的重要方向。

三、神经化学神经化学是指神经系统中化学信号的传递机制,包括神经递质、神经调节剂和神经前体等。

神经递质是用于传递信息的化学物质,在突触前释放,并与突触后膜上的受体结合,从而引发神经冲动的传递。

神经调节剂是用于调节神经递质的合成和释放的化学物质。

神经前体可以在神经元体内合成神经递质,并在需要时释放。

四、神经电活动神经电活动是指神经元产生和传递神经冲动的电信号,包括静息电位、动作电位和突触电位等。

静息电位是神经元在静息状态下的膜电位。

动作电位是神经元在接收到足够强度的刺激后产生的电信号,是神经冲动的传递基础。

突触电位是指神经元与神经元之间通过突触传递的电信号。

生物学的前沿领域神经生物学与认知科学认知科学是研究人类认知过程和认知能力的一门学科,而神经生物学是研究神经系统组织结构和功能的学科。

近年来,随着技术的不断进步和研究的深入,神经生物学和认知科学逐渐交叉融合,成为生物学的前沿领域。

本文将介绍神经生物学和认知科学的基本概念和研究方法,并探讨两者交叉研究的意义和前景。

一、神经生物学的基本概念神经生物学研究的是神经系统,包括大脑、脊髓和周围神经系统,以及神经细胞和神经元的结构和功能。

神经生物学的研究对象主要是神经元,神经元是构成神经系统的基本单位,负责神经信号传递和信息处理。

研究神经生物学的方法主要包括解剖学、生理学和分子生物学等。

二、认知科学的基本概念认知科学是研究人类认知过程和认知能力的学科,涉及知觉、注意、记忆、语言、思维等方面。

认知科学的研究方法主要包括行为实验、认知神经科学和计算模型等。

认知神经科学是认知科学的一个重要分支,通过研究脑的结构和功能来揭示认知过程的神经机制。

三、神经生物学与认知科学的交叉研究神经生物学和认知科学的交叉研究从整体上揭示了神经系统如何产生认知过程,以及认知过程如何影响神经系统的结构和功能。

通过神经生物学的研究方法,可以探索神经元的活动模式和信息传递通路,从而解析认知过程的神经基础。

而通过认知科学的研究方法,可以揭示认知任务对脑的活动产生的影响,为神经生物学提供更具体的研究方向和实验设计。

四、神经生物学与认知科学的重要意义神经生物学与认知科学的交叉研究对于理解人类认知过程的机制和神经系统的功能具有重要意义。

通过深入研究神经网络的结构和功能,有助于揭示认知过程的底层机制,从而为认知障碍的诊断和治疗提供新的方法和策略。

同时,研究认知过程对神经系统的影响,有助于深化对脑功能塑造和可塑性的理解,为神经刺激和康复训练提供理论和实践的支持。

五、神经生物学与认知科学的前沿领域神经生物学与认知科学的交叉研究涉及诸多前沿领域。

比如,脑机接口技术的发展使得研究者能够通过记录和操纵神经活动,实现对认知过程的探索和调控。

神经生物学研究神经生物学是研究神经系统的结构、功能和发展的学科。

它涉及到神经元、神经通路、神经调节以及神经系统与行为之间的相互关系。

神经生物学的发展对于我们理解大脑的工作原理以及神经相关疾病的治疗具有重要意义。

本文将介绍神经生物学研究的基本内容和方法。

一、神经生物学研究的内容神经生物学的研究内容包括:神经系统的组成、神经元的形态结构、神经递质及其作用机制、神经通路的形成与发展、神经调节的机制、神经系统的功能以及神经科学与行为科学的交叉等。

1. 神经系统的组成神经系统由中枢神经系统和周围神经系统组成。

中枢神经系统包括大脑和脊髓,周围神经系统包括脑神经和脊神经。

2. 神经元的形态结构神经元是神经系统的基本单位。

它由细胞体、树突、轴突和突触等组成。

不同类型的神经元形态结构各异,适应于不同的功能需求。

3. 神经递质及其作用机制神经递质是神经元之间传递信号的化学物质。

常见的神经递质有乙酰胆碱、多巴胺、谷氨酸等。

神经递质通过与神经元膜上的受体结合来传递信号。

4. 神经通路的形成与发展神经通路是神经元之间传递信息的路径。

神经通路的形成与发展受到遗传和环境因素的调控,它们的紧密联系决定了神经系统的功能。

5. 神经调节的机制神经调节是通过神经递质释放和神经元电活动调控神经系统功能的过程。

这种调控作用可以在大脑中控制感觉、运动、认知等各种生理过程。

6. 神经系统的功能神经系统参与各种生理功能的调节,如感觉、运动、认知、记忆、情绪等。

神经科学的研究有助于揭示这些功能的机制。

7. 神经科学与行为科学的交叉神经科学与行为科学是相互关联的学科。

神经科学研究提供了行为科学的基础,而行为科学的研究结果也能够反过来指导神经科学的发展。

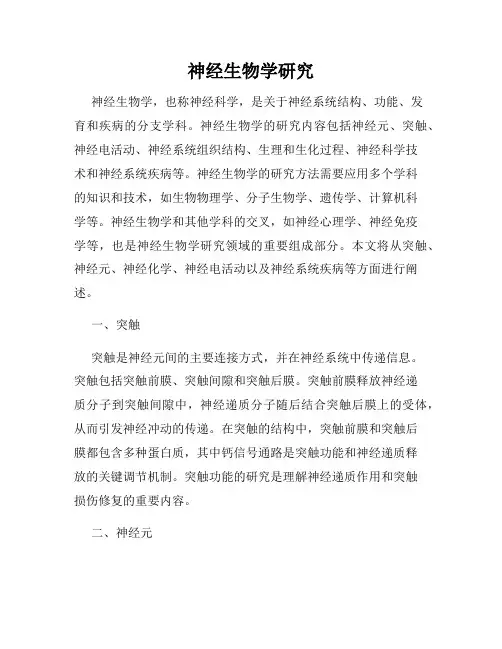

二、神经生物学研究的方法1. 形态学方法形态学方法主要通过显微镜观察和记录神经元形态结构的特征,如细胞体形状、轴突走向、树突分支等。

这些方法可以揭示神经元的连接方式和功能区域。

2. 分子生物学方法分子生物学方法可以用来研究神经胶质细胞和神经元内信号传递的分子机制,如基因表达调控、蛋白质互作等。

神经生物学研究的技术进展是一个拥有巨大前途和发展空间的领域。

这个领域的研究涉及对大脑和神经系统的探究以及对人类的认知和行为过程的理解。

神经生物学的研究旨在揭示大脑如何工作以及如何产生行为,它的发展可以为人类的治疗和预防各种病症提供更有效的手段和支持。

一般来说,神经生物学研究涉及到的技术方法可以分为四大类:1.生物学方法:光遗传学、拓扑学、蛋白质工程等,这些方法结合了现代遗传学、生物化学和计算机科学等多学科的知识,通过人工操作生物大分子的结构和功能,来探究生命体系的运作规律。

2.电生理学方法:凭借着可靠记录大规模神经元活动的能力,电生理学方法为神经生物学提供了很多有力手段。

比如常用的多通道记录方法,它可以同时记录到大量神经元的活动,并且都能够在相对短时间内记录到活动轨迹,以此推测神经元之间的互相作用和衔接。

3.成像学方法:成像学方法包括MRI、PET、SPECT、CT等,这些技术基于不同原理,通过对大脑的结构和分子运动进行高质量成像,再结合先进的成像技术实现扫描跟随,可以更加深入的了解神经元之间的互作情况,进而促进人们对神经系统的认知。

4.追踪/显微镜技术:神经元之间的联接和互相作用是神经系统可以高效工作的关键。

基于神经元在组织内的多种类型之间的无缝接口,最近的一些追踪/显微镜技术利用了某些额外的分子标记,拓展了可见光成像的范围,通过纳米分辨率显微镜和电子显微镜等技术,提高了特定神经元分子和结构的识别并压缩了大量数据。

同时,新技术的应用还包括对神经元表型的记录,和从图像数据衍生的神经元之间互相作用的分析和模拟。

可以看出,现代神经生物学的技术进展对人们的认知和理解意义重大,特别是在了解神经系统机理、研究神经损伤和神经失调症状的治疗。

这些新技术方法已经开始成为现代医学的重要手段,正在逐步完善临床诊断程序。

未来,神经生物学研究将在新型技术的加持下取得更多的进展。

例如,基于光刻技术的灵活电极阵列,它可以将单个神经元的电活动与一组优异的电子装置有效结合,可以高效地记录大量的神经活动,这项技术对神经学分子性质和治疗的探究方面等拥有广泛应用前景。

神经生物学实用实验技术神经生物学是研究神经系统结构和功能的科学领域,其实验技术对于揭示神经系统的奥秘至关重要。

本文将介绍几种在神经生物学研究中常用的实用实验技术,包括神经细胞培养、电生理记录、光遗传学、神经影像学和行为学实验。

一、神经细胞培养神经细胞培养是研究神经系统的基础实验技术之一。

通过将神经细胞从动物或人体中分离出来,并在特定的培养条件下进行生长和分化,可以研究神经细胞的形态、功能和相互作用。

通过神经细胞培养技术,科学家们可以观察到神经细胞在体外的生长、突触形成、递质释放等现象,从而深入了解神经细胞的生理和病理过程。

二、电生理记录电生理记录是神经生物学中用于研究神经元电活动的实验技术。

该技术通过在神经元上放置电极,记录神经元膜电位的变化,进而研究神经元的兴奋性和抑制性。

电生理记录技术包括细胞内记录和细胞外记录两种方法。

细胞内记录通过在神经元膜内插入微电极,直接记录膜电位的变化;而细胞外记录则通过在神经元周围放置电极,记录神经元群体活动的总和电位。

通过电生理记录技术,科学家们可以研究神经元在特定刺激下的反应模式,从而了解神经系统的工作机制。

三、光遗传学光遗传学是一种利用光敏蛋白调控神经元活动的实验技术。

该技术通过基因工程技术将光敏蛋白(如光敏离子通道或光敏酶)表达在特定的神经元上,然后使用特定波长的光照射这些神经元,以调控它们的膜电位和兴奋状态。

光遗传学具有时间和空间上的高精确性,能够在活体动物中实现对特定神经元活动的精确操控。

通过光遗传学技术,科学家们可以研究特定神经元在行为、学习和记忆等过程中的作用,从而揭示神经系统功能的复杂性。

四、神经影像学神经影像学是研究大脑结构和功能的重要手段,主要包括功能性磁共振成像(fMRI)、正电子发射断层扫描(PET)和脑电图(EEG)等技术。

这些技术可以无创地观察大脑在不同状态下的血流、代谢和电活动变化,进而研究神经系统的功能连接和网络特性。

神经影像学技术为揭示大脑在认知、情感和行为等方面的功能提供了有力支持。

神经生物学研究神经生物学是一门研究神经系统结构、功能和行为的学科,它涵盖了从细胞和分子水平到整个神经网络的研究。

神经生物学的研究对于理解和治疗神经系统疾病以及探索人类意识和行为的本质具有重要意义。

本文将介绍神经生物学的主要研究领域和方法。

一、神经生物学的重要研究领域1. 神经解剖学:神经解剖学是研究神经系统结构的学科,包括大脑、脊髓和神经元等。

通过观察和分析神经元的连接方式和脑区的功能,可以揭示神经系统在信息传递和处理方面的基本原理。

2. 神经生化学:神经生化学是研究神经系统中化学传递物质和相关信号通路的学科。

通过对神经递质、神经荷尔蒙和其他相关分子的研究,可以深入了解神经系统的信号传递机制以及与行为和认知功能的关联。

3. 神经生理学:神经生理学是研究神经系统功能和活动的学科,包括神经元的电活动和神经回路的功能调节。

通过采用各种生理学技术,如脑电图、脑磁图和电生理记录,可以揭示神经系统在感知、运动和认知等方面的基本机制。

4. 神经遗传学:神经遗传学是研究神经系统发育和功能与基因遗传相关的学科。

通过研究特定基因的表达和功能突变,可以深入了解神经系统疾病的遗传机制和发病原因。

5. 神经发育生物学:神经发育生物学是研究神经系统在胚胎发育阶段的形成和分化的学科。

通过观察和实验研究,可以揭示神经元的生成、迁移和分化等关键过程,对于神经系统异常发育和修复具有重要意义。

二、神经生物学的研究方法1. 实验研究:神经生物学的实验研究通常涉及到动物模型或细胞培养模型。

通过对实验条件的控制和观察记录,研究人员可以获取关于神经生物学现象的直接证据。

2. 影像学技术:现代神经生物学研究中广泛应用的一种方法是神经影像学技术,如功能磁共振成像(fMRI)、单光子发射计算机断层扫描(SPECT)和正电子发射计算机断层扫描(PET)。

这些技术可以观察和记录活体神经系统在不同任务和活动状态下的变化,从而获取相关的神经信息。

3. 分子生物学技术:神经生物学研究中还需要运用分子生物学技术,如PCR、基因克隆和基因表达分析等。

神经生物学实验原理与技术一、神经元的电生理实验神经元的电生理实验是研究神经元信号传导和电活动特性的重要方法之一、实验常用的技术包括膜片钳技术和全细胞钳技术。

1.膜片钳技术膜片钳技术是通过在神经元膜上形成一个微小的玻璃电极负压,使其与神经元膜紧密接触,从而记录神经元的电位变化。

膜片钳技术主要用于研究神经元的静息电位、动作电位等电生理特性。

2.全细胞钳技术全细胞钳技术是通过在神经元内注入一种特殊的电解质溶液,形成电极与神经元内部的紧密接触,从而记录神经元内部的电活动和离子流动。

全细胞钳技术常用于研究神经元的离子通道、突触传递等特性。

二、神经解剖实验神经解剖实验是研究神经系统结构和功能的基本方法之一、通过解剖神经系统,可以了解其组织结构和神经元连接的方式。

1.脑切片技术脑切片技术是将大脑等神经组织切成厚度在10-200微米的薄片,然后通过显微镜观察和研究。

脑切片技术常用于研究神经元结构、突触形成和突触传递等。

2.神经示踪技术神经示踪技术是通过标记和追踪神经纤维的方法,研究神经元之间的连接方式和传递路径。

常用的示踪技术包括逆行示踪和顺行示踪等。

三、分子生物学实验分子生物学实验是研究神经系统基因表达和蛋白质功能的重要方法。

通过分子生物学技术,可以探索神经系统的发育和功能调控机制。

1.基因克隆技术2.基因转染技术基因转染技术是将外源基因导入到细胞中,并使之在细胞内表达的方法。

常用的基因转染技术包括质粒转染、病毒介导转染等。

3.蛋白质分离与检测技术蛋白质分离与检测技术是分析神经系统中蛋白质表达和功能的重要手段。

常用的蛋白质分离与检测技术包括SDS-凝胶电泳、Westernblotting、免疫组织化学方法等。

总结起来,神经生物学实验原理与技术主要包括神经元的电生理实验、神经解剖实验和分子生物学实验。

通过这些实验,可以深入研究神经系统的结构、功能和发育机制,为神经生物学领域的研究提供有力的手段。

脑内重要神经核团及神经生物学研究方法简介神经生物学实验讲义(供浙江大学本科生使用)主编杜继曾陈学群浙江大学玉泉校区神经生物学和生理学教研室编写者牛晨颖王世君何俊俊周淑鄢丁学鹏张进同学2004年九月十六日精要速览系列(影印版)Instant Notes Neuroscience(神经科学)课堂讲授使用教材(英文)A. Longstaff科学出版社和BIOS SCIENTIFIC PUBLISHERS LIMITED 2000脑内重要神经核团和神经生物学研究方法简介Methods for neuroscience research and nuclei in brain编写牛晨颖1.实验目的明白得神经核团的概念,解重要的神经核团;把握脑立体定位图谱的使用方法;了解神经生物学研究的常用方法。

2.实验器材、试剂及实验材料手术刀、毛剪、注射器,1%戊巴比妥钠(Pentobarbital Sodium)、依文氏蓝(Evans Blue),小鼠。

3.实验步骤3.1脑的大致结构和重要神经核团脑膜至外由内分别有:硬脑膜、蛛网膜、软脑膜,其下是大脑皮层,边缘系统等结构。

重要的核团有:PVN(室周核)、PeN(室旁核)、SON(视上核)、ME(正中隆起)、Hippocampus (海马)等。

下表给出几个重要核团的大致范畴,值得注意的是:核团在不同截面上的位置和形状是不同的,因此具体位置应查阅图谱。

3.2实验内容a)戊巴比妥钠腹腔注射麻醉小鼠(40mg/kg);b)在颅骨前囟后3~5mm处打孔;c)用微量注射器吸入3μl依文氏蓝,注入小鼠背侧三脑室。

d)小鼠断头,除去颅骨,观看脑的结构。

George Paxinos and Charles Watson,The Rat Brain in Stereofaxic coordinates,Academic press,1986 4.江湾Ⅰ型脑定位仪的使用6.1脑立体定位仪的原理a)脑立体定位仪分为两大类:直线式和赤道式。

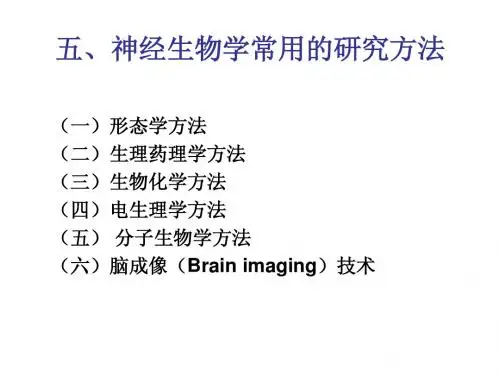

1.神经生物学研究的常用方法神经科学的发展与的研究方法的进步密切相关。

总体上,神经生物学的研究方法有六大类:形态学方法、生理学方法、电生理学方法、生物化学方法、分子生物学方法及脑成像技术。

7.1形态学方法神经生物学研究中常用的形态学方法有束路追踪、免疫组化和原位杂交,其他还有受体定位、神经系统功能活动形态定位等方法。

7.1.1束路追踪法追踪神经元之间的联系是神经解剖学研究中的重大目标,它对研究神经元的功能、神经系统的发育和成熟都具有重要意义。

这种方法学的建立始于19世纪末的逆行和顺性溃变(顺行溃变指胞体或轴突损伤后的轴突终末的溃变,逆行溃变指去除靶区之后神经元胞体的溃变)研究。

20世纪40年代主要手段是镀银染色法,根据变性纤维的形态变化来判断变性纤维。

20世纪50年代发展了Nanta法,能遏制正常纤维的染色而仅镀染出变性纤维。

但该法不易显示细纤维,1971年Kristenson等将辣根过氧化物酶(HRP)注入幼鼠的腓肠肌及舌肌结果在脊髓和延脑的相应部分运动神经元胞体内发现HRP的积累。

不久LaVail正式使用HRP作为轴突逆行追踪,以后遂广泛应用于中枢神经系统的研究。

HRP可被神经末梢、胞体和树突吸收,轴突损伤部分也可摄入。

在胞体内,HRP的活性可持续4~5天,在溶酶体内对联苯胺呈阳性反应而显现出来。

被标记的神经元可以清晰的显示胞体、树突及轴突。

除了HRP标记法,还有荧光物质标记法、毒素标记法、注射染料等方法。

7.1.2免疫组织化学免疫组织化学术是应用抗原与抗体结合的免疫学原理,检测细胞内多肽、蛋白质及膜表面抗原和受体等大分子物质的存在与分布。

这种方法特异性强,敏感度高,进展迅速,应用广泛,成为生物学和医学众多学科的重要研究手段。

近年随着纯化抗原和制备单克隆抗体的广泛开展以及标记技术不断提高,免疫组织化学的进展更是日新月异,不仅用于许多基本理论的研究,并取得重大突破,而且也用于疾病的早期快速诊断等临床实际。

组织的多肽和蛋白质种类繁多,具有抗原性。

分离纯化人或动物组织某种蛋白质,作为抗原注入另一种动物体内,后者即产生相应的特异性抗体(免疫球蛋白)。

从被免疫动物的血清中提取出该抗体,再以荧光素、酶、铁蛋白或胶体金标记,用这种标记抗体处理组织切片或细胞,标记抗体即与细胞的相应蛋白质(抗原)发生特异性结合。

常用的荧光素是异硫氰酸荧光素(FITC)和四甲基异硫氰酸罗丹明(TRITC),在荧光显微镜下可观察荧光抗体抗原复合物。

常用的酶是辣根过氧化物酶(horseradish peroxidase,HRP,从辣根菜中提取的),它的底物是3,3'-二氨基、联苯胺(DAB)和H2O2,HRP使DAB氧化形成棕黄色产物,可在光镜和电镜下观察。

铁蛋白和胶体金标记抗体与抗原的结合,也可在光镜和电镜下观察。

标记抗体被检抗原的结合方式有两种。

一是直接法,即如上述用标记抗体与样品中的抗原直接结合。

这种方法操作简便,但敏感度不及间接法。

间接法是将分离的抗体(第一抗体简称一抗)再作为抗原免疫另一种动物,制备该抗体(抗原)的抗体(第二抗体简称二抗),再以标记物标记二抗。

先后以一抗和标记二抗处理样品,最终形成抗原一抗-标记二抗复合物。

间接法中的一个抗原分子可通过一抗与多个标记二抗相结合,因此它的敏感度较高,而且目前国内外均有多种标记二抗商品供应,使用方便。

间接法中较常用的是一种称之为过氧化物酶-抗过氧化物酶复合物法(peroxidase-antiperoxidase complexmethod,PAS法),该法除需一抗和二抗外,还需制备HRP标记的抗酶抗体,即以HRP作为抗原免疫动物,制成抗HRP抗体,再以HRP标记该抗体制成由3个酶分子与2个抗酶抗体组成的相当稳定的环形PAP复合物。

标本先后以一抗、二抗和PAP复合物处理后,再以DAB显色,即可检测抗原的分布。

此法由于细胞内的抗原通过抗体的层层放大而与多个酶分子结合,因此敏感性很强。

免疫组织化学术近10年来又有新进展,如生物素-亲合素等新颖试剂的应用,为检测微量抗原、受体、抗体开辟了新途径。

生物素(biotin)又称维生素H,是从卵黄和肝中提取的一种小分子物质(分子量244.31);亲合素(avidin)又称卵白素,是从卵白中提取的一种糖蛋白(分子量68kD)。

每个亲合素分子有生物素结合的4个位点,二者可牢固结合成不可逆的复合物。

生物素-亲合素的应用大致有三种方法。

①标记亲合素-生物素法(labelled avidin- biotin method,LAB法):将亲合素与标记物(HRP)结合,一个亲合素可结合多个HRP;将生物素与抗体(一抗与二抗)结合,一个抗体分子可连接多个生物素分子,抗体的活性不受影响。

细胞的抗原(或通过一抗)先与生物素化的抗体结合,继而将标记亲合素结合在抗体的生物素上,如此多层放大提高了检测抗原的敏感性。

②桥连亲合素-生物素法(bridged avidin-biotin method,BAB法):先使抗原与生物素化的抗体结合,再以游离亲合素将生物素化的抗体与酶标生物素搭桥连接,也达到多层放大效果。

③亲合素-生物素-过氧化物酶复合物法(avidin-biotin-peroxidase complex method,ABC法);此法是前两种方法的改进,即先按一定比例将亲合素与酶标生物素结合在一起,形成亲合素-生物素-过氧化物酶复合物(ABC复合物),标本中的抗原先后与一抗、生物素化二抗、ABC复合物结合,最终形成晶格样结构的复合体,其中网络了大量酶分子,从而大大提高了检测抗原的灵敏度。

现有配制现成的ABC药盒商品供应,操作简便,是目前广泛应用的一种方法。

7.1.3原位杂交法(in situ hybridization)原位杂交术是一种核酸分子杂交技术,它是通过检测细胞内mRNA和DNA序列片段,原位研究细胞合成某种多肽或蛋白质的基因表达。

其基本原理是根据两条单链核苷酸互补碱基序列专一配对的特点,应用已知碱基序列并具有标记物的RNA或DNA片段即核酸探针(probe),与组织切片或细胞内的待测核酸(RNA或DNA片段)进行杂交,通过标记物的显示,在光镜或电镜下观察目的mRNA或DNA的存在与定位。

此项技术需首先制备某种核酸探针,其种类主要有三种:①利用大肝杆菌重组带有目的基因的质粒DNA,制成互补DNA探针(cDNA);②应用限制性核酸内切酶消化制成线性DNA模板,在体外转录获得反义RNA探针(cDNA);③依照待测核酸的核苷酸序列,应用DNA合成仪合成寡聚核苷酸探针。

cRNA和cDNA的常用标记物有32S、32P、3H等放射性核素和荧光素、生物素、地高辛等非放射性物质。

组织学应用的原位杂交术主要是染色体原位杂交和细胞原位杂交。

前者是研究遗传基因、抗原基因、受体基因、癌基因等在染色体上的定位与表达;后者是研究细胞某种蛋白质的基因转录物mRNA在胞质内的定位与表达。

核酸分子杂交术有很高的敏感性和特异性,它是免疫细胞化学的基础上,进一步从分子水平探讨细胞功能的表达及其调节机制的,已成为当前神经生物学研究的重要手段。

7.2生理学方法神经生物学研究中的生理学方法有行为学方法、神经递质释放量的测定等,其中行为学方法最为常用。

7.4.2行为学方法行为学方法是建立在条件反射基础之上。

条件反射是著名的俄国生理学家巴甫洛夫于20世纪初提出的。

条件反射是动物个体生活过程中适应环境的变化,在非条件反射基础上逐渐形成的。

形成条件反射的基本条件就是无关刺激与非条件刺激在时间上的结合,这个过程称为强化。

要形成条件反射除需要多次强化外,还需要神经系统的正常活动。

巴甫洛夫及其学派所研究的条件反射,称为经典性条件反射。

另一种条件反射叫操作性(工具性)条件反射,美国心理学家斯金纳(B.F.skinner)把一只饿鼠放入实验箱内,当它偶然踩在杠杆上时,即喂食以强化这一动作,经多次重复,鼠即会自动踩杠杆而得食。

在此基础上还可以进一步训练动物只对某一个待定信号,如灯光、铃声出现后,做出踩杠杆的动作,才给以食物强化,这类必须通过自己某种活动(操作)才能得到强化所形成的条件反射,称为操作性条件反射或工具性条件反射。

操作性条件反射和经典性条件反射的基本原理是相同的,它们都以强化和神经系统的正常活动为基本条件,但它们之间也有不同之处。

在形成操作性条件反射过程中,动物可以自由地活动,它通过主动操作来达到一定的目的;但在形成经典性条件反射时,动物往往被束缚着,是被动地接受刺激。

另外,在操作性条件反射中强化只同反应(操作)有关,并出现在反应之后;而在经典性条件反射中,强化是同刺激有关,而且出现在反应之前。

7.4.2电生理学的方法电生理学的方法包括胞外记录、胞内记录、脑内电刺激、电压钳、膜片钳、脑电图等技术。

电生理学发源于1791年。

电流计的发明和应用于电生理学,初步满足了记录生物电活动的变化量小而变化速度快的特点。

1922年Erlanger和Gasser用了电子管放大器和阴极射线示线器,才彻底满足了记录生物电活动的基本特点。

从此神经生理学得以迅猛发展。

20世纪40年代以来,英国剑桥大学Hodgkin学派利用微电极技术,而且选用了理想的实验标本枪乌贼的巨轴突,在修正了Bernstein膜学说的基础上,建立了动作电位的钠学说,阐明了神经冲动的传导理论。

约在同一时期,Forbes和Renshaw等运用微电极开始了研究中枢神经系统神经元活动的工作。

Hodgkin等人为精确测量神经活动中的离子运动,发展了电压钳实验技术。

电压钳把单一的跨膜离子流从众多的离子流中分离出来,通过离子流的测定来分析离子通道开放及关闭的动力学变化。

双微电极电压钳技术是把两根尖端小于0.5μm的玻璃电极插入细胞内分别作为电位记录电极和电流注入电极。

电位记录电极引出的膜电位经电压钳仪的前置放大器放大后,输入至电压钳仪的运算放大器的负输入端,而人为控制的指令电位输入其整输入端,两者的不断进行比较,将差值送入驱动放大电路,两者的任何差异都会被放大电路放大,并通过电流注入电极将相反方向的电流注入细胞,是膜电位钳制在指令电位水平。

此时,注入细胞的电流值与标本兴奋时的跨膜电流值大小相等,方向相反。

在此基础上, Neher又发展了膜片钳技术。

它是将尖端直径仅为1μm的玻璃电极吸附到细胞膜表面上,对微电极内施加负压,微电极与细胞膜形成10GΩ的高阻封接,可记录膜上的pA级的离子通道电流,为从分子水平了解生物膜离子单通道的开、关动力学,通透性和选择性提供了直接手段。

为此Neher获得1991年诺贝尔医学或生理学奖。

在电生理技术中脑电图和诱发电位的描记反映了脑细胞群体活动的总和性电位,在临床诊断方面具有重要价值。