《长干行》三个英译本的对比解读

- 格式:pdf

- 大小:300.14 KB

- 文档页数:4

关于《长干行》及其庞德英译本庞德的这类诗歌在英美文学中从来不被当作翻译的诗来读,而被认为这是他原创的诗歌。

有意思的是,从庞德开始的通过中国古典诗歌学习表达现代性的诗歌,又反回来影响中国现代诗歌。

尤其是八十年代中国的朦胧诗、后朦胧诗,庞德的诗歌让这些诗人重新思考如何从自己的资源挖掘现代性,为中国寻根文学打开了一个新的思路。

跨越文化之间的交流,是现当代社会文化交流非常大的特性,有意思的是,被影响的文化突然反过来影响原来的文化,一个典型的现象是二十世纪六十、七十年代的拉美文学,像博尔赫斯、马尔克斯等西班牙语作家,他们之所以有那么高的写作成就,是因为他们熟读了当时西方的优秀文学,用他们的创作手法开始描写他们的本土,在这个过程中他们发明了一种新的写法——magic reality——魔幻现实主义,上世纪七八十年代西方文学的写作又反过来开始模仿魔幻现实主义的元素。

在中国文学中也有这样的情况。

在“文革”中断了的现代性,在八十年代的诗歌和电影领域率先得以恢复。

在诗歌领域出现了很多有名的人物,这些人物在海外的名望要比在内陆的大,成了世界性的诗人。

这些诗人碰到许多年轻的外国作家,会出现这样有意思的情况,他们说:“你知道吗,我是看了你的书,读了你的诗开始写作的。

”中国的电影也蛮有名气,无论是台湾、香港还是大陆的电影,在一开始都借鉴了西方电影现代性的语言,用这个元素和手法表现自己的生活时就产生了新的东西,这些新的东西反过来在西方当代电影中得到借鉴。

这种现象也出现在日本,像黑泽明他们那一代,他们的电影做得非常好。

这种现象在很早前就被注意过,我推荐大家看赵毅衡(卞之琳的第一个研究生)的《远游的诗神》(《诗神远游》),非常有意思的一本书,讲述了外国人怎样翻译中国的古典诗歌,中国人又怎样接受这种诗歌的影响。

赵毅衡《诗神远游——中国如何改变了美国现代诗》现在,我们进人这首诗“The River-Merchant’s Wife:A Letter”,River-Merchant 译成现代汉语应该是“河商”、“船商”,这是庞德创造的,但是也可以懂,标题“船商来信”,他怎么在《长干行》这首诗中间读出了对话性,并认为是一封信,这是很有趣的,如果没有这个译本的话我们不会读出这是一封信,这是一个发人深省的话题。

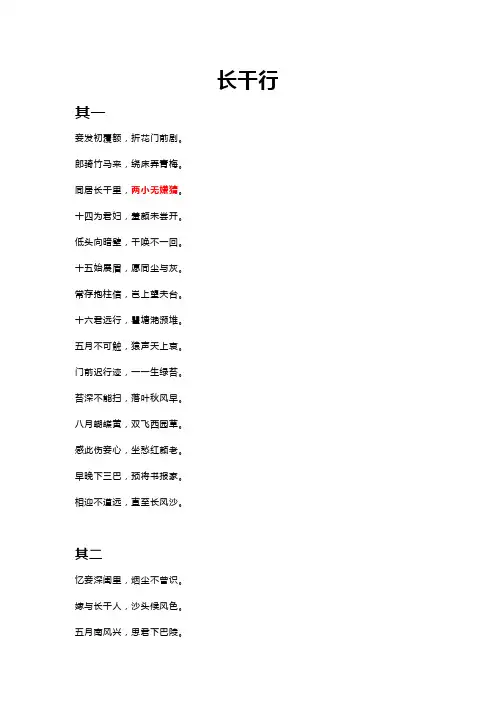

长干行其一妾发初覆额,折花门前剧。

郎骑竹马来,绕床弄青梅。

同居长干里,两小无嫌猜。

十四为君妇,羞颜未尝开。

低头向暗壁,千唤不一回。

十五始展眉,愿同尘与灰。

常存抱柱信,岂上望夫台。

十六君远行,瞿塘滟滪堆。

五月不可触,猿声天上哀。

门前迟行迹,一一生绿苔。

苔深不能扫,落叶秋风早。

八月蝴蝶黄,双飞西园草。

感此伤妾心,坐愁红颜老。

早晚下三巴,预将书报家。

相迎不道远,直至长风沙。

其二忆妾深闺里,烟尘不曾识。

嫁与长干人,沙头候风色。

五月南风兴,思君下巴陵。

八月西风起,想君发扬子。

去来悲如何,剪少离别多。

湘潭几日到,妾梦越风波。

昨日狂风度,吹折江头树。

淼淼暗无边,行人在何处。

好乘浮云骢,佳期兰渚东。

鸳鸯绿蒲上,翡翠锦屏中。

自怜十五余,颜色桃花江。

那作商人妇,愁水复愁风。

注释1.妾:古代妇女自称。

初覆额,指头发尚短。

2.剧:游戏。

3.骑竹马:儿童游戏时以竹竿当马骑。

4.床:指的是井边的护栏,《静夜思》中的也是这个意思。

弄:逗弄。

5.无嫌猜,指天真烂漫。

6.羞颜句:指结婚后,就一直含着羞意了。

详见下面的低头两句。

未尝:《全唐诗》校作“尚不”。

7.始展眉:意谓才懂得些人事,感情也在眉宇间显现出来。

8.愿同句:意谓愿意永远结合在一起。

尘与灰,犹至死不渝,死了化作灰尘也要在一起。

9.抱柱信:相传古代有个叫尾生的人,与一女子约会于桥下,届时女子不来,潮水却至,尾生为表示自己的信实,结果抱着桥柱,被水淹死。

事见《庄子·盗跖》。

《战国策·燕策》也以此为信行的范例。

10.岂上句:因深信两人的情爱都是牢固的,所以自己决不会成为望夫台上的人物。

望夫台,类似的望夫石、望夫山的传说有好几处。

故事的大意是,丈夫久出不归,妻子便在台上眺望,日久变成一块石头。

王琦注引苏辙《栾城集》,说是在忠州(今四川省忠县)南。

11.瞿塘:峡名,长江三峡之一,在重庆市奉节县东。

滟滪堆:瞿塘峡口的一块大礁石。

每年阴历五月,江水上涨,滟滪堆被水淹没,船只不易辨识,易触礁致祸,故下云不可触。

[摘要]作为中国传统文化的代表之一,诗歌及其英译备受人们青睐。

李白的代表作《长干行》,拥有许多中外学者不同的译本。

文章运用了对比研究的方法在功能对等理论的指导下分析了庞德和许渊冲的译本,旨在得出译者使用的翻译方法。

最后总结出诗歌翻译可遵循的技巧,即正确理解与充分表达,旨在促进诗歌英译,增进中外文化交流。

[关键词]功能对等理论;《长干行》;诗歌英译;翻译方法[中图分类号]H315.9[文献标识码]A [文章编号]1674-6198(2019)06-0057-05《长干行》两个英译本的对比赏析张媛(陕西师范大学,陕西西安710000)[收稿日期]2019-11-15[作者简介]张媛(1997—),女,陕西延安人,陕西师范大学外国语学院英语口译专业硕士研究生。

一、功能对等理论简介尤金·奈达(Eugene A.Nida )提倡翻译要功能对等,也就是说在翻译的时候不能只讲求表面文字层面的对应,而是要把重点放在语言层面的一致。

即所谓的“内容第一,形式第二”。

功能对等理论在要求形式对等的同时也提倡动态对等,当原文的形式对译文的输出造成一定干扰时,译者应当把原文的内容作为翻译时的重点,让形式对等对功能对等进行让步。

由于功能对等理论的客观性,所以它主张译者在翻译过程中,努力使目标语读者与原文读者产生较为一致的阅读效果。

因此强调翻译重点应放在原文意义和内容,而不应局限在原文固有的结构和形式。

中国的翻译经历了一个较为缓慢的发展过程,与西方的翻译研究相辅相成。

翻译的标准也影响着译文的质量,奈达在这方面也作出了贡献,站在语言学的视角上,他提出了功能“动态理论”,即词汇对等、句法对等、篇章对等、文体对等。

这几个方面的重要程度是不尽相同的。

在奈达看来,形式排在意义之后。

译文中的形式对等不是绝对的要求,但如果只把重心放在这个层面上,文章很可能会晦涩难懂,对目标语读者的理解造成困扰,便违背了翻译本身的意义。

通过后续的补充,奈达还提出了有关对等的两个层次:即最高层次的对等和最低层次的对等。

![[精品]解析《长干行》的两个英译文本](https://uimg.taocdn.com/0c5c35dd8ad63186bceb19e8b8f67c1cfad6eee0.webp)

解析《长干行》的两个英译文本解析《长干行》的两个英译文本摘要:许渊冲先生在多年的翻译实践中,形成了一套独有的理论,“文化竞赛论”就是其中之一。

本文运用此理论分析中国古代诗作《长干行》的两个英文译本,以此说明文学翻译是两种语言,甚至是两种文化之间的竞赛。

关键词:优势竞赛论《长干行》许渊冲 1.理论源起――提出“优势竞赛论”的原因许先生平生译著颇多,理论贡献颇丰。

他的理论可以概括为:“美化之艺术,创优似竞赛”,其中“竞赛”指“翻译是两种语言的竞赛,文学翻译更是两种文化的竞赛”。

许先生的理论是众多大家理论基石之上的高度概括、总结和新发现,其中包括鲁迅提出的关于文章的“三美”,钱钟书先生的“化境说”,王国维在《人间词话》中提出的“境界说”,郭沫若的“创作论”和傅雷的“神似说”。

许渊冲说:“我的译论总结了中国自孔子到钱钟书的观点,并加以发展。

”(许渊冲、许均:1998)在多年的翻译实践中,许先生形成了自己的看法。

他渐渐认识到,西方翻译理论主要是研究西方语言之间的翻译(互译)理论问题,而真正解决中西互译实践的理论问题应当依靠的是中西互译的翻译家。

也就是说,中国的翻译理论必须以解决外汉互译这一特定的双语转换所涉及的各种相关因素为研究的出发点和依归。

许先生指出:“直到目前为止,世界上还没有一个外国人出版过中英互译的作品,而在中国却有不少能互译的翻译家。

――而理论来自实践,没有中英互译的实践,不可能解决中英互译的理论问题。

”(许渊冲:2000)正是基于这些认识,许先生提出了“优势竞赛论”。

2.理论的发展形成和发展过程 2.1萌芽阶段许先生早在1982年就指出:“有个外国学者说过:翻译是两种文化的统一。

而在我看来,统一就是提高。

因为两种文化的历史不同,发展不同,总是各有长短的,如果能够取长补短,那不是可以共同提高了吗?从这个意义上来说,翻译又可以说是两种文化的竞赛,在竞赛中,要争取青出于蓝而胜于蓝。

”这是许先生“优势竞赛论”思想的萌芽。

谈庞德对古诗《长干行》的翻译摘要:李白的《长干行》是一首被人们广为流传的乐府诗。

埃兹拉·庞德运用意象的方法对《长干行》做了翻译,被称为20世纪美国最美译诗。

庞德并没有完全遵从原诗,而是在形式和意义上对原诗进行了一些创造性的处理,本文分析了《长干行》英文翻译与原诗的差异,并从语言及文化等方面进行解释,最后从历史的角度对庞德的英文翻译版本做出总结。

关键词:《长干行》庞德翻译中西差异李白的《长干行》是一首被人们广为流传的乐府诗,这首诗描写了商妇的爱情和离别。

诗以商妇的自白,用缠绵婉转的笔调,抒写了她对远出经商丈夫的真挚的爱和深深的思念。

不仅因为其鲜明的节奏感,更是因为诗中描写的美好意境,让读者身临其境,流连忘返。

美国诗人埃兹拉.庞德是西方“意象主义”运动的发起人,他主张尝试不同的诗体,注重用简洁凝练的语句以及意象来表达内容。

他对《长干行》的翻译不拘泥于诗歌的外在形式,运用了各种意象对原诗进行了创造性地翻译,实现了诗歌的再创作。

意象派触发起现代美国诗人对中国诗持久不衰的热情,推动英美诗歌朝现代派方向转变。

在庞德看来,翻译不应该是字对字的文法翻译,因为如果这样,文学作品就会丧失原语作品本身的时间、地点与当代相关联所应有的生机与活力;相反,翻译应该是一种阐释,译者通过阐释创造新的诗歌。

庞德在翻译过程中并没有完全遵从原诗,所以译诗与原诗在意义方面有一些差异。

1、译诗对原诗在文化因素上的改动首先,庞德将译诗的题目写为the river-merchant. s wife: a letter,他将原诗理解为河商妻子为了表达思念之情给丈夫写的一封信。

而对古诗稍有研究的人都知道这是多情少妇的内心独白,中国这样的古诗并不少见。

中国人历来感情含蓄,古代女子尤其如此。

并且在古代由于礼教的约束,女子是不会向丈夫倾吐如此露骨的相思之情的。

因此,“a letter”用在此处并不恰当。

诗的第二句:“郎骑竹马来,绕床弄青梅”庞德由于对中国文化知识的缺乏,不了解把竹竿当作马骑是男孩子通常玩的游戏。

唐诗是中国五言、七言今体诗的高峰,是中国文学的瑰宝,也是世界文学百花园中绚丽夺目的奇葩。

从瞿理士(Herbert A. Giles)1898年出版的英译唐诗算起,唐诗英译也只有一百多年历史,期间有不少优秀译本问世。

而唐诗中,李白的诗歌独具一格,清新飘逸,豪放大气。

因此对他的诗歌英译研究是非常多的,《静夜思》就有9个译本。

国内外学者对此的理解不同,导致诗歌翻译的多样化,翻译理念和方法精彩纷呈,各异其趣。

诗歌翻译是最难译的,鲁迅、林语堂等认为诗歌不可译,所以历来诗歌翻译少,其理论研究更少。

人们大多停留在翻译经验和体会这一层。

但还有另一种说法:虽然诗歌无法从一种语言变换成另一种语言,但它可以用来移植。

(雪莱)这也为本文提供一个支撑点,笔者是从诗歌可译的角度进行研究的。

诗歌翻译要经历理解,阐释,表达三个阶段。

诗歌中最重要的因素是“意”,而“意”极具涵盖性,是作品的核心及思想。

因此,理解并阐释这个“意”就能顺利进行所谓的“语言移植”。

这就涉及到本文所研究的理论——阐释学。

阐释学一词起源于希腊,在经历了神学阐释学,方法论阐释学,和本体论阐释学的发展之后,已逐步完善成一门理论和哲学。

阐释学又名解释学,释义学,它是一种关于理解,解释和应用的方法论,实质是以不同的语言符号来表达同一思想,目的是重现原文的意义。

译者在理解文本之后,对文本所表达的“意”进行阐释。

而中国阐释学发展较晚。

1987年,杨能武教授在《中国翻译》上发表的“阐释、接受与再创造的循环”正式将阐释学引入中国,之后,阐释学在文学翻译中得到广泛应用。

尤其是在诗歌翻译中,这一运用尤为常见。

译诗的大家许渊冲就是一个代表人物。

译诗不仅仅围绕忠实原文为目的,应该讲究“准”,对诗歌理解准确,英语表达用词贴切,精当。

(丛滋杭)本文以李白的《长干行》为例,从不同的译本看译者不同理解和翻译。

诗歌翻译是文化传播与交流的纽带,所以应该提倡并鼓励这项新事业。

本文分为三部分:第一部分讲述阐释学的起源及发展;第二部分简介李白及其诗歌的历史地位及影响;第三部分讨论《长干行》的不同译本,看译者的不同阐释。

Ezra Pound's Imagist Style in Translating a Chinese Poem as Seen from The River-Merchant's Wife: A

Letter

作者: 党明虎

作者机构: 宝鸡文理学院外语系,陕西宝鸡721007

出版物刊名: 外语教学

页码: 61-64页

主题词: 庞德;意象;诗歌;翻译

摘要:人们对意象主义有很大的好奇心.艾兹拉·庞德是意象运动的发起人.意象派对诗歌的要求是:诗歌必须凝缩、简练、含蓄.不必过多追求形式与韵律.他们着重用视觉意象引起联想,表达

那一瞬间的真实感受.The River-Merchant'sWife:A Letter就是庞德用意象派风格翻译的一首李白的诗<长干行>.本文试图通过解读庞德译诗<长干行>,对比西方意象派与中国诗歌的美感经验的相似之处,解读意象派,并说明庞德对汉诗英译的特殊贡献.。

凸显理论视角下汉乐府‘长歌行“三种英译的对比分析武莹莹,李 雪(郑州大学外语学院,河南郑州 450001)*摘 要:‘长歌行“一首广为传诵的乐府诗,语言精练,表意丰富㊂诗中劝勉人们惜时的哲理内涵深受人们喜爱,且被译为多种英文文本而走出国门㊂因此研究其英译能否正确传达诗的内涵及韵味就显得尤为重要㊂基于此,从认知语法的凸显理论视角,分析许渊冲㊁T r .A n n eB i r r e l l 及杨宪益㊁戴乃迭翻译的三种‘长歌行“英译的凸显焦点与原诗是否与原诗一致,发现翻译诗歌时译者应该从诗人的主观意图出发,全面理解诗人所要凸显的意象和主题思想,从而使英译本的侧重点与原诗吻合,这样才能让国外的读者充分领略中国诗歌的意境和美感㊂关键词:认知语法;凸显;‘长歌行“英译;对比分析d o i :10.3969/j .i s s n .2095-5642.2019.08.075中图分类号:H 315;I 046 文献标志码:A 文章编号:2095-5642(2019)08-0075-05汉乐府诗歌在我国文学史上有着很高的地位,可与‘诗经“‘楚辞“鼎足而立㊂汉乐府最大的艺术特色是它的叙事性,通过人物的语言和行动来表现人物性格,其语言朴素自然而带感情,具有强烈的感染力㊂‘长歌行“作为一首脍炙人口㊁广为传诵的经典之作,诗中运用比兴的手法,由万物盛衰而感叹人生应趁年轻时及时作为,劝诫人们要奋发进取,切勿虚度人生㊂‘长歌行“译本众多,有不少学者对其译本进行研究,冯宏对‘长歌行“中的几处关键词句的汉语意义及英文版本做了评析并给出了相应的翻译建议[1],陈思颖㊁刘树蕙从系统功能语法角度出发对乐府诗‘长歌行“及其英译文进行了及物性分析[2],然而乐府诗的英译研究在认知语法领域尚未得到广泛关注㊂兰艾克(L a n g a c k e r )认为语法是语义的一部分;语法成分本身是有意义的[3]3㊂他提出语言的意义不仅存在于概念内容中,也表现在其内容是如何被识解(c o n s t r u a l)的;识解是指人们运用已有的经验知识和各自不同方法来理解同一个场景[3]㊂不同的人对同一语言现象的理解一定有不同之处,那么在翻译过程中,译者通过自身的识解方式对原文进行识解,再以译文呈现出来㊂体现在诗歌翻译中,就是看译者是否深入理解诗中作者所要突出的意象及所要表达的主要思想,这样才能在翻译中体现原文的精髓㊂故运用兰艾克认知语法中的凸显理论解析‘长歌行“原文的汉语意义,并用凸显理论对其三种英译,即许渊冲译[4]135㊁T r .A n n eB i r r e l l 译[5]244,杨宪益㊁戴乃迭等三种英译[4]134进行对比分析,探究其英译本选择的凸显焦点是否与原诗一致,是否体现了诗人所要表达的思想感情,并从原诗和译诗的用词和意义上来看英汉两种语言的差异及其对翻译的影响㊂一㊁认知语法的凸显理论兰艾克(L a n g a c k e r )所提倡的认知语法主要从人类的 认知和识解 角度研究语言结构,研究人类语言系统的心智表征,克服了传统语法过分强调客观标准㊁忽视主观认识的倾向,充分考虑到人的认知因素在语言结构中的反映[6]316㊂人们对同一语言形式之所以有不同的理解,关键就在于人们对语言识解的角度,即兰艾克(L a n g a c k e r )总结的详细度(s p e c i f i c i t y )(即准确度,也就是语言描述的详略)㊁聚焦度(f o c u s i n g )(指语言表达式的内容选择和排列,可把排列看成前景(f o r e g r o u n d )和背景(b a c k g r o u n d ))㊁凸显度(p r o m i n e n c e )(指语言结构中有许多不对称现象,即有些被凸显出来,有些则被背景化)和视角(p e r s pe c t i v e )(即观察角度,感知57*收稿日期:2019-03-14 作者简介:武莹莹(1991 ),女,河南郑州人,硕士研究生,研究方向:认知语言学;李 雪(1975 ),女,河南郑州人,副教授,博士,研究方向:认知语言学㊂成都师范学院学报2019年8月的角度不同,同一客观情形在脑海中会形成不同的主观心理映像,从而影响语言的表达形式,最终影响语法结构)㊂根据兰艾克(L a n g a c k e r)所说,聚焦就是凸显的形式之一㊂聚焦指语言表达式的内容选择和排列,排列的前景和背景中,前景指的就是被凸显的部分㊂例如在叙事中,往往把人物或情景的静态作为背景,而作为前景的故事事件就被凸显出来㊂此外,与内容选择和前景㊁背景相关的是注意力的辖域(s c o p e)㊂一个表达式有最大辖域(m a x i m a l s c o p e)和直接辖域(i mm e d i a t e s c o p e)㊂例如, 人体 是 肘 的最大辖域, 臂 是它的直接辖域㊂与最大辖域相比,直接辖域作为前景是被凸显的部分㊂除了整体 部分关系上,最大辖域和直接辖域也能够区分动词过去式和进行时㊂对于动词本身,时间辖域不分最大辖域和直接辖域㊂但比较: S h e e x a m i n e d i t表示完成动作,且已成为过去;而S h ew a s e x a m i n i n g i t表示动作还在进行中,其中现在分词就是直接辖域,突出强调动作正在进行㊂另外一种凸显方式是每个表达式在其辖域里勾画出某个次结构的简图(p r o f i l e)㊂一个语义表达基于相关认知域中的覆盖范畴,即基体(b a s e),也相当于其最大辖域,基体中被激活的某一部分或在基体中勾勒一个次结构的简图就是被凸显的部分㊂例如 肘 所反映的基体就是人体,而 肘 就是我们选择在人体这个基体中勾画的简图,即被凸显的部分㊂再比较 肘 和 手 ,这两者的基体都是人体,但我们通过在同一基体中勾画不同的简图,凸显了不同部分㊂一个词语的语义不光取决于基体,也不光取决于侧面,而是取决于基体和侧面的结合,即侧面化(p r o-f i l i n g)的完成[7]㊂还有一种凸显方式是关系表达式的另外一种凸显:一个参与者为 射体 (t r a j e c t o r y),作为被勾画关系中的首要图形,具有凸显价值;另一个参与者为次要图形,称为 界标 (l a n d m a r k)㊂一个表达式可以有相同的概念内容,可以表示同一种关系,但会因射体和界标的选择不同而产生不同的意义㊂例如,(1)T h e l a m p i s a b o v e t h e t a b l e.(2)T h e t a b l e i s b e l o wt h e l a m p.虽然例1和例2中表达的位置关系是一致的,但是例1中关注点是灯,把灯当成射体;例2中关注点是桌子,因而桌子是射体㊂由上述可知,凸显其实是人们主观观念的问题,存在于人们对世界的理解㊂一个物体凸显不凸显,取决于语言表达式强加在物体上的识解,即说话人认为它应该凸显,就用语言形式把它突出出来[8]443㊂而乐府诗也不仅仅是诗人对客观事物的描述,还是诗人基于自己主观认知的基础上运用高度凝练的语言,把有些事物凸显有些事物背景化,从而突出表现诗人自己的想法,进而产生美的效果㊂因而在诗歌翻译中,译者应该全面理解原诗作者所要突出的意义和主题思想,将作者在诗中所要凸显的点同样在目标语中凸显出来,更好地传递原诗的真正内涵㊂二㊁‘长歌行“英译对比分析本文选取‘长歌行“三个英译进行对比分析,分别来自许渊冲(以下简称许译)㊁T r.A n n eB i r r e l l(以下简称B i r r e l l译)㊁杨宪益㊁戴乃迭(以下简称杨戴译)㊂主要利用认知语法中的凸显理论对三个英译进行全面的比较研究,探讨译文中的凸显与原诗中作者所要表达的意图是否吻合㊂首先,从题目看,本文题目 长歌行 ,指 长声咏歌 ,为曲调的自由式歌行体;长歌:长声咏歌,也指写诗;行(xín g):古代诗歌的一种题材,歌行体的简称[4]㊂题目中,行(xín g)是诗歌的题材,可以将其视为基体(b a s e),而 长歌 则是作者在歌行体中勾画的一个简图(p r o f i l e),即歌行体的一种形式,也就是凸显的部分㊂许译为AS l o wS o n g,B i r r e l l译为A L o n g S o n g B a l l a d,杨戴译为AS o n g i nS l o w T i m e㊂很显然,许译和杨戴译都体现了 长歌 这一焦点,基本与原诗吻合;而B i r r e l l译用 AL o n g S o n g 修饰 B a l l a d ,最终焦点落在 B a l l a d ㊂ B a l l a d ,意为歌谣,歌谣,英译为(1)as o n g o r p o e mt h a t t e l l s as t o r y叙事诗,歌谣,民谣;(2)a s l o ws o n g a b o u t l o v e(节奏缓慢的)情歌㊂如此看来A n n a译突出阐释了 行(xín g) 这一诗歌题材,与原题目的凸显并不一致㊂其次,诗中凸显了许多意象,首先用早晨的 园中葵 ㊁ 朝露 ㊁ 阳春 ㊁ 万物 ㊁ 光辉 来比喻春天万物生长茂盛㊂再用 秋节 ㊁ 华叶 ㊁ 百川 寓意秋天很快到来,秋风凋零百草的道理㊂下面具体来看诗中的凸显焦点及译文分析:67第35卷(总第318期)武莹莹,李雪,凸显理论视角下汉乐府‘长歌行“三种英译的对比分析(1)青青园中葵,朝露待日晞㊂三种译文如下:T h em a l l o wi n t h e g a r d e n g r e e n i nh u eA w a i t s t h e s u n t od r y t h em o r n i n g d e w.(许译)G r e e n,g r e e nm a l l o wi n t h e g a r d e n,M o r n i n g d e wa w a i t s t h e s u n t od r y.(B i r r e l l译)G r e e n t h em a l l o wi n t h e g a r d e n,W a i t i n g f o r s u n l i g h t t od r y t h em o r n i n g d e w.(杨戴译)这两句诗描写了早晨园中碧绿的葵菜,晶莹的朝露等待阳光晒干的景象㊂作者首先将 园 作为最大辖域,从而突出园中的 葵 这一直接辖域;后半句又将青葵作为背景,将人们的注意力转移到比青葵体积更小的 朝露 上来㊂因此,这两句诗凸显了青葵和朝露这两种意象,寓意早晨生机勃勃的美好时光㊂从译文中看,三个译文前一句都将青葵这一意象置于句首作为凸显,与原诗一致;后半句只有B i r r e l l译将 m o r n i n g d e w 作为主语凸显,许译和杨戴译更加突出了 s u n 和 s u n l i g h t ,偏离了原诗的关注点㊂此外,后半句中的 待 这一动词,许译和B i r r e l l译都使用一般现在时,而杨戴译用现在进行时 w a i t i n g ,在时间辖域中凸显了动作正在进行,正是原诗中朝露正等着阳光晒干的动态情景的体现㊂因此 w a i t i n g 更符合诗的原意㊂(2)阳春布德泽,万物生光辉㊂三种译文如下:T h e r a d i a n t s p r i n g s p r e a d s i t s n o u r i s h i n g l i g h t.A l l l i v i n g t h i n g s b e c o m e t h e n f r e s ha n db r i g h t.(许译)S u n n y s p r i n g s p r e a d s k i n d m o i s t u r e,A l l n a t u r e g r o w s s h i n i n g b r i g h t.(B i r r e l l译)B r i g h t s p r i n g d i f f u s e s v i r t u e,A d d i n g f r e s h l u s t e r t oa l l l i v i n g t h i n g s.(杨戴译)这两句诗所表达的意思是温暖的春光洒满大地,世间万物都因此呈现出生机勃勃的景象㊂诗人前半句聚焦 阳春 ,后半句又用广施恩泽的春光作为基体(b a s e),凸显在其照射下大地上焕发生机的 万物 ,结合春光和万物为人们呈现出一派生机繁荣的景象㊂前半句,三种译文分别用 T h er a d i a n t s p r i n g ㊁ S u n n y s p r i n g 和 B r i g h t s p r i n g 做主语,在语法凸显上与原诗吻合㊂但从语义凸显上看, 阳春 指的是春光, r a-d i a n t ㊁ s u n n y 和 b r i g h t 都有明亮的㊁光亮的概念内容,但 r a d i a n t 强调容光焕发的,光芒四射的,喜悦的; s u n n y 指阳光充足的; b r i g h t 有明亮的,光线充足之意㊂三个词与 s p r i n g 搭配都可表现春光之意,但诗中描写的春光让万物充满生机而使人有喜悦之感,所以 r a d i a n t 更为恰当㊂后半句许译和B i r r e l l译把 万物 做主语进行凸显,与原诗一致;但杨戴译将后半句处理成伴随状态,仍然用 阳春 作为主语,与原诗的凸显相背离㊂ 万物 一词许译和杨戴译使用 a l l l i v i n g t h i n g s ,用 l i v i n g 突出了万物正在生长的景象,显然比 A l l n a t u r e 更能呈现生机勃勃的景象㊂另外,在动词的使用上,前半句的 布 ,许译和B i r r e l l译都选用s p r e a d,而杨戴译用d i f f u s e㊂S p r e a d强调传播的面积广泛;而d i f f u s e则强调气体或液体穿过穿透某物[2],相比较而言,s p r e a d比d i f f u s e更能凸显原诗中春光广施恩泽的意境㊂后半句 万物生光辉 的 生 字为焕发之意,强调万物焕发生机㊂B i r r e l l译为g r o w s,太直译;杨戴译为a d d i n g,主语为 阳春 与原诗主语不符;许译为b e c o m e,意为开始变得㊁变成㊁成为,把原诗中光辉由弱到强的逐渐变化过程体现了出来,很好地传达出原诗的意境美㊂(3)常恐秋节至,焜黄华叶衰㊂三种译文如下:Id r e a d t h e c o m i n g o f t h e a u t u m nd r e a r.W h e n l e a v e s t u r n y e l l o wa n dr e d f l o w e r s s e r e.(许译)A l w a y s f e a rw h e na u t u m n s s e a s o n c o m e s,B u r n e d y e l l o wb l o o m s a n d l e a v e sw i l l f a d e.(B i r r e l l译)77成都师范学院学报2019年8月Y e t Id r e a d t h e c o m i n g o f a u t u m n,W h e n l e a v e s t u r n y e l l o wa n d t h e f l o w e r s f a d e.(杨戴译)这两句诗的意思是常恐那肃杀的秋天来到,树叶儿黄落百草也凋零㊂从诗的意境中看,作者以秋天作为基体,在秋天这一辖域里勾画了百草枯黄凋零的景象,以突出人生暮年的衰落情景㊂其中 秋节 指的就是秋季,而B i r r e l l译为 a u t u m n s s e a s o n 就将焦点落在了 s e a s o n 上,显然与原诗不符㊂前半句中诗人害怕 秋节至 ,焦点在 至 上,许译和杨戴译为 t h e c o m i n g o f(t h e)a u t u m n , t h ec o m i n g 为简图, a u t u m n 为基体,与原诗凸显一致㊂而B i r r e l l译使用一般现在时 c o m e s ,就动词本身并未有最大辖域和直接辖域之分,所以并未凸显出 至 这一动态㊂后半句强调百草的枯黄凋零,许译用 y e l l o w 和 r e d 形成鲜明对比,凸显着事物由盛到衰的转变,更加突出了 衰 这一落败的景象㊂而B i r r e l l译与杨戴译基本与原诗字面意思一致,属于直译,就诠释原诗风格与意境而言,与许译相比,略显不足,只能达意而未传神㊂(4)百川东到海,何时复西归?三种译文如下:Ah u n d r e ds t r e a m s f l o we a s t w a r d s t o t h e s e a.W h e n t o r e t u r n t o t h ew e s t c a n t h e y b e f r e e?(许译)O n e h u n d r e dr i v e r sm o v i n g e a s t t o s e a.W h e nw i l l t h e e v e rw e s t w a r d t u r na g a i n?(B i r r e l l译)Ah u n d r e ds t r e a m s f l o we a s t w a r d s t o t h e o c e a n,N e v e r m o r e t o t u r nw e s t a g a i n;(杨戴译)这两句诗意为百川奔腾着东流到大海,何时才能重新返回西境?这两句诗喻意时间就像大江大河的水一样,一直向东流入大海,一去不复返㊂诗句中大海成为背景,流入大海中的大江大河的水成为前景,凸显时间如流入大海的水一般一去不复返㊂许译㊁杨戴译和B i r r e l l译的主语分别为 A h u n d r e ds t r e a m s ㊁ O n e h u n d r e d r i v e r s ,即把江河流水作为突出的焦点,与诗人构想一致㊂诗人用一个 到 字㊁一个 归 字生动形象地体现了时间像流水一样一去不回㊂B i r r e l l译用 m o v i n g 这一进行时在时间辖域中强调了正在进行的状态,凸显原诗中描述的时间如流水一样正一刻不停地从我们身边流走的情景;许译和杨戴译都用了现在时 f l o w ,并未达到这样的效果㊂再来看 归 字,许译用 r e t u r n ,B i r r e l l译和杨戴译都用了 t u r n ㊂作为基体,两个动词都激活了某个移动的物体到达某一点转变方向这一概念内容, r e t u r n 凸显返回,返程,到达某一地点之后又转向原来的路径返回,而t u r n是指转向㊁转动㊁转变,并未指明方向,因此r e t u r n更能表现诗意㊂后半句的 何时复西归? 运用反问,凸显了诗人对百川既东流到大海,便不能返回的无奈之感㊂许译和B i r r e l l译与原诗一致都使用了反问,而杨戴译直接用了否定,并未体现诗人无奈的情感㊂(5)少壮不努力,老大徒伤悲㊂三种译文如下:I f o n ed o e s n o tm a k e g o o du s e o f h i s y o u t h,I nv a i nw i l l h e p a s s h i s o l da g e i n r u t h.(许译)I f w h i l ew e r e y o u n g a n ds t r o n g w ed o n t s t r i v e h a r d,W h e nw e r e g r o w no l d,n ou s ew h i n i n g t h e n!(B i r r e l l译)A n do n ew h om i s-s p e n d s h i s y o u t hI no l da g ew i l l g r i e v e i nv a i n.(杨戴译)这两句诗是诗中的名句,作者用 少壮不努力,老大徒伤悲 这一发聋振聩的结论,总结全诗㊂此以葵花草木喻人,谓及时当努力,岁月不待人[9]17㊂诗读到这里,前面四小结也就成了全诗的背景,前面诗人用青葵㊁朝露㊁春光等都是凸显年轻的大好时光,秋天㊁华叶寓意人生的暮年时光,还将时间比作百川的流水,所有的景物描写都是为了突出最后两句惜时的主题㊂前半句的一个否定唤出作为背景的肯定,意在强调必须趁年轻及时努力㊂许译和B i r r e l l译前半句使用否定,与原诗凸显一致;而杨戴译用 m i s-s p e n d s ,意为浪费㊁滥用,并不符合诗中对否定的凸显㊂只有强调了年少时的 不努力 ,引出 老大徒伤悲 这一结论,才能更好地达到鼓励青年人珍惜时光,催人奋起的效果㊂87第35卷(总第318期)武莹莹,李雪,凸显理论视角下汉乐府‘长歌行“三种英译的对比分析总体而言,三种英译都各有特色㊂许译中大部分的语法凸显和语义凸显与原诗一致,即很好地表现出作者所要突出的意象和表达的意义,但有些诗句中为追求诗歌的韵律美,会调整词语的顺序,从而造成其凸显点与原诗的焦点不一致;B i r r e l l所译则更多地采用直译的方法,其主语凸显基本上和原诗一致,但有些用词没有体现原诗的内涵,偏离了原诗的语义焦点;杨戴译更多采用了意译的方式,更好地解释了诗歌的意思,且较多地使用动词进行时来凸显诗歌中的动态景象,但其很多句式的使用与原诗不同,从而偏离了原诗的焦点,尤其第四句,原诗是反问,而杨戴译则使用了陈述语气,未能很好地表现诗人的思想感情㊂通过以上分析和总结,可以看出,与B i r r e l l译和杨戴译相比,许译版本的凸显焦点更多地与原诗相一致,且其译的格律性强,更能体现中国诗歌的韵律美㊂三㊁结语人们使用语言形式的差异反映了内在的认知方式,汉乐府诗以诗人的主观认知为基础,诗人将客观的事物以语言形式加以描述从而突显诗人自己的主观意图㊂以认知语法下的凸显理论来看,就是诗人用语言形式将客观事物的某些部分凸显,改变前景和背景关系㊁勾勒基体和侧面㊁在相关认知辖域内勾画简图等㊂以认知语法的凸显理论为依据,通过对乐府诗‘长歌行“原诗中诗人的侧重点的分析,并探讨其三种英译文的凸显是否与原诗一致,得出翻译者在翻译诗歌时,应仔细研究诗人在诗中所要突出的焦点和主题,并使译文的凸显点尽可能与原诗吻合,如此,才能尽可能传达中国诗歌的真正内涵,正确弘扬中国典籍的精髓㊂参考文献:[1]冯宏.‘长歌行“英译指瑕及重译[J].文教资料,2017(16):23-24.[2]陈思颖,刘树蕙.对乐府诗‘长歌行“及其英译文的及物性分析[J].渭南师范学院学报,2013(4):44-46.[3] L A N G A C K E RR W.E s s e n t i a l s o f c o g n i t i v e g r a mm a r[M].N e w Y o r k:O x f o r dU n i v e r s i t y P r e s s,2013.[4]华满元,华先发.汉诗英译名篇选读[M].武汉:武汉大学出版社,2014.[5]王恩保,王约西.古诗百首英译[M].北京:北京语言学院出版社,1994.[6]王寅.认知语言学[M].上海:上海外语教育出版社,2007.[7]沈家煊.R.W.L a n g a c k e r的 认知语法 [J].国外语言学,1994(1):12-20.[8]刘润清.西方语言学流派[M].北京:外语教学与研究出版社,2013.[9]曹旭,唐玲.汉乐府[M].北京:中华书局,2015.AC o m p a r a t i v eA n a l y s i s o f t h eT h r e eE n g l i s hV e r s i o n s o fH a nY u e f uP o e t r y C h a n g G eX i n g f r o mt h eP e r s p e c t i v e o f t h eP r o m i n e n c eT h e o r yWUY i n g y i n g,L IX u e(S c h o o l o f F o r e i g nL a n g u a g e s,Z h e n g z h o uU n i v e r s i t y,Z h e n g z h o u450001,C h i n a)A b s t r a c t:C h a n g G eX i n g a s a p o p u l a r Y u e f u p o e m,f e a t u r e s r e f i n e l a n g u a g e a n d e x p r e s s e s r i c h c o n n o-t a t i o n s.T h e p h i l o s o p h i c a l c o n n o t a t i o n t h a t e x h o r t s p e o p l e t oc h e r i s ht i m e i n t h e p o e mi sd e e p l y l o v e db y p e o p l e.T h e p o e mi s t r a n s l a t e d i n t ov a r i o u sE n g l i s hv e r s i o n s a n dk n o w nb y m a n y f o r e i g n e r s.I t i s p a r t i c u-l a r l y i m p o r t a n t t o s t u d y w h e t h e r t h e s eE n g l i s h v e r s i o n s c a n c o r r e c t l y c o n v e y t h e c o n n o t a t i o n s a n d l i n g e r i n g c h a r mo f t h i s p o e m.T h e t h r e eE n g l i s hv e r s i o n so f C h a n g G eX i n g r e s p e c t i v e l y t r a n s l a t e db y X u Y u a n-c h o n g,T r.A n n eB i r r e l l,Y a n g H s i e n-y i a n dG l a d y sY a n g a r e a n a l y z e d f r o mt h e p e r s p e c t i v e o f t h eP r o m i-n e n c e o fC o g n i t i v eG r a mm a r t o e x p l o r ew h e t h e r t h e f o c u s i n t h e t h r e eE n g l i s hv e r s i o n s i s c o n s i s t e n tw i t h t h a t i n t h e o r i g i n a l p o e m.I t f o u n d t h a t t r a n s l a t o r s s h o u l d c o n f o r mt o t h e p o e t's s u b j e c t i v e i n t e n t a n d f u l l y u n d e r s t a n d t h e i m a g e a n d t h e m e h i g h l i g h t e db y t h e p o e t s o a s t om a k e t h e f o c u s o f t h eE n g l i s hv e r s i o n c o-i n c i d ew i t h t h a t i n t h e o r i g i n a l p o e m.T h u s,f o r e i g n r e a d e r s c a n f u l l y u n d e r s t a n d t h e a r t i s t i c c o n c e p t i o n a n d b e a u t y o fC h i n e s e p o e t r y.K e y w o r d s:C o g n i t i v eG r a m m a r;P r o m i n e n c e;E n g l i s h v e r s i o n s o f C h a n g G eX i n g;c o m p a r a t i v e a n a l y s i s(实习编辑:王有春责任校对:葛付柳)97。

翻译目的论为庞德误读的辩护——以《长干行》英译本为例[摘要]庞德热爱中国古典文化,但是长久以来,他对中国诗歌的“误读”,使其译作饱受争议。

20世纪70年代目的论的提出以及目的论在翻译领域的影响,为人们评价庞德英译诗歌提供了新的视角。

《华夏集》中的“误读”并不是翻译的失误,而是对原文新的理解和阐释。

本文以庞德英译唐朝著名诗人李白《长干行》为例,以目的论为指导,分析庞德在特定的社会历史背景下的翻译目的,以及为实现其翻译目的所使用的翻译策略。

[关键词]庞德;目的论;《长干行》庞德(Ezra Pound),英美文坛巨匠,通晓多国语言,历史及文学;同时也是一位成就非凡的翻译家,翻译出版了日本、意大利和希腊等多国语言的文学作品。

庞德在中西文化交流方面的贡献巨大,他曾在多名专家学者的帮助下,将《大学》、《中庸》以及《论语》等翻译成英文。

1915年,庞德出版其翻译的19首中国古诗,命名为《华夏集》(Cathay)。

《华夏集》出版后,引起西方文坛巨大轰动和西方读者广泛欢迎,同时也备受争议。

《华夏集》的“不忠”到底是对中国古典文化的误读还是另有原因?本文将从目的论的视角,结合具体的时代历史及文学背景,对庞德的创作及翻译原则进行探讨。

一、庞德诗歌特点及其翻译观庞德是美国“新诗运动”发起者,是意象主义运动的先驱。

庞德的诗歌特点可以简单归纳为以下两点:第一,诗歌表达具体直接,反对语言抽象化;第二,用词精简,没有多余修饰。

庞德作为意象派的发起人,坚持诗歌创作应当做到凝缩、简练和含蓄。

另外生动和具有美感的意象也不可或缺;诗人所使用的意象能够为读者呈现出具体的画面感。

庞德翻译作品坚持了自己的诗学观。

中国古典诗歌重视的意象优美、语言精简、以及准确传神,这与庞德的诗学观点不谋而合。

庞德将翻译行为看做丰富本国文化的有效手段,翻译能够引入全新的诗歌理念,他认为使英国文学包含生机与活力的秘密正是外国文学的引进。

庞德翻译观亮点在于“创意翻译”的概念,他认为,翻译是对原文作品的部分批评。

从!长干行"三译文看汉诗英译中的模糊美再现$谢辉%广东商学院外语系&广东广州’()*+),摘要-随着模糊美学的发展&模糊概念引入了美学领域&模糊美成为模糊美学研究的主要对象.不确定性是模糊美的主要特点.中国古典诗歌讲求/意境01/情景交融0&体现了丰富的模糊美特性.英语诗歌虽然具有较严格的语法规范和严谨的逻辑关系&仍然把对模糊美的追求作为最高境界&这使得英汉诗歌翻译成为可能.不过由于不同层次的语言规则和文化背景&英汉诗歌中的模糊美再现具有相当难度.通过对比李白所作的!长干行"的三首译文&阐述了汉诗英译中模糊美再现的重要性&并探讨了再现模糊美的一些技巧.关键词-!长干行"2汉诗英译2模糊美中图分类号-3)45文献标识码-6文章编号-())78(+97:+))*;)48))<*8)4模糊美是模糊美学研究的主要对象&模糊美学是+)世纪9)年代才出现的美学新学科&其产生与模糊数学的出现有关.在中国&老子是模糊美研究的集大成者:王明居-(779;.老子关于模糊美的思想&对后来的诗学理论产生了极大影响.中国古诗讲求/神韵01/意境01/空灵0&力图超越诗中的具体物景1景象1情象等实境&去创造一种亦实亦虚1虚实相生的境界.在似虚而实1似实又虚1虚虚实实&迷离恍惚而又灵动开阔的审美空间中&让读者神思飞动&自由想像&去感受一种不确定的难以捉摸的模糊美.中国古诗美在模糊&它营造的是一种氛围&一种情调和感动.而英语是形合性语言&英语诗歌遵循比较严谨的语法规则&具有严密的逻辑关系&这就增加了古诗英译的难度.不过&尽管英1汉语具有不同的语法规范&诗歌作为一种艺术形式&有其共性.诗的本性和目的是表现情感&诗人的职责就是激发读者的情绪和情感&唤起读者的感动.在模糊美学中&情绪1情感都是一种模糊体验.因此&英语诗歌同样讲求韵致和模糊境界.英国文学评论家本瑟姆曾说过-/诗与真实的确生来就势不两立==真实&还有各种各样的精确&对于诗来说都是致命的.0美国文学评论家休谟也认为&在诗中/使每一个词语都达到几何学的真实和精确&这与批评规律将是大相径庭的&因为这样创造出来的作品&根据普通经验来看&都将是最为枯燥乏味和令人生厌的.0然而&长期以来&人们只注意到英语诗歌语言表层的逻辑关系与语法规范&却忽略了语言内在的不确定性及由此产生的模糊体验.因此&英语诗歌历来被认为是译界一大难事.诗歌翻译本身也缺乏自己公认确定的翻译原则和标准.既然英语诗歌体现模糊美&那么&汉诗英译关键就在于再现原诗模糊美.如果忽略译文中的模糊美&译文效果必然大打折扣.本文试图通过比较!长干行"的三首英译中模糊美的再现&论述再现模糊美在汉诗英译中的重要性&并对再现模糊美的一些技巧作一管窥&所选三首译诗分别由庞德1许渊冲1罗志野所译&由于篇幅所限&原文及译文恕不全部摘录.唐朝诗人李白所作的!长干行"&以商人之妻的口吻&描述了丈夫远离家乡后自己独守空房的一段感受.在诗中&妻子回忆了与丈夫青梅竹马1两小无猜的童年时代2含羞的初婚及婚后的相敬如宾&以及丈夫离家后的触景生情.童年1新娘1少妇三个人生阶段的镜头在读者头脑中形成三种意象&互相渗透&形成意象的模糊美2妻子在不同时候的不同心理感受&特别是她看蝴蝶双飞时那种淡淡的忧愁&以及对丈夫浓浓的思念都栩栩如生地表现在字里行间&也深深地打动读者的心扉&引起读者的同情而共鸣.奈达认为&译者的主要目的就是尽可能使译文读者产生与原文读者相同的效果&在译文中找到/>?@A*<A 重庆邮电学院学报:社会科学版;+))*年第4期B C D E F G H C I J ?C F K L M F KN F M O @E P M >QC I R C P >P G F ST @H @U C V V D F M U G >M C F P总第’5WW W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W 期#收稿日期-+))(8()8+’作者简介-谢辉:(7<*8;&女&四川大竹县人&助教&硕士&研究方向为翻译理论与实践.!"#$%&’()*+("%,*-.("%’)/0首先是意义对等0其次是风格对等1奈达所谓的意义主要是指语法及词汇方面的对等1本文作者认为0既然诗歌反映2一种强烈的深沉的不可遏止的情绪0/3宗白华456789:;那么0译诗就不应过多受到原诗语言构成要素0诸如韵律<语言规则等的制约0而应重在体现原诗的情感0尽力捕捉并再现原诗中那种飘忽不定的审美情绪0也就是本文所提出的再现原诗的模糊美1庞德所作的译文==>江船商人之妻的一封家书?0虽然有些地方从语言学角度看0不够忠实0却被认为是他对英语诗歌所作的2最持久的贡献/1这首译诗被入选>4:@A B %+-!(’C #%B $?0该书中大多是美国名诗中的上乘之作0深受读者称赞1这部诗集一共只选取了49首情诗0而庞德的>江船商人之妻的一封家书?作为唯一的一首译诗被列其中0由此可见0这首译诗在美国诗歌中的地位3陈登45550D E ;1笔者认为0该译诗成功的关键就在于译文再现了原文的整体模糊美0原诗中虽有误译<漏译现象0但并未影响译文读者产生相同的审美体验1当然0本文作者并无厚此薄彼之意0庞德因自己不懂中文0译文的疏漏之处毕竟是这首译诗的一大瑕疵1事实上0这首诗瑕玉共存0而瑕不掩瑜0正好说明了在原诗中再现模糊美的重要性1模糊美只是一种审美体验0而体验本身若不诉诸文字0难以成诗1因此0诗中模糊美的形成0译文中模糊美的再现0都是通过文字实现的1下面0笔者通过与另外两首译诗的对比0从词汇<语法<语气三方面来谈谈汉诗英译中的模糊美再现1一<选择能再现模糊美的词汇3一;模糊词的选用诗词翻译的好坏0很大程度上取决于词的选用是否得当1一个恰到好处的词汇就会给诗歌平添几分风采1在>长干行?这首诗里02绕床弄青梅/中的动词2弄/0以及2两小无嫌猜/中的2两小/都属模糊词汇12弄/在此处意指2摆弄/<2玩弄/0表现了两位无忧无虑的小孩0为了一个小游戏费尽心机的可爱形象1庞译和许译都选用了2C "(FG -)H /这一语义宽泛的词语0译文读者就会凭此想像出自己小时候玩同类游戏时的各种方法0不禁会心一笑1而罗译为2)H +#G /0将小孩可能有的各种把戏单一化0挡住了读者进行联想回忆的门槛0诗的模糊意味就受到了一定的削弱12两小/这一词语中0以表模糊的2小/代替两位小孩0在读者面前展示出一幅速描画0两位小巧可爱的小孩逗人爱怜1庞译为2)G #$B (""I %#I "%/0无论从语言还是从形象上都完美地再现了原诗的模糊美1许译为2G %!H -"&+%’/忠实体现了原诗语义0却总觉得少了些精致1罗译为2G H -"%JG ($(B (-&(’&F #*(K #F /0则将模糊概念过分具体化0不仅有哆嗦冗长之嫌0似乎也少了些韵味1另外0使用婉言修辞词汇也能取得模糊美的效果1在2十五始展眉0愿同尘与灰/一句中0庞<许采用直译法将2尘与灰/译为2B F&*$)/0而回避了罗译中的2&#&-%/1全诗弥漫着一种淡淡的忧思和离怀别苦的感伤情调1一个2&-%/全然破坏了诗中那种飘忽不定0难以释怀的模糊美1同时02&*$)/在英<汉文学中都可用于象征死亡0并能引发读者更多的想像0从而产生联想的模糊美13二;词语的反复英汉语都有2反复/这一辞格0在格式和修辞作用上完全相同1它通过反复使用同一词<句<段0以强调和突出自己的思想0加强语气和感情0加深读者或听众的印象0造成一种特殊的情调1这种情调是难以用言词表达的1从这有限的语义重复中0读者体会到的是一种宽广的<无限的心灵世界0一种灵动的<弥漫着模糊美的审美境界1在>长干行?这首诗中0庞德也利用了词的反复来增强修辞效果0表现诗歌的模糊美1如8十五始展眉0愿同尘与灰0常存抱柱信0岂上望夫台1庞译8A )L -L )%%’J $)#I I %&$!#G "-’MN J &%$-+%&B F &*$))#K %B -’M "%&G -)HF #*+$N O #+%.%+(’&L #+%.%+0(’&L #+%.%+N PH F$H #*"&J !"-B K)H %"##Q R #*)S 许译8J G ($L -L )%%’G H %’J !#B I #$%&B FK +#G $N T #B -UB F&*$)G -)HF #*+$G %+%B F&%(+.#G $N V ()H %+)H (’K +%(Q L (-)H 0F #*&%!"(+%&F #*W &&-%N PH #Q ’%G J W &"-.%("#’%-’()#G %+H -M HS 罗译8J $)#I I %&B F$!#G "-’MG H -"%J G ($L -L )%%’N A ’&G -$H %&)#&-%G -)H F #*())H %$(B %)-B %(’&I "(!%N J &%$-+%&)#"-.%G -)HF #*L #+%.%+0(’&J X -&’%.%+)H -’QG %G #*"&I (+)$#B %&(FN 这一诗节主要体现商妻坚贞的爱情1原诗使用了Y6E Y 9::D 年第6期重庆邮电学院学报3社会科学版;Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z [\C T典故!抱柱之信"和!望夫台"来表现忠贞不渝的性格美#典故的使用$增加了原诗的意象$现实的与想像的意象交织在一起$互相渗透$形成了一种意象的模糊美#许译与罗译都试图通过释义方式来体现原诗中典故的涵意#而庞译则绕过典故表层意义的影响$连续三次重复%&’()(’一词$这样商妻的!抱柱之信"丝毫未减$相反$却使读者更深刻地体会到商妻的忠贞与无限深情#同时$如此一咏三叹的反复$还创造了一种音韵之美#这是庞译的独到之处#尽管他将!望夫台"误译为!*+(,&&-.&/*"$但是$表层意义的误译并未影响他所再现的模糊美境界$译文读者仍能从译文中找到感动与共鸣#二0选择能再现模糊美的语法结构1一2外位结构的使用外位结构一般指在一个完整的句子前0后或中部单独出现的一个或几个词汇或短语$其间不含谓语动词$在意义上与句子联系紧密$但在结构上却属于游离成分#外位结构既是一种语法现象$又被作为修辞手段广泛用于文学作品中#外位结构语言简洁$句式工整$充分体现了一种严谨的节奏美和建筑美#其游离的句式特点$可用于体现某种独特的风格和意境$在诗歌创作中更是倍受诗人们的青睐#在3长干行4译文中$庞德0许渊冲都使用了大量外位语结构$对于再现原诗模糊美意境起到了重要作用#如5低头向暗壁$千唤不一回#庞译56&7(’89:;<+(=>$?,&&-(>=**+(7=,,@A =,,(>*&$=*+&/B =9>*8;(B $?9()(’,&&-(>C =D -@许译5E =9:89:;<+(=>$?F >,&&-*&7=’>B*+(7=,,@G *+&/B =9>*8;(B ?F >9&*=9B 7(’<&/’D =,,@罗译5?C &7(>;<+(=>=9>,&&-(>=**+(7=,,@H &/D =,,(>;(&)(’=*+&/B =9>*8;(B ?9().(’*/’9(>;<%=D (@庞译和许译$句子结构显得紧凑0干练$给人一种工整的视觉美#庞译更注重了上下两句词性的对应$用分词作外位语结构$体现出一种建筑似的平衡美#在第二句中$连续用了两个外位语结构$!D =,,(>*&"和!=*+&/B =9>*8;(B "$不仅形成强语势$充分刻画出商妻当年的羞怯神态$也给诗行本身的结构增添了一种飘逸之美#这样$读者面前就展现出一幅虚实相生的模糊美意境#!虚"指读者想像她初为人妻时的娇羞之美$!实"指诗行本身的飘逸和对仗之美#而罗译忽视了外位结构的审美作用$更偏重解释原文语义而不是再现其意境美#这显然有悖于诗歌翻译的一般原则#1二2句子结构间的跳脱从语法层面看$跳脱是一种语言的变态$但是$在某些特殊情境中$如果用得确切妥当$便可以表现一种特殊效果$产生不完整而有完整以上的情韵$不连接而有连接以上的效力1李定坤I J J K 5K L M 2#在诗歌中$跳脱被用作一种修辞手段$通过语义的跳跃$表现一种意境的模糊美#在3长干行4中$庞德也充分利用跳脱这一修辞手段达到再现原诗美的特质的目的#如5八月蝴蝶黄$双飞西园草#感此伤妾心$坐愁红颜老#庞译5N +(O =8’(>C /**(’%,8(B=’(=,’(=><<(,,&778*+G /:/B *&)(’*+(:’=B B 89*+(7(B *:=’>(9PP N +(<+/’*;($?:’&7&,>(’@许译5N +(<(,,&7C /**(’%,8(B 89=/*/;9O =B BN 7&C <*7&&F (’&/’7(B *(;.:=’>(9:’=B B@N +8B B 8:+*7&/,>C ’(=-;<+(=’*$=9>?F ;=%’=8>$Q 8**89:=,&9($;<’&B <D +((-B 7&/,>%=>(@罗译5Q (O *(;C (’;=>(*+(C /**(’%,8(B <(,,&7$R )(’*+(7(B *:=’>(9=D &/O ,(7=B B =8,89:@S+8D +;=>(;<+(=’*D &9%/B (>=9>>8B */’C (>$?%(,*?7=B;(,=9D +&,<*+=*7=B;=-89:T(&,>@许译和罗译忠实于原诗结构和意义$许译还利用押韵寻求再现原诗的音美#这都是积极的尝试#但是$读者总能隐约感到译者!带着镣铐跳舞"的那种沉重与厚滞#而庞译却让人享受到在翻译中扔掉镣铐后的轻松与畅快#N +(<+/’*;(U ?:’&7&,>(’一句$看似两句缺乏逻辑联系$但正是这一跳脱修辞的运用$打破了陈述性语言特有的句法结构$创造了一个语义空间$从而激发了读者的想像力#虽然译文只字未提!愁"$读者依然能深切地感受到商妻那种难以言传的缠绵悱恻和感伤含蓄#这种!意在言外"的表现主义手法正是中国古典诗歌的传统美学特点$庞德再现了中国古诗风格$也再现了这种风格所体现的模糊美#VW X V 谢辉从3长干行4Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 三译文看汉诗英译中的模糊美再现三!选择能体现模糊美的语气诗歌应是一个统一整体"词及语法层次的各种美不是孤立的"而是互相作用"为诗歌的整体美服务#正是由于各种局部的美互相交织!互相渗透"才形成了诗歌独特的整体美#因此"在篇章层次上"诗歌的结构和意境应该是一个完整体"所反映的主题与情绪也应与局部的美相一致#语气体现诗人对其诗作的态度"关系到对全诗内容及意境美的理解和欣赏#在诗歌翻译中"译者也应考虑诗歌语气的和谐美#在$长干行%这首诗中"庞译另一成功之处就在于庞德注意到诗中说话人的语气"这种语气与诗中各细节部分表现的语气遥相呼应"使译文浑然一体"如&十四为君妇"羞颜尚未开#庞译&’()*+,(--./01,,2-3456*,35*+7/.-89-,:1+;<-3"=-2.;=1><)+:7许译&/?1>)*+,(--.?<-./=-@10-5*+,5*+.;=,23-"/A 3*)(-.(+,.05=1><)+:)1@-1>23-7罗译&/=-@*0-5*+,?2)-1(051;-7B ))*+,(--.1.30-1=2(><52(013-7许译和罗译分别译为C /=-@10-5*+,5*+.;=,23-D 和C /=-@*0-5*+,?2)-D "都表达了C 为人妇D 的意思#但是"该诗是以商妻的口吻自叙的#女子在中国古时地位卑下"所以她自称C 妾D E 同时她对自己的丈夫满怀爱恋和尊重"称他为C 君D #如果直接用英语中的人称代词C /D !C 5*+D "显然无法表现中国特有的文化背景"也无法体现诗中主人翁的款款深情"而庞译中嵌入冗余信息456*,3"就将上述谦卑克己的语气再现了出来"也体现商妻丰富的人格美#通过对比分析以上三首译诗"作者提出了汉诗英译中再现模糊美的翻译原则"并对再现模糊美的具体方法作了一些探索#当然"要想仅仅以这一首小诗来阐明汉诗英译中的模糊美及其再现手段"显然有点力不从心"作者仅想由此抛砖引玉#怎样以英语中切实可行的语言手段"再现汉诗中飘忽不定!难以捉摸的模糊美"还有待进一步的研究#参考文献F G H 陈登I 诗歌翻译的局限性F JH I 外语与外语教学"G K K K "L M N IF M H 狄兆俊I 中英比较诗学F 4HI 上海&上海外语教育出版社"G K K O IF P H 李定坤I 汉英辞格对比与翻译F 4HI 武汉&华中师范大学出版社"G K K Q IF Q H 4R S R 艾布拉姆斯I 镜与灯F 4HI 北京&北大出版社"G K T K IF U H 任小明"唐小华I 美国名诗G V U 中的唐诗F JH I 四川师范学院学报"G K K U "L G N IF O H 王明居I 模糊美学F 4HI 北京&中国文联出版公司"G K K T I F W H 王天明I 模糊美与诗歌翻译F JH I 西安外国语学院学报"M V V V "L Q N IF T H 吴钧陶主编I 汉英对照R 唐诗三百首F 4HI 长沙&湖南人民出版社"G K K W IF K H 许渊冲"陆佩弦"吴钧陶编I 唐诗三百首新译F 4HI 北京&中国对外翻译出版公司E 香港&商务印书馆L 香港N 有限公司"G K K G 7X Y Z [\]^_Z X ‘a b Z c Z ‘b ^d e Z ‘f f Z ‘g ‘h i Z Y h^_Z j h a k Y l _m g ‘h l k ‘^Y \h\]n _Y h Z l Z o \Z ^g d p d ^_Z q h ‘k d l Y l \]^_Z m _g Z Z m g ‘h l k ‘^Y \hX Z g l Y \h l \]n _‘h ar ‘hs Y h at /uS +2L v w x y z {|}~|{!~{y "y #$"%!~|{&w |{’!(z |y (()w **y {y "%!~|{+,w !"%!~|{&w |{UG V P M V N q p l ^g ‘i ^&-2(<(<-3-8-:*.0-.(*)/1;+-’->(<-(2@>"(<-@*.@-.(*)81;+-=-1+(52>13*.(-31.3=-@*0->(<-012.*=0-@(*)/1;+-’->(<-(2@>,->-1,@<?2(<+.@-,(12.(51>2(>012.@<1,1@(-,71<2.->-@:1>>2@1:.*-(,5:15>>(,->>*.1,(2>(2@@*.@-.(2*.1.3C )--:2.;1.3>-((2.;<1..2:5=:-.3-3D "-0=*32->(<-1=+.31.()-1(+,-*)81;+-=-1+(57u .;:2><2*-(,5"(<*+;<?2(<>(,2@(;,1001,1.3.,-@2>-:*;2@">(2::(13-(<-81;+-=-1+(51>2(>@:20147’.3(<2>013->(<-0+(+1:(,1.>:1(2*.*)u .;:2><.*-(,51.31<2.->-.*9-(,57<*?-8-,"3+-(*32))-,-.(:1.;+1;-,+:->1.3@+:(+,1:=1@3;,*+.31(32))-,-.(:-8-:>"2(2>@*.>23-,1=:532))2@+:((*,-1..-1,(<-81;+-=-1+(52.u .;:2><1.31<2.->-.*-(,5755@*0.1,2.;(<-(<,--(,1.>:1(2*.8-,>2*.>*)62512A >1<1.;61.t 2.;"/-4.*+.3-3(<-20.*,(1.@-*)(<-,-1..-1,1.@-*)81;+-=-1+(52.(<-u .;:2><(,1.>:1(2*.*)1<2.->-.*-(,51.3-4.:*,-3>*0->32::>*)81;+-=-1+(5,-1..-1,1.@-77Z d[\g 8l &1<1.;61.t 2.;E u .;:2><(,1.>:1(2*.*)1<2.->-.*-(,5E 81;+-=-1+(57RO W R 重庆邮电学院学报L 社会科学版NM V V P 年第Q 期J *+,.1:*)1<*.;92.;:.28-,>2(5*)2*>(>1.3;-:-@*00+.2@1(2*.>总第U O <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<期。

第12卷第2期学术版从忠实等效看《长干行》庞德英译本的得与失杨巍(重庆文理学院外国语学院,重庆永川402160)摘要:自从问世以来,庞德的《长干行》英译本“The River-Merchant's Wife :A Letter ”在西方大受欢迎,甚至被视为汉诗英译的经典,可同时又被认为严重背离了原诗而饱受批评。

本文拟以忠实等效为标准,从物境、情境、意境和象境四个方面重新进行解读。

关键词:忠实;等效;《长干行》;庞德收稿日期:2015-07-20作者简介:杨巍(1981-)男,汉族,湖北黄冈人,文学硕士,重庆文理学院外国语学院讲师,主要从事英美文学、功能语言学等方向的研究。

项目基金:重庆文理学院校内科研一般项目“英汉互译中功能对等的实现途径及策略研究”(编号:Y2011WY38)的部分成果。

引言作为美国二十世纪初“新诗运动”开风气之先的人物,庞德的翻译策略与其意象派诗学观一脉相承,即抓住写诗时的冲动和节奏感,不过多地追求形式和韵律。

因此,他往往无意于词汇、句法等细节,而是致力于对原作含义的再创造,舍义取神。

以李白诗《长干行》的英译本“The River-Merchant's Wife :A Letter ”为例,尽管它被不少西方评论家奉为经典,先后入选《美国名诗105首》、进入美国大学“美国现代诗歌选读”课程,甚至被誉为20世纪美国“最美的诗”,可更多的时候却是饱受诟病。

有人评价庞德这是“带有压迫性质的、男性家长”的翻译模式(Bassnett ,Susan and Harish Trivedi 1999:16);也有人认为,与其说庞德是在翻译,不如说他是在挪用、改造和创造(廖七一2003),他“想使译文生动和符合英语习惯,其结果弄巧成拙,离原文十万八千里”(张崇鼎1986)。

中国古典诗歌包含着几千年的文化沉淀,且语言凝练、音韵和谐、形象性强。

若要英汉两种语言体系之间做到音、形、义三个层次的对等,传统的“信、达、雅”标准根本行不通。

对乐府诗《长歌行》及其英译文的及物性分析陈思颖;刘树蕙【摘要】目前,乐府诗英译文的分析主要局限在文学批评和文学翻译方面,而从韩礼德的功能语法角度出发进行的研究还不多见.文章试图对乐府佳作《长歌行》及其两种英译文进行及物性分析,探讨译文翻译的得失,并检验功能语言学在诗歌翻译和鉴赏中的可行性.【期刊名称】《渭南师范学院学报》【年(卷),期】2013(028)004【总页数】3页(P44-46)【关键词】及物性;乐府诗;《长歌行》;英译文【作者】陈思颖;刘树蕙【作者单位】长安大学外国语学院,西安710064【正文语种】中文【中图分类】H315乐府作为一种诗作文学体裁,起始于夏商周时期,兴盛于汉魏两晋南北朝,拥有悠久的历史,是中华民族璀璨文化中的一朵奇葩。

它的出现和发展让中国诗歌由简单的四言诗转向了五言诗和七言诗,为格律诗的发展奠定了坚实的基础。

近年来,国内许多学者对乐府诗的英译研究进行了专门探讨。

李正栓教授指出:“要突破目前国内外已有的零星乐府诗英译文本研究几乎都集中在译诗的修辞手法等形式方面这个局限,加强对乐府诗翻译的整体性研究,倡导跨学科研究,加深基础理论研究和前沿理论研究。

”[1]68在跨学科研究方面,尤其是从功能语法的角度出发来分析诗歌英译,黄国文教授已经做了许多非常有益的尝试。

但此类研究多数集中在唐诗和宋词上,对乐府诗译文的研究,目前尚不多见,因而需要更多地进行探讨。

本文将继续这一方面的尝试,运用经验纯理功能的及物性理论,对西汉乐府诗《长歌行》及其两个译本进行对比分析。

一、及物性系统理论简介韩礼德认为语言具有多种功能,其中,语言的纯理功能是功能语法学说的核心。

韩礼德把语言的纯理功能分为三种:概念功能、人际功能、语篇功能。

概念功能主要包括及物性系统、语态系统和归一度系统,其中最重要的是及物性系统。

及物性系统的作用在于“把人们对现实世界和内心世界的经验用若干个过程(Process)表达出来,并指明过程所涉及的参与者(Participant)和环境成分(Circumstantial Element)”[2]21。

从译者的主体性看《长干行》英译本的对比研究摘要:翻译对于传播国学经典具有举足轻重的作用,唐诗作为中国传统文化的代表,在其英译方面仍面临挑战,这源于诗歌翻译是选择的艺术,而选择的过程不可防止会受到译者主体性的影响。

随着翻译研究视野的不断拓宽,译者主体性成为近年来译界研究的热点之一。

本文通过分析庞德和许渊冲对李白《长干行》两种译本的分析,指出在古代经典的英译中,译者的主体性在翻译过程中起到很重要的作用,译者应该强化文化自主意识,充分发挥主体性。

关键词:《长干行》译者主体性庞德许渊冲一、译者的主体性二十世纪七十年代,西方出现翻译研究的文化转向,不仅开阔了翻译研究的新视野,还将翻译主体研究带入了研究者的视线中,译者的文化身份及其主体性问题自然成为其中学者们重要的研究课题。

“译者主体性是指作为翻译主体的译者在尊重翻译对象的前提下,为到达翻译目的而在翻译活动中表现出的主观能动性,其根本特征是翻译主体自觉的文化意识、人文品格和文化、审美创造性”。

它贯穿于翻译活动的全过程[1]。

在翻译过程中,影响译者主体性主要表达在译者自身的意识形态,译者的翻译动机及目的,对原文本的选择,在具体翻译时所采用的翻译策略等。

二、《长干行》及其译本的介绍《长干行》是唐朝诗人李白的家喻户晓的一首乐府诗歌,整首诗歌一共十五行,以第一人称自述的口吻,并以女主人公年龄的变化为时间顺序来记叙,刻画出了一位少妇的爱情和离别故事。

诗中通过一连串具有典型意义的生活片断和心理活动,描写出女主人公的性格和感情的开展过程。

细腻缠绵的描写笔法,配合徐缓和谐的音节和形象化的语言,生动鲜明地表现了少妇对爱情的忠贞不渝,以及对幸福婚姻的热烈追求和向往。

总之,《长干行》塑造了具有美好情操的青年妇女形象,表达了妇女们对于纯真爱情的追求和渴望,艺术上又极完美,具有很高的文学价值,因此引起许多学者的关注,甚至将此诗翻译成英文。

庞德是美国著名诗人,其《长干行》的翻译在西方文学界影响很大,被推选为优秀译文之一,并在西方广泛阅读。

认知诗学视域下诗歌爱情意象隐喻英译研究——以李白《长

干行》多译本为例

李柳湘

【期刊名称】《兰州教育学院学报》

【年(卷),期】2018(034)009

【摘要】本文基于认知诗学范畴下的隐喻理论,以诗歌《长干行》为语料,以概念隐喻认知机制为切入点对《长干行》中表征爱情的意象隐喻进行系统分类及考察,深入对比分析了四大译本,归纳出翻译爱情意象隐喻的四大译策,及其对源语诗歌意境的再现效果.

【总页数】4页(P147-150)

【作者】李柳湘

【作者单位】广西大学外国语学院,广西南宁 530004

【正文语种】中文

【中图分类】H319

【相关文献】

1.中西方意象差异——以庞德译李白《长干行》为例 [J], 王炜

2.诗学视域下李白《长干行》两英译本的对比研究——以庞德、许渊冲译本为例[J], 张巧平

3.唐诗爱情意象俄译策略研究——以А.И.Гитович和С.А.Торопцев《长干行》俄译本为例 [J], 青诗韵

4.认知语言学视域下《诗经•国风》中的植物隐喻英译研究

——以汪榕培版译本为例 [J], 陈钰曦

5.认知隐喻视角下悼亡诗爱情意象英译研究 [J], 杨晶晶;李嘉萱

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。