中科大各专业培养计划

- 格式:pdf

- 大小:157.96 KB

- 文档页数:7

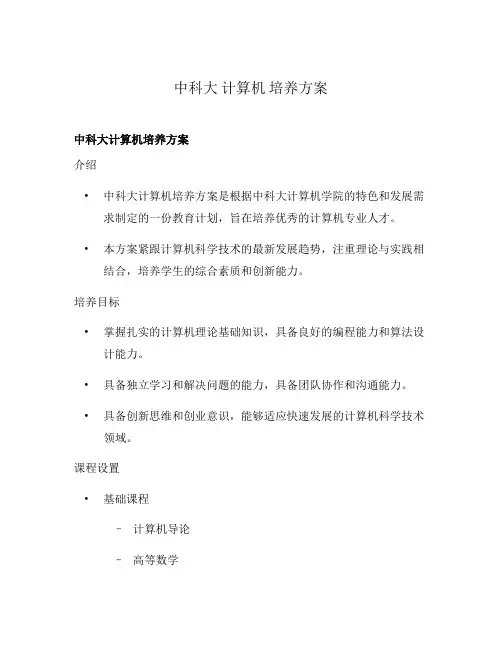

中科大计算机培养方案中科大计算机培养方案介绍•中科大计算机培养方案是根据中科大计算机学院的特色和发展需求制定的一份教育计划,旨在培养优秀的计算机专业人才。

•本方案紧跟计算机科学技术的最新发展趋势,注重理论与实践相结合,培养学生的综合素质和创新能力。

培养目标•掌握扎实的计算机理论基础知识,具备良好的编程能力和算法设计能力。

•具备独立学习和解决问题的能力,具备团队协作和沟通能力。

•具备创新思维和创业意识,能够适应快速发展的计算机科学技术领域。

课程设置•基础课程–计算机导论–高等数学–线性代数–离散数学–数据结构与算法分析–操作系统–计算机网络•专业课程–编程语言与编译器–计算机体系结构–数据库系统与应用–算法设计与分析–人工智能与机器学习–软件工程与项目管理–计算机图形学与图像处理–网络与信息安全•选修课程–分布式系统–多媒体技术–云计算与大数据–嵌入式系统–数据挖掘与知识发现实践训练•学生需要参加实践训练,包括实验课、实习和毕业设计等。

•实验课:通过课程设计和实验,培养学生的动手能力和实际应用能力。

•实习:学生需要进行一定时间的实习,加深对计算机行业的了解,并提升实践能力。

•毕业设计:学生需要完成一项具有一定创新性的项目,展示综合能力和解决实际问题的能力。

考核评价•课程的考核方式多样化,包括考试、实验报告、项目评估等。

•鼓励学生参与科研活动和竞赛,积极争取发表论文和获奖,对学术成果和实践经验进行综合评价。

就业与出路•毕业生可以选择从事计算机软件、硬件、网络、安全等方面的工作。

•毕业生也可选择继续深造,攻读硕士、博士学位,或从事科研工作。

以上是中科大计算机专业的培养方案的简要介绍,具体内容可参考学校相关文件。

培养方案优势•优秀师资:中科大计算机学院拥有一支高水平的师资团队,包括知名教授和行业精英,能够为学生提供专业、深入的指导。

•实践教学:注重实践训练,提供丰富的实验、实习和毕业设计机会,帮助学生将理论知识应用于实际问题解决。

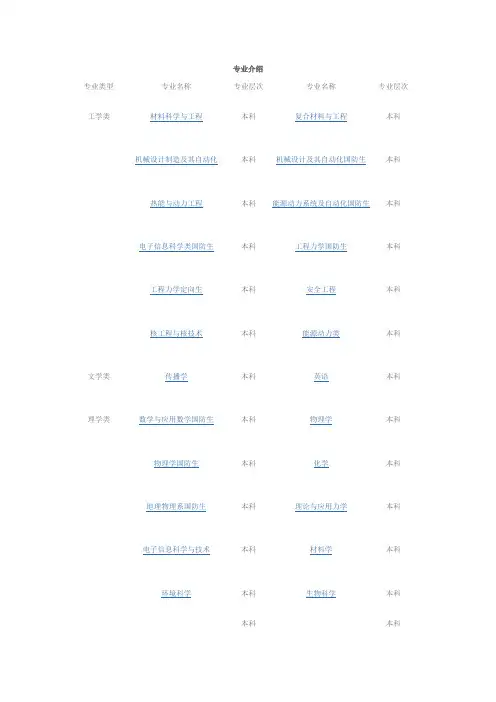

专业介绍

专业类型专业名称专业层次专业名称专业层次工学类材料科学与工程本科复合材料与工程本科机械设计制造及其自动化本科机械设计及其自动化国防生本科热能与动力工程本科能源动力系统及自动化国防生本科电子信息科学类国防生本科工程力学国防生本科工程力学定向生本科安全工程本科

核工程与核技术本科能源动力类本科文学类传播学本科英语本科理学类数学与应用数学国防生本科物理学本科物理学国防生本科化学本科地理物理系国防生本科理论与应用力学本科

电子信息科学与技术本科材料学本科

环境科学本科生物科学本科

本科本科

地球物理学材料化学

地球化学本科理科试验班类本科

数学类本科电子信息科学类本科材料科学类本科物理学类本科

化学类本科生物科学类本科力学基地班本科力学类本科生命科学与技术基地班本科

管理学类管理科学本科管理科学与工程类本科。

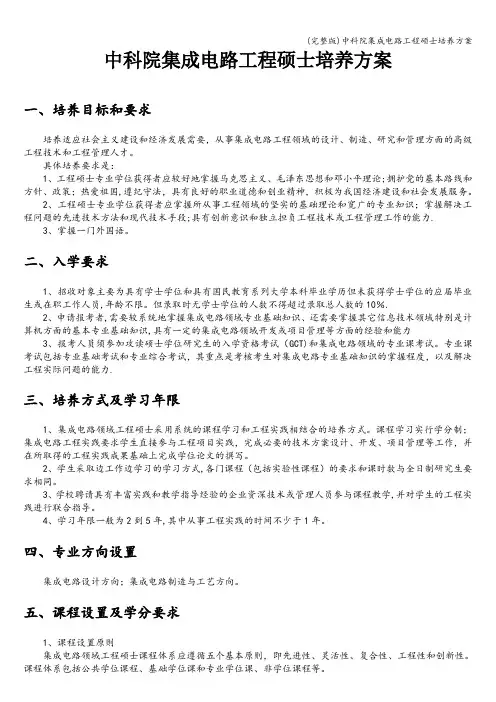

中科院集成电路工程硕士培养方案一、培养目标和要求培养适应社会主义建设和经济发展需要,从事集成电路工程领域的设计、制造、研究和管理方面的高级工程技术和工程管理人才。

具体培养要求是:1、工程硕士专业学位获得者应较好地掌握马克思主义、毛泽东思想和邓小平理论;拥护党的基本路线和方针、政策;热爱祖国,遵纪守法,具有良好的职业道德和创业精神,积极为我国经济建设和社会发展服务。

2、工程硕士专业学位获得者应掌握所从事工程领域的坚实的基础理论和宽广的专业知识;掌握解决工程问题的先进技术方法和现代技术手段;具有创新意识和独立担负工程技术或工程管理工作的能力.3、掌握一门外国语。

二、入学要求1、招收对象主要为具有学士学位和具有国民教育系列大学本科毕业学历但未获得学士学位的应届毕业生或在职工作人员,年龄不限。

但录取时无学士学位的人数不得超过录取总人数的10%.2、申请报考者,需要较系统地掌握集成电路领域专业基础知识、还需要掌握其它信息技术领域特别是计算机方面的基本专业基础知识,具有一定的集成电路领域开发或项目管理等方面的经验和能力3、报考人员须参加攻读硕士学位研究生的入学资格考试(GCT)和集成电路领域的专业课考试。

专业课考试包括专业基础考试和专业综合考试,其重点是考核考生对集成电路专业基础知识的掌握程度,以及解决工程实际问题的能力.三、培养方式及学习年限1、集成电路领域工程硕士采用系统的课程学习和工程实践相结合的培养方式。

课程学习实行学分制;集成电路工程实践要求学生直接参与工程项目实践,完成必要的技术方案设计、开发、项目管理等工作,并在所取得的工程实践成果基础上完成学位论文的撰写。

2、学生采取边工作边学习的学习方式,各门课程(包括实验性课程)的要求和课时数与全日制研究生要求相同。

3、学校聘请具有丰富实践和教学指导经验的企业资深技术或管理人员参与课程教学,并对学生的工程实践进行联合指导。

4、学习年限一般为2到5年,其中从事工程实践的时间不少于1年。

天文学专业一、培养目标培养学生具有坚实的数学和物理基础和天体物理前沿知识,了解天文学最新进展,熟练使用计算机,受到全面的素质教育,具有从事本学科以及相关学科研究的能力。

毕业生将获得理学学士学位,适应到国家天文台、研究所和高等学校,从事科研和教学工作,以及在高科技产业从事科研技术开发工作;可继续攻读本学科及相关学科的硕士、博士学位。

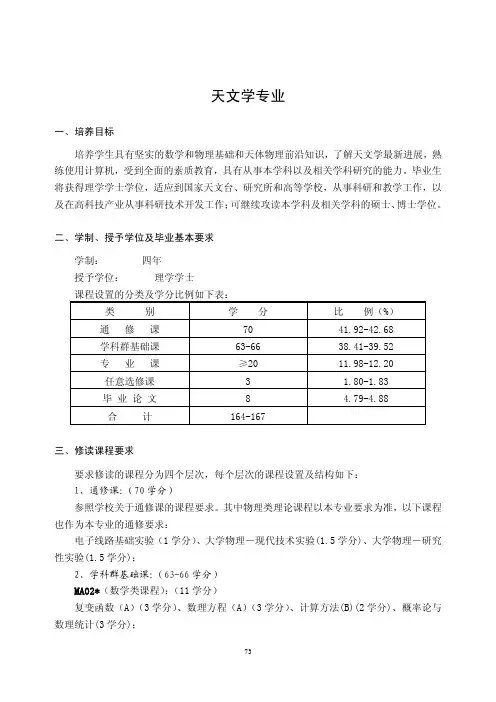

二、学制、授予学位及毕业基本要求学制: 四年授予学位: 理学学士课程设置的分类及学分比例如下表:类 别 学 分 比 例(%)通 修 课 70 41.92-42.68学科群基础课 63-66 38.41-39.52专 业 课 ≥20 11.98-12.20任意选修课 3 1.80-1.83毕 业 论 文 8 4.79-4.88合 计 164-167三、修读课程要求要求修读的课程分为四个层次,每个层次的课程设置及结构如下:1、通修课:(70学分)参照学校关于通修课的课程要求。

其中物理类理论课程以本专业要求为准,以下课程也作为本专业的通修要求:电子线路基础实验(1学分)、大学物理―现代技术实验(1.5学分)、大学物理-研究性实验(1.5学分);2、学科群基础课:(63-66学分)MA02*(数学类课程):(11学分)复变函数(A)(3学分)、数理方程(A)(3学分)、计算方法(B)(2学分)、概率论与数理统计(3学分);ES72*(电子类课程):(7学分)电子技术基础(1)(2学分)、电子技术基础(2)(2学分)、电子技术基础(3)(3学分);PH02*(物理类课程):(45-48学分)物理讲坛(2学分)、力学(甲型)(4学分)、热学(3学分)、电磁学(4学分)、理论力学(4学分)、光学(4学分)、原子物理(4学分)、电动力学(4学分)、量子力学A(6学分)和量子力学B(4学分)(二选一)、计算物理A(核科学类)(3学分)和计算物理B(非核科学类)(3学分)(二选一)、热力学与统计物理(4学分)、固体物理学A(4学分)和固体物理学B(3学分)(二选一)、物理学专业基础实验(2学分);3、专业课:(选≥20学分)PH03*(物理类课程):(11学分)天体物理概论(4学分)、实测天体物理学(3学分)、恒星物理(4学分)。

中国科学院大学机械工程一级学科研究生培养方案第一部分机械工程学科简介(学科历史、现状及学科特色)1953年初,中国科学院机械电机研究所(以下简称“机电所”)筹备处在长春组建。

1954年1月,机电所正式成立,组建了金属材料、机械、自动化和电力四个研究室,开展了机械结构材料、精密铸造、压铸及机械制造工艺的研究。

机电所是中国科学院大学(以下简称“国科大”)机械工程学科的前身。

机电所成立后,为加速科技人才的成长,举办了一系列的研修班和技术讲座,并陆续选派了一批科技人员赴当时的东欧国家、苏联进修学习,同时开展了国内外的技术交流,通过积极进取的科研活动汇聚和造就了一批为新中国科技事业做出重大贡献的科学家,其中代表人物有中国科学院院士张作梅、王立鼎,中国工程院院士丁衡高、姜文汉、潘君骅等。

1960年11月,长春光机所与机电所合并定名为中国科学院长春光学精密机械与物理研究所(以下简称“光机所”)。

上世纪七、八十年代,光机所在精密齿轮、气浮轴承、光栅刻划、机器人机构学、机械强度学等研究领域取得了诸多国内领先的重大科技成果。

如成功研制高精度标准齿轮,精度达到国内一级、德国标准二级,并作为国际计量科学院的标准检具;在我国率先开展“三波谐波传动设计理论研究”,建立了谐波传动设计方法和理论,为我国谐波传动的研制、开发提供了方法和理论依据等。

为适应国家和社会对高层次创新人才培养的需求,充分发挥中国科学院的综合优势,更有利于研究生的健康成长和全面发展,2000年9月中国科学院向国务院提出申请报告:将全院109个研究所(研究生培养单位)的研究生教育,进行体制改革和资源整合,并在中国科技大学研究生院(北京)的基础上,更名组建中国科学院研究生院。

同年12月,经国务院学位委员会、教育部批准,“中国科学院研究生院”正式组建成立。

重新组建的中国科学院研究生院实行“统一招生、统一教育管理、统一学位授予”和“院所结合的领导体制、师资队伍、管理制度、培养体系”,即“三统一、四结合”的方针;完善了在集中教学园区完成为期一年的课程教学,进入研究所跟随导师在科研实践中开展课题研究并完成学位论文的“两段式”培养模式。

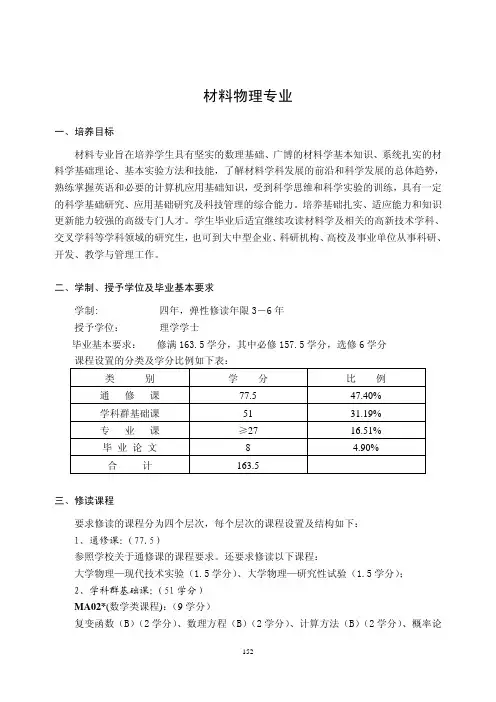

材料物理专业一、培养目标材料专业旨在培养学生具有坚实的数理基础、广博的材料学基本知识、系统扎实的材料学基础理论、基本实验方法和技能,了解材料学科发展的前沿和科学发展的总体趋势,熟练掌握英语和必要的计算机应用基础知识,受到科学思维和科学实验的训练,具有一定的科学基础研究、应用基础研究及科技管理的综合能力。

培养基础扎实、适应能力和知识更新能力较强的高级专门人才。

学生毕业后适宜继续攻读材料学及相关的高新技术学科、交叉学科等学科领域的研究生,也可到大中型企业、科研机构、高校及事业单位从事科研、开发、教学与管理工作。

二、学制、授予学位及毕业基本要求学制: 四年,弹性修读年限3-6年授予学位: 理学学士毕业基本要求: 修满163.5学分,其中必修157.5学分,选修6学分课程设置的分类及学分比例如下表:类 别 学 分 比 例通 修 课 77.5 47.40%学科群基础课 51 31.19%专 业 课 ≥27 16.51%毕 业 论 文 8 4.90%合 计 163.5 三、修读课程要求修读的课程分为四个层次,每个层次的课程设置及结构如下:1、通修课:(77.5)参照学校关于通修课的课程要求。

还要求修读以下课程:大学物理—现代技术实验(1.5学分)、大学物理—研究性试验(1.5学分);2、学科群基础课:(51学分)MA02*(数学类课程):(9学分)复变函数(B)(2学分)、数理方程(B)(2学分)、计算方法(B)(2学分)、概率论152与数理统计(3学分);PH0*(物理类课程):(11学分)量子力学B(4学分)、理论力学与电动力学(4学分)、热力学与统计物理(3学分);CH0*(化学类课程):(22学分)化学原理(A)(4学分)、无机化学(2学分)、分析化学(2学分)、有机化学(B)(4学分)、物理化学基础实验(上)(2学分)、无机化学基础实验(上、下)(4学分)、分析化学基础实验(上)(2学分)、物理化学B(4学分);MS02*(材料类课程):(7学分)材料物理化学(3学分)、高分子科学基础(2学分)、固体化学导论(2学分)3、专业课:(≥27学分)专业必修课:MS03*(材料类课程):(21学分)固体物理(3学分)、固体材料结构基础(3学分)、材料物性(3学分)、材料研究方法(4学分)、材料科学基础实验(3学分)、无机材料制备与工程(3学分)、晶体材料制备原理与技术(2学分);专业选修课:(选≥6学分):MS03*(材料类课程):(10学分)超细粉体制备化学与工程(2学分)、纳米材料导论(2学分)、金属材料导论(2学分)、功能薄膜材料(2学分)、材料电化学引论(2学分);PI0*(仪器与机械类课程):(2学分)机械制图(非机类)(2学分);本专业主干课程:固体物理、固体材料结构基础、材料物性、材料研究方法、材料科学基础实验、无机材料制备与工程、晶体材料制备原理与技术153四、主要课程关系结构图材料物理专业主要课程关系结构图154五、指导性学习计划表材料物理专业四年制指导性学习计划一 年 级秋 春新课号 老课号 课程名称 学时 学分新课号 老课号 课程名称 学时 学分 PS01001 无 形势与政策讲座 1 PS01003 104007 马克思主义基本原理 60 3 PS01002 104006 中国近代史纲要40 2 FL01002 018502 综合英语二级 80 4 PS01004 104008 思想道德修养与法律基础 60 3 PE012** 103B01 基础体育选项 40 1 FL01001 018501 综合英语一级 80 4 PH01001 022153 力学与热学 80 4 PE011** 103A01 基础体育 40 1 PH01701 022162 大学物理-基础实验 60 1.5 CS01001 210505 计算机文化基础 10/20 1 MA01002 001513 多变量微积分 120 6 CS01002 210502 C语言程序设计 40/30 2.5MA01003 001514 线性代数 80 4 MA01001 001512 单变量微积分 120 6 CH22002 019162 无机化学 40 2 CH22001 019161 化学原理(A) 80 4 CH22003 019123 分析化学 40 2 CH22701 019147 无机化学基础实验(上) 80 2 CH22702 019148 无机化学基础实验(下) 80 2文化素质类课程小 计 ( 11 )门课 27.5 小 计 ( 10+1* )门课 28二 年 级秋 春新课号 老课号 课程名称 学时 学分新课号 老课号 课程名称 学时 学分 无 军事理论 1 PH01003 022155 光学与原子物理 80 4 PS01005 104009 重要思想概论 80/80 6 PE013** 103D01 体育选项(2) 40 1 FL01003 018503 综合英语三级 80 4 MA02504 017080 概率论与数理统计 60 3 PH01002 022154 电磁学 80 4 IN01001 210508 ★电子线路基础 80 4155秋 春新课号 老课号 课程名称 学时 学分新课号 老课号 课程名称 学时 学分 Ph01702 022163 大学物理-综合实验 60 1.5PH02701 022164 大学物理-现代技术实验 60 1.5 PE013** 103C01 体育选项(1) 40 1 MA02503 001511 计算方法(B) 40 2 CH22010019047 有机化学(B) 80 4 CH12003 003056 物理化学B 80 4 CH22703019149 分析化学基础实验(上) 80 2 AY03314 022058 理论力学与电动力学 80 4 MA025******** 复变函数(B) 40 2 文化素质类MA02507 001549 数理方程(B) 40 2CS01003 210503 ★数据结构与数据库 60/28 3.5文化素质类课程小 计 ( 10+2* )门课 ≥23 小 计 ( 9+2* )门课 ≥22三 年 级秋 春新课号 老课号 课程名称 学时 学分新课号 老课号 课程名称 学时 学分 CS01005 210506 ★微机原理与接口 60/30 3.5CH12701 003142 物理化学基础实验(上) 80 2 PH02702 022165 大学物理-研究性实验 60 1.5MS13002 014014 固体物理 60 3 PH02104 022059 量子力学B 80 4 MS13003 014143 材料研究方法 80 4 MS12001 014057 材料物理化学 60 3 MS13004 014137 无机材料制备与工程 60 3 MS13001 014007 固体材料结构基础 60 3 MS13005 014136 晶体材料制备原理与技术 40 2 MS12002 014142 高分子科学基础 40 2 MS13101 014131 ★纳米材料导论 40 2 IN01700 210509 ★电子线路基础实验 54 1 MS13102 014134 ★功能薄膜材料 40 2 AY03315 022061 热力学与统计物理 60 3 MS13103 014144 ★材料电化学引论 40 2 文化素质类课程 文化素质类课程 小 计 ( 7+2* )门课≥19.5 小 计 ( 5+4* )门课 ≥14156秋 春新课号 老课号 课程名称 学时 学分新课号 老课号 课程名称 学时 学分 MS12003 014135 固体化学导论 40 2 毕业论文 8 PI02004 009004 ★机械制图(非机类) 40 2MS13006 014127 材料物性 60 3MS13701 014066 材料科学基础实验 120 3MS13105 014133 ★金属材料导论 40 2MS13104 014058 ★超细粉体制备化学与工程 40 2小 计 ( 3+2* )门课 ≥8 小 计 ( )门课 8注:1.★代表专业基础选修课2.材料物理专业至少选修6学分157。

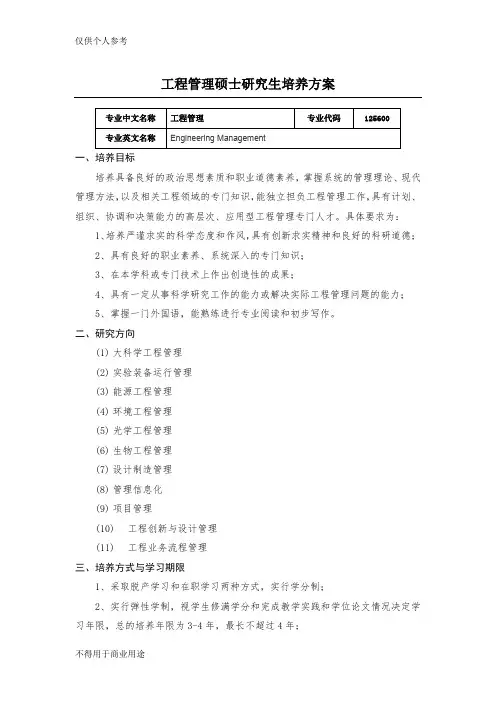

工程管理硕士研究生培养方案一、培养目标培养具备良好的政治思想素质和职业道德素养,掌握系统的管理理论、现代管理方法,以及相关工程领域的专门知识,能独立担负工程管理工作,具有计划、组织、协调和决策能力的高层次、应用型工程管理专门人才。

具体要求为:1、培养严谨求实的科学态度和作风,具有创新求实精神和良好的科研道德;2、具有良好的职业素养、系统深入的专门知识;3、在本学科或专门技术上作出创造性的成果;4、具有一定从事科学研究工作的能力或解决实际工程管理问题的能力;5、掌握一门外国语,能熟练进行专业阅读和初步写作。

二、研究方向(1)大科学工程管理(2)实验装备运行管理(3)能源工程管理(4)环境工程管理(5)光学工程管理(6)生物工程管理(7)设计制造管理(8)管理信息化(9)项目管理(10)工程创新与设计管理(11)工程业务流程管理三、培养方式与学习期限1、采取脱产学习和在职学习两种方式,实行学分制;2、实行弹性学制,视学生修满学分和完成教学实践和学位论文情况决定学习年限,总的培养年限为3-4年,最长不超过4年;3、采用2阶段模式,第一阶段是课程学习阶段,第二阶段为实习实践教学阶段(含实验操作和论文工作等环节)。

课程学习阶段修业年限为1~2年,实践教学时间不少于1 年。

四、学分要求总学分不少于32个学分,其中公共必修课9学分,核心课程不少于10学分,选修课程不少于8学分,必修环节5学分。

五、课程设置六、必修环节必修环节以考查为主,包括开题报告1学分、中期考核2学分和学术报告2学分。

必修环节的总学分为5学分。

(一)开题报告(1学分)工程管理专业硕士研究生在经过广泛调研、系统阅读相关文献资料、了解拟研究方向国内外最新发展动态的基础上,提出学位论文选题。

所选研究课题应对学科发展、经济建设和社会进步有重要科学意义与应用价值。

研究生应针对选题意义、前人相关研究成果、研究思路与主要研究内容、研究基础与条件、拟采取的研究方案与可行性、论文工作时间安排等方面撰写《研究生学位论文开题报告》,经导师同意后,进行开题报告,广泛听取相关领域专家意见,经导师和指导小组严格把关,填写《研究生学位论文开题报告评审表》。

信息科学技术学院二、院系、专业、方向设置三、学制、授予学位及毕业要求学制:标准学制4年,弹性学习年限3—6年。

授予学位:工学学士。

毕业要求:总学分修满160学分,并通过毕业论文答辩。

各专业课程设置分类及学分比例表:电子信息工程(通信工程)专业131自动化专业电子科学与技术专业信息安全专业四、院长签字:132五、修读课程要求:1、学院通修课程设置:66学分*注:《重要思想概论实践》从1年级开始至2年级夏期结束时结课,鼓励学生通过参加各类社会实践,理论联系实际完成学习。

1332、学院统一学科群基础课程设置:35学分电子信息工程(通信工程)专业附加学科群基础课程设置:12学分自动化专业附加学科群基础课程设置:16.5学分134电子科学与技术专业附加学科群基础课程设置:16学分信息安全专业附加学科群基础课程设置:16.5学分3、专业核心课程设置:16-17.5学分1354、专业方向课程设置:电子信息工程(通信工程)专业各方向选修:11学分自动化专业各方向选修:≤8.5学分136电子科学与技术专业各方向选修:≤7.5信息安全专业各方向选修:≤7学分5、自由选修课程:选修≥8.5学分通过修读全校各院系本科和研究生课程,满足培养计划要求学分,达到毕业要求。

信息安全专业建议选修以下课程:量子力学、数字信号处理、现代通信原理、计算机组成原理、软件工程、汇编语言。

137六、主要课程关系结构图:电子信息工程专业、通信工程专业主要课程关系结构图1年级秋季学期1年级春季学期2年级秋季学期2年级春季学期3年级秋季学期3年级春季学期4年级秋季学期138自动化专业主要课程关系结构图139电子科学与技术主要课程关系结构图140注:综合素质类课程4学分,含2学分人文素质课程和2学分科学素养课程,建议学生在第3学年以前选修。

141电子信息工程(通信工程)专业第三、四年指导性学习计划142143自动化专业第三、四年指导性学习计划144145电子科学与技术专业第三、四年指导性学习计划146计算机与信息科技英才班(信息)/EE试点班培养计划一、培养目标“计算机与信息科技英才班(信息)/EE试点班”(以下简称“信息英才班”)的建设充分利用信息学院丰富的海内外师资和科研资源,通过针对有潜力的未来高层次人才精心设计的课程,以及导师制的个性化培养方案,达到充分发掘学生潜力,使其具备扎实的基础知识和出色的人文与科技素养,拥有前沿的科学理念和知识结构,形成与世界顶级名校接轨的国际化视野,为学生未来进一步从事具有国际顶级水平的科学研究和技术工作铺好坚实的道路。

研究生培养方案控制科学与工程(学科代码:0811)一、培养目标本学科培养德、智、体全面发展,能够适应我国经济、技术、教育发展需要,从事控制科学与工程领域的研究、开发、教学、管理的高层次人才。

硕士学位获得者应掌握本学科坚实的基础理论和系统的专门知识,较为熟练地掌握一门外国语,具有从事科学研究工作或较强的实际工作的能力;博士学位获得者应掌握本学科坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识,掌握科学研究的基本技能和方法,了解所从事研究方向的国内外发展动态,至少熟练掌握一门外国语,具有独立从事科学研究和独立担负专门技术工作的能力,在科学或专门技术上能做出创造性的成果。

二、研究方向控制科学与工程一级学科设有:控制理论与控制工程(081101),检测技术与自动化装置(081102),系统工程(081103),模式识别与智能系统(081104),导航、制导与控制(081105),网络传播系统与控制(081120),信息获取与控制(081121)共七个二级学科,主要研究方向包括:1. 系统建模与仿真2. 复杂系统及其控制3. 过程控制与优化4. 振动控制与运动控制5. 离散事件动态系统6. 网络传播系统与控制7. 故障诊断 8. 飞行器的制导与控制9. 智能机器人 10. 视听觉信息处理与模式识别11. 机器学习 12. 人工智能13. 智能交通系统 14. 敏感材料、敏感机理及其建模15. 信号检测与处理 16. 多传感器信息融合17. 网络新媒体服务系统三、学制及学分1.硕士培养模式。

通过硕士研究生招生统考或免试推荐等形式,取得我校硕士研究生资格者,学制3年。

研究生在申请硕士学位时,取得的总学分不低于35分(含开题报告2学分)。

2.硕博一体化培养模式。

在读硕士研究生入学2~3年后,完成硕士阶段基本学习任务,通过博士生资格考核,可以取得博士生资格,其中博士阶段学制为3~4年。

研究生在申请博士学位时,取得的总学分不低于45分(含博士论文开题报告2学分、学术会议2学分)。

信息安全专业一、培养目标培养学生成为适应我国经济建设实际需要,德、智、体全面发展,具有宽厚、扎实的数理基础和电子技术、通信技术、计算机技术基础,掌握信息安全的基本理论、基本知识、基本技能及综合应用方法,具有较强的信息安全系统分析与设计、安全防护、安全策略制订、操作管理、综合集成、工程设计和技术开发能力,了解信息安全的新发展,熟练掌握英语,能够顺利地阅读本专业的英文文献,受到严格的科学思维训练和全面的素质教育的专门人才。

毕业生适宜到科研和教育部门从事科学研究和教学工作,也可以到企事业、技术和管理部门从事应用开发工作,可继续攻读本学科及相关学科的硕士学位。

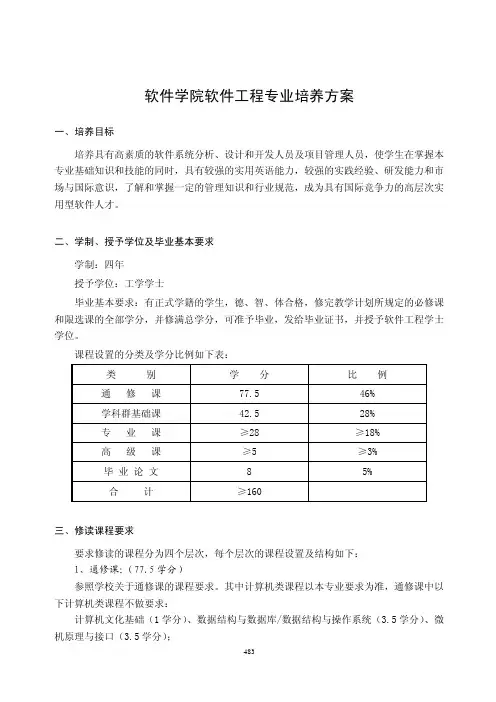

二、学制、授予学位及毕业基本要求学制4年。

实行学分制,学生按专业教学计划修满160学分,通过毕业论文答辩,并且符合学校有关本科学位授予规定者,授予工学学士学位。

课程设置的分类及学分比例如下表:类 别 学 分 比 例通 修 课 76 47.5%学科群基础课 34 21.25%专 业 课 42 26.25%毕 业 论 文 8 5.00%合 计 160三、修读课程要求修读的课程分为四个层次,每个层次的课程设置及结构如下:1、通修课:(76学分)参照学校关于通修课的课程要求。

其中计算机类课程和电子类课程以本专业要求为准;并要求修读以下物理类课程:力学与热学(4学分)、电磁学(4学分)、光学与原子物理(4学分)、大学物理-基础实验(1.5学分)、大学物理-综合实验(1.5学分)、大学物理-现代技术实验(1.5学分);2、学科群基础课:(34学分)MA02*(数学类课程):(8学分)387复变函数(A)(3学分)、概率论与数理统计(3学分)、随机过程(2学分);ES02*(电子类课程):(11.5学分)电路基本理论(3学分)、电路基本理论实验(0.5学分)、线性电子线路(A)(4学分)、线性电子线路实验(0.5学分)、数字逻辑电路(3学分)、数字逻辑电路实验(0.5学分);CS02*(计算机类课程):(12.5学分)数据结构及其算法(4学分)、微机原理与系统(A)(5学分)、计算机网络(3.5学分);IN*(信息类课程):(2学分)信息论基础(2学分);3、专业课:(43学分)专业必修课程:(33.5学分)IN*(信息类课程):(7.5学分)信号与系统(4学分)、操作系统(3.5学分);CS*(计算机类课程):(7学分)算法基础(3.5学分)、编译原理和技术(3.5学分);MA*(数学类课程):(3学分)计算数论(3学分);IS53*(信息安全类课程):(16学分)离散数学I(3学分)、离散数学II(3学分)、信息安全综合设计与实践(1学分)、密码学导论(3学分)、计算机安全(3学分)、网络安全协议(3学分);专业选修课程:(选≥8.5学分,共37.5学分)PI02*(机械类课程):(2学分)机械制图(非机类)(2学分);CS*(计算机类课程):(14.5学分)代数结构(3学分)、数据库基础(2.5学分)、软件工程(2.5学分)、面向对象程序设计语言(2.5学分)、计算机组成原理(3)、计算机组成原理实验(1);CN*(控制类课程):(2.5学分)模式识别导论(2.5学分);IN*(信息类课程):(14.5学分)数字信号处理(3学分)、现代通信原理(3.5学分)、数字图象处理导论(3学分)、无线通信原理及应用(3学分)、多媒体技术(2.5学分);IS531*(信息安全类课程):(4学分)信息安全法律基础(2学分)、数据库安全(2学分);本专业主干课程:计算数论、离散数学、算法基础、密码学导论、操作系统、编译原理和技术、信息安全综合设计与实践、计算机安全、网络安全协议。

工程科学学院一、学院概况工程科学学院由力学和机械工程系、精密机械与精密仪器系、热科学和能源工程系、安全科学与工程系和中国科学院材料力学行为和设计重点实验室组成,前身是钱学森先生于1958年创建并担任首届系主任的近代力学系,现任院长崔尔杰院士。

工程科学(Engineering Science)属于应用科学层次,是自然科学和工程技术之间的桥梁。

现代科学技术的进步,给工程科学的发展注入了新的活力,也向工程科学提出了更高的挑战。

学院摒弃传统“工科型”的办学模式,坚持科学与技术相结合、理论与实践相结合、强化学科交叉等办学思想,将现代工程科学的知识建立在数学、物理、力学、材料、热物理、电子与计算机、控制、机械等基本理论之上,同时加强学生现代新型工程技能的训练。

学院一方面强化学生基础理论的学习,另一方面建立了包括力学基础、机械及测控基础、热科学基础、材料力学、电工基础及CAI(计算机辅助)等实验室的工程科学教学实验中心,还建立了旨在加强先进实验能力培养的专业实验室,同时建设了大学生实践创新基地,使培养的学生既具有良好的分析问题、解决问题的理论基础,又掌握了先进的工程思想和工程手段,逐步形成了我校工程科学学院鲜明的办学特色。

每年学院有70%以上的本科毕业生进入国内外著名大学、研究机构深造,直接参加工作的毕业生就业面广,既能从事工程技术研发与应用,又能从事与工程有关的科学理论研究,深受用人单位的欢迎。

学院与美国、日本、英国、德国、西班牙、澳大利亚等国家及香港和台湾地区的学术机构均建立了长期的合作研究和人才交流关系,科研实力雄厚。

学院充分利用多年形成的研究基础,发挥具有的学科群优势,已承担国家自然科学基金190多项,国家863、973等高科技项目60余项,国家教育部博士点专项基金近30余项,其它各类科研项目310多项。

1990年以来,学院先后获得6项国家级科研成果奖,48项中科院及省部委级科研成果奖。

学院师资阵容强大,现有两院院士3人、博士生导师50人,教授65人。