2015中国科大第二届交叉科学与应用论坛

- 格式:doc

- 大小:49.50 KB

- 文档页数:2

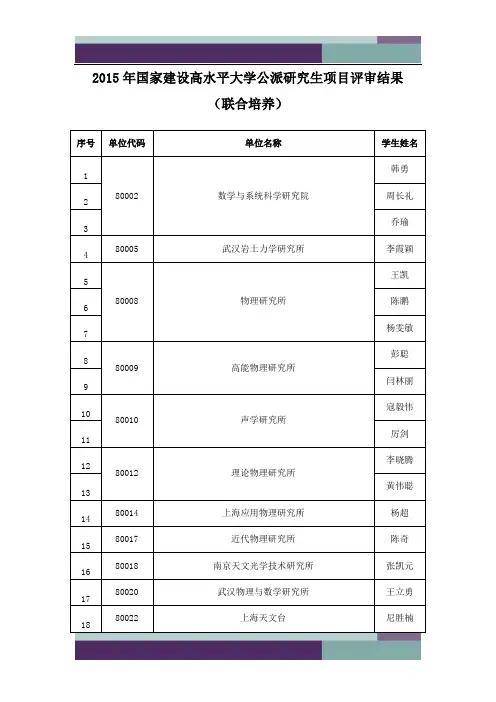

2015年国家建设高水平大学公派研究生项目评审结果

(联合培养)

倚窗远眺,目光目光尽处必有一座山,那影影绰绰的黛绿色的影,是春天的颜色。

周遭流岚升腾,没露出那真实的面孔。

面对那流转的薄雾,我会幻想,那里有一个世外桃源。

在天阶夜色凉如水的夏夜,我会静静地,静静地,等待一场流星雨的来临…

许下一个愿望,不乞求去实现,至少,曾经,有那么一刻,我那还未枯萎的,青春的,诗意的心,在我最美的年华里,同星空做了一次灵魂的交流…

秋日里,阳光并不刺眼,天空是一碧如洗的蓝,点缀着飘逸的流云。

偶尔,一片飞舞的落叶,会飘到我的窗前。

斑驳的印迹里,携刻着深秋的颜色。

在一个落雪的晨,这纷纷扬扬的雪,飘落着一如千年前的洁白。

窗外,是未被污染的银白色世界。

我会去迎接,这人间的圣洁。

在这流转的岁月里,有着流转的四季,还有一颗流转的心,亘古不变的心。

我国研究型大学的学科交叉建设探析——以中国科学技术大学为例作者:程妍裴旭来源:《研究生教育研究》 2013年第4期程妍1 裴旭2(1.安徽大学马克思主义研究院,安徽合肥230052;2.中国科学技术大学研究生院,安徽合肥230026)作者简介:程妍(1975—),女,安徽六安人,安徽大学马克思主义研究院讲师,博士.裴旭(1969—),男,安徽长丰人,中国科学技术大学研究生院综合信息办公室主任,副研究员.基金项目:本文系安徽省教育厅人文社会科学一般项目(编号:SK2012B050)、安徽大学文科青年基金项目“研究型大学建设——跨学科研究的视角”(编号:02303304)和安徽大学博士科研启动经费项目(编号:33190015)的阶段性成果.摘要:在阐明学科交叉内涵的基础上,以中国科学技术大学为例,剖析该校学科交叉的特色,并详细分析火灾科学这一典型的交叉学科的成长过程,以期为研究型大学的新兴学科培育及学科建设提供有益的借鉴。

关键词:学科;学科交叉;学科建设;研究型大学中图分类号: G640文献标识码: A现代科学的发展趋势是高度分化基础上的综合,当代科学技术越来越呈现出多学科相互交叉渗透以及系统化、整体化的发展态势,学科交叉在推动传统学科发展的同时,已经成为提高科研原创力的重要途径。

作为科学研究的前沿阵地,研究型大学是影响科学技术发展的重要力量,学科是大学的基本构建单元,学科建设是研究型大学的核心和根本,学科交叉是学科建设的重要内容。

促进学科交叉对于培育新兴学科、完善学科结构、提升研究型大学的科研原创力具有重要意义。

本文以中国科学技术大学为例,剖析该校学科交叉的特色、成果、阻碍,这对于寻找新的学科生长点,提升学科建设水平具有重要的参考意义。

一、学科交叉概述所谓学科,是指按照学术的性质而分成的科学门类,如自然科学中的物理学,社会科学中的语言学等。

托马斯·库思从科学整体性的视角,把有无范式——即从事同一个特殊领域的研究学者们所持有的共同的信念、传统、理论和方法,作为—门学科的形成标准。

第二十一届全国中药和天然药物学术会议流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!第二十一届全国中药和天然药物学术会议:聚焦高质量发展与国际交流2023年11月25日至26日,第二十一届全国中药和天然药物学术会议在广州这座繁华的南国都市盛大召开,同期还举办了第十二届中日韩生药学国际学术研讨会。

理论研究机制创新、数据驱动与全球治理——新时代中国特色新型智库建设进展*魏弋,丁怡,毛一涵,李刚*本文系国家社科基金重大项目“循证社会科学的理论体系、国际经验与中国路径研究”(项目编号:19ZDA142)研究成果。

摘要遵循《国家“十四五”时期哲学社会科学发展规划》《“十四五”文化发展规划》关于中国特色新型智库建设部署,文章聚焦“2022新型智库治理论坛”86位专家关于智库建设新征程、高校智库与自主知识体系建设、智库优秀成果案例分享、数据驱动型智库研究与数据库建设、智库机制变革、智库国际化与评价创新等主题报告,从中国特色新型智库的机制创新、数据驱动、全球治理、高校智库建设等方面呈现新时代新型智库高质量发展进展,为智库建设的中国式现代化提供参考。

关键词智库建设数据驱动建设机制全球治理高校智库引用本文格式魏弋,丁怡,毛一涵,等.机制创新、数据驱动与全球治理——新时代中国特色新型智库建设进展[J].图书馆论坛,2023,43(10):40-46.Institutional Innovation ,Data-Driven and Global Governance ——Progress in Developing New Think Tanks with Chinese Characteristics in the New EraWEI Yi ,DING Yi ,MAO Yihan &LI GangAbstractFollowing the deployment of developing new think tanks with Chinese characteristics mentioned in theNational Plan for the Development of Philosophy and Social Sciences during the 14th Five-Year Plan Period and the Cultural Development Plan for the 14th Five-Year Plan Period ,this article analyzes the reports of 86experts who attended the “2022New Think Tank Governance Forum ”,focusing on the topics such as the new journey of think tank development ,building college think tanks and autonomous knowledge system ,sharing of think tank achievements and outstanding cases ,studies of data-driven think tank ,database development ,changes in think tank mechanisms ,think tank internationalization and evaluation innovation.It presents the progress of high-quality development of new think tanks with Chinese characteristics in the new era from the aspects of institutional innovation ,data-driven ,global governance and college think tank building ,which provides reference for thedevelopment of modern Chinese-style think tanks.Keywords think tank development ;data-driven ;development mechanism ;global governance ;college thinktanks理论研究0引言《国家“十四五”时期哲学社会科学发展规划》提出着力打造一批具有重要决策影响力、社会影响力、国际影响力的新型智库[1]。

中国科学院大学前身是中国科学院研究生院,成立于1978年,是经党中央国务院批准创办的第一所研究生院,培养了新中国第一个理学博士、第一个工学博士、第一个女博士、第一个双学位博士。

2012年6月,教育部批准中国科学院研究生院更名为中国科学院大学。

2014年,国科大开始招收本科生,形成了覆盖本、硕、博三个层次的高等教育体系。

截至2017年12月,国科大有专任教师3000余名,其中两院院士153人,国家杰出青年科学基金获得者460人;各研究生培养单位有在岗研究生指导教师10170名,其中两院院士238人,博士生导师6000余名。

截至2017年12月,国科大有在学本科生1447名;在学研究生4.7万名,其中博士生占52%,博士生数量位居全国第一,理学博士生占全国三分之一;在学外国留学生1571人,来自91个国家,其中外国博士生1011人,外国博士生数量位居全国高校第一。

院校巡礼 Institutions Parade国科大以“科教融合、育人为本、协同创新、服务国家”为办学理念,与中国科学院直属研究机构(包括所、院、台、中心等,以下简称“培养单位”)在管理体制、师资队伍、培养体系、科研工作等方面高度融合。

学校由京内四个校区(玉泉路、中关村、奥运村、雁栖湖)、京外五个教育基地(上海、武汉、广州、成都、兰州)和分布在全国的116个培养单位组成。

近年来,国科大不断深化科教融合体制机制改革和组织建设,与各培养单位“共建、共治、共享、共赢”。

截至2017年,除7个校部学院(系)外,还依托京内外高水平培养单位,相继成立了38个科教融合学院,其中京内23个,京外15个。

国科大是中国科学院“率先建成国家创新人才高地”任务的重要承担者,是完成“出成果、出人才、出思想”战略使命的重要依托。

学校的核心使命是利用科教融合平台,遴选中国科学院最优质教育教学资源,提供给研究生和本科生,培养造就德才兼备的科技创新创业人才,为国家的创新驱动发展服务,为人类的文明进步做出贡献。

开放科学(资源服务)标识码(OSID )——中国科学院学部开展学科发展战略研究的实践与启示■ 李雪 魏秀 高洁雯 赵剑峰中国科学院学部工作局 北京 100190作者简介:李雪,中国科学院学部工作局副研究员,E-mail:**************.cn ;魏秀,中国科学院学部工作局副研究员;高洁雯,中国科学院学部工作局业务主管;赵剑峰,通信作者,中国科学院学部工作局数理化学办公室副主任,E-mail :***************.cn 。

摘要:[目的/意义]组织开展学科发展战略研究是促进科学技术健康发展的有效手段,是占领未来科技制高点的重要举措,是建设创新型国家的一项重要的基础性工作。

[方法/过程]本文以中国科学院学部学科发展战略研究工作为案例,梳理了学部开展学科发展战略研究的历史沿革及重要举措。

[结果/结论]本文提出了学科发展战略研究工作的发展方向,为我国开展学科发展战略研究提供新的思路。

关键词:中国科学院学部 学科发展战略研究 历史沿革 发展方向分类号:G251DOI: 10.19318/ki.issn.2096-1634.2022.03.111 引言学科是科学知识和科学活动的基本单元,其发展和演化是知识创新的突破口,是推动知识创新乃至科技进步的重要基石。

学科作为知识体系结构分类和分化的重要标识,既在知识创造中发挥基础性作用,也在知识传承中发挥主体性作用[1]。

研判学科发展的大势、前瞻学科发展的方向、谋划学科发展的布局,对在新一轮科技革命中提升自主创新能力和建设创新型国家具有重要意义。

近年来,开展学科发展战略研究已逐渐成为世界各国主要提高自主创新和实现跨越发展的一项重要基础性工作。

不断制定学科发展的战略,可为把握科技前沿、抢占新一轮增长制高点提供重要支撑。

例如,德国物理学会出版的《物理学研究:课题、意义和前景》中[2],研判了物理学发现的前沿和重点;美国国家科学院出版的《无尽的前沿:科学的下一个75年》(The EndlessFrontier: The Next 75 Years in Science )中,指出未来将有更多的来自生命科学、物理科学、信息科学和工程科学等其他领域的知识和工具在融合科学中发展;美国克雷(Clay )数学研究所提出了7个“千禧年大奖问题”[2],引发对数学领域7个重要难题的关注,这与1900年德国数学家大卫·希尔伯特(David Hilbert )在巴黎提出的23个数学问题形成呼应;日本文部科学省发布了《2020科学技术白皮书》(《令和2年版科学技術白書》)。

杨辰毓妍,范少萍,蔡 荣,等.医学领域学科交叉性和论文影响力关系及其测度模型构建[J].中华医学图书情报杂志,2020,29(11):24-30. DOI:10.3969/j.issn.1671-3982.2020.11.004㊃情报研究与方法㊃医学领域学科交叉性和论文影响力关系及其测度模型构建杨辰毓妍1,范少萍2,蔡 荣1,安新颖2[摘要]提出了测度医学领域学科交叉性和论文影响力因果关系的模型框架,梳理㊁整合了学科交叉性和论文影响力相关研究文献,从理论和实证两方面对医学领域学科交叉性和论文影响力指标进行探索,构建指标体系,同时探索因果推断方法在情报学领域的应用㊂分析面向单篇论文及面向各医学学科时,学科交叉性和论文影响力是否存在关系并对该关系进行测度㊂使用专家咨询等方法对结果进行再评价,可为后续相关研究提供一些方法学方面的参考㊂[关键词]学科交叉性;论文影响力;因果推断[中图分类号]R-05;G250.2 [文献标志码]A [文章编号]1671-3982(2020)11-0024-07Relationship between interdisciplinarity and impact of papers in medical field and establishment of its measurement modelYANG Chen-yuyan1,FAN Shao-ping2,CAI Rong1,AN Xin-ying2(1.Institute of Medical Information,Beijing Union College/Chinese Academy of Medical Sciences,Beijing 100020,China;2.Institute of Medical Information,Chinese Academy of Medical Sciences,Beijing100020,China) Corresponding author:AN Xin-ying[Abstract]The model framework was proposed for measuring the relationship between interdisciplinarity and im⁃pact of papers in medical field.The papers on interdisciplinarity and impact of papers in medical field were summa⁃rized and integrated.The index system for interdisciplinarity and impact of papers in medical field was established by studying their indexes in theories and empiricisms.The application of causality inferring methods in information science was studied.Whether the interdisciplinarity was related with the impact of papers was studied in a single paper and in different medical subjects.Reevaluation of the results using expert referral method can provide refe rence for certain methodologies in future studies.[Key words]Interdisciplinarity;Impact of papers;Causality inference[基金项目]中央级基本科研业务费项目 临床医学高层次人才科研能力评价研究”(2018TX63002);中国医学科学院医学与健康科技创新工程 中国医学科学院医学科技创新体系评价研究”(2020-I2M-2-012)[作者单位]1.北京协和医学院/中国医学科学院医学信息研究所,北京 100020;2.中国医学科学院医学信息研究所,北京 100020[作者简介]杨辰毓妍(1995-),女,陕西汉中人,在读硕士研究生,研究方向为医学信息计量评价㊂[通讯作者]安新颖(1978-),女,黑龙江大庆人,博士,研究员,研究方向为医学信息分析评价,发表论文40余篇㊂E-mail:an.xinying@ 伴随人类的知识总量飞速增长,汇聚融合多领域知识成为全世界新一轮科技革命和产业变革的突出特点㊂在解决自然科学㊁社会科学等领域的各种问题时越来越需要综合学习㊁运用多领域知识,同时对科研人员进行领域内多方向探索和跨领域学习提出挑战㊂2015年,在第二届全球重大挑战论坛上,李克强总理表示,当前全球面临资源短缺㊁环境污染㊁气候异常㊁灾害疫情频发等诸多严峻挑战,需要多领域㊁多学科协同配合[1]㊂2018年,国家自然科学基金委在原有学科体系之上,增设了 人工智能”和 交叉学科中的信息科学”两个学科类目㊂情报学界开展了许多关于跨学科知识交流对学术产出影响的研究,但对学科交叉是否会影响知识发展有不同的观点㊂一种观点认为学科交叉对知识发展有积极的作用㊂如有学者使用因子分析方法研究学科交叉程度和论文引用情况之间的关系时发现,随着涉及学科种类的增多,引文数量也会同时增加,长期看,学科交叉程度的多样性和差异性使文献引用频次升高,但是短期内这种提升并不明显[2];有学者分析了不同领域学科交叉对学术产出造成的影响,指出融合了多种领域知识的论文影响力高于只涉及单一学科知识论文[3];有学者针对图书情报学界开展了学科交叉程度和学术文献影响力的关系测度,认为学科交叉有利于学术影响力的提高,也促进了学科主题的发展[4]㊂另一种观点认为学科交叉对科学研究产生了负面影响㊂如有学者研究基金申请书涉及跨学科知识的程度对能否成功申请造成的影响的结果表明,项目跨领域程度越高,成功获得资助的可能性反而降低[5];还有学者研究发现学科交叉项目很难申请到高校或研究机构的基金资助[6]㊂目前大多数研究只探讨了学科交叉性和论文影响力之间的关联度,很多研究结果表明受资助情况㊁所发表期刊的影响因子㊁国际合作等因素都会对学术影响力造成影响㊂如果不考虑这些因素,数据间内生关系会对学科交叉性和论文影响力之间的关联测度造成影响,导致结果出现偏差㊂本文基于学科交叉性和论文影响力的相关概念和研究现状,正确比较优选学科交叉性和论文影响力指标,从单篇论文㊁学科等不同层面构建学科交叉性和论文影响力关系测度的模型,以期对医学学科的跨领域发展提供一些参考㊂1 学科交叉性、论文影响力和因果推断方法相关研究1.1 学科交叉性相关研究现代科学的学科分类体系极为复杂㊂如何把握学科交叉的整体动向,探索学科交叉现象的一般规律和分析方法,是学界目前面对的重要问题之一[7]㊂一些学者把学科交叉相关研究解构为研究对象㊁分析方法和测度指标3个维度,分别进行了探索[8]㊂有学者分析诺贝尔自然科学类奖获奖研究的学科交叉性时发现,41%的诺贝尔奖获得者的研究领域属于交叉学科领域[9]㊂匈牙利学者通过研究诺贝尔获奖成果的知识空间,提出应该改变原有的诺贝尔奖评奖体系,以更好地适应当今大规模学科交叉发展的现状[10]㊂当前学科交叉领域研究选取的主流研究对象还是某学科整体领域,研究者使用多种研究方法探索特定学科领域的学科交叉现象的特征和演化,如使用科学地图探索科学领域中最具有跨学科特性的学科[11]㊂学科交叉性的研究方法主要包括合著分析㊁参考文献分析和文本分析㊂随着科学活动的发展,越来越多的研究需要多领域科学家进行合作㊂从传统计量学角度来看, 合作”这一行为蕴含着非常多的信息,合作者的机构㊁地域㊁学科背景等都可以用来进行更深入的挖掘㊂参考文献引用是指知识的传承和衍生,不受论文分类和作者所属机构领域的限制,且一篇论文可有多条参考文献,其数量更能反映学科的交叉情况㊂多位学者从参考文献的角度,综合考虑引用和被引情况,均得出图书情报领域学科交叉跨度大㊁强度高的结论[12-14]㊂有学者基于社会网络分析方法构建了基于引用关系的作者网络与文献网络,探讨了情报学和计算机科学的交叉性[15]㊂文本分析基于论文本身内容,使用术语等方式捕捉知识特征,能更好地揭示论文的知识交叉性㊂有学者从术语和引文内容方面量化研究学科交叉问题[16-17],有学者使用隐狄利克雷分布(LDA)模型识别数字图书馆的交叉学科潜在主题[18],有学者基于内容分析探索多维学科交叉主题的识别[19]㊂本文从合著机构分析和参考文献分析两个角度开展学科交叉性研究㊂学科交叉性的测度指标主要为领域的多样性㊁平衡性和差异性㊂多样性是指学科种类的丰富性,平衡性是指学科之间的平衡状态,差异性是指引用不同学科之间的差异程度㊂情报学中使用的多样性测度指标大多建立在其他学科多样性指标的基础上㊂如Léon Brillouin在测度信息不确定的信息熵的基础上提出了BI(Brillouin′s index)指标,用于测度学科的多样性[20]㊂跨领域引用指数(citations outside category,COC)是建立在‘期刊引证报告“(Journal Citation Reports,JCR)分类的基础上,用某一学科中引证其他学科论文的比例描述该学科的交叉程度,但是在研究中并没有区分其他学科之间的差异,有一定的局限性[21]㊂为了弥补这种局限,加权跨领域引用指数(weighted citations outside catego⁃ry,WCOC)应运而生[22]㊂在常用的第二代生物多样性测度指标Rao Quadratic熵[23]的基础上,Andy Stirling提出了Rao-Stirling指数㊂该指数综合考虑了学科数量的多样性㊁学科间的差异性及学科的分布,是测度知识融合程度的重要指标[24]㊂1.2 论文影响力相关研究当前关于论文影响力评价的主流方法是使用被引次数为代表的引文评价方法㊂1955年,Eugene Garfield首次提出利用学术论文被引次数评价学术论文的影响力,之后又提出用影响因子对期刊进行评价[25-26]㊂长期以来,一篇论文的被引次数一直是衡量其影响力的重要指标,不过被引次数受时间因素影响㊂使用引文分析测度学术影响力也有一定的缺点㊂引文分析科学性的前提是引用规范化㊁引文动机的正确性㊂可是在现实中,引用行为的动机是多样化的,也存在很多非正面的引用行为,导致引用的异化现象日趋严重[27]㊂另外,引用受不同学科㊁年份㊁文献类型等多种因素影响,被引次数作为评价指标的隐含前提是引文与施引文献的学术水平一致,这在实际操作中是有偏差的㊂针对被引次数这一指标存在的问题,学界从不同方面提出了改进方案:一是基于具体引用的内容进行引文评价,二是基于引用行为的性质把引文分为正面引用㊁中性引用和负面引用,三是将施引文献的质量纳入考虑㊂有学者把引文分为他引和自引,并分别计算[28],以防可能有作者或小团体通过自引和小团体内互相引用的不正当行为来提高其竞争力㊂但实际上这种 不正当”引用是很难分辨的,在面对大量论文时则完全不具有可操作性㊂自引也是作者知识的一种延伸,体现了研究的连续性㊂有学者PageRank指数,设计出了各种改良算法[29-31],但不同的网络之间的节点和权重没有可比性㊂因此,如果要进行新的评价或纳入新的节点,就需要重新构建和计算整个网络㊂综上,尽管被引次数作为论文影响力评价指标有一些不足,但在实践中仍然难以替代㊂Jason Priem在2010年提出替代计量学(Altmet⁃rics)概念㊂Altmetrics是评价论文在学术界以外如社交媒体上造成的影响力的指标,它通过捕捉多个网络平台上论文的学术轨迹,探索了论文在网络上的综合影响力㊂2015年,邱均平等[32]明确指出传统计量评价指标与Altmetrics指标互相补充,能更好地揭示学术产出的影响力㊂相关研究指出,在Alt⁃metrics指标体系中,Mendeley与传统的引文量指标呈显著强相关,政策文件与引文量呈强相关,新闻㊁博客㊁Facebook等与引文量呈弱相关[33]㊂还有实证研究指出,在使用Altmetric指标进行计量分析的文献中,医疗健康领域的论文数明显多于其他学科,说明大众对医疗健康的关注度较高㊂因此在医学领域Altmetric指标有着较为充足的数据量,用其作为传统计量指标的补充,能更有效地揭示论文的影响力[34]㊂1.3 因果推断方法相关研究因果推断是计量经济学研究常使用的方法,经常与统计推断混淆,即混淆了相关关系和因果关系㊂与传统的统计推断相比,因果推断建立在随机试验的基础上,是对潜在结果进行建模,而非对观测结果建模㊂因果推断的思想核心是反事实理论框架,因此需要进行随机试验㊂反事实就是和我们能够观测到的状态相反的一种状态㊂在实际情况下,一件事情一旦发生,就不能得知如果这件事没有发生,情况会如何发展,即反事实的不可观测性㊂使用较多的因果推断方法有倾向值匹配(propensity score matc⁃hing,PSM)等㊂倾向值匹配的概念最早由Paul Rosenbaum和Donald B.Rubin提出,指在控制其他混杂因素的情况下,个体被某特定变量影响的条件概率[35]㊂倾向值匹配是把相同或相似概率的个体,按照是否受到因变量影响分为实验组和控制组㊂由于其他混杂因素都被倾向值所控制,两组之间的差异只能由因变量体现,因此可以用倾向值匹配来研究个体在因变量影响下的反事实结果㊂在传统的统计推断中,使用统计学模型进行参数估计,然后依靠假设检验判断估计的显著性,从而判断相关关系㊂但是这种方法无法确定理论分析或验证结果是否可靠,而且数据之间可能产生的相互影响等内生性等因素也会使结果的可靠性更低㊂基于随机试验的因果推断思想,运用反事实理论框架清晰明确因果关系,可以有效克服内生性问题,得到无偏估计的因果关系㊂2 学科交叉性和论文影响力关系测度模型构建针对国内外相关研究现状,本文从学科交叉性㊁论文影响力及关系测度方法等方面,通过文献调研和专家咨询构建指标体系㊂首先从参考文献和合著机构两个角度对学科交叉性进行测度,从学术出版物的被引频次及Altmetric指标两个角度对论文影响力进行测度;然后使用基于随机试验和反事实框架的因果推断方法对单篇论文进行学科交叉性和论文影响力间因果关系测度,对不同临床学科各年份学科交叉性和论文影响力做学科内发展分析及学科间比较分析;最后选取不同临床学科的高被引论文,探究其在学科交叉性上的表现,总结学科的交叉性特点㊂总体研究模型构建框架如图1所示㊂图1 学科交叉性和论文影响力关系测度模型框架2.1 梳理相关理论基础,综述其研究现状以 学科交叉” 交叉领域” 论文影响力” 论文评价”等为检索词,检索Web of Science等国内外综合性文献数据库及相关网站,收集和整理国内外相关研究文献㊁报告和数据资料,梳理其基本概念㊁方法和应用等研究现状,系统分析学科交叉性㊁论文影响力相关研究的概念㊁研究对象等,选取合适的相关性分析方法㊂2.2 对学科交叉性和论文影响力各测度指标进行理论探索和比较优选从参考文献测度和合著机构测度两个层面对学科交叉性指标进行理论探索,对现有指标进行比较㊂根据梳理的理论和实践数据结果优选指标,初步选定学科种类㊁平衡性㊁差异性和综合指标4种学科交叉性测度指标,并对其进行探索(图2)㊂采用Web of Sciencce学科分类体系,共计254个学科㊂从参考文献角度出发,依据JCR期刊分类对参考文献的期刊进行匹配,对参考文献进行学科划分,构造 文献-参考文献”所属学科矩阵,在此基础上采用Rao-stirling等综合指标对其进行学科种类㊁平衡性和差异性测度㊂从合著机构角度出发,提取文献作者机构信息,按照二级机构署名具有的Sch㊁Dept㊁Coll㊁Inst㊁Lib等特征词,从中提取二级机构词条,参照各学科特征词词表,结合人工判读,对机构所属学科进行划分,构建 文献-机构”所属学科矩阵,在此基础上使用学科种类㊁平衡性㊁差异性和综合性指标对合著作者机构进行学科交叉性测度㊂图2 从参考文献和合著机构角度测度学科交叉性流程 论文影响力主要是通过学术界的论文被引情况以非学术界对论文的关注度进行测度的㊂对于单篇论文而言,学术界的论文被引情况使用被引频次来计量,非学术界的论文影响力则用Altmetrics 指标来衡量㊂为克服时间对这两种指标的影响,对指标进行计算后需要进行归一化处理㊂2.3 从不同层面对学科交叉性和论文影响力关系进行探索首先,从单篇论文入手,对论文是否受到基金资助㊁受资助基金的个数㊁作者合著关系是否属于国际合作㊁论文发表期刊的影响因子等因素是否对论文影响力造成影响展开调研㊂值得一提的是,本文在构建模型时考虑到不同医学学科的实际情况,把期刊影响因子指标解读为期刊分区情况,把论文是否在顶级期刊发表也列为一种影响因素(图3)㊂本文采取因果推断中倾向值匹配的方法设计3次不同的实验:第一次实验设置除参考文献角度学科交叉性之外的所有指标为受控指标,使用倾向得分匹配法对样本进行计算,配对出与受控指标基本相同的组,在此基础上探索参考文献角度学科交叉性对论文影响力的影响;第二次实验设置除合著机构角度学科交叉性以外的其他影响因素为受控因素,同样使用倾向得分匹配法从样本中抽取对比组,探索合著机构角度学科交叉性对论文影响力的影响;最后一次实验设置参考文献角度和合著机构角度学科交叉性均为不受控指标,对其他影响因素进行控制,探索这两个角度学科交叉性指标对论文影响力的共同作用㊂图3 对论文影响力产生影响的各种因素其次,为了了解各临床学科在某段时间内的学科交叉性发展情况,使用BI 指标和跨领域引用指数对文献集合进行学科交叉性测度㊂从参考文献和合著机构两个角度出发,对学科进行逐年分析㊂使用因果推断的控制变量实验思想探索临床医学领域的学科交叉性态势和论文影响力情况及其之间的关联关系,也可对不同临床医学学科间的学科交叉性发展进行比较分析㊂上述均是对某时间段内临床医学领域内的所有论文进行探索,最后选取该领域内高被引论文,分析近年来优质论文的学科交叉性情况㊂这样有助于探索不同领域对学科交叉性需求的倾向,还可通过这些不同的倾向针对学科发展态势进行挖掘㊂2.4 评价研究结果,对提升医学论文影响力提出建议根据上述面向单篇论文的学科交叉性和论文影响力间因果关系测度结果㊁不同年份临床学科的学科交叉性和论文影响力变化的比较分析结果和不同临床学科高被引论文学科交叉性情况比较分析结果,使用比较分析和专家咨询结合的方式对结果进行讨论,对模型进行再评价㊂基于评价后的实证分析结果对相关医学学科的跨领域交流融合提出合理建议,为学者选择合作对象㊁开展科研管理工作等提供科学参考㊂3 结语学科交叉作为当今科学研究的主流发展趋势,对论文影响力的影响是值得研究的问题㊂通过阅读梳理大量国内外学科交叉性和论文影响力的相关研究,发现以往对论文影响力的研究很少涉及学科交叉性对其造成的影响,只是探寻二者之间是否存在相关关系及其关系的显著性,无法推断它们之间是否存在因果关系㊂本文梳理㊁整合了学科交叉性和论文影响力相关概念和研究现状,从参考文献和合著机构两个角度对学科交叉性进行了测度,从学术出版物被引频次及Almetrics指标两个方向对论文影响力进行了测度,通过基于随机试验和反事实框架的因果推断方法对单篇论文进行了学科交叉性和论文影响力间因果关系的测度,对各年份不同临床学科的学科交叉性和论文影响力进行了学科内发展分析及学科间比较分析,对不同临床学科的高被引论文在学科交叉性方面的表现特征进行了分析,通过实证对不同医学学科分类进行推断讨论,得出了科学可信的研究结果㊂在研究方法上,探索了因果推断方法在情报计量学领域的应用,在学科交叉性相关研究上对此类方法进行初步应用㊂选取医学作为研究领域,得出的结论可为医学领域科研管理和人才自我发展提供一定的参考㊂【参考文献】[1] 李克强向第二届 全球重大挑战论坛”致贺信[N].人民日报,2015-09-16(2).[2] Wang J,Thijs B,Glänzel W.Interdisciplinarity and impact:Distincteffects of variety,balance,and disparity[J].PLoS One,2015,10(5):e0127298.[3] Uzzi B,Mukherjee S,Stringer M,et al.Atypical combinations andscientific impact[J].Science,2013,342(6157):468-472. [4] 邵瑞华,李 亮,刘 勐.学科交叉程度与文献学术影响力的关系研究:以图书情报学为例[J].情报杂志,2018,37(3):146 -151.[5] Bromham L,Dinnage R,Hua X.Interdisciplinary research has con⁃sistently lower funding success[J].Nature,2016,534(7609):684 -687.[6] Jahn T,Bergmann M,Keil F.Transdisciplinarity:Between main⁃streaming and marginalization[J].Ecological Economics,2012, 79:1-10.[7] 刘仲林,张淑林.中外 跨学科学”研究进展评析[J].科学学与科学技术管理,2003,24(9):5-8.[8] 曹玲静,陈云伟.学科交叉评价研究进展综述[J].情报杂志,2020,39(7):173-180.[9] 张春美,郝凤霞,闫宏秀.学科交叉研究的神韵:百年诺贝尔自然科学奖探析[J].科学技术与辩证法,2001,18(6):63-67. [10] Szell M,Ma Y F,Sinatra R.A Nobel opportunity for interdiscipli⁃narity[J].Nature Physics,2018,14(11):1075-1078. [11] Boyack K W,Klavans R,Börner K.Mapping the backbone of sci⁃ence[J].Scientometrics,2005,64(3):351-374. [12] 张金柱,韩 涛,王小梅.利用参考文献的学科分类分析图书情报领域的学科交叉性[J].图书情报工作,2013,57(1):108-111,146.[13] 杨瑞仙,姜小函.从学科和期刊的引证视角看交叉学科的知识结构和演化问题:以图书情报学科为例的实证研究[J].图书情报工作,2018,62(5):30-39.[14] 冯志刚,李长玲,刘小慧,等.基于引用与被引用文献信息的图书情报学跨学科性分析[J].情报科学,2018,36(3):105-111.[15] 张洪磊,魏建香,杜振东,等.基于社会复杂网络的学科交叉研究[J].情报杂志,2011,30(10):25-29,54. [16] 徐庶睿,卢 超,章成志.术语引用视角下的学科交叉测度:以PLOS ONE上六个学科为例[J].情报学报,2017,36(8):809-820.[17] 章成志,徐庶睿,卢 超.利用引文内容监测多学科交叉现象的方法与实证[J].图书情报工作,2016,60(19):108-115. [18] 商宪丽.基于LDA的交叉学科潜在主题识别研究:以数字图书馆为例[J].情报科学,2018,36(6):57-62,125. [19] 董 坤,许海云,罗 瑞,等.基于科技文献内容分析的多维学科交叉主题识别方法研究[J].情报理论与实践,2018,41(5):131-136.[20] Brillouin L.Science and Information Theory[M].New York:Ac⁃ademic Press,1956.[21] Porter A L,Chubin D E.An indicator of cross-disciplinary re⁃search[J].Scientometrics,1985,8(3-4):161-176. [22] Chen K H,Liang C F.Disciplinary interflow of library and infor⁃mation science inTaiwan[J].Journal of Library and InformationScience Studies,2004,2(2):31-55.[23] Rao C R.Diversity and dissimilarity coefficients:A unified ap⁃proach[J].Theoretical Population Biology,1982,21(1):24-43.[24] Stirling A.A general framework for analysing diversity in science,technology and society[J].Journal of the Royal Society,Inter⁃face,2007,4(15):707-719.[25] Garfield E.Citation indexes for science;a new dimension in doc⁃umentation through association of ideas[J].Science,1955,122(3159):108-111.[26] Garfield E.Citation analysis as a tool in journal evaluation[J].Science,1972,178(4060):471-479.[27] 邱均平,余厚强.替代计量学的提出过程与研究进展[J].图书情报工作,2013,57(19):5-12.[28] 钟文一,陈云鹏.基于引证系数的论文影响力评价方法研究[J].情报科学,2011,29(5):706-712.[29] Chen P,Xie H,Maslov S,et al.Finding scientific gems withGoogle′s PageRank algorithm[J].Journal of Informetrics,2007,1(1):8-15.[30] Ma N,Guan J C,Zhao Y.Bringing PageRank to the citation anal⁃ysis[J].Information Processing&Management,2008,44(2):800-810.[31] Su C,Pan Y T,Zhen Y N,et al.PrestigeRank:A new evaluationmethod for papers and journals[J].Journal of Informetrics,2011,5(1):1-13.[32] 邱均平,张心源,董 克.Altmetrics指标在机构知识库中的应用研究[J].图书情报工作,2015,59(2):100-105. [33] 余厚强.替代计量指标与引文量相关性的大规模跨学科研究:数值类型㊁指标种类与用户类别的影响[J].情报学报,2017,36(6):606-617.[34] 郝若扬.高Altmetrics指标论文的特征分析及影响力分析[J].图书情报工作,2018,62(8):107-114.[35] Rubin D ment[J].Journal of the American Statistical As⁃sociation,1980,75(371):591-593.[收稿日期:2020-09-26][本文编辑:孙伟娟]。

中国高等科学技术中心2006.10 –2007.10学术活动总结灰色系统理论及其应用组织者:刘思峰(南京航空大学)日期:2006年10月16日—10月18日(60人)*活动星系核中心发动机组织者:王建民(高能所)日期:2006年10月16日—10月21日地点:西安(200人)* 复杂系统研究及理论物理前沿学术研讨会组织者:汪秉宏(中国科技大学)日期:2006年10月21日—10月24日地点:合肥(30人)* 中能核物理和CSR上强子物理研究组织者:邹冰松(高能所)李希国(兰州近物所)日期:2006年10月21日—10月25日地点:浙江湖州(80人)CSR和RIBLL的放射性核束物理研究组织者:肖国青、徐瑚珊(兰州近物所)日期:2006年10月25日—11月3日(50人)* 2006年全国强场激光物理会议组织者:徐志展(中科院上海光机所)日期:2006年11月3日—11月6日地点:福建厦门(130人)* QCD和RHIC-STAR实验新进展组织者:伍健(中国科大)日期:2006年11月6日—11月10日地点:合肥(120人)TeV物理与LHC组织者:王青,何红健,邝宇平(清华大学)日期:2006年11月6日—11月10日(63人)* Pre-QM2006 PHENIX国际合作组会议组织者:冒亚军(北京大学物理学院)日期:2006年11月11日—13日地点:江苏苏州(90人)* Quark物质’06组织者:马余刚(上海应用物理所)、王恩科(华中师大)日期:2006年11月14日—11月20日地点:上海(600人)* 关联电子体系的新物性与机制研究组织者:于禄(理论所)金奎娟(物理所)日期:2006年11月17日—19日地点:物理所(200人)Ads/CFT和强耦合夸克物质组织者:黄梅(高能所)、侯德富(华中师范大学)日期:2006年11月21日—11月22日(50人)* 高能碰撞中的重味产生组织者:庄鹏飞(清华大学)日期:2006年11月22日—11月23日地点:清华大学(56人)* 关于强子物理、自旋物理及高重子密度物质性质的国际研讨会组织者:王建松(近物所)、梁作堂(山东大学)日期:2006年11月22日—11月25日地点:西安(43人)* 超重核研究组织者:任中洲(南京大学),李希国(兰州近物所)日期:2006年11月27日—11月29日地点:兰州近物所(45人)膜引力及相关问题组织者:蔡荣根(理论所),王斌(复旦大学)日期:2006年12月4日—12月7日(40人)复杂动态网络学术论坛组织者:方锦清(原子能院)、郑志刚(北师大)日期:2006年12月11日—12月13日(130人)* 中法LHC物理和GRID计算会议组织者:陈国明(高能所)日期:2006年12月11日—12月17日地点:高能所(57人)*奇特核结构与重核熔合机制组织者:孙慧斌,王楠(深圳大学)日期:2006年12月15日—12月19日地点:深圳(40人)* 与高效太阳能电池相关的科学问题组织者:陈立泉,孟庆波(物理所)日期:2006年12月17日—12月18日地点:物理所(30人)量子场论和几何Langlands纲领组织者:吴可(首都师范大学)日期:2006年12月18日—12月22日(50人)2007年纳米聚焦离子束(FIB)的现状和未来组织者:王乃彦,程国安(北京师范大学)日期:2007年1月2日—1月4日(30人)* 介观光学及其应用组织者:许京军(南开大学)龚旗煌(北京大学)日期:2007年1月3日—1月4日地点:天津(120人)* 分波分析国际研讨会组织者:金山(高能所)日期:2007年1月25日—1月26日地点:高能所(40人)狭义相对论的实验验证和惯性系的确定组织者:郭汉英(理论所),黄超光(高能所)吴小宁(数学与系统科学研究院)日期:2007年1月29日—2月2日(32人)HIRFL-CSR上强子物理和强子物理兰州谱仪的模拟组织者:邹冰松(高能所)、李希国(兰州所)日期:2007年3月6日—3月8日(45人)超重核合成机制的理论探讨组织者:周善贵,赵恩广(理论所)日期:2007年4月23日—4月27日(25人)* Bergman核函数组织者:王世坤(应用数学所),吴可(北师大)日期:2007年5月8日—5月12日(40人)宇称自发破缺与ILC组织者:赵光达(北大),邝宇平(清华)日期:2007年5月20日(38人)日本SHARP国际合作实验研讨会组织者:柳卫平,王宝强(原子能所)日期:2007年5月28日—5月29日(30人)*冷原子和玻色—爱因斯坦凝聚组织者:刘伍明(物理所),陈徐宗(北京大学)日期:2007年6月2—6月4日(150人)* Workshop on Possible Parity Restoration at High Energy 组织者:陈和生(高能所)日期:2007年6月11日—6月12日地点:高能所(120人)* 高能物理与粒子宇宙学前沿暑期学校组织者:杜东生(高能所),乔从丰(研究生院)日期:2007年6月18日—6月27日地点:研究生院(265人)拓扑量子计算研讨会组织者:万歆(浙江大学),施郁(复旦大学)日期:2007年6月25日—6月29日(50人)* 超出标准模型的新物理研讨会组织者:朱守华(北大),季向东(马里兰大学)日期:2007年6月26日—6月28日地点:北京大学(100人)离散联络理论及其应用组织者:李洪波(数学与系统所),赵伟忠(首师大)日期:2007年7月5日—7月6日(18人)* 北京国际重离子碰撞中核反应动力学和中子星讨论会组织者:张丰收(北师大),马余刚(上海应物所)日期:2007年7月10日—7月14日地点:北京师范大学(65人)*粒子物理,核物理和宇宙学交叉学科前沿问题研讨会组织者:李学潜(南开大学),沈彭年(高能所)日期:2007年7月22日—7月26日地点:云南丽江(94人)纳米电子器件组织者:李名复(复旦大学),于致平(清华大学)日期:2007年7月23日—7月27日(81人)保结构算法研究及其在其它领域中的发展和应用组织者:唐贻发,孙雅娟(数学与系统所),杜孟利(理论所)日期:2007年8月6日—8月10日(52人)* 上海原子核结构暑期学校组织者:赵玉民(上海交通大学)日期:2007年8月9日—9月7日地点:上海(140人)* 暗物质与暗能量研讨会组织者:陈学雷(国家天文台)日期:2007年8月12日—8月17日地点:国家天文台(80人)* 强耦合夸克物质与ADS/CFT组织者:侯德富(华中师范大学),黄梅(高能所)日期:2007年8月13日—8月15日地点:武汉(35人)* 第六届全国中高能核物理专题研讨会组织者:邹冰松,沈彭年(高能所)日期:2007年8月16日—8月22日地点:新疆伊宁(70人)* 第四届国际味物理会议组织者:刘纯,李田军(理论所)日期:2007年9月24日—9月28日地点:Kavli理论物理所(131人)* 计算物理、量子化学与分子生物学交叉学科研讨会组织者:张建玮(新疆石河子大学),赵葵(原子能院)日期:2007年10月14日—10月21日地点:新疆石河子(30人)* 第十三届国际射频超导会议组织者:郭之虞,张保澄(北京大学)日期:2007年10月14日—10月19日地点:北京大学(260人)气候保护及经济安全政策模拟组织者:王铮(科技政策与管理科学所)日期:2007年10月17日—10月19日(43人)凝聚态物理中的一些计算问题组织者:覃绍京(理论所),王垂林(高等科学技术中心)日期:2007年10月22日—10月26日(55人)。

46 科学中国人 2022年8月创新之路Way of Innovation在交叉中创新,在融合中突破——记北京理工大学前沿交叉科学研究院教授徐帆 肖贞林2006年,超分辨荧光显微技术被《科学》(S c i e n c e )评为年度十大技术突破;2008年,这一技术被《自然·方法》(Nature Methods )评为年度热门技术;2014年,《自然·方法》在其十周年特刊中评选出十大技术,超分辨荧光显微技术同样位列其中。

随着超分辨技术的发展,这一领域实现了三维、多色和活细胞显微成像,为生命过程和疾病机理的探究带来了革命性变化。

这是世界各国兢兢业业的科研工作者共同努力的结果,北京理工大学前沿交叉科学研究院的教授徐帆亦是其中一员。

自2011年以来,徐帆即致力于开发先进的成像技术,用机器学习的方法实现了在纳米尺度可视化和理解复杂的生物结构及其相互作用,为生命活动的观测提供了新的技术手段。

其研究涉及显微成像、数值模拟、机器学习、高性能计算、量化分析等,涵盖超分辨率领域的多个方面。

围绕超分辨成像技术开发,他发展了一系列三维、活细胞及高通量显微技术对生物样品进行高时空分辨率观测:提出一种深度学习指导的贝叶斯定位显微技术,通过结合深度学习和统计分析实现了活细胞超分辨重构;提出一系列分析徐帆工具和计算框架,与新一代成像探针和高速高灵敏相机结合,从而解析到活细胞中的密集管状内质网……在交叉中创新,在融合中突破,这,就是徐帆的科研之路。

服务国家 创新不止从陕西的一座边陲小镇到首都的北京理工大学,红色基因一直深深影响着徐帆。

徐帆的祖父母是最早奔赴祖国大西南、大西北支援三线建设的那批人,他的父母则是献身三线建设的第二代基层工作者,家国情怀是这个热血家庭中不变的主旋律。

因此,为国家服务也成了徐帆奋斗的动力和目标。

2007年,徐帆考入北京理工大学计算机科学与技术专业。

作为新中国第一所国防工业院校,这里有着徐帆熟悉的热血和激情。

中国科学家论坛邀请函中国科学家论坛是由著名科学家、九届全国人大常委会副委员长、中国科协名誉主席周光召院士题名并担任主席,已成功举办九届。

论坛创办以来,得到了国家科技部、中国科学院、中国工程院、中国科协、国家自然科学基金会、原国防科工委以及清华大学、北京大学、中国科技大学等数十所高等院校的大力支持,现已列为中国科协年度重点学术会议。

第十届中国科学家论坛定于2015年11月15日在北京人民大会堂隆重开幕。

本届论坛以全面贯彻党的“十八大”关于科技创新的重大战略部署为指导思想,以“创新驱动,助力转型发展”为主线;以提高自主创新能力,培育和发展战略性新兴产业,强化以企业为主体、市场为导向、产学研结合的技术创新体系建设为核心,以广大科技工作者、政府和企业为服务对象,汇集科技人才的智慧和力量,搭建交流与合作的平台,为各级科技部门部署科技创新工作,实施创新驱动发展战略,推进经济结构战略性调整,提供决策参考。

本届论坛主题是:共谋创新驱动助力转型发展论坛将邀请有关国家领导人、部委以及首都知名科研院所的领导专家出席论坛并作主题报告和专题演讲。

论坛期间,还将围绕论坛研讨主线,举办高端对话、电视访谈、专题论坛、产学研科技合作与成果转化、投融资项目对接会,新成果与新项目推介会、科技成果展示会、科技创新年度人物宣传表彰会以及“2012-2015中国民营科技企业500强”新闻发布会等,力求为参会嘉宾提供一次顶级的科技盛宴、丰富的合作机会和最具价值的人脉资源。

我们诚挚地恭请您莅临本届论坛。

(相关事项附后)附件1:活动日程安排一、人民大会堂开幕式和特邀报告会11月15日上午在人民大会堂举行论坛开幕式和特邀报告会。

开幕式前由出席会议领导、专家接见部分嘉宾并与全体代表合影留念;开幕式由中国科协委员、中国未来研究会会长、民政部原副部长张文范同志主持;拟请中国科协主席致开幕词;十一届全国人大常委、中国科协副主席、科技导报社冯长根社长致欢迎词;拟请有关国家领导同志讲话;颁发第十届中国科学家论坛特别贡献奖;发布“2012-2015中国民营科技企业500强”榜单。

SSA第二届中思空商斜孚A SThe 2nd China Space Science Assembly2021年10月26—28日北京第二届中国宝泪1科学大会征文第二届中国空间科学大会将于2021年10月26—28日在北京举办。

大会由中国空间科学学会主办,中国 科学院国家空间科学中心承办。

大会期间将举行包括特邀报告、空间科学高峰论坛、第二届“中国空间科学学会科技奖”颁奖仪式、分会场报告和航天新技术新成果展览、空间科学科普专题讲座等系列活动。

大会将开设多个分会场进行学术交流,并设立墙报交流专区,现面向全国征集大会论文。

经大会录用的论文,将择优在《空间科学学报》《光学精密工程》《红外与毫米波学报》《航天返回与遥感》《无机材料学报》《哈尔滨工业大学学报》《Big Earth Data》《Journal of Remote Sensing》《npj Computational Materials》《Researchin Astronomy and Astrophysics》等学术期刊发表。

征文截至日期:2021年7月31日。

投稿方式请登录大会网站(/),进入“论文投稿”专栏,根据论文选择相应的领域进行投稿。

空间物理学专业委员会分会场主题:基于子午工程多手段多参量观测的电离层-中高层大气若干科学问题研究空间探测专业委员会分会场主题:任务总体设计、仿真技术,探测器技术,平台、测控、数据处理等公共技术,探空火箭、气球及 微小卫星技术,行星及小天体探测技术,返回着陆技术,卫星运控技术,行星声学技术,与空间探测相关的前沿 交叉方向及商业航天技术创新与产业分析空间天文学专业委员会分会场主题:在轨及在研空间天文卫星成果与进展,空间天文背景型号及预先研究项目交流,国内外空间 天文发展态势空间遥感专业委员会分会场主题:主被动空间遥感技术与交叉学科空间机电与空间光学专业委员会分会场主题:新型空间光学载荷技术月球科学与比较行星学专业委员会分会场主题:月球与行星探测最新进展与科学成果,陨石与天体化学研究进展空间材料专业委员会分会场主题:空间材料发展现状和未来发展方向,新型空间材枓开发及性能研究,空间材料制备新技 术的开发及应用研究,空间材料在航天及空间装备 中的应用及环境性能评价,空间环境中材料合成装 备研制,空间环境下材料合成机理和行为空间生命专业委员会、空间生命起源与进化专业委员会(联合举办)分会场主题:空间生命科学微重力科学与应用研究专业委员会分会场主题:微重力科学空间地球科学专业委员会分会场主题:能量与水循环空间观测与模拟,碳中 和空间观测与模拟,月基对地观测,空间观测支持 可持续发展,空间地球科学新技术与新方法空间智能专业委员会分会场主题:空间智能脑理论与技术,空间任务智 能规划与控制,空间大数据智能融合处理与应用,空间智能算法与芯片。

生态技术与工程学院简介生态技术与工程学院筹建于2005年,是上海应用技术大学(原上海应用技术学院)高瞻远瞩建立的新兴学院,超前启动了建设生态文明和美丽中国,拥有园林、园艺、风景园林和生态学四个本科专业,形成了上海市乃至全国仅有的以“应用技术”为本,理工农多学科交叉融合的人才培养特色。

2015年获得一个生态学一级学科硕士点。

近年来,学院的内涵建设和外延拓展均实现了跨越式发展。

先后承办了中国草学会草坪专业委员会2010年会、中美植物设计论坛、首届与第二届全国园林绿化苗木新品种新技术交流会、中国风景园林学会园林植物专业委员会2014年学术年会等全国性会议,同时还承办了面向全国招生的2015年上海“生态修复工程理论与实践”研究生暑期学校。

与国内都市园艺、风景园林、生态修复工程及技术领域的知名企事业单位建立了广泛的合作关系,在相关行业领域具有重要的影响力。

1.办学条件与规模学院设有园林系和园艺系,以全日制本科教育为主,积极发展研究生教育,现有全日制学生575人,其中本科生536人,研究生39人。

建有生态综合实验室、植物生理实验室、设施园艺实验室、园林工程实验室等15个本科教学实验室,成立了都市园艺研究所、风景园林研究所和城市生态环境研究所等服务于产学研合作的研究机构,拥有上海市园林园艺创新创业基地和上海市科普基地。

2.学科专业与人才培养学院紧密围绕国家发展战略和上海市发展需求,积极探索应用型高端人才培养体系,确立了“以生态学为基础、以风景园林为主、以园艺技术和园林工程为支撑的多科性交叉复合,培养生态宜居城市美容保健工程师”的办学定位。

现有园林(农学)、园艺(农学)、风景园林(工学)、生态学(理学)四个本科专业,一个生态学(理学)一级学科硕士学位点;拥有一个上海市应用型本科试点专业和上海市中本贯通试点专业。

本科与研究生就业率超过98%,参加全国挑战杯、上海市挑战杯、上海国际花展、国际景观设计蓝圈奖(中国区)大赛、上海市技术发明奖选拔赛等比赛,获得一系列国家级和省部级奖项。