袁世凯的权谋人生

- 格式:doc

- 大小:25.00 KB

- 文档页数:2

袁世凯的故事袁世凯(1859年-1916年),字载淳,河南项城人,中国近代史上重要的政治家和军事家。

他曾经历了清朝末年的动荡时期,参与了戊戌变法和辛亥革命,成为中国历史上第一位临时大总统和第一位正式大总统。

袁世凯的故事充满了传奇色彩,他的一生经历了风云变幻的政治斗争和国家命运的转折,对中国近代史产生了深远的影响。

一、早年经历袁世凯出生在一个贫苦的农民家庭,但他却展示出了非凡的才华和决心。

在读书的过程中,他表现出了出色的学习能力和领导才能,很快就成为了当地的状元。

他的才华引起了一位官员的注意,这位官员帮助他进入了北洋大学学习。

在北洋大学期间,袁世凯接触到了西方的思想和文化,对于国家的未来有了更深刻的认识。

二、参与戊戌变法戊戌变法是中国近代史上的一次重要政治运动,旨在推动中国的现代化和政治改革。

袁世凯作为一名年轻的军事将领,积极参与了这次运动。

他在戊戌变法中表现出了出色的军事才能和政治智慧,成为了变法派的核心人物之一。

然而,由于清朝政府的反对和内外因素的干扰,戊戌变法最终失败了,袁世凯也被迫离开了政治舞台。

三、辛亥革命的领导者辛亥革命是中国近代史上的一次伟大革命,推翻了清朝的统治,建立了中华民国。

袁世凯在辛亥革命中扮演了重要的角色,他成为了革命的领导者之一。

他的军事才能和政治智慧使他得到了广泛的支持,最终帮助他成为了临时大总统。

在他的领导下,中国实现了政权的和平过渡,为国家的发展奠定了基础。

四、大总统时期袁世凯成为中国历史上第一位大总统后,面临着巨大的挑战和压力。

他努力推动国家的现代化和政治改革,实施了一系列重要的政策和措施。

他试图建立一个强大的中央集权政府,加强国家的统一和稳定。

然而,他的一些政策和行为引起了一些人的不满和反对,导致了政治局势的不稳定。

五、袁世凯的去世袁世凯在大总统任期内面临了许多困难和挑战,他试图通过一系列的政治手段来巩固自己的权力。

然而,他的行为引起了一些人的不满和反对,最终导致了他的去世。

浅谈袁世凯的是非功过袁世凯是中国历史上一位极具争议的人物,他在中国近代史上有着重要的地位和作用。

不论是是非功过,都是历史评价的结果,在这篇文章中,我们将对袁世凯进行浅谈。

一、袁世凯的功1. 维护中国的领土完整袁世凯领导北洋政府,成功维护了中国的领土完整。

在1895年的甲午战争中,清政府战败,割让了台湾和澎湖群岛给日本,等于丧失了这些地区的主权。

此后,发生了辛亥革命,末代皇帝溥仪被迫退位,清朝灭亡。

此时,袁世凯接掌北洋政府,他领导北洋政府拒绝了外国列强对中国领土的侵略和割让,成功维护了中国的领土完整,这不仅有利于中国的国家统一,也有利于国际上中国民族利益的维护。

2. 推进近代化改革袁世凯在担任北洋政府领导人的期间,提出了一系列现代化政策,倡导发展军事、工业、交通、教育,推动近代化改革。

他建立了陆军军官学校、矿业学校、工艺学校等现代教育机构,努力推进现代化工业的发展,积极改造传统的农业经济,并在交通建设方面也做出了很多的贡献,他的一些现代化改革措施为当时社会的发展作出了积极的贡献。

3. 统一中国袁世凯领导的北洋政府,在其掌握的领土中,推行了一系列统一中国的措施。

他通过对南方割据军阀进行武装镇压和政治平衡,终于在1915年将中国的领土统一。

这个时期,袁世凯推动了新式的警察制度和民间组织,加强了国家的管理和控制,可谓是为维护中国的统一,做了不少功课。

1. 手段残酷袁世凯在剿灭各地的农民起义和地方军阀的过程中,手段残酷,平民百姓常常受到非常严重的伤害,甚至有时大规模的刑杀无辜,因此他经常被人指责为“权谋”、“专制”、“虐民”等负面词汇。

2. 失去人民的信任袁世凯在统治期间,权力集中在他的手中,而袁世凯追求个人权力和个人利益的行为也逐渐使人民失去了对他的信任。

他利用其得势之便,严重损害了国家的利益,影响长远。

另外,他曾经发动过“五四”运动,压制了民众的意愿,导致了民意革命的失败。

3. 支持列强的利益袁世凯在执政期间,始终是列强的一个“忠实朋友”,他在政治立场、经济思路上对列强支持,对中华民族和中国的利益损害很大。

袁世凯称帝荒唐事在中国近代史上,没有谁比袁世凯更令人痛心疾首的了,他玩弄权术,食言自肥,篡权卖国……他在北京政变之后。

便开始了“总统变皇帝”的戏法,在居仁堂接受百官朝贺,还别出心裁地在新华宫门上建盖厕所。

1912年,袁世凯在北京就任中华民国临时大总统。

袁世凯出于权谋,于8月间特邀孙中山来京会面。

孙中山携带他的夫人及黄兴、陈其美等先后到京。

袁世凯在海晏堂亲自主持盛大欢迎公宴,特请国务院各总长、次长、总统府各要员七八十人及其夫人作陪,以示隆重接待。

1913年10月10日,袁世凯在紫禁城太和殿举行隆重的仪式,就任中华民国第一届正式大总统。

应邀参加庆典的中外宾客进入太和殿后,在主席台的两侧就座。

10时许,两队身穿蓝色军礼眼,头戴全金线“冲天冠”的总统翊立使全副武装地正步进入会场,分列在主席台两旁。

紧接着是总统府秘书长粱士诒、内史夏寿田、侍从武官荫昌、军参处处长唐在仪分乘四抬彩舆由侧阶而上,到达殿前。

粱、夏二人身穿文官燕尾服;荫、唐二人身穿钻石蓝军礼服,佩金色参谋缤带,头戴迭羽冲天冠,文东武西分列主席台两旁。

这时鼓乐齐鸣,军号嘹亮,在庄重隆重的接官曲中,袁世凯乘坐八抬大彩舆,在拱卫亲军的簇拥下,由中阶而上,缓缓进至殿前。

袁世凯穿着陆海军大元帅的大礼服,金线绶饰在钴蓝色的映衬下光彩夺目,下轿后由梁、夏、荫、唐拥护前行,登上主席台南面就座。

10点15分,大礼官公布“开典”,赞礼官庄重地公布道:“中华民国大总统宣誓就职”。

这时袁世凯应声而起,面向议长。

议员席宣誓:“余誓以至诚,谨守宪法,执行中华民国大总统之职务。

”誓毕,袁世凯向三面来宾鞠躬,文武官员、翊立使、拱卫亲军都齐声高呼“万岁”。

盛大的午宴结束后,袁世凯在陆军总长段棋瑞、参谋总长王士珍、侍从武官荫昌、拱卫军统领段芝贵等高级将领的簇拥下,登上天安门举行阅兵庆典,步、马、炮三军依次通过时,均以最高的军仪向总统致敬。

袁世凯就任正式大总统后,即把总统府迁入中南海,南海作为公务所,中海西北部的集灵囿作为国务院。

袁世凯的功与过【摘要】袁世凯的政治生涯;袁世凯各个任上的政绩;袁世凯的政治谋略与手段;袁世凯称帝的动机;对袁世凯的总体评价;【关键词】袁世凯;称帝;政绩;功与过【正文】在历史教材及各类历史参考书中,对袁世凯最多的评价与概括就是“窃国大盗”、“独夫民贼”。

但细究历史,不难注意到从1912年中华民国成立到1916年袁世凯魂归西天,中间经历了近四年的时间。

在这四年时间里,他真的一无是处,没有作为么他登上政治舞台仅仅因为阿谀奉承和善于钻营吗他仅仅是一个一心想着称帝,而荼毒百姓的“奸雄”么为了了解这些问题,本文从以下几个方面来探讨。

一、袁世凯早年的经历如何,其任上的政绩有多少袁世凯出生于河南省南部的项城县,早年跟随其两个叔父混迹于官场中,深谙世故人情后投笔从戎,跟随吴长庆在军中任职。

其后他在就任大总统之前的经历可大致分为三个时期1、朝鲜时期1882年,朝鲜壬午兵变,23岁的他已经认识到这次机遇对于他的重要性。

他在给自己的堂兄的家书中写道“弟限于资格,中原难期大用,抵高丽,能握兵权……既建功业,不愁朝王之不我用。

”足以见其深谋远略与分析预测能力。

袁世凯驻朝期间,几乎成为朝鲜内部的清道夫,曾制止过多次朝鲜内部可能的动乱,并且极力巩固清朝在朝鲜的宗主国地位。

他在驻朝鲜期间,就已经表现出了出色的政治能力。

首先,他致力于发展中朝之间的商务。

光绪八年,他参与订立了《水陆贸易章程》,从此以后中朝才开始有民间的商业往来。

订立章程之后的六年间,华商数量增长超过5倍,关税增加了三倍多,贸易额接近与朝鲜与日本贸易总额的一半。

其次,在其他方面他也有所成绩。

1888年他效仿日本,筹议开设了中朝之间的航运,1885年他奏设了凤凰城至汉城的电报线。

政治上,他也积极效仿西方列强的行径,通过对朝鲜举借贷款而攫取政治利益,并且在朝鲜设置了清商租界,通过政治手段为中国商人提供便利。

他效仿西方的行为,一方面说明他的政治谋略的能力,另一方面也表明他已经接受了至少部分的西方政治思想,最后选择称帝与“做旧式的皇帝的美梦”关系不大。

袁世凯称帝背后的秘密袁世凯称帝背后的秘密——袁世凯孙子袁家诚访谈录2010年11月26日朱恒袁世凯长子袁克定河南安阳有一处陵园,当地人称之为袁坟。

埋葬在这个陵园里的人就是袁世凯。

1915年,中国推翻封建专制统治,走向共和已有四年。

这一年12月13日一早,一个个骑兵通讯员敲开了北京文武百官家的大门,说大总统袁世凯要在今天九时三刻举行登基仪式,命令他们前去朝拜。

袁世凯登基称帝的消息一出,蔡锷在云南通电讨袁,宣布独立,西南各省纷纷效仿,一时间引发了全国的反袁运动。

袁世凯被迫取消帝制。

他的皇帝梦仅仅维持了83天。

取消帝制后,袁世凯在极度悔恨和恐慌中度过了生命中的最后两个月,1916年6月6日,袁世凯去世。

在弥留之际他说的最后一句话,给后人留下了无限的猜测。

袁世凯弥留之际的最后一句话袁家诚是袁世凯第十个儿子袁克坚的儿子。

他告诉我们说:“爷爷过世之前,最后说的一句就是:是他害了我。

是他害了我的‘他’是指袁克定,我的大伯父、袁世凯的大儿子。

”袁家诚曾经写过一篇文章,说袁克定是最后造成自己祖父从一个共和的创始人变成了一个复辟的人。

至于他做皇帝最后复辟这些因素很多,错综复杂。

最主要的一个就是袁克定。

“我的大伯父袁克定,因为他本人非常希望我爷爷做皇帝。

他是大太子,所以世袭的一定是他的王位。

还有这些君主立宪派,他们竭力推崇我祖父继续做皇帝。

”袁克定是袁世凯的长子。

袁世凯对这个大儿子信任有加,将很多权力都给了他。

然而袁克定并不满足。

他有一个更大的野心,那就是当皇帝。

虽然自己的父亲是中华民国大总统,但是不能世袭。

如果父亲当了皇帝那么自己就是太子,将来就能名正言顺地继承皇位,当上皇帝了。

于是他开始采取各种手段促使袁世凯登基。

袁家诚说:“我父亲曾经讲过,你大伯就是把你爷爷害了。

当时就是袁克定他想要继承皇位,所以支持你的爷爷做皇帝。

袁世凯到底有什么“本事”袁世凯传简介袁世凯是中国近代史上的人物,他26岁成为朝鲜交涉通商事务全权代表,是北洋军阀的鼻祖,中华民国第二任临时大总统。

后因称帝及卖国等行为身败名裂、遗臭万年。

2011年是辛亥革命100周年。

而袁世凯是这场革命紧挨伟人不过的一个人物。

抛开对他脸谱化的简单认识,他到底是一个什么样的人呢?厚黑袁世凯的厚黑是家传的。

他的叔父,也就是他的养父袁保庆,曾当过江宁盐巡道,纵横官场很有一套。

有一年,袁保庆过生日,家里唱堂会,请来苏州诸多名角献艺。

戏演到高潮,袁保庆触景生情,对只有十来岁的袁世凯说第二段了这样一段意味深长的话:“官场犹如戏场,你看台上演的这些忠孝节义、生死离别,何等生动逼真,使人闻之动心,观之泣涕,但这一切都是假的。

戏子之难,就难在把假做成真。

官场也是这样子,最大的本事就在于做工装假的做工技法。

若无此本事或本事不佳堪忧的话,不但被戏子取笑,被百姓看不起,在官场里也混不下去。

”该文对袁世凯影响很大,多年之后,他仍然记忆犹新。

袁世凯的“厚”集中体现在他的巴结儒生上。

他极力巴结慈禧太后。

慈禧太后的第一辆汽车就是老袁送的。

他巴结慈禧是很下工夫的。

八国联军撤退后,慈禧太后回到北京。

由于八国联军的毁坏,宫人的很多陈设都被抢走和毁坏了,过惯了奢侈过惯集体生活的慈禧太后命当时为直隶总督的袁世凯筹措资金。

这时直隶的很多地方的确没完全恢复秩序,就是立即向百姓顾不上代扣也来不及。

他为了迎合太后,除了已设法筹集了筹措一些款子外,还产品设计了一个生财计划,就是从那些肥缺官员身上刮油。

袁世凯派幕友立传京津的几家银号管事来署。

这些银号的管事者一听袁宫保有请,以为好事来了,便欣然而往。

见面之后,老袁假称有大批公款要存放生息,但要利息3分。

管事贪其存款数额巨大,但又以贷款利息太高为嫌,忙赔笑说道:“小号存款,月息向来最多8厘,3分数目实在太高,实在无力担承。

”老袁笑着说:“真的吗?那也好,公款就按8厘照算,但其中有我私人存款几十万,难道不肯特别优待吗?”管事们极力辩解,为了取信,他们说某藩台存款若干万,某道台存款若干万,都是个人存款。

袁世凯民初家的复杂人生袁世凯是中国近代历史上备受争议的政治家之一,他的一生经历了众多起伏和曲折。

除了他在政治舞台上的表现外,袁世凯的家庭生活同样复杂多样。

本文将以袁世凯家庭为切入点,探讨他的复杂人生。

一、家族背景带来的矛盾袁世凯出生于河南一富裕农村家庭,他的父亲是村里的地主。

在农村中,地主阶级和农民之间的矛盾常常激化,这也使得袁世凯在家庭中面临着巨大的压力和矛盾。

他的家庭背景让他在成长过程中既享受了物质上的富足,又遭受了农民的不满与敌意。

二、家族担负的期望袁世凯出身于一个知识分子家庭,他的父亲希望他能够接受良好的教育成为一名优秀的儿子。

然而,袁世凯却对学业不感兴趣,更倾向于军事和武术训练。

这与家族期望之间的冲突使得他与家庭关系紧张,并对自己的未来充满疑虑。

三、复杂的家庭关系袁世凯在家庭中并非独生子女,他有多个兄弟姐妹。

然而,他与家人之间的关系却并不亲密。

他的父亲对他的军事志向不满,而同样具有军事兴趣的弟弟却得到了父亲的支持和鼓励。

这种差异对袁世凯的心理有着深远的影响,造成了他内心的挣扎和孤独感。

四、家庭与政治的交织袁世凯的家庭生活与他的政治生涯紧密相连。

他通过与一位富商家族的女儿结婚,提升了自己的社会地位和政治影响力。

然而,这段婚姻也经历了诸多波折和矛盾,使得袁世凯与妻子之间的关系变得复杂而紧张。

五、家庭的支持与压力在袁世凯的政治生涯中,家庭对他的支持和压力并存。

他的妻子常常在家庭中发挥着重要的角色,同时也对他的政治野心提出了要求和期望。

这种家庭的双重压力使得袁世凯在政治舞台上做出了许多艰难的选择和决策。

六、复杂人生的收获与遗憾袁世凯的复杂家庭背景和政治生涯给他的人生带来了诸多收获和遗憾。

他通过政治手腕和家族背景取得了巨大的权力,成为了中国政治历史上的重要人物。

然而,他也因其政治手段和行为备受争议,并在晚年遭受内外敌人的围剿。

综上所述,袁世凯的家庭生活十分复杂多样,他在家族背景、家庭关系和政治压力之间面临了许多挑战和困惑。

袁世凯中国近代的复杂人物袁世凯,作为中国历史上一位极富争议的人物,他在中国近代史上扮演了重要的角色。

他深受赞扬和批评,他的一生充满了曲折与争议。

本文将就袁世凯在近代中国的重要事迹和贡献展开论述。

一、袁世凯的早年生活和政治经历袁世凯生于1859年,祖籍河南,出身于一个农民家庭。

他年少时接受传统教育,继而赴天津学习西方科学。

在童年和青少年时期,他经历了大量的个人苦难,例如家庭困境和个人努力的挫败。

这些经历塑造了他后来坚强、果决的性格。

袁世凯早年是清朝末年的重要政治家之一。

他在政治经历上积累了丰富的经验。

最初,他受命执掌北洋海军,后来逐渐崭露头角并成为与洋务派和康有为等人有联系的清朝重要官员。

二、袁世凯革命行动与辛亥革命袁世凯与辛亥革命相关联,他在这次革命中扮演了重要的角色。

他的投身革命起初被视为中国近代政治的一个重要转折点。

袁世凯在辛亥革命后,与孙中山及其他领导人展开合作,共同推翻了清朝。

辛亥革命结束后,袁世凯成为中华民国的临时大总统,并在1912年正式就任第一任中华民国大总统。

不过,袁世凯上台后进一步集中权力,采取对国内各派势力的镇压,这引发了强烈的抵制。

他试图恢复帝制,被视为背叛了革命的理想。

这一行动造成了国内不满和分裂,最终导致了北方军阀的崛起。

三、袁世凯的执政和对中国的影响袁世凯主政时期,他试图推行现代化的改革措施,积极建立新的政府机构,尽力解决财政和军事问题。

他的理念在当时受到了一些人的支持,袁世凯被赞誉为中国近代的“建国者”。

然而,袁世凯的执政也面临许多挑战和困难。

他周围存在着多个势力派系,这使得他的政权极其不稳定。

由于袁世凯的大量权力集中,中华民国政权的合法性遭到了质疑。

国内其他势力派系试图分割权力,并寻求各自的政治目标。

四、袁世凯晚年与逝世袁世凯在国内政治的压力下,于1915年废黜临时大总统职务,号召恢复帝制。

但这一行动引发了全国范围内的抗议和斗争。

与此同时,在国际上,袁世凯的行动也受到了批评和抵制。

袁世凯与辛亥革命权谋与民主的博弈辛亥革命是中国近代史上具有重大意义的一次革命,而袁世凯作为辛亥革命后的重要政治人物,他的权谋游戏与对民主的态度也备受争议。

本文将探讨袁世凯与辛亥革命之间的权谋与民主的博弈。

一、辛亥革命与袁世凯的崛起辛亥革命发生于1911年,当时的中国社会充满了不满和反抗情绪。

清朝政府腐败不堪,国力衰落,民众对其统治日益失去信心。

孙中山等革命志士发起了反清起义,推翻了清朝统治,结束了两千多年的封建王朝。

在辛亥革命后,新兴的中华民国成立,但政权的争夺与权力的重组依然在继续。

袁世凯,作为辛亥革命后的重要人物,凭借其在北洋军阀的地位和影响力,逐渐崛起并成为新政权争夺中的关键人物。

二、袁世凯的权谋之路袁世凯精于权谋,他在政治舞台上游刃有余,灵活运用各种手段来巩固和扩大自己的权力。

他借助北洋军阀的支持,逐步掌控了北洋政府,并在1912年宣布就任临时大总统。

一方面,袁世凯将各地的地方势力与军阀结盟,通过政治和军事手段控制了大片领土。

另一方面,他巧妙地利用了军事力量来对抗革命派,将反对他的势力削弱至最低。

此外,袁世凯还通过制定新政策,改善民众的生活,争取广泛的支持。

他实行了一系列经济改革和现代化建设,为国家的稳定和发展做出了一定的贡献。

三、袁世凯与民主的矛盾袁世凯在权谋的过程中,对民主的态度并不明确。

虽然辛亥革命的目标是建立一个民主共和的政权,但袁世凯并没有全面支持这一理念。

他在当时提出了“大总统专制主义”的概念,试图通过加强个人权力的集中来实现国家的统一和稳定。

他追求的是一种稳定与发展,并认为民主制度可能导致政权不稳定、社会动荡。

然而,袁世凯对民主的抵制也引发了广泛的反抗与不满。

民众对于反封建和争取民主自由的愿望并没有得到充分满足,社会的不平等问题没有得到有效解决。

四、权谋与民主的博弈袁世凯的权谋与民主之间形成了博弈关系。

他通过权力的集中来稳定政权,但这也引发了民众的不满和反抗。

袁世凯希望用稳定来换取国家的发展,但民主制度的推行仍然是当时民众的追求。

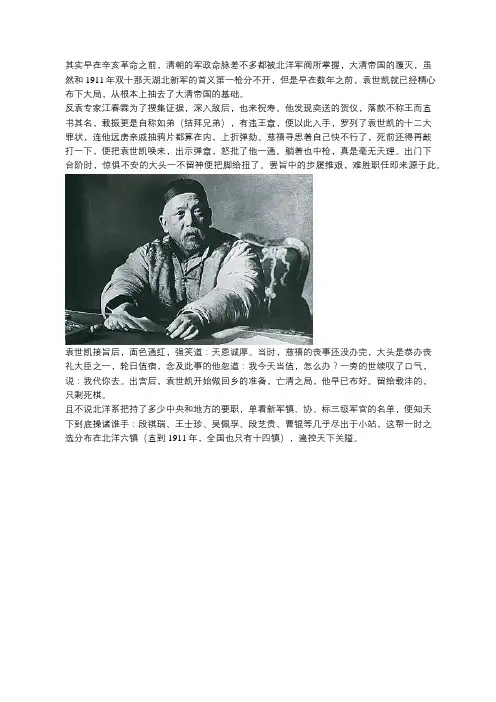

其实早在辛亥革命之前,清朝的军政命脉差不多都被北洋军阀所掌握,大清帝国的覆灭,虽然和1911年双十那天湖北新军的首义第一枪分不开,但是早在数年之前,袁世凯就已经精心布下大局,从根本上抽去了大清帝国的基础。

反袁专家江春霖为了搜集证据,深入敌后,也来祝寿。

他发现奕送的贺仪,落款不称王而直书其名,载振更是自称如弟(结拜兄弟),有违王章,便以此入手,罗列了袁世凯的十二大罪状,连他远房亲戚抽鸦片都算在内,上折弹劾。

慈禧寻思着自己快不行了,死前还得再敲打一下,便把袁世凯唤来,出示弹章,怒批了他一通。

躺着也中枪,真是毫无天理。

出门下台阶时,惊惧不安的大头一不留神便把脚给扭了。

罢旨中的步履维艰,难胜职任即来源于此。

袁世凯接旨后,面色通红,强笑道:天恩诚厚。

当时,慈禧的丧事还没办完,大头是恭办丧礼大臣之一,轮日值宿,念及此事的他忽道:我今天当值,怎么办?一旁的世续叹了口气,说:我代你去。

出宫后,袁世凯开始做回乡的准备,亡清之局,他早已布好。

留给载沣的,只剩死棋。

且不说北洋系把持了多少中央和地方的要职,单看新军镇、协、标三级军官的名单,便知天下到底操诸谁手:段祺瑞、王士珍、吴佩孚、段芝贵、曹锟等几乎尽出于小站,这帮一时之选分布在北洋六镇(直到1911年,全国也只有十四镇),遍控天下关隘。

第一镇驻北京;第二镇分驻山海关和直隶省永平府;第三镇分驻保定和奉天省锦州府;第四镇驻天津小站;第五镇驻济南;第六镇驻北京南苑。

虽然其中四镇已划归陆军部,但军队向来认人,段祺瑞等根本不把铁良放在眼里。

而另一方面,治理中国所依赖的社会基础士绅阶层,随着科举的废除,其身份已发生了转型。

年轻一点的,被革命党忽悠去,走上颠覆现政权的道路;年长一些的,通过选举挤进咨议局,以非暴力不合作的态度跟清廷对抗到底。

才不敷用的载沣,面对这样的残局,即使怨谤集于一身,也无能为力。

袁世凯的故事袁世凯,清朝末代大总统,中国近代史上备受争议的政治人物之一。

他的一生经历波澜起伏,执政期间推行了一系列改革措施,同时也因其权力集中、独裁倾向而备受争议。

本文将从袁世凯的早年经历、政治生涯、改革措施以及影响等方面,为读者呈现这位历史人物的生动故事。

袁世凯出生于1859年,出身军人世家。

年轻时,他曾留学日本,学习西方政治制度和军事知识,对国家强盛充满向往。

后来,他加入了洋务运动,积极参与政治改革。

在甲午战争中,他曾担任北洋水师提督,表现出色,被誉为“北洋海军的救星”。

随着清朝政局动荡,光绪皇帝逝世,慈禧太后垂帘听政,袁世凯开始崭露头角。

他曾多次出任北洋军阀的要职,参与政治斗争,最终在辛亥革命后成为中华民国临时大总统。

袁世凯在位期间,推行了一系列改革措施,如废除科举制度、设立临时约法会等,试图振兴国家,实现国家富强。

然而,袁世凯的执政方式也备受争议。

他实行专制统治,废除议会制度,削弱地方政府权力,导致民众不满。

此外,他还曾试图称帝,引发“护国运动”,最终不得不放弃帝制,改立临时约法会。

袁世凯的政治手段和权力集中倾向,引发了社会不稳定,最终导致辛亥革命的失败。

袁世凯在中国近代史上留下了复杂多变的政治遗产。

他的改革措施对中国近代化进程产生了一定影响,但其专制统治和独裁倾向也给国家带来了不稳定因素。

袁世凯的故事,既是中国近代史上的重要一页,也是一个备受争议的政治人物形象。

总的来说,袁世凯是一位具有复杂性和多面性的历史人物。

他的一生经历充满传奇色彩,执政期间的改革措施和政治手段都对中国近代史产生了深远影响。

通过对袁世凯的故事的回顾,我们不仅可以了解这位历史人物的生平经历,也可以深入思考他在中国近代史上的地位和作用。

袁世凯的故事,是中国近代史上不可忽视的重要篇章。

浅谈袁世凯的是非功过袁世凯是中国近现代史上一个极为复杂的历史人物,被评价为是非功过参半的人物。

在其历史生涯中,袁世凯既有推翻清朝的功劳,也有出卖民族利益的污点。

下面就对袁世凯的是非功过做一简单的浅谈。

作为晚清末年政治局势的主要参与者,袁世凯早在1908年就成为大总统,在位期间颁布了一系列以徵税为基础的现代化政策,推动和促进了晚清政府的现代化进程。

袁世凯率先提出“让步以求和”的思想,为《辛丑和议》达成奠定了基础,使中国免于长达三年的战争。

因此,袁世凯有着维护国家利益与民族利益的功绩。

然而,袁世凯的汉奸形象也被历史证实。

在1915年的二十一条要求中,袁世凯追随日本帝国主义,出卖了中国的主权,放弃了对独立的坚持,使得中国沦为一条蚂蚱般的国度。

此外,袁世凯也曾在镇压辛亥革命和孙中山等革命活动中起到作用,这成为其被人诟病的一个根源。

袁世凯对中国的近代化进程的推动亦有不可否认的贡献。

他在征兆的推行中,修筑了大量的铁路、航道、公路和邮电等,极大地改善了中国的基础设施,为中国现代化奠定了基础。

此外,袁世凯还注重中国在国际上的地位,积极开展外交活动,并与多个大国建立了友好关系。

可以说,袁世凯为晚清痛苦的历史背景下,提供了启蒙式的改革方案。

然而,袁世凯缺乏坚定的政治信仰和思想,其政治路线和立场混沌不清。

由于没有明确的思想指导,他在某些问题上存在矛盾和反复无常,颁布过一系列的奇怪政策,如“白话运动”等,其错误决策常常影响国家的正常治理。

此外,袁世凯的私心较重,尤其是在独裁时期,滥用权力,贪污腐败,造成了民生的严重危害。

可见其缺乏治理国家的才智和能力。

总体而言,袁世凯的是非功过并未得到统一的评价,人们对他的看法因爱好不同而异。

但不可否认的是,袁世凯作为中国近现代史上的一个重要人物,在他的统治名下,中国历经了多次改革和动荡,在早期奠定了近代中国国家和社会的基础。

袁世凯的功与过【摘要】袁世凯的政治生涯;袁世凯各个任上的政绩;袁世凯的政治谋略与手段;袁世凯称帝的动机;对袁世凯的总体评价;【关键词】袁世凯;称帝;政绩;功与过【正文】在历史教材及各类历史参考书中,对袁世凯最多的评价与概括就是“窃国大盗”、“独夫民贼”。

但细究历史,不难注意到从1912年中华民国成立到1916年袁世凯魂归西天,中间经历了近四年的时间。

在这四年时间里,他真的一无是处,没有作为么他登上政治舞台仅仅因为阿谀奉承和善于钻营吗他仅仅是一个一心想着称帝,而荼毒百姓的“奸雄”么为了了解这些问题,本文从以下几个方面来探讨。

一、袁世凯早年的经历如何,其任上的政绩有多少袁世凯出生于河南省南部的项城县,早年跟随其两个叔父混迹于官场中,深谙世故人情后投笔从戎,跟随吴长庆在军中任职。

其后他在就任大总统之前的经历可大致分为三个时期1、朝鲜时期1882年,朝鲜壬午兵变,23岁的他已经认识到这次机遇对于他的重要性。

他在给自己的堂兄的家书中写道“弟限于资格,中原难期大用,抵高丽,能握兵权……既建功业,不愁朝王之不我用。

”足以见其深谋远略与分析预测能力。

袁世凯驻朝期间,几乎成为朝鲜内部的清道夫,曾制止过多次朝鲜内部可能的动乱,并且极力巩固清朝在朝鲜的宗主国地位。

他在驻朝鲜期间,就已经表现出了出色的政治能力。

首先,他致力于发展中朝之间的商务。

光绪八年,他参与订立了《水陆贸易章程》,从此以后中朝才开始有民间的商业往来。

订立章程之后的六年间,华商数量增长超过5倍,关税增加了三倍多,贸易额接近与朝鲜与日本贸易总额的一半。

其次,在其他方面他也有所成绩。

1888年他效仿日本,筹议开设了中朝之间的航运,1885年他奏设了凤凰城至汉城的电报线。

政治上,他也积极效仿西方列强的行径,通过对朝鲜举借贷款而攫取政治利益,并且在朝鲜设置了清商租界,通过政治手段为中国商人提供便利。

他效仿西方的行为,一方面说明他的政治谋略的能力,另一方面也表明他已经接受了至少部分的西方政治思想,最后选择称帝与“做旧式的皇帝的美梦”关系不大。

袁世凯巧施小伎俩,慈禧甘心驱红人【摘要】袁世凯作为近代中国历史上的重要政治人物,运用各种巧妙手段在政治斗争中脱颖而出。

他善于运用小计和策略,巧妙地获取权力和地位。

而慈禧则是晚清末期的权力核心,她曾被袁世凯的手段所打动,甘心驱红人。

本文分析了袁世凯的政治手段和慈禧对他的态度,探讨了慈禧为何甘心驱红人以及袁世凯如何巧施小计的原因。

最终,文章指出袁世凯的策略取得了成功,慈禧在袁世凯巧施小计下有所变化,并对权力斗争的启示进行了总结。

袁世凯和慈禧之间的政治互动,展现了权谋斗争的精彩之处,值得进一步深入研究。

【关键词】袁世凯、慈禧、政治手段、小计、驱红人、态度、策略成功、权力斗争、启示。

1. 引言1.1 袁世凯巧施小伎俩袁世凯是中国近代史上备受争议的政治人物之一,他的政治手段和策略备受关注。

袁世凯巧施小计,善于运用权谋,以达成自己的政治目的。

他在权力斗争中展现出了出色的手腕和智慧,让人们对他的政治能力刮目相看。

袁世凯的政治手段可以说是丰富多彩,其中最为人称道的就是他的巧施小计。

袁世凯擅长利用人际关系和政治联盟,通过巧妙的策略和手段实现自己的政治目的。

他深谙权谋之道,善于运用政治游戏的规则,将自己置于有利的位置。

袁世凯的巧施小计在当时政治舞台上掀起一阵风暴,深深影响了当时的政治格局和历史走向。

袁世凯的巧施小计无疑展现了他非凡的政治智慧和策略眼光,让人们感叹不已。

他的政治手段深受人们的推崇和钦佩,被认为是近代中国政治史上的一大奇才。

袁世凯以其独特的政治天赋和手段在历史舞台上留下了浓墨重彩的一笔,成为中国近现代史上不可或缺的重要人物。

1.2 慈禧甘心驱红人慈禧甘心驱红人,是历史上一个备受争议的话题。

慈禧作为清朝最后一位皇后,她在权力斗争中展现出了强大的意志和手腕。

在袁世凯的政治手段下,慈禧在某种程度上成为了袁世凯的傀儡,甘心接受他的驱使,从而达到了自己的政治目的。

慈禧甘心驱红人这一事件,反映了袁世凯的政治手段和慈禧的政治智慧。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢袁世凯凭什么成为民国初年最具实权的人物?

导语:袁世凯与皇族的矛盾最终导致1908年的“足疾”诏令。

袁世凯的腿部受轻伤,使得他需要在官邸休息几天。

然而,完全出人意料,也让每个了解他是

袁世凯与皇族的矛盾最终导致1908年的“足疾”诏令。

袁世凯的腿部受轻伤,使得他需要在官邸休息几天。

然而,完全出人意料,也让每个了解他是满清铁腕人物的外国人深感惊奇,摄政王颁发谕旨,非常遗憾地宣布,皇帝陛下“忠诚的大臣袁世凯将归乡疗养一段不确定的时间,以治疗足疾。

”

满清朝廷委任他为总理大臣,南方革命党人拥戴他为民国大总统,在这个东方大国的此次危机中,袁世凯左右逢源,步履轻快而平稳,成为了当前中国最具实权的人物。

在过去3年中,袁世凯被迫退出政治舞台,但从1898年起,他就已经是四万万中国人中最令人瞩目的人物。

结合他以往的政治经历和目前来自中国各方面的声音判断,在这场动荡的革命结束后,整个世界将发现,无论袁世凯的头衔是总督、总理大臣或总统,这个人将成为他们处理对华事务时无法回避的大人物。

为什么一定是这个人呢?他出身卑贱,所受教育有限,知识浅薄。

他从未走出过国门一步,不会说母语之外的任何语言。

那么,为什么是他成为了中国人中最具有革新思想、同时又在改革者中最具有传统思维的中国人?

既获洋人尊重又能统筹国内各派势力的唯一人物

袁世凯十分推崇日本政治家儿玉源太郎①,后者先任台湾总督,后供职于日本军部,死后被誉为新日本最杰出的治国能臣。

袁世凯效仿他的学习吸收能力,深通为人处世之道,并拥有治国天赋。

他们两人

生活常识分享。

袁世凯的权谋人生

纵观袁世凯这一生,无不为权谋二字所左右。

在他生活的那个时代,中国面临着5000年未有的大变局,各种矛盾和冲突都交织在一起,袁世凯四起四落,饱尝了政治的辛酸苦辣。

可是这位悬崖之虎却毫不畏惧,认为不能谋,就不能成就大事,他总是在各种政治漩涡里不停的思量,苦苦地思谋者锦囊妙计,不断地权衡利弊,这才杀出重围,走出一条独特的人生路。

从一介武夫到位极人臣,从前前清忠臣到洪宪皇帝,袁世凯翻手为云覆手为雨,驾驭天下风云。

而计谋好比一把无形的“刀”,隐藏在人的心里,只有在使用时,才会露出锋利的刀尖,而袁世凯就把它在政治上运用的随心所欲,让人叹为观止。

出生富裕之家的袁世凯是一个早年失意的纨绔子弟,参加过两次科举考试,均名落孙山,这对他的打击很大,从此他对科举制度恨之入骨,并咬牙切齿的说:“大丈夫当效命疆场,安内攘外,岂能龌龊久困于笔砚间,自误光阴耶!”若干年后,袁世凯掌握了大权,便带头提议废除了科举制度,然而袁世凯却是个官欲旺盛的人,便报捐了一个从七品的小官,从一个区区一个七品小官到一代权臣,在这从权之路上,有两个人给予了他极大的帮助,一个是始终陪伴左右的徐世昌,另一个则是一代名臣“伯乐”李鸿章,而人生恰恰需要伯乐的指引,所以袁世凯在做朝鲜监国时就已露出锋芒,并死死地抓住这棵大树李鸿章,从一个小小的中枢科中书到监司大员,并赏加二品官衔,其速度之快,非常人能望其项背,究其原因,除了他办事认真,手腕灵活外,还有就是从权伯乐李鸿章。

一代枭雄往往能认清形势,并以其手腕一刀致命,在甲午战争失败后,大清帝国上下人心大乱,许多人都在思索:今后中国何以自强,中国要以何处去?督军办务处尽管非常重要,但袁世凯认为:身居乱世,有兵就有权,必须亲训一支军队。

所以他四处钻营,运用贿赂,拜老师,托请等手段,打通军门路,并最终打造出一支属于自己的军队“新建陆军”,随身居小站,却为袁世凯后来以北洋军阀控制中国奠定了基石。

袁世凯已经在官场上摸爬滚打了十几年,他清楚的知道:如果在尔虞我诈中一步步爬上去,一要有靠山,二要有资本(特别是军队)

在慈禧发动政变,宣布重新训政的前一段时间,维新派和守旧派都在争夺他这枚砝码,要是换成别人面对呼啸而来的政治风暴,恐怕早已躲之不及,但是,袁世凯对风云变幻总会产生莫名奇妙的冲动,他要仔细权衡利弊,在做抉择,在他的人生天平上,权力始终是最重要的筹码,所以他将维新派的计划全盘托出,就因为这一告密,他立了一大功,取得了慈禧的信任,为他的扶摇直上打下了基础,而不得不提的是正因为袁世凯这一告密,戊戌六君子被杀于北京菜市口。

后来在甲午战争后,袁世凯又因在镇压义和团中得利,在伯乐李鸿章病故时,袁世凯正式接任直隶总督兼北洋大臣,与他任山东巡抚间隔不到两年,就已经爬上了天下第一总督的高位了。

后来随着光绪慈禧相继离世等一系列事件,袁世凯遭到了罢官,然而这并不是权力之路上的终点,在他自号“洹上钓叟”期间,虽然表面上一幅闲云野鹤的样子,其实朝廷内外袁世凯的暗探密布,北京有什么动静袁世凯都了如指掌,只等皇帝请他回来。

后来武昌起义一声枪响,朝廷却不得不“请”回袁世凯,而袁却半推半就给予朝廷大压力,就这样由于内忧外患等多种原因,清廷被迫于1912年2月12日宣布退位。

而袁世凯却成了最终赢家,临时就任大总统,夺取了辛亥革命的胜利果实。

但是,袁世凯赢了一世,而他的错恰恰是从权之路的最后一段所犯,也是他人生巅峰时最大的错误,那就是称帝,他已被权力冲昏了头脑,这也是与曹操最大的区别,以“民之所欲,天必从之”等借口复辟帝制,也正是因为这样弄得他众叛亲离,四面楚歌,在一片讨袁声中

气绝身亡,可谓聪明一世,糊涂一时。

一代枭雄的“权谋”之路就此终结,唏嘘不已!。