脊椎动物比较解剖解读

- 格式:ppt

- 大小:234.50 KB

- 文档页数:32

脊椎动物的比较解剖脊椎动物各系统的比较一、脊索动物三大特征:1.脊索,背神经管,鳃裂;脊索动物与无脊椎动物之间的关系;2.进化的几个大事件,即几大里程碑;3.动物总数和各纲动物数量;4.脊索动物的进化过程:棘皮动物—原始无头类——尾索动物和头索动物——原始有头类——原始无颌类——原始有颌类——水生的鱼类——水生向陆生过渡的两栖类——空中和陆地生活的鸟兽二、原索动物:1.尾索动物:退行性变态,在几小时至1天的时间内:海鞘的变化:自由游泳——固着尾部脊索——消失,尾被吸收背神经管——实心神经节咽鳃裂——数目增加雌雄同体、开管式循环2.头索动物:名称的由来;其结构的进步性、原始性和特化性;三、脊椎动物胚胎发育和各胚层的分化(对照教材图示自己看,重点)文昌鱼的发育:囊胚-原肠胚-神经胚三胚层的出现中胚层形成的问题(不同动物的形成方式)中胚层的分化、其他胚层的分化四、比较各个系统:横向的比较一)皮肤及其衍生物1.皮肤结构:表皮——外胚层真皮——中胚层皮下组织——中胚层衍生物:表皮:所有腺体,所有角质外骨骼真皮:鱼类骨质鳞片,鳍条,骨板表皮和真皮共同形成的:盾鳞2.比较:文昌鱼:为单层柱状上皮,内有单细胞腺和感觉细胞,外有一层表皮分泌的角质层。

真皮由胶状结缔组织组成。

圆口类:表皮由多层上皮细胞组成,最表层的细胞也是具有核的活细胞,细胞间有单细胞腺。

真皮为有规则排列的结缔组织,内含胶元纤维和弹性纤维脊椎动物:多层表皮和真皮水生腺体为单细胞(极少数多细胞腺体)两栖类和陆生的腺体为多细胞鱼类:表皮和真皮都为多层细胞组成,以单细胞腺体为主,包含少数多细胞腺,腺体多为黏液腺。

衍生物为四种类型鳞片:盾鳞(来源于表皮和真皮)、硬鳞(源于真皮)、骨鳞(圆鳞和栉鳞,源于真皮)进化方向:盾鳞——硬鳞——圆鳞——栉鳞薄——轻——灵活——减少水的阻力和形成小的水湍流两栖类:皮肤裸露,角质层薄并有活细胞。

真皮厚而致密,内有大量多细胞黏液腺,部分还具有毒腺。

脊椎动物各系统的比较一、脊索动物三大特征:1.脊索,背神经管,鳃裂;脊索动物与无脊椎动物之间的关系;2.进化的几个大事件,即几大里程碑;3.动物总数和各纲动物数量;4.脊索动物的进化过程:棘皮动物—原始无头类——尾索动物和头索动物——原始有头类——原始无颌类——原始有颌类——水生的鱼类——水生向陆生过渡的两栖类——空中和陆地生活的鸟兽二、原索动物:1.尾索动物:退行性变态,在几小时至1天的时间内:海鞘的变化:自由游泳——固着尾部脊索——消失,尾被吸收背神经管——实心神经节咽鳃裂——数目增加雌雄同体、开管式循环2.头索动物:名称的由来;其结构的进步性、原始性和特化性;三、脊椎动物胚胎发育和各胚层的分化(对照教材图示自己看,重点)文昌鱼的发育:囊胚-原肠胚-神经胚三胚层的出现中胚层形成的问题(不同动物的形成方式)中胚层的分化、其他胚层的分化四、比较各个系统:横向的比较一)皮肤及其衍生物1.皮肤结构:表皮——外胚层真皮——中胚层皮下组织——中胚层衍生物:表皮:所有腺体,所有角质外骨骼真皮:鱼类骨质鳞片,鳍条,骨板表皮和真皮共同形成的:盾鳞2.比较:文昌鱼:为单层柱状上皮,内有单细胞腺和感觉细胞,外有一层表皮分泌的角质层。

真皮由胶状结缔组织组成。

圆口类:表皮由多层上皮细胞组成,最表层的细胞也是具有核的活细胞,细胞间有单细胞腺。

真皮为有规则排列的结缔组织,内含胶元纤维和弹性纤维脊椎动物:多层表皮和真皮水生腺体为单细胞(极少数多细胞腺体)两栖类和陆生的腺体为多细胞鱼类:表皮和真皮都为多层细胞组成,以单细胞腺体为主,包含少数多细胞腺,腺体多为黏液腺。

衍生物为四种类型鳞片:盾鳞(来源于表皮和真皮)、硬鳞(源于真皮)、骨鳞(圆鳞和栉鳞,源于真皮)进化方向:盾鳞——硬鳞——圆鳞——栉鳞薄——轻——灵活——减少水的阻力和形成小的水湍流两栖类:皮肤裸露,角质层薄并有活细胞。

真皮厚而致密,内有大量多细胞黏液腺,部分还具有毒腺。

脊椎动物总结第一节脊椎动物的比较解剖一、皮肤皮肤包被在整个动物体的表面。

(一)结构:为多层细胞,包括表皮与真皮两部分。

表皮复层上皮,来源于外胚层。

真皮致密结缔,来源于中胚层。

有血管、神经、感受器、色素细胞及皮肤腺。

(二)机能:多样1. 保护作用:避免损伤,防水蒸发,防御理化刺激,防止微生物侵袭。

2. 感觉机能:感受冷、热、痛、触、压等刺激。

3. 分泌、调节体温、排泄。

4. 贮藏养料、呼吸、运动等多种功能。

(三)皮肤的衍生物皮肤腺:粘液腺、皮脂腺、汗腺、乳腺、臭腺等:角质鳞、羽、毛、喙、爪、蹄、指甲、角等。

骨质外骨骼:骨质鳞片、骨质鳍条、爬行类的骨板、鹿角等。

皮肤衍生物表皮和真皮共(四)各个类群:1. 化石无颌类(甲胄鱼类):身体包被大块的骨甲。

2. 现代无颌类(圆口类):皮肤裸露无鳞。

富含单细胞粘液腺,泌粘液,使身体粘滑。

皮肤衍生物:口漏斗和舌的角质齿。

3. 鱼类:水生特征:富粘液腺。

表皮富含单细胞粘液腺,分泌粘液润滑身体,减少游泳时水的阻力。

真皮较薄,与肌肉紧密相接。

内有色素细胞。

皮肤衍生物粘液腺、色素细胞和鳞片:盾鳞、硬鳞、骨鳞(圆鳞+栉鳞)。

4. 两栖类:水陆过渡特征:皮肤裸露。

表皮:轻微角质化,防止水分蒸发。

开始出现蜕皮现象。

真皮:较薄,有大量多细胞粘液腺,保持皮肤湿润。

皮下淋巴间隙发达。

5. 爬行类:真正陆生特征:皮肤干燥,缺乏腺体。

表皮:角质层厚,具角质鳞,防止水分蒸发;蜕皮更明显。

指(趾)端具爪。

真皮:较薄,少数种类具真皮骨板。

6. 鸟类适应飞翔特征:薄、松、软、干。

表、真皮:均薄而柔软。

除尾脂腺外,无其它皮肤腺,皮肤干燥。

表皮衍生物羽、角质鳞、喙鞘、距、爪以及尾脂腺等,无真皮衍生物。

7. 哺乳动物适应陆生:厚而坚韧,皮肤腺异常发达。

真皮非常发达,皮下脂肪厚。

表皮角质衍生物毛、爪、蹄、指甲、角质鳞、洞角等。

多细胞皮肤腺异常发达:皮脂腺、汗腺、乳腺、臭腺。

二、骨骼系统内骨骼为活物质,分为软骨和硬骨。

脊椎动物比较解剖学脊椎动物比较解剖学中国农业大学生物学院2017.1.16第二部分脊椎动物比较解剖•第一章皮肤及其衍生物•1、皮肤(skin)质膜→单层表皮→皮肤。

• 1.1皮肤结构:表皮、真皮、皮下层。

• 1.1.1表皮:①角质层:数层扁平细胞。

嗜酸性,核消失。

②颗粒层:2-3层梭形细胞,嗜碱性,核趋于萎缩。

③棘细胞层:5-10层多边形细胞,具棘突。

④基底层:连于基膜上,细胞立方或柱状,生发层。

第一章皮肤及其衍生物1.1.2真皮:致密结缔组织。

①乳头层:伸出乳头状突起入表皮,含丰富毛细血管。

②网状层:神经、血管、腺体、环层小体(感受压力)1.1.3皮下组织:疏松结缔组织、脂肪。

1.2皮肤功能保护、感觉、调节、分泌、排泄、呼吸、运动、储存食物等。

•2、皮肤衍生物•1表皮衍生物 1.1腺体• 1.1.1单细胞粘液腺,杯状,圆口类、鱼类、两栖类。

• 1.1.2多细胞腺体:•鱼类:量少,特化为毒腺、照明器等。

•两栖类:粘液腺(湿润)、浆液腺(毒性)。

幼体及终生水生生活种类单细胞粘液腺为主。

•爬行类:浆液腺分泌有毒物质或外激素。

无单细胞腺•鸟类:仅尾脂腺。

作用是防水、促进钙磷吸收。

但平胸总目、鹦鹉、啄木鸟则无。

•哺乳类:发达,皮脂腺、汗腺、乳腺、味腺。

大象缺乏。

• 1.2角质外骨骼:• 1.2.1角质齿:见于圆口类。

源于角质鳞。

• 1.2.2角质鳞:角质层加厚硬化。

仅见于羊膜类。

• 1.2.2.1爬行类蜥蜴、蛇,连接皮肤肌、肋骨。

响尾蛇的响环。

龟、鳄类,不脱落,属真皮骨板,外有角质盾片、鳞片。

• 1.2.2.2 鸟类胫部、胫下部、足和趾间、蹼表面的鳞片,1.2.2.3哺乳类角质鳞。

• 1.2.3爪、指甲、蹄。

• 1.2.4羽:表皮生发层增殖、角化形成羽轴、羽枝。

•羽的颜色:色素细胞、折光细胞。

• 1.2.5毛:哺乳类特有。

• 1.2.6表皮角。

• 2.真皮衍生物:•鱼类骨质鳞、鳍条,爬行类及少数哺乳类骨板、实角。

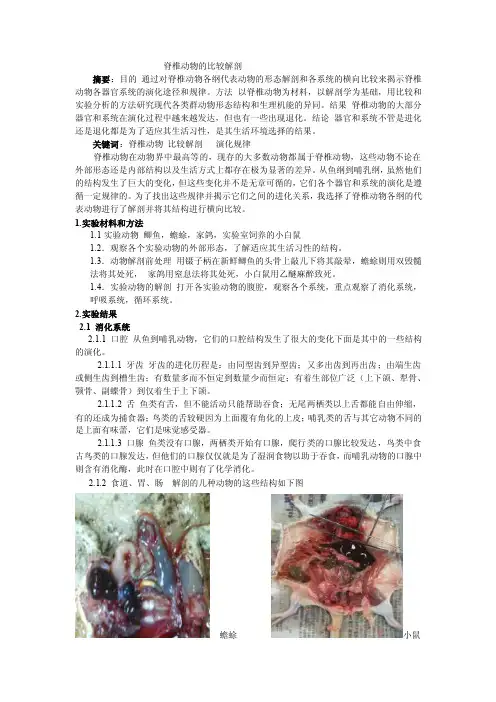

脊椎动物的比较解剖摘要:目的通过对脊椎动物各纲代表动物的形态解剖和各系统的横向比较来揭示脊椎动物各器官系统的演化途径和规律。

方法以脊椎动物为材料,以解剖学为基础,用比较和实验分析的方法研究现代各类群动物形态结构和生理机能的异同。

结果脊椎动物的大部分器官和系统在演化过程中越来越发达,但也有一些出现退化。

结论器官和系统不管是进化还是退化都是为了适应其生活习性,是其生活环境选择的结果。

关键词:脊椎动物比较解剖演化规律脊椎动物在动物界中最高等的,现存的大多数动物都属于脊椎动物,这些动物不论在外部形态还是内部结构以及生活方式上都存在极为显著的差异。

从鱼纲到哺乳纲,虽然他们的结构发生了巨大的变化,但这些变化并不是无章可循的,它们各个器官和系统的演化是遵循一定规律的。

为了找出这些规律并揭示它们之间的进化关系,我选择了脊椎动物各纲的代表动物进行了解剖并将其结构进行横向比较。

1.实验材料和方法1.1实验动物鲫鱼,蟾蜍,家鸽,实验室饲养的小白鼠1.2.观察各个实验动物的外部形态,了解适应其生活习性的结构。

1.3.动物解剖前处理用镊子柄在新鲜鲫鱼的头骨上敲几下将其敲晕,蟾蜍则用双毁髓法将其处死,家鸽用窒息法将其处死,小白鼠用乙醚麻醉致死。

1.4.实验动物的解剖打开各实验动物的腹腔,观察各个系统,重点观察了消化系统,呼吸系统,循环系统。

2.实验结果2.1 消化系统2.1.1 口腔从鱼到哺乳动物,它们的口腔结构发生了很大的变化下面是其中的一些结构的演化。

2.1.1.1 牙齿牙齿的进化历程是:由同型齿到异型齿;又多出齿到再出齿;由端生齿或侧生齿到槽生齿;有数量多而不恒定到数量少而恒定;有着生部位广泛(上下颌、犁骨、颚骨、副蝶骨)到仅着生于上下颌。

2.1.1.2 舌鱼类有舌,但不能活动只能帮助吞食;无尾两栖类以上舌都能自由伸缩,有的还成为捕食器;鸟类的舌较硬因为上面覆有角化的上皮;哺乳类的舌与其它动物不同的是上面有味蕾,它们是味觉感受器。

冯贝尔法则指脊椎动物胚胎发育的一种规律,由生物学家冯·贝尔(KarlErnstvonBaer)于1828年提出。

冯• 贝尔(K. E. von Baer 1792 – 1876)比较解剖学之父,通过比较多种脊椎动物的胚胎发育之后,发现脊椎动物的早期胚胎具有如下共同特征:

种系特征性发育阶段(phylotypic stage)在一组动物中,属于所有动物共有的结构总是比用于区分不同动物种类的特征结构优先发生。

这就是冯•贝尔法则,所有脊椎动物具有的结构,例如脑、脊髓、脊索、体节、主动脉弓等,都优先发生;而不同纲的特征结构,如四肢、羽毛、毛发,则后发生。

因而,鱼类、两栖类、爬行类、鸟类及哺乳类的原肠胚及神经胚之后的早期胚胎都很相似,随着胚胎进一步发育,它们走向各自不同的发育途径,胚胎开始依次具有各纲、目、属的特征,最终具有种的特征。