脊椎动物比较解剖学

- 格式:pptx

- 大小:17.34 MB

- 文档页数:156

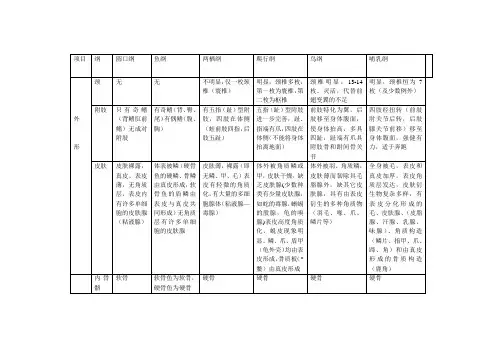

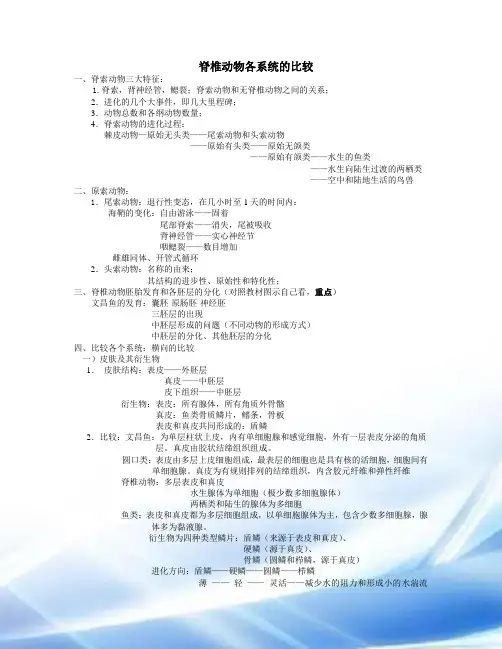

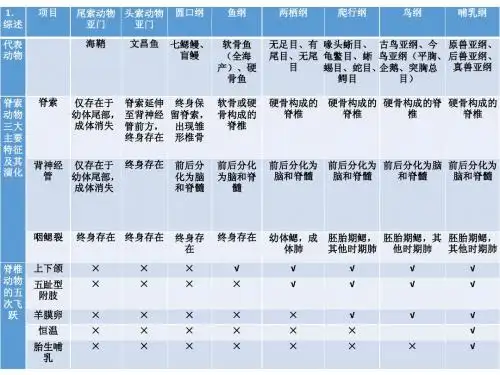

脊椎动物各系统的比较一、脊索动物三大特征:1.脊索,背神经管,鳃裂;脊索动物和无脊椎动物之间的关系;2.进化的几个大事件,即几大里程碑;3.动物总数和各纲动物数量;4.脊索动物的进化过程:棘皮动物—原始无头类——尾索动物和头索动物——原始有头类——原始无颌类——原始有颌类——水生的鱼类——水生向陆生过渡的两栖类——空中和陆地生活的鸟兽二、原索动物:1.尾索动物:退行性变态,在几小时至1天的时间内:海鞘的变化:自由游泳——固着尾部脊索——消失,尾被吸收背神经管——实心神经节咽鳃裂——数目增加雌雄同体、开管式循环2.头索动物:名称的由来;其结构的进步性、原始性和特化性;三、脊椎动物胚胎发育和各胚层的分化(对照教材图示自己看,重点)文昌鱼的发育:囊胚-原肠胚-神经胚三胚层的出现中胚层形成的问题(不同动物的形成方式)中胚层的分化、其他胚层的分化四、比较各个系统:横向的比较一)皮肤及其衍生物1.皮肤结构:表皮——外胚层真皮——中胚层皮下组织——中胚层衍生物:表皮:所有腺体,所有角质外骨骼真皮:鱼类骨质鳞片,鳍条,骨板表皮和真皮共同形成的:盾鳞2.比较:文昌鱼:为单层柱状上皮,内有单细胞腺和感觉细胞,外有一层表皮分泌的角质层。

真皮由胶状结缔组织组成。

圆口类:表皮由多层上皮细胞组成,最表层的细胞也是具有核的活细胞,细胞间有单细胞腺。

真皮为有规则排列的结缔组织,内含胶元纤维和弹性纤维脊椎动物:多层表皮和真皮水生腺体为单细胞(极少数多细胞腺体)两栖类和陆生的腺体为多细胞鱼类:表皮和真皮都为多层细胞组成,以单细胞腺体为主,包含少数多细胞腺,腺体多为黏液腺。

衍生物为四种类型鳞片:盾鳞(来源于表皮和真皮)、硬鳞(源于真皮)、骨鳞(圆鳞和栉鳞,源于真皮)进化方向:盾鳞——硬鳞——圆鳞——栉鳞薄——轻——灵活——减少水的阻力和形成小的水湍流两栖类:皮肤裸露,角质层薄并有活细胞。

真皮厚而致密,内有大量多细胞黏液腺,部分还具有毒腺。

脊椎动物各系统的比较一、脊索动物三大特征:1.脊索,背神经管,鳃裂;脊索动物与无脊椎动物之间的关系;2.进化的几个大事件,即几大里程碑;3.动物总数和各纲动物数量;4.脊索动物的进化过程:棘皮动物—原始无头类——尾索动物和头索动物——原始有头类——原始无颌类——原始有颌类——水生的鱼类——水生向陆生过渡的两栖类——空中和陆地生活的鸟兽二、原索动物:1.尾索动物:退行性变态,在几小时至1天的时间内:海鞘的变化:自由游泳——固着尾部脊索——消失,尾被吸收背神经管——实心神经节咽鳃裂——数目增加雌雄同体、开管式循环2.头索动物:名称的由来;其结构的进步性、原始性和特化性;三、脊椎动物胚胎发育和各胚层的分化(对照教材图示自己看,重点)文昌鱼的发育:囊胚-原肠胚-神经胚三胚层的出现中胚层形成的问题(不同动物的形成方式)中胚层的分化、其他胚层的分化四、比较各个系统:横向的比较一)皮肤及其衍生物1.皮肤结构:表皮——外胚层真皮——中胚层皮下组织——中胚层衍生物:表皮:所有腺体,所有角质外骨骼真皮:鱼类骨质鳞片,鳍条,骨板表皮和真皮共同形成的:盾鳞2.比较:文昌鱼:为单层柱状上皮,内有单细胞腺和感觉细胞,外有一层表皮分泌的角质层。

真皮由胶状结缔组织组成。

圆口类:表皮由多层上皮细胞组成,最表层的细胞也是具有核的活细胞,细胞间有单细胞腺。

真皮为有规则排列的结缔组织,内含胶元纤维和弹性纤维脊椎动物:多层表皮和真皮水生腺体为单细胞(极少数多细胞腺体)两栖类和陆生的腺体为多细胞鱼类:表皮和真皮都为多层细胞组成,以单细胞腺体为主,包含少数多细胞腺,腺体多为黏液腺。

衍生物为四种类型鳞片:盾鳞(来源于表皮和真皮)、硬鳞(源于真皮)、骨鳞(圆鳞和栉鳞,源于真皮)进化方向:盾鳞——硬鳞——圆鳞——栉鳞薄——轻——灵活——减少水的阻力和形成小的水湍流两栖类:皮肤裸露,角质层薄并有活细胞。

真皮厚而致密,内有大量多细胞黏液腺,部分还具有毒腺。

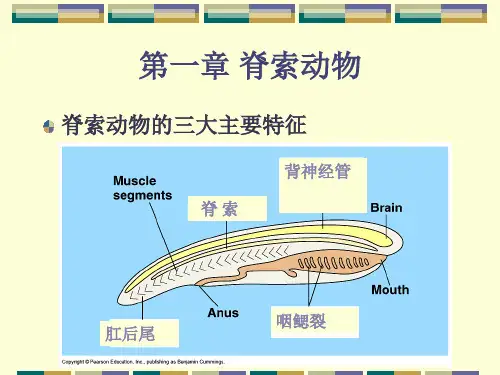

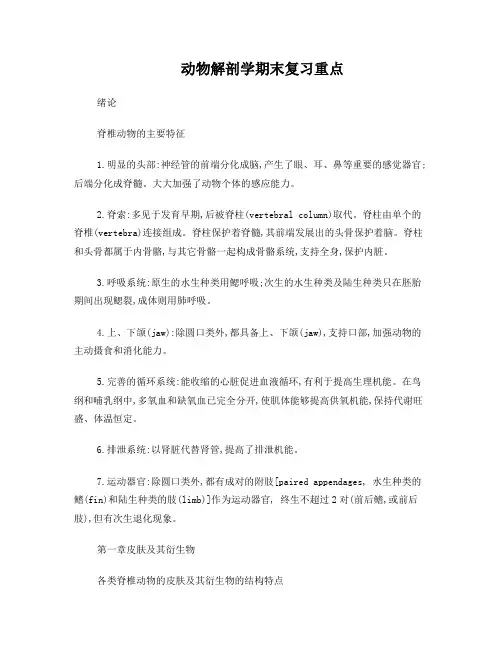

动物解剖学期末复习重点绪论脊椎动物的主要特征1.明显的头部:神经管的前端分化成脑,产生了眼、耳、鼻等重要的感觉器官;后端分化成脊髓。

大大加强了动物个体的感应能力。

2.脊索:多见于发育早期,后被脊柱(vertebral column)取代。

脊柱由单个的脊椎(vertebra)连接组成。

脊柱保护着脊髓,其前端发展出的头骨保护着脑。

脊柱和头骨都属于内骨骼,与其它骨骼一起构成骨骼系统,支持全身,保护内脏。

3.呼吸系统:原生的水生种类用鳃呼吸;次生的水生种类及陆生种类只在胚胎期间出现鳃裂,成体则用肺呼吸。

4.上、下颌(jaw):除圆口类外,都具备上、下颌(jaw),支持口部,加强动物的主动摄食和消化能力。

5.完善的循环系统:能收缩的心脏促进血液循环,有利于提高生理机能。

在鸟纲和哺乳纲中,多氧血和缺氧血已完全分开,使肌体能够提高供氧机能,保持代谢旺盛、体温恒定。

6.排泄系统:以肾脏代替肾管,提高了排泄机能。

7.运动器官:除圆口类外,都有成对的附肢[paired appendages, 水生种类的鳍(fin)和陆生种类的肢(limb)]作为运动器官, 终生不超过2对(前后鳍,或前后肢),但有次生退化现象。

第一章皮肤及其衍生物各类脊椎动物的皮肤及其衍生物的结构特点(一)鱼类的皮肤及其衍生物1、表皮特点:无角质层;文昌鱼为单层上皮细胞,其他为多层,可分生发层和腺层;2、真皮由纤维结缔组织组成,分2层:疏松层:相当于哺乳类的乳头层;致密层:相当于哺乳类网状层(皮革原料) 3、皮肤衍生物——鳞片鳞片是鱼类最显著的皮肤衍生物,也是鱼类的主要特征之一。

鱼类大多具鳞,少数无鳞为次生现象。

按外形、构造及发生特点,可分:盾鳞、硬鳞和骨鳞(二)两栖类的皮肤及其衍生物1. 皮肤:角质层,角质化程度不深,细胞核存在,为活细胞表皮生发层。

真皮:厚2.皮肤衍生物粘液腺:皮肤保湿;毒腺:威慑(蟾酥);色素细胞:黑色素细胞、虹色细胞、黄色素细胞两栖类真皮衍生物——色素细胞、黑色素细胞、虹色细胞、黄色素细胞(三)爬行类皮肤及衍生物1.爬行类表皮:分为角质层和生发层,生发层不断进行细胞分裂,外层细胞逐渐角质化,在表皮最外层形成很厚的角质层(角质蛋白极难溶解,因此表皮防水、干燥、耐磨)2.爬行类表皮衍生物:蜥蜴的角质鳞片由表皮细胞角质化形成;龟的盾片由表皮细胞角质化形成的;趾端的爪由角质层演化而来;别种类如某些蜥蜴的大腿的基部表皮衍生为股腺3.爬行类真皮:爬行类真皮薄,由致密的纤维结缔组织构成;分两层:(1)在真皮的上层,有发达的色素细胞,形成鲜艳的体色,具保护和警戒作用(2)真皮的下层,由成束的结缔组织构成4.爬行类的真皮衍生物:龟鳖类背面的盾片和鳄类的角质鳞片下面有真皮衍生物—真皮骨板(四)鸟类皮肤及其衍生物鸟类的皮肤由表皮、真皮和皮下组织构成:1.鸟类表皮薄而柔软,鸟类表皮衍生物主要为羽,此外还有尾脂腺、鳞、喙、距、爪、冠、肉髯和耳垂等表皮衍生物;2.真皮薄,没有真皮衍生物;3.鸟类的皮下组织疏松,也是脂肪组织构成。

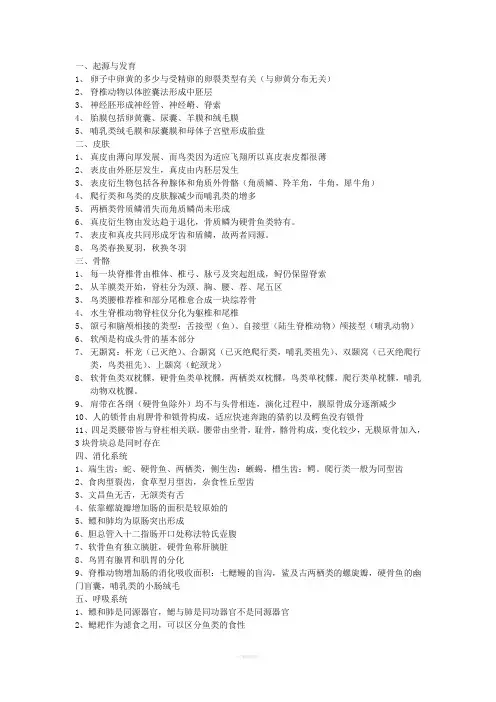

一、起源与发育1、卵子中卵黄的多少与受精卵的卵裂类型有关(与卵黄分布无关)2、脊椎动物以体腔囊法形成中胚层3、神经胚形成神经管、神经嵴、脊索4、胎膜包括卵黄囊、尿囊、羊膜和绒毛膜5、哺乳类绒毛膜和尿囊膜和母体子宫壁形成胎盘二、皮肤1、真皮由薄向厚发展、而鸟类因为适应飞翔所以真皮表皮都很薄2、表皮由外胚层发生,真皮由内胚层发生3、表皮衍生物包括各种腺体和角质外骨骼(角质鳞、羚羊角,牛角,犀牛角)4、爬行类和鸟类的皮肤腺减少而哺乳类的增多5、两栖类骨质鳞消失而角质鳞尚未形成6、真皮衍生物由发达趋于退化,骨质鳞为硬骨鱼类特有。

7、表皮和真皮共同形成牙齿和盾鳞,故两者同源。

8、鸟类春换夏羽,秋换冬羽三、骨骼1、每一块脊椎骨由椎体、椎弓、脉弓及突起组成,鲟仍保留脊索2、从羊膜类开始,脊柱分为颈、胸、腰、荐、尾五区3、鸟类腰椎荐椎和部分尾椎愈合成一块综荐骨4、水生脊椎动物脊柱仅分化为躯椎和尾椎5、颌弓和脑颅相接的类型:舌接型(鱼)、自接型(陆生脊椎动物)颅接型(哺乳动物)6、软颅是构成头骨的基本部分7、无颞窝:杯龙(已灭绝)、合颞窝(已灭绝爬行类,哺乳类祖先)、双颞窝(已灭绝爬行类,鸟类祖先)、上颞窝(蛇颈龙)8、软骨鱼类双枕髁,硬骨鱼类单枕髁,两栖类双枕髁,鸟类单枕髁,爬行类单枕髁,哺乳动物双枕髁。

9、肩带在各纲(硬骨鱼除外)均不与头骨相连,演化过程中,膜原骨成分逐渐减少10、人的锁骨由肩胛骨和锁骨构成,适应快速奔跑的猎豹以及鳄鱼没有锁骨11、四足类腰带皆与脊柱相关联。

腰带由坐骨,耻骨,髂骨构成,变化较少,无膜原骨加入,3块骨块总是同时存在四、消化系统1、端生齿:蛇、硬骨鱼、两栖类,侧生齿:蜥蜴,槽生齿:鳄。

爬行类一般为同型齿2、食肉型裂齿,食草型月型齿,杂食性丘型齿3、文昌鱼无舌,无颌类有舌4、依靠螺旋瓣增加肠的面积是较原始的5、鳔和肺均为原肠突出形成6、胆总管入十二指肠开口处称法特氏壶腹7、软骨鱼有独立胰脏,硬骨鱼称肝胰脏8、鸟胃有腺胃和肌胃的分化9、脊椎动物增加肠的消化吸收面积:七鳃鳗的盲沟,鲨及古两栖类的螺旋瓣,硬骨鱼的幽门盲囊,哺乳类的小肠绒毛五、呼吸系统1、鳔和肺是同源器官,鳃与肺是同功器官不是同源器官2、鳃耙作为滤食之用,可以区分鱼类的食性3、肺鱼,总鳍鱼的鳔有呼吸作用,而且有内鼻孔(内鼻孔在两栖类才出现)4、两栖类特有口咽腔呼吸,称正压呼吸5、鸟类气体交换场所为微气管6、鸟类的吸气和呼气气体都是从尾到头穿过肺7、雌蛙和蟾蜍没有声囊8、支气管从爬行类开始出现,爬行类除少数种类外,一般也不发声9、鸟类的发声器官——鸣管在气管和支气管的交界处10、哺乳类呼吸道和消化道在咽部形成交叉,称为咽交叉11、尿囊是进行气体交换的场所12、爬行类次生腭的出现而使消化道和呼吸道开始分开,哺乳类由于软腭的出现使内鼻孔后移,消化道和呼吸道完全分开13、空气和食物的通道由两栖类的口腔内交叉到哺乳动物的咽交叉14、两栖类有短的喉头气管室,开始有声带六、排泄系统1、哺乳动物的肾门静脉消失2、盲鳗幼体和蚓螈幼体中具有全肾3、形成中肾时,原来的前肾分为两管:吴氏管(后来成为输精管)和牟勒氏管(后来成为输卵管)4、后肾是羊膜动物的肾脏5、吴氏管在无羊膜类营输尿作用(鲨鱼仅作输精作用),在雄性兼营输精;牟勒氏管仅营输卵。

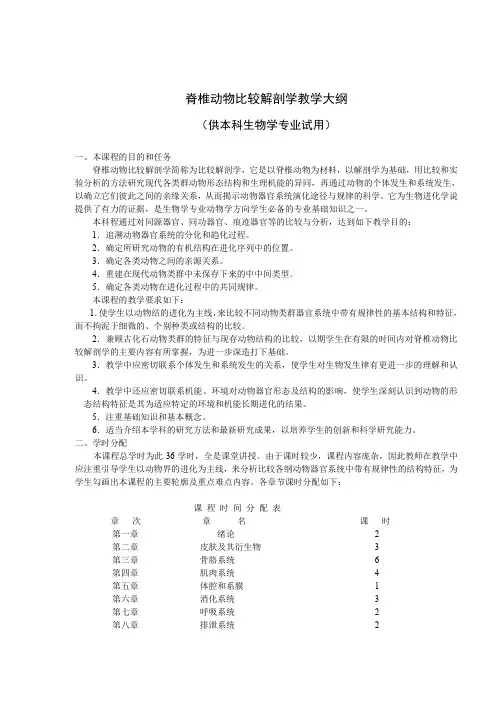

脊椎动物比较解剖学教学大纲(供本科生物学专业试用)一、本课程的目的和任务脊椎动物比较解剖学简称为比较解剖学,它是以脊椎动物为材料,以解剖学为基础,用比较和实验分析的方法研究现代各类群动物形态结构和生理机能的异同,再通过动物的个体发生和系统发生,以确立它们彼此之间的亲缘关系,从而揭示动物器官系统演化途径与规律的科学。

它为生物进化学说提供了有力的证据,是生物学专业动物学方向学生必备的专业基础知识之一。

本科程通过对同源器官、同功器官、痕迹器官等的比较与分析,达到如下教学目的:1.追溯动物器官系统的分化和趋化过程。

2.确定所研究动物的有机结构在进化序列中的位置。

3.确定各类动物之间的亲源关系。

4.重建在现代动物类群中未保存下来的中中间类型。

5.确定各类动物在进化过程中的共同规律。

本课程的教学要求如下:1.使学生以动物结的进化为主线,来比较不同动物类群器官系统中带有规律性的基本结构和特征,而不拘泥于细微的、个别种类或结构的比较。

2.兼顾古化石动物类群的特征与现存动物结构的比较,以期学生在有限的时间内对脊椎动物比较解剖学的主要内容有所掌握,为进一步深造打下基础。

3.教学中应密切联系个体发生和系统发生的关系,使学生对生物发生律有更进一步的理解和认识。

4.教学中还应密切联系机能、环境对动物器官形态及结构的影响,使学生深刻认识到动物的形态结构特征是其为适应特定的环境和机能长期进化的结果。

5.注重基础知识和基本概念。

6.适当介绍本学科的研究方法和最新研究成果,以培养学生的创新和科学研究能力。

二、学时分配本课程总学时为此36学时,全是课堂讲授。

由于课时较少,课程内容庞杂,因此教师在教学中应注重引导学生以动物界的进化为主线,来分析比较各纲动物器官系统中带有规律性的结构特征,为学生勾画出本课程的主要轮廓及重点难点内容。

各章节课时分配如下:课程时间分配表章次章名课时第一章绪论 2第二章皮肤及其衍生物 3第三章骨胳系统 6第四章肌肉系统 4第五章体腔和系膜 1第六章消化系统 3第七章呼吸系统 2第八章排泄系统 2第九章生殖系统 2第十章循环系统 3第十一章神经系统 4第十二章感觉器官 2第十三章内分泌系统 2第一章绪论1。