第一课 中华民族的形成与发展

- 格式:pptx

- 大小:668.24 KB

- 文档页数:19

中华民族共同体的形成和发展

中华民族共同体的形成和发展是一个历史的长期过程。

大约在公元前221年的秦始皇统一中国之后,中原地区的不同民族逐渐形成了一个统一的中华民族。

在接下来的几千年里,中华民族经历了多次王朝的更替和民族的迁徙,形成了较为稳定的民族边界和文化传统。

中华民族的形成和发展是在长期的文化交流、融合和互动中完成的。

中国的不同民族和地区之间,通过婚姻、贸易、移民等方式进行了深入的交流,共同创造了丰富多样的文化。

例如汉族与苗族、壮族等少数民族之间的文化交融。

在政治和社会制度方面,中华民族共同体的形成和发展也具有重要意义。

中国古代历朝历代基本上保持了统一的中央集权制度,这一制度确保了中央政权的稳定和统一,有利于中华民族的形成和发展。

中国历史上的战争和外族入侵,也是中华民族共同体形成和发展过程中的重要因素。

中国历史上经历了多次战争和外族入侵,这些战争和入侵激起了民族主义情绪,加强了中华民族的凝聚力。

在当代中国,中华民族共同体的形成和发展仍然在继续。

中国政府推行的民族团结政策,鼓励各民族进行文化交流和社会融合,促进了中华民族共同体的进一步发展。

总之,中华民族共同体的形成和发展是一个长期的历史过程。

在文化交流、政治制度、战争和入侵等多方面的因素影响下,中华民族形成了一个比较稳定的共同体,这对于中国的发展和稳定具有重要意义。

中华民族共同体的形成和发展【中华民族共同体的形成和发展】序在人类发展的长河中,民族是一种重要的社会群体。

而中华民族作为世界上最大的民族之一,其形成和发展历经了漫长而复杂的过程。

本文将从历史、文化和地理等多个维度,全面评估中华民族共同体的形成和发展,并探讨其重要意义。

一、历史背景的铸就1. 远古时期的族群融合:作为中华民族的基石,远古时期的华夏族群通过经济、文化和政治交流加强了彼此之间的联系,为后来的共同体奠定了基础。

2. 考古发现的证据:从史前文化遗址中的器物、文字和图案等方面,我们可以看到古代华夏人类群体逐渐形成统一的文化符号,显示出共同体形成的初步迹象。

二、文化传承的凝聚力1. 传统价值的影响:中华民族共同体的形成与儒家文化、孔子的思想以及道德观念等密不可分。

这些价值观对于维系中华民族的凝聚力起到了重要作用。

2. 文化瑰宝的传承:中华文化拥有悠久的传统,如《诗经》、《论语》等文化瑰宝自古以来广泛传播着中华民族独特的精神风貌,加深了民众的共同认同感。

三、地理环境的独特性1. 共同的地理环境:中华民族共同体的形成与中国独特的地理环境密切相关。

长江黄河等大河的孕育作用、秦岭淮河一线的自然屏障等因素,促进了中华民族的统一发展。

2. 地理区域的融合:中国作为一个庞大的国土单位,不同地域间的交流互动在形成共同体意识方面发挥了重要作用。

四、意义与价值1. 国家的稳定与繁荣:中华民族共同体的形成和发展是国家的根本所在,只有强大的共同体意识才能使国家在风雨飘摇的时刻保持稳定,迎来繁荣发展。

2. 民族文化的传承与创新:中华民族共同体的形成和发展为民族文化的传承与创新提供了重要的土壤和动力,促进了民族文化的繁荣与发展。

3. 世界和平与发展:中华民族作为世界上最大的民族之一,共同体的形成不仅对中国,也对世界和平与发展产生着深远的影响。

结语中华民族共同体的形成和发展通过历史、文化和地理等多个维度的交叉互动,维系了中华民族的凝聚力,推动了民族文化的传承与创新,也为国家的稳定与繁荣,以及世界和平与发展做出了重要贡献。

高一必修历史前两课知识点第一课:古代人类社会的形成与发展在这一部分,我们将重点学习古代人类社会的形成与发展。

古代人类社会的形成标志着人类从采集时代进入了生产时代,这是人类社会发展的重大转折点。

1.人类的原始社会:我们首先将了解原始社会的概念和特点。

原始社会是人类社会的最早阶段,人们以采集和打猎为生,居住在山洞或者简单的棚屋中。

人与自然和谐共存,社会结构简单,没有私有制和阶级。

2.农业革命及其影响:农业的出现使得人类社会发生了巨大变革。

我们将了解农业革命的发生背景和影响。

农业的兴起使得人类可以定居下来,发展农业经济,逐渐形成了农牧业社会。

同时,也催生了城市的出现,带来了社会分工和阶级的产生。

3.城市文明的诞生:在这一部分,我们将研究城市文明的形成与发展。

随着社会的发展,越来越多的人聚居在城市中,形成了城市文明。

城市的出现带动了工商业的发展,加快了人类文明的进程。

城市文明有着复杂的组织结构和文化特点,为后来的文明打下了基础。

第二课:古代中国的华夏文明在这一部分,我们将重点学习古代中国的华夏文明,华夏文明是中国古代文明的重要组成部分,是中华民族的文化根源。

1.黄河流域文化的形成:黄河是古代中国文明的发源地,黄河流域文化的形成具有重要的历史意义。

我们将了解黄河流域文化的主要特点和遗址,如仰韶文化、龙山文化等。

这些文化的形成标志着人类社会从原始社会进入农耕社会,文明程度有了显著提高。

2.中华民族的形成与发展:中华民族是中国的主体民族,其形成与发展具有长期的历史过程。

我们将回顾中华民族的形成,了解中华民族的起源、发展和壮大过程。

中华民族的形成是多民族融合与发展的结果,它凝聚了中华文化的丰富内涵。

3.古代中国的政治制度:古代中国的政治制度是华夏文明的重要组成部分。

我们将学习古代中国不同历史时期的政治制度,如封建社会的分封制度、世袭制度等。

这些制度在历史上对中国社会产生了深远影响,并影响着中国的政治格局。

综上所述,高一必修历史前两课主要介绍了古代人类社会的形成与发展,以及古代中国的华夏文明。

中华民族的形成和发展离不开交融的论述题摘要:一、中华民族的形成与发展二、民族交往交流交融的重要性1.有利于民族融合2.汉族与内迁民族相互影响3.经济上的协作、相互依赖、互惠互利三、历史案例分析1.汉朝与匈奴的交往2.唐朝与吐蕃的交融3.元朝的多民族大融合四、民族交往交流交融的意义1.促进文化传承与创新2.推动经济发展与社会进步3.增强国家凝聚力和民族认同感正文:中华民族的形成和发展离不开交融。

从历史上看,我国各民族在交往中加深了解,在交流中取长补短,在交融中和谐共赢,不断推动中华民族的发展。

一、中华民族的形成与发展中华民族的形成是一个漫长的历史过程。

自古以来,我国各民族在政治、经济、文化等多方面的交流与互动中,逐渐形成了团结统一、多元一体的民族格局。

各民族在交融中保留了各自特色,形成了独具魅力的中华民族。

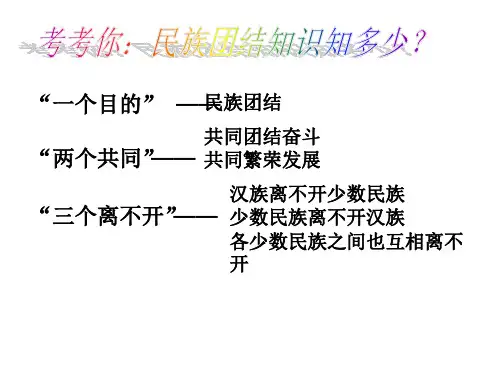

二、民族交往交流交融的重要性1.有利于民族融合民族间的交往交流交融,有助于消除误解,增进相互了解和信任。

通过民族间的互动,各民族团结互助,共同进步,实现了民族融合。

2.汉族与内迁民族相互影响汉族与内迁民族的交往交流,使汉族吸收了其他民族的优秀文化,丰富了汉族文化内涵。

同时,汉族的文化也对其他民族产生深远影响,促进了民族间的交融。

3.经济上的协作、相互依赖、互惠互利各民族在经济上的协作,形成了相互依赖、互惠互利的合作关系。

这种经济上的交融,为中华民族的发展提供了强大动力。

三、历史案例分析1.汉朝与匈奴的交往汉朝时期,汉族与匈奴通过和亲、战争、贸易等多种方式进行交往。

在这种交往中,汉族吸收了匈奴的骑射技艺,匈奴学习了汉族的农业技术。

这种民族间的交融,推动了两国的发展。

2.唐朝与吐蕃的交融唐朝时期,汉族与吐蕃民族进行了深入的交流交融。

唐朝的文成公主、金城公主先后嫁给吐蕃,带去了汉族的先进文化、技术。

吐蕃则向唐朝学习政治、经济、文化等方面的知识。

这种交融使得唐朝国家繁荣,吐蕃国力也得到了极大提升。

3.元朝的多民族大融合元朝时期,蒙古族统治者实行民族平等政策,促进了各民族的交融。

初中历史教案:中华民族的形成与发展一、中华民族的形成中国是一个拥有悠久历史的国家,而中华民族的形成也经历了漫长而复杂的发展过程。

在初中历史教学中,我们需要深入探讨中华民族的起源和形成,以提高学生对中国历史和文化的认知。

1. 起源:黄河流域文明与华夏族在远古时期,中国人类在黄河流域开始了农业生产和社会活动。

随着时间的推移,当地氏族逐渐发展成为部落,其中以炎帝、黄帝、尧舜等具有传说色彩的人物为代表。

他们所创建的政治制度和道德观念,在某种程度上奠定了中国传统文化的基础。

2. 周朝与分封制度公元前11世纪,周朝建立并采用分封制度来管理辽阔的领土。

周天子将领土分封给亲信部队和酋长,这种体系被称为诸侯,他们管理自己地区内部事务,并向周天子效忠。

这一时期对于中华民族的形成至关重要,它不仅加强了领土统一,也为后来的封建制度打下了基础。

3. 春秋战国与诸子百家在春秋战国时期,中原地区出现了多个小国相争的局面。

这一时期的军事发展和思想变革对于整个中国历史都产生了深远影响。

在这个时期,儒家、道家、墨家等各种学派纷纷涌现,形成了众多重要学说和思想体系。

这些学派的兴起促进了社会发展和文化繁荣,并对中国哲学和思想产生了深远影响。

4. 统一大业与秦始皇在秦朝统一天下后,中国历史进入一个新的时代。

秦始皇采取集权制度来加强中央政权,并进行一系列改革措施来统一法律、文字、货币等方面。

尽管秦始皇在历史上备受争议,但他对于中华民族的形成仍然具有重要意义。

通过实行统一政治制度和标准化措施,他提高了整个中国民族认同感,并在语言文字方面取得突破性进展。

二、中华民族的发展中华民族的发展包括了漫长的历史时期和多个朝代的更替。

在初中历史教学中,我们需要重点介绍中国历史上几个重要的朝代和事件,以加深学生对中华民族发展的理解。

1. 隋唐盛世与文化繁荣隋唐时期是中国历史上一个辉煌的时代。

这一时期出现了许多杰出的政治家、文化名流和科技进步。

隋朝统一北方后,唐朝进一步扩大了国土,并推行了一系列有利于社会稳定和经济发展的政策。

初中历史北师大版七年级上册《中华民族的形成和发展》教案中华民族的形成和发展教案一、教学目标:1.了解中华民族形成的历史背景和演变过程;2.认识中华民族世世代代的文化传承和发展;3.掌握中华民族形成和发展的主要内容和关键时期。

二、教学重点:1.中华民族的形成过程和关键时期;2.中华民族的文化传承和发展。

三、教学难点:1.中华民族的形成过程和关键时期的理解;2.中华民族的文化传承和发展的认识。

四、教学内容和教学步骤:【导入】通过呈现一幅具有代表性的古代中华民族活动场景的图片或视频,引起学生对中华民族的好奇和思考,导入本节课的主题。

【教学步骤】【第一步】中华民族的形成背景和演变过程1.引导学生回想中国地图,了解中国是一个多民族的国家,不同的民族在中国的不同地区聚居。

2.介绍中华民族形成的历史背景,如华夏族、少数民族的融合等。

3.解释中华民族的形成过程,以中原文化的发展为线索,介绍中央平原的农业文明融合和扩散到其他地区的过程。

【第二步】中华民族的文化传承和发展1.介绍中华民族的文化传承,如古代的礼仪文化、儒家文化等,以及这些文化对中华民族发展的积极影响。

2.引导学生思考中华民族的文化发展与中华民族的团结和认同感的关系,强调文化的重要性。

3.通过教材中的图片、视频、文本等展示不同时期中华民族的文化传承和发展的具体内容,激发学生对中华民族文化的兴趣。

【第三步】关键时期的认识1.介绍中华民族的关键时期,如黄河流域的战国时代、秦朝的统一、汉朝的兴起等。

2.引导学生思考这些关键时期对中华民族形成和发展的影响,探讨历史的连续性和中华民族的传承。

【第四步】总结与拓展1.总结中华民族形成和发展的主要内容和关键时期。

2.拓展学生对中华民族形成和发展的理解,通过阅读相关历史文章、参观博物馆等形式进一步了解中华民族的历史。

五、教学方法:1.情境导入法:通过图片或视频引发学生兴趣,激发学习的欲望。

2.讲述法:以教师讲述的方式,结合教材和多媒体素材,系统地介绍中华民族的形成和发展。

中华民族的形成与发展中国是一个拥有五千年文明历史的古老国度,中华民族的形成与发展与中国历史发展的各个阶段密不可分。

本文将从远古时期、封建社会、近代以及现代四个阶段探讨中华民族的形成与发展,以展现中华民族的丰富多样性和历经沧桑的历史传承。

远古时期:追溯中华民族的形成,可追溯至远古时期。

在新石器时代晚期,华夏族群逐渐形成,这是中华民族的萌芽期。

人们始终以农耕为生,形成了华夏文化的核心基因,如儒家思想、礼仪观念以及对自然崇拜的传统。

此外,黄河和长江流域的多民族融合也为中华民族的发展奠定了坚实的基础。

封建社会:中国封建社会是中华民族形成与发展的重要阶段。

战国时期,秦始皇统一六国,实行中央集权制度,开创了封建社会。

封建社会的形成,不仅加强了华夏族与其他少数民族之间的交流与融合,还促进了中央集权的形成和政治制度的发展。

随着封建社会的不断深入,中华民族逐渐形成并发展壮大。

近代:近代是中华民族形成与发展的关键阶段之一。

在这个时期,中国面临来自西方列强的侵略和民族危机,中华民族的存在受到了严重威胁。

然而,这段历史也是中华民族顽强抵抗与求索的时期。

一系列变革运动如太平天国运动、戊戌变法、辛亥革命等展示了中华民族的爱国精神和抗争精神。

他们为国家的独立与民族的复兴不断努力奋斗,为中华民族的形成与发展注入了新的动力。

现代:进入现代社会,尤其是新中国成立以来,中华民族的形成与发展迎来了新的机遇和挑战。

新中国的成立为中华民族提供了一个统一稳定的政治环境,人民群众的生活水平不断提高,也为中华民族的繁荣与发展奠定了基础。

政府实施的改革开放政策为中华民族的发展带来了巨大的机遇,吸引了全球目光。

中国在经济、科技、文化等领域迅速崛起,中华民族在世界舞台上的影响力不断扩大。

总结:中华民族的形成与发展是一个历经千年的过程,经历了远古时期的萌芽,封建社会的成熟,近代时期的抗争,以及现代社会的腾飞。

这个过程中,中华民族以其独特的文化、智慧和坚韧不拔的精神不断发展壮大。

初中历史教案:中华民族的形成与发展一、中华民族的形成以中华民族的形成为题,我们回望中国悠久的历史长河,深入探索中华民族文化的源头。

从远古时期开始,中华民族便经历了多次融合与演变,形成了具有独特精神和价值观念的中华文明。

1. 大禹治水与夏朝的建立在人类社会进入农业文明阶段后,黄河流域逐渐发展起先进的农耕文化。

这一时期,自然灾害频繁席卷而来,黄河泛滥成灾严重影响人们生产和居住。

大禹作为传说中的英雄人物,率领水利工程攻克洪涝之患,并奠定了夏朝国家政权基础。

当时,“大禹治水”不仅代表了后来统治者对于灾害管理能力的评判标准,更是表现出古代先民追求自由、平等、公正和圣贤化社会理想的精神理念。

2. 周朝与封建制度周朝是中国历史上第一个确立封建制度并将其运用于国家治理的王朝。

周文王及其后继者成功地通过分封制度巩固了中原地区的统治,并使之形成永久性的政权。

周朝时期不仅产生了孔子等众多先贤,还创造出著名的《尚书》等经典文献,奠定了中国古代文化发展的基础。

此外,周朝还对社会进行严格的分工与职官制度安排,这一制度强调君臣、父子、兄弟和夫妻之间相互忠诚和尊重的道德规范。

3. 秦朝统一中国历史长河中最为短暂而具有深远影响力的秦朝是中国历史上第一个实现全国统一并称帝号的国家。

“秦始皇焚书坑儒”除了显示出秦始皇专断残暴之外,也强调了当时皇帝集权思想和行政管理能力对于巩固国家统一以及推进社会进步所起到的重要作用。

在整个秦朝时期,秦统治者通过集中权力、加强军事力量、进行土改和法制建设等一系列措施创造了前所未有的政治、军事和经济繁荣,不仅为后来的汉、唐两个大帝国提供了借鉴,更为中华民族的形成和传承做出了重要贡献。

二、中华民族的发展中华民族的发展是一个富有变革性和创造性的过程。

从秦朝统一中国开始,到近代以来经历了封建社会到帝国主义侵略时期,再到新中国的建立与发展,每一个阶段都映衬着中华民族在历史进程中觉醒、壮大和发展的点滴足迹。

1. 魏晋南北朝时期魏晋南北朝时期是中国历史上分裂最严重、动荡最剧烈的一个阶段。

中华民族共同体的形成与发展中华民族共同体是指中国大陆及其他中华民族聚居的地区的人民,在政治、经济、文化等方面形成的一种共同体。

它的形成与发展源远流长,可以从以下几个方面进行阐述。

首先,中华民族共同体的形成与多个民族的融合密不可分。

中国是一个多民族国家,自古以来就有汉族、蒙古族、哈萨克族等众多民族在中国大陆聚居。

在长期的交往和相互渗透中,各民族形成了共同的生活方式、价值观念和文化传统,这就是中华民族共同体的基础。

其次,中华民族共同体的形成与中央政权的巩固和扩张有着密切的关系。

历史上,中国曾经出现了多个朝代的更迭和政治势力的变化。

在这个过程中,中央政权通过统一和整合各个地区的资源和力量,使中华民族逐渐形成了一个共同的政治体系。

中央政权的巩固和扩张为中华民族共同体的形成提供了条件和基础。

再次,中华民族共同体的形成与文化传统的传承密切相关。

中国有着悠久的文化传统,包括语言、文字、文学、艺术、哲学等方面。

这些传统文化不仅是中国各民族共同的精神财富,也是中华民族共同体的凝聚力和认同感的来源之一。

人们通过共同的文化传统,树立了共同的价值观念和认同体系,形成了中华民族的共同精神凝聚力。

此外,中华民族共同体的形成与现代化进程的推动有着密不可分的联系。

中国在近代以来经历了社会变革和现代化建设的过程。

改革开放以来,中国取得了巨大的发展成就,在经济、科技、教育等领域取得了显著进展。

这些进展不仅在中国大陆推动了现代化进程,也增强了中华民族共同体的凝聚力和整合能力。

总体来说,中华民族共同体的形成与发展是一个历史长河中的复杂过程。

它不仅源于多个民族的融合,也与中央政权的巩固和扩张、文化传统的传承以及现代化进程的推动密切相关。

建设中华民族共同体,需要进一步加强各民族之间的交流和互动,推动经济社会协调发展,促进文化传统的传承和创新,以及加强国家统一和法治建设等方面的努力。

只有这样,中华民族共同体才能更加牢固地团结在一起,为中国的繁荣和发展作出更大的贡献。

中华民族的形成与发展一、介绍中华民族是世界上最大的民族之一,形成与发展过程源远流长,与中华文明的发展密切相关。

本文将从古代部落的融合、中央集权的建立、文化交融等角度,探讨中华民族的形成与发展。

二、古代部落的融合1. 部落的形成与分化在中华大地上,古代部落是中华民族形成的重要组成部分。

原始社会的农耕部落逐渐形成并与狩猎和游牧部落区别开来。

这些部落主要分布在黄河流域、长江流域等地,逐渐形成了各具特色的文化和社会制度。

2. 部落融合的过程随着时间的推移,一些大部落开始吞并或联合周边的小部落,形成了更大的联合体。

这种部落间的融合过程推动了中华民族的初步形成。

融合的过程中,经济、政治、文化等因素起到了重要的作用,各个部落的共同认同感逐渐增强。

三、中央集权的建立1. 封建时代随着政治制度的变革,中国古代出现了多次封建王朝的兴衰。

这些封建王朝逐渐实现了对整个中华民族的政治统一,建立了强大的中央集权。

这使得中华民族的形成与发展迈出了重要一步。

2. 秦朝的统一在中国历史上,秦朝是统一中国的第一个大一统王朝。

秦始皇通过推行一系列的政治、军事和文化改革,实现了对六国的统一,这在很大程度上推动了中华民族的整体形成。

四、文化交融与民族认同1. 文化的多样性中华大地上的各个地区拥有丰富多样的文化传统,如汉族、藏族、维吾尔族、壮族等。

这些文化传统相互交融,为中华民族的发展和繁荣提供了强大的动力。

2. 国家统一与民族认同历史上,中国历代王朝都致力于维护国家的统一和民族的认同。

儒家思想和汉族文化的广泛传播,进一步加强了中华民族的凝聚力和认同感,形成了强大的精神纽带。

3. 中华文明的独特性中华文明以其独特性和广泛的影响力闻名于世。

中华文化的发展不仅赋予中华民族独特的文化标识,而且对世界其他文明也产生了深远的影响。

这进一步加强了中华民族的凝聚力和自豪感。

五、结论中华民族的形成与发展是一个漫长而复杂的历史过程,需要考虑到各种历史、地理、政治和文化等因素。

2023年,我国历史统编教材正式实施,教育部颁布了七年级上册的课时作业,该作业涵盖了我国历史上古至近代的重要内容,以及历史思维能力和历史方法的培养。

以下是2023到2024统编我国历史七年级上册课时作业的精要内容:第一课:我国古代历史的起源1.1 我国古代历史的时间框架1.2 中华文明的起源和发展1.3 中华民族的形成和发展第二课:夏、商、西周时期的政治、经济与社会2.1 夏、商、西周时期的政治制度2.2 夏、商、西周时期的经济状况2.3 夏、商、西周时期的社会结构和生活方式第三课:春秋战国时期的变革3.1 春秋战国时期的政治变革3.2 春秋战国时期的思想文化变革3.3 春秋战国时期的军事技术变革第四课:秦汉时期的统一与繁荣4.1 秦始皇统一六国4.2 秦汉帝国的国力巩固和繁荣4.3 秦汉时期的科技与文化第五课:东汉时期的变革与分裂5.1 汉朝的政治变革与国家分裂5.2 东汉时期的社会变革5.3 东汉时期的文化与经济状况第六课:三国时期的政治权力6.1 三国鼎立6.2 三国时期的政治斗争与军事行动6.3 三国时期的社会变化与文化发展第七课:南北朝时期的政治经济与文化7.1 南北朝时期的政治动荡7.2 南北朝时期的区域经济状况7.3 南北朝时期的文化与思想变迁第八课:隋唐时期的政治繁荣与文化辉煌8.1 隋唐王朝的政治统一8.2 隋唐时期的经济与农业发展8.3 隋唐时期的文学艺术与科技进步第九课:五代十国时期的政治动荡9.1 五代十国的政治割据9.2 五代十国的社会经济状况9.3 五代十国的文化风貌第十课:北宋时期的政治稳定与文化繁荣10.1 北宋的政治制度10.2 北宋的农业经济与商业贸易10.3 北宋的科学技术与文学艺术以上是2023到2024统编我国历史七年级上册课时作业的主要内容。

通过学习这些内容,学生将能够全面了解我国古代历史的演变过程,掌握历史思维能力和历史方法,对我国古代历史有更深入的认识和理解。

古代中华民族的形成与发展说起来古代中华民族的形成与发展,这事儿可真够说道说道的。

咱们中华大地,从古至今,那就是个热闹的地界儿,啥样的人都有,啥样的故事都发生过。

想当年,黄帝、炎帝那会儿,咱中华民族还没这概念呢,可不就一帮一帮的人,在黄河流域那片儿瞎晃悠嘛。

黄帝,据传长得那是浓眉大眼,一脸的正气,炎帝呢,看着就温和多了,像个教书先生。

俩人一碰头,觉得得联手干点啥,这不,中华民族的大旗就这么竖起来了。

你说这算不算缘分?那时候,部落之间天天打来打去的,跟孩子闹着玩似的。

可打着打着,慢慢地,大家伙儿发现,哎,咱其实都差不离,说的话,长得样,习俗啥的,也有不少像的。

于是乎,就琢磨着,不如合并合并,一块儿过日子得了。

这一合并,嘿,中华民族这就有了个雏形。

再到后来,夏商周那会儿,国家的概念逐渐明晰了。

大禹治水,那可是个传奇,三过家门而不入,你说这得多大的毅力?大禹的儿子启,据说是第一个称王的,这一称,咱中华的王朝史就算是开了个头。

商朝,青铜器那是响当当的,甲骨文也是那时候开始流行的,看着那些刻在龟甲兽骨上的字,你就能感受到那股子古老的气息。

周朝,那就更不用说了,分封制、宗法制,一套一套的,把国家管理得井井有条。

春秋战国,那可是个思想大爆发的时代,诸子百家争鸣,你说一句,我顶一句,热闹得很。

孔子、老子、墨子,这些名字,一提起来,那都是响当当的。

孔子那模样,据说温文尔雅,整天就琢磨着怎么教人向善;老子呢,一脸的仙风道骨,骑着青牛,飘然而去,留下一部《道德经》,让人琢磨不透。

到了秦朝,秦始皇一统六国,那场面,那气势,简直是震撼人心。

长城修起来,兵马俑埋下去,你说这得多大的手笔?可惜啊,秦朝太短命,二世而亡,秦始皇要是知道了,估计得气得从棺材里跳出来。

汉朝呢,那就更厉害了,汉武帝开疆拓土,张骞出使西域,丝绸之路就这么开通了。

那时候的汉朝,国力昌盛,百姓安居乐业,你说这得多让人羡慕?就这么一路走来,中华民族就这么形成了,发展着。

中华民族共同体的形成与发展

中华民族共同体是指在中国建国初期,民族团结、国家统一的过程中形成的一种集体身份和共同体意识。

它的形成和发展可以追溯到中国的封建时代和现代历史时期。

首先,在封建时代,由于中国的大地理环境和历史文化背景,形成了中国文化和中华民族的基本要素。

中国的封建社会强调家族和宗族的重要性,强调血缘关系和尊重祖先。

这种观念渗透到中国人的血脉中,形成了一种共同的文化基因。

其次,在中国的现代历史时期,中华民族共同体的形成与中国的国家建设和民族解放运动密切相关。

中国在19世纪末20世纪初遭受列强侵略和分割,民族危机深重。

中国的先驱者们提出了“兴中华、恢复民族权利”的口号,发动了一系列革命和抗争运动。

这些运动对于民族觉醒和国家建设起到了重要的推动作用,凝聚了广大民众的力量,形成了中华民族共同体的初步雏形。

最后,在新中国成立以后,中华民族共同体的建设得到了更加系统和有序的进行。

中国共产党强调民族团结和民族平等的原则,推行民族区域自治制度,尊重和保护少数民族的权益。

此外,中国加强了对华文化的传承和发展,加强了不同民族之间的交流与融合,通过语言、教育、文化等方面的政策,增加了中华民族共同体的凝聚力和认同感。

总的来说,中华民族共同体的形成与发展是中国历史和现实的产物,是一个多层次、多民族、多元一体的集体身份和意识形

态。

它体现了中国人民的民族自豪感和国家认同感,具有重要的历史意义和现实价值。