中国民间民族舞蹈赏析—《牧歌》

- 格式:ppt

- 大小:11.93 MB

- 文档页数:40

中国民间民族舞蹈赏析牧歌中国是一个拥有众多民族的多元文化国家,每一个民族都有独特的民间舞蹈形式。

而在这些丰富多样的舞蹈中,民族舞蹈牧歌是一种特别引人注目的表演形式。

牧歌舞蹈源于中国北方地区的牧民文化,将牧人生活与大自然的美妙景色相结合,通过优美的舞蹈动作和动听的音乐,向观众展现了一幅美丽的牧歌画卷。

牧歌舞蹈作为中国民间民族舞蹈的一种,它代表了中国北方牧民的生活方式和文化传承。

在舞蹈动作上,牧歌舞蹈追求的是优美的身姿和大自然的韵律。

舞者们用优雅的肢体语言,模仿牧民在牧场上自由奔跑的姿态,展示出牧羊人与牧羊犬共同跳跃的配合默契,表现出牧民们与草原大自然的和谐共生。

舞蹈中的动作流畅优美,舞姿端庄若仙,使观众仿佛进入了一个神秘而美妙的牧场世界。

牧歌舞蹈的舞台装扮也是其独特之处。

舞者们身着传统的牧民服饰,头戴羊毛制成的帽子,身穿印有牧人图案的衣物,脚蹬皮鞋,手拿竹制乐器,让人们可以更好地感受到中国北方牧民的生活氛围。

同时,舞台布景也起到了衬托作用,常常选取大自然的元素和牧区的背景,如天空、草原、山川等,营造出舞蹈的环境氛围,增强了观众的身临其境感。

牧歌舞蹈的音乐也是其魅力所在。

音乐中常常运用到吹管乐器、竹笛、蒙古大胡琴等乐器,以及一些仿拍的音乐节奏,让人感受到独特的草原音乐韵律。

牧歌舞蹈的音乐节奏轻松欢快,旋律优美动人,给人以愉悦的感觉。

舞者们随着音乐的起伏,舞出了一幅牧歌的画卷,使观众被带入到美好的牧场世界中。

牧歌舞蹈不仅有着艺术上的魅力,更是牧民文化的一种传承方式。

通过舞蹈的形式,牧民们向后代传承了他们的生活智慧、价值观念和对大自然的崇敬之情。

这种传承方式不仅仅是表演,更是一种对历史、传统和文化的珍视和传递。

牧歌舞蹈的表演也成为了人们了解中国北方牧民文化的窗口,加深了人们对这一文化形式的认同和理解。

总体而言,中国民间民族舞蹈牧歌以其独特的艺术形式和内涵,吸引了广大观众的目光。

通过优美的舞蹈动作、动听的音乐和丰富的舞台布景,牧歌舞蹈向观众展示了中国北方牧民的生活方式和文化传承。

牧歌作品分析第一篇:牧歌作品分析《牧歌》作品分析:蒙古族民歌《牧歌》,五声D宫调式,一段体(单乐段)结构,音乐上带有舒展辽阔的特征。

属于一部曲式。

乐曲为4+4结构的方整性乐段,D宫调式贯穿始终,曲调与歌词紧密结合。

伴奏引子采用了前乐句的左手前4小节旋律,四度模进一次。

右手伴奏织体采用I—IV—V—I的完全终止进行。

曲调由两个乐句组成,第一乐句由两个平行乐节组成,旋律在高音区,以属音“5”为骨干音,和声属于I—IV—I— V的半终止进行,乐曲的未完成使听者存在期待音乐继续的感受,悠扬飘逸;第二乐句的前四小节反向下行,后四小节是前乐句下行五度模进,在中音区,以宫音“1”为骨干音,和声I—II—IV—V—I完全终止。

在乐曲的倒数第二小节第四怕出现了和声的完全终止形式,浑厚平稳,塑造出一望无际辽阔草原的美丽意境。

第一乐句音调在“3-7”之间回环往复,第二乐句在“5-1”之间起伏流淌。

两句的音区刚好差五度,结尾也以五度相呼应,故有人称其为“五度结构”,这种“五度结构”在西北高原的两句体山歌中较为普遍,它透漏出某些古老的五声性旋律的结构原则。

这种音调逻辑现象,在匈牙利、罗马尼亚的民歌和我国其他民族的民歌中也十分普遍,可见他是具有五声传统的民族音乐体系中的一种常见的音调现象。

作品处理:三连音连续出现时,一般标志着情绪的积累或者即将出现高潮。

在柔情的音乐里面出现,更加柔情伤感;在激情的音乐里面出现,情绪更加强烈。

实际演奏中,3个音往往不是完全平均化的“三等分”,一般,第一个音的时值要稍微延长一点。

三连音的节奏形式由于简单明快,与其他节奏形式表现出完全不同的音乐效果,受到广大作曲家的喜爱。

三连音常用以表达激动、不安、流动起伏的音乐形象,在许许多多的音乐作品中频繁出现,甚至个别音乐作品中一些曲谱大量运用三连音的音乐形式,以三连音为主要框架构建音乐。

该伴奏就是三连音贯穿整个乐曲,他的奇妙之处在于:打破节奏的均衡,拓展了乐曲的发展空间,使音乐表现更自由。

中国民间民族舞蹈赏析牧歌中国是一个拥有丰富舞蹈文化的国家,地域广阔的中国民间民族舞蹈,以其多样性、独特性和浓厚的地域特色,深受人们的喜爱与赞赏。

其中,民族舞蹈中的牧歌舞蹈以其独特的表现形式和深邃的文化内涵,成为舞台上的亮点。

本文将通过对中国民间民族舞蹈牧歌的赏析,探讨其艺术特点和文化意义。

一、牧歌舞蹈的起源与流传牧歌舞蹈作为中国传统的民间民族舞蹈之一,起源于古代牧民社会。

在古代,牧民们常常以歌声和舞蹈来表达他们对自然的赞美和对生活的期许。

随着时间的推移,这些歌舞逐渐演化成牧歌舞蹈,并传承至今。

牧歌舞蹈在中国各地广泛流传,不同地区呈现出各具特色的表演形式。

例如,内蒙古的牧歌舞蹈以雄壮、热烈的表演形式为主,让观众感受到草原上奔放自由的氛围;而西南地区的彝族牧歌舞蹈则以细腻、柔美的舞姿和悠扬的歌声为特色,展示了彝族人民深厚的生活情感。

二、牧歌舞蹈的艺术特点1. 舞姿优美动人牧歌舞蹈以其独特的舞姿和舞蹈形式成为观众喜爱的原因之一。

舞者们轻盈地跳跃,优美地旋转,展现出独特的舞蹈韵律。

舞蹈动作流畅,充满力量感和节奏感,给人以强烈的视觉冲击力。

2. 歌声婉转动听牧歌舞蹈不仅以舞蹈形式吸引观众,也以悠扬动听的歌声取悦听众。

演员们用清亮的嗓音演唱,将牧歌的情感表达得淋漓尽致。

歌声高亢或悠扬,既表现出牧民们无尽的激情,又表达出他们对幸福生活的追求。

3. 蓬勃的生活气息牧歌舞蹈的艺术特点之一是展现出丰富的生活气息。

舞蹈中的动作和歌声往往描绘着牧民们在草原上放牧、追放、放风等生活场景,通过舞蹈和歌声,让人们感受到牧民们无拘无束、欢乐奔放的生活态度。

三、牧歌舞蹈的文化意义1. 传承历史文化牧歌舞蹈作为中国传统的民间舞蹈形式,承载了丰富的历史文化。

在演出中,观众可以窥探到古代牧民生活的痕迹,了解古代农耕社会的发展历程,感受到历史文化的魅力与独特韵味。

2. 表达情感寄托牧歌舞蹈不仅仅具有表演的艺术价值,更是表达情感的寄托。

舞蹈中的动作和歌声记录了古代牧民对自然的赞美和对幸福生活的追求,在观赏时,观众也可以感受到这种深沉的情感。

蒙古族民歌《牧歌》教案一等奖《蒙古族民歌《牧歌》教案一等奖》这是优秀的教案文章,希望可以对您的学习工作中带来帮助!1、蒙古族民歌《牧歌》教案一等奖教学目标:1.学唱蒙古族民歌《牧歌》,感受蒙古长调民歌“诺古拉”润腔的独特风格。

2.欣赏无伴奏合唱《牧歌》,了解我国蒙古族的风情,感受无伴奏合唱中人声表现魅力和多声部效果的美感,激发学生热爱我国民族音乐艺术的情感。

教学内容:从音(歌曲牧歌)、诗(配乐诗朗诵)、画(山川草原)贯穿全文。

重点难点:1.指导学生用舒展的声音演唱《牧歌》,并模仿一些简单的`长调演唱方式和处理。

2.让学生由感性到理性感受蒙古族民歌的独特韵味。

课时: 1课时教学过程:一画(略)1. 画面导入,师生问好2.(创设情景激发情趣)今天,我们就一起去草原旅行,从新疆来到蒙古领略草原风光。

如果你来到蒙古,蒙族同胞会先跟你亲切地说“塔、赛白奴”,“您好”。

请同学和我一齐说一遍。

然后给你端来可口的奶茶,请你吃烤全羊,让你一饱口福。

再带你去参加他们一年一度的“那达慕”大会。

还会带你去祭拜他们的民族英雄成吉思汗陵。

3. 了解一下草原上的生活和歌曲(引导学生说出四大牧场)。

二音(主)1.请同学描绘一下这两首歌曲所表现的画面(说得非常好)。

那么我们同学们知道这是我国哪个少数民族的民歌吗?(蒙古族)这两首歌曲是放牧时演唱的歌曲,叫《牧歌》。

它的色彩非常丰富:蓝蓝的天、洁白的云、碧绿的大草原、雪白的羊群,把我们带进了一幅很有诗意的画里。

2. 讨论与思考:蒙古族哪种风格的民歌适宜舞蹈?3. 学唱《牧歌》及歌中“诺古拉”润腔的独特风格。

4. 欣赏并了解无伴奏合唱《牧歌》。

三诗(略)1. 教师师范配乐诗朗诵《牧歌》。

2. 学生参与,教师评价。

四学生实践及才艺展示1. 民歌与现代流行歌曲(课件)2. 你能唱几首民族风格的歌曲吗?五课堂小结:今天,我们了解了草原上不同民族民歌的一些基本特点。

知道了民歌的不同特点是由于地理环境、生活方式、风俗习惯、语言特点的不同而形成的。

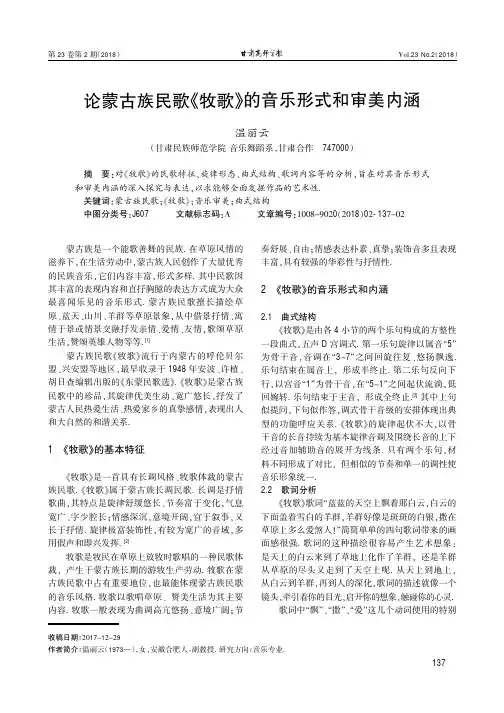

浅析蒙古族民歌《牧歌》的艺术魅力及发展传承作者:王红艳来源:《赤峰学院学报·哲学社会科学版》2015年第12期摘要:《牧歌》是一首家喻户晓、流传久远的蒙古族长调民歌,它具有生动的语言、清晰的结构,并以和谐的音韵、优美的旋律展示出其独特的蒙古族音乐魅力。

《牧歌》是一位牧民即兴而作的,在简洁的旋律与字里行间中流露出对草原和生活的热爱。

《牧歌》被许多著名组合与歌唱家演唱,已成为赤峰的一个文化品牌,赤峰市曾多次举办以“牧歌”为主题的晚会,是希望将《牧歌》永远的传唱下去,使其成为一个不灭的基石。

关键词:牧歌;蒙古族;艺术魅力中图分类号:J642.2 文献标识码:A 文章编号:1673-2596(2015)12-0033-02“蓝蓝的天空飘着那白云,白云的下面盖着雪白的羊群……”这是一首在内蒙古地区流传了几十年的民歌,至今仍在不断地演绎和传唱着,在内蒙古大部分地区、尤其是东蒙地区可谓妇孺皆知、家喻户晓。

20世纪90年代还因为《牧歌》的归属权问题引发了属地之争。

一首民歌为何具有如此旺盛的生命力,为何具有如此强大的艺术魅力,这是本文探讨的问题。

一、《牧歌》是有感而发的内心表白据被誉为草原民族艺术研究“活化石”的李宝祥先生所著述的《漠南寻艺录》记载,《牧歌》源于解放前呼伦贝尔盟的新巴尔虎镇。

相传解放前在新巴尔虎地区发生了一场大火,那场大火吞噬了牧民的牧场和家园,给本不富裕的牧民带来了灾难。

望着眼前那凄惨的景象,回想起大火前草原那美丽的景象,一位牧民放开喉咙唱出了“蓝蓝的天空飘着那白云,白云的下面盖着雪白的羊群。

羊群好像斑斑的白银,洒在草原上多么爱煞人”。

这一唱,唱出了对草原深深的眷恋,唱出了失去家园的不尽伤感。

这一唱,是即兴而作、真情流露,没有刻意的构思,没有故意的设计,有的只是心胸的宽广和内心情感的流淌。

词是那样的简单,曲调是那样的悠长,发人深省、耐人寻味。

这也许就是它的生命力所在吧。

二、《牧歌》是口口相传的动听旋律《牧歌》同其它民歌一样,也经历了口口相传的过程。

难忘的旋律——蒙古族民歌两首1. 《牧歌》《牧歌》是一首蒙古族长调牧歌的代表歌曲。

简洁的旋律与字里行间中流露出对草原和生活的热爱。

歌词充满诗情画意,旋律具有内蒙古民歌中优美、抒情、高亢、悠扬的特点,加上舒展、悠长的节奏,淋漓尽致的展现了美丽富饶的草原一派迷人的景色,也抒发了内蒙古人民对自己故乡深沉真挚的恋情。

全曲由上下两个乐句构成,曲调优美抒情,宽广悠长,具有浓郁的草原气息。

上句在高声区围绕着五度音“5”上下回旋,悠扬飘逸,仿佛是蓝天中飘着朵朵白云;下句转入低音区低回歌唱,以“1”为中心围绕进行,是上句的下五度自由模进,低回婉转的旋律,犹如撒在草原上斑斑如银的羊群,展现了草原牧区美丽、壮阔的景象。

长调民歌作为与盛大庆典、节日仪式有关的表达方式,在蒙古社会享有独特和受人推崇的地位。

长调是抒情歌曲,由32种采用大量装饰音的旋律构成,音调高亢,音域宽广,曲调优美流畅,旋律起伏较大,节奏自由而悠长。

大量使用装饰音和假声,悠长持续的流动性旋律包含着丰富的节奏变化,极为宽广的音域和即兴创作形式。

曲式结构以上、下句构成的乐段较为常见,也有复乐段乃至多乐段构成的联句体,以非方整性结构居多。

歌词多以两行为一段,在不同的韵步上反复叠唱。

词曲结合则“腔多字少”,常用甩腔和华彩性拖腔,以各种装饰音点缀旋律。

蒙古族长调民歌所包含的题材与蒙古族社会生活紧密相联,它是蒙古族全部节日庆典、婚礼会、亲期相聚、“那达墓”等活动中必唱的歌曲,全而反映了蒙古族人民的心灵历史和文化品位。

代表曲目有《走马》、《小黄马》、《辽阔的草原》、《辽阔富饶的阿拉善》等。

2.《嘎达梅林》《嘎达梅林》是一首很古老的蒙古族短调民歌。

这首《嘎达梅林》不但能让人感受到草原的气息,更让人看到英雄的形象。

《嘎达梅林》是一首短调蒙古族民歌,具有叙事性的特点。

它描写并歌颂了二十世纪二十年代左右,在蒙古东部哲里木盟一位蒙古英雄嘎达梅林(“嘎达”是英雄在家的排行最小,“梅林”是他在王府担任的一个职位很低的官名),为了保护草原,率领牧民起义,与当时残酷的封建王爷、军阀英勇战斗的悲壮事迹。

《牧歌》是沙汉昆于1953年改编的一首小提琴独奏曲,当时他还是上海音乐学院的学生。

作品以内蒙古昭乌达盟民歌《牧歌》为基础发展而成。

音乐舒展优美,富有浓郁的草原气息,体现了南北朝民间歌谣《敕勒歌》中“天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊”的意境。

作品赏析如下:

●形式结构:作品采用一部曲式,分为三个段落,每个段落都以主题旋律为基础,

通过变化和发展来展现不同的情绪和风格。

第一段落为引子,以低音区的琶音和三连音为伴奏,营造出宁静祥和的氛围。

第二段落为主体部分,以高音区的主题旋律为主,表现出欢快奔放的牧歌风情。

第三段落为尾声,以中音区的主题旋律为主,表现出平和温馨的牧歌情怀。

●旋律特点:作品的旋律以内蒙古长调民歌《乌和日图和灰腾》为素材,具有明显

的民族特色和地域特色。

旋律以五声音阶为基础,多用大跳进和大跳退,富有弹性和变化。

旋律的节奏以二分音符为主,多用三连音和附点音符,增加了旋律的流动性和灵活性。

旋律的音域较宽,从低音区到高音区,反映了草原的辽阔和壮丽。

●和声处理:作品的和声以D宫调式为主,多用I、IV、V和II级和弦,符合民歌的

和声风格。

和声的进行以完全终止和半终止为主,多用属音和宫音为骨干音,体现了民歌的稳定性和完整性。

和声的变化以模进和转调为主,多用四度和五度的模进,增加了和声的色彩和变化。

●表现手法:作品的表现手法以弓法和指法为主,多用连弓、分弓、换弓、滑音、

拨弦、泛音等技巧,增加了音乐的表现力和技巧性。

作品的表现手法与旋律、和声、节奏相结合,形成了丰富的音乐语言和风格。

中国民间民族舞蹈赏析《牧歌》民族舞蹈是中国传统文化瑰宝的重要组成部分,其中的民间舞蹈更是各具特色,富有浓郁的地域特色和文化内涵。

《牧歌》作为中国民间民族舞蹈的代表之一,展现了广大草原地区的民族风情和生活场景,极具观赏性和艺术价值。

《牧歌》是一支以草原民族为题材的舞蹈作品,它取材自中国北方蒙古族、哈萨克族等民族的生活和文化,以婉约柔美的舞姿和节奏感十足的音乐,向观众展示了草原上人们欢快的生活状态。

舞蹈开场,舞者们半跪半坐,身姿端庄而优雅,手臂轻轻摇摆,仿佛翩翩起舞的鸟儿。

随着音乐的节奏渐渐加快,舞者们站起身来,双手交叉于胸前,展示出独特的手势。

他们以缓慢的步伐,仿佛在大地上留下痕迹,以纵情的舞姿表达对大自然的崇敬之情。

接下来,舞蹈进入了高潮部分。

舞者们翩翩起舞,整齐划一的动作与音乐完美契合,给人以强烈的视觉和听觉享受。

他们左手高举,右手微微向前伸展,仿佛在向天空祈祷,向大自然致敬。

同时,舞者们的脚步有节奏地踏着,伴随着哈萨克族的呼啸声,仿佛在向世界传递着欢乐与希望。

《牧歌》舞蹈中还描绘了牧民日常生活的情景。

舞者们化身为勤劳的农耕者,手握铁锨和犁头,伴随着轻快的舞步,在舞台上形成了一个个美丽的农耕画面。

他们用动人的舞姿和优美的旋律,表达着对大自然的感恩和对生活的热爱。

在整个舞蹈的结尾部分,舞者们以舒缓而优雅的动作,伴随着舞曲渐渐降低的节奏,在台上形成了一个闭幕的画面。

他们以庄重的身姿,向观众传递着对生活的热爱和对自然的敬畏之情。

整个舞蹈表演,仿佛一幅幅活生生的图画,在观众面前跳跃展现,令人陶醉。

通过对《牧歌》这支中国民间民族舞蹈的赏析,我们能够真切地感受到中国广袤的草原地区的独特风情和深厚的文化底蕴。

这首舞蹈以舞者优美的身姿和动听的音乐为媒介,将观众带入一个栩栩如生的草原世界,感受大自然的美妙与人与自然的和谐。

《牧歌》的赏析不仅仅是对舞蹈表演的欣赏,更是一种对中国传统文化的尊重和传承。

它展示了中国民族文化的多样性和独特性,使观众对中国这片土地的民族舞蹈艺术有了更深刻的认识和了解。

歌曲《牧歌》教案教学对象:七年级教学时间:一课时一、教学目标1、了解我国蒙古族的风土人情。

感受蒙古人民对自己故乡深沉真挚的恋情,激发学生对少数民族音乐的兴趣及对祖国民族音乐文化的热爱。

2、欣赏并演唱《牧歌》感受蒙古音乐独特的长调风格3、欣赏蒙古族舞蹈感受蒙古舞蹈的艺术魅力,为歌曲牧歌编排舞蹈伴舞二、教学重难点1、体验蒙古民歌的风格,把握《牧歌》的特点及培养学生欣赏音乐的兴趣。

2、感受蒙族舞蹈特点和舞蹈之美。

三、教学手段多媒体教学四、教学过程(一)、师生问好,创设情境导入课题同学们,今天老师为大家准备了一个舞蹈小节目,请大家欣赏,是哪个民族的舞蹈,说说你对这个民族的了解。

生:蒙古族师:今天我们一起去一个民族,蒙古族,说说你眼中的蒙古族生:学生介绍蒙古族的风俗、地理环境等等师:总结 (课件播放蒙古族的地理环境、风土人情)(二)、新课教学每个民族都有自己的文化,也有自己的音乐。

只要听到蒙古人演唱的牧歌,便立刻感受到浓郁的草原气息,体味到高度的艺术享受。

不信,我们来欣赏一下。

在欣赏之前我们先了解一下什么是牧歌?牧歌:发源于意大利,是一种声乐体裁,我国民歌中的“牧歌”属于山歌性质,是牧民放牧时唱的歌,内容多为赞美劳动,歌颂家乡和抒发情感。

1、聆听欣赏歌曲○欣赏男声独唱《牧歌》从这首歌曲的欣赏中你感受到了什么?使你联想到了什么?(速度缓慢、曲调悠扬飘逸、低回婉转、抒情。

它的色彩非常丰富:蓝蓝的天、洁白的云、碧绿的大草原、雪白的羊群,把我们带进了一幅很有诗意的画里。

)○内蒙民歌大体可分为长调和短调两种,分别介绍,判断这首《牧歌》曲调悠扬,连绵起伏,节奏舒展,气势宽广,是一首典型的长调。

设计意图:初步感受,理解乐曲和表达的情感。

以视、听相结合的方式,让学生对蒙古草原人民的幸福生活有了一定的了解2、演唱歌曲(1) 通过演唱曲谱熟悉歌曲旋律,分析旋律○歌曲是由两个乐句组成的单乐段结构。

发现歌词与旋律高低之间有着什么关系啊?第一乐句的旋律处在较高音区,仿佛是蓝天上飘着朵朵白云,第二乐句旋律低回婉转,犹如撒在草原上斑斑如银的羊群。