河北民歌经典儿歌赏析(一)

- 格式:docx

- 大小:12.19 KB

- 文档页数:1

浅析河北民歌中小调歌曲的风格特征1. 引言1.1 介绍河北民歌河北民歌是中国传统民间音乐文化中的重要组成部分,流传于河北省广大地区,是当地人民的精神风貌和生活情感的集中表达。

河北民歌源远流长,具有悠久的历史和深厚的文化内涵,以其简洁朴实、情感真挚而备受喜爱。

河北民歌以其独特的旋律、深情的歌词和动人的表达方式而闻名于世,被称为“歌中小调、小调中歌”。

传统的河北民歌主要流传于平原地区,歌曲通俗易唱,广泛传唱于民间,深受人民喜爱,被誉为“黄河之滨的声音”。

河北民歌多表现生活中的真情实感,歌颂劳动人民的生活与情感,反映了人民对美好生活的向往和追求。

在传承和发展的过程中,河北民歌不断吸收新的元素,融合各地音乐风格,形成了多样化的表现形式,为丰富中国民间音乐文化作出了重要贡献。

1.2 小调歌曲的定义小调歌曲,是指在一定的旋律、节奏和音调下,通过歌唱方式展现出一种具有浓厚地方特色和个性的歌曲形式。

它通常以简单的旋律和句式为主,常见于民间歌曲中。

小调歌曲能够通过简单的音乐元素和歌词表达出深沉的情感,如爱情、家乡、友情等。

它的歌词通常以口语化、方言化的方式表达,简练明了,易于传唱和理解。

小调歌曲的演唱方式多样,有独唱、合唱、对唱等形式,也可以配以简单的乐器伴奏。

由于小调歌曲的简单明了和质朴感人的情感表达,深受人们喜爱,成为很多地方民歌的重要组成部分。

在河北民歌中,小调歌曲也占据着重要的地位,具有丰富的风格特征和独特的魅力。

2. 正文2.1 小调歌曲的起源小调歌曲作为河北民歌中独具特色的一种形式,其起源可以追溯到古代。

据传,小调歌曲最初是由农民在耕作劳动间隙中创作的,用来表达他们的喜怒哀乐和对生活的感悟。

在社会发展的过程中,小调歌曲逐渐演变成一种独特的歌唱形式,成为河北民间文化的一部分。

在漫长的历史发展中,小调歌曲不仅受到了汉族传统音乐的影响,还吸收了满族、蒙古族等少数民族音乐的元素,形成了独具特色的风格。

小调歌曲的起源不仅体现了河北地区丰富多样的文化传统,也蕴含着当地人民对生活、情感的真挚表达。

河北民歌赏析河北省的民歌历史源远流长。

多少年来,河北民歌扎根在冀州大地,扎根于广大的人民群众中间,吸取了珍贵的资源,色彩斑斓,既有丰富的文化艺术内涵也有浓郁的乡土气息。

其中经典的曲目有《茉莉花》、《小白菜》、《放风筝》、《对对花》等等。

河北省的民歌在全国的地方音乐中具有相当显著的地位,许多民歌不单单在河北省内流传,同时也在其他各地广为传唱。

其中《小白菜》就是一首在全国广为流行的民歌,近乎妇孺皆知的一首。

还有中国民族歌剧《白毛女》中的插曲《北风吹》,就是作曲家张鲁吸取河北民歌《小白菜》的音乐材料来创作出的。

作品情文并茂,曲词相通,带给观众极高的审美情趣。

所以此曲代代传唱,家喻户晓,具有极高的艺术水平和欣赏价值。

一、多样的地理环境河北省北部是高原和燕山山脉,中南部是平原,东边是渤海,西部有太行山脉。

环境位置丰富,这就是河北民歌诞生的摇篮。

河北牧歌和山歌来自冀西北的塞北高原(承德、张家口),歌曲旋律感觉徐缓持久,气度宽广,洒脱豪放。

众多美妙的山歌的自然就来自于祖祖辈辈生活在太行山麓的人们。

别具一格的渔歌例如:《渔家乐》、《拉网调》等许多优秀作品就是源于生活在渤海海滨(冀东、唐山、秦皇岛)的渔民们。

冀南(邯郸、邢台、衡水)的民歌因靠近河南,所以就多含有豫剧的特点。

而民间说唱相对集中的地方就是冀中(保定、石家庄),上述地区的说唱艺术和曲艺都是受了当地民歌的影响发展而成的。

与此同时,它们的平仄和押韵规范对当地的民歌的旋律和特点也有不小的反作用力。

二、多样的地区方言北部地区的秦皇岛和承德地区靠近辽宁,其方言有相当一部分东北方言的特点,北部民歌的风格也受到东北二人转特点的影响。

同样是处在北部的唐山地区则有自身特色的方言,乐亭的皮影和大鼓,还有评剧等传统艺术对民歌也有很深的影响。

例如《茉莉花》、《放风筝》、《捡棉花》等等作品都有显著的唐山方言特点。

冀南的邯郸、冀中的衡水和石家庄西部的井陉就可分别体会到河北、山东、山西的方言的特点,当然民歌同时也会受到上述方言和戏曲的影响,地域风格浓重、风味十足。

——Keep pushing——

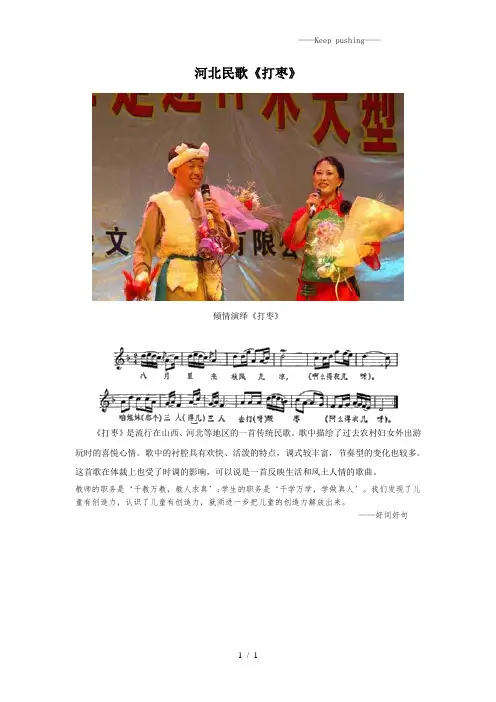

河北民歌《打枣》

倾情演绎《打枣》

《打枣》是流行在山西、河北等地区的一首传统民歌。

歌中描绘了过去农村妇女外出游玩时的喜悦心情。

歌中的衬腔具有欢快、活泼的特点,调式较丰富,节奏型的变化也较多。

这首歌在体裁上也受了时调的影响,可以说是一首反映生活和风土人情的歌曲。

教师的职务是‘千教万教,教人求真’;学生的职务是‘千学万学,学做真人’。

我们发现了儿童有创造力,认识了儿童有创造力,就须进一步把儿童的创造力解放出来。

——好词好句

1 / 1。

浅析河北民歌中小调歌曲的风格特征河北民歌作为中国北方传统民歌中的重要代表之一,以其独特的音乐形式和风格在音乐界享有盛誉。

其中,小调歌曲在河北民歌中占据着重要的地位。

在小调歌曲中,音乐旋律简单、朴实,歌词通俗易懂,情感真挚,反映了河北农民生活的真实面貌和情感世界。

下面本人将就河北民歌中小调歌曲的风格特征进行简单的分析。

一、简单、平易近人的旋律河北民歌中的小调歌曲旋律多以古老的旋律为基础,通过数百年的传承与演变而形成的。

这些旋律走调自由,常常跳跃性较强,如《翠花》、《葫芦娃娃》等在音符休止之间跳跃的音程非常特别。

他们并不像著名曲子中的旋律一样变幻复杂,而是简单、朴实,呈现出原始自然的特点。

这种旋律的特点与河北农民习惯于在日常生活中唱歌有很大关系,许多河北民歌都是在农民生产生活中自然而然地诞生的。

二、清新自然的曲风河北民歌中的小调歌曲通常以古筝、琵琶及唢呐伴奏,渲染出清新自然的气息,展现出独特的音乐感染力。

这些曲调常常通过良好的节奏抒发感情,让曲调流畅、动人,更能让听众真正感受到歌曲所表达的情感。

三、感人至深的歌词河北民歌中的小调歌曲歌词大多以农民日常生活为主题,内容简单易懂,发人深省。

歌词往往透露出浓烈的乡土气息、爱情故事和精神文化内涵。

如《哨声响》的歌词就是老人远离故土,听到哨声泪如雨下的故事。

歌词语言通俗易懂,情感真挚,引人深思。

四、情感真挚的表现方式河北民歌中的小调歌曲多以情感真挚为起点,表现出爱情、日常生活等通俗正常的生活情感。

作为传统民歌,小调歌曲的唱法也是代表性的。

在河北民歌唱法中,使用的音色和嗓音要求通俗易懂,情感深厚。

此外,唱法更有独特风格,极富情感,有着浓厚的地域特色与民族风格。

总之,河北民歌中的小调歌曲在风格特征上有着独一无二的优点。

其音乐旋律简单、朴实,清新自然的曲风,感人至深的歌词,本色坦诚的表现方式,无不体现出河北民歌的民族特色、地方情怀以及浓厚的文化底蕴。

其优秀的音乐作品将继续被推广,传承河北民歌优秀的音乐文化。

浅析河北民歌《小放牛》的艺术特征一、历史文化背景“一方水土养一方人”,“一方水土造就一方文化”。

河北省特殊的地理环境,造就了独树一帜的地域文化。

河北省位于中国的华北平原之上,交通十分通畅和便利,经济往来频繁,水陆交通发达,城乡人口众多,工业商业发展迅速,人民文化交流普遍,具有极其独特的地域环境和浓厚的文化底蕴,为河北民歌的形成提供了良好的条件。

无论是冀北的高原区域、冀中辽阔的华北平原区域还是冀西濒临太行山的山区区域,它们都是河北民歌孕育的摇篮,《小放牛》作为河北民歌作品之一,正是产生于此种地域环境之下。

河北民歌是河北人民大众在自给自足的生活和劳动过程当中自己创作、自己来演唱的歌曲。

因此,河北民歌与当时的社会文化生活、历史背景、民俗风俗文化密切融合,是当时整个大社会情况下人民民俗文化生活的总汇体现。

民俗文化是民歌构成和发展的动力与源泉,支撑和保障民歌的发展前行。

河北民歌《小放牛》的产生涉及极其丰富的民俗文化特色,首先《小放牛》这首民歌的歌词中包含一些神话传说、民间传说。

我们知道《小放牛》这首民歌同赵州桥是相关联的,赵州桥的修建有多种传说,可以说任何的民间传说、民间故事都与特定环境下的人物和民俗相关,同样,《小放牛》歌词中蕴含的民俗文化包含着人们对神仙、中国龙文化的崇拜信仰和人民对神的祭拜和祈福。

河北民歌《小放牛》的产生蕴藏着浓厚的历史文化,从其歌词中就可以看出。

其歌词当中涉及历史人物、历史故事、神话传说、建筑文化等丰富的文化背景知识。

这也是河北民歌《小放牛》在河北省境内,甚至是全国境内都广为流传的原因。

首先从《小放牛》的歌词当中我们可以看到“赵州桥”这一建筑名称,赵州桥是位于河北省石家庄赵县的一座石拱桥。

赵州桥距今已有一千三百多年的时长,它是当今世界现存最早的、保存时间最长,同时保存最为完整的一座石拱桥,历经各种天灾人祸仍旧顽强地矗立其中。

因此,人们进行民间故事传说、传唱民间歌谣来赞颂赵州桥,从而在赵州桥的真实性方面增添了许多的神秘性。

national music 民族音乐浅析河北民歌《小放牛》的艺术特征王冬冬(中北大学艺术学院,山西 太原 030051)【摘要】本文从河北民歌《小放牛》的历史文化背景、语言歌词、旋律曲调、曲式结构等多方面对其艺术特征进行研究分析,以更好地学习和掌握民歌的作品分析能力。

【关键词】河北民歌;小放牛;艺术特征【中图分类号】J616 【文献标识码】A一、历史文化背景“一方水土养一方人”,“一方水土造就一方文化”。

河北省特殊的地理环境,造就了独树一帜的地域文化。

河北省位于中国的华北平原之上,交通十分通畅和便利,经济往来频繁,水陆交通发达,城乡人口众多,工业商业发展迅速,人民文化交流普遍,具有极其独特的地域环境和浓厚的文化底蕴,为河北民歌的形成提供了良好的条件。

无论是冀北的高原区域、冀中辽阔的华北平原区域还是冀西濒临太行山的山区区域,它们都是河北民歌孕育的摇篮,《小放牛》作为河北民歌作品之一,正是产生于此种地域环境之下。

河北民歌是河北人民大众在自给自足的生活和劳动过程当中自己创作、自己来演唱的歌曲。

因此,河北民歌与当时的社会文化生活、历史背景、民俗风俗文化密切融合,是当时整个大社会情况下人民民俗文化生活的总汇体现。

民俗文化是民歌构成和发展的动力与源泉,支撑和保障民歌的发展前行。

河北民歌《小放牛》的产生涉及极其丰富的民俗文化特色,首先《小放牛》这首民歌的歌词中包含一些神话传说、民间传说。

我们知道《小放牛》这首民歌同赵州桥是相关联的,赵州桥的修建有多种传说,可以说任何的民间传说、民间故事都与特定环境下的人物和民俗相关,同样,《小放牛》歌词中蕴含的民俗文化包含着人们对神仙、中国龙文化的崇拜信仰和人民对神的祭拜和祈福。

河北民歌《小放牛》的产生蕴藏着浓厚的历史文化,从其歌词中就可以看出。

其歌词当中涉及历史人物、历史故事、神话传说、建筑文化等丰富的文化背景知识。

这也是河北民歌《小放牛》在河北省境内,甚至是全国境内都广为流传的原因。

《送情郎》的同宗流变现象民间歌曲是中国音乐文化不可或缺的组成部分,也是中国传统文化的重要组成部分,中华文化博大精深也体现在数量繁多、风格各异的民歌中。

在民间歌曲中,总会有许多词调相近的同宗歌曲出现,虽然这些歌曲在许多部分都有相同或相近之处,但却各有其独特的韵味。

本文将以河北地区的同宗民歌《送情郎》为例,从不同方面对同宗民歌做简单的对比分析。

关键词:河北民歌;同宗民歌;音乐分析一、河北民歌概述河北省古属冀州,故而简称为冀,因战国时期处于燕、赵和中山等国之间,故也被称之为“燕赵”。

自元朝立都北京,河北便是京畿重地。

作为京城的重要枢纽,各地区的民歌都相继传入,如南方的《采茶调》《鲜花调》等,都在当地改编后得以传唱,也正因如此才造就了如今河北民歌种类繁多、丰富多彩的特色。

从地图上可以看出,河北省有着独特的地理特征,东临渤海、西靠太行、南连中部平原、北接内蒙古草原。

这让河北地区同时存在着不同形式的民歌:靠近海洋的东部有着渔歌号子;高原和山地众多的西部和北部多为山歌;南方的华北平原则多为小调。

纷繁多样的歌曲形式,各区域间歌曲的传播,不仅使河北民歌呈现出了百花齐放的发展形势,也促使了许多歌曲变体的出现,这一系列同宗民歌,使得河北民歌更具多样化。

二、河北民歌《送情郎》不同变体的对比分析《送情郎》是一首极具河北地方特色的民间歌曲。

相关歌曲谱例现收录于《中国民间歌曲集成河北卷》第562-565页中(以下简称为《河北卷》,下文所说谱例均为《河北卷》中的谱例)。

这些歌曲来自河北不同地区,虽有相似的名称,但内容已有差异。

下面将从三个方面对这些歌曲进行分析。

(一)旋律的差异从《河北卷》谱例中可以看出,以下四首歌曲在旋律上各有不同。

第一首阜平县的《送情郎》中,总体旋律为高起低落,在开始部分使用大量高音,到结尾使用低音,歌曲的整体感情由激动转为忧伤。

其中不时有四、五度大跳,使得歌曲感情基调多了几分不安与忐忑,充分地展现了不舍之情。

浅析河北民歌中小调歌曲的风格特征河北民歌是中国民歌中的一个重要分支,自古以来就有着悠久的历史和丰富的文化内涵。

在河北省的广大农村地区,百姓们长期以来都通过歌唱的形式来宣传、传承和发展着自己的各种情感和情感,形成了独特的风格和特色。

河北民歌中的小调歌曲作为其中的一种重要形式,有着浓厚的地方特色和深厚的文化底蕴。

本文将从音乐特征、歌词内容和表现形式三个方面对河北民歌中的小调歌曲进行浅析,探讨其风格特征。

一、音乐特征1.曲调简单、旋律优美小调歌曲的旋律多为慢板柔和的曲调,音域较小,曲调简单易记,旋律优美动人。

这种风格的小调歌曲往往情感真挚,动人心弦,给人一种安静舒适的美感。

2.节奏轻快、和谐流畅小调歌曲的节奏一般都比较轻快,和谐流畅,富有韵律感。

这种节奏特点使得人们在歌唱时很容易跟着节奏摇摆起来,体现出一种舒适愉悦的氛围。

3.器乐伴奏简单、清晰明亮小调歌曲的器乐伴奏一般比较简单,清晰明亮,以民间各种乐器为主,如二胡、琵琶、箫等,伴奏简洁而不失丰富。

这种器乐伴奏的特点使得小调歌曲更具有浓厚的民间特色。

二、歌词内容1.表现生活琐事、人情世故小调歌曲的歌词内容多表现生活琐事、人情世故,如田间劳作、爱情离别、人情冷暖等,情感真挚,情感细腻。

这种歌词的创作风格使得小调歌曲更具有亲和力和感染力,能够深深触动人们的心灵。

2.情感真挚、动人心弦小调歌曲的歌词情感真挚,动人心弦,如《敕勒歌》、《平山金》等经典作品,都表现了对生活的感慨和对情感的诉说,引人共鸣。

这种情感的表现形式是小调歌曲最大的特色之一。

3.富有禅意、寓意深刻小调歌曲的歌词富有禅意,寓意深刻,如《小河淌水》、《走进新时代》等歌曲,都在传达着对生活、对未来的期许和祝福,歌词寓意深刻,给人以启迪和鼓舞。

三、表现形式1.重视情感的表达小调歌曲在表现形式上非常重视情感的表达,歌手在演唱时往往会情感真挚、凄凉深沉地表现出来,让人感受到其中蕴含的深厚情感。

2. 善于运用音乐性元素小调歌曲在表现形式上善于运用各种音乐性元素,如音调的变化、节奏的把握、轻重音的处理等,使得小调歌曲既有传统的民歌风味,又具有现代音乐的韵味。

浅析河北民歌中小调歌曲的风格特征【摘要】河北民歌是中国民间传统音乐文化的重要组成部分,其中小调歌曲是其代表性形式之一。

这些歌曲旋律简单易记,情感真挚质朴,歌词主题多为生活琐事,反映了民间生活的真实情感。

演唱方式具有特殊的抑扬顿挫,伴奏简单多以二胡、琵琶等弦乐器为主。

河北民歌中的小调歌曲在地域特色和文化传承上有着独特的表现,凸显了民间生活的情感,为河北民歌的发展做出了重要贡献。

小调歌曲不仅是河北民歌中最具代表性的形式之一,也是体现河北民歌独特风格和文化传承的重要载体。

河北民歌中小调歌曲的风格特征充分展现了民间文化的魅力和传统乐曲的精髓。

【关键词】河北民歌、小调歌曲、风格特征、旋律简单、情感真挚、生活琐事、抑扬顿挫、二胡、琵琶、民间生活情感、地域特色、文化传承1. 引言1.1 介绍河北民歌河北民歌是河北省民间传统音乐艺术的代表作品,流传于河北省的各个地区和民间。

它们是河北省民众在长期的劳动生活和社会生活中创造的,具有鲜明的地方特色和人民特点。

河北民歌可以分为拔胡、大调、小调等多种形式,其中小调是其最具代表性的形式之一。

河北民歌早在宋代就已经出现,经过数百年的发展演变,逐渐形成了独特的风格和表现形式。

在演唱方式上,河北民歌常采用特殊的抑扬顿挫的唱腔,表现出浓厚的地方情感和民间生活气息。

而在伴奏方面,河北民歌通常以二胡、琵琶等弦乐器为主,简单而朴实。

河北民歌不仅在民间广泛传唱,也受到了许多音乐爱好者和研究者的关注与认可。

它们的歌词内容多以生活琐事为主题,情感真挚质朴,表达了普通人对生活的热爱和感慨。

通过河北民歌,人们可以深入了解河北地域的文化传统和民间风情,感受到真实的生活气息和情感表达。

1.2 概述小调歌曲小调歌曲是河北民歌中最具代表性的形式之一。

它以其独特的旋律和情感吸引着广大听众,成为民间流传久远的经典之作。

小调歌曲在河北民歌中占据着重要地位,不仅体现了地域特色与文化传承,还承载着民间生活的真实情感与生活哲理。

小放驴河北吹歌赏析小放驴河北吹歌是一首流传于河北地区的民歌,歌词中描述了农村生活的场景和人们的情感。

这首歌曲以其朴实、真挚的情感和优美的旋律,深受人们喜爱。

在这篇文章中,我们将对这首歌曲进行赏析,从歌词、旋律和情感表达等方面来探讨这首歌曲的魅力所在。

首先,让我们来看一看这首歌曲的歌词。

歌词中描述了农村生活中的一些场景,比如“小放驴,河北吹,晴空万里,麦浪翻滚”等。

这些场景都是农村生活中常见的景象,通过歌词的描绘,让人们仿佛置身于田野之间,感受到了大自然的美好和宁静。

歌词中还表达了对家乡的眷恋之情,比如“家乡的风,吹到我的心上”,“故乡的云,飘到我的梦里”。

这些词句充满了对家乡的眷恋和思念,让人们感受到了对家乡的深深眷恋之情。

其次,让我们来谈一谈这首歌曲的旋律。

小放驴河北吹歌的旋律简单优美,节奏轻快,给人一种欢快愉悦的感觉。

整首歌曲的旋律流畅,朗朗上口,让人很容易就能跟着唱起来。

这种简单而优美的旋律,使得这首歌曲更容易被人们接受和喜爱。

最后,让我们来谈一谈这首歌曲所表达的情感。

小放驴河北吹歌表达了对家乡的眷恋和对大自然的热爱之情。

歌词中所描述的田野景象和家乡风情,让人们感受到了对家乡的深深眷恋之情。

同时,歌曲中也表达了对大自然的热爱和对生活的热爱。

整首歌曲充满了对美好生活的向往和追求,让人们感受到了一种乐观向上的情感。

综上所述,小放驴河北吹歌以其朴实、真挚的情感和优美的旋律,深受人们喜爱。

通过对歌词、旋律和情感表达等方面的赏析,我们更加深入地了解了这首歌曲的魅力所在。

这首歌曲不仅展现了农村生活的美好和宁静,也表达了对家乡的眷恋和对大自然的热爱之情,让人们感受到了一种乐观向上的情感。

希望这首歌曲能够继续流传下去,让更多的人能够感受到它的魅力和美好。

河北民歌《绣灯笼》赏析河北民歌《绣灯笼》是一首充满地域特色和人文情感的经典歌曲。

歌曲以朴实的语言和优美的旋律,描绘了旧时河北乡村姑娘们赶集时欣赏灯笼的场景,表达了她们对幸福生活的向往和对爱情的憧憬。

以下是对这首歌曲的赏析。

一、歌曲背景介绍《绣灯笼》是一首流行于20世纪中叶的河北民歌,诞生于河北省的承德地区。

承德位于河北省东北部,是华北地区的重要城市。

这里有着丰富的历史文化和地域特色,为歌曲创作提供了丰富的素材。

歌曲的歌词以朴实的语言描绘了当时乡村的日常生活和人文风情,表达了人们对生活的热爱和对未来的憧憬。

二、歌曲主题分析《绣灯笼》的主题主要集中在两个方面:一是表现旧时河北乡村姑娘们对幸福生活的向往,二是表达她们对爱情的憧憬。

歌曲通过描述姑娘们绣灯笼、赶集、看灯笼等场景,展现了她们对生活的热爱和对美的追求。

同时,歌曲中的细腻情感也传递了姑娘们对爱情的渴望和向往。

三、歌曲艺术特点鉴赏1、旋律优美:歌曲的旋律优美动听,具有浓郁的地域特色。

旋律中运用了较多的四度、五度跳进,使得歌曲具有鲜明的北方音乐特点。

同时,歌曲中的慢板和快板交替出现,使得音乐更加富有变化和动态感。

2、歌词质朴:歌曲的歌词质朴无华,用简洁的语言描绘了当时乡村的生活场景和人物情感。

歌词中运用了大量的民间词汇和俗语,如“小大姐”、“小二姐”、“小姑子”等,使得歌曲充满了乡土气息和人文情感。

3、表现手法独特:歌曲在表现手法上运用了民间音乐的传统手法,如对唱、合唱等。

同时,歌曲中还融入了一些戏曲元素,如唱腔、表演等,使得歌曲更加具有表现力和感染力。

四、歌曲影响及价值《绣灯笼》作为一首经典的河北民歌,具有广泛的影响力和传播价值。

这首歌曲不仅在当地广为传唱,还在国内外产生了深远的影响。

它成为了河北地区文化和音乐的代表之一,也成为了人们了解和认识河北地区文化和历史的重要途径之一。

同时,《绣灯笼》的艺术价值也得到了广泛的认可和赞誉,它被视为中国民族音乐的瑰宝之一。

浅谈河北民歌第一篇:浅谈河北民歌1.听《北风吹》《青羊传》2.唱《小白菜》教学目标1.用整齐、恬静的声音学唱歌曲《小白菜》。

体验感受乐曲中音乐作品旋律线条级进下行,每句落音依次下跌,形成带有哭泣性质的音调,深刻地表现了一个旧时农村中失去亲娘而受人虐待、孤苦无依的女孩悲凉凄苦的心情。

2.欣赏《青羊传》,感受欢快、热情的旋律。

3.欣赏《北风吹》感受音乐情境的美,体验音乐作品的音乐情感。

喜爱我国优秀民族音乐艺术,追求生活的纯真与美好。

教学重点、难点:1.感受音乐所表现的情景,分析乐曲体裁、情绪、节奏、旋律、结构等特点。

2.能在聆听、演唱作品以及识读乐谱的过程中,发现曲调中的民间音乐素材,并运用已有的知识进行辨别,找出旋律异同之处。

教学过程:一、导入1.听已学的河北民歌《小放牛》《对花》,问:听到的是什么地方的民歌?有什么特点?2.简单小结河北民歌的特点。

二、欣赏、学唱《小白菜》1.河北民歌内容丰富,风格多样。

欣赏另一种风格的《小白菜》,请学生谈听后感受。

2.了解《小白菜》的创作背景。

3.学唱《小白菜》歌谱。

(1)用手势感受旋律的下行(2)分别举例并说明上行、平行、下行旋律带来的情绪体验4.唱词,了解“变拍子”的含义,知道“变拍子”有时是歌曲情绪和歌词的需要才变换拍号的。

.再听,感受歌曲所表达的意境。

回答歌曲旋律、节奏、速度、情绪方面的特点三、欣赏《青羊传》1.听《青羊传》,谈听后感受。

2.再听,从旋律、节奏、速度、情绪等方面与《小白菜》作比较,有什么不同?四、欣赏《北风吹》1.了解歌剧的含义。

问:你所理解的歌剧的含义是什么?让学生谈谈。

2.欣赏几张中国有名的歌剧剧照,结合图片,了解歌剧的含义。

3.了解歌剧《白毛女》故事梗概。

4.听全曲,谈感受,了解《北风吹》中运用了“变拍子”是表达情绪的需要。

5.听赏歌曲的前半部分,感受喜儿满心欢喜。

6.听赏歌曲的后半部分,感受喜儿期盼的那种心情。

7.完整地听赏,唱一唱,问:旋律有无和前面所听歌曲相似的地方。

河北民歌《放风筝》的作品分析作者:曹闻心来源:《北方音乐》2014年第16期【摘要】河北传统民俗文化中,最为突出也最具有代表性的就是河北民歌,其汇聚了河北地区多元化的方言特点,融合了该地区地理环境元素,承载了悠久的发展历史。

河北民歌的广泛发展为弘扬河北地区特色民俗文化,传承宝贵的非物质文化遗产,作出了巨大的贡献,可以称作是中华大地上的民间艺术瑰宝。

文章以《放风筝》为例,从多种角度对河北民歌进行了分析,以期为我国民歌的研究提供参考作用。

【关键词】河北民歌;放风筝;分析;民俗文化河北地区的民歌文化历史悠久,在经历了千百年的历史变迁与长久的岁月洗礼之后,仍然能够根植于整个华北地区,在广大河北人民心中留下深刻的烙印,其较好地吸收了冀州大地的文化精髓,凝聚了河北人民的智慧结晶,传承了河北地区丰富的民族特色,是浓郁的地域色彩与当地丰富的文化艺术底蕴完美结合之下的产物。

在众多河北民歌中,传播最为广泛、最具有代表性的经典曲目包括《放风筝》《茉莉花》《对对花》《小白菜》等。

河北地区民歌文化发展繁荣,优越的地理条件是孕育河北民歌文化的摇篮,在此条件下,河北民歌如雨后春笋版纷纷涌现,其音乐文化在全国范围内占据了相当重要的地位,大量民歌不仅在该地区广泛流传更传唱于全国各地,融入其他地区的民俗文化,演变成新的民歌形式,在很大程度上推进了河北民歌的发展。

一、河北民歌《放风筝》的音乐特点以河北民歌《放风筝》为例,在广泛地传播中吸收了其他地区的文化特点,演变成了新的民歌文化形式,但仍然保留了其音乐共性,以下就该民歌的音乐特点做简要概述。

(一)歌曲旋法特点从音乐的旋法来讲,该首民歌较好地保存了河北地区音乐旋法特点,在带变宫音调下进行低音sol、低音la、低音si的发音,充分展现出了华北地区民间音乐的独特韵味。

(二)歌曲唱词结构的特点通常情况下,歌曲中的唱词结构主要是指在不同唱句顺序下,唱句中的唱词与该唱句字数之间所存在的结构联系。

河北民歌经典儿歌赏析作者:许澄来源:《商情》2010年第12期[摘要]本文对河北民歌的风格特征进行了概述,并对其中的三首儿歌的曲式、调式、旋法特征以及内容表现等方面进行分析,旨在进一步加强对河北民歌的宣传,让更多的人了解和喜爱河北民歌。

[关键词]河北民歌儿歌赏析在1983年出版的《中国民间歌曲集成》(河北卷)中,收录的河北民歌共有1200余首,虽然这远不是河北民歌的全部。

河北省历史文化悠久,民族民间音乐资源极为丰富,河北民歌在承载劳动人民丰富情感,展现当地历史文化发展脉络的同时,又呈现出自身独特的艺术风貌。

本文对其民歌中的三首儿歌的曲式、调式、旋法特征以及内容表现等方面进行分析,旨在进一步加强对河北民歌的宣传,让河北民歌这朵民族民间音乐百花园中的奇葩清香远溢、源远流长。

河北民歌按照其风格色彩的不同特点可分为冀西北、冀东、冀中三个不同特征的色彩区域。

冀西北包括张家口市所辖区域,冀东包括现唐山、秦皇岛两市所辖区域,冀中则包括除以上两个区域之外的河北省所有辖区。

三个色彩区由于地理环境、经济发展、文化风俗,地方方言等方面条件的差异,形成了各自独特的风格特征。

其中以冀中所涉及区域最为广阔,处于政治、经济文化发展的中心地带,其风格特点更多代表了河北民歌的典型特征。

冀西北民歌所处区域在地理环境上位于太行山区,其民歌多为山歌、烂席片以及具有二人台典型节奏特征(da.dada dada da)的小调,结构简洁短小,乐句多上下句对应式结构,衬词丰富多变,衬句较长大;以徵调式占绝对优势,商调式较其他区域突出,羽调式最少。

旋律素材简单且多同一素材反复使用,音调起伏,高旋低落,多顶板起,歌词多叠字;风格直畅豪爽,听来似田野清新之风扑面而至,嘹亮之声直达人的心灵。

冀东民歌旋律清丽秀美,乐句长大粘连,拖腔逶迤连绵,衬词、衬句以及旋律润饰丰富;常有六度、七度跳进。

调式类型在以徵调式为主的基础上,兼有羽调式与宫调式。

多自由的非方整性结构。

河北民歌经典儿歌赏析(一)

摘要]本文对河北民歌的风格特征进行了概述,并对其中的三首儿歌的曲式、调式、旋法特征以及内容表现等方面进行分析,旨在进一步加强对河北民歌的宣传,让更多的人了解和喜爱河北民歌。

关键词]河北民歌儿歌赏析

在1983年出版的《中国民间歌曲集成》(河北卷)中,收录的河北民歌共有1200余首,虽然这远不是河北民歌的全部。

河北省历史文化悠久,民族民间音乐资源极为丰富,河北民歌在承载劳动人民丰富情感,展现当地历史文化发展脉络的同时,又呈现出自身独特的艺术风貌。

本文对其民歌中的三首儿歌的曲式、调式、旋法特征以及内容表现等方面进行分析,旨在进一步加强对河北民歌的宣传,让河北民歌这朵民族民间音乐百花园中的奇葩清香远溢、源远流长。

河北民歌按照其风格色彩的不同特点可分为冀西北、冀东、冀中三个不同特征的色彩区域。

冀西北包括张家口市所辖区域,冀东包括现唐山、秦皇岛两市所辖区域,冀中则包括除以上两个区域之外的河北省所有辖区。

三个色彩区由于地理环境、经济发展、文化风俗,地方方言等方面条件的差异,形成了各自独特的风格特征。

其中以冀中所涉及区域最为广阔,处于政治、经济文化发展的中心地带,其风格特点更多代表了河北民歌的典型特征。

冀西北民歌所处区域在地理环境上位于太行山区,其民歌多为山歌、烂席片以及具有二人台典型节奏特征(da.dadadadada)的小调,结构简洁短小,乐句多上下句对应式结构,衬词丰富多变,衬句较长大;以征调式占绝对优势,商调式较其他区域突出,羽调式最少。

旋律素材简单且多同一素材反复使用,音调起伏,高旋低落,多顶板起,歌词多叠字;风格直畅豪爽,听来似田野清新之风扑面而至,嘹亮之声直达人的心灵。

冀东民歌旋律清丽秀美,乐句长大粘连,拖腔逶迤连绵,衬词、衬句以及旋律润饰丰富;常有六度、七度跳进。

调式类型在以征调式为主的基础上,兼有羽调式与宫调式。

多自由的非方整性结构。

与其他两个区域朴素率直的音乐性格相比相比,冀东民歌显得尤为委婉妩媚,富有装饰性。

冀中民歌:与其他两个区域相比,冀中民歌的结构较规整,以四句体的方整型结构为主体;调式类型在征调式占优势的情况下,宫调式数量明显高于其他两个区域;常有闪板起句或弱起动机;衬句短小规整,衬词多用来垫衬节奏型。

在兼有以上两区域旋律特色,又具有自身的典型旋律风格,如角音与宫音之间的跳进,以及商、变宫、羽、征四音的下行进行等特征,形成简洁干净,淳朴直爽的冀中民歌典型特色。

河北儿歌主要流传于河北省各地城乡,与其他成人歌曲相比,其曲调较为简单,音域较窄,诵念特点比较突出,节奏活泼跳跃;歌词内容通俗浅显,常以儿童的视角将事物拟人化,趣味化,伴以丰富的想象,并在合辙押韵的基础上有随口拈来随意性较强的特征。

本文所选的三首儿歌均为冀中民歌,旋律朴实爽直,简洁明快,充满了童真童趣。