第八章总需求与总供给

- 格式:ppt

- 大小:252.50 KB

- 文档页数:37

总供给与总需求的形成总供给与总需求的形成是一个相互作用的过程,它们之间的平衡关系是决定经济稳定和发展的重要因素。

总供给由于价格的变化而变化,而总需求则受到收入和价格的影响。

一、总供给的形成总供给是指一个经济系统在一定时间内生产出的全部货物和服务的总量。

总供给的形成涉及生产要素市场的供给和生产者的生产决策。

1. 生产要素市场的供给:生产要素市场是指劳动力、土地、资本等生产要素的交易市场。

在市场经济体制下,生产者会根据价格和效益来决定是否出售生产要素。

高价位会促使生产者增加生产要素供给量,低价位则会抑制供给。

生产要素市场的供给表现为劳动力供给量、土地供给量、资本供给量等。

2. 生产者的生产决策:生产者会根据市场需求、成本以及预期利润等因素,决定生产规模和生产方式。

当市场需求较强且预计利润较高时,生产者会增加生产规模,提高生产量;反之,市场需求较弱或预计利润较低时,生产者可能减少生产规模,降低生产量。

生产者的生产决策直接影响着总供给的形成。

二、总需求的形成总需求是指一个经济系统在一定时间内对全部货物和服务的需求总量。

总需求的形成涉及消费者的购买力和购买决策。

1. 消费者的购买力:消费者的购买力受到收入和财富的影响。

当消费者收入增加、财富积累时,其购买能力也会相应增强,从而提高消费支出。

收入和财富的变化会直接影响到总需求的水平。

2. 消费者的购买决策:消费者的购买决策受到多种因素的影响,如物价水平、个人偏好、预期收入等。

物价水平的变化会影响消费者购买的实际数量和品种;个人偏好的变化会导致不同的消费倾向;预期收入的变化会影响到消费者的消费决策等。

消费者的购买决策直接决定了总需求的形成。

三、总供给与总需求的例子下面通过两个例子来说明总供给与总需求的形成过程。

1. 手机产业手机产业是一个典型的总供给与总需求相互作用的行业。

随着科技发展和人们对通信需求的不断增强,手机市场出现了快速增长的趋势。

在总供给方面,手机产业的增长受到生产要素市场的供给和生产者的决策的影响。

第八章总需求-总供给模型判断题:1.根据财产效应,实际财产量越少,实际GDP需求量就越大。

2.在LAS曲线上,物价水平和资源价格的上涨都会导致物品和劳务的总供给量增加。

3.在SAS曲线上,物价水平的上涨会导致物品与劳务的总供给量增加。

4.当资本量增加时,LAS曲线和SAS曲线都会向右移动。

5.导致SAS曲线移动的任何因素都会造成LAS曲线的移动。

6.当实际GDP等于潜在GDP时,长期宏观经济均衡就会实现。

7.货币工资的增加会导致短期总供给的增加,也就是会导致SAS曲线向右移动。

选择题:1. 短期宏观经济均衡出现在。

A 经济处在充分就业的实际GDP水平上;B AD曲线与SAS曲线相交的实际GDP水平上;C SAS曲线与LAS曲线相交的实际GDP水平上D AD曲线与LAS曲线相交的实际GDP水平上。

2. 如果实际GDP大于潜在GDP,则经济A 没有处在宏观经济均衡中;B 处在充分就业均衡中;C 处在高于充分就业均衡中;D 处在低于充分就业均衡中。

3. 在以下哪条曲线上货币工资和物价水平会同比例变化?A AD曲线B SAS曲线C LAS曲线D 以上都不对4. 技术改进会导致A SAS曲线和LAS曲线向右移动;B SAS曲线和LAS曲线向左移动;C SAS曲线向右移动,而LAS曲线不变;D SAS曲线不变,LAS曲线向右移动。

根据表格回答5~8:单位:10亿美元5. 在短期宏观经济均衡中,物价水平是,实际GDP是。

A 100;6000亿美元B 110;7000亿美元C 120;6000亿美元D 130;6000亿美元6. 在短期内,经济处在A 充分就业均衡中,而且资源价格不变;B 高于充分就业均衡中,而且资源价格会上涨;C 高于充分就业均衡中,而且资源价格会下跌;D低于充分就业均衡中,而且资源价格会下跌。

7. 在短期均衡中,存在A 1000亿美元的膨胀性缺口;B 500亿美元的膨胀性缺口;C 500亿美元的衰退性缺口;D 1000亿美元的衰退性缺口。

《宏观经济学》习题8第八章总需求函数(曲线)和总供给函数(曲线)一、基本概念总需求总需求函数总需求曲线总供给总供给函数总供给曲线宏观生产函数潜在就业量(充分就业量)潜在产量充分就业均衡长期总供给曲线古典的总供给曲线短期总供给曲线二、判断题(F,T)1.当价格水平发生变动时,IS曲线和LM曲线的位置相应移动。

()2.现代凯恩斯主义的总需求曲线可由费雪方程推出。

3.名义货币供给不变时,价格水平的变动将引起总需求的变动。

()4.由IS-LM模型推出的总需求曲线一定向右下方倾斜。

5.IS曲线的利率弹性越大,AD曲线越陡峭。

()6.货币乘数越大,AD曲线越平坦。

()7.货币需求的利率弹性越大,AD倾斜越陡峭。

(8.货币需求的收入弹性越大,AD曲线越平坦。

“()9.当IS-LM模型出现古典理论的极端情况时,AD曲线为一垂线。

()10.当IS-LM模型出现凯恩斯主义的极端情况时,AD曲线为一垂线。

()11.财政政策通过对LM曲线位置的影响而影响AD曲线。

12.货币政策通过对IS曲线位置的影响而影响AD曲线。

13.当采用扩张性的经济政策时,对应每一价格水平的总需求水平都有提高。

()14.名义货币供给量的增加将引起总需求曲线同比例的移动。

15.总供给曲线同时反映了要素市场和产品市场的状态。

16.当产出水平达到充分就业的产出水平时,意味着全部可用的生产资源均已得到充分利用。

()17.当劳动的边际产品一定时,劳动需求是实际工资的减函数。

()18.劳动需求曲线由均衡的实际工资水平和就业水平所决定.的点组成。

()19.根据新古典总供给模型,劳动需求曲线和劳动供给曲线的交点处既不存在失业,也不存在工作岗位的闲置。

()20.短期总供给曲线即古典理论的总供给曲线。

()21.新古典理论和凯恩斯主义均认为就业量决定产量()。

22.垂直的总供给曲线意味着长期而言经济能达到充分就业状态。

()23.长期总供给曲线即潜在产量线。

()24.在短期生产函数中,由于时间与其他因素的限制,所有生产要素的数量均不能改变。

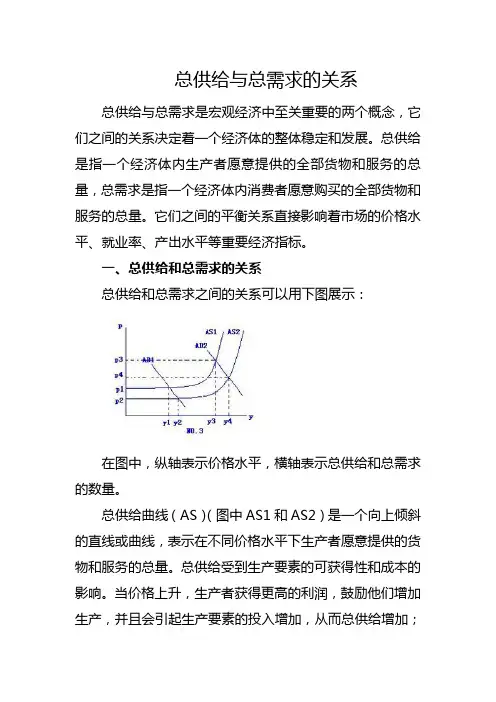

总供给与总需求的关系总供给与总需求是宏观经济中至关重要的两个概念,它们之间的关系决定着一个经济体的整体稳定和发展。

总供给是指一个经济体内生产者愿意提供的全部货物和服务的总量,总需求是指一个经济体内消费者愿意购买的全部货物和服务的总量。

它们之间的平衡关系直接影响着市场的价格水平、就业率、产出水平等重要经济指标。

一、总供给和总需求的关系总供给和总需求之间的关系可以用下图展示:在图中,纵轴表示价格水平,横轴表示总供给和总需求的数量。

总供给曲线(AS)(图中AS1和AS2)是一个向上倾斜的直线或曲线,表示在不同价格水平下生产者愿意提供的货物和服务的总量。

总供给受到生产要素的可获得性和成本的影响。

当价格上升,生产者获得更高的利润,鼓励他们增加生产,并且会引起生产要素的投入增加,从而总供给增加;相反,当价格下降,生产者的利润减少,他们减少生产规模,从而总供给减少。

总需求曲线(AD)(图中AD1和AD2)是一个向下倾斜的直线或曲线,表示在不同价格水平下消费者愿意购买的货物和服务的总量。

总需求受到消费者的收入、财富、信心等因素的影响。

当价格上升,消费者所购买的货物和服务的实际购买力减少,导致总需求减少;相反,当价格下降,消费者实际购买力增加,总需求增加。

二、总供给与总需求的平衡关系总供给和总需求之间的平衡关系可以通过总供给与总需求的交点来描述,即“供求平衡点”。

供求平衡点是指总供给和总需求相等的价格水平和数量。

当总供给大于总需求时,会导致市场供过于求,出现物价下跌和产能利用率下降的情况。

在这种情况下,生产者往往面临着库存积压和利润下降的困境,可能减少生产、裁减员工并削减投资。

同时,由于消费者购买力相对较弱,也会导致企业的销售额下降。

这种情况可能导致经济衰退。

当总需求大于总供给时,会导致市场需求超过供给,出现物价上涨和产能利用率上升的情况。

在这种情况下,生产者可能增加生产、提高价格,以增加利润。

同时,由于购买力充足,企业的销售量可能增加。

总供给与总需求原理的理解总供给与总需求原理是宏观经济学中的一种基本理论,用于解释经济运行中供给与需求的关系。

简单来说,总供给是指所有生产者和企业愿意在一定时间内提供的全部货物和服务的总量,而总需求是指所有消费者和企业在同一时间内愿意购买的全部货物和服务的总量。

总供给与总需求原理认为,经济体中的供给和需求是相互作用、相互影响的关系。

假定其他因素不变的情况下,供给的增加会导致总供给的增加,而需求的增加也会导致总需求的增加。

供给和需求之间的平衡决定了市场的均衡价格和均衡数量。

总供给的决定因素包括生产者预期、生产成本、技术进步等。

当生产者对市场的预期变好,他们会增加投资,提高生产能力,从而增加供给。

此外,生产成本的变化也会影响总供给。

例如,如果原材料价格上涨,生产成本增加,供给会减少。

技术进步也可以提高农业、工业和服务业的生产力,从而增加总供给。

总需求的决定因素包括消费者支出、投资支出、政府支出、净出口等。

消费者支出是消费者在一定时间内购买商品和服务的总额,它受到收入、财富、利率等因素的影响。

当收入增加,消费者支出增加,总需求也会增加。

投资支出是企业在一定时间内购买资本货物和增加生产能力的总额,它受到信心和利率等因素的影响。

政府支出是政府在一定时间内购买商品和服务的总额,它是由政府的预算决定的。

净出口是指出口减去进口的差额,它受到国际贸易、汇率等因素的影响。

总供给与总需求之间的平衡决定了市场的均衡价格和均衡数量。

当总供给等于总需求时,市场处于均衡状态。

如果总供给超过总需求,则市场供过于求,商品价格下降,企业利润下降,部分企业可能会减少生产,导致总供给减少。

相反,如果总需求超过总供给,则市场需求过于旺盛,商品价格上涨,企业利润增加,部分企业可能会增加生产,导致总供给增加。

总供给与总需求原理的应用不仅体现在宏观经济层面,也可以应用到微观经济层面。

在微观经济学中,供求关系也是解释价格和数量关系的基本原理。

供需平衡是市场经济的基石,通过供给与需求的调节,市场能够自我调整,实现价格和数量的均衡。