第7章总供给与总需求

- 格式:ppt

- 大小:322.50 KB

- 文档页数:29

总需求与总供给的平衡关系近年来,随着全球经济的不断发展,总需求与总供给的平衡关系越来越受到关注。

总需求是指市场上所有商品和服务的总需求量,而总供给则是指市场上所有商品和服务的总供给量。

总需求与总供给的平衡关系对于经济的稳定和可持续发展至关重要。

首先,总需求与总供给的平衡关系直接影响着经济的增长速度。

当总需求大于总供给时,经济处于供给不足的状态,这可能导致通货膨胀和物价上涨。

相反,当总供给大于总需求时,经济处于供给过剩的状态,这可能导致经济衰退和失业率上升。

只有当总需求与总供给相互匹配时,经济才能保持稳定增长。

其次,总需求与总供给的平衡关系也会影响到资源配置的合理性。

当总需求大于总供给时,企业将面临更大的压力来满足市场需求,可能会导致资源过度利用和环境破坏。

相反,当总供给大于总需求时,企业可能会面临库存积压和资源浪费的问题。

只有当总需求与总供给平衡时,资源才能得到有效利用,从而实现经济的可持续发展。

此外,总需求与总供给的平衡关系还会对就业和收入分配产生影响。

当总需求大于总供给时,企业需要增加生产,从而创造更多的就业机会。

这将有助于减少失业率和提高人民的收入水平。

相反,当总供给大于总需求时,企业可能需要削减生产,导致失业率上升和收入分配不均。

只有当总需求与总供给平衡时,就业和收入分配才能得到合理的安排。

在实际经济中,总需求与总供给的平衡关系往往受到多种因素的影响。

首先,货币政策的调控对总需求与总供给的平衡起着重要作用。

通过调整货币供应量和利率水平,政府可以影响消费者的购买力和企业的投资意愿,从而调节总需求和总供给的关系。

其次,外部环境的变化也会对总需求与总供给的平衡产生影响。

例如,国际贸易的发展和国际金融市场的波动都可能对总需求和总供给造成影响。

最后,技术进步和创新也会对总供给产生影响,进而影响总需求与总供给的平衡。

总的来说,总需求与总供给的平衡关系是经济运行的基础。

只有当总需求与总供给相互匹配时,经济才能实现稳定增长、资源合理配置、就业增加和收入分配公平。

总供给与总需求的关系总供给与总需求是宏观经济中至关重要的两个概念,它们之间的关系决定着一个经济体的整体稳定和发展。

总供给是指一个经济体内生产者愿意提供的全部货物和服务的总量,总需求是指一个经济体内消费者愿意购买的全部货物和服务的总量。

它们之间的平衡关系直接影响着市场的价格水平、就业率、产出水平等重要经济指标。

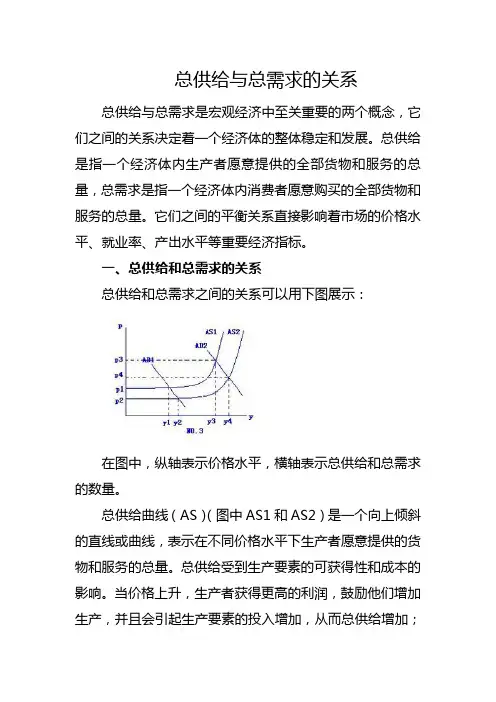

一、总供给和总需求的关系总供给和总需求之间的关系可以用下图展示:在图中,纵轴表示价格水平,横轴表示总供给和总需求的数量。

总供给曲线(AS)(图中AS1和AS2)是一个向上倾斜的直线或曲线,表示在不同价格水平下生产者愿意提供的货物和服务的总量。

总供给受到生产要素的可获得性和成本的影响。

当价格上升,生产者获得更高的利润,鼓励他们增加生产,并且会引起生产要素的投入增加,从而总供给增加;相反,当价格下降,生产者的利润减少,他们减少生产规模,从而总供给减少。

总需求曲线(AD)(图中AD1和AD2)是一个向下倾斜的直线或曲线,表示在不同价格水平下消费者愿意购买的货物和服务的总量。

总需求受到消费者的收入、财富、信心等因素的影响。

当价格上升,消费者所购买的货物和服务的实际购买力减少,导致总需求减少;相反,当价格下降,消费者实际购买力增加,总需求增加。

二、总供给与总需求的平衡关系总供给和总需求之间的平衡关系可以通过总供给与总需求的交点来描述,即“供求平衡点”。

供求平衡点是指总供给和总需求相等的价格水平和数量。

当总供给大于总需求时,会导致市场供过于求,出现物价下跌和产能利用率下降的情况。

在这种情况下,生产者往往面临着库存积压和利润下降的困境,可能减少生产、裁减员工并削减投资。

同时,由于消费者购买力相对较弱,也会导致企业的销售额下降。

这种情况可能导致经济衰退。

当总需求大于总供给时,会导致市场需求超过供给,出现物价上涨和产能利用率上升的情况。

在这种情况下,生产者可能增加生产、提高价格,以增加利润。

同时,由于购买力充足,企业的销售量可能增加。

总供给与总需求原理的理解总供给与总需求原理是宏观经济学中的一种基本理论,用于解释经济运行中供给与需求的关系。

简单来说,总供给是指所有生产者和企业愿意在一定时间内提供的全部货物和服务的总量,而总需求是指所有消费者和企业在同一时间内愿意购买的全部货物和服务的总量。

总供给与总需求原理认为,经济体中的供给和需求是相互作用、相互影响的关系。

假定其他因素不变的情况下,供给的增加会导致总供给的增加,而需求的增加也会导致总需求的增加。

供给和需求之间的平衡决定了市场的均衡价格和均衡数量。

总供给的决定因素包括生产者预期、生产成本、技术进步等。

当生产者对市场的预期变好,他们会增加投资,提高生产能力,从而增加供给。

此外,生产成本的变化也会影响总供给。

例如,如果原材料价格上涨,生产成本增加,供给会减少。

技术进步也可以提高农业、工业和服务业的生产力,从而增加总供给。

总需求的决定因素包括消费者支出、投资支出、政府支出、净出口等。

消费者支出是消费者在一定时间内购买商品和服务的总额,它受到收入、财富、利率等因素的影响。

当收入增加,消费者支出增加,总需求也会增加。

投资支出是企业在一定时间内购买资本货物和增加生产能力的总额,它受到信心和利率等因素的影响。

政府支出是政府在一定时间内购买商品和服务的总额,它是由政府的预算决定的。

净出口是指出口减去进口的差额,它受到国际贸易、汇率等因素的影响。

总供给与总需求之间的平衡决定了市场的均衡价格和均衡数量。

当总供给等于总需求时,市场处于均衡状态。

如果总供给超过总需求,则市场供过于求,商品价格下降,企业利润下降,部分企业可能会减少生产,导致总供给减少。

相反,如果总需求超过总供给,则市场需求过于旺盛,商品价格上涨,企业利润增加,部分企业可能会增加生产,导致总供给增加。

总供给与总需求原理的应用不仅体现在宏观经济层面,也可以应用到微观经济层面。

在微观经济学中,供求关系也是解释价格和数量关系的基本原理。

供需平衡是市场经济的基石,通过供给与需求的调节,市场能够自我调整,实现价格和数量的均衡。

《西方经济学》第七章国民收入决定理论教学目标及基本要求:国民收入决定理论是分析各种宏观经济问题与决定宏观经济政策的基础。

第一、二节是要说明在假设总供给为既定的条件下,总需求如何决定国民收入。

第一节是一种最简单的国民收入决定模型,即不考虑总供给和货币对总需求的影响。

第二节引入货币因素,说明货币、利率与国民收入之间的关系。

第三节说明总供给与总需求共同决定国民收入的原理。

通过本章教学,要掌握国民收入决定模型,为分析经济问题和经济政策奠定理论基础。

教学重点:总供给既定时总需求如何决定国民收入;消费函数、平均消费倾向与边际消费倾向;乘数的含义与计算;总需求曲线的含义;三种不同的总供给曲线;总需求变动对国民收入与价格的影响;短期总供给曲线变动及其对国民收入与价格的影响。

教学难点:乘数的计算;IS曲线;LM曲线;IS-LM 曲线变动的影响。

第一节国民收入核算理论与方法一、国内生产总值(GDP)1、GDPGDP是指一年内在本国领土所生产的最终产品的市场价格的总和。

注意:(1)指一国在本国领土内所生产的产品与劳务。

既包括本国企业所生产的产品与劳务,也包括外国企业或合资企业在本国生产的产品与劳务。

(2)指一年内生产出来的产品的总值。

仅计算本年度产品价格总和,而不包括以前产出。

在某一年转手的以前建成的房屋的交易中房屋的价值不应计算在该年的国民生产总值中,但在这一交易中所提供的劳务,即佣金,是该年的劳务,应计算在该年的国民生产总值中。

(3)是指最终产品的总值最终产品final product goods :最后供人们使用的产品。

中间产品Intermediate goods :在以后生产阶段中作为投入的产品。

经过一些制造或加工过程,但还没有达到最终产品阶段的产品。

许多产品既可作为最终产品又可作为中间产品。

(4)国民生产总值中的最终产品不仅包括有形产品,而且包括无形产品—劳务。

(5)按照市场价格计算。

不经过市场销售的最终产品(如自给性产品、自我服务性劳动等)没有价格,也就无法计入国内生产总值中;GDP的缺陷:(1)很多经济活动无法计入GDP。