常见紫砂壶壶型器型大全图

- 格式:doc

- 大小:380.00 KB

- 文档页数:3

紫砂壶与茶文化的关系源远流长,是中国陶瓷的一朵奇葩,在世界陶艺之林中,紫砂也是中国陶艺的代表之一,其做工、造型、内涵都是陶艺中最为宝贵的特点之一,并且将绘画、书法、篆刻等其它艺术形式融入到紫砂壶的创作中,形成专属于紫砂特色的艺术氛围,造就了紫砂艺术高超的艺术成就,在历代文人雅士的帮助下,紫砂艺人不断加强文学性的建设,使紫砂壶变得不仅仅是一件茶具,而是代表中国文化的特色产物。

现就以这把“和鸣壶”(见图1)为例,展开对其造型特征和艺术韵味的详细讨论。

紫砂“和鸣壶”的造型设计端庄优雅,整体的线条流畅干练、过渡顺畅、比例匀称,突出制作工艺的熟练运用,显示出紫砂壶的匠心精神,作为陶艺品的代表之一,紫砂壶的魅力不光体现在出色的实用性上,更是能够突出其中蕴含的艺术韵味,也是作为中国传统工艺品,能够将多种文化内涵融入到创作中,汇聚成专属于民族特色的艺术品,这就是紫砂艺术独到的文化底蕴。

“和鸣壶”壶型饱满圆润、造型别致,结构的处理十分严谨,轮廓清晰饱满,线条流畅清晰,是一种对形制要求很高的制作,方中寓圆的器型结构使作品看上去十分有趣,造型的处理虚实结合,通过对点、线、面的结合,使整个壶器看上去更加立体丰富,尤其是在细致刻画的细节上加入了大胆的联想和创新,使作品静中有动、趣味盎然。

壶身由上即下慢慢变大,壶腹圆润大度;圆足底座衬托起整个壶身,显得挺拔有力;直流式的壶嘴短小精悍,出水流畅使作品看上去十分干练利落;半圆形的壶把使使用变得方便简单;桥型的壶钮让整件壶器变得十分有趣,也给整件作品起到了画龙点睛的作用。

“和鸣壶”的创作是一种哲学的文化,是一种艺术性的融合,也是一个民族审美的体现,更是现代人对于艺术的追求,紫砂的造型千变万化、丰富多彩,同时具有深刻的文化内涵,这是紫砂艺术与其它艺术的不同之处。

紫砂艺术的发展随着时代的进步而不断变化,经过数代紫砂艺人的努力,吸收其它文化和艺术体系,收为己用,成为紫砂文化中最为重要的组成部分,是陶瓷艺术领域里的佼佼者,在日常的使用中,紫砂壶因其出众的实用特征而备受关注,受到大家的喜爱。

紫砂壶器型大全鉴赏紫砂壶优劣的三个主要因素当今,鉴定宜兴紫砂壶优劣的标准归纳起来,可以用五个字来概括:泥、形、工、款、功。

前四个字属艺术标准,后一字为功用标准,分述如下:1.泥:紫砂壶得名于世,固然与它的制作分不开,但根本的原因,是其制作原材料紫砂泥的优越。

近代许多陶瓷专着分析紫砂原材料时,均说起其为含有氧化铁的成份,其实含有氧化铁的泥,全国各地不知有多少,但别处就产生不了紫砂,只能有紫泥,这说明问题的关键不在于含有氧化铁,而在紫砂的砂。

根据现代科学的分析,紫砂泥的分子结构确有与其它泥不同的地方,就是同样的紫砂泥,反之则质差。

所以评价一把紫砂壶的优劣,首先是泥的优劣。

泥色的变化,只给人带来视觉观感的不同,与功用、手感无济。

而紫砂壶是实用功能很强的艺术品,尤其由于使用的习惯,紫砂壶需要不断摸索,让手感舒服,达到心理愉悦的目的。

所以紫砂质表的感觉比泥色更重要。

紫砂与其它陶泥相比,一个显着的特点即是手感不同。

一个熟悉紫砂的人,闭着眼睛也能区别紫砂与非紫砂,这就是摸非紫砂的对象,就如膜玻璃质器物--粘手,而摸紫砂物件就如摸豆沙--细而不腻,十分舒服。

所以评价一把紫砂壶,壶质表的手感是十分重要的内容。

近年来时行的铺砂壶,正是强调这种质表手感的产物。

2.形:紫砂壶之形,是存世各类器皿中最丰富的了,素有方非一式,圆不一相之赞誉。

如何评价这些造型,也是仁者见仁,智者见智,因为艺术的舓会功能即是满足人们的心理需要,既然有各种各样的心理需要;大度的爱大度,清秀的爱清秀,古拙的爱古拙,喜玩的爱趣味,人各有爱,不能强求。

从笔者角度出发,认为古拙为最佳,大度其次之,清秀再次之,趣味又次之。

道理何在?因为紫砂壶属整个茶文化的组成部分,所以它追求的意境,应是茶道所追求的意境是:淡泊和平,超世脱俗,而古拙正与这种气氛最为融洽,所以古拙为最佳。

许多制壶艺人,都明白这个道理,就去模仿古拙,结果是东施效颦,反而把自己的可爱之处丢掉了。

PURPLE CLAY 紫砂专题它是什么壶型、什么名字的。

如果知道了名字,我们循着名字的方向,就会知道是个鼓型,是仿古代的石鼓或者战鼓而造型的。

明中后期在供春之后,出现了一大批紫砂优秀艺人。

在文人的参与下,紫砂壶上正式出现了作者的名款,而且多是篆刻的印章,极少有手刻记号。

篆刻印章一直沿用至今,这完全得益于中国的书画金石艺术。

因为紫砂得到了文人雅士(多擅诗文书画)的爱好,才使得篆刻印章与紫砂壶结下了不解之缘。

与此同时,紫砂壶也在文人的影响下,以各自的特色形态有了简约而又不失儒雅的名字。

如明中晚期时大彬的“三足盖壶”、“六方壶”、“僧帽壶”、“天方阁壶”、“书扁壶”、“菱花壶”、“提梁壶”等。

又如清早中期陈鸣远的“南瓜壶”、“莲子壶”、“松段壶”、“梅桩壶”、“蚕桑壶”、“三足圆壶”、“束柴三友壶”等,不一而足。

到了现代,壶的名称和作者的姓名在紫砂壶上更显得重要了。

不管是谁,只要一壶在手,先要知道这叫什么壶?是谁的壶(作者是谁)?然后再仔细审视壶的形态和制作工艺。

一把茶壶的名称,是壶形的写真,它会引领你走向一把茶壶的深处,去和作者对话,去挖掘更多的内涵。

我曾设计制作一把壶(见图1),如果不告诉名字,大家肯定很懵然,这到底是什么壶呢?这把壶的名字叫“出将壶”(就是将军出征的意思),知道了名字大家肯定会有新的反应:为什么叫“出将壶”呢?那我就沿着名字的方向和大家作进一步的探讨。

这把壶,初看像“高掇只壶”,再看像“美人肩壶”。

其余它的基本形是源于明代的瓷器“将军罐”。

“出将壶”的壶身犹如将军的身体,肩膀宽阔雄壮。

壶身周围看似圆形,其实圆中有方,是浑方形,如将军的身板有棱有角、浑厚孔武;壶底也是浑方的,像将军叉腿而立,腿脚上的战靴欲迈,撑着战袍的下摆稳稳地踏在地上;壶盖是将军帽形,半圆形盆帽的上部有个圆形的顶簪;壶把纵向贴壶展开,似将军单手叉腰;三弯形的壶嘴如将军奋臂提起手中三尺之剑,正在军中发号施令。

经过这样一看一比,“出将壶”这个名字就真切地贴在了壶形上了。

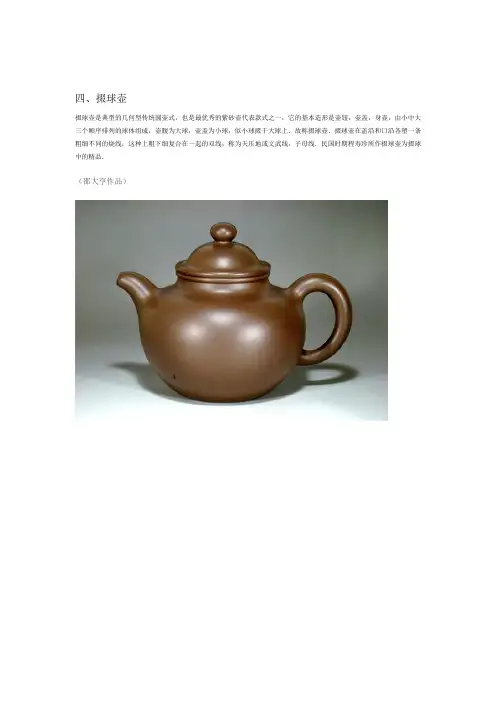

四、掇球壶掇球壶是典型的几何型传统圆壶式,也是最优秀的紫砂壶代表款式之一,它的基本造形是壶钮,壶盖,身壶,由小中大三个顺序排列的球体组成,壶腹为大球,壶盖为小球,似小球掇于大球上.故称掇球壶.掇球壶在盖沿和口沿各塑一条粗细不同的烧线,这种上粗下细复合在一起的双线,称为天压地或文武线,子母线.民国时期程寿珍所作掇球壶为掇球中的精品.(邵大亨作品)(吕尧臣作品)五、文旦壶文旦创于明未清初,形与西施、贵妃壶相近,后两者为清中末后所创,重玲珑娇秀,前者则重古拙,这也与当时艺术审美注重相关,“文旦”文字释义为:“文”指柔和、外表、容态;“旦”指戏曲中扮演女性的角色。

文旦壶曾一老壶铭:何必凤凰夸御茗,浣女词前落日尘,松竹开三迳,花落鸟啼水自流。

亦有书记载:文旦“果之美味,江浦之橘,云梦之柚。

”那么由此可知,文旦壶在这里的创意又似乎是水果柚的仿生器,文旦柚,金黄色,食之清甜甘酸,金黄色本身就是一种艳丽的颜色,而那成熟的果实清甜甘酸的滋味,就象女人的情感,含蓄而绵长。

在这里,一把紫砂壶的仿生态,也充分体现了古代女性化的柔美与雅丽。

现文旦、西施、贵妃变化很多,每个陶手都以自己的方法在演绎而成,高矮肥瘦,自然壶名也让人有点难以分辩。

清代文人吴梅鼎曾经称赞文旦壶说:“至于摹形象体,殚精毕异;韵敌美人(美人肩),格高西子(西施乳)。

”是啊,在文人的眼中,文旦壶的韵味风格堪比美人之肩,柔若无骨;又似西施那动人的曲线,丰神绰约,俊俏天成。

六、秦权壶秦权:秦统一六国后统一了度量衡,“权”就是用来称量重量用的秤砣;“秦权”壶就是仿其外型。

谁最早创制了秦权壶,不得而知。

但晚清梅友竹与韵石合作,一如当年陈鸿寿与杨彭年的传奇。

紫砂题铭,直追曼生,神采翻飞。

“载船春茗桃源卖,自有人家带秤来。

”桃源卖茶,以壶为秤。

充满了想象的意境和潇洒不羁的情趣。

最早秦权壶采用的是环耳形把手。

后来不知何人所为,改成了龙形把手。

龙之于中华文化,有着数不尽的故事。

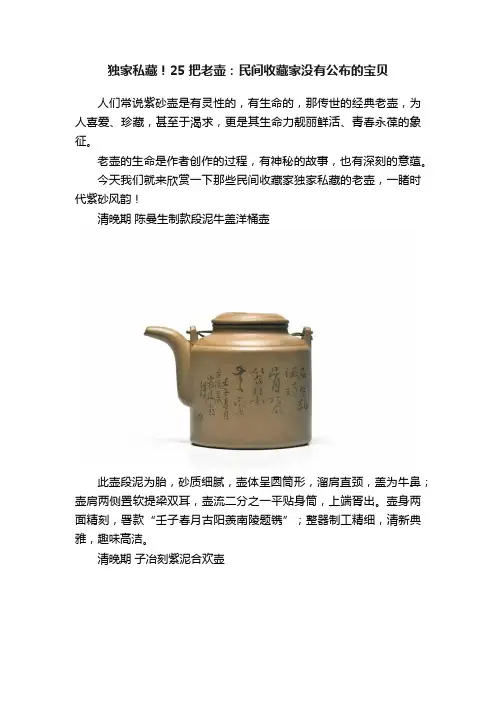

独家私藏!25把老壶:民间收藏家没有公布的宝贝人们常说紫砂壶是有灵性的,有生命的,那传世的经典老壶,为人喜爱、珍藏,甚至于渴求,更是其生命力靓丽鲜活、青春永葆的象征。

老壶的生命是作者创作的过程,有神秘的故事,也有深刻的意蕴。

今天我们就来欣赏一下那些民间收藏家独家私藏的老壶,一睹时代紫砂风韵!清晚期陈曼生制款段泥牛盖洋桶壶此壶段泥为胎,砂质细腻,壶体呈圆筒形,溜肩直颈,盖为牛鼻;壶肩两侧置软提梁双耳,壶流二分之一平贴身筒,上端胥出。

壶身两面精刻,署款“壬子春月古阳羡南陵题镌”;整器制工精细,清新典雅,趣味高洁。

清晚期子冶刻紫泥合欢壶瞿应绍,号子冶,诗文甚佳,擅篆刻,善绘画,师宗恽南田。

生平收藏古物甚多,宅内陈设皆尊彝及古今名人墨迹。

一生制壶,多承曼生之风。

晚清民初墨缘斋制款紫泥铺砂巨轮珠壶此壶造型圆润,气度充沛,以熟料铺砂,砂粒隐现闪烁,增添迷人色彩。

盖内处理尤见平整利落,内外气孔端正,壶流腴美坚挺,执把壮实蓄劲,尤为精妙,全器于古拙素雅中展现悠然得趣的境界,为茶席间实用与收藏兼具之妙品。

壶底钤印“墨缘斋制”。

清中期无款紫泥菊瓣壶此菊瓣壶色泽秀美艳丽,瓣面分明,腴而不肥,似菊蕾含苞待放,子母盖周正严密,可任由各个方向置换,瓣瓣通转吻合,壶把耳环形,拿握稳正,壶嘴微弯,轻巧如指,对工艺要求极高,壶底内收于圆点处。

清早期万世龙制款四方抽角壶此壶为方形器,四方抽角,约为八方。

泥色紫褐,砂质纯正。

方正中略带圆润,饱满大气。

全器以流畅线条修饰,流与把于简中显精气,适合书房琴室,雅俗共赏。

清乾隆惠孟臣制款朱泥梨形壶此壶作梨形,气韵不凡,砂粒隐藏朱泥之下,似梨皮。

腹部圆鼓,截盖拱起与器身相契合,工艺制作未经精心加工,可谓清早期壶艺出品之作。

整体观之,手艺娴熟,天然雕饰之感。

壶底钤印“惠孟臣制”。

清晚期邵景南制紫泥莲子壶邵景南清道光年间制陶名艺人。

此壶属于古莲子壶式。

三弯流,执把圆弧有力,制作严谨,非高手而不能为。

历代紫砂名家款识大全〔典藏〕款识年代表款识年代表历代紫砂名家款识大全制壶人在壶上镌刻或钤印的文字、符号、图案,我们称之为紫砂壶的印鉴款识,它便于鉴赏识别名人名作。

整理了一些历代款识(比较全),含姓名款、字号款、堂名款、商号款、闲文款等五大类,仅供壶友们参考明中期01.龚春又作供春。

为明代四川参政吴颐山家僮。

02.供春又作龚春。

为明代四川参政吴颐山家僮。

03.金沙寺僧名逸。

明晚期01.时朋一作“时鹏”,大彬之父。

02.时鹏即时朋,大彬之父。

晚明紫砂“四大家”(董翰、赵梁、袁锡、时朋)之一。

03.董翰字后溪。

04.赵梁亦作赵良。

05.赵良亦作赵梁。

06.元畅又作元锡、袁锡。

07.元锡即元畅。

08.袁锡即元畅。

09.陈信卿善仿时大彬、李茂林之传器,有优孟叔敖之肖。

10.邵盖其篆章字法与邵亨裕、亨祥章相类,世有“邵家壶”之称。

11.李茂林字养心,号茂林。

12.周后溪13.邵二孙工治壶,为明代名手。

14.天香阁南京博物馆藏明代大彬款梨皮提梁壶印款(阴文篆书小古印)。

明末清初01.时大彬时朋之子,号少山。

壶艺传至大彬始蔚然大观。

明晚期“壶中三大妙手”(时大彬、李仲芳、徐有泉)之一。

02.李仲芳茂林子,行大。

今世所传大彬壶,亦有仲芳作、大彬署款者。

时大彬七大弟子(李仲芳、徐友泉、蒋伯荂、欧正春、邵文金、邵文银、陈俊卿)之一。

明晚期“壶中三大妙手”(时大彬、李仲芳、徐有泉)之一。

03.邵亨祥即邵文金。

时大彬七大弟子(李仲芳、徐友泉、蒋伯荂、欧正春、邵文金、邵文银、陈俊卿)之一。

04.邵文金又名亨祥。

05.邵亨裕即邵文银。

06.邵文银又名亨裕。

07.陈俊卿 08.蒋伯荂初名伯敷,又名时英,字伯荂。

伯荂制壶,眉公(陈继儒)书铭,世称“双绝壶”。

时大彬七大弟子(李仲芳、徐友泉、蒋伯荂、欧正春、邵文金、邵文银、陈俊卿)之一。

09.蒋时英即蒋伯荂。

10.欧正春 11.徐友泉名士衡。

时大彬七大弟子(李仲芳、徐友泉、蒋伯荂、欧正春、邵文金、邵文银、陈俊卿)之一。

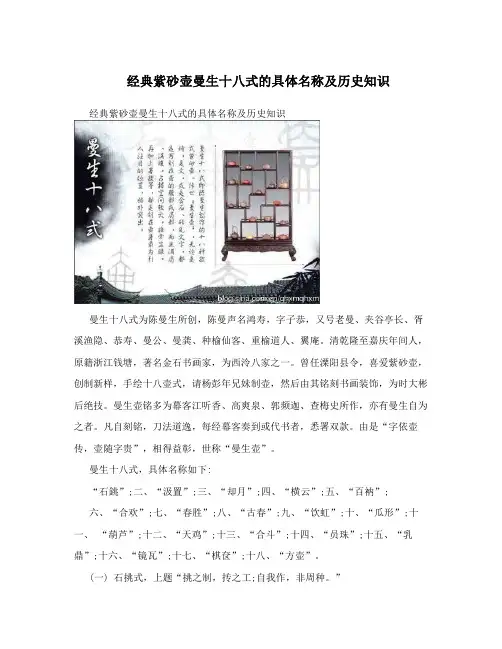

经典紫砂壶曼生十八式的具体名称及历史知识经典紫砂壶曼生十八式的具体名称及历史知识曼生十八式为陈曼生所创,陈曼声名鸿寿,字子恭,又号老曼、夹谷亭长、胥溪渔隐、恭寿、曼公、曼龚、种榆仙客、重榆道人、翼庵。

清乾隆至嘉庆年间人,原籍浙江钱塘,著名金石书画家,为西泠八家之一。

曾任溧阳县令,喜爱紫砂壶,创制新样,手绘十八壶式,请杨彭年兄妹制壶,然后由其铭刻书画装饰,为时大彬后绝技。

曼生壶铭多为幕客江听香、高爽泉、郭频迦、查梅史所作,亦有曼生自为之者。

凡自刻铭,刀法道逸,每经幕客奏到或代书者,悉署双款。

由是“字依壶传,壶随字贵”,相得益彰,世称“曼生壶”。

曼生十八式,具体名称如下:“石銚”;二、“汲置”;三、“却月”;四、“横云”;五、“百衲”;六、“合欢”;七、“春胜”;八、“古春”;九、“饮虹”;十、“瓜形”;十一、“葫芦”;十二、“天鸡”;十三、“合斗”;十四、“员珠”;十五、“乳鼎”;十六、“镜瓦”;十七、“棋奁”;十八、“方壶”。

(一) 石挑式,上题“挑之制,抟之工;自我作,非周种。

”(二) 汲直式,上题“苦而旨,直其体;公孙丞相甘如醴。

”(三) 却月式,上题“月满则亏,置之座右,以为我规。

”(四) 横云式,上题“此云之腴,餐之不瞿,列仙之儒。

”(五) 百衲式,上题“勿轻短褐,其中有物,倾之活活。

”(六) 合欢式,上题“蠲忿去渴,眉寿无割。

”(七) 春胜式,上题“宜春日,强饮吉。

”(八) 古春式,上题“春何供,供茶事;谁云者,两心。

”(九) 饮虹式,上题“光熊熊,气若虹;朝阊阖,乘清风。

”(十) 瓜形式,上题“饮之吉,瓠瓜无匹。

”(十一) 葫芦式,上题“作葫芦画,悦亲戚之情话。

”(十二) 天鸡式,上题“天鸡鸣,宝露盈。

”(十三) 合斗式,上题“北斗高,南斗下;银河泻,阑干挂。

” (十四) 圆珠式,上题“如瓜镇心,以涤烦襟。

”(十五) 乳鼎式,上题“乳泉霏雪,沁我吟颊。

”(十六) 镜瓦式,上题“鉴取水,瓦承泽;泉源源,润无极。

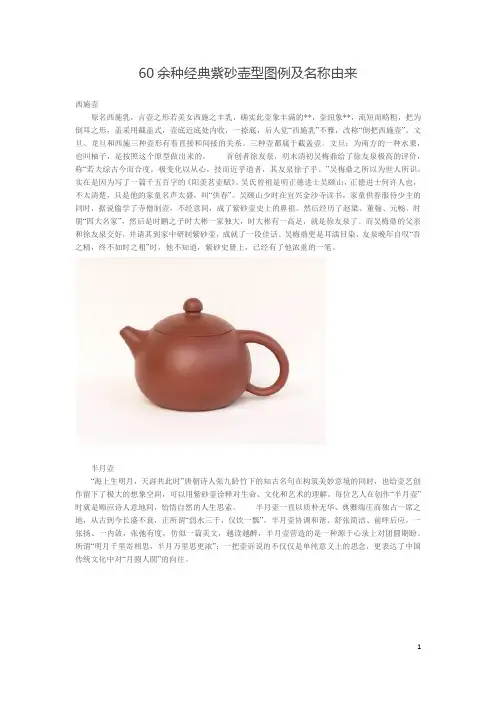

60余种经典紫砂壶型图例及名称由来西施壶原名西施乳,言壶之形若美女西施之丰乳,确实此壶象丰满的**,壶纽象**,流短而略粗,把为倒耳之形,盖采用截盖式,壶底近底处内收,一捺底,后人觉“西施乳”不雅,改称“倒把西施壶”。

文旦、龙旦和西施三种壶形有着直接和间接的关系。

三种壶都属于截盖壶。

文旦:为南方的一种水果,也叫柚子,是按照这个原型做出来的。

首创者徐友泉,明末清初吴梅鼎给了徐友泉极高的评价,称“若夫综古今而合度,极变化以从心,技而近乎道者,其友泉徐子乎。

”吴梅鼎之所以为世人所识,实在是因为写了一篇千五百字的《阳羡茗壶赋》。

吴氏曾祖是明正德进士吴颐山,正德进士何许人也,不太清楚,只是他的家童名声太盛,叫“供春”。

吴颐山少时在宜兴金沙寺读书,家童供春服侍少主的同时,据说偷学了寺僧制壶,不经意间,成了紫砂壶史上的鼻祖。

然后经历了赵梁、董翰、元畅、时朋“四大名家”,然后是时鹏之子时大彬一家独大,时大彬有一高足,就是徐友泉了。

而吴梅鼎的父亲和徐友泉交好,并请其到家中研制紫砂壶,成就了一段佳话。

吴梅鼎更是耳濡目染,友泉晚年自叹“吾之精,终不如时之粗”时,他不知道,紫砂史册上,已经有了他浓重的一笔。

半月壶“海上生明月,天涯共此时”唐朝诗人张九龄竹下的知古名句在构筑美妙意境的同时,也给壶艺创作留下了极大的想象空间,可以用紫砂壶诠释对生命、文化和艺术的理解。

每位艺人在创作“半月壶”时就是顺应诗人意地间,怡情自然的人生思索。

半月壶一直以质朴无华、典雅端庄而独占一席之地,从古到今长盛不衰,正所谓“弱水三千,仅饮一瓢”。

半月壶协调和谐、舒张简洁、前呼后应,一张扬、一内敛,张弛有度,仿似一篇美文,越读越醉,半月壶营造的是一种源于心录上对团圆期盼。

所谓“明月千里寄相思,半月万里思更浓”;一把壶诉说的不仅仅是单纯意义上的思念,更表达了中国传统文化中对“月圆人圆”的向往。

石瓢壶“石瓢”最早称为“石铫”,“铫”在《辞海》中释为“吊子,一种有柄,有流的小烹器”。

明清年代紫砂壶赏析学院:计算机(软件)学院姓名:***班级:软件工程JA V A10-03学号:************2012年5月29日紫砂壶发展历史"人间珠玉安足取,岂如阳羡溪头一丸土"。

宜兴,战国时代称"荆溪",秦汉时置为"阳羡",晋时又改为"义兴",隋唐一直沿革"义兴"这个名称,宋时为避宋太宗赵光义之讳,在太平兴国年间改"义兴"为"宜兴"。

宜兴制陶业有着悠久的历史,根据考古对宜兴古窑发掘证实,早在5000年前的新石器时代,这里就开始制陶,到了汉代则更大量生产日用陶器。

紫砂茶具,由陶器发展而成,属陶器茶具的一种。

它坯质致密坚硬,取天然泥色,大多为紫砂,亦有红砂、白砂。

这种陶土,含铁量大,有良好的可塑性。

紫砂茶具的色泽,可利用紫砂泥泽和质地的差别,经过"澄"、"洗",使之出现不同的色彩,如可使天青泥呈暗肝色,蜜泥呈淡赭石色,石黄泥呈朱砂色,梨皮泥呈冻梨色等;另外,还可通过不同质地紫泥的调配,使之呈现古铜、淡墨等色。

优质的原料,然的色泽,为烧制优良紫砂茶具奠定了物质基础。

成陶火度在1100—1200摄氏度,无吸水性,音粗韵长。

它耐寒耐热,泡茶无熟汤味,能保真香,且传热缓慢,不易烫手,用它炖茶,也不会爆裂。

因此,历史上曾有"一壶重不数两,价重每一二十金,能使土与黄金争价"之说。

但美中不足的是受色泽限制,用它较难欣赏到茶叶的美姿和汤色。

紫砂茶具起始于宋,盛于明清,流传至今。

在明代中叶以后,逐渐形成了集造型、诗词、书法、绘画、篆刻、雕塑于一体的紫砂艺术。

北宋梅尧臣《依韵和杜相公谢蔡君谟寄茶》诗中道:"小石冷泉留早味,紫泥新品泛春华。

" 欧阳修也有"喜共紫瓯吟且酌,羡君潇洒有余情"的诗句,说明紫砂茶具在北宋刚开始兴起。

关于建阳茶盏的18种盏型,你知道多少?建窑茶盏,如今闻名于茶器界,却早在⼏个朝代前就已漂洋过海,获得了更多⼈的喜爱。

在⽇本,珍藏了品相完好,窑变独特的⼋⼤国宝级茶盏。

建盏因茶⽽⽣,唐末五代时出现,盛⾏于两宋,元代逐衰,在明代只停留于茶界。

建盏是伴随着点茶(⽃茶)的流⾏⽽在宋朝成为当时的茶器之⾸,后来的⼈们改变了饮茶的⽅式,建盏的光彩逐渐褪去,留下的是静静在历史洪流中等待真正欣赏它的魄⼒,却不曾消亡。

如今我们的传统⽂化正在⼀点⼀点流失,建盏得以在这个⽹络的世界能够被⼈们所知,欣⼉希望,让每个喜欢茶⽂化的朋友都能拥有⼀个建盏,陪伴你品茗的休闲时光。

上次我们就发布过关于建盏的⼀篇⽂章,简单介绍了建盏的知识,没看过的朋友可以去看看:玩建盏前,希望你先了解它,否则不建议你玩建盏!欣⼉总结了18种建盏的盏型,今天我们就⼀起来看看哪些是你的最爱:⼀、束⼝盏束⼝盏是建盏中⽐较多见的器型。

其盏腹和盏底的造型和敛⼝稍似,可看盏⼝的差异分辨,束⼝盏的⼝沿以下1~1.5厘⽶左右有⼀圈浅显的凹槽,称作“注⽔线”,这是为了宋时⽃茶⽅便掌握茶汤分量的同时⼜尅避免茶汤外溢的功能性设计。

⽽束⼝应该是当时最流⾏的建盏品类,因为从⽬前出⼟和传世的建盏来看,基本也是束⼝盏的数量最多。

⼆、敛⼝盏“敛”⼜有“收”的意思,这⾥指盏⼝沿向内收敛,也因此名敛⼝盏。

常见中⼩器型中,⼩器型的⽐例⾼,可作样式也多,主要作为饮茶的⼩杯。

⽽也有制⼤型的敛⼝盏,被称之为“钵”,专为僧侣饮茶之⽤,也作为供奉的佛器,出⼟数量并不多。

敛⼝盏的外露⾯积⼩,容量却很⼤,捧在⼿⾥的时候沉稳有分量感,利于静⼼。

三、禅定盏禅定盏的外形特别,杯⼝内收,腹部圆⿎⿎的像弥勒佛的肚⼦,端起的时候不像普通杯⼦可以捏在外侈的杯⼝,⽽只能握在⿎出的腹部。

禅定盏的外形,胎釉厚重,宽博圆融,恰如⼀位结跏静修的智者。

四、⽵节盏顾名思义,⽵节盏模仿⽵⼦的造型⽽设计,盏⾝⾼⽽直筒,素来只见紫砂的⽵,乍然见到由建盏模仿⽵段,实在妙哉!欣⼉觉得,配上以⽵为题的紫砂壶,让⼈在品茗间亦能感受⽵⼦的节⽓和风⾻。

瓷壶的器型分类瓷壶作为传统茶文化的重要组成部分,其造型和分类也是非常丰富多样的。

瓷壶的器型分类可以根据不同的标准进行,比如形状、功能、地域等等。

本文将以瓷壶的器型分类为中心,对其进行详细的阐述,希望能够引起读者的兴趣和共鸣。

瓷壶的器型分类主要根据其形状来划分,下面将对几种常见的瓷壶器型进行介绍。

首先是常见的圆形瓷壶。

这种瓷壶形状圆润,容量适中,适合泡制各种茶类。

圆形瓷壶通常有一个圆润的壶身和一个舒适的手柄,方便操作。

这种瓷壶造型简洁大方,非常受到茶友的喜爱。

其次是方形瓷壶。

方形瓷壶的造型独特,四角分明,给人一种稳重大方的感觉。

方形瓷壶的特点是壶嘴较窄,适合冲泡红茶和乌龙茶等。

由于方形瓷壶内部空间相对较小,所以泡茶时间短,适合追求浓郁口感的茶友。

再次是笛形瓷壶。

笛形瓷壶形状独特,上宽下窄,整体呈笛子的形状。

笛形瓷壶的壶嘴较长,水流畅通,适合泡制绿茶和花茶等。

由于笛形瓷壶的下部较窄,可控制瓷壶内茶汤的浓度,使茶汤更加香醇。

另外还有葫芦形瓷壶。

葫芦形瓷壶的造型灵感来自于自然界的葫芦,瓷壶上部宽大,下部逐渐收窄,整体呈现一个葫芦的形状。

葫芦形瓷壶具有良好的保温性能,适合泡制热茶和花果茶等。

葫芦形瓷壶的造型独特,常常被用作装饰品,也是茶友们收藏的热门之一。

此外,还有一些特殊的瓷壶器型,比如如意瓷壶、八宝瓷壶等。

如意瓷壶是中国传统文化中的吉祥象征,瓷壶造型上部宽大,下部逐渐收窄,整体呈现一个如意的形状。

如意瓷壶造型优雅,往往是茶馆中的装饰品。

八宝瓷壶则以其镶嵌的八宝纹饰而得名,瓷壶造型多样,给人以华丽的感觉。

总的来说,瓷壶的器型分类是非常丰富多样的,每一种器型都有其独特的特点和适用茶类。

茶友们可以根据自己的喜好和需求选择不同器型的瓷壶来泡制不同的茶类,以获得更好的茶香和口感。

除了上述的器型分类之外,瓷壶的分类还可以根据功能来进行。

比如,有些瓷壶适合用来煮水,有些瓷壶适合用来盛茶,还有一些瓷壶可以用来装饰和摆放。