紫砂壶传统器型介绍(一)

- 格式:docx

- 大小:385.78 KB

- 文档页数:7

紫砂壶的分类及选购方法紫砂壶既是一种功能性的实用品,又是可以玩、欣赏的艺术品。

因此挑选紫砂壶是门很讲究的功夫,下面就为大家介绍一番紫砂壶的选购方法。

一把好的紫砂壶应在实用性、工艺性和艺术性三方面获得极高的肯定。

壶艺爱好者在选购紫砂壶时,不妨就以下几点加以斟酌。

紫砂壶可分五大类:光身壶、花果型、方壶、筋纹型、陶艺装饰壶。

光壶是以圆为主,它的造型是在圆型的基础上加以演变,用线条、描绘、铭刻等多种手法来制作。

满足於不同藏家的爱好。

花壶是以瓜、果、树、竹等自然界的物种来作题材,加以艺术创作,使其充分表现出自然美和反朴归真的原理。

方壶是以点、线、面相结合的造型。

来源於器皿和建筑等题材,以书画,铭刻,印板,绘塑等当作装饰手段。

壶体壮重稳健。

最近方壶创作中更注意到方圆的结合,刚柔相间,更能体现人体美学。

筋纹菱花壶俗称“筋瓤壶”,是以壶顶中心向外围射有规则线条之壶,竖直线条叫筋,横线称纹,故也称“筋纹器”。

实用功能是指其容积和容量,壶把便于端拿,壶最出水的流畅,让品茗沏茶得心应手。

因此,选购紫砂壶应依据个人的饮茶习惯,选择壶的容量,壶最初水的顺畅,壶把执握的舒适等等。

一把好的紫砂壶除了壶的流、把、钮、盖、肩、腹、圈足应与壶身整体比例协调,点、线、面的过渡转折也应清晰与流畅。

还须审视其“泥、形、款、功”四方面的水准。

紫砂艺术是一种“源于生活,高于生活”的艺术创作形式。

一件好的紫砂壶,除了讲究形式的完美与制作技巧的精湛,还要审视纹样、装饰的取材以及制作的手法。

一件较完美的作品,必须能达到形、神、气、态兼备,才能使作品生动,显示出强烈的艺术感染力。

紫砂泥应具有“色不艳、质不腻”的显著特性。

所以,选购紫砂壶应就紫砂泥的良莠加以考察。

紫砂壶的造型千姿百态,至于选择何种形状样式的壶,则因个人需求的不同,很难一概而论。

不过,因紫砂壶属于整个茶文化组成的部分,所以它所追求的意境,应属茶道所追求的淡泊明志,超凡脱俗的意境。

所以紫砂壶的造型应以能表现“古壶艺的韵致格调和书法绘画艺术同传,所用印款,往往出自一个金石篆刻名家之手。

紫 砂 壶 六 十 四 种 器 型紫砂壶六十四种器型对于刚接触紫砂壶的朋友们来说,紫砂壶内涵丰富,知识繁杂,喜爱却又不知从何下手,那就先从形上下手吧,熟悉经典器形,然后再多看大师作品,慢慢的就会对紫砂壶的泥料,工艺,神韵等等知识逐渐了解,从而挑到适合自己喜爱的壶,多看多学多问,少交点学费总是好的。

我搜索并整理了无数的资料,特将此文献给喜爱紫砂壶的朋友,只为中国的传统文化源远流长,别无他求!一、半月壶“海上生明月,天涯共此时”。

唐朝诗人张九龄竹下的知古名句在构筑美妙意境的同时,也给壶艺创作留下了极大的想象空间,可以用紫砂壶诠释对生命、文化和艺术的理解。

每位艺人在创作“半月壶”时就是顺应诗人意地间,怡情自然的人生思索。

半月壶一直以质朴无华、典雅端庄而独占一席之地,从古到今长盛不衰,正所谓“弱水三千,仅饮一瓢”。

半月壶协调和谐、舒张简洁、前呼后应,一张扬、一内敛,张弛有度,仿似一篇美文,越读越醉,半月壶营造的是一种源于心录上对团圆期盼。

所谓“明月千里寄相思,半月万里思更浓”;一壶诉说的不仅仅是单纯意义上的思念,更表达了中国传统文化中对“月圆人圆”的向往。

二、扁腹壶扁腹壶,或者叫扁仿鼓壶,依壶身矮,壶口大而得名。

日本奥兰田君对壶之理趣有此论述:“知理而不趣者,独取小与直,而不取大与直。

知理又知趣者,不论大小曲直,择其善者皆取之。

知理而不知趣,是为下乘,知理知趣是为上乘”。

此壶理趣兼得,当属上乘无疑。

理,此壶身线且口大,宜泡绿茶,一弯流出水条索长且涎水。

壶把端拿,甚是轻巧,亦感舒适,平衡点恰到好处。

趣,整体协调、对称,且节奏感强烈。

若俯视,钮盖、肩、腹五个圆圈,如涟漪荡漾,十分悦目。

盖边线略强于口线,正合国人天盖地之理念。

壶盖倒置亦无倾斜之虑,也是一趣。

此壶泥佳、工精、造型美、难度大,宜用宜赏,内涵深,回味长,实乃上乘中之经典之作三、传炉壶传炉壶,式度端庄,风格雅致,隐隐然有古风韵,堪称佳品。

有鉴于此传统壶型由来已久,然欠缺考据,众壶友多不知此壶,今东拼西凑,略言一二,聊做无米之炊。

紫砂壶器型大全鉴赏紫砂壶优劣的三个主要因素当今,鉴定宜兴紫砂壶优劣的标准归纳起来,可以用五个字来概括:泥、形、工、款、功。

前四个字属艺术标准,后一字为功用标准,分述如下:1.泥:紫砂壶得名于世,固然与它的制作分不开,但根本的原因,是其制作原材料紫砂泥的优越。

近代许多陶瓷专着分析紫砂原材料时,均说起其为含有氧化铁的成份,其实含有氧化铁的泥,全国各地不知有多少,但别处就产生不了紫砂,只能有紫泥,这说明问题的关键不在于含有氧化铁,而在紫砂的砂。

根据现代科学的分析,紫砂泥的分子结构确有与其它泥不同的地方,就是同样的紫砂泥,反之则质差。

所以评价一把紫砂壶的优劣,首先是泥的优劣。

泥色的变化,只给人带来视觉观感的不同,与功用、手感无济。

而紫砂壶是实用功能很强的艺术品,尤其由于使用的习惯,紫砂壶需要不断摸索,让手感舒服,达到心理愉悦的目的。

所以紫砂质表的感觉比泥色更重要。

紫砂与其它陶泥相比,一个显着的特点即是手感不同。

一个熟悉紫砂的人,闭着眼睛也能区别紫砂与非紫砂,这就是摸非紫砂的对象,就如膜玻璃质器物--粘手,而摸紫砂物件就如摸豆沙--细而不腻,十分舒服。

所以评价一把紫砂壶,壶质表的手感是十分重要的内容。

近年来时行的铺砂壶,正是强调这种质表手感的产物。

2.形:紫砂壶之形,是存世各类器皿中最丰富的了,素有方非一式,圆不一相之赞誉。

如何评价这些造型,也是仁者见仁,智者见智,因为艺术的舓会功能即是满足人们的心理需要,既然有各种各样的心理需要;大度的爱大度,清秀的爱清秀,古拙的爱古拙,喜玩的爱趣味,人各有爱,不能强求。

从笔者角度出发,认为古拙为最佳,大度其次之,清秀再次之,趣味又次之。

道理何在?因为紫砂壶属整个茶文化的组成部分,所以它追求的意境,应是茶道所追求的意境是:淡泊和平,超世脱俗,而古拙正与这种气氛最为融洽,所以古拙为最佳。

许多制壶艺人,都明白这个道理,就去模仿古拙,结果是东施效颦,反而把自己的可爱之处丢掉了。

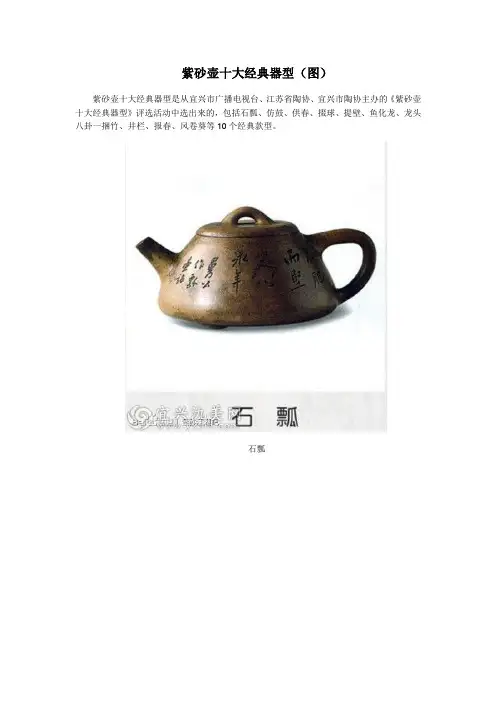

紫砂壶十大经典器型(图)

紫砂壶十大经典器型是从宜兴市广播电视台、江苏省陶协、宜兴市陶协主办的《紫砂壶十大经典器型》评选活动中选出来的,包括石瓢、仿鼓、供春、掇球、提壁、鱼化龙、龙头八卦一捆竹、井栏、报春、风卷葵等10个经典款型。

石瓢

鱼化龙

仿鼓

提璧

龙头八卦一捆竹

风卷葵

报春

井栏

掇球

供春

紫砂壶,曾是中国特有的手工制造陶土工艺品,现也有机器大批量制造的。

制作原料为紫砂泥,原产地在江苏宜兴,又名宜兴紫砂壶。

其起源可上溯到春秋时代的越国大夫范蠡,已有2400多年的历史。

从明武宗正德年间以来紫砂开始制成壶,名家辈出,500年间不断有精品传世。

据说紫砂壶的创始人是中国明朝的供春。

紫砂壶的特点是不夺茶香气又无熟汤气,壶壁吸附茶气,日久使用空壶里注入沸水也有茶香。

Vol.22No.7(Serial No.191)FOSHAN CERAMICS 1前言宜兴紫砂经数百年的传承与发展,时至今日已经十分成熟地构建了自己的文化体系,雄立于中国乃至世界陶瓷艺术之林。

宜兴的紫砂陶器举世闻名、有口皆碑,不但为宜兴赢得“中国陶都”的美誉,而且更使中国陶器在国际陶瓷艺林中大放异彩。

“石瓢”是紫砂器型中最为经典的茶壶款型之一,其经典的三角造型已深入人心,为众人所喜爱,而“石瓢”同时也传达了古代人们对几何图形的运用,东方人在审美方面的造诣,“石瓢”的经典造型将永不落后。

同时“石瓢”也是众多制壶者最爱制的壶,原先“石瓢”叫“石兆”,起初为金属“铫”,后苏东坡将金属铫改为“石兆”,这也与当时的茶道有关,相传苏东坡到宜兴蜀山,发现当地有一种紫色砂罐用来煮茶,比铜、铁器皿味道好,于是就地取材模仿金属吊子设计了一把既有“流”(壶嘴)又有“梁”(壶提)的砂陶之“铫”用来煮茶,这“铫”也就是后人所称的“东坡提梁壶”。

紫砂石铫为什么又称“石瓢”,这“铫”又改成了“瓢”呢?顾景舟先生从古文中得句“弱水三千,仅饮一瓢”,有一瓢足矣,于是“石铫”改称“石瓢”,“石瓢”一款首创于曼生十八式。

2“石瓢壶”的艺术特征从各个部分来看“石瓢”,每一个都有其独特的艺术特点,亦有其制作规则,“石瓢”壶身呈梯形,按一定的几何形体,壶口直径为壶底直径的一半,壶嘴中心线与壶面的梯形线为平行线,壶把转折到壶下腹的线与梯形线又为平行线,这样的比例走势恰到好处。

虽然“石瓢”为平盖,但不是平如水面,应是中高周低,中间与边沿仅差1mm,粗看平整至极,细视略有高低,这就是技术处理可让眼睛的审美习惯有个变化。

盖上的钮为桥形,桥中央最狭处向两面延伸至盖,与盖的结合处要形成一个三分之二的椭圆形,桥与盖的交接处要似明似暗,看得清但不明显.内孔与盖的结合处缓转匀称,内孔也是三分之二椭圆,与桥钮形成呼应。

“石瓢”壶嘴称作直筒暗嘴,长短、粗细比例恰当,胥出自然,从壶嘴至壶身逐渐加粗,好像是从壶体长出来的感觉,看起来并不是装上去的。

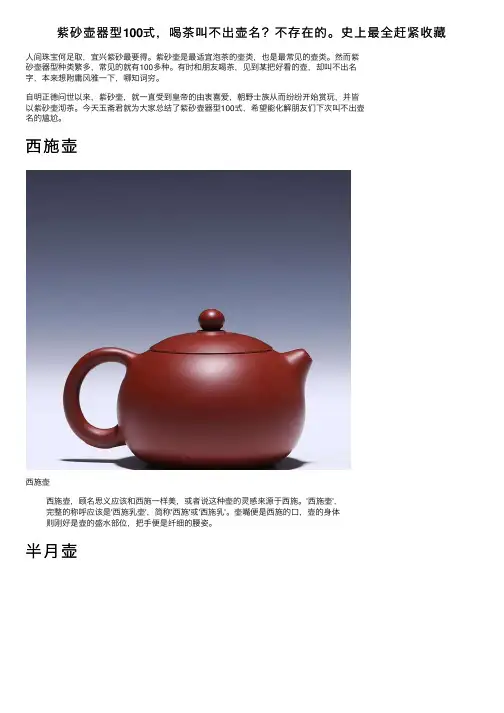

紫砂壶器型100式,喝茶叫不出壶名?不存在的。

史上最全赶紧收藏⼈间珠宝何⾜取,宜兴紫砂最要得。

紫砂壶是最适宜泡茶的壶类,也是最常见的壶类。

然⽽紫砂壶器型种类繁多,常见的就有100多种。

有时和朋友喝茶,见到某把好看的壶,却叫不出名字,本来想附庸风雅⼀下,哪知词穷。

⾃明正德问世以来,紫砂壶,就⼀直受到皇帝的由衷喜爱,朝野⼠族从⽽纷纷开始赏玩,并皆以紫砂壶沏茶。

今天⽟斋君就为⼤家总结了紫砂壶器型100式,希望能化解朋友们下次叫不出壶名的尴尬。

西施壶西施壶西施壶,顾名思义应该和西施⼀样美,或者说这种壶的灵感来源于西施。

'西施壶',完整的称呼应该是'西施乳壶',简称'西施'或'西施乳'。

壶嘴便是西施的⼝,壶的⾝体则刚好是壶的盛⽔部位,把⼿便是纤细的腰姿。

半⽉壶半⽉壶半⽉壶是曼⽣⼗⼋式的经典壶型之⼀。

半⽉壶因质朴⽆华、典雅端庄⽽独占⼀席之地从古到今长盛不衰。

古诗云'明⽉千⾥寄相思,半⽉万⾥思更浓',⽽半⽉壶诉说的不仅仅是单纯意义上的思念,更表达中国传统⽂化中对'⽉圆⼈圆'的向往。

壶⾝恰似半个初出的⽉亮,器型稳重、简单但却不失柔和之美。

秦权壶秦权壶取材于秦始皇在全国统⼀度量衡时统⼀铸造的衡具——铁权,故名。

龙旦壶龙旦壶清代吴⿍梅《阳羡茗壶赋》:“圆者如丸,体稍纵,为龙蛋。

”这是最早的龙蛋壶式。

龙蛋壶殊为可爱,以椭圆线构成基本轮廓,造型单纯、流畅,粗犷敦厚,整体感强。

龙蛋壶⼜名“龙旦壶”,有以其造型似龙蛋⽽得名。

⽂旦壶⽂旦创于明未清初,形与西施、贵妃壶相近,后两者为清中末后所创,重玲珑娇秀,前者则重古拙,这也与当时艺术审美注重相关,“⽂旦”⽂字释义为:“⽂”指柔和、外表、容态;“旦”指戏曲中扮演⼥性的⾓⾊。

清代⽂⼈吴梅⿍曾经称赞⽂旦壶说:“⾄于摹形象体,殚精毕异;韵敌美⼈(美⼈肩),格⾼西⼦(西施乳)。

容天壶容天壶壶型取材于佛教中的弥勒佛祖,取名源于“肚⼤能容天下事”。

紫砂壶相关基本知识第一章自然人文背景紫砂器具起始于宋,盛于明清,传至今。

在明代中叶以后,逐渐形成了集造型、诗词、书法、绘画、篆刻、雕塑于一体的紫砂艺术。

北宋梅尧臣《依韵和杜相公谢蔡君谟寄茶》诗中道:“小石冷泉留早味,紫泥新品泛春华。

”欧阳修也有“喜共紫瓯吟且酌,羡君潇洒有余情”的诗句,说明紫砂茶具在北宋刚开始兴起。

1976年宜兴丁蜀镇羊角山发掘出一处宋代龙窑窑址,出土了许多紫砂陶残器,使考古发掘的实物和文献记载得以互相印证。

至于紫砂器具由何人所创,现已无从考证。

宜兴位于江苏省长江以南的太湖西岸(北纬31°07′~31°37′、东经119°31′~120°03′),处于长江三角洲沪、宁、杭三市构成的“金三角”中心地带。

这里气候温和,雨量充沛,年平均气温15.5℃。

其东临太湖,北依滆湖,西邻溧阳,南交浙江湖州长兴,北接常州武进,西南、西北分别与安徽广德和江苏金坛毗邻,拥有地处苏、浙、皖三省接壤的区域交通中心的地位。

市域南部和西南部属天目山余脉,群峰叠翠,溶洞星罗棋布,竹树摇曳,茶园连绵,素有陶都、水乡、竹海、茶洲、洞天之美誉。

宜兴的自然资源十分丰富,特别是拥有得天独厚的陶土资源以及茶叶、煤炭、毛竹、木材等,这些都是宜兴能够成为中国陶都的重要物质资源基础。

在宜兴丁蜀镇中心地区,即优质紫砂原料产地黄龙山东南麓发现的羊角山紫砂窑址中,曾出土明代以前的紫砂残器和窑基遗迹。

明代中叶以后,紫砂工艺完全成熟。

进入清代以后,紫砂壶工艺继续发展。

清初杰出的紫砂艺人陈鸣远技艺精湛,雕镂兼长,在紫砂壶造型,特别是花器方面有诸多创造,以至时人给予其紫砂工艺以很高评价,“古来技巧能几人,陈生陈生今绝伦”,他制作的紫砂器极受人欢迎,在京城也有“海外竞求鸣远碟”之誉。

与陈鸣远同时或稍后的著名艺人,如惠孟臣、华凤祥、王南林、邵玉亭等在紫砂壶造型、装饰方面亦有诸多贡献。

至清代中期的嘉庆年间,追求实用功能与审美情趣相结合的紫砂壶吸引了越来越多文人的兴趣与重视,时任溧阳县令的浙江钱塘人、西泠八家之一的陈鸿寿亲自设计新壶样十八式,由宜兴紫砂艺人杨彭年、杨凤年兄妹制作。

紫砂壶器型图例及名称由来赏壶以来,深感各器型名称既繁,作者亦多,往往自有创新,并无恒范。

阅诸各专业网站,及壶友论坛,资料零星片碎者多,尚未见罗列齐备者。

于是决意成就此文,以飨同惑者。

文中网罗壶式二十八种,图例若干,大多为各壶式之名家代表作。

若有错疏,请众壶友补充更正。

自注为“原创”,实则为多方搜集,重新排列之作。

文字及图片借用于各紫砂网站、论坛,江湖中的资源也采纳不少。

在此一并致谢,不再一一列举原作者姓名。

一、石瓢“石瓢”最早称为“石铫”,“铫”在《辞海》中释为“吊子,一种有柄,有流的小烹器”。

“铫”从金属器皿变为陶器,最早见于北宋大学士苏轼《试院煎茶》诗:“且学公家作名钦,砖炉石铫行相随”。

苏东坡把金属“铫”改为石“铫”,这与当时的茶道有着密切的关系。

苏东坡贬官到宜兴蜀山教书,发现当地的紫色砂罐煮茶比铜、铁器皿味道好,于是他就地取材,模仿金属吊子设计了一把既有“流”(壶嘴),又有“梁”(壶提)的砂陶之“铫”用来煮茶,这“铫”也即后人所称的“东坡提梁”壶,这可谓最早的紫砂“石铫”壶。

从留传于世的石铫壶看,至陈曼生、杨彭年时期,已有了很大的变化,更趋向文人化、艺术化。

“曼生石铫”主要特色是上小下大,重心下垂,使用稳当,壶嘴为矮而有力的直筒形,出水畅顺,壶身呈“金字塔”式,观赏端庄。

“曼生石铫”与“子沾石铫”相比,虽同为彭年所制,但前者更显饱满而丰润,后者则刚烈而古拙,这可能是因人的个性而在壶的艺术上表现。

那么,紫砂“石铫”何时称“石瓢”呢?这应从顾景舟时期说起,顾引用古文“弱水三千,仅饮一瓢”,“石铫”应称“石瓢”,从此相沿均称石瓢壶。

二、仿古壶一说清代邵大亨初创,原意是壶体仿照鼓型,后人仿制做这种壶形就成了仿古代壶型的意思了。

另说最早见于近代赵松亭按吴大徴授意所作,身扁、腹鼓、颈高、盖板平滑,壶盖与口沿子母线吻合严密,合成圆线饱满,扁钮有力,虹钮有势,二弯流胥出自然;圆圈把匀势而起,有些款把圆下有垂,富于灵动,整体骨肉亭匀,收展有度,有一气呵成之畅。

紫砂优势江苏省宜兴是紫砂壶原料——紫砂泥的唯一产地。

紫砂壶是由砂和泥(粘士)混合而成,因呈现紫黑色而得名。

俗语说少即是宝,紫砂壶想不宝贝也难。

紫砂壶含矿物质,铁质重,有调节人体内分泌及血脂、血糖、胆固醇含量,降肝火,帮助胃功能过滤尿毒。

它还有一样与众不同的妙处,就是壶身上的砂粒与泥之间有不易看出的离合,能够与壶外的空气接触,所以壶内茶水隔夜犹香,甚至传说可放十年而不腐。

更神奇的是,紫砂茶壶内有看不见的气孔,可以吸收茶叶的香气,并改善茶质,所以“壶痴”们都知道,泡不同的茶,就要采用不同的紫砂茶壶,一个紫砂茶壶只能泡一种茶叶。

说了这么多紫砂壶的好处,是不是有点冲动想立即去买一个来玩?别急,您要学会挑选才行。

不论哪种款式的茶壶,其嘴、把、盖都要配置和谐,匀称舒展。

口与壶盖关系要紧密通转,平正妥贴。

检验的方法是用手指沿盖子的边缘轻击,发出磕碰声的就是盖或口不够平正;抓牢壶把旋转壶盖,看看能否通转,如果感到时紧时松,说明把口或盖口不圆(要能通转问题就不大)。

方器和盘纹器的盖子,从各个方向盖上去,都要能和颈肩吻合。

此外,要检查盖子上的通气孔是否通畅,嘴管内的通水网眼是否堵塞,其总面积是否过小。

放在桌子上看是否平稳。

把壶身托于掌心,用盖珠轻敲壶身,听听声音是否清脆。

如发哑声,恐有暗伤。

用手掌抚摸全壶,触觉是否舒服。

以手指插入耳把圈内,试试端举起是否顺手,最好能试一试水,看看有无滴水涎水现象。

紫砂是一种炻器,是一种介于陶器与瓷器之间的陶瓷制品,其特点的结构致密,接近瓷化,强度较大,颗粒细小,断口为贝壳状或石状,但不具有瓷胎的半透明性。

宜兴紫砂器胎质具有这种特性,而且,于器表光挺平整之中,含有小颗粒状的变化,表现出一种砂质效果。

紫砂器以器型,泥色和儒雅风采取胜。

其器型方非一式,圆无一相,千变万状。

紫砂器的泥色有多种,除去主要的朱泥、紫砂泥外,尚有白泥、乌泥、黄泥、松花泥等各种色泽,紫砂器不挂釉,而是充分利用泥本色,烧成后色泽温润,古雅可爱,紫砂器面还具有亚光效果,既可减弱光能的反射,又能清晰地表现器物形态、装饰与自身天然色泽的生动效果。

历代紫砂壶制作----此门中---资料历代紫砂壶制作----此门中---资料王友兰清顺治-康熙年间制陶名艺人。

郑宁候清康熙年间制陶名艺人。

华凤翔清康熙至雍正年间人,善仿古,所制壶精雅而不失古朴风味,兼长紫砂炉均,所制仿汉方壶精美绝佳,多上均釉,巧妙而不纤,工而能朴,款识以方章[荆溪华凤翔制]落之。

陈鸣远号鹤峰、紫砂陶艺传授:一、历史上的师徒从承情况有文字记载的最早的紫砂艺人,当推供春。

供春是吴颐山的家僮,他从艺之初,是陪主人在金沙寺读书时,“窃仿老僧心匠”,走上创作之路的。

他的老师当是“久而逸其名”的金沙寺僧。

时大彬是明代划时代的巨匠。

他的徒弟众多:李仲芳:为时大彬第一高足,世传时大彬壶,亦有仲芳之作而署大彬款的。

徐友泉:名士衡,从时大彬学艺。

“因学为壶,变化其式,毕智穷工,移人心目”。

欧正春:多作花卉果物,式度精妍。

邵文金:仿时大彬的汉方壶绝妙。

邵文银:蒋伯·:名时英。

以上四人并为大彬弟子。

陈光甫:被时大彬视为入室弟子。

陈俊卿:沈君用:名士良,早夭。

大彬再传弟子,“壶式上接欧正春一派”。

其后因缺乏文字记述,难作推断。

清代名手黄玉麟师从上袁人邵湘甫。

程寿珍则学艺于邵友廷。

二、民国时期的陶业工厂及师承情况农业经济社会,手工业的师授徒承,是一师一徒或一师多徒,远不是今日的学校培训制度。

随着社会的进步和经济发展的需要,师带徒的办法也有所改进。

1931年(民国二十年)“江苏省公立宜兴职业学校”成立,内设“陶工科”,次年改名为“窑业科”。

1933年,窑业科与宜兴职业学校脱离,单独建校,称“江苏省宜兴初初级陶瓷职业学校”,简称“省宜陶”,招收高小文化以上的学生,校址在今蜀山北厂,并借用陶器工厂作为学校的实习工场。

论紫砂壶“卧龙”的艺术特色朱建华(宜兴214221)摘要中华文化源远流长、博大精深,紫砂壶包含着中国传统文化的结晶,融合了多种艺术形式,结合时代美学理念,将富有民族特色和传统文化的物象作为创作原型,表达出对中华悠久历史的敬仰,使传统与现代文明相接轨,从而使紫砂艺术焕发出更为鲜活的生命气息。

本文以紫砂壶“卧龙”为例,浅谈其艺术特色。

关键词紫砂壶;卧龙;造型设计;文化内涵中国人爱好喝茶,茶在中国有着悠久的历史,随着人们的生活实践,形成了独一无二的茶文化,紫砂壶为茶而生,与茶文化相辅相成,表现出鲜明的艺术特色。

紫砂壶是传统民间工艺品,是集劳动人民智慧之大成的优秀产物之一,它不仅具有实用性,还具有观赏性,适宜品茗把玩,自古以来深受文人雅士的喜爱。

紫砂壶体现了浓厚的传统文化特色,体现了中国人长期以来的生活方式、心理状态、思想情感,因此它是中国传统文化的独特载体,是中国人特有的民族艺术。

中华文化源远流长、博大精深,紫砂壶包含着中国传统文化的结晶,融合了多种艺术形式,结合时代美学理念,将富有民族特色和传统文化的物象作为创作原型,表达出对中华悠久历史的敬仰,使传统与现代文明相接轨,从而使紫砂艺术焕发出更为鲜活的生命气息。

紫砂壶从北宋发展至今,形成了以光器、花器和筋纹器三大类型为主的造型艺术体系,随着时代的发展,三大类型逐渐摆脱泾渭分明的界限,不断融合,共同为紫砂艺术锦上添花。

紫砂壶“卧龙”(见图1)便是在传统光素器的基础上,结合了局部花器装饰技法,以简约而生动的艺术形象呈现出深厚的文化内涵,提升作品的意境。

创新是艺术发展的灵魂,此壶继承传统、推陈出新,以龙文化为创作主旨,在传统器型“柱础壶”的基础上加以改进,融合了自身的审美和艺术见解,使之延展出全新的意趣和内涵。

我国古代的建筑构件中,有一件叫做“柱础”的石头,其是承受屋柱的奠基石,在雨天也能防止屋柱受潮,作用广泛。

宋代诗人陆游《蒸溽作雨排闷》有云:“柱础生微润,帘栊转薄阴。

紫砂壶传统器型介绍(一)

1、西施壶

原名西施乳,言壶之形若美女西施之丰乳,确实此壶象丰满的乳房,壶纽象乳头,流短而略粗,把为倒耳之形,盖采用截盖式,壶底近底处内收,一捺底,后人觉“西施乳”不雅,改称“倒把西施壶”。

文旦、龙旦和西施三种壶形有着直接和间接的关系。

三种壶都属于截盖壶。

文旦:为南方的一种水果,也叫柚子,是按照这个原型做出来的。

首创者徐友泉,明末清初吴梅鼎给了徐友泉极高的评价,称“若夫综古今而合度,极变化以从心,技而近乎道者,其友泉徐子乎。

”吴梅鼎之所以为世人所识,实在是因为写了一篇千五百字的《阳羡茗壶赋》。

吴氏曾祖是明正德进士吴颐山,正德进士何许人也,不太清楚,只是他的家童名声太盛,叫“供春”。

吴颐山少时在宜兴金沙寺读书,家童供春服侍少主的同时,据说偷学了寺僧制壶,不经意间,成了紫砂壶史上的鼻祖。

然后经历了赵梁、董翰、元畅、时朋“四大名家”,然后是时鹏之子时大彬一家独大,时大彬有一高足,就是徐友泉了。

而吴梅鼎的父亲和徐友泉交好,并请其到家中研制紫砂壶,成就了

一段佳话。

吴梅鼎更是耳濡目染,友泉晚年自叹“吾之精,终不如时之粗”时,他不知道,紫砂史册上,已经有了他浓重的一笔。

2、半月壶

“海上生明月,天涯共此时”唐朝诗人张九龄竹下的知古名句在构筑美妙意境的同时,也给壶艺创作留下了极大的想象空间,可以用紫砂壶诠释对生命、文化和艺术的理解。

每位艺人在创作“半月壶”时就是顺应诗人意地间,怡情自然的人生思索。

半月壶一直以质朴无华、典雅端庄而独占一席之地,从古到今长盛不衰,正所谓“弱水三千,仅饮一瓢”。

半月壶协调和谐、舒张简洁、前呼后应,一张扬、一内敛,张弛有度,仿似一篇美文,越读越醉,半月壶营造的是一种源于心录上对团圆期盼。

所谓“明月千里寄相思,半月万里思更浓”;一把壶诉说的不仅仅是单纯意义上的思念,更表达了中国传统文化中对“月圆人圆”的向往。

3、石瓢壶

“石瓢”最早称为“石铫”,“铫”在《辞海》中释为“吊子,一种有柄,有流的小烹器”。

“铫”从金属器皿变为陶器,最早见于北宋大学士苏轼《试院煎茶》诗:“且学公家作名钦,砖炉石铫行相随”。

苏东坡把金属“铫”改为石“铫”,这与当时的茶道有着密切的关系。

苏东坡贬官到宜兴蜀山教书,发现当地的紫色砂罐煮茶比铜、铁器皿味道好,于是他就地取材,模仿金属吊子设计了一把既有“流”(壶嘴),又有”梁”(壶提)的砂陶之“铫”用来煮茶,这“铫”也即后人所称的“东坡提梁”壶,这可谓最早的紫砂“石铫”壶。

从留传于世的石铫壶看,至陈曼生、杨彭年时期,已有了很大的变化,更趋向文人化、艺术化。

“曼生石铫”主要特色是上小下大,重心下垂,使用稳当,壶嘴为矮而有力的直筒形,出水畅顺,壶身呈“金字塔”式,观赏端庄。

“曼生石铫”与“子沾石铫”相比,虽同为彭年所制,但前者更显饱满而丰润,后者则刚烈而古拙,这可能是因人的个性而在壶的艺术上表现。

那么,紫砂“石铫”何时称“石瓢”呢?这应从顾景舟时期说起,顾引用古文“弱水三千,仅饮一瓢”,“石铫”应称“石瓢”,从此相沿均称石瓢壶。

4、仿古壶

一说清代邵大亨初创,原意是壶体仿照鼓型,后人仿制做这种壶形就成了仿古代壶型的意思了。

另说最早见于近代赵松亭按吴大徴授意所作,身扁、腹鼓、颈高、盖板平滑,壶盖与口沿子母线吻合严密,合成圆线饱满,扁钮有力,虹钮有势,二弯流胥出自然;圆圈把匀势而起,有些款把圆下有垂,富于灵动,整体骨肉亭匀,收展有度,有一气呵成之畅。

5、井栏壶

顾名思义,其造型源于井栏。

“井栏”一词,传统文化中多见,如“命理之学”中有“井栏”一格,陈式老架二路太极拳谱第四十一式为“回头井栏直入”。

实际生活中的井栏即井之护栏,亦名井床,井干。

古人掘井多置井栏,有的还置井盖,井顶,井亭,它们即可护井,又能起到美化环境作用。

6、掇球壶

掇,落起来的意思,掇球,落起来的球。

掇只掇子没什么区别。

掇只是大亨原创,掇球壶是典型的几何型传统圆壶式,也是最优秀的紫砂壶代表款式之一,它的基本造形是壶钮,壶盖,身壶,由小中大三个顺序排列的球体组成,壶腹为大球,壶盖为小球,似小球掇于大球上.故称掇球壶.掇球壶在盖沿和口沿各塑一条粗细不同的烧线,这种上粗下细复合在一起的双线,称为天压地或文武线,子母线。

民国时期程寿珍所作掇球壶为掇球中的精品。

7、秦权壶

秦权:秦统一六国后统一了度量衡,“权”就是用来称量重量用的秤砣;“秦权”壶就是仿其外型。

谁最早创制了秦权壶,不得而知。

但晚清梅友竹与韵石合作,一如当年陈鸿寿与杨彭年的传奇。

紫砂题铭,直追曼生,神采翻飞。

“载船春茗桃源卖,自有人家带秤来。

” 桃源卖茶,以壶为秤。

充满了想象的意境和潇洒不羁的情趣。

最早秦权壶采用的是环耳形把手。

后来不知何人所为,改成了龙形把手。

龙之于中华文化,有着数不尽的故事。

《山海经?6?1海内经》中说,禹的父亲鲧,

为了给百姓治水,私自窃取了上天的息壤,被天帝殛杀于羽山之野,终年不见天日,只有叫做烛龙的神龙,口衔蜡烛,带来一线光明。

鲧死后精魂不散,尸体三年不腐,天帝怕他复活,派人带“吴刀”为鲧剖腹。

在鲧的躯体被剖开的时候,从他腹中跳出一条虬龙,盘曲腾空,这就是鲧的儿子大禹。

而鲧的尸体也同时化为一条黄龙,沉入羽渊。

另外,在大禹治水过程中也得到了应龙的帮助,进而奠定了夏朝建立的基础……秦权为壶,气度泰然,刚正不阿。

光面古拙中意象万千,顾老更是将秦权做成了素器的巅峰典范。

8、周盘壶

曼生喜好夜读,每每捧卷至深夜,间或倦怠,品茶以缓之,闭目静思:十年寒窗无人晓,一举成名天下知,而其中艰辛唯有自己能够体味,更何况为官处世为自保有时不免强己所难……思之不免惆怅,起身信步,恰见置于小桌之罗盘,随手拨弄,见其勺柄经由其转,却始终如一,指向一方。

曼生感叹,罗盘虽如铜勺,表面圆通,却坚持己见,曲直合一乃为人之道也。

遂以罗盘为原型,绘壶以省之,名曰周盘,此壶圆润而不失刚劲,周盘暗蕴太极,有形而无穷,或曰大视野,宽胸怀,任凭大风大浪,我自巍然不动。

坡颈平口,平盖扁钮,泥质红润,道劲中出媚姿,纵横中见遗韵,肃然绝俗。

寓意为人处世,宽容大度,能屈能伸。

其境界有如将白云、清风与归,远引若至,临之已非。

诵之思之,其声愈希。

拥壶自省,以净其身。

相逢重大抉择,执周盘品清茶,三思而后行,方能至方至圆。

9、鹧鸪提梁壶

这把提梁壶的造型为扁圆形壶身,把手为见棱见方的三柱高提梁,从侧面望去犹如一只飞翔着的鸟儿的头部.原创者顾景舟大师为其命名“鹧鸪提梁壶”。

因鹧鸪这种鸟的叫声听起来象就是“行不得也,哥哥”,故古人多在忆悼哀思时选用鹧鸪做词牌,在“鹧鸪提梁壶”的底上顾景舟先生留下了这样的刻款:癸亥春,为

治老妻痼疾就医沪上,寄寓淮海中学,百无聊中抟作数壶,以纪命途坎坷也。

景舟记,时年六十有九。

顾老晚婚,需五十才与比他小十一岁的徐义宝结婚,仅共同生活了不到二十年,徐患鼻咽癌,越过这个鬼门关几乎无望,顾景舟预感到妻子此病的凶险,仿佛听到了鹧鸪“行不得也,哥哥”的凄惶叫声,从而在这只外型仿鹧鸪鸟的壶身上寄托自己凄血哀号。

10、华颖壶

此壶是顾景舟先生根据传统壶体演变所创作品,名为华颖。

在古字中没有“花”字,“花”为后世字,故而古时“花”亦用“华"”代之,华颖的“华”意为“花”,华颖所表达的意境为:招展的花意。

作品摘手圆、盖圆、壶身圆、三圆垒叠在圆壶底上,分外精神,遥望犹如花苞初绽。

从“掇球”变形而来。