中国国籍立法和实践

- 格式:docx

- 大小:13.14 KB

- 文档页数:1

论双重国籍的解决原则及在我国的现实问题吴璟杲、韩旭∗摘要:国籍问题是国际法中一个重要而又复杂的问题,国籍对个人和国家都有十分重要的意义。

双重国籍法律问题的产生有其历史的渊源,解决原则的选择也是国际社会极为重视的法律实践问题。

中国现行的国籍法不承认双重国籍。

随着改革开放的不断深化,国际合作与交流日益频繁,海内外要求我国承认双重国籍的呼声越来越高,我国在国籍和出入境管理上也面临着一些双重国籍的现实问题。

我国应适时调整和修改国籍政策,以适应当前经济和社会发展的实际需要。

关键词:双重国籍;国籍唯一原则;有限承认;解决途径1980年《中华人民共和国国籍法》(以下简称《国籍法》),在坚持一个国籍原则的前提下,依法妥善解决处理国籍问题,但也不能避免双重国籍问题的产生。

近年来,在法学界及海外华人中经常听到要求修改我国现有《国籍法》的建议,主张撤销我国《国籍法》中关于不承认双重国籍的规定。

随着全世界的联系变得更为密切和频繁,大大促进人口国际迁移、流动水平,许多国家转而承认或接受双重国籍,也使得双重国籍现象增多。

针对目前一些双重国籍的理论思潮,本文在论述双重国籍产生和解决原则的基础上,谈谈我国在解决面临的双重国籍问题的原则选择,及对我国出入境管理、移民等方面带来的影响。

一、双重国籍问题的产生国籍是指一位自然人属于某个国家公民或国民的法律资格。

国籍是确定国家属人管辖权的依据,是个人与国际法联系的纽带。

国籍对个人和国家均具有重要意义。

就个人而言,国籍是其依法享受某国公民权利和承担公民义务的依据。

对国家而言,国籍是国家区分公民国籍属性的法律依据,国家有权对本国国籍的人主张属人管辖权。

双重国籍是指一个人同时拥有两个或两个以上国家的公民权或国民身份。

在外在形式上,也可以指一个人同时被允许合法持有两本或两本以上不同国家的护照。

从国际法上看,双重国籍产生的根本原因是各国国籍立法对国籍的取得、丧失所规定的条件不同,致使某人根据一国法律取得该国国籍,同时根据原有国法律还可以保留原有国籍,从而产生双重国籍。

从住所、国籍到经常居所地我国属人法立法变革研究一、概述属人法,作为国际私法中的一个核心概念,其历史演变与全球化进程紧密相连。

随着国际交流的增多和人员流动的加剧,属人法的立法变革成为各国法律体系中不可或缺的一部分。

在我国,属人法的立法变革经历了从住所、国籍到经常居所地的转变,这一变革反映了我国在国际私法领域的不断探索和进步。

属人法,简而言之,是以涉外民商事法律关系当事人的国籍、住所或经常居所地等连接点来确定适用的法律。

它主要解决的是个人的身份、能力、婚姻家庭、继承等法律问题。

在国际私法领域,属人法的确定对于协调各国之间的法律冲突、保障个人权益具有重要意义。

在我国,属人法的立法变革经历了漫长而曲折的过程。

最初,我国以住所作为属人法的主要连接点,这在一定程度上适应了当时的社会经济背景。

随着改革开放的深入和全球化的推进,人员的流动性大大增强,住所作为连接点的局限性逐渐显现。

我国开始尝试以国籍作为属人法的连接点,以更好地适应国际交往的需要。

国籍作为连接点也存在一定的问题。

例如,国籍的取得和丧失往往涉及复杂的法律程序,而且国籍的确定也可能受到政治、经济等多种因素的影响。

近年来,我国开始关注经常居所地作为属人法的连接点。

经常居所地不仅更容易确定,而且更能反映个人的实际生活状况,有利于保护个人权益。

从住所、国籍到经常居所地,我国属人法的立法变革是全球化趋势和国际民商事交往不断发展的必然结果。

这一变革不仅有助于我国更好地融入全球化进程,也有助于我国在国际私法领域发挥更大的作用。

未来,随着我国对外开放的进一步深化和国际交流的增多,属人法的立法变革仍将继续推进,以适应不断变化的国际形势和国内需求。

1. 属人法的概念及其在国际私法中的地位属人法,源于拉丁语“lex personalis”,意指隶属于人的法律。

它是国际私法中的一个核心概念,主要用来解决涉及人的身份、能力(如权利能力和行为能力)、婚姻、亲属关系以及继承权等法律冲突的问题。

国际法讲义1.国际法的定义国际法主要是国家间通过协议形成的,或者在国际交往中各国公认的,协调各国意志的,由国家单独或集体的强制力保证实施的原则规则和规章制度的总体特征:1、主体特征:主要是国家,还包括政府间的国际组织和形成国家的民族2、制定方式特征:由国家之间的协议和国际习惯形成的3、强制实施特征:由国家单独或集体的强制措施保证实施4、效力根据特征:国家之间的协调意志2.发展:近代国际法的奠基人格劳秀斯的《战争与和平法》,国际主义之父国际法(international law) :边沁(Bentham)《道德和立法原理绪论》近代国际法, 1648年威斯特伐利亚公会为产生标志3.国际法的渊源:1、国际条约:国家之间签订的协议2、国际习惯:各国在其实践中形成的具有法律约束力的行为规则,最古老、最主要的渊源国际习惯的要素①物质因素:惯例来自国家在相当长时期内“反复”和前后一致的实践②心理因素:“法律确信”或“法律的必要确信”,国家接受惯例的拘束3、一般法律原则:各国法律体系所包含的共同原则4、司法判例和最高权威公法学家的学说5、国际组织的决议4.国际法与国内法的关系:相互联系的两个法律体系表现:(1)国际法和国内法的原则和规则相互渗透(2)国际法和国内法在实施上相互配合(3)国际法和国内法不能相互干预和改变原因(1)制定者相同(2)调整对象存在着密切联系5、国际法的效力根据:各派学说观点,现代国际法理论研究观点6.国际法的基本原则概念:即指那些被各国公认的、具有普遍意义的、适用于国际法一切效力范围的、构成国际法基础且具有强行法性质的法律原则(强行法的定义)特征:(1)公认性:反复体现在各国缔结的双边或多边条约中,或作为国际习惯而被各国接受(2)普遍性:适用的范围是国际法律关系的所有领域(3)基础性:①是国际法体系存在的基础②是国际法其他规则的“母体”和源泉③是国际法其他规则是否合法有效的重要判断标准主要内容:国家主权原则、互不侵犯原则、互不干涉内政原则、平等互利原则、和平共处原则、和平解决国际争端原则、真诚履行国际义务的原则、民族自决原则、不谋求霸权与势力范围原则、共同发展原则国家主权原则:(1)主权的概念是指国家固有的在国内的最高决定权和在国际上的完全独立权。

中国国籍管理制度中国国籍管理制度是指国家对个人国籍的确认和管理的一套法律规定和制度体系。

国籍是一个国家赋予其公民的基本身份和法律地位,具有国籍即表明一个人享有该国家的权利和承担相应的义务。

国籍不仅是个人的身份标识,也是国家主权和国际关系的重要组成部分,因此,国籍管理制度在各国的法律体系中具有非常重要的地位。

中国的国籍管理制度是由国家法律来规范的,主要包括《中华人民共和国国籍法》及其相关法规。

国籍法是关于中国国籍的最高法律,规定了具有中国国籍的条件、获得和丧失国籍的程序、国籍的保护等方面的规定,是中国国籍管理的核心法律。

中国国籍的取得主要有三种途径:出生取得、加入取得和恢复取得。

按照《中华人民共和国国籍法》的规定,中国国籍可以通过出生在中国领土上或者有一方是中国国籍的父母出生的儿童自动取得;也可以通过加入中国国籍的方式取得,包括与中国公民结婚、入籍审批等。

另外,一些失去中国国籍的人可以通过恢复中国国籍的程序重新取得国籍。

国籍的丧失也是一个重要的问题。

根据《中华人民共和国国籍法》的规定,中国公民主动或被动丧失国籍的情形有多种,如自愿取得外国国籍、加入外国军队、不遵守中国法律等。

这些情况下,中国公民将会丧失中国国籍。

在国籍的确认和管理方面,中国采取了严格的管理制度。

在出生、结婚等情况下,国籍可以通过出生证明、结婚证明等证件来确认;在申请国籍恢复、丧失国籍等情况下,需要通过相关的法律程序来确认和办理。

此外,中国还建立了相应的国籍管理机构来负责国籍的确认和管理工作。

值得一提的是,中国的国籍法还规定了对外国人在中国获取、丧失中国国籍的相关事宜。

根据中国的国籍法,外国人在中国居住、工作、结婚、投资等情况下,也可以获取中国国籍,这为更多的外国人提供了获得中国国籍的机会。

总的来看,中国国籍管理制度在立法、确认和管理三个方面都是比较完善的。

国籍法是最高法律,为国籍管理提供了有力的法律依据。

国籍的取得、丧失和确认都有明确的法律程序和政府机构提供相关的服务。

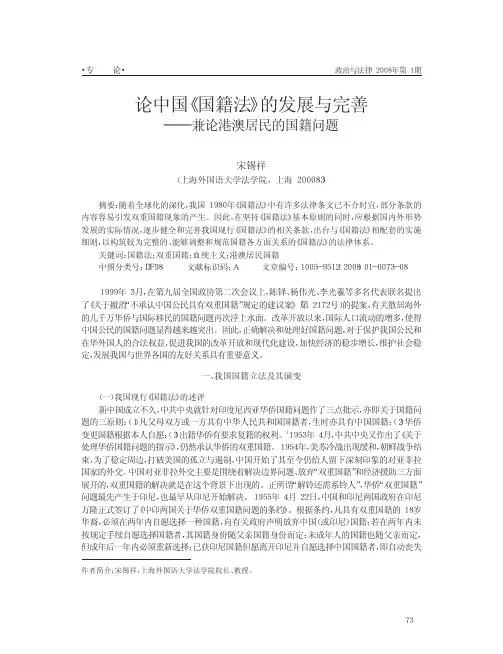

论中国《国籍法》的发展与完善——兼论港澳居民的国籍问题上海外国语大学法学院宋锡祥教授摘要:本文考察了中国国籍立法的发展与演变历程,系统阐述了中国国籍法在港澳回归后在港澳的实施的解释,探讨了与国籍法有关的香港居留权问题,针对现行《国籍法》在儿童国籍和成人国籍认定上存在的缺陷与不足,尤其是双重国籍问题,提出若干完善的立法建议和具体设想。

关键词:国籍法;双重国籍;血统主义;港澳居民国籍改革开放以来,越来越多的中国人走出国门,定居国外,临时出国的人口也逐步增多;同时,许多外国人也踏上中国的土地,定居、工作、留学或旅游;伴随而来的越来越多的海归乘中国崛起之风汹涌而来,搭上中国快速前进的列车。

国际人口流动的增多使得中国公民双重国籍问题显得越来越突出。

因此,正确解决和处理好国籍问题,对于保护我国公民和在华外国人的合法权益,促进我国的改革开放,发展我国与世界各国的友好关系具有重要意义。

一、我国国籍立法及其沿革1999年3月,在第九届全国政协第二次会议上,陈铎、杨伟光、李光羲等多名代表联名提出了《关于撤消“不承认中国公民具有双重国籍”规定的建议案》(第2172号)的提案,有关万千华侨与国际移民的国籍问题再次浮上水面,面临严峻的考验,并延续着它的风风雨雨历程。

在该挑战之前,国籍法已主要经历了四个阶段的发展,即晚清第一部国籍法的诞生、新中国成立前的临时国籍法、1980年出台的中国《国籍法》、港澳回归后全国人大常委会关于中国《国籍法》在香港、澳门实施的两个解释以及1999年与国籍法有关的“香港居留权案”的释法。

(一)晚清中国国籍立法我国历代封建王朝都对华侨问题漠然视之,谈不上系统的侨务政策,更不用说制订保护华侨权益的国籍法。

晚清政府在处理华民改籍问题上,因无律可依,遇有交涉,仅仅声称“按之大清律例,入户以籍为定,其变乱版籍者,有治罪专条”1。

揆诸实情,故律旧约,皆不合时宜。

鸦片战争后,随着洋务运动的开展,洋务派的外交知识日益增多,逐渐接受了国际法的外交准则。

・专论・政治与法律2008年第1期作者简介:宋锡祥,上海外国语大学法学院院长、教授。

论中国《国籍法》的发展与完善———兼论港澳居民的国籍问题宋锡祥(上海外国语大学法学院,上海200083)摘要:随着全球化的深化,我国1980年《国籍法》中有许多法律条文已不合时宜,部分条款的内容容易引发双重国籍现象的产生。

因此,在坚持《国籍法》基本原则的同时,应根据国内外形势发展的实际情况,逐步健全和完善我国现行《国籍法》的相关条款,出台与《国籍法》相配套的实施细则,以构筑较为完整的、能够调整和规范国籍各方面关系的《国籍法》的法律体系。

关键词:国籍法;双重国籍;血统主义;港澳居民国籍中图分类号:DF98文献标识码:A文章编号:1005-9512(2008)01-0073-081999年3月,在第九届全国政协第二次会议上,陈铎、杨伟光、李光羲等多名代表联名提出了《关于撤消“不承认中国公民具有双重国籍”规定的建议案》(第2172号)的提案,有关散居海外的几千万华侨与国际移民的国籍问题再次浮上水面。

改革开放以来,国际人口流动的增多,使得中国公民的国籍问题显得越来越突出。

因此,正确解决和处理好国籍问题,对于保护我国公民和在华外国人的合法权益,促进我国的改革开放和现代化建设,加快经济的稳步增长,维护社会稳定,发展我国与世界各国的友好关系具有重要意义。

一、我国国籍立法及其演变(一)我国现行《国籍法》的述评新中国成立不久,中共中央就针对印度尼西亚华侨国籍问题作了三点批示,亦即关于国籍问题的三原则:(1)凡父母双方或一方具有中华人民共和国国籍者,生时亦具有中国国籍;(2)华侨变更国籍根据本人自愿;(3)出籍华侨有要求复籍的权利。

11953年4月,中共中央又作出了《关于处理华侨国籍问题的指示》,仍然承认华侨的双重国籍。

1954年,美苏冷战出现缓和,朝鲜战争结束,为了稳定周边,打破美国的孤立与遏制,中国开始了其至今仍给人留下深刻印象的对亚非拉国家的外交。

国籍问题作者:凌珊来源:《资治文摘》2017年第03期【摘要】众所周知,国家的存在包含着定居的居民、确定的领土、政权组织和主权。

现国际社会,国家间的人员交往频繁,居住在一国境内的人不全是本国人。

可以说,任何一个国家的境内都有外国人。

因此研究国际法上的个人问题,特别是研究外国人的法律地位问题,必须研究国籍问题。

【关键词】国籍;国籍法;国籍的取得;国籍的丧失;国籍冲突一、国籍的概念由于各国对国籍的定义互不相同,学者的理解也不一样。

不同的观点主要有:1.外国学者的观点。

由公民与国家之间达成的外国学者对何为国籍,观点各异,主要有以下几种看法:法国学者韦斯认为,国籍关系是由个人与国家之间的双务契约产生的。

这种论点实际上受法国学者卢梭的影响,认为既然国家都是由公民的契约所达成的一个共同体,那么国籍也是一种契约。

国际法院认为国籍是以依附、生活和情感的真正联系的社会事实以及相互权利和义务为基础的法律纽带。

它可以说是构成下述事实的一种法律表现:直接由法律授予或者由于当局的行为的结果而授予国籍的个人,在事实上是与授予国籍的国家的居民的联系要比与其他任何国家的居民的联系更为密切的。

2.国内学者的观点。

国内学者对国籍的认识也不尽相同,主要有以下几种观点:王铁崖先生认为,国籍是指一个人属于某一个固定国家的国民或公民的法律资格,是一个人同某一特定国家的固定的法律联系,也是国家实行外交保护权利的法律依据。

李双元先生认为,国籍作为一个人具有某国公民的资格,在国际公法上,它是一个人对国家承担效忠义务的根据,同时也是国家对他实行外交保护的根据。

而在冲突法中,国籍既是适用属人法的一个重要连接点,又是国家对于它在外国的侨民当民事权益受到侵犯时,作为原告而回到祖国来进行起诉时行使管辖权的一种根据。

二、关于国籍的立法中国是以单行法规定国籍的国家,中国最早的国籍法是1909年清政府颁布的《大清国籍条例》。

1914年12月,当时的中国政府曾制定了《修正国籍法》。

中国国籍法的改革建议作者:谷营来源:《好日子(中旬)》2018年第02期摘要:国籍指在法律上个人成为某国国民或公民的资格。

不同于国际条约,国籍法属于国内立法,因本国国家利益的需要,国与国之间的国籍法存在差异,由此产生国籍冲突现象。

国籍冲突分为积极冲突和消极冲突,双重国籍属于国籍的积极冲突。

上世纪80年代,我国制定国籍法时不承认双重国籍制度。

但随着时代的发展,一概否认双重国籍弊端已现,需要做出适应社会发展变化的改变。

本文分析了我国《国籍法》一概否认双重国籍制度的弊端,并结合国内外实践,提出渐进性适用双重国籍制度的建议。

关键词:双重国籍;海外华侨;国际形势;国家利益1、双重国籍制度的释义当个人同时具有两个或两个以上国籍时,便产生双重国籍现象。

原因包括四个方面:因出生产生;因婚姻产生;因入籍产生;因认知产生。

2、我国国籍法不予承认的原因我国《国籍法》不承认双重国籍制度有特定的历史原因。

上世纪50年代,占比近5.3%的中国人居住在海外,其中近九成聚集在东南亚国家,过半数华侨具有双重国籍。

[1]以美国为首的西方国家不遗余力地压制新中国,海外华侨的双重国籍问题成为这些西方国家干扰中国外交的手段。

另外,中国的和平外交政策起初未被东南亚国家充分理解,他们认为本地区的华侨是中共派来搞革命颠覆的先行军。

[2]由此产生大规模的反华排华运动,当地华侨受到严重的人身财产迫害。

为维护本国侨胞的生命财产安全,破解西方国家制造的外交困境,中国政府果断对国籍问题作出改变:1955年4月,中国和印尼签订关于双重国籍的条约,新中国明确不承认双重国籍制度,采用单一国籍制。

随后中方分别与泰、尼、馬、蒙、菲等东南亚国家就双重国籍制度进行了沟通[3]3、现今各界对双重国籍的认识(1)国际社会全球化进程的加快导致双重国籍现象大幅涌现,很多国家不再排斥双重国籍制度,开始予以接受,移民输出国家更为明显。

世界各国对于双重国籍问题的处理也呈现出由单一国籍制转向双重国籍制的国家数量不断上升的趋势。

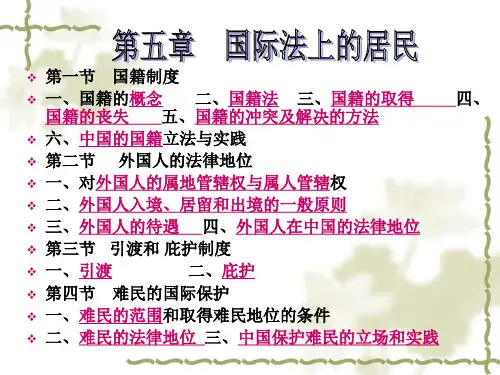

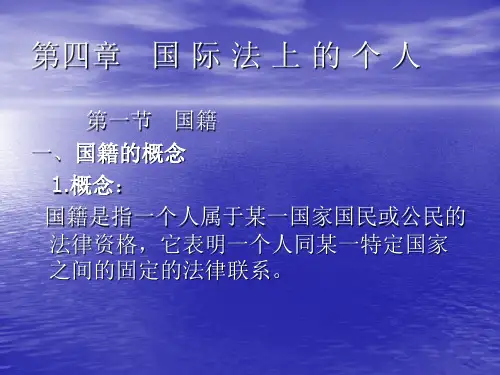

一、国籍(一)国籍的概念和意义1、国籍的概念。

即指一个人属于某一国家的国民或公民的法律资格,是一个人同某一特定国家之间的固定的法律联系,也是国家实行外交保护权利的法律依据。

2、国籍的意义a国籍是一个国家确定某人为其国民或公民的根据b国籍是确定一个人的法律地位的一个重要依据;c国籍是国家行使外交保护权的法律依据;d国籍对于国家行使管辖权具有重要意义(二)国籍的取得——《世界人权宣言》第15条:“人人有权享有国籍。

”1、国籍取得的含义:即指一个人取得某一国家的国民或公民资格。

2、国籍取得的方式(1)因出生而取得国籍①血统主义原则②出生地主义原则③血统主义和出生地主义相结合的原则。

(2)因加入而取得国籍——《世界人权宣言》第15条第2款规定:“任何人的国籍不得任意剥夺,亦不得否认其改变国籍的权利。

”①自愿申请入籍,亦称②由于法律的规定而入籍(三)国籍的丧失1、国籍丧失的含义:即指一个人由于某种原因丧失他所具有的某一国家的国籍。

2、国籍丧失的类别:(1)自愿丧失国籍①本人自愿申请退籍,经批准后丧失本国国籍;②自愿选择某一国国籍,因而也发生丧失国籍。

(2)非自愿丧失国籍:由于法定原因而非又本人自愿而丧失本国国籍(四)国籍的抵触1、国籍的积极抵触:双重国籍或多重国籍。

(1)产生的原因:由于各国国籍法的规定不同(2)解决:①通过国内立法;②通过双边条约;③通过国际公约。

2、国际的消极抵触:无国籍现象(1)产生的原因(2)解决:①通过国内立法;②签订国际公约。

(五)中华人民共和国的国籍立法和实践(1)各族人民平等地具有中国国籍;(2)不承认中国公民具有双重国籍;(3)在赋予原始国籍上采取血统主义和出生地主义相结合原则;(4)男女国籍平等原则;(5)国籍的加入、退出和恢复采取自愿申请和审批相结合的原则。

二、外国人的法律地位(一)外国人的概念指在一国境内,不具有居留国国籍而具有其他国籍或无国籍的人,包括自然人和法人。

论双重国籍与中国的国籍立法作者:姜雪琦来源:《法制博览》2016年第02期摘要:近年来,随着国际交往的日趋频繁及经济一体化进程的逐步加快,国籍逐步衍生成为一个国际性的问题。

由于各国所采取原则、立法不尽相同,致使双重国籍问题产生。

由于出生、入籍、婚姻、收养等因素,双重国籍问题应运而生,由此不仅对儿童的出生国籍认证、外籍华人户口、投资移民自愿性加入外国国籍等造成了影响,还直接引发了一系列的民事、刑事诉讼等问题。

结合新中国成立前后中国国籍立法对于双重国籍问题的规定,本文明确提出了中国承认双重国籍的必要性与可行性,旨在结合当前我国双重国籍现状,加快促进经济政治发展的国籍制度建设与改革。

关键词:双重国籍;国籍立法;规定中图分类号:D998.8文献标识码:A文章编号:2095-4379-(2016)05-0108-03作者简介:姜雪琦(1993-),女,汉族,黑龙江哈尔滨人,吉林警察学院,统招本科,研究方向:法律。

随着主权国家的出现,为妥善解决国内各项管辖事务,国籍概念应运而生,其主要指的是个人所具有的某个国家公民的身份。

但是,随着近些年来国际交往的日趋频繁,双重国籍逐步衍变成了一个全球性的问题。

本文重点就双重国籍的成因、影响进行了分析,并就中国国籍立法对双重国籍的规定进行了探讨,明确了中国承认双重国籍的必要性与可行性。

一、双重国籍问题的成因及其影响引发双重国籍问题的原因有很多,而又该问题也引发了一系列影响,具体而言,主要包括如下方面:(一)双重国籍问题的成因首先,由于出生而引发的双重国籍问题。

对于不同国家而言,应结合该国主权、利益,分别制定不同的国籍政策,因而,出生时采用不同的原则,将可能引发双重国籍问题的产生。

如日、意等国坚持属人主义原则,以父母国籍对孩子国籍进行确定,而美国等国则由出生地所属国家对孩子国籍进行判断。

如一个出生在美国的孩子,但父母均为韩国人,则依据韩国血统主义原则,无论孩子出生在哪都是韩国国籍,但美国坚持的出生地主义原则,孩子出生于美国,则同样具有美国国籍。

中国国籍立法和实践

1、1980年《中华人民共和国国籍法》

第4条父母双方或一方为中国公民,本人出生在中国,具有中国国籍。

(出生地法优先)第5条父母双方或一方为中国公民,本人出生在外国,具有中国国籍;(否定上述,为双系

不具有中国国籍。

(都是定居外国的错,另外,中国不承认双重国籍,既然已经取得外国国籍就不再用血统主义)

第6条父母无国籍或国籍不明,定居在中国,本人出生在中国,具有中国国籍。

(两个条件跟中国有关,算是跟本人很亲密了,收留你)

第3条中华人民共和国不承认中国公民具有双重国籍。

第8条申请加入中国国籍获得批准的,即取得中国国籍;被批准加入中国国籍的,不得再保留外国国籍。

第9条定居外国的中国公民,自愿加入或取得外国国籍的,即自动丧失中国国籍。

第11条申请退出中国国籍获得批准的,即丧失中国国籍。

第13条曾有过中国国籍的外国人,具有正当理由,可以申请恢复中国国籍;被批准恢复中国国籍的,不得再保留外国国籍。

第7条外国人或无国籍人,愿意遵守中国宪法和法律,并具有下列条件之一的,可以经申请批准加入中国国籍:一、中国人的近亲属;二、定居在中国的;三、有其它正当理由。

第10条中国公民具有下列条件之一的,可以申请批准退出中国国籍:一、外国人的近亲属;

二、定居在外国的;三、有其它正当理由。

第14条中国国籍的取得、丧失和恢复,除第九条规定的以外,必须办理申请手续。

未满十八周岁的人,可由其父母或其他法定代理人代位办理申请。

第15条受理国籍申请的机关,在国内为当地市、县公安局,在国外为中国外交代表机关和领事机关。

第16条加入、退出和恢复中国国籍的申请,由中华人民共和国公安部审批。

经批准的,由公安部发给证书。

2、公安部、外交部关于执行《中国人民共和国国籍法》第五条规定有关问题的通知(公境【2008】2204号):本人在外国出生时即具有外国国籍,并具有下列情形之一的,不具有中

三、父母双方为中国公民,

即使定居在中国,也应按其本国法,再者说中国采取的是血统主义原则)

外国:本国以外的国家国外:本国以外的具体或抽象的事物

《国家安全法》对境外解释:境外指华人民共和国领域外或者领域内华人民共和国政府尚未实施行政管辖地域境外并等于自国土疆界之外而包括国领域内而尚未实施行政管辖部分台湾地区从地理自界线来说国领土目前华人民共和国政府还没有对其实施管辖权即称境外现国领土香港、澳门地区也应属于境外举例根据《国家安全法》对境外解释台湾、香港、澳门均属于境外。