家蚕基因组“框架图”与“精细图”的区别

- 格式:doc

- 大小:11.00 KB

- 文档页数:1

家蚕(Bombyx mori)全基因组框架图夏庆友;柴春利;潘国庆;许金山;刘春;林英;钱吉凤;侯勇;吴正理;李关荣;潘敏慧;周泽扬;李春峰;沈以红;蓝希钳;袁联伟;李田;徐汉福;杨光伟;万永继;朱勇;余茂德;鲁成;沈卫德;吴大洋;向仲怀;于军;王俊;李瑞强;石剑萍;李恒;李光远;苏建宁;程道军;王晓玲;李国庆;张增金;吴清发;李俊;张庆鹏;韦宁;徐建哲;孙海波;董乐;代方银;刘东源;赵胜利;赵晓兰;孟庆顺;兰锋镝;黄显刚;李源哲;方林;李昌锋;李大为;李斌;孙永巧;张振鹏;杨峥;黄艳清;奚艳;亓秋辉;贺丹丹;黄海燕;张晓伟;王智强;赵萍;李文杰;曹玉竹;余迎朴;俞鸿;李金宏;叶杰华;陈欢;周雁;刘斌;王晶;查幸福;叶葭;纪海;李胜霆;倪培相;张建国;张勇;郑洪坤;毛炳宇;王文;叶辰;程廷才;李松岗;汪建;Gane Ka-Shu Wong;杨焕明【期刊名称】《蚕学通讯》【年(卷),期】2008(28)4【摘要】我们在此报告了家蚕(Bombyx mori)的基因组序列框架图,它覆盖了所有已知家蚕基因的90.9%.我们估计的基因数是18 510,超过黑腹果蝇报道的13 379个基因.我们将家蚕基因组与果蝇、蚊子、蜘蛛和蝴蝶等进行了比较分析,揭示了它们在基因组成上同时具有相似性和差异性.【总页数】16页(P1-16)【作者】夏庆友;柴春利;潘国庆;许金山;刘春;林英;钱吉凤;侯勇;吴正理;李关荣;潘敏慧;周泽扬;李春峰;沈以红;蓝希钳;袁联伟;李田;徐汉福;杨光伟;万永继;朱勇;余茂德;鲁成;沈卫德;吴大洋;向仲怀;于军;王俊;李瑞强;石剑萍;李恒;李光远;苏建宁;程道军;王晓玲;李国庆;张增金;吴清发;李俊;张庆鹏;韦宁;徐建哲;孙海波;董乐;代方银;刘东源;赵胜利;赵晓兰;孟庆顺;兰锋镝;黄显刚;李源哲;方林;李昌锋;李大为;李斌;孙永巧;张振鹏;杨峥;黄艳清;奚艳;亓秋辉;贺丹丹;黄海燕;张晓伟;王智强;赵萍;李文杰;曹玉竹;余迎朴;俞鸿;李金宏;叶杰华;陈欢;周雁;刘斌;王晶;查幸福;叶葭;纪海;李胜霆;倪培相;张建国;张勇;郑洪坤;毛炳宇;王文;叶辰;程廷才;李松岗;汪建;Gane Ka-Shu Wong;杨焕明【作者单位】西南大学,重庆北碚,400716,中国;西南大学,重庆北碚,400716,中国;西南大学,重庆北碚,400716,中国;西南大学,重庆北碚,400716,中国;西南大学,重庆北碚,400716,中国;西南大学,重庆北碚,400716,中国;西南大学,重庆北碚,400716,中国;西南大学,重庆北碚,400716,中国;西南大学,重庆北碚,400716,中国;西南大学,重庆北碚,400716,中国;西南大学,重庆北碚,400716,中国;西南大学,重庆北碚,400716,中国;西南大学,重庆北碚,400716,中国;西南大学,重庆北碚,400716,中国;西南大学,重庆北碚,400716,中国;西南大学,重庆北碚,400716,中国;西南大学,重庆北碚,400716,中国;西南大学,重庆北碚,400716,中国;西南大学,重庆北碚,400716,中国;西南大学,重庆北碚,400716,中国;西南大学,重庆北碚,400716,中国;西南大学,重庆北碚,400716,中国;西南大学,重庆北碚,400716,中国;西南大学,重庆北碚,400716,中国;西南大学,重庆北碚,400716,中国;西南大学,重庆北碚,400716,中国;西南大学,重庆北碚,400716,中国;北京中国科学院基因组研究所,北京基因组研究所,北京蛋白质组研究所,北京101300,中国;浙江大学基因组科学James,D.Watson,研究所,杭州基因组研究所,浙江省生物信息学重点实验室,杭州310007,中国;北京中国科学院基因组研究所,北京基因组研究所,北京蛋白质组研究所,北京101300,中国;浙江大学基因组科学James,D.Watson,研究所,杭州基因组研究所,浙江省生物信息学重点实验室,杭州310007,中国;北京中国科学院基因组研究所,北京基因组研究所,北京蛋白质组研究所,北京101300,中国;北京中国科学院基因组研究所,北京基因组研究所,北京蛋白质组研究所,北京101300,中国;北京中国科学院基因组研究所,北京基因组研究所,北京蛋白质组研究所,北京101300,中国;北京中国科学院基因组研究所,北京基因组研究所,北京蛋白质组研究所,北京101300,中国;西南大学,重庆北碚,400716,中国;北京中国科学院基因组研究所,北京基因组研究所,北京蛋白质组研究所,北京101300,中国;北京中国科学院基因组研究所,北京基因组研究所,北京蛋白质组研究所,北京101300,中国;北京中国科学院基因组研究所,北京基因组研究所,北京蛋白质组研究所,北京101300,中国;北京中国科学院基因组研究所,北京基因组研究所,北京蛋白质组研究所,北京101300,中国;北京中国科学院基因组研究所,北京基因组研究所,北京蛋白质组研究所,北京101300,中国;北京中国科学院基因组研究所,北京基因组研究所,北京蛋白质组研究所,北京101300,中国;北京中国科学院基因组研究所,北京基因组研究所,北京蛋白质组研究所,北京101300,中国;北京中国科学院基因组研究所,北京基因组研究所,北京蛋白质组研究所,北京101300,中国;北京中国科学院基因组研究所,北京基因组研究所,北京蛋白质组研究所,北京101300,中国;北京中国科学院基因组研究所,北京基因组研究所,北京蛋白质组研究所,北京101300,中国;西南大学,重庆北碚,400716,中国;北京中国科学院基因组研究所,北京基因组研究所,北京蛋白质组研究所,北京101300,中国;北京中国科学院基因组研究所,北京基因组研究所,北京蛋白质组研究所,北京101300,中国;北京中国科学院基因组研究所,北京基因组研究所,北京蛋白质组研究所,北京101300,中国;北京中国科学院基因组研究所,北京基因组研究所,北京蛋白质组研究所,北京101300,中国;北京中国科学院基因组研究所,北京基因组研究所,北京蛋白质组研究所,北京101300,中国;北京中国科学院基因组研究所,北京基因组研究所,北京蛋白质组研究所,北京101300,中国;北京中国科学院基因组研究所,北京基因组研究所,北京蛋白质组研究所,北京101300,中国;北京中国科学院基因组研究所,北京基因组研究所,北京蛋白质组研究所,北京101300,中国;北京中国科学院基因组研究所,北京基因组研究所,北京蛋白质组研究所,北京101300,中国;北京中国科学院基因组研究所,北京基因组研究所,北京蛋白质组研究所,北京101300,中国;西南大学,重庆北碚,400716,中国;北京中国科学院基因组研究所,北京基因组研究所,北京蛋白质组研究所,北京101300,中国;北京中国科学院基因组研究所,北京基因组研究所,北京蛋白质组研究所,北京101300,中国;北京中国科学院基因组研究所,北京基因组研究所,北京蛋白质组研究所,北京101300,中国;北京中国科学院基因组研究所,北京基因组研究所,北京蛋白质组研究所,北京101300,中国;北京中国科学院基因组研究所,北京基因组研究所,北京蛋白质组研究所,北京101300,中国;北京中国科学院基因组研究所,北京基因组研究所,北京蛋白质组研究所,北京101300,中国;北京中国科学院基因组研究所,北京基因组研究所,北京蛋白质组研究所,北京101300,中国;北京中国科学院基因组研究所,北京基因组研究所,北京蛋白质组研究所,北京101300,中国;北京中国科学院基因组研究所,北京基因组研究所,北京蛋白质组研究所,北京101300,中国;北京中国科学院基因组研究所,北京基因组研究所,北京蛋白质组研究所,北京101300,中国;西南大学,重庆北碚,400716,中国;北京中国科学院基因组研究所,北京基因组研究所,北京蛋白质组研究所,北京101300,中国;北京中国科学院基因组研究所,北京基因组研究所,北京蛋白质组研究所,北京101300,中国;北京中国科学院基因组研究所,北京基因组研究所,北京蛋白质组研究所,北京101300,中国;北京中国科学院基因组研究所,北京基因组研究所,北京蛋白质组研究所,北京101300,中国;北京中国科学院基因组研究所,北京基因组研究所,北京蛋白质组研究所,北京101300,中国;北京中国科学院基因组研究所,北京基因组研究所,北京蛋白质组研究所,北京101300,中国;北京中国科学院基因组研究所,北京基因组研究所,北京蛋白质组研究所,北京101300,中国;北京中国科学院基因组研究所,北京基因组研究所,北京蛋白质组研究所,北京101300,中国;北京中国科学院基因组研究所,北京基因组研究所,北京蛋白质组研究所,北京101300,中国;北京中国科学院基因组研究所,北京基因组研究所,北京蛋白质组研究所,北京101300,中国;西南大学,重庆北碚,400716,中国;北京中国科学院基因组研究所,北京基因组研究所,北京蛋白质组研究所,北京101300,中国;北京中国科学院基因组研究所,北京基因组研究所,北京蛋白质组研究所,北京101300,中国;北京中国科学院基因组研究所,北京基因组研究所,北京蛋白质组研究所,北京101300,中国;北京中国科学院基因组研究所,北京基因组研究所,北京蛋白质组研究所,北京101300,中国;北京中国科学院基因组研究所,北京基因组研究所,北京蛋白质组研究所,北京101300,中国;北京中国科学院基因组研究所,北京基因组研究所,北京蛋白质组研究所,北京101300,中国;北京中国科学院基因组研究所,北京基因组研究所,北京蛋白质组研究所,北京101300,中国;北京中国科学院基因组研究所,北京基因组研究所,北京蛋白质组研究所,北京101300,中国;北京中国科学院基因组研究所,北京基因组研究所,北京蛋白质组研究所,北京101300,中国;北京中国科学院基因组研究所,北京基因组研究所,北京蛋白质组研究所,北京101300,中国;西南大学,重庆北碚,400716,中国;北京中国科学院基因组研究所,北京基因组研究所,北京蛋白质组研究所,北京101300,中国;北京中国科学院基因组研究所,北京基因组研究所,北京蛋白质组研究所,北京101300,中国;北京中国科学院基因组研究所,北京基因组研究所,北京蛋白质组研究所,北京101300,中国;浙江大学基因组科学James,D.Watson,研究所,杭州基因组研究所,浙江省生物信息学重点实验室,杭州310007,中国;北京中国科学院基因组研究所,北京基因组研究所,北京蛋白质组研究所,北京101300,中国;浙江大学基因组科学James,D.Watson,研究所,杭州基因组研究所,浙江省生物信息学重点实验室,杭州310007,中国;华盛顿大学基因组中心,华盛顿大学医学院,西雅图,WA98195,USA【正文语种】中文【相关文献】1.基因组学研究领域的两个重要成就——家蚕基因组框架图和家鸡基因组多态性图谱的绘制 [J], 中国科学院北京基因组研究所2.丁烯氟虫腈对家蚕(Bombyx mori)的急性毒性与风险评价 [J], 俞瑞鲜;王彦华;吴长兴;苍涛;陈丽萍;吴声敢;赵学平3.辛基酚对家蚕(Bombyx mori L.)生长发育的影响 [J], 袁红霞;秦粉菊;顾华杰4.壬基酚对家蚕(Bombyx mori)生长发育的影响 [J], 袁红霞;裔洪根;徐世清5.中国科学家领衔绘就大白菜全基因组精细图和油菜、甘蓝全基因组框架图 [J],因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

家蚕基因组“框架图”绘制完成作者:田文生来源:《语文世界(高中版 )》2005年第01期我国已在全世界率先完成家蚕基因组“框架图”绘制工作。

这是我国科学家继完成人类基因组1%测序工作、水稻基因组“框架图”和“精细图”之后,向人类贡献的第三大基因组研究成果。

这也是迄今为止我国科学家利用霰弹法测序完成的最大的生物种基因组,共注释获得了16948个完整基因,7285个基因片断。

根据生物信息学的分析推断,家蚕约有两万个基因,其中约6000个基因为新发现。

家蚕全基因组有4亿5千万个碱基对,约为人类全基因组的七分之一,略大于水稻基因组,但科研人员仅用了5个多月的时间就完成了从cDNA文库构建到测序和组装“框架图”的所有工作,创下了基因组研究的最快纪录,并且优化了基因组测序技术,大幅度降低了研究成本,提高了“框架图”的质量和准确度。

课题组在家蚕基因组结构特征、基因的组织、进化和比较基因组学方面,也获得了一批具有重要价值的理论成果。

中国是世界蚕丝业的起源地,栽桑养蚕已有5000多年历史,“丝绸之路”曾是中华民族智慧和文明的象征之一。

目前以现代科技为核心,以基因组研究为平台,从家蚕入手,找到并构筑一条以突破蚕业技术、根治鳞翅目类农林害虫、开发生物药品为主要内容的“21世纪丝绸之路”,已成为各国蚕业科学家的共识,并为此展开了激烈的国际竞争。

中国家蚕基因组计划项目主持人、中国工程院院士向仲怀说:“我国率先向世界公布第一个家蚕基因组‘框架图’,标志着我国在家蚕基因组研究方面已居世界领先地位。

也是建立21世纪‘丝绸之路’的起点和里程碑。

”家蚕基因组“框架图”的绘制完成,对阐明家蚕生物学的遗传基础,进一步认识与蚕丝产量、质量密切相关性状的分子机制,有着重要的意义。

它将使应用现代科技手段改造传统的蚕丝产业,开发新的高技术产业成为可能。

家蚕是鳞翅目昆虫的典型代表,是农林害虫防治研究的不可替代的生物模型。

通过对家蚕生理、病理、发育、行为和遗传致死基因的研究,可找到它的致死基因,然后通过技术手段让危害农业的鳞翅目昆虫在虫卵期就自动死亡,从害虫自身入手开发根治害虫技术,从根本上消除虫害的威胁。

第六单元伴性遗传及其人类遗传病剖析A卷新题基础练1 2 3 4 5 6 7 8 9 10C A CD B D B A C D11 12 13 14 15 16 17 18 19 20C B C C C ABC ABC AB BCD AD中,只有一项是符合题目要求的。

1.家蚕(2n=56)的性别决定方式为ZW型,我国科学家率先完成了家蚕基因组精细图谱的绘制,将13000多个基因定位在家蚕染色体DNA上。

下列说法错误的是()A.家蚕位于Z和W染色体上所有基因的遗传都属于伴性遗传B.分析家蚕基因组,应测定29条染色体上DNA的碱基序列C.利用辐射的方法诱导常染色体上的基因片段转移到W染色体上,属于基因突变D.雄蚕细胞中最多可含有4条Z染色体,雌蚕次级卵母细胞中最多可含2条W染色体【答案】C【解析】A、伴性遗传指的是位于性染色体上的基因,遗传时总是与性别相关联,因此家蚕位于Z和W染色体上所有基因的遗传都属于伴性遗传,A正确;B、家蚕体细胞含28对同源染色体,若要研究家蚕的一个基因组所有染色体上DNA序列,应研究27条非同源的常染色体+ 2条性染色体(Z和W)上的全部基因,共29条染色体的DNA序列,B正确;C、利用辐射的方法诱导常染色体上的基因片段转移到W染色体上,属于染色体结构变异中的易位,C错误;D、雄蚕体细胞中一般含2条Z染色体,在有丝分裂后期,Z染色体的着丝点分裂,则可形成4条Z染色体;雌蚕卵原细胞中含Z、W两条性染色体,当进行减数第一次分裂后,形成的一个次级卵母细胞和一个极体分别含有一条性染色体(Z或W)。

若其中一个次级卵母细胞中含有W染色体,在减数第二次分裂后期,则W染色体着丝点分裂形成2条W染色体,D正确。

故答案为:C。

2.下列关于生物交配方式的叙述中,正确的是()A.分离定律发现过程中,孟德尔发现问题阶段运用杂交和自交,检验推理阶段运用测交B.正交和反交组合能判断基因在细胞核/细胞质,不能用于判断基因在常染色体/X染色体C.用自交法不能检验基因型为YyRr的黄圆豌豆两对等位基因是否遵循自由组合定律D.种群中自由交配不改变基因库中基因频率,而杂交和自交均能改变基因库中基因频率【答案】A【解析】解:分离定律发现过程中,孟德尔发现问题阶段运用杂交和自交,检验推理阶段运用测交,A正确;正交和反交组合能判断基因在细胞核/细胞质,也能用于判断基因在常染色体/X染色体,B错误;基因型为YyRr的黄圆豌豆自交得到的后代性状分离比为9:3:3:1,则说明两对等位基因遵循自由组合定律,C错误;种群中自由交配不改变基因库中基因频率,杂合子自交也不改变基因频率,D错误故答案为:A3.下图为某单基因遗传病在一个家庭中的遗传图谱。

蚕丝力学性能的研究进展邹邦兴; 肖文福; 董思材; 张友洪; 周安莲; 肖金树; 郭俊英【期刊名称】《《贵州农业科学》》【年(卷),期】2019(047)007【总页数】6页(P85-90)【关键词】家蚕; 蚕丝; 力学性能; 转基因【作者】邹邦兴; 肖文福; 董思材; 张友洪; 周安莲; 肖金树; 郭俊英【作者单位】四川省农业科学院蚕业研究所四川南充637000【正文语种】中文【中图分类】S881.2+6家蚕是鳞翅目昆虫的代表,也是主要的经济昆虫之一,同时也是用作功能基因分析的重要鳞翅目模式昆虫,在我国已有数千年的驯养历史,传统上以养蚕缫丝织绸为主要用途。

因其蚕丝具有轻盈、光滑、柔美的特点为其赢得了“纤维皇后”的美誉。

然而在蚕丝制品的开发研究中,蚕丝的机械性能严重限制了蚕丝制品的高端开发与应用,与蜘蛛丝相比,蚕丝的拉伸强度、韧性性能较差,主要表现在蚕丝易断、韧性不够等。

为了克服这一缺陷,广大学者利用转基因技术进行了蚕丝机械性能研究,笔者就目前基于基因编辑在蚕丝力学性能上的研究及进展进行概述,并对存在的问题和发展趋势进行讨论。

当前蚕桑行业每况愈下,传统的栽桑养蚕缫丝织绸模式已不能满足行业发展需求,为拓展蚕桑行业发展,国内外学者利用蚕丝的生物学特性,开发蚕丝新功能、新用途,进而促进蚕业繁荣发展。

然而蚕丝作为纺织材料在应用方面存在断裂强度低、韧性弱等力学性能方面的不足,因此严重限制了蚕丝的高端应用和开发。

随着转基因技术的发展,目前已经成功将控制蜘蛛丝的基因导入家蚕,并获得了一系列机械性能强于传统蚕丝的转基因素材。

但到目前为止,各研究机构所获得的成果仅限于试验阶段,生产上仍没有力学性能得到改良的蚕品种,蚕丝用途拓展仍处原地。

因此,总结了近10年来蚕丝改良的研究方法及进展,为在今后蚕丝改良方面的研究提供借鉴与参考。

1 基因编辑技术的发展基因组编辑(Genome Editing)技术作为生命科学技术史发展中的一项突破性技术,实现了针对基因的精准修改,包括基因的插入、缺失或替换等[1]。

家蚕的应用生命科学学院生科师范(5)班周小玲222011317011152摘要:家蚕的应用一向是吐丝结茧,蚕丝一向被人们作为优质的衣料素材使用。

近年来,国内外研究人员才开始对家蚕进行了研究及产品开发,由于生物化学和分子生物学向生命科学其它领域的广泛渗透,家蚕的研究也逐渐向分子水平方向发展。

应用方面也由原来的绢丝织物向医药、食品、生物制剂等领域进一步延伸。

本文就家蚕的新应用进行分析。

关键词:蚕丝应用模式生物生物医药蚕丝素膜一.家蚕蚕丝在生物医药方面的应用家蚕所产蚕丝作为一种蛋白质纤维具有独特的特性,它具有优良的机械性能和生物相容性、降解性等,这使它满足了作为一种生物材料的基本要求。

蚕丝作为一种生物性原料,与人体的角质和胶原同为蛋白质,结构非常相似,具有很好的生物相溶性,且透气、吸湿等物理性能良好。

蚕丝由丝素和丝胶组成,这两部分在医学上都有着广泛的应用。

(1)、缝合线用蚕丝作为手术缝线由来已久,在体内不会引起过敏或致癌。

人造血管也是以蚕丝纤维为原料直接编造而成的。

迄今已能制造各种不同类型和口径的真丝人造血管,适应各种不同的血管病变治疗。

真丝缝合线已成功用于肌腱组织中,研究发现由蚕丝制成的绳状物可产生相当于人体前十字韧带的机械强度。

植入丝素绳的人类骨髓基质干细胞和成纤维细胞在外力刺激的条件下培养,具有黏附性和增殖性,并表现出人类韧带的胶原蛋白I和胶原蛋白III以及肌腱蛋白的特征。

(2)、蚕丝素膜蚕丝素膜经钴辐照消毒可制成创面保护膜用于浅度烧伤,创伤和整形取皮区等皮肤缺损创面的治疗。

国内也有研究人员以丝素用于多孔药物载体、细胞培养基、人造皮肤等生物医学领域为目标,开发了多孔丝素膜,改善了普通丝素膜的透气、透湿性。

另外,丝素药物缓释材料可调节多孔丝素膜的孔尺寸和孔隙率,具有较大的药物控制范围。

蚕丝素蛋白膜还可作为酶的载体并制作生物传感器。

近来许多天然聚合物,如胶原蛋白、明胶和血清蛋白常常用来固定酶、细胞或微生物,但用这些材料制定的固定化载体易于使生物催化剂泄露,不得不采用少许试剂和戊二醛,聚乙烯亚胺进行交联,或用纤维素透析膜进行覆盖。

DNA测序技术的发展历史与最新在2002年4月,美国《科学》杂志,登载了一篇长达14页的论文尤其引人注目―――《水稻(籼稻)基因组的工作框架序列图》。

2004年12月,水稻基因组“精细图”全部完成 2004年12月10日,中国科学家在世界上率先完成的家蚕基因组“框架图”及基因组生物学分析成果在世界科学类权威的学术期刊――《Science》杂志上发表。

2009年12月13日,Nature杂志刊登了由深圳华大基因研究院领衔完成的大熊猫基因测序。

DNA测序技术的发展历史与最新进展主讲人:金瑞营第一代DNA测序技术成熟的DNA测序技术始于20世纪70年代中期。

●1977年am 和Gilbert报道了通过化学降解测定DNA序列的方法。

●同一时期, Sanger发明了双脱氧链终止法● 20世纪90年代初出现的荧光自动测序技术将DNA测序带入自动化测序的时代。

这些技术统称为第一代DNA测序技术。

化学降解法在该方法中,一个末端被放射性标记的DNA片段在5组互相独立的化学反应中分别被部分降解,其中每一组反应特异地针对某种碱基。

因此生成5组放射性标记的分子,每组混合物中均含有长短不一的DNA分子,其长度取决于该组反应所针对的碱基在原DNA片段上的位置。

最后,各组混合物通过聚丙烯酰胺凝胶电泳进行分离,再通过放射自显影来检测末端标记的分子。

双脱氧链终止法原理:核酸模板在DNA 聚合酶、引物、4种单脱氧核苷三磷酸 dNTP,其中的一种用放射性P32标记存在条件下复制时,在四管反应系统中分别按比例引入4种双脱氧核苷三磷酸ddNTP ,因为双脱氧核苷没有3′ -OH,所以只要双脱氧核苷掺入链的末端,该链就停止延长,若链端掺入单脱氧核苷,链就可以继续延长。

如此每管反应体系中便合成以各自的双脱氧碱基为3′端的一系列长度不等的核酸片段。

反应终止后,分4个泳道进行凝胶电泳,分离长短不一的核酸片段,长度相邻的片段相差一个碱基。

经过放射自显影后,根据片段3′端的双脱氧核苷,便可依次阅读合成片段的碱基排列顺序。

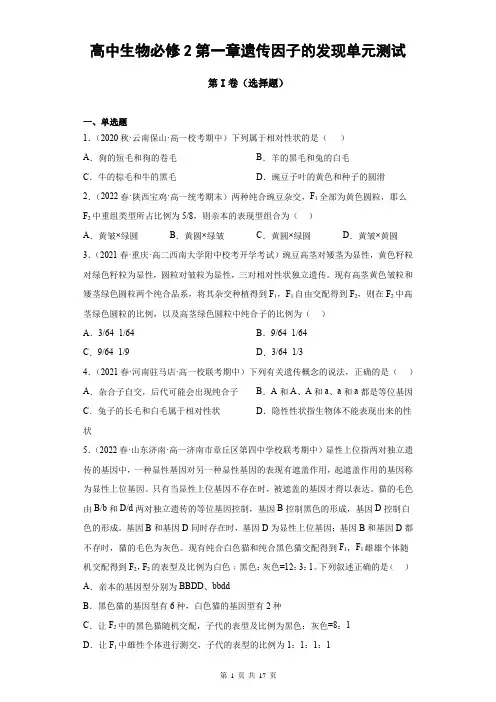

高中生物必修2第一章遗传因子的发现单元测试第I卷(选择题)一、单选题1.(2020秋·云南保山·高一校考期中)下列属于相对性状的是()A.狗的短毛和狗的卷毛B.羊的黑毛和兔的白毛C.牛的棕毛和牛的黑毛D.豌豆子叶的黄色和种子的圆滑2.(2022春·陕西宝鸡·高一统考期末)两种纯合豌豆杂交,F1全部为黄色圆粒,那么F2中重组类型所占比例为5/8,则亲本的表现型组合为()A.黄皱×绿圆B.黄圆×绿皱C.黄圆×绿圆D.黄皱×黄圆3.(2021春·重庆·高二西南大学附中校考开学考试)豌豆高茎对矮茎为显性,黄色籽粒对绿色籽粒为显性,圆粒对皱粒为显性,三对相对性状独立遗传。

现有高茎黄色皱粒和矮茎绿色圆粒两个纯合品系,将其杂交种植得到F1,F1自由交配得到F2,则在F2中高茎绿色圆粒的比例,以及高茎绿色圆粒中纯合子的比例为()A.3/641/64B.9/641/64C.9/641/9D.3/641/34.(2021春·河南驻马店·高一校联考期中)下列有关遗传概念的说法,正确的是()A.杂合子自交,后代可能会出现纯合子B.A和A、A和a、a和a都是等位基因C.兔子的长毛和白毛属于相对性状D.隐性性状指生物体不能表现出来的性状5.(2022春·山东济南·高一济南市章丘区第四中学校联考期中)显性上位指两对独立遗传的基因中,一种显性基因对另一种显性基因的表现有遮盖作用,起遮盖作用的基因称为显性上位基因。

只有当显性上位基因不存在时,被遮盖的基因才得以表达。

猫的毛色由B/b和D/d两对独立遗传的等位基因控制,基因B控制黑色的形成,基因D控制白色的形成。

基因B和基因D同时存在时,基因D为显性上位基因;基因B和基因D都不存时,猫的毛色为灰色。

现有纯合白色猫和纯合黑色猫交配得到F1,F1雌雄个体随机交配得到F2,F2的表型及比例为白色﹔黑色:灰色=12:3:1。

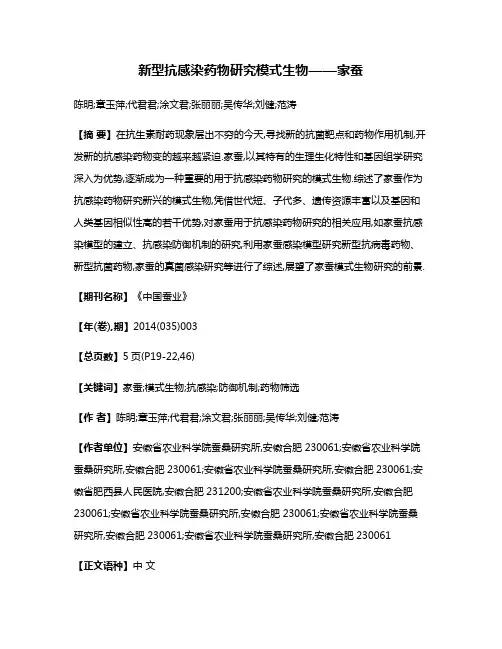

新型抗感染药物研究模式生物——家蚕陈明;章玉萍;代君君;涂文君;张丽丽;吴传华;刘健;范涛【摘要】在抗生素耐药现象层出不穷的今天,寻找新的抗菌靶点和药物作用机制,开发新的抗感染药物变的越来越紧迫.家蚕,以其特有的生理生化特性和基因组学研究深入为优势,逐渐成为一种重要的用于抗感染药物研究的模式生物.综述了家蚕作为抗感染药物研究新兴的模式生物,凭借世代短、子代多、遗传资源丰富以及基因和人类基因相似性高的若干优势,对家蚕用于抗感染药物研究的相关应用,如家蚕抗感染模型的建立、抗感染防御机制的研究,利用家蚕感染模型研究新型抗病毒药物、新型抗菌药物,家蚕的真菌感染研究等进行了综述,展望了家蚕模式生物研究的前景.【期刊名称】《中国蚕业》【年(卷),期】2014(035)003【总页数】5页(P19-22,46)【关键词】家蚕;模式生物;抗感染;防御机制;药物筛选【作者】陈明;章玉萍;代君君;涂文君;张丽丽;吴传华;刘健;范涛【作者单位】安徽省农业科学院蚕桑研究所,安徽合肥230061;安徽省农业科学院蚕桑研究所,安徽合肥230061;安徽省农业科学院蚕桑研究所,安徽合肥230061;安徽省肥西县人民医院,安徽合肥231200;安徽省农业科学院蚕桑研究所,安徽合肥230061;安徽省农业科学院蚕桑研究所,安徽合肥230061;安徽省农业科学院蚕桑研究所,安徽合肥230061;安徽省农业科学院蚕桑研究所,安徽合肥230061【正文语种】中文【中图分类】S881.2随着一线临床抗生素的广泛和大量使用,抗生素耐药问题日益严重,尤其是伴随着细菌多重耐药(Multidrug-resistant, MDR)现象的出现,开发基于新机制和新药理作用的新型抗感染药物已经变得越来越紧迫[1]。

新型抗感染药物的研发离不开药物筛选模型的发展。

药物筛选是对可能作为药物使用的物质,包括天然产物、合成化合物等,应用适当的方法和技术,检测其可能存在的药理活性并推测其可能的药理作用机制,为新药开发提供实验依据。

蚕宫春秋吐芳华作者:赵青来源:《当代党员》2016年第18期公元前139年,驼铃阵阵,马蹄声响,张骞出使西域,古丝绸之路横贯东西。

公元2003年,家蚕基因测序、框架绘图,夏庆友破釜沉舟,蚕宫绽放异彩。

无论是古人张骞,还是今人夏庆友,都有着同样的情怀:让中国丝绸走向世界。

不想丢脸2000年新年刚过,日本福冈市。

夏庆友开始整理物品,准备回国。

那时,他在日本九州大学从事博士后研究工作,担任特别研究员,参与家蚕重点项目研究,学识备受同行赞赏。

日本九州大学开出高薪挽留夏庆友。

每月45万日元,折合人民币3.5万元,比他回国到西南农业大学(现合并到西南大学)任教获得的薪资高出30倍。

尽管条件优厚,可夏庆友还是拒绝了。

在他心里,有一件事比攻读学位、比赚钱拿高薪更重要。

1999年底,时任西南农业大学校长向仲怀飞抵日本福冈。

这位中国蚕桑专业唯一的院士,是夏庆友最敬重的大学老师。

与夏庆友一见面,向仲怀就直奔主题:“我们正在筹备中国家蚕基因组计划,要不你回来,我们一起干。

”夏庆友立马答应了邀请。

陪在一旁的夏庆友的妻子赵萍,十分惊讶地看着夏庆友:“老夏是不善于作抉择的人。

这么干脆的回答,在他人生中还是第一次。

”夏庆友心里清楚,家蚕基因组计划意义非同寻常。

中国是蚕丝业的发祥地。

近百年来,世界蚕丝业中心却发生了几次变化——从中国转移至欧洲,再从欧洲转移到日本。

现代蚕丝技术形成于日本,日本占据着现代蚕丝研究的中心地位。

20世纪90年代后,基因工程备受青睐。

研究家蚕基因组,能够增加蚕吐丝量、提高吐丝品质,是各国抢占21世纪丝绸制高点的风口。

1995年,日本开始筹划这一项目。

两年后,夏庆友到日本游学,一度成为该项目组核心研究成员。

与日本相比,中国起步已经晚了五年。

“如果中国第一个蚕学重点实验室都不去开展这项计划,中国将永远失去一次历史性机遇。

”夏庆友说。

当个人责任与国家命脉相联系时,任何优厚条件都不再有诱惑力。

2000年10月,夏庆友回到了西南农业大学,开始筹备家蚕基因组计划,“不想丢老祖宗的脸,不想负了向仲怀老师的情。

家蚕遗传育种:从传统杂交到分子设计马三垣;夏庆友【摘要】Sericulture is one of the great inventions of the Chinese people and has become an important cultural feature of China. As China is the long-lasting center of silk production, genetic breeding of silkworm was highly de-veloped historically, and has formed a comprehensive system for breeding and preservation of new varieties. However, silkworm breeding reached a bottleneck recently, because most of the traditional genetic resources have been utilized and silkworm strains have become homogeneous. Meanwhile, sericulture in China meets huge challenges in the 21st century. In recent years, with the development and rapid application of molecular biology, genomics, transgene and genome editing, silkworm genetic breeding has entered a new era. In this review,we summarize the development of silkworm genetic breeding, especially the progress and perspective of transgene and genome editing in genetic engineering of silkworms. We also discuss the future development of silkworm genetic breeding.%蚕桑丝绸是我国人民的伟大发明,是中华民族的重要文化标识,我国也长期保持着世界产业中心的地位.家蚕早期遗传育种研究高度发达,形成了完善、科学的蚕种繁育和保存体系,但是也提前进入了育种技术的发展瓶颈,如传统遗传资源已被充分挖掘,品种同质化程度高等.进入21世纪以来,我国蚕桑丝绸产业面临着前所未有的巨大挑战.近年来,随着分子生物学、基因组学、转基因、基因组编辑技术的蓬勃发展及其快速应用,家蚕遗传育种迎来了良好的发展势头.本文综述了家蚕遗传育种的发展历程,尤其是转基因和基因组编辑技术在现代家蚕品种改良中的应用潜力和现状,展望和讨论了家蚕遗传育种未来研究和应用的重点.【期刊名称】《遗传》【年(卷),期】2017(039)011【总页数】8页(P1025-1032)【关键词】家蚕;遗传育种;转基因;基因组编辑【作者】马三垣;夏庆友【作者单位】西南大学,家蚕基因组生物学国家重点实验室,重庆市蚕丝纤维新材料工程技术中心,重庆 400716;西南大学,家蚕基因组生物学国家重点实验室,重庆市蚕丝纤维新材料工程技术中心,重庆 400716【正文语种】中文蚕桑丝绸产业最早起源于中国,我国也长期保持世界产业中心的地位。

新烟碱类杀虫剂吡虫啉的残留危害及降解特性分析丁绍武; 张鹏【期刊名称】《《现代农业科技》》【年(卷),期】2019(000)019【总页数】3页(P121-123)【关键词】吡虫啉; 烟碱类杀虫剂; 残留危害; 降解【作者】丁绍武; 张鹏【作者单位】山东万豪化工股份有限公司山东商河251600【正文语种】中文【中图分类】S482.3新烟碱类杀虫剂(neonicotinoid insecticides)作为一类新的化学杀虫剂,在20世纪90年代初进入市场,是继有机磷、氨基甲酸酯和拟除虫菊酯类杀虫剂之后的一类新兴农药[1]。

该类杀虫剂起源于植物源杀虫剂烟碱,但由于烟碱有高毒、杀虫活性低、成本较高等缺点而一直不被推崇。

此后,科学家通过不断研究烟碱分子独特的作用机理,并对其结构进行修饰,最终获得了目前普遍使用的新烟碱类杀虫剂。

近30年来,随着高毒农药在全球市场的逐步淡出,新烟碱类杀虫剂已经在世界范围内成为最具活性、发展最快、销售最广的新品种之一,占全球杀虫剂市场份额的26%左右[2],并且产量仍在持续上涨。

1 理化性质吡虫啉(imidcloprid),又名 1-(6-氯吡啶-3-吡啶基甲基)-N-硝基亚咪唑烷-2-基胺(图1),是德国拜耳公司和日本特殊农药公司于1984年共同开发研制的第1个新烟碱类杀虫剂,主要用于防治水稻、小麦、棉花等作物上的刺吸式口器害虫,如蚜虫、叶蝉、蓟马、白粉虱及马铃薯甲虫和麦秆蝇等。

吡虫啉分子式为C9H10ClN5O2,相对分子质量为255.67,纯品外观为白色或无色晶体,有微弱气味,熔点为143.8℃(晶体形式1)或136.4℃(晶体形式2),蒸气压0.2μPa(20℃),密度1.543 g/cm3(20℃),其在水中的溶解度较小,为0.51 g/L(20℃),易溶于二氯甲烷、异丙醇、甲苯、正己烷等有机溶剂,在25℃、pH值5~7的条件下性质较为稳定。

目前市场常见剂型有1.1%胶饵、2.5%可湿性粉剂、10%可湿性粉剂、5%乳油、20%浓可溶性粉剂等。

三、综合题(题型注释)1.玉米植株的抗锈病(T)和不抗锈病(t)的基因以及籽粒的非甜(A)和甜(a)的基因分别位于两对同源染色体上。

有人以纯合的不抗锈病非甜玉米甲为材料,用射线处理其种子获得了抗锈病非甜个体乙;用射线处理其花药并进行相关培养,获得了可育的不抗锈病甜粒个体丙。

(甲、乙、丙均为二倍体)请回答:(1)丙的基因型是____________,在获得丙的过程中运用的育种方法有____________。

(2)研究表明,乙与甲相比只有一个基因发生改变,若将乙于丙杂交,理论上,F1有______种表现型,从F1中选择抗锈病非甜个体自交,F2抗锈病甜粒个体中抗锈病基因的频率是__________。

(3)上述实验所用玉米甲为非糯性,将甲的种子用射线处理后单独隔离种植,发现有两株植株所结的籽粒表现型及比例均为非糯性∶糯性=3:1。

现要研究这两株玉米的糯性突变是发生在同一对基因上,还是分别发生在两对不同的基因上,某兴趣小组设计了如下实验:设计思路:选取两株植株的糯性籽粒种植并相互杂交,统计F1的表现型及比例。

实验结果及结论:若__________________,则这两株玉米的糯性突变发生在同一对基因上。

若__________________,则这两株玉米的糯性突变发生在两对不同的基因上。

【答案】(1)ttaa 诱变育种和单倍体育种(2)2(2分)2/3(3)若F1全为糯性(突变)(2分)若F1全为非糯性(2分)【解析】试题分析:(1)射线处理是诱变育种的措施,经过相关培养获得可育不抗锈病甜粒个体为单倍体育种。

(2)乙的基因型为TtAA,丙的基因型为ttaa,杂交后F1的表现型为不抗锈病非甜和抗锈病非甜两种性状,F1抗锈病非甜个体基因型为TtAa,F1抗锈病甜粒个体的基因型为TTaa,Ttaa,概率分别为1/3、2/3,计算可知抗锈病基因频率为2/3。

(3)若这两株玉米的糯性突变发生在同一对基因上,F1均为糯性,若这两株玉米的糯性突变发生在两对不同的基因上,F1均为非糯性。

家蚕基因组生物学国家重点实验室基本情况本实验室依托全国重点学科特种经济动物(蚕、蜂),是国际公认的蚕业科学基础研究重要中心、蚕业高新技术研发著名机构和高层次人才培养重要基地。

几年来,实验室瞄准学科前沿,有计划的推进家蚕基因组学和功能基因组学以及家蚕转基因和生物技术研究,先后取得了家蚕10万条表达序列标签(EST)、家蚕基因组框架图、家蚕基因芯片和表达谱分析、家蚕基因组精细图(国际合作完成)、40个蚕类基因组重测序及高精度遗传变异图谱等一批重大研究成果。

其中家蚕基因组框架图研究于2004年在Science发表,被誉为我国科学家做出的“里程碑式”的重大贡献(陈至立),荣获2003年度中国高校十大科技进展,2004年被《科技日报》评为建国55周年我国科学家做出的“55个世界第一”之一,2005年荣获日本蚕丝学会成立75年以来第一次颁发的“蚕丝科技进步特别奖”和2005年度重庆市自然科学一等奖,以及“建国60周年重庆十大科技事件”等重大奖励;家蚕全基因组基因芯片及基因表达谱,入选2006年度“国内十大科技新闻”;蚕类基因组重测序研究2009年再次在Science上发表,使家蚕成为昆虫基因组学研究的重要参照。

至此,中国家蚕基因组计划顺利完成了“框架图”、“精细图”和“遗传变异图”三部曲,一直占据世界领先地位,产生了巨大的国际影响。

本实验室因此为世人瞩目,达到了前所未有的高度。

温家宝总理在2008年度的两院院士大会上对家蚕基因组研究成果给予高度肯定,称是“十一五”期间我国农业科学领域取得的重大创新成果。

本实验室拥有一支以院士、长江学者、国家级有突出贡献中青年专家、国家百千万人才和省部级专家为主要阵容的学术队伍,2007年入选教育部创新团队。

实验室现有固定人员50人,其中:研究人员43人,其中教授、研究员18人, 38人具有博士学位人员,占76%;28人有国外留学或工作经历,占56%。

其中,中国工程院院士1人,“长江学者”特聘教授1人,国务院学位委员1人,“973”计划首席科学家1人,“863”和“948”首席专家4人,国家和省部级有突出贡献专家7人,国家“百千万人才”3人,教育部“新世纪优秀人才”和“跨世纪优秀人才”2人,教育部创新团队带头人1人,重庆市“两江学者”1人,重庆市“百名海外高层次人才集聚计划”1人,重庆市“巴渝学者”3人,重庆市学术技术带头人及后备人选10人。

家蚕基因组“框架图”与“精细图”的区别

佚名

【期刊名称】《中学生物教学》

【年(卷),期】2003()12

【总页数】1页(P1-1)

【关键词】生物技术;家蚕基因组;框架图;精细图

【正文语种】中文

【中图分类】Q95

【相关文献】

1.基因组学研究领域的两个重要成就——家蚕基因组框架图和家鸡基因组多态性图谱的绘制 [J], 中国科学院北京基因组研究所

2.家蚕基因组"框架图"与"精细图"的区别 [J], 无

3.2006年“家蚕基因组框架图”成果获2005年度重庆市自然科学一等奖,家蚕863、948、111项目获准立项 [J],

4.中国科学家领衔绘就大白菜全基因组精细图和油菜、甘蓝全基因组框架图 [J],

5.我国家蚕基因组的最新研究——对家蚕基因组精细图和40个蚕类基因组遗传变异图的解读 [J], 秦俭;袁联伟

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

家蚕基因组“框架图”与“精细图”的区别

有关专家介绍,家蚕基因组“框架图”的完成只是家蚕基因组研究和开发计划的第一步,而其“精细图”预计在明年完成。

家蚕基因组“框架图”与“精细图”有什么区别呢?

专业人士介绍介绍,“框架图”是相对于“完成图”或“终图”而言,但实际上,真正的“完成图”并不存在,因为它总会存在一些空隙,而“精细图”则比“框架图”更进一步,更为准确、精细。

基因组“框架图”的要点包括:测序工作量达到基因组的5倍;基因覆盖率达到90%以上,即经初步组装的“一致性”序列占整个基因组的90%以上;经初步组装的“一致性”序列中碱基的准确率达99%以上,即每一碱基出错的可能性(误差率)应低于1%。

家蚕基因组有4亿5千万碱基对,约为人类全基因组的七分之一,是果蝇基因组的3倍,略大于水稻基因组。

我国科学家绘制完成的家蚕基因组“框架图”,覆盖度一次性从水稻的4.8倍提高到6倍,大大提高了“框架图”的质量和准确度,进一步展示了我国的高通量、低成本的基因测序技术,以及高性能计算的能力和软件编写上的综合实力。