冠脉病变分型

- 格式:docx

- 大小:117.02 KB

- 文档页数:7

冠心病是一种最常见的心脏病,是指因冠状动脉狭窄、供血不足而引起的心肌机能障碍和(或)器质性病变,故又称缺血性心脏病(IHD)。

症状表现胸腔中央发生一种压榨性的疼痛,并可迁延至颈、颔、手臂、后背及胃部。

发作的其他可能症状有眩晕、气促、出汗、寒颤、恶心及昏厥。

严重患者可能因为心力衰竭而死亡。

冠心病如何分型1、心绞痛型(angina pectoris):是冠状动脉供血不足,心肌急剧的暂时缺血与缺氧所引起的以发作性胸痛或胸部不适为主要表现的临床综合征。

表现为胸骨后的压榨感,闷胀感,伴随明显的焦虑,持续3到5分钟,常发散到左侧臂部,肩部,下颌,咽喉部,背部,也可放射到右臂。

有时可累及冠状动脉粥样硬化性心脏病这些部位而不影响胸骨后区。

用力,情绪激动,受寒,饱餐等增加心肌耗氧情况下发作的称为劳力性心绞痛,休息和含化硝酸甘油缓解。

有时候心绞痛不典型,可表现为气紧,晕厥,虚弱,嗳气,尤其在老年人。

参照世界卫生组织的“缺血性心脏病的命名及诊断标准”的意见,心绞痛又可分为劳力性心绞痛和自发性心绞痛。

(1)劳累性心绞痛:1786年Heberden首先引入心绞痛这一术语,并对劳累性心绞痛作了详尽的描述。

这种心绞痛最初被称为经典心绞痛。

其特点是疼痛由体力劳累、情绪激动或其他足以增加心肌需氧量的情况所诱发,休息或舌下含化硝酸甘油后迅速缓解。

包括以下三种类型:①初发型心绞痛:过去未发生过心绞痛或心肌梗塞,初次发生劳累性心绞痛病程在1个月内。

或有过稳定型心绞痛的病人已数月未发,现再次发生时间未到一个月,也可列入本型。

与稳定型心绞痛相比,此型心绞痛患者年龄相对较轻,其临床表现差异较大。

心绞痛可在较重体力、较轻体力和休息时发作。

并且同一患者,其心绞痛可在不同劳力强度下发作,反映了心绞痛阈值幅度较大,提示动力性阻塞在其发病中的重要作用。

头一个月内有8%~14%的急性心肌梗塞的发病率,其后多数转变为稳定劳累性心绞痛,部分患者心绞痛可消失。

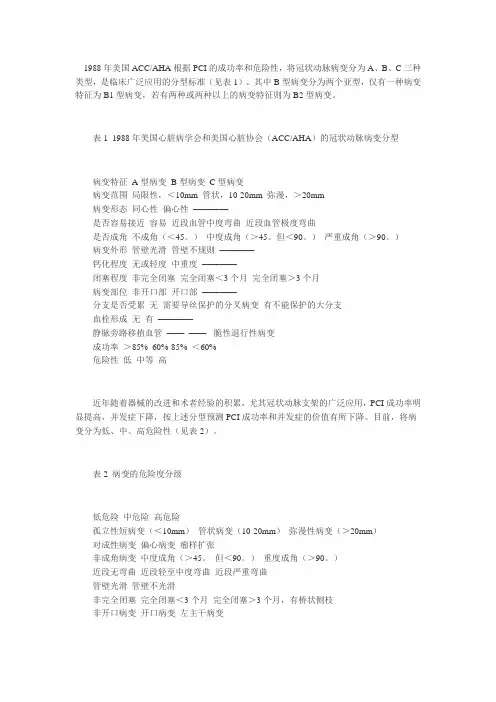

1988年美国ACC/AHA根据PCI的成功率和危险性,将冠状动脉病变分为A、B、C三种类型,是临床广泛应用的分型标准(见表1)。

其中B型病变分为两个亚型,仅有一种病变特征为B1型病变,若有两种或两种以上的病变特征则为B2型病变。

表1 1988年美国心脏病学会和美国心脏协会(ACC/AHA)的冠状动脉病变分型病变特征A型病变B型病变C型病变病变范围局限性,<10mm 管状,10-20mm 弥漫,>20mm病变形态同心性偏心性————是否容易接近容易近段血管中度弯曲近段血管极度弯曲是否成角不成角(<45。

)中度成角(>45。

但<90。

)严重成角(>90。

)病变外形管壁光滑管壁不规则————钙化程度无或轻度中重度————闭塞程度非完全闭塞完全闭塞<3个月完全闭塞>3个月病变部位非开口部开口部————分支是否受累无需要导丝保护的分叉病变有不能保护的大分支血栓形成无有————静脉旁路移植血管————- 脆性退行性病变成功率>85% 60%-85% <60%危险性低中等高近年随着器械的改进和术者经验的积累,尤其冠状动脉支架的广泛应用,PCI成功率明显提高,并发症下降,按上述分型预测PCI成功率和并发症的价值有所下降。

目前,将病变分为低、中、高危险性(见表2)。

表2 病变的危险度分级低危险中危险高危险孤立性短病变(<10mm)管状病变(10-20mm)弥漫性病变(>20mm)对成性病变偏心病变瘤样扩张非成角病变中度成角(>45。

但<90。

)重度成角(>90。

)近段无弯曲近段轻至中度弯曲近段严重弯曲管壁光滑管壁不光滑非完全闭塞完全闭塞<3个月完全闭塞>3个月,有桥状侧枝非开口病变开口病变左主干病变未累及大分支需要导丝保护的分叉病变有不能保护的大分支不存在血栓少量血栓大量血栓或静脉桥退行性病变三、心肌梗死溶栓试验血流分级即TIMI分级,原为急性心肌梗死溶栓治疗后评价冠状动脉血流速度的影像学分级,现常用于冠状动脉介入治疗前后血流状况的评价。

冠状动脉分叉病变的分类及介入治疗方法(全文)在经皮冠状动脉介入治疗(percutaneous coronary intervention,PCI)领域中, 冠状动脉分叉病变是目前具有挑战性的病变类型之一。

冠状动脉分叉部位血液形成湍流且局部剪切力高,易形成动脉粥样硬化斑块[1],冠脉分叉病变占经皮冠状动脉介人治疗总量的15%-20%[2]。

冠脉分叉病变解剖结构千变万化,且治疗过程中也会随时改变,目前尚无适用于所有分叉病变的手术方法。

尽管近年来进展非常大,其治疗策略仍存在争论。

通常分叉病变的手术治疗方式分为六类:(1)单支架技术(one-stent technique,OST);(2)支架球囊技术(stent with balloon technique,SBT);(3)支架对吻技术(kissing stent technique,KST);(4)T支架技术(T stenting technique.TST);(5)支架挤压技术(crush stenting technique,CRT);(6)Cullotte支架技术(Cullotte stenting technique,CUT)。

与简单冠状动脉病变的PCI治疗相比, 分叉病变介入治疗手术远期心血管事件发生率、术后再狭窄率及手术费用较高, 而临床预后较差、手术成功率较低[2]。

因此,冠脉分叉病变最合适的策略、最优化的技术策略不只是要达到最佳的即刻临床效果,更重要的是要获得最佳的长期预后效果:较低的再狭窄、主要不良心血管事件(major adverse cardiovascular events,MACE)的发生率等。

1.分叉病变的定义冠脉分叉病变是指冠脉主支、分支部位分别或同时存在的严重狭窄的病变,主要包括前降支一对角支病变,其次为回旋支一钝缘支病变、右冠状动脉远段病变和左主干末端分叉病变。

冠状动脉真性分叉病变(bifurcation coronary lesions,BCI)是指分叉部位2支血管均有>50%的狭窄病变,且病变累及分支(side branch,SB)血管开口。

冠脉病变的分类

冠脉病变在造影上我们常常用轻中重来区别狭窄的程度,或用局限性、弥漫性(病变长度>20mm)、串联病变来分型。

冠心病患者的预后,主要决定因素为冠脉病变累及心肌供血的范围和心功能,稳定型心绞痛患者大多数能生存很多年,但如果发生急性心肌梗死,或者是猝死,生存率就会下降,有室性心律失常,或者是传导阻滞,患者的预后比较差,合并糖尿病患者预后明显差于无糖尿病的患者。

冠心病由于病因无法根除,因此无法真正治愈,而且还可能会反复发作,进行性加重。

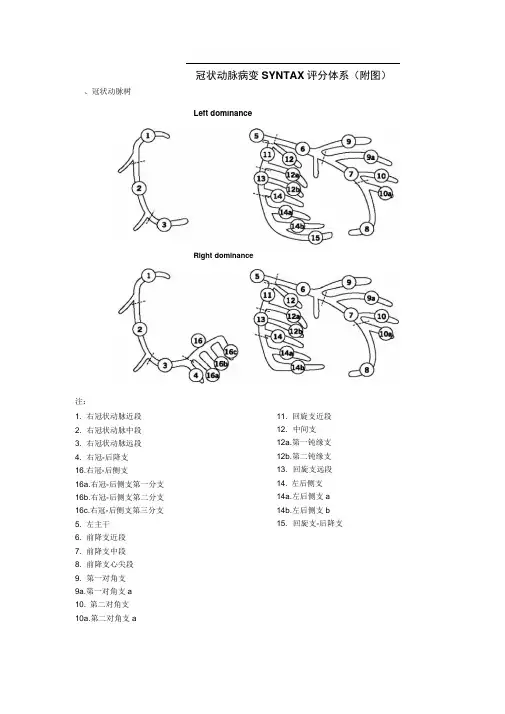

冠状动脉病变SYNTAX评分体系(附图)、冠状动脉树注:1. 右冠状动脉近段2. 右冠状动脉中段3. 右冠状动脉远段4. 右冠-后降支16.右冠-后侧支16a.右冠-后侧支第一分支16b.右冠-后侧支第二分支16c.右冠-后侧支第三分支5. 左主干6. 前降支近段7. 前降支中段8. 前降支心尖段9. 第一对角支9a.第一对角支a10. 第二对角支10a.第二对角支aLeft dominanceRight dominance11. 回旋支近段12. 中间支12a.第一钝缘支12b.第二钝缘支13. 回旋支远段14. 左后侧支14a.左后侧支a14b.左后侧支b15. 回旋支-后降支、各节段的权重因数冠脉节段右优势型冠脉左优势型冠脉1.右冠状动脉近段102.右冠状动脉中段103.右冠状动脉远段104.右冠-后降支1/16.右冠-后侧支0.5/16a.右冠-后侧支第一分支0.5/16b.右冠-后侧支第二分支0.5/16c.右冠-后侧支第三分支0.5/5.左主干566.前降支近段 3.5 3.57.前降支中段 2.5 2.58.前降支心尖段119.第一对角支119a.第一对角支a1110.第二对角支0.50.510a.第二对角支a0.50.511.回旋支近段 1.5 2.512.中间支1112a.第一钝缘支1112b.第二钝缘支1113.回旋支远段0.5 1.514.左后侧支0.5114a.左后侧支a0.5114b.左后侧支b0.5115.回旋支-后降支/ 1、病变不良特征评分血管狭窄-完全闭塞X 5-50-99% 狭窄X 2完全闭塞-大于3个月或闭塞时间不祥+ 1-钝型残端+ 1-桥侧枝+ 1-闭塞后的第一可见节段+ 1/每一不可见节段-边支-边支小于1.5mm+1三叉病变-1个病变节段+3-2个病变节段+4-3个病变节段+5-4个病变节段+6分叉病变-A、B、C型病变+1-E、D、F、G型病变+2-角度小于70°+1开口病变+ 1严重扭曲+2长度大于20mm+1严重钙化+2血栓+ 1弥漫病变/小血管病变+1/每•节段四、SYNTAX评分系统SYNTAX积分通过计算机程序计算得出。

冠状动脉粥样硬化性心脏病的诊断提示及治疗措施冠状动脉粥样硬化性心脏病,简称冠心病(CHD),有时又称冠状动脉病(CAD)或缺血性心脏病(IHD),系指由于冠状动脉粥样硬化,使血管腔狭窄或阻塞和(或)因冠状动脉功能性改变(痉挛),导致心肌缺血、缺氧而引起的心脏病。

易患因素包括血脂异常、高血压病、吸烟、糖尿病、长期紧张、缺乏锻炼及遗传因素等。

由于冠状动脉病变的部位、范围和程度的不同,本病有不同的临床特点,一般可分为六型。

1.隐匿型或无症状性心肌缺血具有心肌缺血的客观证据(心电图、左室功能、心肌血流灌注及心肌代谢异常),但缺乏胸痛或与心肌缺血有关的主观症状。

2.心绞痛系冠状动脉供血不足导致心肌急剧的、暂时的缺血与缺氧所引起的临床综合征。

3.心肌梗死症状严重,为冠状动脉阻塞、微血栓形成、心肌急性缺血性坏死所引起。

4.缺血性心肌病长期心肌缺血所导致的心肌逐渐纤维化,称为心肌纤维化或心肌硬化。

表现为心脏增大、心力衰竭和(或)心律失常。

5.猝死突发心脏停搏而死亡,多为心脏局部发生电生理紊乱、电解质失衡及严重心律失常(如室颤)所致。

6.心律失常心律失常可以是冠心病的唯一症状。

通常,人们所理解的冠心病,多指1、4型,最为常见,经有效治疗后,多可稳定。

而急性冠状动脉综合征(acutecoronarysyn-drome)是指由于冠状动脉急性痉挛性变化、血流突然减少,引起不稳定型心绞痛、急性心肌梗死或猝死。

发病前,可能没有冠心病的症状、体征、心电图改变,心脏功能检查可能完全"正常"。

一旦发生过,应按冠心病诊治。

(一)心绞痛【诊断提示】1.临床表现(1)疼痛部位:在胸骨中上段(相当两侧乳房的水平线),为内里痛,而不是表皮痛。

疼痛为一片,而不是一点。

(2)疼痛的性质:为憋闷感、压榨感、紧缩感等异常感觉,少数表现为刺痛感和割痛感。

疼痛剧烈,多伴出汗,难以忍受。

(3)发作诱因:常见的诱因为劳累,发作于劳累当时,而不是劳累过后。

冠状动脉分叉病变Lefevre分型介入治疗技巧与策略(coronary bifurcation intervention)关键词介入治疗冠状动脉分叉病变KEY WORD:intervention coronary artery bifurcation lesions冠状动脉分叉病变是冠状动脉介入治疗的一个挑战。

分叉病变日渐增多,目前可以占到介入治疗的15%。

分叉病变治疗结果不令人满意,主要是分支的闭塞或难以通过支架孔隙扩张分支血管。

主要问题是涉及的分支(直径小于2.5mm,尽量避免支架置入)是否要保护。

直径<2.0 mm的小分支血管的闭塞可导致心绞痛或小面积心肌梗死,但临床意义及后果较小;而直径>2.0 mm的分支开口有>50%的狭窄,就需要保护措施,以免分支阻塞后产生严重后果。

最近研究分叉病变的主支和分支均置入支架比仅在主支置入支架的临床事件发生率高[1]。

因此目前主张分叉病变的支架置入仅在主支置入支架,分支用球囊或切割球囊或斑块旋磨治疗。

药物涂层支架可改变分叉病变长期预后。

1分叉病变的特点分叉病变由于主支与分支分叉的角度及斑块的累及部位不同可表现为不同的类型,术者应熟悉分叉病变的各种类型,根据分支的开口或与主支的角度、斑块累及主支与分支的范围、术中斑块可能发生的移行(或称铲雪效应"snow plow effect")做出相应的处理策略,是分叉病变手术成功的关键。

根据主支与分支的角度可分为二种类型:Y型病变:当分支和主支之间的角度小于70度时,此时导丝容易进入分支,但容易出现斑块的移行。

T型病变:当分支和主支之间的角度大于70度时,此时导丝进入分支可能有困难,但斑块移行较少。

根据斑块累及主支和分支的部位分叉病变可分为以下几型(Lefevre分型):1型病变:病变涉及主支近侧和远侧及分支开口。

2型病变:累及分叉位的主支,但未累及分支开口。

3型病变:病变位于主支的分叉近侧。

冠脉病变分型标准一、冠脉狭窄程度冠脉狭窄程度是评估冠脉病变严重程度的主要指标,根据冠状动脉造影结果进行量化评估。

根据加拿大心脏协会(Canadian Cardiovascular Society,CCS)的分级标准,将冠脉狭窄程度分为四级:1. 无狭窄:冠脉管腔无狭窄,正常或小于25%狭窄。

2. 轻度狭窄:冠脉管腔狭窄小于50%。

3. 中度狭窄:冠脉管腔狭窄介于50%至75%之间。

4. 严重狭窄:冠脉管腔狭窄大于75%。

二、病变数量病变数量是指冠脉存在病变的支数,单支病变指仅有一支冠脉受累,多支病变指两支或以上冠脉受累。

三、病变部位病变部位是指冠脉病变的具体位置,常见的病变部位包括左冠状动脉主干(LAD)、右冠状动脉主干(RCA)和左前降支(LAD)。

四、血管重建情况血管重建是指为改善缺血心肌的供血而采用的各种血管重建措施,包括经皮腔内冠状动脉成形术(PTCA)、冠状动脉内支架植入术(CABG)等。

血管重建情况对评估冠脉病变严重程度及预后有重要意义。

五、心肌缺血程度心肌缺血程度是指心肌缺血的范围、程度及对心肌功能的影响程度。

心肌缺血程度的评估对于制定治疗方案及判断预后具有重要意义。

根据心电图、超声心动图等检查结果,可将心肌缺血程度分为三级:轻度、中度和重度。

六、心肌梗死病史心肌梗死是冠心病的严重并发症,也是评估冠脉病变严重程度的重要指标之一。

心肌梗死病史包括既往心肌梗死史、心肌梗死家族史等。

七、家族史家族史是指患者直系亲属中是否存在冠心病、心肌梗死等疾病。

家族史阳性者提示存在遗传因素在冠心病的发病中起重要作用,对评估患者预后有一定指导意义。

八、其他相关因素其他相关因素包括患者的年龄、性别、种族、生活习惯、合并症等。

这些因素可影响冠心病的发病风险及严重程度,对制定治疗方案及判断预后有一定指导意义。

冠状动脉粥样硬化性心脏病【概念】冠状动脉粥样硬化性心脏病,是指冠状动脉粥样硬化,使血管腔狭窄、阻塞,导致心肌缺血缺氧,甚至坏死而引起起的心脏病,它和冠状动脉功能性改变一起,统称冠状动脉性心脏病,筒称冠心病,亦称缺血性心脏病。

临床分型:隐匿型冠心病、心绞痛型心病、心肌梗死型冠心病、缺血性心肌病型冠心病、猝死型冠冠心病。

【病因】引起动脉粥样硬化的原因是多方面的,目前认为主要和下列因素有关:血脂异常、高血压、吸烟、糖尿病、肥胖、缺少活动、家族史,其他如年龄在40岁以上,男性或女性绝经后,进食许多的动物性脂肪、胆固醇、糖和钠盐,性情急躁竞争性过强,工作专心而不注意休息、强制自己为成就而奋斗的A型性格者均易患冠心病。

一、心绞痛【概念】心绞痛是一种由于冠状动脉供血不足,导致心肌急剧的、暂时的缺血与缺氧所引起的临床综合征。

【病因】最基本的病因是冠状动脉粥样硬化引起血管狭窄和(或)痉挛,当冠状动脉的供血与心肌的需血之间发生矛盾,冠状动脉血流量不能满足心肌代谢的需要,引起心肌急剧的、暂时缺血缺氧时,心肌内积聚过多的代谢产物,如乳酸、丙酮酸等酸性物质或类似激肽的多肽类物质,刺激心脏内自主神经的传入纤维末梢、传至大脑,产生痛觉。

常因体力劳动或情绪激动而诱发,也可在饱餐、寒冷、阴雨天气、吸烟酗酒时发病。

【临床表现】临床主要表现为胸痛,其特点是阵发性的前胸压榨性疼痛,主要位于胸骨后部,可放射至心前区和左肩、左譬内侧达无名指和小指或至咽、颈、背、上囊部等。

胸痛常发生于劳累或情绪激动时,疼痛出现后常逐步加重,煞后在3—5分钟内逐渐消失,一般在停止诱发症状的举动后缓解,舌下含服硝酸甘油也能在几分钟内缓解,可数天或数周发作一次,也可一日内多次发作。

临床上男性多与女性,多发生于40岁以上的男性和绝经期的女性,有高血压、高血脂和糖尿病、肥胖、吸烟史者,发病率更高。

【实验室及其它辅助检查】心电图检查:静息时,约半数患者为正常,也可出现非特异性ST段和T波异常,也可有陈旧性心肌梗死的改变。

冠状动脉介入治疗的基本知识2007-11-14PCI 近期临床成功是指达到解剖学和操作成功后患者心肌缺血的症状和/或体征缓解。

远期临床成功指上述有益作用持续超过 6 个月以上。

再狭窄是近期临床成功而远期临床不成功的主要原因。

一、经皮冠状动脉介入治疗(PCI)成功的定义经皮冠状动脉介入治疗(PCI)成功应包括三方面的内容:(1)血管造影成功:成功的PCI 使冠状动脉靶部位的管腔明显扩大,残余狭窄〈50%,同时达到心肌梗死溶栓试验血流分级(TIMI)3 级血流。

随着冠状动脉支架等技术的广泛应用,目前认为术后残余狭窄〈20%是理想的造影成功的标准。

(2)操作成功:指已达到造影成功的标准,同时住院期间无主要临床并发症(如死亡、心肌梗死、急诊冠状动脉旁路移植术)。

与操作有关的心肌梗死一般认为出现病理性Q波和心肌酶(CK CK-MB升高即可诊断,但对于不伴有Q波心肌酶升高的意义存在争议。

已有研究证实CK-MB水平较正常上限升高3-5倍的非Q波心肌梗死具有临床意义。

不伴有Q波的CK- MB水平明显升高本身意味着PCI存在并发症。

(3)临床成功:PCI近期临床成功是指达到解剖学和操作成功后患者心肌缺血的症状和/或体征缓解。

远期临床成功指上述有益作用持续超过 6 个月以上。

再狭窄是近期临床成功而远期临床不成功的主要原因。

、冠状动脉病变的形态学分类1988年美国ACC/AHA艮据PCI的成功率和危险性,将冠状动脉病变分为A、B、C三种类型,是临床广泛应用的分型标准(见表1)。

其中 B 型病变分为两个亚型,仅有一种病变特征为B1型病变,若有两种或两种以上的病变特征则为B2型病变。

表 1 1988 年美国心脏病学会和美国心脏协会(ACC/AH)A 的冠状动脉病变分型病变特征 A 型病变 B 型病变C 型病变病变范围局限性,v 10mm管状,10-20mm弥漫,>20mm病变形态同心性偏心性————是否容易接近容易近段血管中度弯曲近段血管极度弯曲是否成角不成角(V 45。

冠脉病变分型

This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

冠状动脉介入治疗的基本知识

2007-11-14

PCI近期临床成功是指达到解剖学和操作成功后患者心肌缺血的症状和/或体征缓解。

远期临床成功指上述有益作用持续超过6个月以上。

再狭窄是近期临床成功而远期临床不成功的主要原因。

一、经皮冠状动脉介入治疗(PCI)成功的定义

经皮冠状动脉介入治疗(PCI)成功应包括三方面的内容:(1)血管造影成功:成功的PCI使冠状动脉靶部位的管腔明显扩大,残余狭窄〈50%,同时达到心肌梗死溶栓试验血流分级(TIMI) 3 级血流。

随着冠状动脉支架等技术的广泛应用,目前认为术后残余狭窄〈20%是理想的造影成功的标准。

(2)操作成功:指已达到造影成功的标准,同时住院期间无主要临床并发症(如死亡、心肌梗死、急诊冠状动脉旁路移植术)。

与操作有关的心肌梗死一般认为出现病理性Q波和心肌酶(CK、CK-MB)升高即可诊断,但对于不伴有Q波心肌酶升高的意义存在争议。

已有研究证实CK-MB水平较正常上限升高3-5倍的非Q波心肌梗死具有临床意义。

不伴有Q波的CK- MB水平明显升高本身意味着PCI存在并发症。

(3)临床成功:PCI近期临床成功是指达到解剖学和操作成功后患者心肌缺血的症状和/或体征缓解。

远期临床成功指上述有益作用持续超过6个月以上。

再狭窄是近期临床成功而远期临床不成功的主要原因。

二、冠状动脉病变的形态学分类

1988年美国ACC/AHA根据PCI的成功率和危险性,将冠状动脉病变分为A、B、C三种类型,是临床广泛应用的分型标准(见表1)。

其中B型病变分为两个亚型,仅有一种病变特征为B1型病变,若有两种或两种以上的病变特征则为B2型病变。

表1 1988年美国心脏病学会和美国心脏协会(ACC/AHA)的冠状动脉病变分型

病变特征 A型病变 B型病变 C型病变

病变范围局限性,<10mm 管状,10-20mm 弥漫,>20mm

病变形态同心性偏心性————

是否容易接近容易近段血管中度弯曲近段血管极度弯曲

是否成角不成角(<45。

)中度成角(>45。

但<90。

)严重成角(>90。

)病变外形管壁光滑管壁不规则————

钙化程度无或轻度中重度————

闭塞程度非完全闭塞完全闭塞<3个月完全闭塞>3个月

病变部位非开口部开口部————

分支是否受累无需要导丝保护的分叉病变有不能保护的大分支

血栓形成无有————

静脉旁路移植血管————- 脆性退行性病变

成功率>85% 60%-85% <60%

危险性低中等高

近年随着器械的改进和术者经验的积累,尤其冠状动脉支架的广泛应用,PCI成功率明显提高,并发症下降,按上述分型预测PCI成功率和并发症的价值有所下降。

目前,将病变分为低、中、高危险性(见表2)。

表2 病变的危险度分级

低危险中危险高危险

孤立性短病变(<10mm)管状病变(10-20mm)弥漫性病变(>20mm)

对成性病变偏心病变瘤样扩张

非成角病变中度成角(>45。

但<90。

)重度成角(>90。

)

近段无弯曲近段轻至中度弯曲近段严重弯曲

管壁光滑管壁不光滑

非完全闭塞完全闭塞<3个月完全闭塞>3个月,有桥状侧枝

非开口病变开口病变左主干病变

未累及大分支需要导丝保护的分叉病变有不能保护的大分支

不存在血栓少量血栓大量血栓或静脉桥退行性病变

三、心肌梗死溶栓试验血流分级

即TIMI分级,原为急性心肌梗死溶栓治疗后评价冠状动脉血流速度的影像学分级,现常用于冠状动脉介入治疗前后血流状况的评价。

TIMI 0级:血管完全闭塞,闭塞处远端血管无前向血流充盈。

TIMI 1级:仅有少量造影剂通过闭塞部位,使远端血管隐约显影,但血管床充盈不完全。

TIMI 2级:部分再灌注或造影剂能完全充盈冠状动脉远端,但造影剂前向充盈和排空的速度均较正常冠状动脉慢。

TIMI 3级:完全再灌注,造影剂在冠状动脉内能迅速充盈和排空。

四、完全血运重建和不完全血运重建

完全血运重建的概念源自外科早期的经验,即对于>50%狭窄的所有≥2.0mm血管均进行旁路血管移植,可以减少心绞痛、改善活动能力、提高5-7年的无事件生存率。

在临床实际中,许多患者不可能进行完全血运重建。

通常认为不完全血运重建是指1.5mm以上的冠状动脉存在>50%的残余狭窄。

以下两种情况均属于不完全血运重建:(1)术者仅扩张引起患者症状的罪犯病变或罪犯血管,不扩张其它病变或血管;(2)患者的一处或几处病变根本不能扩张,或试行扩张失败。

与完全血运重建者相比,不完全血运重建的患者中年龄较大、左心功能差和合并其它疾病者多见。

血运重建可以分为"解剖"血运重建和"功能"血运重建。

通过PTCA和CABG达到相同的"功能"血运重建,长期预后相似。

对于左心功能差的患者,更强调完全解剖上的血运重建,而对于大多数左心功能好的患者则最好进行完全功能性血运重建。

原则上,对于所有的可以扩张的严重病变,只要安全,应做完全血运重建,首先扩张罪犯病变或罪犯血管,再按病变的重要性依次扩张其它病变。

有时可以分期施治,会提高介入治疗的安全性。

若患者属手术高危或存在不能扩张的病变或功能上不重要的病变,可以不治疗相对不重要的血管病变。

如果患者为多支病变,手术危险性较低,做介入治疗的费用高,应选择搭桥手术。

进行不完全血运重建时,首先应判定罪犯病变或罪犯血管,可以通过心电图和病变的解剖特点帮助确定。

病变不规则提示斑块破裂,病变处造影剂充盈缺损提示血栓存在,这些改变在不稳定性心绞痛或近期心肌梗死常见。

对于有些患者的病变难于判断罪犯病变。

术前行运动试验或同位素心肌显像、术中行血管内超声和多普勒血流测定以及压力导丝的

应用均有助于判定罪犯病变。

对于多支病变的患者是否进行不完全血运重建一定要综合考虑,如心绞痛的严重程度、有无心力衰竭、是否合并糖尿病和经济条件等。

若患者系糖尿病合并三支病变,尤其为弥漫病变时,最好选择搭桥手术。

此外,还可以通过微创外科联合介入治疗达到完全血运重建的目的,适合于前降支合并另外一支血管的局限病变,即小切口搭左内乳动脉-前降支桥,其它血管行介入治疗。

五、"支架样"结果

是指单纯球囊扩张后残余狭窄〈20%,无内膜的撕裂或夹层,冠状动脉血流正常。

应用冠状动脉多普勒血流测定冠状动脉血流储备(CFR)或使用压力导丝测定冠状动脉血流储备分数(FFR)有助于结果的判定。

正常的CFR应>。

FFR应>0.85~0.90。

有一些研究表明:球囊扩张后取得"支架样" 结果,患者的不利事件少,如再狭窄率低和再次进行介入治疗者少。

常规的PTCA患者中,仅仅接近40%的患者达到满意的结果。