人迎脉、寸口脉的脉动差异与经脉辨证的研究

- 格式:pdf

- 大小:80.76 KB

- 文档页数:4

也论人迎寸口诊法人迎寸口诊法是中医诊断方法中的一种,主要是通过观察人体的面色、舌苔、脉象等方面来判断疾病的情况。

它是中医诊断的重要组成部分,被广泛运用于临床实践中,具有较高的准确性和可靠性。

下面我们来详细介绍一下人迎寸口诊法的相关内容。

人迎、寸口,指的是脉搏的两个部位。

人迎脉指的是人中下,寸口脉指的是手腕处。

在中医诊断中,医生通常会通过触诊人迎脉和寸口脉的变化来判断疾病的情况。

根据变化的情况,医生可以判断病人是属于实证还是虚证,进而制定相应的治疗方案。

观察面色在中医诊断中,观察面色是非常重要的一步。

人的面色可以反映身体的健康状况,通过观察面色,医生可以判断病人的气血运行情况,从而判断病人属于实证还是虚证。

面色红润、气色鲜明的人,往往是体内有热,阳气过盛,属于实证;而面色苍白、气色晦暗的人,则可能是气血不足,阳气不足,属于虚证。

观察舌苔舌苔是人体的生理反应之一,也可以反映出疾病的情况。

通过观察舌苔的颜色、厚薄、湿度等情况,可以判断病人的病情。

舌苔白腻、湿润的人,往往是体内有湿热,消化功能减弱,属于湿热证;而舌苔淡白、干燥的人,则可能是气血不足,阴液亏虚,属于虚证。

观察脉象脉象也是中医诊断中非常重要的一环。

通过观察脉象的速度、强弱、有无等情况,可以判断出病人的病情。

脉象沉细数而弦的人,往往是气血不足,阳气亏虚,属于虚证;而脉象弦数而滑的人,则可能是肝郁气滞,阴寒证等。

人迎寸口诊法是一种全面细致的诊断方法,在观察人迎、寸口、面色、舌苔、脉象等方面都需要非常仔细地观察和分析。

它的特点主要包括以下几点:准确性高:由于人迎寸口诊法多方面综合分析,因此在诊断准确性上有一定的优势,可以更准确地判断出病人的病情。

灵活性强:人迎寸口诊法不局限于一种疾病,而是适用于各种疾病类型,因此具有较强的灵活性,可以更好地适应不同的病情。

适用范围广:人迎寸口诊法可以用于各种常见疾病的诊断,包括感冒、发烧、胃肠炎、慢性病等,适用范围广泛。

【诊断】人迎寸口脉诊法演变与应用探析人迎寸口脉诊法是《黄帝内经》(以下简称“内经”)中的诊脉方法之一,包含理论依据、临床指导等。

该脉法可通过寸口脉与人迎脉的脉象相互对比,指导经脉辨证及针灸临床治疗。

但由于历代医家对于人迎脉所在的诊脉位置见解不一,使得对该脉法的应用造成障碍。

故笔者着眼于古典文献,从基本理论和临床应用等方面探析人迎寸口脉诊法,以验于临床。

1诊脉位置在应用人迎寸口脉诊法前应首先对其历史源流进行梳理。

后世医家对人迎寸口脉法的诊脉位置有2种认知:一种观点认为人迎脉诊脉位置位于颈部喉结旁的动脉处,气口即寸口;另一种观点源自《脉经》,以左手关前一分为人迎脉诊脉位置,右手关前一分为寸口脉诊脉位置,由于该脉法诊脉位置的不确定,导致了历代医家对人迎脉诊脉位置各抒己见,使该脉法应用混乱。

1人迎脉诊脉于颈部《灵枢·本输》曰:“次任脉侧之动脉,足阳明也,名曰人迎”,《灵枢·寒热病》云:“人迎,足阳明也,在婴筋之前”[1]。

《内经》已经指出人迎为颈部动脉,位于足阳明胃经。

故后世医家多认为此脉法中的人迎脉位于足阳明胃经的人迎穴,而寸口脉位于双手的肺经寸口脉。

但是,人迎脉诊脉位置若位于颈旁动脉则会给临床操作带来诸多不便。

人迎脉位于颈部动脉,则左右皆有人迎脉、寸口脉。

虽然《灵枢·动输》中记载:“阴阳上下,其动一也。

”但在实际临床中,由于病情的多变复杂,很可能会出现左右人迎寸口大小相反,甚至出现左右寸口脉相差非常大的情况,这时该如何诊脉,则无法确定。

历史上认同人迎位于颈旁动脉的学者也未能对此做出较为合理的解答。

2诊脉位置位于左右手首次将人迎寸口脉法赋予新的含义的是《脉经》,王叔和于《脉经·卷第一·两手六部所主五脏六腑阴阳逆顺第七》云:“关前一分,人命之主,左为人迎,右为气口。

”[2]分析其内容可知,其中关于人迎、气口的定位应为关前一分。

后世医家孙思邈、陈无择等也认同“左人迎,右寸口”的观点,临床上很多医生以此作为依据也取得了显著疗效,说明也有其理论以及临床意义。

人迎脉口双诊法之内容与凭脉正诊治原则一、人迎脉口阴阳双诊古法脉诊的概念人迎、脉口阴阳双诊古法源于《黄帝内经·灵枢·玉机真藏篇》。

武当山祝华英道长认为通过诊察患者人迎、脉口寸关尺部脉搏之大小、强弱和正负脉搏运行情况,可以体察出患者的不平之处或独异之处,即是病灶之所在(阴阳、表里、脏腑、经络),用于指导中医中药、针灸按摩,使之达于平衡合理。

二、侯人迎脉口寸关尺,明阴阳双诊之病位。

(一)、左右脉口寸关尺侯五脏之气。

左侧寸关尺侯心肝肾;右侧寸关尺侯肺脾胃命门。

(二)、左右人迎侯六腑之气。

左侧寸关尺侯小肠、胆、膀胱;右侧寸关尺侯大肠、胃、膀胱。

三、侯人迎脉口,明“脉应四时”“平与不平”。

《黄帝内经·灵枢·终始篇》“终始者,经脉为纪。

持其脉口人迎,以知阴阳有余不足,平与不平,天道毕矣。

所谓平人者不病,不病者,脉口人迎应四时也,上下相应而俱往来也,六经之脉不结动也,本末之,寒温之,相守司也。

形肉血气必相称也,是谓平人。

少气者,脉口人迎俱少而不称尺寸也。

如是者,则阴阳俱不足,补阳则阴竭,泻阴则阳脱。

如是者可将以甘药,不可饮以至剂,如此者弗灸。

不已者因而泻之,则五脏气坏矣。

”“春弦、夏钩、秋毛、冬石”为常,脉与“时”“节”相应为常;脉与“时”“节”不符,“太过”“不足”皆为变。

《黄帝内经·素问·玉机真藏论》曰:“春脉如弦,何如而弦?”岐伯:“春脉者肝也,东方木也,万物之所以始生也,故其气来,软弱轻虚而滑,端直而长,故曰弦,反此者病。

”帝曰:“何如而反?岐伯曰:“其气来实而强,此谓太过,病在外;其气来不实而微,此谓不及,病在中。

”帝曰:“夏脉如钩,何如而钩?”岐伯曰:“夏脉者心也,南方火也,万物之所以盛长也,故其气来盛去衰,故曰钩,反此者病。

”帝曰:“何如而反?”岐伯曰:“其气来盛去亦盛,此谓太过,病在外;其气来不盛去反盛,此谓不及,病在中。

”帝曰:“秋脉如浮,何如而浮?”岐伯曰:“秋脉者肺也,西方金也,万物之所以收成也、故其气来,轻虚以浮,来急去散,故日浮,反此者病。

深度解密《黄帝内经》人迎寸口脉针法人迎寸口脉针法,是《黄帝内经》中高层次针刺方法之一,其法度严密,疗效非凡,是内经针法中解决人体大环境问题的“道”层次的针法,而非针对某病某症进行治疗的医术。

一、人迎寸口脉相针法关经文《灵枢·禁服第四十八》黄帝曰:寸口主中,人迎主外,两者相应,俱往俱来,若引绳大小齐等。

春夏人迎微大,秋冬寸口微大,如是者,名曰平人。

人迎大一倍于寸口,病在足少阳,一倍而躁,在手少阳。

人迎二倍,病在足太阳,二倍而躁,病在手太阳。

人迎三倍,病在足阳明,三倍而躁,病在手阳明。

盛则为热,虚则为寒,紧则为痛痹,代则乍甚乍间。

盛则泻之,虚则补之,紧痛则取之分肉,代则取血络,且饮药,陷下则灸之,不盛不虚,以经取之,名曰经刺。

人迎四倍者,且大且数,名曰溢阳,溢阳为外格,死不治。

必审按其本末,察其寒热,以验其脏腑之病。

寸口大于人迎一倍,病在足厥阴,一倍而躁,在手心主。

寸口二倍,病在足少阴,二倍而躁,在手少阴。

寸口三倍,病在足太阴,三倍而躁,在手太阴。

盛则胀满,寒中,食不化,虚则热中、出糜、少气、溺色变,紧则痛痹,代则乍痛乍止。

盛则泻之,虚则补之,紧则先刺而后灸之,代则取血络,而后调之,陷下则徒灸之,陷下者,脉血结于中,中有着血,血寒,故宜灸之,不盛不虚,以经取之。

寸口四倍者,名曰内关,内关者,且大且数,死不治。

必审察其本末之寒温,以验其脏腑之病。

通其营输,乃可传于大数。

大数曰:盛则徒泻之,虚则徒补之,紧则灸刺,且饮药,陷下则徒灸之,不盛不虚,以经取之。

所谓经治者,饮药,亦曰灸刺,脉急则引,脉代以弱,则欲安静,用力无劳也”。

《灵枢·终始第九》“凡刺之道,毕于终始,明知终始,五脏为纪,阴阳定矣。

阴者主脏,阳者主腑,阳受气于四末,阴受气于五脏,故泻者迎之,补者随之,知迎知随,气可令和,和气之方,必通阴阳。

五脏为阴,六腑为阳,传之后世,以血为盟。

敬之者昌,慢之者亡。

无道行私,必得夭殃。

谨奉天道,请言终始。

灵枢经第九篇终始之三人迎脉和寸口脉比较断病人迎一盛,病在足少阳,一盛而躁,病在手少阳。

人迎二盛,病在足太阳,二盛而躁,病在手太阳,人迎三盛,病在足阳明,三盛而躁,病在手阳明。

人迎四盛,且大且数,名曰溢阳,溢阳为外格。

经书讲,人迎部位的脉搏跳动的大小,是寸口脉搏动的二倍,病在足少阳胆经,如果人迎脉搏的大小,是寸口脉搏跳动的二倍的同时,病人又有躁动的表现,那病就在手少阳三焦经了。

人迎脉搏的大小是寸口脉象的三倍,病在足太阳膀胱经,如果同时病人有躁动的症状,那病位就在手太阳小肠了。

人迎脉搏的大小是寸口脉搏大小的四倍,疾病在足阳明经,如果病人再有躁动症状的,病就在手阳明大肠经了。

人迎脉搏动的大小是寸口脉搏动大小的五倍,而且脉象博动既大又快,那是六阳经的脉气旺盛至极端状态,流溢在外的表现。

病名叫溢阳,溢阳的情况下,阳气旺盛到极端,就会隔绝阴气的运行,阴气无法外达而使阴阳交合,这种情况就称为外格。

脉口一盛,病在足厥阴;厥阴一盛而躁,在手心主。

脉口二盛,病在足少阴;二盛而躁,在手少阴。

脉口三盛,病在足太阴;三盛而躁,在手太阴。

脉口四盛,且大且数者,名曰溢阴。

溢阴为内关,内关不通,死不治。

人迎与太阴脉口俱盛四倍以上,名曰关格。

关格者,与之短期。

经书讲,寸口脉搏的大小,比人迎脉搏的大小大一倍,病在足厥阴肝经,同时病人有躁动症状的,病在手心主,也就是手厥阴心包经。

寸口脉搏动大小是人迎脉搏动大小的三倍时,病在足少阴肾经,同时病人有躁动症状时病在手少阴心经。

寸口脉搏动的大小,是人迎脉搏动大小的四倍时,病在足太阴脾经,如果病人有躁动症状,病在手太阴肺经。

寸口脉象大小是人迎脉象大小的五倍时,而且又大又快,这就是溢阴。

溢阴是内部阻滞的现象,称内关。

内关不通的情况下,人就会死亡。

如果人迎脉与寸口脉象都大于平常脉象的四倍,那就说明阴阳两气都旺盛至极,从而产生了阴阳互格斗的现象,病名是关格。

病人如果有关格的脉象,那就距离死亡不远了。

流传千年却秘而不宣?亦是失传已久?人迎、寸口脉法探秘导言:在码这篇文章的时候,脑袋里一直有这么一句话:“假的传千里,真的没人理”,号称是80后注明作家韩寒的格言,不知读完此文,各位是不是也这么想。

今天本想接着讲讲上次那篇黄帝内经剩余四分之三的答案的,没看过此文的朋友请看如下链接:经典“黄帝内经”并不完整,只透露了最多四分之一的人体机密但是这个答案确实比较烧脑,估计也会编辑的比较痛苦,最近事情也比较多,一直拖着没下笔,而且也有不少朋友留言,其实是知道答案的,这里就先公布一下,答案在一本书里:祝华英道长的《黄帝内经十二经脉揭秘与应用》;此书讲述的是祝道长在进入道家内丹、胎息功态时内观到人体经络运行的奥秘,并根据祝道长行医几十年经验,结合内经所着的一本经验之书,其中道理笔者深以为然,并在孜孜不倦的研究实践中。

非常建议各位都花点时间来读一读此书,笔者非常可惜此书在中医界似乎并没有引起轰动,这大概也足以说明本文开头的部分了吧,笔者能力有限,以后也会把自己的实践和领悟,逐渐融汇在今后的文章中,与大家分享。

也就是在这本书中,对人迎、寸口的古脉法做了了解,其实此脉法在内经中早有描述,配合灵枢的大篇幅针刺讲解,实在应该是针刺之前的必备程序。

以下是人迎脉位置:以下是常见的寸口脉位置:笔者以前介绍过如何切脉的,其实就是切的寸口脉,有兴趣的朋友可以阅读此文,或关注微信公众号“仰望岐黄”在关键索引里查阅此文:全文 - 10分钟教会你把脉 - 贫号是如何自学脉诊的笔者不禁惊诧,为何如此简单明了之古脉法没有流传下来,别说人迎脉了,现在很多面诊的中医甚至连寸口脉都不把了,同样的病症有不同的病机,这是必须要依靠比如舌诊、脉诊来辅佐诊断的,笔者甚至认为,上工可以仅凭脉法、刺法,就可初步调定阴阳平衡,小病自去也。

废话少说,下面来介绍下人迎、寸口脉法。

该诊法最早出自《灵枢·终始》:“持其脉口(即寸口脉)人迎(即人迎脉),以知阴阳有余不足,平与不平。

深度解密《黄帝内经》人迎寸口脉针法(二)深度解密《黄帝内经》人迎寸口脉针法(二)好大点事2016-01-31 11:05 来自QQ空间日志根据2016年1月29日晚8:00时在成哥内经针法交流群中的讲座整理而成。

各位老师、各位朋友:晚上好!讲课之前几点申明:一、本群为内经针法交流群,以学习分享和交流为宗旨,禁止相互攻击!二、本群为技术交流群,群友应真诚友善,务必修改群名片为实名,格式如:达州-施传成,还没有修改群名片者请立即修改,否则将被清除。

三、本次讲座毫无保留系统完整地公开分享本人多年来对《黄帝内经》人迎寸口脉针法的实践研究成果,有缘者自会珍惜有加。

本群已满,外面还有很多朋友焦急等待加不进来,请加群动机不纯者(如:持门户之见拒绝他人意见,自以为是目中无人,得了宝贝还出言不逊口吐唾沫及窃取成果拒为己有出售或培训赚钱等)请自行退群,把机会让给那些真正想学习交流的朋友。

上周五给大家分享了《黄帝内经》人迎寸口脉针法的部分内容,今晚讲课之前先和大家一起回顾一下,以加深朋友们的理解,同时也更好的衔接下面的内容。

因每个问题都要给大家详细讲解,争取让所有听课的朋友都能很好地实战应用人迎寸口脉针法,占用的时间比较长,可能今晚讲不完,但时间服从效果,讲不完的话,下周五继续。

成哥版人迎寸口脉针法的起源:复原《黄帝内经》人迎寸口脉针法历经艰辛,来之不易,有缘得到者应珍惜!如何理解和处理人迎寸口脉针法与其他疗法的关系:人迎寸口脉针法调和阴阳稳定人体内环境,可为其他治疗打下良好基础,可与其他任何治疗方法相兼容,结合应用将事半功倍。

人迎寸口脉针法的适应症:凡人迎、寸口脉不平者均为人迎寸口脉针法的适应症。

人迎寸口脉针法的禁忌症:人迎、寸口脉摸不到或超过正常强度者,禁止使用人迎寸口脉针法。

如何应用人迎寸口脉定病变及补泻经脉:人迎一盛,足少阳实证,泻足少阳补足厥阴;人迎二盛,足太阳实证,泻足太阳补足少阴;人迎三盛,足阳明实证,泻足阳明补足太阴。

《内经》人迎寸口脉法演变理论探讨的开题报告

题目:《内经》人迎寸口脉法演变理论探讨

研究背景:

《内经》是中医学研究的重要经典之一,其中包含了中医学的理论

和实践知识,对于中医发展有着重要的作用。

其中,脉诊是传统中医学

中的重要诊断方法,而《内经》中的人迎寸口脉法就是其中的经典之一。

随着时代的变迁,人们对该脉法在临床实践中的有效性和适用性产生了

争议,需要对其进行深入的探讨和研究。

研究目的:

本研究旨在探讨《内经》中的人迎寸口脉法的演变历程和实践应用,从而为临床中该脉法的准确诊断和治疗提供理论支持和参考。

研究内容和方法:

本研究将以文献调研和实际案例分析的方式,研究《内经》中的人

迎寸口脉法的演变历程和实践应用。

具体内容包括:1.人迎寸口脉法的概念及其理论基础;2.人迎寸口脉法在古代与现代的实践应用;3.案例分析及疗效评估。

预期成果:

本研究预期能够深入探讨《内经》中的人迎寸口脉法的演变历程和

实践应用,从中提取适用于临床实践的有效理论和方法,为中医治疗提

供可靠的理论支持和实践指导。

同时,该研究也能够为中医学术的进一

步发展和推广提供有益探索和参考。

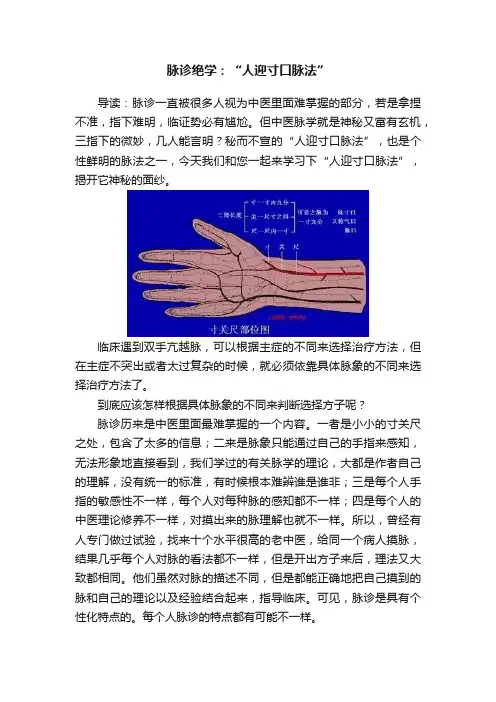

脉诊绝学:“人迎寸口脉法”导读:脉诊一直被很多人视为中医里面难掌握的部分,若是拿捏不准,指下难明,临证势必有尴尬。

但中医脉学就是神秘又富有玄机,三指下的微妙,几人能言明?秘而不宣的“人迎寸口脉法”,也是个性鲜明的脉法之一,今天我们和您一起来学习下“人迎寸口脉法”,揭开它神秘的面纱。

临床遇到双手亢越脉,可以根据主症的不同来选择治疗方法,但在主症不突出或者太过复杂的时候,就必须依靠具体脉象的不同来选择治疗方法了。

到底应该怎样根据具体脉象的不同来判断选择方子呢?脉诊历来是中医里面最难掌握的一个内容。

一者是小小的寸关尺之处,包含了太多的信息;二来是脉象只能通过自己的手指来感知,无法形象地直接看到,我们学过的有关脉学的理论,大都是作者自己的理解,没有统一的标准,有时候根本难辨谁是谁非;三是每个人手指的敏感性不一样,每个人对每种脉的感知都不一样;四是每个人的中医理论修养不一样,对摸出来的脉理解也就不一样。

所以,曾经有人专门做过试验,找来十个水平很高的老中医,给同一个病人摸脉,结果几乎每个人对脉的看法都不一样,但是开出方子来后,理法又大致都相同。

他们虽然对脉的描述不同,但是都能正确地把自己摸到的脉和自己的理论以及经验结合起来,指导临床。

可见,脉诊是具有个性化特点的。

每个人脉诊的特点都有可能不一样。

简单易学的人迎寸口脉法怎样才能使得脉诊简单化和普遍化,以便大家更好地学习和掌握呢?其理论来源于《黄帝内经·灵枢·终始》:“持其脉口人迎,以知阴阳有余不足,平与不平,天道毕矣。

所谓平人者不病,不病者,脉口人迎应四时也。

上下相应,而俱往来也。

六经之脉,不结动也。

本末之,寒温之,相守司也。

形肉气血,必相称也。

是谓平人……人迎一盛,病在足少阳,一盛而躁,病在手少阳。

人迎二盛,病在足太阳,二盛而躁,病在手太阳。

人迎三盛,病在足阳明,三盛而躁,病在手阳明。

人迎四盛,且大且数,名曰溢阳,溢阳为格。

脉口一盛,病在足厥阴,一盛而躁,在手厥阴。

人迎与寸口对比诊法《内经》经文①《素问·六节藏象论》:“故人迎一盛病在少阳,二盛病在太阳,三盛病在阳明,四盛已上为格阳。

寸口一盛病在厥阴,二盛病在少阴,三盛病在太阴,四盛已上为关阴。

人迎与寸口俱盛四倍已上为关格;关格之脉羸,不能极于天地之精气,则死矣。

”②《素问·脉要精微论》:“阴阳不相应,病名曰关格。

”③《灵枢·终始篇第九》:“人迎一盛,病在足少阳;一盛而躁,病在手少阳。

人迎二盛,病在足太阳;二盛而躁,病在手太阳。

人迎三盛,病在足阳明;三盛而躁,病在手阳明。

人迎四盛,且大且数,名曰溢阳,溢阳为外格。

脉口一盛,病在足厥阴;厥阴一盛而躁,在手心主。

脉口二盛,病在足少阴;二盛而躁,在手少阴。

脉口三盛,病在足太阴;三盛而躁,在手太阴;脉口四盛,且大且数者,名曰溢阴,溢阴为内关,内关不通死不治。

人迎与太阴脉口俱盛四倍以上,命曰关格,关格者与之短期。

”⑷《灵枢·经脉篇第十》:“肺手太阴之脉……盛者寸口大三倍于人迎,虚者则寸口反小于人迎也。

”、“大肠手阳明之脉……盛者人迎大三倍于寸口,虚者人迎反小于寸口也。

”、“胃足阳明之脉……盛者人迎大三倍于寸口,虚者人迎反小于寸口也。

”、“脾足太阴之脉……盛者寸口大三倍于人迎,虚者则寸口反小于人迎也。

”、“手少阴之脉……盛者寸口大再倍于人迎,虚者寸口反小于人迎也。

”、“小肠手太阳之脉……盛者人迎大再倍于寸口,虚者人迎反小于寸口也。

”、“膀胱足太阳之脉……盛者人迎大再倍于寸口,虚者人迎反小于寸口也。

”、“肾足少阴之脉……盛者寸口大再倍于人迎,虚者寸口反小于人迎也。

”、“心主手厥阴心包络之脉……盛者寸口大一倍于人迎,虚者寸口反小于人迎也。

”、“三焦手少阳之脉……盛者人迎大一倍于寸口,虚者人迎反小于寸口也。

”、“胆足少阳之脉……盛者人迎大一倍于寸口,虚者人迎反小于寸口也。

”、“肝足厥阴之脉……盛者寸口大一倍于人迎,虚者寸口反小于人迎也。

中医《禁服》人迎寸口脉法(一)如前所述,《禁服》文字古朴,成篇较早,是考察人迎气口脉法应该首先着眼的一篇,其明确提出“人迎大一倍于寸口”。

关于人迎脉的位置,《内经》十分明确:“颈侧之动脉人迎,人迎,足阳明也,在婴筋之前”(《灵枢经・寒热》)“一次任脉例之动脉,足阳明也,名曰人迎”(《灵枢经・本输》);“上走空窍,循眼系,入络脑,出顑,下客主人,循牙车,合阳明,并下人迎……"(《灵枢经・动输》),也就是说《内经》中对于人迎脉的认识较为一致,都是指阳明胃经颈部人迎穴脉动处。

然而对于脉口或寸口,在《内经》之前,古人认为体表所能摸到的动脉搏动都是脉口,或称之为气口、寸口。

因为中医的地域性,《内经》对于脉动处的称谓或者所指多有出入。

古人认为经脉气血所发之处即为该条经脉的气口,《灵枢经・五阅五使》概括为“脉出于气口,色见于明堂”。

因此经脉的脉诊部位又称为气口。

气口是一段脉诊部位,自然有其大致的长度。

这个长度《素问·经脉别论》认为“权衡以平,气口成寸”;《难经》则认为“尺寸终始,一寸九分”,故又称其为寸口。

据笔者考察,四大经典中的脉诊处长短差不多都在一寸左右,因此可以推断,古人之所以称脉诊处为寸口,应该是据它的长度而命名的。

事实上,脉口、气口、寸口称谓的混乱,也肇端于《内经》时代,例如:“其脉口滑以沉者病日进,在内。

其人迎脉滑盛以浮者其病日进,在外。

脉之浮沉及人迎与寸口气小大等者病难已。

”(《灵枢经・五色》)可以看出,脉口在这篇文献中又称作寸口。

《禁服》篇在表达与《五色》“脉口主中”相同的思想时写作“寸口主中,人迎主外”,同样的内容在《四时气》却写作“气口候阴,人迎候阳”,而在《终始》篇中又表达为“脉口主中”。

这种同是对脉诊处的不同称谓在《内经》中屡见不鲜。

这说明古人对于气口脉口、寸口的称谓,在一段时间内确实出现了较为混乱的情况。

王正龙,脉学通俗讲话,全文,人迎是底下、气口是上边,人迎是尺、气口是寸。

关脉是中间不空前,但绝后维也纳金色大厅每年的乐曲表演不都是斯特劳斯、贝多芬等人的作品吗?因为他的水平就到那个地步了,后来的人没有一个人超过这个水平的。

所以说,我不空前,但是我绝后。

咱们听唱歌,这第一个人先唱完了以后,到后来的人,谁都是模仿前边的。

但是,再唱的都不是这个味道了。

说的这个意思就是给大家的心中先留一个固定的概念。

现在开始讲脉学,脉学就是讲人迎、寸口,“细把人迎寸口分”:人迎:真阳元气为里、为根左沉尺里。

寸口:真阴脏腑为表、为叶右浮寸表。

令左属右什么上下前后,就那么去“辨”吧!平时大家学的哲学,就是只能在侃大山的时候用一下。

辩论的时候,辨不过人家就想耍赖,心中就是我不服你,我不能输给你。

你给他说什么,他都是用:“这也不一定、事物都是相对的……”。

你就是到山里边去,人家老农夫都会这样儿讲,那个不讲原则的样子还不如老农夫呢!以前我在家中的时候,不管我说什么,不论是说的对还是错,我的父母都会用话来噎我:这也不一定、那也不一定、事物都是相对的。

后来请了个保姆刚进门第一天,也开始对我“这也不一定”了。

现在就需要你们的聪明才智来“辩证”了。

人迎就是左、或者为下。

“令左属右,其气故止”,“属”就是“倾注”的意思,这个是在古汉语中的意思。

从左边往右边倾注,从左边真阳里边发出来阳气,倾注到右边的真阴脏腑里边去。

“是故圣人不治已病,治未病,不治已乱,治未乱,此之谓也。

”“未病”是什么呢?就是“左”。

左边足了,就会往右边推。

“右主推之,左持而御之,气至而去之。

”“右主推之”“右”是什么呀就是真阴而“持”就是把脏腑的邪气我都给你管住了,驾驭住,驾驭这个邪气。

一日而御十二女看这个东西,哎哟!把这个东西学了以后,一天能睡十二个女人。

你看这个秘诀多棒呀,真带劲!根本就不是你想的那么回事儿!话先说到这儿。

你一日而御十二女的话,那么你自己身体里边也就能管住自己的阳气、精气而让它不外泄,对吧?用它来保命长生!所以说:房中术中的“一日而御十二女”就是说你自己能够“御住”自己的意念和真精,房中术的意思是这个样子。

深度解析人迎寸口脉三一、适应症:凡人迎、寸口脉不平者均为人迎寸口脉针法的适应症。

二、禁忌症:人迎、寸口脉摸不到或超过正常强度者,禁止使用人迎寸口脉针法。

三、如何定病变及补泻经脉:人迎一盛,足少阳实证,泻足少阳补足厥阴;人迎二盛,足太阳实证,泻足太阳补足少阴;人迎三盛,足阳明实证,泻足阳明补足太阴。

寸口一盛,足厥阴实证,泻足厥阴补足少阳;寸口二盛,足少阴实证,泻足少阴补足太阳;寸口三盛,足太阴实证,泻足太阴补足阳明。

四、补泻**位:五输**。

五、每侧**位数:阴经一个,阳经二个。

六、补泻的先后顺序:先补后泻。

七、何时起针:脉平起针。

八、针刺的频率:人迎或寸口一盛(少阳或厥阴):每日一次;人迎或寸口二盛(太阳或少阴):二日一次;人迎或寸口三盛(阳明或太阴):一日二次。

九、单纯一经症状的简便定经法:收集临床症状→参考各经脉病变“是动病”“是主”部分→确定病变经脉→检查人迎寸口脉的大小→确定病变经脉的虚实。

十、“人迎”、“寸口”位置及诊脉技巧:位置:“人迎”即喉结旁与胸锁乳突肌之间的颈动脉博动处(平环状软骨的颈动脉搏动处为人迎脉)。

如果喉结不明显,在上边那条较深较粗的横纹婴筋前搏动处。

“寸口”即桡骨茎突尺侧的桡动脉博动处(平桡骨茎突的桡动脉搏动处为寸口脉)。

诊脉技巧:以人迎及寸口处应指力最强的脉位进行力度对比,切忌比较两处脉管大小(宽度)!鉴别几盛的技巧:一盛:能感觉到人迎与寸口博动力度有区别;三盛:人迎与寸口力度相差极大,以至于搭上强的一边后弱的一边似有似无,几乎感觉不到弱的一边;二盛:介于一盛与二盛之间。

下面开始今晚的课程。

“盛”、“倍”与三大回环设计讲解这一节,是为了加深大家对判断几盛(或几倍)的直观理解,如果你有心还会从本节中意外收获大量的宝贝!十二经脉循环分为(阴阳)表里两经之间的小循环和十二经脉流注(实为包括任脉督脉在内的十四经脉)的大循环。

小循环:肺-大肠、胃-脾、心-小肠、膀胱-肾、心包-三焦、胆-肝。

中医《禁服》人迎寸口脉法如前所述,《禁服》文字古朴,成篇较早,是考察人迎气口脉法应该首先着眼的一篇,其明确提出“人迎大一倍于寸口”。

关于人迎脉的位置,《内经》十分明确:“颈侧之动脉人迎,人迎,足阳明也,在婴筋之前”(《灵枢经・寒热》)“一次任脉例之动脉,足阳明也,名曰人迎”(《灵枢经・本输》);“上走空窍,循眼系,入络脑,出顑,下客主人,循牙车,合阳明,并下人迎……"(《灵枢经・动输》),也就是说《内经》中对于人迎脉的认识较为一致,都是指阳明胃经颈部人迎穴脉动处。

然而对于脉口或寸口,在《内经》之前,古人认为体表所能摸到的动脉搏动都是脉口,或称之为气口、寸口。

因为中医的地域性,《内经》对于脉动处的称谓或者所指多有出入。

古人认为经脉气血所发之处即为该条经脉的气口,《灵枢经・五阅五使》概括为“脉出于气口,色见于明堂”。

因此经脉的脉诊部位又称为气口。

气口是一段脉诊部位,自然有其大致的长度。

这个长度《素问·经脉别论》认为“权衡以平,气口成寸”;《难经》则认为“尺寸终始,一寸九分”,故又称其为寸口。

据笔者考察,四大经典中的脉诊处长短差不多都在一寸左右,因此可以推断,古人之所以称脉诊处为寸口,应该是据它的长度而命名的。

事实上,脉口、气口、寸口称谓的混乱,也肇端于《内经》时代,例如:“其脉口滑以沉者病日进,在内。

其人迎脉滑盛以浮者其病日进,在外。

脉之浮沉及人迎与寸口气小大等者病难已。

”(《灵枢经・五色》)可以看出,脉口在这篇文献中又称作寸口。

《禁服》篇在表达与《五色》“脉口主中”相同的思想时写作“寸口主中,人迎主外”,同样的内容在《四时气》却写作“气口候阴,人迎候阳”,而在《终始》篇中又表达为“脉口主中”。

这种同是对脉诊处的不同称谓在《内经》中屡见不鲜。

这说明古人对于气口脉口、寸口的称谓,在一段时间内确实出现了较为混乱的情况。

虽然现在所说的脉口也好、气口也好,也包括寸ロ在内,都特指手腕桡侧脉动处,但是在汉以前,脉口、气口及寸口,并非都特指手太阴寸口处。

⼈迎与⼨⼝对⽐脉法黄帝内经》之藏象学说----⼈迎与⼨⼝对⽐脉法故⼈迎⼀盛病在少阳,⼆盛病在太阳,三盛病在阳明,四盛已上为格阳。

⼨⼝⼀盛病在厥阴,⼆盛病在少阴,三盛病在太阴,四盛已上为关阴。

⼈迎与⼨⼝俱盛四倍已上为关格,关格之脉赢,不能极于天地之精⽓,则死矣。

诠释:⼈迎⼀盛:⼈迎,指结喉两旁⼀⼨五分处之动脉,属⾜阳明经。

盛,⼤也。

⼈迎⼀盛,是说⼈迎脉⼤于⼨⼝脉⼀倍。

下⽂⼆盛,三盛,四盛俱仿此。

⼜《素问集注,卷⼆》以左⼿⽓⼝为⼈迎,注云:“左为⼈迎,右为⽓⼝。

盖阳⽓从左⽽⾏于右,阴⽓从右⽽⾏于左,故以⼈迎以候三阳之⽓”。

此说本于王叔有《脉经》,然考诸《内经》⼈迎当指颈侧之动脉为是。

、少阳、太阳、阳明:三阳主六腑,六腑以胃为本,故⼈迎之脉以候三阳。

⼈迎⼀盛,病在少阳,少阳胆与三焦也。

⼆盛病在太阳,太阳膀胱⼩肠也。

三盛病在阳明,阳明胃与⼤肠也。

四盛已上为格阳:已,通以。

格阳,⼜叫溢阳,谓⽓⾎盛溢于三阳,与三阴格拒不相交通。

⼈迎四盛,且⼤且数,名⽈溢阳,溢阳为外格。

四盛以上者,以阳脉盛极,⽽阴⽆以通,故⽈格阳。

⼨⼝⼀盛:⼜称脉⼝、⽓⼝、即两⼿腕后桡动脉搏动处,属⼿太肺经。

三阴主五脏,五脏以肺为先,故⼨⼝之脉以候三阴。

⼨⼝候阴,故⼀盛⼀在厥阴,肝与⼼主也。

⼆盛在少阴,⼼与肾也。

三盛在太阴,脾与肺与。

关阴:关,隔绝之意。

关阴,指⽓⾎盛于三阴,与三阳隔绝,阴阳不相交通。

四盛已上者,以阴脉盛极⽽阳⽆以交,故⽈关阴。

”关阴也叫溢阴,《灵枢、终始》篇云:“脉⼝四盛,且⼤且数,名⽈溢于⾔表阴,溢阴为内关,内关不通,死不治”。

本节讨论了⼨⼝与⼈迎对⽐诊脉法的问题,这种诊法⽬前临床虽然不常应⽤,但对某此疾病仍有⼀定的诊断价值。

关格:《类经、脉⾊类⼆⼗⼆》所说:关格者,阴阳否绝,不相荣运,乖羸离败之候也,故⼈迎独盛者,病在三阳之腑也,⼨⼝独盛者,病在三阴之脏也。

盖太阴⾏⽓于三阴,⽽⽓⼝之脉,亦太阴也。

阳明⾏⽓于三阳,⽽⼈迎之脉,在结喉之旁也。

任应秋解析《黄帝内经》:寸口人迎脉辨小编导读脉诊是辨证施治的重要依据之一,《内经》脉法中有一种神奇的脉法——人迎寸口脉法。

人迎寸口脉法,不但可以用来诊察疾病,对于指导辨证和补泻,监测效果与预后都有很大意义,是临床上不可多得的脉诊法。

下面,让我们一起跟随名家品读经典,聆听名家通俗讲解“寸口人迎脉辨”。

1寸口人迎常脉【原文】黄帝曰:寸口主中,人迎主外,两者相应,俱往俱来,若引绳大小齐等,春夏人迎微大,秋冬寸口微大,如是者名曰平人。

【提要】寸口人迎的正常脉象。

【讲解】“人迎”主外“寸口”主中,两者虽有不同,但“两者相应,俱往俱来,若引绳大小齐等”,是说正常人的人迎、寸口脉象基本是一致的,可随四时变化,秋冬寸口微大,春夏人迎微大。

2人迎之外格脉【原文】人迎大一倍于寸口,病在足少阳,一倍而躁,在手少阳。

人迎二倍,病在足太阳,二倍而躁,病在手太阳。

人迎三倍,病在足阳明,三倍而躁,病在手阳明。

盛则为热,虚则为寒,紧则为痛痹,代则乍甚乍间。

盛则泻之,虚则补之,紧痛则取之分肉,代则取血络且饮药,陷下则灸之,不盛不虚,以经取之,名曰经刺。

人迎四倍者,且大且数,名曰溢阳,溢阳为外格,死不治。

必审按其本末,察其寒热,以验其脏腑之病。

【提要】人迎的“外格”脉象。

3寸口之内关脉【原文】寸口大于人迎一倍,病在足厥阴,一倍而躁,在手心主。

寸口二倍,病在足少阴,二倍而躁,在手少阴。

寸口三倍,病在足太阴,三倍而躁,在手太阴。

盛则胀满、寒中、食不化,虚则热中、出縻、少气、溺色变,紧则痛痹,代则乍痛乍止。

盛则泻之,虚则补之,紧则先刺而后灸之,代则取血络而后调之,陷下则徒灸之,陷下者,脉血结于中,中有著血,血寒,故宜灸之,不盛不虚,以经取之。

寸口四倍者,名曰内关,内关者,且大且数,死不治。

必审察其本末之寒温,以验其脏腑之病。

【提要】寸口的“内关”脉象。

版权声明。

2011年7月山东中医药大学学报第35卷第4期气口、脉口、寸口与人迎是中医独特的解剖概念。

根据“经脉者常不可见也,其虚实也以气口知之”[1]、“持气口、人迎以视其脉”[1]54和“持其脉口人迎,以知阴阳有余不足,平与不平”[1]25的描述,可以看出气口、人迎和脉口等具有“视其脉”的功能;而且“持其脉口,数其至也,五十动而不一代者,五藏皆受气”[1]17更表明通过观察气口、脉口和人迎等部位的脉搏搏动次数和虚实情况,可以了解人体经络和脏腑的“有余不足,平与不平”,因而气口、寸口、脉口和人迎等也是中医了解脏腑和经络的生理病理状况的窗口。

1解剖定位何谓“寸口”?寸口在《灵枢》中出现了41次,在《素问》中出现了17次。

《灵枢·邪客》曰:“经渠,寸口中也。

”可以看出寸口是一解剖部位,经渠穴位于其中;又曰:“肺手太阴之脉,起于中焦……下肘中,循臂内上骨下廉,入寸口,上鱼,循鱼际,出大指之端”和“手太阴之脉……其气滑利,伏行壅骨之下,外屈出于寸口而行,上至于肘内廉。

”同时指出了寸口在手太阴肺经的循行线上。

何谓“气口”?气口在《灵枢》中共出现10次,在《素问》中出现了4次。

有关气口定位的惟一描述在《素问·五藏别论》中,云:“气口何以独为五藏主。

岐伯曰:胃者,水谷之海,六府之大源也。

五味入口,藏于胃,以养五藏气,气口亦太阴也。

是以五藏六府之气味,皆出于胃,变见于气口。

”“气口亦太阴也”说明了气口的太阴属性。

何谓“脉口”?脉口在《灵枢》中出现了20次,在《素问》中出现了2次。

《灵枢·终始》曰:“人迎与太阴脉口俱盛四倍以上,命曰关格。

”“太阴脉口”揭示了脉口的定位或属性,而且《灵枢》对脉口的定位和《素问》对气口的定位一样,都与太阴有关。

“太阴”在《灵枢》中使用了115次,有三层含义。

第一,指示经络系统中的手、足太阴经及其附属结构,经别、经筋、标本等,如《灵枢·经脉》的“肺手太阴之脉”、“脾足太阴之脉”、“手太阴之别”、“足太阴之别”,《灵枢·经筋》的“足太阴之筋”、“手太阴之筋”,《灵枢·卫气》的“手太阴之本”、“足太阴之本”等;对于太阴经的脏腑归属,《灵枢·五音五味》指出了“足太阴,藏脾”和“手太阴,藏肺”。