番茄细菌性斑点病病原鉴定

- 格式:doc

- 大小:27.00 KB

- 文档页数:3

手把手教你识别番茄斑点病

番茄果实上病虫害很多都呈斑点状,容易混淆,但摸清发病规律,时间和特征,就能够很好的诊断。

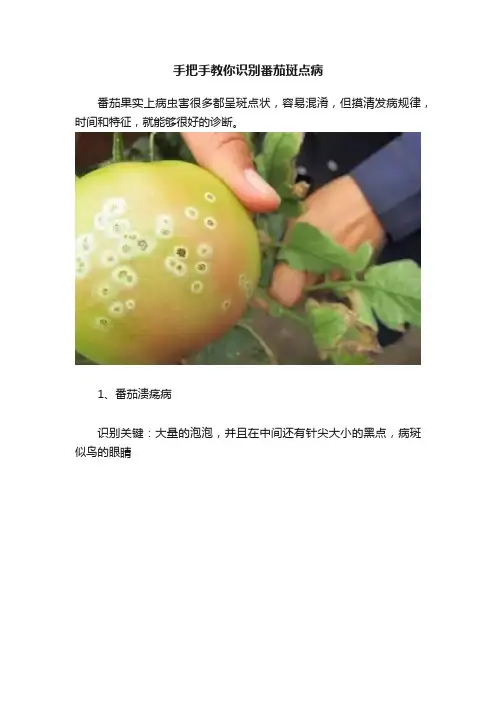

1、番茄溃疡病

识别关键:大量的泡泡,并且在中间还有针尖大小的黑点,病斑似鸟的眼睛

2、番茄细菌性斑点病

识别关键:果实上形成“油渍状”黑褐色小斑,稍大后病斑颜色变深为黑色,圆形或椭圆形。

3、番茄细菌性疮痂病

识别关键:病果表面出现水浸状褪绿斑点,逐渐扩展,初期有油浸亮光,后呈黄褐色或黑褐色木栓化、火山状粗糙枯死斑,有的相互连结成不规则形大斑块。

4、蕃茄灰霉病

识别关键:果面、花萼及果柄上出现大量灰褐色霉层,残花落到果面上,如果没有继续侵染,有时会形成边缘白色的圆形斑,与溃疡病果实病斑的区别是病斑较大,中央绿色无突起。

5、番茄早疫

识别关键:一般从果实与花萼连接部位开始发病,形成轮纹状病斑。

6、蓟马危害

识别关键:幼果、青果出现白色肿胀状,受害部位白色肿胀状凸

起,中心部位有一个褐色斑点,一个果上有多个白色肿胀斑,有的重叠在一起。

番茄细菌性斑点病的发生咋防治番茄细菌性斑点病又叫细菌性叶斑病、细菌性叶斑疹病,近年来呈加重发生趋势,一般减产10~30%,严重时可达50%以上。

1、危害特点主要危害叶、茎、花、叶柄和果实。

叶片感病,产生深褐色至黑色不规则斑点,直径2~4毫米,斑点周围有或无黄色晕圈。

叶柄和茎干症状相似,产生黑色斑点,但病斑周围无黄色晕圈。

病斑易连成斑块,严重时可使一段茎秆变黑。

花蕾受害,在萼片上形成许多黑点,连片时,使萼片干枯,不能正常开花。

幼嫩果实初期的小斑点稍隆起,果实近成熟时病斑周围往往仍保持较长时间的绿色。

病斑附近果肉略凹陷,病斑周围黑色,中间色浅并有轻微凹陷。

2、发生规律番茄细菌性斑点病的病原菌为丁香假单胞菌番茄致病变种。

病菌可在番茄植株、种子、病残体、土壤和杂草上越冬,在干燥的种子上可存活20年,可随种子远距离传播。

播种带菌种子,幼苗即可发病,幼苗发病后传入大田,并通过雨水、昆虫、农事操作传播,以致造成流行;在田间只要最初有10%的植株发病,就可传染到整个地块。

在温度25℃以下、相对湿度80%以上的条件下有利于病害发生。

3、防治方法加强检疫,防止带菌种子传入非疫区;选用抗病、耐病品种;建立无病种子田,采用无病种苗;与非茄科蔬菜实行3年以上的轮作;整枝、打杈、采收等农事操作中要注意避免病害的传播;在干旱地区采用滴灌或沟灌,尽可能避免喷灌。

种子处理用55℃温水浸种30分钟,或用0.6%醋酸溶液浸种24小时,或用5%盐酸浸种5~10小时,或用1.05%次氯酸钠浸种20~40分钟。

浸种后用清水冲洗掉药液,稍晾干后再催芽。

药剂防治可在发病初期,选用77%可杀得可湿性粉剂400~500倍液、53.8%可杀得2000干悬浮剂600倍液、20%噻菌灵(龙可菌)悬浮剂500倍液、14%络氨铜水剂300倍液或0.3%~0.5%氢氧化铜溶液进行防治,每隔10天左右喷一次,连喷3~4次。

番茄细菌性斑点病病原菌鉴定赵廷昌;孙福在;宋文生【期刊名称】《植物病理学报》【年(卷),期】2001(31)1【摘要】1998~ 1999年在吉林省、辽宁省、黑龙江省等地的大棚番茄上发现一种番茄病害 ,并从其病叶、病茎杆上分离得到了 2 3个细菌菌株。

接种番茄幼苗上 ,发病症状与自然发病症状完全一致 ,并从接种病株上重新分离到此病原细菌。

各菌株致病力无明显的差异。

经革兰氏染色反应、菌体形态、培养性状、生理生化反应、G+ C mol%等鉴定 ,确认该病原菌为丁香假单胞杆菌番茄致病变种 (Pseu-domonas syringae pv.tomato(Okabe) Young,Dye & Wilkie)。

该病菌引起番茄细菌性斑点病 (又称叶斑病 )。

病菌除侵染番茄外 ,尚能侵染茄子、辣椒、龙葵、白花曼陀罗和毛曼陀罗。

该病害尚属我国大陆首次报道。

【总页数】6页(P37-42)【关键词】丁香假单胞菌番茄致病变种;番茄;细菌性斑点病;病原菌鉴定【作者】赵廷昌;孙福在;宋文生【作者单位】中国农业科学院植物保护研究所;东北农业大学植保系【正文语种】中文【中图分类】S436.412.1;S431.42【相关文献】1.加工番茄品种对番茄细菌性斑点病的抗性鉴定 [J], 张国丽;任毓忠;张莉;李国英2.甘肃番茄细菌性斑点病病原菌鉴定 [J], 邓刚;屈星;陈秀蓉;杨成德;薛莉3.番茄品种对番茄细菌性斑点病的抗性鉴定 [J], 赵廷昌;孙福在;冯凌云4.新疆加工番茄细菌性斑点病与溃疡病复合侵染鉴定及防治建议 [J], 康华军;温智浩;袁军海;柴阿丽;许建军;何伟;李宝聚5.亚高温环境下番茄对细菌性斑点病病原菌的抗性变化及其机制研究 [J], 王安然;史军营;胡璋健;王娇;喻景权;师恺因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

番茄细菌性斑点病病原鉴定作者:赵轶来源:《现代商贸工业》2011年第05期摘要:筛选出番茄生长期,在番茄种植区采集具有典型症状的病叶、病果来研究番茄细菌性斑点病病原鉴定。

关键词:细菌性斑点病;病原鉴定;番茄中图分类号:S5 文献标识码:A文章编号:1672-3198(2011)05-0292-011 实验设备及仪器喷雾器,电镜,恒温水浴锅,若干试管,超净工作台,载玻片,冰箱。

2 实验药品金氏B培养基(KB)和牛肉膏蛋白胨培养基(NA)培养基,番茄,辣椒,茄子,马铃薯,磷钨酸(PTA),1~1.5%二甲对苯,0.2%的可溶性淀粉,特罗姆斯陀夫试剂,涅斯勒试剂,3%氢氧化钾(KOH)等等.3 实验思路3.1 培养性状观察供试菌株在KB培养基上培养48h后观察菌落形态、大小,并在紫外灯下观察是否有荧光产生。

3.2 病原细菌的形态观察将供试菌株在27℃下培养16h,用磷钨酸(PTA)负染,然后在电镜GEM—1200EX下放大10000倍观察其菌体形态、鞭毛数目及其着生位置。

3.3 最适、最高生长温度测定将菌株接于KB培养液中,于15~2℃温度范围内每隔2℃一个处理,在恒温水浴锅中通过观察其浑浊度测定最适生长温度,并于41℃、42℃测定其最高生长温度,以不接菌为对照。

3.4 耐盐性测定在KB培养液中分别加入灭菌的NaCL溶液,使其盐浓度分别为1%、2%、3%、4%、5%、6%、7%、8% 8个浓度,接菌后振荡培养,以相应盐浓度的不接菌KB培养液为对照。

3.5 葡萄糖氧化发酵测定用Hayward培养基,每菌株针刺接菌6管,2管用凡士林封管,2管不用凡士林封管,2管为不接菌的对照,27℃培养7d,观察所接菌株是否生长和试管内培养基颜色的变化。

3.6 马铃薯软腐试验将无病新鲜的马铃薯片经灭菌在凹槽内接种新鲜培养物,每个菌株2个重复,以无菌水为对照,24h后检查结果。

3.7 原细菌的生化性状(1)氧化酶测定:用1~1.5%二甲对苯撑的水溶液滴湿滤纸,用灭菌牙签接菌苔于滤纸上观察反应,在5~10S内呈现玫瑰红到暗紫色是阳性反应,否则为阴性。

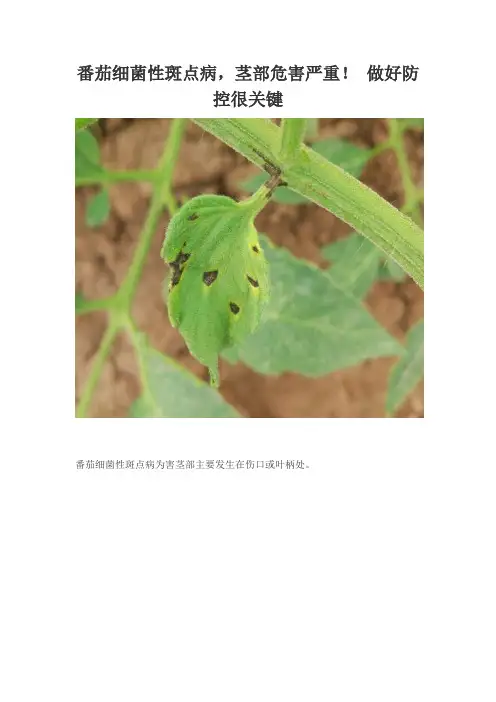

番茄细菌性斑点病,茎部危害严重!做好防控很关键番茄细菌性斑点病为害茎部主要发生在伤口或叶柄处。

图1发病初期,茎部产生水渍状小斑,深褐色至黑色,圆形或近圆形,似“小麻点”,病斑周围无黄色晕圈(图1);图2图3随着发病程度加重,病斑扩展,纵向扩展速度大于横向扩展,近圆形(图2)或不规则形(图3),图4病斑周围黑色,中间颜色浅,呈黄棕色(图4);图5易连成片,形成斑块(图5);图6病斑沿茎和叶柄扩展,呈长条形(图6);图7发病严重时,病斑绕茎一周,叶柄易折断(图7);图8田间湿度大时,病斑呈水渍状;发病后期,茎部被病斑覆盖,呈深褐色,似机油涂抹(图8),不腐烂,无明显异味,周围组织可较长时间保持绿色。

图9茎部染病后,病斑多存在于茎部表皮(图9)。

防治方法引起番茄细菌性斑点病的病原菌为丁香假单胞杆菌番茄致病变种。

在防治过程中,应对病原菌的鉴定及对造成茎部危害的原因进行综合分析,做到预防为主,切断病原菌的传播途径,减少菌源,并结合化学防治、生物防治等技术进行综合防治,将损失降到最低。

1.种子处理对于种子表面的病原菌,可先用冷水浸湿种子,再将种子放入56 ℃的温水浸泡30分钟,或选用1.05% 次氯酸钠溶液浸种20~30分钟,或选用3% 中生菌素可湿性粉剂600~800 倍液浸种30 分钟。

对于种子内部的病原菌,可以采取干热灭菌的方法,注意干热灭菌的温度和时间,并进行小规模试验后,再进行推广应用。

2.土壤处理育苗尽量选用新苗床或用营养土育苗。

每平方米旧苗床用40% 福尔马林30毫升,兑水3~4千克浇施,覆膜,4~5 天后揭膜,15 天后播种。

夏天可进行闷棚处理,棚内土壤灌足水后覆膜,高温下晒4~6 周;或者在定植前1个月,每亩用42% 威百亩水剂25~40 千克兑水500千克,对土壤进行熏蒸处理。

以上方法均可有效减少土壤带菌量,降低番茄细菌性斑点病的发生。

3.加强田间管理该病为温暖高湿型病害,应严格控制棚内或田间的湿度;田间湿度大时,尽量避免进行整枝、打杈等农事操作;做好隔离工作,无关人员禁止进入田间,工作服和操作工具可用75% 酒精进行喷雾消毒;注意通风时间,控制棚内温度和湿度;田间发现病株,应立即清除,收获后及时清除田间病残体及周围杂草,并在田外进行深埋,减少翌年的初侵染源;注意防治虫害,避免害虫在茎部造成伤口;定植时,避免伤根;合理密植,加大田间通透性;选择与非茄科蔬菜进行3 年以上的轮作,前茬以禾本科或豆科作物为佳;采用滴灌与沟灌,尽量避免喷灌、大水漫灌等方式,防止田间湿度过大。

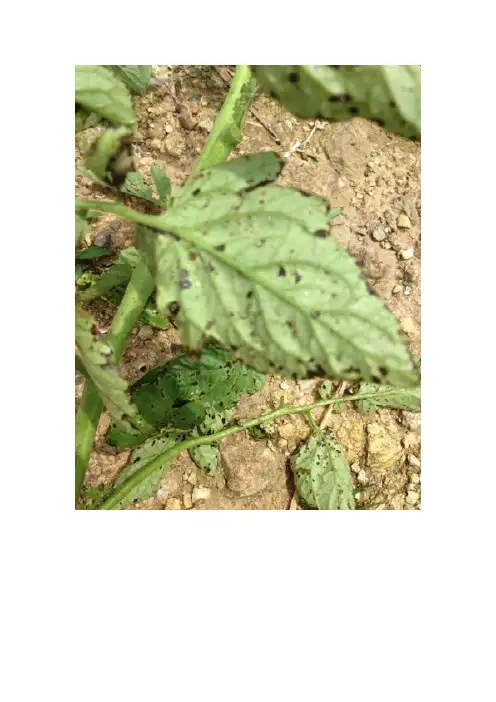

此病为西红柿细菌性斑疹病为害症状为害叶片、茎、果实和果柄。

以叶缘及未成熟果实最明显。

苗期和成株期均可染病。

(1)叶部:开始呈水渍状小点,随后扩大成深褐色不规则斑点,无轮纹,四周具有黄色晕圈,湿度大时,病斑后期可见发亮的菌脓;(2)果实:幼嫩果染病,初现稍隆起的小斑点,果实近成熟时,围绕斑点的组织仍保持较长时间绿色,别于其它细菌性斑点病。

(3)茎部:首先形成米粒状大小的水浸状斑点,病斑逐渐增多,扩大,随着病斑的扩大颜色由透明色到灰色,再到褐色,最后形成黑褐色,形状由斑点扩大为椭圆,最后病斑连片形成不规则形。

在潮湿条件下,病斑后期有白色菌脓出现。

①叶部:叶片感染,由下部老叶片先发病,再向植株上部蔓延,发病初始先产生深褐色至黑色不规则斑点,直径2~4毫米,斑点周围有或无黄色晕圈。

(4)叶柄和茎杆:与叶部症状相似,产生黑色斑点,但病斑周围无黄色晕圈。

病斑易连成斑块,严重时可使一段茎杆变黑。

为害花蕾时,在萼片上形成许多黑点,黑点连片时会使萼片干枯,不能正常开花。

(5)果实:幼嫩果实初期的小斑点稍隆起,果实近成熟时病斑周围往往仍保持较长时间的绿色。

病斑附近果肉略凹陷,病斑周围黑色,中间色浅,并有轻微凹陷。

细菌性斑点病症状与细菌性疮痂病的症状相似,主要区别是受该病菌侵染后果实不腐烂,茎杆、叶片维管束发病,木质部不变褐。

防治方法(1)农业防治:①选用抗病品种。

②收获后及时清除病残体,在大棚较远的地方集中烧毁。

③适时放风降湿,加强保护地管理,在西红柿生长时期注重营养的合理搭配,减少含激素肥料的使用,叶面喷施尽量选择氨基酸螯合态全营养液肥,以增强植株抗性。

(2)药剂防治:①病害发生前或初发生,用20% 噻菌铜悬浮剂500倍液或56.7氢氧化铜粉剂1000倍液喷洒植株。

在病害发生时可用10%世高(苯咪甲环唑)1500倍液,或64%杀毒矾4 00倍液喷施。

已打顶的地块用30%苯醚甲·丙环乳油3000倍液+50%硫磺悬浮剂1000倍液混合喷雾有较好的防治,配合恒诺营养液使用可以代替助剂提高药效的同时为植株补充全面的养分,每隔7~10天喷1次,连续2~3次。

番茄细菌斑点病2023-11-11•疾病概述•病原鉴定•症状识别目录•防治方法•案例分析•研究展望01疾病概述定义番茄细菌斑点病是一种由细菌引起的番茄叶部病害。

症状病斑呈圆形或近圆形,边缘清晰,黄褐色至黑褐色,有或无晕圈,有时叶面有溢有灰白色粘液。

定义和症状该病主要通过气流和雨水传播,也可通过灌溉水、土壤传播。

传播途径发病条件易感植物高温高湿的环境容易诱发此病。

番茄、茄子、辣椒等茄科作物易感病。

03发病规律0201选用抗病品种,实行轮作,加强栽培管理,提高植株抗病能力。

农业防治在发病初期及时喷洒农药,如链霉素、春雷霉素等。

化学防治加强田间通风透光,降低湿度,减少病害发生。

物理防治防治方法02病原鉴定分离采用常规分离方法,从病组织中获得纯培养病原菌。

鉴定通过形态学、生理生化特性以及分子生物学方法,对病原菌进行鉴定,确认其分类归属。

病原菌的分离与鉴定病原菌适应的生长温度范围较广,可在15℃-35℃之间生长。

病原菌的生物学特性生长温度范围在番茄汁或其它适宜培养基上生长良好,菌落呈圆形、隆起、灰白色。

培养特性具有氧化酶、脲酶等酶活性,可利用多种碳源和氮源。

生理生化特性昆虫传播某些昆虫如粉虱、蚜虫等可携带病原菌并进行传播。

雨水飞溅雨季时,病原菌可通过雨水飞溅传播到附近植株上。

农事操作农事操作过程中,如摘心、修剪等,可造成病害的传播。

病原菌的传播途径03症状识别叶片上出现水渍状小点,通常为浅绿色或黄色。

初始症状病斑逐渐扩大,变为圆形或椭圆形,中心为白色至浅黄色,边缘为暗褐色。

发展中的症状病斑中心可能破裂或穿孔,导致叶片脱落。

成熟的症状发展中的症状病斑逐渐扩大,变为圆形或椭圆形,颜色变深,凹陷下去。

成熟的症状病斑可能裂开,导致果实腐烂或脱落。

初始症状果实上出现小的、水渍状斑点,颜色为浅绿色或黄色。

03成熟的症状病斑可能裂开,导致茎部裂开或折断。

茎部症状01初始症状茎部出现水渍状小点,可能伴有黄色或绿色的脓液。

甘肃省番茄细菌性叶斑病的研究甘肃省是我国重要的番茄产区之一,番茄细菌性叶斑病是该地区常见的病害之一、本文将对甘肃省番茄细菌性叶斑病的研究进行探讨。

一、研究概况番茄细菌性叶斑病是由番茄叶斑病菌(Pseudomonas syringae pv. tomato)引起的一种病害。

该病主要侵害番茄的叶片,呈现为圆形至不规则形状的黄褐色或黑褐色病斑,严重影响番茄的生长和产量。

目前,对该病害的研究主要集中在病原菌的鉴定和防控措施上。

二、病原菌鉴定病原菌的鉴定是研究番茄细菌性叶斑病的重要一步。

通过对甘肃省番茄细菌性叶斑病患病植株的取样和实验室分离培养,利用形态学、生理生化和分子生物学方法对分离物进行鉴定。

研究结果表明,甘肃省番茄细菌性叶斑病主要由番茄叶斑病菌引起,该菌具有一定的致病性,可在番茄上引起明显的叶斑病病状。

三、病因研究病因研究是了解番茄细菌性叶斑病发生机理的关键。

通过田间观察和实验验证,研究发现番茄细菌性叶斑病的发生与多种因素有关,包括气候条件、土壤性质、种植密度等。

其中,高温潮湿的气候条件是番茄细菌性叶斑病发生的主要原因之一、此外,番茄栽培种植密度过高,空气流通不畅也会加剧病害的发生。

四、防控措施研究为了有效控制番茄细菌性叶斑病的发生,相关的防控措施研究也是必不可少的。

目前研究表明,甘肃省可采取以下措施进行病害的防控:一是选择有抗病性的番茄品种进行种植,抗性品种对番茄细菌性叶斑病的抵抗力较强,能够减少病害的发生;二是加强管理,合理控制番茄栽培密度,保证充足的日照和空气流通,避免病害发生;三是开展农药的合理使用,及时喷洒有效的防治药剂,控制病害的蔓延。

五、研究进展与展望目前对甘肃省番茄细菌性叶斑病的研究还比较有限,需要进一步加强病原菌的鉴定和病因研究。

同时,还需要探索更加有效的防控措施,提高番茄栽培的抗病能力,减少病害发生。

此外,还可以开展抗病品种的筛选和培育工作,提高番茄的整体防病水平。

总之,甘肃省番茄细菌性叶斑病的研究是非常重要的,有助于我们更好地了解和控制该病害。

番茄细菌性斑点大爆发,多措施让你从容应对!番茄细菌性斑点病又称为细菌性斑疹病、细菌性叶斑病、番茄“机油病”,是危害番茄生产的主要病害之一,在番茄茎秆上出现黑斑症状,该症状很多菜农常认为是晚疫病,由于茎秆上这两种病害危害症状相似,常造成误诊,延误治疗时机,发病后会导致植株发育迟缓,造成果实膨大受阻或幼果开裂,一般减产30%,严重时将减产50%以上,会造成严重的经济损失,提醒广大菜农提高警惕。

1一、症状表现细菌性斑点病可危害叶、茎、花、果实等部分均可受害。

一般先由下部老叶发病,再向上部叶蔓延。

发病初期叶片出现深褐色至黑色不规则斑点,斑点周围常具有黄色晕圈,后期连成片。

茎秆发病产生黑色斑点,病斑周围无黄色晕圈,病斑易连成斑块,严重时可使一端茎部变黑。

幼嫩果实感病初现稍隆起的斑点,果实近成熟时围绕斑点的组织仍保持绿色,受该病侵染后果实不腐烂,茎秆和叶片的维管束、木质部不变褐。

发病中后期,湿度大时,病部软烂呈脓状腐烂。

1二、与番茄晚疫病的区别番茄晚疫病发病时,茎秆发病初期产生不规则水渍状小斑点,沿侵染点向茎秆上下蔓延,严重时环茎一周,湿度大时出现稀疏的白色霉层,茎秆腐烂易折断,番茄细菌性斑点病和晚疫病在茎秆上常混淆,大家要准确识别并有效防治!1三、发病规律番茄细菌性斑点病的病原菌为丁香假单胞杆菌番茄致病变种,病原菌以菌丝体或分生孢子随植物病残体在田间越冬,第2年条件适宜时产生分生孢子,借气流、雨水、灌溉水传播,从植株气孔、皮孔或伤口侵入。

种子带菌是番茄细菌性斑点病茎部危害严重的主要原因。

该病喜温暖高湿环境,适宜发病温度为13~28℃,地势低洼、排水不良、通风透光差、肥料不足、植株长势弱等地块发病严重。

1四、防治措施1选用抗病品种因地制宜选择适合当地种植的抗耐病品种。

2种子消毒处理种子是该病传播的重要途径,播种前对种子进行消毒处理,可先用冷水浸泡种子,再将种子放入55℃温水中浸泡30分钟,或选用氯酸钠、中生菌素浸种,洗净后播种。

番茄细菌性斑点病病原鉴定

筛选出番茄生长期,在番茄种植区采集具有典型症状的病叶、病果来研究番茄细菌性斑点病病原鉴定。

标签:细菌性斑点病;病原鉴定;番茄

1 实验设备及仪器

喷雾器,电镜,恒温水浴锅,若干试管,超净工作台,载玻片,冰箱。

2 实验药品

金氏B培养基(KB)和牛肉膏蛋白胨培养基(NA)培养基,番茄,辣椒,茄子,马铃薯,磷钨酸(PTA),1~1.5%二甲对苯,0.2%的可溶性淀粉,特罗姆斯陀夫试剂,涅斯勒试剂,3%氢氧化钾(KOH)等等.

3 实验思路

3.1 培养性状观察

供试菌株在KB培养基上培养48h后观察菌落形态、大小,并在紫外灯下观察是否有荧光产生。

3.2 病原细菌的形态观察

将供试菌株在27℃下培养16h,用磷钨酸(PTA)负染,然后在电镜GEM—1200EX下放大10000倍观察其菌体形态、鞭毛数目及其着生位置。

3.3 最适、最高生长温度测定

将菌株接于KB培养液中,于15~2℃温度范围内每隔2℃一个处理,在恒温水浴锅中通过观察其浑浊度测定最适生长温度,并于41℃、42℃测定其最高生长温度,以不接菌为对照。

3.4 耐盐性测定

在KB培养液中分别加入灭菌的NaCL溶液,使其盐浓度分别为1%、2%、3%、4%、5%、6%、7%、8% 8个浓度,接菌后振荡培养,以相应盐浓度的不接菌KB培养液为对照。

3.5 葡萄糖氧化发酵测定

用Hayward培养基,每菌株针刺接菌6管,2管用凡士林封管,2管不用凡士林封管,2管为不接菌的对照,27℃培养7d,观察所接菌株是否生长和试管内培养基颜色的变化。

3.6 马铃薯软腐试验

将无病新鲜的马铃薯片经灭菌在凹槽内接种新鲜培养物,每个菌株2个重复,以无菌水为对照,24h后检查结果。

3.7 原细菌的生化性状

(1)氧化酶测定:用1~1.5%二甲对苯撑的水溶液滴湿滤纸,用灭菌牙签接菌苔于滤纸上观察反应,在5~10S内呈现玫瑰红到暗紫色是阳性反应,否则为阴性。

(2)接触酶测定:移一环新鲜培养的细菌放在洁净的载玻片上,加1滴3%过氧化氢,观察气泡产生的情况,有气泡产生是阳性,否则为阴性。

(3)淀粉水解:在NA培养基中加0.2%的可溶性淀粉。

平板划线培养2~5d后在平板上加碘液。

观察菌落周围培养基颜色的变化。

(4)明胶液化:在肉汁胨培养液(NA)中加10%的明胶,每管7毫升,115℃灭菌10min。

明胶培养柱经穿刺接种后,放在27℃温度中培养,定期将试管取出,放在冷水中使明胶凝固,观察明胶是否分解而液化。

(5)硝酸盐和亚硝酸的还原将含有硝酸盐(KNO3)的培养液接种测定的细菌,培养3d后测定其中有无亚硝酸盐的产生,测定时,在白色瓷质试碟中加试剂(特罗姆斯陀夫试剂Trommsdorf)3滴和稀硫酸1滴,混合后加1滴培养液,呈现蓝色表示有亚硝酸根存在。

(6)革兰氏染色:用牙签挑取菌落放在载玻片上与3%氢氧化钾(KOH)液滴搅拌1~2min,然后慢慢地拉出看有无粘丝出现。

革兰氏阴性菌的细胞壁易被碱液溶解,而拉出丝状物,革兰氏阳性菌则不被溶解而无丝状物出现。

(7)硫化氢的产生:将白色滤纸剪成小条,在饱和的醋酸铅溶液中浸过后在120℃的烘箱中灭菌1h。

培养液接菌后,将纸条夹在塞子与试管壁之间,不要碰到培养液,观察纸条颜色的变化,如变黑表示有硫化氢的产生。

(8)吲哚的产生:小纸条在饱和草酸溶液中浸过后取出,等到完全干燥后,将纸条夹在培养10d的菌种的管壁与棉花塞之间,观察纸条颜色的变化,如有吲哚产生则滤纸呈淡红色。

(9)对碳源的利用:将经过115℃,10min灭菌的10%的D-木糖、葡萄糖、D-阿拉伯糖、山梨醇、乳糖、麦芽糖、肌醇、甘露醇、甘氨酸、L-丝氨酸母液分

别加入无菌的Dye培养基中,使其糖的最终浓度为1%,27℃下放置3d后证明无杂菌后接种供试菌株,每个菌株接3管,对照为加入糖但不接菌的Dye培养基,一周后观察培养基颜色的变化。

4 结果与分析

(1)从表1可知,供试菌株的生理生化性状的试验结果与标准菌株一致。

表1 供试菌株的生理生化性状

注:+表示阳性反应, -表示阴性反应.

4.2 碳源利用

从表2可知,供试菌株与标准菌株的测试结果一致:各菌株能利用D-葡萄糖、L-阿拉伯糖、麦芽糖、纤维二糖、D-木糖、甘露醇、肌醇、D-山梨醇;不能利用纤维二糖、乳酸、乙酸、丙酸。

表2 供试菌株的碳源利用测定结果

注:+表示阳性反应, -表示阴性反应.

参考文献

[1]任欣正,植物病原细菌的分类和鉴定[M]. 北京:农业出版社,1994.

[2]吕丽英,番茄细菌斑点性的发生与防治[J].现代农业,2010.。