M-诉讼时效与期限

- 格式:ppt

- 大小:12.49 MB

- 文档页数:42

试析行政诉讼起诉期限和诉讼时效的区别行政诉讼是指公民、法人或其他组织对行政机关作出的具体行政行为、法律文件、一般性规范性文件及对其不作为的行为提起的解决行政争议的诉讼。

行政诉讼的起诉期限和诉讼时效是行政诉讼中一个非常重要的问题,也是容易混淆的问题。

本文将试析行政诉讼起诉期限和诉讼时效的区别。

一、行政诉讼起诉期限行政诉讼起诉期限是指行政争议当事人要求行政机关重新处理行政行为的期限。

根据《行政诉讼法》规定,行政诉讼起诉期限为60日。

行政行为发布之日起,当事人必须在60日之内向行政机关提出行政复议申请或直接向行政法院提起诉讼。

起诉期限是强制性期限,不得延长,逾期不予受理。

起诉期限是保证行政诉讼迅速解决争议的重要措施,也是保证当事人诉讼权利的重要保障。

二、行政诉讼诉讼时效行政诉讼诉讼时效是指行政争议当事人要求行政机关重新处理行政行为的追诉期限。

根据《民事诉讼法》规定,民事诉讼时效为二年,而行政诉讼时效为六个月。

诉讼时效是诉讼权利的重要保护措施,它可以避免因争议时间过长而导致的证据丢失、记忆模糊等影响争议解决的情况。

表面上看,行政诉讼起诉期限和诉讼时效似乎是相同的概念,但是它们的本质区别是很大的。

三、起诉期限和诉讼时效的区别1、起诉对象不同行政诉讼起诉期限是指起诉行政机关,即要求行政机关重新处理行政行为的期限。

起诉期限已经确定了起诉的对象,是针对行政机关而言的,是对行政行为的限制。

而行政诉讼诉讼时效是指要求重新处理行政行为的追诉期限,针对的是当事人而言的,是对当事人行使诉讼权利的限制。

2、性质不同起诉期限是行政诉讼机制中对当事人要求重新处理行政行为提出起诉申请的限制,它的本质是程序性规则。

而诉讼时效则是对争议解决的时间范围限制,是时间性规则。

两者的性质不同,体现了它们在行政诉讼机制中的不同作用。

3、适用范围不同起诉期限适用于行政行为的诉讼,而诉讼时效除了适用于行政行为诉讼外,还适用于行政合同的争议解决。

行政合同是指行政机关依法与其他组织或者个人签订的具有行政法律效力的合同,包括土地使用权出让合同、招投标合同、供水合同、供电合同等。

第1篇一、引言诉讼时效是指权利人在一定期限内不行使自己的权利,导致该权利丧失法律保护的一种法律制度。

在我国,诉讼时效的规定主要体现在《中华人民共和国民法典》中。

本文将围绕诉讼时效二年的法律规定,从时效的概念、适用范围、起算时间、中止和中断等方面进行详细阐述。

二、诉讼时效的概念诉讼时效,是指权利人在一定期限内不行使自己的权利,导致该权利丧失法律保护的法律制度。

在诉讼时效期间内,权利人可以依法向人民法院提起诉讼,请求人民法院保护自己的合法权益。

一旦超过诉讼时效期间,权利人丧失胜诉权,人民法院不再受理其诉讼请求。

三、诉讼时效的适用范围根据《中华人民共和国民法典》第一百八十八条规定,诉讼时效适用于以下民事法律关系:1. 侵权责任法律关系;2. 知识产权法律关系;3. 合同法律关系;4. 无因管理法律关系;5. 信托法律关系;6. 其他法律关系。

四、诉讼时效的起算时间诉讼时效的起算时间,是指权利人知道或者应当知道自己的权利受到侵害之日起计算。

具体起算时间如下:1. 侵权责任法律关系:自权利人知道或者应当知道侵权行为之日起计算;2. 知识产权法律关系:自权利人知道或者应当知道侵权行为之日起计算;3. 合同法律关系:自权利人知道或者应当知道合同权利受到侵害之日起计算;4. 无因管理法律关系:自权利人知道或者应当知道无因管理行为之日起计算;5. 信托法律关系:自权利人知道或者应当知道信托关系存在之日起计算;6. 其他法律关系:根据法律规定的起算时间计算。

五、诉讼时效的中止和中断1. 诉讼时效的中止诉讼时效的中止,是指在诉讼时效期间,因不可抗力或者其他障碍,权利人无法行使权利的情况下,诉讼时效期间暂时停止计算。

中止事由消失后,诉讼时效期间继续计算。

中止事由包括:(1)不可抗力;(2)权利人或者其他有关当事人死亡;(3)权利人或者其他有关当事人丧失民事行为能力;(4)权利人或者其他有关当事人被宣告失踪;(5)其他法律规定的情形。

法律诉讼时效期为多长一、法律诉讼时效期为多长法律诉讼时效期是三年。

法律另有规定的,依照其规定。

诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。

法律另有规定的,依照其规定。

但是自权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院不予保护;有特殊情况的,人民法院可以根据权利人的申请决定延长。

二、诉讼时效的分类一般诉讼时效2017年3月15日,第十二届全国人民代表大会第五次会议表决通过了《中华人民共和国民法总则》。

该法自2017年10月1日起施行。

该法第一百八十八条第一款规定:“向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为3年。

法律另有规定的,依照其规定。

”这表明,我国民事诉讼的一般诉讼时效从2017年10月1日起为3年。

特别诉讼时效特殊时效优于普通时效,也就是说,凡有特殊时效规定的,适用特殊时效,我国《民法总则》第一百八十八条规定:“向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。

法律另有规定的,依照其规定。

”短期时效短期时效指诉讼时效不满两年的时效。

我国《民法通则》第一百三十六条规定:“下列的诉讼时效期间为一年:(一)身体受到伤害要求赔偿的;(二)出售质量不合格的商品未声明的;(三)延付或拒付租金的;(四)寄存财物被丢失或被损坏的。

”长期诉讼时效长期诉讼时效是指诉讼时效在两年以上二十年以下的诉讼时效。

《产品质量法》第四十五条“因产品存在缺陷造成损害要求赔偿的诉讼时效期间为二年,自当事人知道或者应当知道其权益受到损害时起计算。

”《环境保护法》第六十六条“提起环境损害赔偿诉讼的时效期间为三年,从当事人知道或者应当知道其受到损害时起计算。

”《海商法》第二百六十五条“有关船舶发生油污损害的请求权,时效期间为三年,自损害发生之日起计算;但是,在任何情况下时效期间不得超过从造成损害的事故发生之日起六年。

”《合同法》第一百二十九条“因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁的期限为四年,自当事人知道或者应当知道其权利受到侵害之日起计算。

起诉期限与诉讼时效的区别宁娇吕研在诉讼过程中,许多当事人甚至律师将民事诉讼中诉讼时效与行政诉讼中的起诉期限相混淆,在同一意义上使用两种概念,甚至将行政诉讼中的起诉期限等同于诉讼时效,并称之为“行政诉讼时效”。

其实二者虽然理论基础有共通之处,但确是两种独立的法律制度,相比较之下有明显区别。

起诉期限,是诉之合法的要件,关系到起诉是否能被法院受理的法定条件,规定在行政诉讼法中。

具体是指公民、法人或者其他组织不服行政机关作出的行政行为,向人民法院提起行政诉讼,其起诉可以由人民法院立案受理的法定期限。

诉讼时效,是民事实体法的法律制度,而不是诉讼法概念。

是权利人不行使权力的法律事实持续满一定期限后该权利人丧失胜诉权的法律效果。

首先,二者的立法目的不同。

二者虽都是为了能够督促当事人及时主张自己的权利,保护自己利益的同时节约司法资源,提高司法效率。

起诉期限关乎到行政法律秩序的稳定,因行政机关管理公共事务要遵循及时高效的原则,若行政行为一直处于被质疑和否定的状态,定会影响到行政效率,使行政管理秩序陷入混乱。

而诉讼时效是为了督促权利人及时行使权力,维护社会交易秩序的稳定,进而保护社会的公共利益,维护社会的交易秩序。

其次,二者的起算时间不同。

根据我国《行政诉讼法》第四十六条的规定,行政诉讼起诉期限的起算日是“自知道或者应当知道作出行政行为之日”。

诉讼时效的起算,是从权利人指导或应当知道其权利受到侵害之日起开始计算,即从权利人能行使请求权之日开始计算。

再次,是否可变不同。

起诉期限是一个固定期间,一般不存在中止、中断的情形。

现行只有两种例外情形:一是因不可抗力或者其他不属于自身原因耽误起诉期限的,可以直接予以扣除;二是确有其他特殊情况耽误起诉期限的,应由法院查明后可以延长。

而诉讼时效属于可变期间,只要有法定事由,便应依法中止、中断和延长,相对比较宽松。

最后,超过起诉期限与超过诉讼时效的结果不同。

起诉期限属于起诉的条件,人民法院应当依职权审查起诉期限。

起诉期限与诉讼时效有什么区别提起诉讼是解决纠纷的重要⽅式,⽽我国的诉讼可以分为三⼤类,分别是刑事诉讼、⾏政诉讼和民事诉讼,⽽诉讼是有时效和期限规定的,那么起诉期限与诉讼时效有怎样的区别?下⾯由店铺⼩编为读者进⾏相关知识的解答。

起诉期限与诉讼时效有什么区别起诉期限是⾏政诉讼中的名词,诉讼时效是民事诉讼中的名词。

两种时间间隔的规定虽然都有维护社会关系的稳定,惩罚“权利的睡眠者”的作⽤,但⼆者的区别也是很明显的。

1.⼆者性质不同。

起诉期限是诉之合法的要件,即起诉能够被法院予以受理的法定条件,规定在⾏政诉讼法中,系诉讼程序法律制度;诉讼实效是诉之有理由的要件,即原告的诉讼请求能够成⽴的前提。

诉讼时效属于民事实体法律制度,规定在民法通则中。

2.⼆者⽴法⽬的不同。

⾏政诉讼法中之所以设⽴起诉期限,在于督促相对⼈尽快⾏使权利,提⾼⾏政机关执法效率,维护⾏政管理秩序的稳定。

如果允许相对⼈任何时候都可以对⾏政⾏为申请救济,势必使⾏政⾏为⼀直处于被质疑和否定的状态,既影响了⾏政效率,⼜将给⾏政管理秩序带来混乱。

民事实体法中规定诉讼时效,其⽬的在于经过法定期间使原权利⼈丧失权利,使长期存在的事实状态合法化,有利于经济秩序和法律秩序的稳定。

3.⼆者的起算时间不同。

⾏政诉讼的起诉期限从相对⼈知道或应当知道具体⾏政⾏为之⽇起计算,其采取的是客观⾏为的标准,强调“⾏为”;⽽诉讼时效的起算时间从当事⼈知道或应当知道权利被侵害之⽇起,以当事⼈主观感知权利被侵害为标准,强调“权利”。

4.⼆者的期间有⽆变化不同。

起诉期限是⼀个固定期间,不存在中⽌、中断的情形。

除⾮有正当事由,并由⼈民法院决定,才可以对被耽误的法定期限予以延长。

⽽诉讼时效属于可变期间,只要具有法定事由,便可将其中⽌、中断和延长。

5.⼈民法院对⼆者超过法定期间的处理⽅式不同。

⼈民法院可以依职权审查起诉期限。

相对⼈超过起诉期限起诉的,⼈民法院将裁定不予受理;受理后发现超过起诉期限的,裁定驳回起诉,即相对⼈丧失了起诉权。

诉讼期限是多长时间在司法实践中,因民事纠纷⽽提起的民事诉讼案件⾮常多,提起民事诉讼需要符合起诉条件,符合起诉条件法院才会⽴案,⽽向法院起诉要注意时效的问题,那么诉讼期限是怎样的?店铺⼩编整理相关知识,希望对⼤家有帮助。

⼀、诉讼期限是多长时间向⼈民法院主张民事权利的时间称为诉讼时效,诉讼时效⼀般是3年,但有些案件不受诉讼时效的限制。

《中华⼈民共和国民法典》第⼀百⼋⼗⼋条【普通诉讼时效、最长权利保护期间】向⼈民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。

法律另有规定的,依照其规定。

诉讼时效期间⾃权利⼈知道或者应当知道权利受到损害以及义务⼈之⽇起计算。

法律另有规定的,依照其规定。

但是,⾃权利受到损害之⽇起超过⼆⼗年的,⼈民法院不予保护,有特殊情况的,⼈民法院可以根据权利⼈的申请决定延长。

第⼀百九⼗六条【不适⽤诉讼时效的情形】下列请求权不适⽤诉讼时效的规定:(⼀)请求停⽌侵害、排除妨碍、消除危险;(⼆)不动产物权和登记的动产物权的权利⼈请求返还财产;(三)请求⽀付抚养费、赡养费或者扶养费;(四)依法不适⽤诉讼时效的其他请求权。

⼆、民事起诉的受理条件有哪些第⼀,原告是与本案有直接利害关系的公民、法⼈或者其他组织。

“与本案有直接利害关系”的含义是指与起诉案件的诉讼标的有直接有利害关系,或者说,是指公民、法⼈或其他组织的⼈⾝权、财产权利或其他权益直接遭到他⼈的侵害或者直接与之发⽣了权利、义务归属的争执。

第⼆,有明确的被告。

所谓明确的被告,是指原告起诉必须明确指出被告是谁,也就是要明确谁侵害了他的民事权益,或者谁与原告发⽣了民事权益的争议。

第三,有具体的诉讼请求和事实、理由。

有具体的诉讼请求,是指原告要求⼈民法院予以确认或保护的民事权益的内容和范围应当明确、具体,请求⼈民法院保护什么、⽀付什么、反对什么、确认什么等应清楚、明⽩,不能模棱两可。

事实和理由是指原告必须向⼈民法院陈述的“案件事实”和“证据”以及⽀持该诉讼请求的理由。

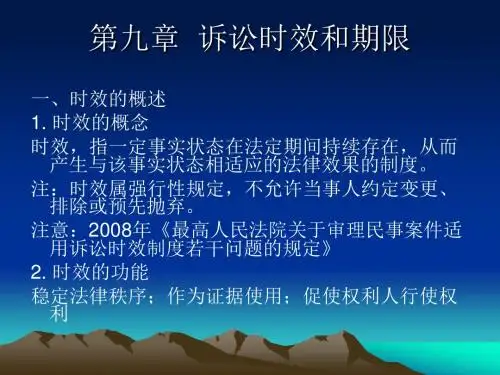

第一节诉讼时效(一)一、诉讼时效的概念(一)时效与诉讼时效1、时效的含义。

时效---是指一定的事实状态持续地达到一定期间而发生一定财产法效果的法律事实。

对于这一定义,必须作如下理解:(1)时效是法定的。

时效也是一种期限,但与一般期限由当事人约定不同,这里所称的时效是法定的。

(2)时效的分类。

时效依其适用的权利和法律效果区分,可分为取得时效和消灭时效:① 取得时效(占有时效)---是适用于物权的时效,我国法律对此未作相应的规定。

② 消灭时效(诉讼时效)---是适用于债权的时效,指债权人怠于行使权利持续到一定的法定期间,其公力救济权归于消灭的时效。

2、我国《民法通则》等民事法律规范规定的时效属于诉讼时效。

(二)诉讼时效的特征1、诉讼时效属于法律事实。

就时效对民事法律关系的效果而言,时效能导致权利的消灭,应属于法律事实。

时效的期间经过不受当事人意志的控制,就此而言,时效属于事件。

2、诉讼时效属于强制期间。

诉讼时效期间由法律强行规定,当事人不得约定更改或预先抛弃,所以时效期间属法定期间。

3、诉讼时效的效果是期间与事实的结合。

诉讼时效期间须与一定的事实状态结合才发生一定的效果,亦即无一定事实状态与之结合,就无时效效果的存在,故时效法律效果的发生须与一定事实状态并存而构成法律要件,就此而言,时效又属于法律要件。

4、诉讼时效仅适用于请求权。

法律基于不同的价值取向,对不同类型的权利规定了不同法定期间,如适用于支配型权利的取得时效、适用于形成权的除斥期间、适用于知识产权的期间等。

而适用于请求权的就是诉讼时效。

请求权须义务人给付才能实现,如请求权人长时间不行使权利,使法律关系处于不稳定状态,诉讼时效就有督促请求权人及时行使权利的功能。

(三)除斥期间1、概念。

除斥期间亦称预定期间,是指法律预定某种权利于存续期间届满当然消灭的期间。

法律对除斥期间的规定是分散的,不象对诉讼时效有一个概括性的规定。

如最高人民法院《民通意见》第73条、《合同法》第55条对撤销权,《继承法》第25条第2款对受遗赠表示等的期间的规定,都是除斥期间的规定。

诉讼时效、除斥期间与期限时效制度概述:时效,是指一定事实状态在法定期间持续存在,从而产生与该事实状态相适应的法律效力的法律制度。

(一种事实状态在法定期限内具有的法律效力。

时效的实质是在于对民事权利的限制)。

时效应具备的两个条件:一是要有法律规定的一定法律事实状态存在;二是一定的法律事实状态必须持续一定的时间,即不间断地经过法律规定的期间。

时效的特征:1、时效是法律事实;2、时效是状态;3、时效具有强制性,民法对时效的规定,属于强制性规定,不得由当事人以自由意志予以排除,时效期间不得由当事人协议延长或者缩短,时效利益不得由当事人预先抛弃。

当事人关于排除时效适用、变更时效期间或者预先抛弃时效利益的约定,依法当然无效。

但一旦时效期届满,义务人所取得的时效利益的就属于私人利益,按照私法自治原则,允许其抛弃。

时效利益一旦抛弃,应重新开始计算时效期限。

时效制度的作用:1、稳定法律秩序时效制度设置的作用之一在于稳定法律秩序。

原则上,民事权利的行使与否取决于权利人的意志,权利不会因不行使而消灭。

但是,如果权利人能行使而长期不行使其权利,义务人的义务长期不履行,这就使当事人之间的权利义务处于不确定状态,从而导致当事人之间的社会关系的事实状态与法律状态不一致。

2、促使权利人行使权利时效制度的设置作用之二在于督促权利人行使权利,权利人如果不积极行使自己的权利,就可能导致权力的丧失或不受法律保护或者是义务人获得权利。

3、避免诉讼上举证困难一种事实状态的发生,会随着时间的推移导致该事实状态的模糊和不可再恢复,所以如果不能够在一定期限内及时确定该事实状态的法律关系,将造成事后的举证困难。

时效的种类:时效可以分为取得时效和诉讼时效。

取得时效是指占有他人的财产,持续达到法定期限,即可依法取得该项财产权的时效。

(我国《民法通则》没有规定取得时效)诉讼时效是指因不行使权利的事实状态持续经过法定期间,即依法发生权利法律不受保护的时效。

民法典关于诉讼时效的规定

作者:

来源:《新传奇》2020年第38期

《中华人民共和国民法典》(本刊有售,订购热线027-8792

7015)第九章关于诉讼时效的相关规定:

1. 向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为3年。

法律另有规定的,依照其规定。

诉讼时效期间,自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。

法律另有规定的,依照其规定。

但是,自权利受到损害之日起超过20年的,人民法院不予保护,有特殊情况的,人民法院可以根据权利人的申请决定延长。

2. 当事人约定同一债务分期履行的,诉讼时效期间自最后一期履行期限届满之日起计算。

3. 无民事行为能力人或者限制民事行为能力人对其法定代理人的请求权的诉讼时效期间,自该法定代理终止之日起计算。

4. 未成年人遭受性侵害的损害赔偿请求权的诉讼时效期间,自受害人年满18周岁之日起计算。

5. 在诉讼时效期间的最后6个月内,因下列障碍,不能行使请求权的,诉讼时效中止:不可抗力;无民事行为能力人或者限制民事行为能力人没有法定代理人,或者法定代理人死亡、丧失民事行为能力、丧失代理权;继承开始后未确定继承人或者遗产管理人;权利人被义务人或者其他人控制;其他导致权利人不能行使请求权的障碍。

自中止时效的原因消除之日起滿6个月,诉讼时效期间届满。

6. 有下列情形之一的,诉讼时效中断,从中断、有关程序终结时起,诉讼时效期间重新计算:权利人向义务人提出履行请求;义务人同意履行义务;权利人提起诉讼或者申请仲裁;与提起诉讼或者申请仲裁具有同等效力的其他情形。

(《中华人民共和国民法典》)。

民事诉讼时效规定在自身的权益被侵害的时候我们可以向对方提起诉讼。

追诉是有时间规定的,现在店铺为大家解答民事诉讼时效规定的疑问,希望对你有用。

民事诉讼时效规定一、一审期间第一、诉讼时效(1)普通2年诉讼时效。

自权利人知道或应该知道权利受侵害之日起算。

(《民法通则》第135条)(2)1年诉讼时效。

身体收到伤害要求赔偿的、出售质量不合格的商品未声明的、延付或拒付租金的、寄存财物被丢失或毁损的。

(《民法通则》第136条)(3)3年诉讼时效。

因环境污染损害赔偿提起诉讼的。

(《环境保护法》第42条)(4)4年诉讼时效。

因国际货物买卖合同和技术进出口合同提出诉讼或仲裁的。

(《合同法》第129条)(5)最长诉讼时效。

从权利受侵害之日起20年。

(《民法通则》第137条)第二、申请财产保全(1)诉前财产保全。

法院接受申请后,应在48小时内作出裁定,裁定保全的,应立即执行(申请人必须提供担保)。

申请人应该在采取保全措施后30日内起诉或者申请仲裁。

(《民诉》第101条)(2)诉中财产保全。

人民法院接受申请后,情况紧急的,应在48小时内作出裁定,裁定保全的,应该立即执行。

(《民诉》第100条)(3)对财产保全或先予执行裁定不服的,可以申请复议一次。

(《民诉》第108条)(4)诉中证据保全。

当事人依据民事诉讼法的规定向人民法院申请保全证据,不得迟于举证期限届满前7日。

(《证据规定》第23条) 第三、立案法院应在收到起诉状或口头起诉后7日内立案,立案庭应在决定立案的3日内移送审判庭。

(《审限若干规定》第6、7条)第四、公告送达(1)国内。

适用于受送达人下落不明或用其他方式无法送达的。

自发出公告之日起经过60天的,视为送达。

(《民诉》第92条)(2)涉外。

适用于不能用其他方式送达的。

自公告之日期满3个月。

(《民诉》第267条)第五、答辩期(1)国内。

法院应在立案之日起5日内将起诉状副本送达被告,被告应在收到之日起15日内答辩,法院收到答辩状之日起5日内发送原告。