第十一课 奥斯曼帝国

- 格式:doc

- 大小:34.00 KB

- 文档页数:7

第11课奥斯曼帝国[教学目标]1.知道奥斯曼土耳其建立政权、对外扩张、占领君士坦丁堡及成为亚、非、欧大帝国的基本历史过程;了解奥斯曼土耳其迅速崛起的原因;理解奥斯曼土耳其的扩张在历史上产生的影响。

2.通过一些视频的回顾,了解奥斯曼土耳其崛起、扩张的过程,进而掌握从视频、图片材料中提取历史信息的方法;通过探讨的方式,分析奥斯曼土耳其能顺利扩张的原因,进而掌握运用内因、外因的哲学范畴分析历史现象发生的原因的方法;从不同历史条件、不同历史阶段的视角,分析奥斯曼帝国所产生的不同影响,进而掌握从文字材料中提取历史信息的方法。

3.肯定奥斯曼帝国在传承阿拉伯-伊斯兰文明中所起的作用,对其毁弃基督教文明的做法强烈谴责,树立多元文明和谐共处的理念;对其民族、宗教压迫政策给予必要的反思。

[重点与难点]重点:奥斯曼帝国的影响。

难点:奥斯曼土耳其能迅速崛起的原因。

说明:1.奥斯曼土耳其的崛起改变了其统治下的亚、非、欧三洲交汇地区的社会发展进程,对有些地区的影响尤为深刻。

它客观上起到了促进伊斯兰教传播、传承阿拉伯文明的作用,但也带来了一系列消极影响。

比如,破坏了所涉地区的基督教文明;使巴尔干地区的民族、宗教、国际关系复杂化,成为这一地区日后不稳定的历史渊源;控制亚欧商路,对过往商旅征收苛捐杂税,迫使欧洲商人另寻通往东方的新航路。

奥斯曼土耳其的扩张及其后果对世界历史从区域文明发展到全球文明产生重要影响,掌握这一部分知识为学生下一阶段学习打下基础,所以把此作为本课的重点。

2.奥斯曼土耳其能迅速崛起的原因,教材将其内容零零碎碎散落在各个角落,而且基本上用的是比较抽象的语言,对高一学生而言,归纳整理、理解都有一定的难度。

对此教师要选择适当的史料,引导学生通过分析史料,运用内因、外因的哲学范畴多层面分析历史现象发生的原因。

[教学设计]1. 奥斯曼土耳其的崛起。

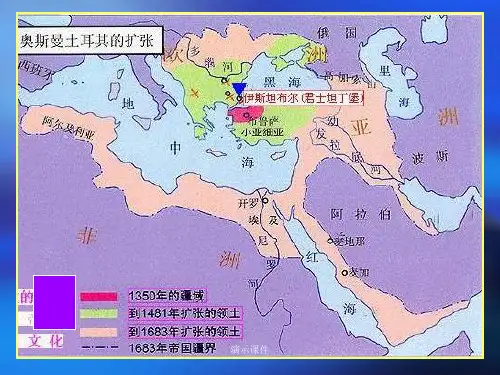

播放奥斯曼土耳其崛起的视频,使学生能简单掌握奥斯曼土耳其崛起的过程;展示奥斯曼土耳其扩张地图,按照地图和学生一起整理奥斯曼土耳其崛起的相关知识点。

第四单元第11课奥斯曼帝国一、奥斯曼土耳其人的兴起起源:奥斯曼土耳其人,原为西突厥的一支1299年,奥斯曼人的首领奥斯曼一世宣布独立建国。

建国初期奥斯曼人热衷向外用兵扩张,与同种同教的诸突厥邻国保持友好关系二、攻占君士坦丁堡1453年4月默罕默德二世攻占君士坦丁堡1457年奥斯曼人迁都君士坦丁堡后将其改名为伊斯坦布尔。

16世纪初,成为横跨欧亚非三国的当时世界上最强大的军事封建大帝国,三、帝国的统治帝国的影响:对巴尔干半岛对东西商路:破坏地中海地区原来的商业秩序和环境,迫使欧洲商人另行寻找通往东方的新航路第五单元中世纪西欧第12课封建制度一、封建制度的产生(奴隶制→封建制度)日耳曼国家中,存在时间最长影响最大的是法兰克王国封建经济制度的主要特征:农奴劳动和地租剥削封建等级制:国王公侯伯子男骑士8世纪上半叶,法兰克宫相查理。

马特改革徒弟分配制度,变无条件赏赐为有条件分封,史称:采邑改革采邑改革促进了西欧封建制度的发展。

(消极意义)国王仅仅是名义上的全国最高土地所有者,实际上权力有限,封建领主权利坐大,王国处于割据状态西欧封建制度大体产生于6世纪下半叶后逐渐扩张,11世纪前后基本确立二、中世纪庄园庄园是西欧中世纪农村基本的经济和社会组织,是自给自足。

封闭的经济实体14世纪之后,生产力水平的提高和商品货币关系的渗透,庄园开始衰败。

第13课城市的复兴一、城市的复兴和自制从11世纪开始,随着生产力的提高和商品经济的发展,城市再度兴起(兴起的原因)意大利北部,法兰西南部,北海南部沿岸的中世纪城市兴起最早发展最快城市的特点:规模有限、人口少、环境脏乱差中世纪城市为了维护自身利益,营造有利于商品经济发展的环境,同时为掌握司法权和行政权,产生了城市自治斗争。

金钱赎买和武装斗争是常见的两种方式。

二、等级君主制等级君主制是王权借助等级代表会议实施统治的一种政权形式。

政权形式:贵族与市民共同参政,并在一定程度上分享权力,这是西欧封建制度的重要特性之一。

第11课奥斯曼帝国导入:上节课我们一起学习了伊斯兰教的产生和阿拉伯帝国的创立,知道两者之间存在着密切的关系。

但1258年,蒙古军队的铁骑攻陷了巴格达,阿拉伯帝国终告覆亡。

那么在阿拉伯帝国灭亡之后,伊斯兰世界又将走向何方?美国著名历史学家斯塔夫理阿诺斯在其享誉世界的名著《全球通史》中称:“如果当初火星上有一位观察者,在观察约1500年前后的世界,那么,给他印象更深的将是伊斯兰世界而不是基督教世界。

”那么,1500年前后的伊斯兰世界是一个怎样的世界呢?今天这节课我们就来学习这段历史。

一、奥斯曼土耳其人的兴起1、奥斯曼人的兴起谈到奥斯曼土耳其人,要从他们的祖先西突厥人开始追溯。

在汉代的时候,突厥人就生活在我国北部的蒙古高原。

公元6世纪7世纪之间,因为继位制度混乱,突厥分裂为东突厥和西突厥。

突厥人属于游牧民族,游牧民族由于生产力水平低,所以经常劫掠农耕民族,获得生产生活资料。

从中国的魏晋南北朝时期,中国就和突厥民族战争不断。

公元629年,唐朝终于消灭了东突厥。

又经过30年的努力,打败了西突厥。

西突厥人战败后,就向西迁居到现在的中亚地区。

这时的奥斯曼人就是属于西突厥的一个游牧部落。

到了公元8世纪,阿拉伯帝国占领中亚,奥斯曼人也接受伊斯兰教。

到了13世纪,蒙古人作为一个强有力的游牧部落,不仅逐步占领中国。

他们还发动了一系列的西征。

奥斯曼人打不过蒙古人,就在蒙古人的追赶下,不断的西迁。

后来在小亚细亚半岛落脚。

接受了当地罗姆苏丹国的庇护。

当时罗姆苏丹国信仰伊斯兰教,他们占领的小亚细亚半岛原来是东罗马帝国的领土。

后来东罗马帝国向西败退。

但这两个国家之间因为领土和宗教,彼此征战不断。

同样信仰伊斯兰教的罗姆苏丹国和奥斯曼人达成了协议,奥斯曼人获得一块与拜占庭帝国接壤的牧场。

而奥斯曼人替罗姆苏丹国守卫边境。

这块土地成为奥斯曼人的发祥地。

2、奥斯曼国家的建立为什么这个民族被称作奥斯曼人呢?他们的名称来源于开国国王奥斯曼一世的名字。

刘悦第十一课奥斯曼帝国一、导入我们上节课学习了一个地跨欧亚非三洲的大帝国,那就是阿拉伯帝国。

伊斯兰教从此兴起,至今成为世界上的三大宗教之一,有着极大的影响力。

这节课的开始,我想和大家一起回忆一下我们上节课学过的知识。

提问:伊斯兰教兴起的时间?回答:公元7世纪提问:在哪里兴起?回答:麦加。

提问:创始人是谁?回答:穆罕默德。

提问:教义经典是哪部?回答:古兰经。

嗯,大家回答的很好。

大家知道,阿拉伯帝国于1258年被蒙古骑兵所灭,但是它所创立的伊斯兰教文明却传播到了帝国所征服的领域,并产生了深远的影响。

我们这节课就要进入一个同样的伊斯兰帝国,奥斯曼帝国——一个兴起于小亚细亚,最终成为横跨欧亚非三洲的庞大帝国。

二、讲解1、奥斯曼土耳其人的兴起奥斯曼土耳其帝国是十五至二十世纪横跨亚欧非三大洲的强大伊斯兰帝国,它兴起于小亚细亚,靠着其草原圣战勇士的传统,在拜占庭和穆斯林国家的长期战争中发展起来,十四至十五世纪间,土耳其人进入巴尔干半岛。

1453年,攻取伯斯布鲁斯海峡的著名古城——君士坦丁堡,并大举向中欧、西亚和非洲扩张,将整个伊斯兰教世界与巴尔干半岛及中欧联系在一起。

十七世纪以后,随着西方世界的迅速崛起,伴随着巴尔干、近东、埃及民族独立运动的发展,奥斯曼帝国逐步走向衰落,成为欧洲列强角逐近东地区的牺牲品。

土耳其人属于黄色人种,他们的祖先,是生活在中亚的游牧民族突厥人。

土耳其这一名称,就是由突厥二字的字音转变而来。

奥斯曼土耳其人是突厥人游牧部落的一支,其祖先西突厥人曾与中华帝国的汉唐王朝有过激烈的边境冲突。

七世纪以后,西突厥人辗转西迁至咸海和锡尔河之北,里海和伏尔加河以东,额尔齐斯河之西南的广漠草原上。

在进入这一地区伊斯兰教商人和苏菲派苦行僧人的影响下,接受了正统派伊斯兰教。

十一世纪早期,西突厥人中的一支塞尔柱克人越过锡尔河南下,进入巴格达,挟持了阿拔斯朝哈里发,成为伊斯兰教世界的实际统治者,从此,已经停止扩张的伊斯兰教帝国,开始了一个新的发展时期。

拜占庭帝国的近东边界从此再无宁日。

13世纪初,奥斯曼人曾依附于小亚细亚的罗姆苏丹国。

13世纪30年代,罗姆苏丹国将与拜占庭接壤的一块牧场赐予奥斯曼人,并令其守卫边境。

这块牧场遂成为奥斯曼人的发祥地。

1299年,奥斯曼人的首领奥斯曼一世宣布独立建国。

突厥人在近东的崛起引起了西方社会的关注,诱发了以拯救圣地为名的长达两个世纪之久的十字军东征。

十一至十三世纪间,尤其是第四次十字军攻取君士坦丁堡之后,小亚细亚出现了多种文化与宗教势力激烈冲突的局面。

14世纪末,奥斯曼军队大胜巴尔干联军和欧洲各国骑士十字军,控制了巴尔干半岛绝大部分地区。

1365年,奥斯曼人迁都亚得里亚堡,将此地作为向欧洲扩张的基地。

在近东,奥斯曼人势力继续发展至安纳托利亚中心,安卡拉成为奥斯曼人囊中之物。

在苏丹穆拉德一世统治期间,奥斯曼人进而控制了巴尔干半岛上的重镇,索菲亚和尼什。

奥斯曼土耳其人之所以能在巴尔干半岛迅速扩张的原因:首先,巴尔干半岛地势舒缓,很少有难以突破的天险。

多瑙河及其支流构成有效的联系通道,进军便利。

其次,巴尔干半岛上从来没有统一的政治实体,拜占庭、塞尔维亚、保加利亚和阿尔巴尼亚等国一直在竞相争斗,是奥斯曼人能够渔翁得利。

再次,当时西欧的基督教世界,正处于民族国家建立之前的阵痛之中,英、法百年战争,威尼斯和热那亚在地中海上的争夺,罗马教会内部的混乱,都使他们无力分身去关注奥斯曼人在巴尔干半岛上的进展,也不可能认识到这种进展对于未来欧洲的政治格局会发生什么样的影响。

2、攻占君士坦丁堡大家可以看到这张图,奥斯曼虽然控制了巴尔干的绝大部分地区,但是仍有一个地方无法征服。

那就是,君士坦丁堡。

君士坦丁堡当时是哪个国家的首都啊?此时的拜占庭帝国已然日薄西山,气息奄奄了。

亚洲领土早就不复存在,欧洲也仅剩孤城君士坦丁堡和其他几块不大的地方,并且统治阶级内部派别斗争激烈,人心涣散。

面对奥斯曼帝国的入侵,亲拉丁派企图寻求西欧各国君主,尤其是罗马教皇的援助。

该派不仅同意将东正教和天主教合并,而且还愿意承认罗马教皇的地位至高无上。

这一举动遭到东正教派的坚决抵制,该派声称“宁愿在君士坦丁堡看到土耳其人的头巾,也不愿看到教皇的法冕。

”而与奥斯曼帝国关系密切的上层人士则是亲土耳其派,为了维护自身利益,他们呼吁放弃抵抗,甚至不惜投降。

统治阶级的内讧进一步削弱了拜占庭帝国的防御力量,客观上助了奥斯曼帝国一臂之力。

但是,君士坦丁堡也不是一日即可攻下的。

我们来简单的了解下攻城的过程。

1453年4月6日,穆罕默德二世一切准备就绪,亲率约20万大军,300艘战舰和攻城重炮,开始围攻君士坦丁堡。

当时君士坦丁堡仅有5万居民,其中士兵6千余人,外加来自威尼斯和热那亚等地的雇佣军约3千人,总兵力不足1万,明显处于劣势。

这里我们要说一下攻城重炮,当时的战争中多采用的是木制的抛石机(附板书),射程短而且抛起的石头重量也很有限。

而这次特制的大炮,不仅是铜制的,而其发射的石弹也重达一千二百磅,相当于半吨,不要说操作这样一个大家伙,就是拖动它也十分费劲,据说当时用了60到100头牦牛才将它运到了君士坦丁堡的城下。

君士坦丁堡地势险要,三面环水,黄金海角(君士坦丁堡内港)更有铁链封锁,唯一的陆上通道又筑有三重城墙。

1453年的春天,奥斯曼已将大军聚集在了君士坦丁堡附近,一部分兵力集中于君士坦丁堡城西,另一部分则列于博斯普鲁斯海峡东岸,另还有大批军舰集中在君士坦丁堡城东和城南的海面上。

所以进攻一开始,奥军主要进攻的是西面城墙。

虽然有大炮相助,但只是开了几个小洞,战果不佳。

而在金角湾外的奥军舰,由于拜占庭拉起的铁索,未能靠近君士坦丁堡。

穆罕默德二世久攻不下,穆罕默德灵机一动,在博斯普鲁斯海峡海峡与金角湾之间的陆地上找到的一段最短的距离,而这个地方属于加拉太区,于是,穆罕默德二世便以日后保留加拉太区的商业特权为条件,换取热那亚人的合作加拉太区是位于君士坦丁堡城郊的热那亚商业殖民地。

奥斯曼军队在上面铺设木板,再浇上油脂,又制造了带轮子的载船架,将全部72艘战舰拉过加拉太后面的陆地,直接绕过拜占庭地区,进入金角湾。

出其不意地从侧面进攻君士坦丁堡。

一夜之间,君士坦丁堡即四面楚歌,守城士兵两面受敌,形势更为不利,但他们拒绝投降,拼死以抗。

5月下旬,奥斯曼军队内部出现严重分歧,一部分高级官员风闻欧洲援军即将前来,力主撤军。

穆罕默德二世分析形势后指出,欧洲国家内部矛盾重重,绝不可能驰援垂死的拜占庭帝国,因此果断决定继续围攻。

为刺激军队的斗志,总攻前夜,穆罕默德二世向士兵们宣布,破城后所有战利品,包括各种金银财宝和俘虏,全部归士兵所有,并准许他们尽情屠掠3天。

5月29日,苦苦支撑了53天的君士坦丁堡终告失守,历经千年风雨的拜占庭帝国灭亡。

君士坦丁堡的胜利,使得奥斯曼人得到了一个军港、商港,一个扼守欧亚贸易中枢的重要据点,一个可以给土耳其人带来荣耀的帝国都城。

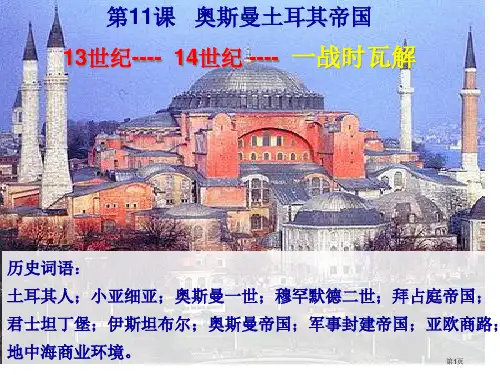

1457年,奥斯曼人迁都君士坦丁堡,后将其改名为伊斯坦布尔。

并且将原来东正教教堂圣索菲亚大教堂的穹顶改成了象征伊斯兰教的新月造型,伊斯兰教被植入君士坦丁堡。

君士坦丁堡的陷落,使奥斯曼人得到了一个出色的军港和商港,一个扼守欧亚贸易中枢的重要据点,一个可以给土耳其带来荣耀的帝国都城。

于是,征服者穆罕默德骄傲地自称为罗马皇帝和两块陆地和两块海域的统治者。

3、帝国的扩张1453年至1566年,是奥斯曼帝国的黄金时代,苏丹塞里姆一世和军队凭借其先进的武器和大炮,越过陶鲁斯山脉,将著名的穆斯林的都城大马士革和开罗、圣城麦加、麦地那和耶路撒冷纳入帝国的版图,奥斯曼苏丹从此自命为伊斯兰教的保护人和穆斯林文化的代表,开始使用虔诚信徒的首领这一封号。

苏莱曼二世时期,奥斯曼土耳其人加快向多瑙河上游的发展。

1526年,在莫哈奇战场上战胜了匈牙利骑士精锐部队,将匈牙利并入帝国版图。

不久,奥斯曼帝国便成为地跨亚非欧三洲的大帝国,昔日拜占庭和阿拉伯帝国的大部分领土都在其版图之内,国力臻于强盛,堪称当时世界上最强大的均是封建帝国。

维系奥斯曼帝国生存和发展的三大支柱是:草原传统、加奇理想及借鉴于穆斯林波斯和罗姆苏丹国的高级伊斯兰传统。

草原传统,即严格的家族血统世袭制。

加奇理想,就是以圣战为荣,这决定了奥斯曼国家以征服立国、靠战争起家的军事封建主义特点和奉军人为至尊的价值观,从事生产劳动的非穆斯林民众处于社会的下层。

为保证军人的财产、政治地位以及其卓越的战斗力,奥斯曼帝国广泛地施行了蒂马尔制和奴隶近卫兵制,即所谓古兰。

古兰制度,是奥斯曼帝国补充步兵和行政管理人员的重要制度,古兰就是经过精良训练,在军队和国家机构中服役的奴隶。

奥斯曼人在基督教徒集中的地区定期征集出身于基督教家庭的男孩,这些被征集的男孩将集中接受伊斯兰教的割礼,和严格的军事、政治、宗教教育,结业以后补充道苏丹的近卫军、宫廷侍从以及政府机构的官员中去。

用这种方法训练出来的奴隶近卫军队伍,是奥斯曼人对外扩张和对内实行统治的重要支柱。

后来,就成为反对土耳其民主革命的顽固力量。

4、帝国的统治1453至1566年这一时期,奥斯曼国家社会秩序稳定,执法较公平,没有太多的苛捐杂税,人民生活比较安定,帝国进入了空前的盛世。

这一时期,帝国的对外贸易业十分繁荣,奥斯曼帝国与欧洲各国,包括威尼斯商人、法国人和其他欧洲国家的商人都得到了相应的贸易特权,欧洲各国的大使也相继到任。

在苏莱曼指令下,奥斯曼的标准法典《群河总汇》问世,苏莱曼因此以伟大的立法者而著称于世。

而苏莱曼统治时期,奥斯曼人的文化也有了惊人的发展,它融合了草原游牧部落的传统、波斯人的艺术主题、文学典范及崇拜王权的政治观念,也纳入了拜占庭人的军事和政治制度,以及阿拉伯人的科学、宗教和文字,成为近东文化的一道新的风景线。

咖啡的传入成为16世纪奥斯曼国家生气勃勃的象征,来自新大陆的烟草,也通过英国人传入了奥斯曼帝国,民间的文化活动更展示了帝国的繁荣和昌盛。

苏莱曼时期的建筑师锡南,一生建造了300多座建筑,1557年落成的著名苏莱曼清真寺就是他的传世之作。

这座清真寺是奥斯曼人征服亚欧非三大洲胜利的象征。

四座尖塔和十条长廊,象征着奥斯曼人征服的里程碑。

十象征着苏莱曼是这个家族的第十位苏丹,四象征着苏莱曼是统治君士坦丁堡的第四位苏丹。

它的庄严圆顶比查士丁尼的圣索菲亚大教堂还要高16英尺左右,以此来炫耀他的帝国是前无古人的。

在当时的欧洲世界,堪与苏莱曼对抗的君主,只有哈布斯堡王室的神圣罗马帝国皇帝查理五世、法国的法兰西斯一世和英国的亨利八世。

苏莱曼以征服者的声威傲视着这些同代人,他给法国国王写下的一封信中,是这样称呼自己的:“朕乃苏丹之苏丹,君主中之君主,四海方圆内诸君主王冠的分配者,真主在地球上的投影。