25_两个铁球同时着地(用)

- 格式:ppt

- 大小:1.46 MB

- 文档页数:23

25 两个铁球同时着地学习目标:1、认识3个生字,会写12个生字。

能根据上下文理解“信奉、固执、胆大妄为”等重点词语的意思。

2、有感情地朗读课文。

3、初步学习通过典型事例表现谷物品质的写法。

4、了解两个铁球同时着地的实验过程,学习伽利略不迷信权威,执著求实地探求科学真理的精神。

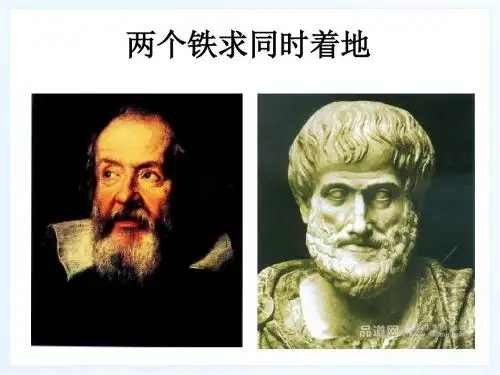

课前准备:1、布置学生搜集伽利略和亚里士多德的图片和生平资料。

2、教师制作能够直观反映两个铁球同时着地的课件及课文插图幻灯片。

课时:两课时第一课时一、导入新课,激发兴趣1、这节课我们认识一位伟大的科学家,他就是17世纪意大利的物理学家、天文学家伽利略、谁能结合课前搜集到的资料来给大家介绍一下?(学生展示课前搜集的资料、互相补充,对伽利略有一个感性的认识)2、(出示课文插图)同学们,这就是意大利著名的比萨斜塔,1590年,看戏的数学教授伽利略就在这里做了举世闻名的实验(板书课题:两个铁球同时着地),下面就请同学们自读课文,去感受这次意义重大的实验。

二、初读课文,自学生字词。

1、提出读书要求:自己小声读课文,想课文讲了一伯什么事;着地、伽利略、信奉、亚里士多德、解释、更改、的确、比萨城、胆大妄为、固执、2、默读课文,初步感知人物默读全文,画出使你深受启发的句子,反复读一读,并在空白处写一写自己的感受。

3、小组内初步交流。

4、自主读书,诱导感悟同学们,我们已经充分朗读了课文,并初步交流了自己的读书感受。

下面,就请同学们再一次放声朗读课文,可自读,也可同桌互读。

(学生自主读书)5、把你认为自己读得最好得段落读给大家听。

第二课时一、复习旧课,导入新课1、听写本课的新词。

同桌互相检查。

2、结合重点语段,感知人物形象结合上节课的内容交流填空,并说明理由。

伽利略是一个()的科学家。

集体主,引导结合重点语段体会人物的精神品质,并指导有感情朗读。

如:伽利略是一个(善于思考的)科学家。

A学生汇报并说明理由:伽利略在念书时就提出都是难以解答的问题,被同学们称为“辩论家”;15岁时就对里士多德的话提出了质疑。

25.两个铁球同时着地伽利略是17世纪意大利伟大的科学家。

他在学校念书的时候,同学们就称他为“辩论家”。

他提出的问题很不寻常,常常使老师很难解答。

那时候,研究科学的人都信奉亚里士多德,把这位两千多年前的希腊哲学家的话当作不容许更改的真理。

谁要是怀疑亚里士多德,人们就会责备他:“你是什么意思?难道要违背人类的真理吗?”亚里士多德曾经说过:“两个铁球,一个10磅重,一个1磅重,同时从高处落下来,10磅重的一定先着地,速度是1磅重的10倍。

”这句话使伽利略产生了疑问。

他想:如果这句话是正确的,那么把这两个铁球拴在一起,落得慢的就会拖住落得快的,落下的速度应当比10磅重的铁球慢;但是,如果把拴在一起的两个铁球看作一个整体,就有11磅重,落下的速度应当比10磅重的铁球快。

这样,从一个事实中却可以得出两个相反的结论,这怎么解释呢?伽利略带着这个疑问反复做了许多次试验,结果都证明亚里士多德的这句话的确说错了。

两个不同重量的铁球同时从高处落下来,总是同时着地,铁球往下落的速度跟铁球的轻重没有关系。

伽利略那时候才25岁,已经当了数学教授。

他向学生们宣布了试验的结果,同时宣布要在比萨城的斜塔上做一次公开试验。

消息很快传开了。

到了那一天,很多人来到斜塔周围,都要看看在这个问题上谁是胜利者,是古代的哲学家亚里士多德呢,还是这位年轻的数学教授伽利略?有的说:“这个青年真是胆大妄为,竟想找亚里士多德的错处!”有的说:“等会儿他就固执不了啦,事实是无情的,会让他丢尽了脸!”伽利略在斜塔顶上出现了。

他右手拿着一个10磅重的铁球,左手拿着一个1磅重的铁球。

两个铁球同时脱手,从空中落下来。

一会儿,斜塔周围的人都忍不住惊讶地呼喊起来,因为大家看见两个铁球同时着地了,正跟伽利略说的一个样。

这时大家才明白,原来像亚里士多德这样的大哲学家,说的话也不是全都对的。

《两个铁球同时着地》教学设计教材分析:《两个铁球同时着地》讲的是意大利科学家伽利略年轻时代承受着巨大的压力,勇敢挑战人人信奉的哲学家亚里士多德的一句话,并经过反复求证和公开试验,用事实捍卫了真理。

第 1 讲课题25 两个铁球同时着地课型精读教学目标1、认识3个生字,会写12个生字、能根据上下文理解“信奉、固执、胆大妄为”等重点词语的意思。

2、有感情地朗读课文。

3、初步学习通过典型事例表现人物品质的写法。

4、了解两个铁球同时着地的实验过程,学习伽利略不迷信权威,执著求实地探求科学真理的精神。

教学重点1、初步学习通过典型事例表现人物品质的写法。

2、了解两个铁球同时着地的实验过程,学习伽利略不迷信权威,执著求实地探求科学真理的精神。

课前准备1、布置学生搜集伽利略和亚里士多德的图片和生平资料。

2、教师制作能够直观反映两个铁球同时着地的课件及课文插图幻灯片。

主备学校实验小学主备人张小菲审核人教学过程:第一课时●导入新课,激发兴趣1、这节课我们要走近一位伟大的科学家,他就是17世纪意大利的物理学家、天文学家伽利略。

准能结合课前搜集到的资料来给大家介绍一下?(学生展示课前搜集的资料,互相补充,对伽利略有一个感性的认识)2、(出示课文插图)同学们,这就是意大利著名的比萨斜塔,1590年,年轻的数学教授伽利略就在这里做了举世闻名的实验(板书课题:两个铁球同时着地),下面就请同学们自读课文,去感受这次意义重大的实验。

●初读课文:要求:1、读准字音,读通句子。

2、课文讲的是谁的故事?他是什么时期的哪国人?3、他做了一件什么事?课文按什么样的顺序叙述的?(请你用上“先……然后……接着……最后……”叙述)4、检查自读:指名分段读课文,检查朗读情况,注意将这些词语读正确:着地、伽利略、信奉、亚里士多德、解释、更改、的确、比萨城、胆大妄为、固执。

●默读课文,初步感知人物1、默读全文,画出使你深受启发的句子,反复读一读,并在空白处写一写自己的感受。

2、小组内初步交流。

●自主读书,诱导感悟1、同学们,我们已经充分自读了课文,并初步交流了自己的读书感受。

下面,就请同学们再一次放声朗读课文,可自读,也可同桌间轮读。

(学生自主读书)2、把你认为自己读得最好得段落读给大家听。

25两个铁球同时着地分析

铁球同时着地是一个经典的物理问题。

如果两个铁球同时着地,我们

需要考虑的主要因素包括重力、地面的反作用力、以及铁球之间的相互作

用力。

首先,我们来分析重力对两个铁球的影响。

根据牛顿的第二定律,物

体所受合外力等于物体的质量乘以加速度。

因为两个铁球同时着地,它们

所受的重力是相同的,即质量乘以重力加速度。

假设两个铁球的质量分别

为m1和m2,重力加速度为g,则两个铁球所受的重力分别为F1=m1g和

F2=m2g。

因为两个铁球同时着地,所以它们的受力情况是一样的。

接下来,我们来分析地面对两个铁球的反作用力。

根据牛顿第三定律,任何物体对另一个物体施加力,另一个物体都会对它施加等大反向的力。

所以当铁球着地时,地面会对铁球施加一个大小等于铁球所受重力的反向力。

这个反作用力可以保证铁球在地面上停留,不会无限加速下去。

最后,我们来分析两个铁球之间的相互作用力。

当两个铁球同时着地时,它们之间会产生一个相互作用力,这个力可以使得铁球之间相互推开

或者拉近。

这个相互作用力的大小取决于两个铁球之间的距离和接触面积

等因素。

总的来说,两个铁球同时着地是一个复杂的物理问题,需要考虑重力、地面的反作用力、以及铁球之间的相互作用力等多个因素。

通过对这些因

素的分析和综合考虑,我们可以更好地理解这一现象的物理原理。

【精品】四年级下语文同步阅读及答案|人教新课标25.两个铁球同时着地勤学好问的伽利略那时候,研究科学的人都信奉(féng fèng)亚里士多德,把这位两千多年前的希腊哲学家的话当作不容许更改的真理。

谁要是怀疑亚里士多德,人们就会责(zé zhé)备他:“你是什么意思?难道要违背(bèi bēi)人类的真理吗?”亚里士多德曾经说过:“两个铁球,一个10磅重,一个1磅重,同时从高处落下来,10磅重的一定先着地,速度是1磅重的10倍。

”这句话使伽利略产生了疑问。

他想:如果这句话是正确的,那么把这两个铁球拴(shuān shuàn)在一起,落得慢的就会拖住落得快的,落下的速度应当比10磅重的铁球慢;但是,如果把拴在一起的两个铁球看作一个整体,就有11磅重,落下的速度应当比10磅重的铁球快。

这样从一个事实中却可以得出两个相反的结论,这怎么解释呢?1.我会选出正确的读音。

2.我会写出下列词语的反义词。

怀疑( ) 责备( ) 信奉( )3.亚里士多德讲的那段话意思是什么?4.“一个事实”指什么?请用“~~~~~”线画出来;两个相反的结论又指什么?请用“ ”线画出来。

5.难道你要违背人类的真理吗?改为陈述句:勤学好问的伽利略伽利略17岁那年,考进了比萨大学医科专业。

他喜欢提问题,不问个水落石出决不罢休。

有一次上课,比罗教授讲胚胎学。

他讲道:“母亲生男孩还是女孩,是由父亲的强弱决定的。

父亲身体强壮,母亲就生男孩;父亲身体衰弱,母亲就生女孩。

”比罗教授的话音刚落,伽利略就举手说道:“老师我有疑问。

”比罗教授不高兴地说:“你提的问题太多了!你是个学生,上课时应该认真听老师讲,多记笔记,不要胡思乱想,动不动就提问,影响同学们学习!”“这不是胡思乱想,也不是动不动就提问题。

我的邻居,男的身体非常强壮,可他的妻子一连生了5个女儿。

这与老师讲的正好相反,这该怎么解释?”伽利略没有被比罗教授吓倒,继续反问。

25.《两个铁球同时着地》课堂实录师:老师这里有两个玩具球,一大一小。

我们用它们来代表10磅重的铁球和1磅重的铁球。

这两个铁球同时从同一高度落下来,结果会怎样?(教师做两个玩具球同时下落的试验,两个球同时落在讲桌桌面上。

)对于现在的人们来说,这是一个很普通的物理现象。

可是,就在1590年,人们还没有认识到这个现象,因为当时研究科学的人,都相信古希腊哲学家亚里士多德的话。

对他的说法,人们不是一般的相信,而是相信到了什么程度?生:(读课文第二自然段)到了信奉的程度。

亚里士多德的话被人们当作不容许更改的真理,如果有人怀疑他的观点,就会受到人们的责备。

师:一个人怀疑,许多人责备。

什么是“责备”?生:是斥责,是批评,是指责。

(指导学生读人们指责的话:“你是什么意思?难道要违背人类的真理吗?”)师:在这样的社会风气下,亚里士多德的话就被人们奉若神明。

那么关于这两个铁球怎样落地的,亚里士多德是怎么说的呢?生:(读)亚里士多德曾经说过:“两个铁球,一个10磅重,一个1磅重,同时从高处落下来,10磅重的一定先着地,速度是1磅重的10倍。

师:这段话强调了什么?生:强调了两个铁球同时落下时,速度不同。

10磅重的是1磅重的10倍。

师:要是按照这样的说法,这两个铁球应该怎样从空中落下来?谁来演示一下?(一名学生走到讲台前手持玩具球演示下落的过程。

)师:当时人们对这样的说法毫不怀疑。

可是有一位年近25岁的数学教授伽利略,读了这句话,他不是轻易地相信,而是先做了什么,又做了什么?生:他先去思考亚里士多德的话对不对,然后又做了许多次试验,证明亚里士多德的话的确说错了。

师:我们来品读课文,看看伽利略是怎么思考的,是怎么试验的。

先看看他思考的过程。

(出示课件)如果这句话是正确的,那么把这两个铁球拴在一起:①落得慢的就会拖住落得快的,落下的速度应当比10磅重的铁球慢;②但是,如果把拴在一起的两个铁球看作一个整体,就有11磅重,落下的速度应当比10磅重的铁球快。