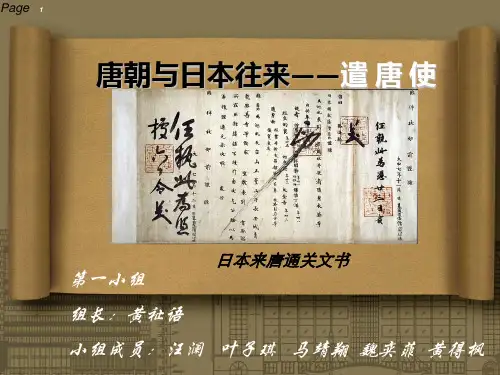

日本遣唐使

- 格式:pptx

- 大小:1.85 MB

- 文档页数:20

试析日本遣唐使出使的目的中日两国作为一衣带水的邻邦,自后汉光武中元二年(公元57年)遣使来朝开始,日本一直通过派遣使者的形式与中国保持着联系,随着唐朝时期日本遣唐使的大量派出,中日交流在这一时期出现了一个高潮。

关于遣唐使出使的目的这一问题,学术界已经形成了丰硕的研究成果,但大都是仅从国家的角度出发进行探究。

本文试以前人的研究成果为基础,从国家和个人双重角度出发来分析遣唐使出使的具体目的所在。

标签:遣唐使;出使目的;中日交流遣唐使作为历史上中日两国之间交流的重要媒介,一直是学界研究的重要课题之一。

其中遣唐使出使目的的研究是重要的研究方向之一,近来国内学界关于遣唐使出使目的的研究成果颇丰,但大多集中于从遣唐使出使的国家目的出发,并将遣唐使出使的情况按时间顺序划分为不同阶段来分期进行研究,本文旨在吸收前人研究的成果之上打破这一分期研究模式,从外交、政治、经济、文化等方面入手来展开对出使的国家目的方面的探究,并在此基础上试对遣唐使出使的个人目的加以探析,以期对遣唐使出使目的的研究予以辅充。

一、遣唐使概况所谓遣唐使是指唐朝时期日本派遣到中国的使者。

遣唐使的成员构成比较复杂,除大使、副使、判官和录事外,还包括入唐学生、学问僧、请益生、请益僧、医师、乐师、画师及水手等。

除派遣人员的多元化以外,出使的人数也相对较多,“最多时直接参与的人员达四五百人,相当于一个省(中央机构名称)的规模。

”[1]日本自“公元630年八月(舒明天皇二年)派大仁药师惠日遣唐”开始,①至公元894年(宇多天皇宽平六年)遣唐使制度废止,其间共历时260年,派遣出使19次,其中成功到达唐朝本土13次。

“孝德白雉四年(公元653年),日本遣唐使在入唐途中经过萨摩国萨麻郡附近时遇难;另外,齐明五年(公元659年)日本遣唐船队中的第一舶漂流至南岛时被岛上人所杀,仅东汉阿利麻等五人乘岛人船到唐括州。

”[2]64可见由于途中受到自然因素及人为等因素的影响,加之日本航海技术的局限,遣唐使出使的危险性较大。

关于遣唐使的历史故事 中⽇两国交往最频繁的时候是在公元630年--894年,这段期间共派出遣唐使19次,其中除去三次”送唐客使”和⼀次”迎⼊唐使”及两次因故未成⾏外,正式来华的共有13次。

下⾯我们就来看看关于遣唐使的故事吧! 遣唐使 难波港(今⽇本⼤阪)内⼀派热闹的景象,⼜⼀⽀准备渡海前往中国的使团船队要出发了。

四只巨⼤的⽊制帆船依次排列着,每只船上都能载⼀百多⼈,船舷和桅杆上彩带飘场。

⽇本天皇举⾏宴会,作歌送⾏。

侍巨们唱起天皇写的送⾏诗: 希望你们渡⼤海如平地, 居船上如坐床, 四船联翩, 不⽇平安归航! 船队在⼈们的祝愿声中,离开了港⼝,驶向了茫茫的⼤海。

这时候的中国正处在唐代,经济、⽂化都很繁荣。

⽇本在646年⼤化改新后,开始把中国作为学习的榜样,按照隋唐王朝的政权形式,建⽴起新的制度。

⽇本全国上下对吸收中国⽂化⾮常积极,于是不断派出⼤批⼈员到中国学习,这些⼈就称作“遣唐使”。

其中正式使节包括⼤使、副使,有时还有⼤使之上的持节使、押使、都是⽇本天皇任命的国家⼤⾂。

使团中还有到中国学习的留学⽣、僧⼈、⼯匠等。

⼀千⼆百多年前,要横渡波涛汹涌的⼤海并不是容易的事。

风暴经常使航船倾覆,或者把它们吹到台湾甚⾄越南等很远的地⽅。

但是,⼤海和风暴阻挡不住中⽇间的友好往来。

唐朝时期,⽇本⼀共派出遣唐使⼗九次。

每次少的两百⼈,多的有四五百⼈。

遣唐使的船队离开难波港后,先沿着⽇本海岸航⾏,最后在九洲北部开始横渡⼤海。

早期的路线是向北到朝鲜半岛附近,经渤海在中国⼭东北部上岸。

后来就直接西渡东海,在中国⼤陆的扬州和明州(今宁波)登陆。

遣唐使⼀到中国,就受到当地⼈民的欢迎和隆重接待。

当地政府提供⽅便交通,送他们到⾸都长安(今西安)。

唐朝的皇帝常常亲⾃接见他们,有时为表⽰特别欢迎,还令画师为⼤使画像作纪念。

随使团前来的留学⽣⼤多到唐朝最⾼学府国⼦监学习,然后⼜可以在中国政府机构⼯作。

来学习的⽇本僧⼈,也都被派往名⼭⼤寺拜师求教。

青春の遣唐使01阿倍仲麻呂宰相の娘と結婚?王勇陰陽五行説では、青い色も春の季節も東方に配当される。

六三〇年から八九四年にかけて、東から海をわたってきた遣唐使は、まさしく「青春」の言葉にふさわしい。

そして、青史に名を垂れる遣唐使人の多くは、求法や留学に青春を燃やした。

阿倍仲麻呂(あべのなかまろ)もその一人だった。

一九九八年、拙著「唐から見た遣唐使」(講談社)が上梓(じょうし)されてまもなく、一通の手紙が研究室に舞い込んだ。

差出人は日本在住の華僑F氏、「仲麻呂が唐女を娶(めと)った」との愚説に同調してくれ、新証拠として同人誌に書いたエッセイ「客家(はっか)とは何か」を添えていた。

さっそく拝読すると、西安の仲麻呂記念碑に「宰相張九齢(ちょう・きゅうれい)の娘と結婚した」とある経歴を見て「急に仲麻呂に対して親近感を覚えた。

若しも仲麻呂が再びこの世に現れたら、私と客家語でお話し出来ただろうと想像するだけでも楽しくてしょうがない」と書かれている。

「開元の治を花咲かせた名宰相の千金と?」わが目を疑った。

もし事実だったら、古代史の一大発見になるのだ。

そう思って図書館へ飛び、碑文をつぶさに点検したが、F氏の言う証拠はついに見当たらなかった。

養老元年(七一七)晩春、十九歳の仲麻呂は多治比県守(たじひのあがたもり)を正使とする第九次遣唐使節団に随行して難波津から出帆、十月ごろ待望の長安に入城した。

その後、官吏を養成する太学(たいがく)に進学、科挙試験を突破、皇帝玄宗の側近となり、宮中の図書などをつかさどる秘書監や南方を治める安南節度使にまで昇りつめた。

栄光ある晩年よりも、その波瀾(はらん)万丈の青春時代に魅力を感じるのは私一人ではなかった。

吉川幸次郎(よしかわ・こうじろう)博士は森鷗外の「舞姫」の軼事(いつじ)を引き合いに、仲麻呂には「少なくとも姫侍はいたであろう」と推測するが、わたしは王維(おう・い)の送別詩序の「必斉之姜、不帰娶於高国(結婚相手は必ずや大国の公主にして、帰って諸侯国の娘を娶らず)」を結婚の証拠と見る。

一、遣唐使概况中日交往的历史源远流长,据史书记载,中日两国交流追溯于西汉时期。

日本航海技术的欠发达以及海上环境的极端性,为遣唐使的路程增加了风险,“有去无回”、沉船现象时有发生,但唐朝仍是中日交流的顶峰时期。

促使日本政府不断地派遣遣唐使的原因主要有两个:一是中国在很长的历史时期内,作为东亚最先进、最强大的国家而存在,吸引着东亚各国。

唐朝的疆域辽阔,政治经济高度发达,文化科技繁荣,各民族融洽相处,且热情欢迎各国来唐友好交流;二是日本尚处于奴隶制社会,国内民族矛盾尖锐,国内的政治经济社会状况较为落后,日本需要学习唐朝的先进文明,以此来改造本国的政治经济制度,实现日本本国的发展。

日本向唐朝派遣遣唐使,不辞艰险,远渡重洋,开启了中日交流的新篇章。

关于遣唐使的次数,有很多学者提出不同意见,目前为大家普遍认同的是十三次:贞观四年(630年)、永徽四年(653年)、永徽五年(654年)、显庆四年(659年)、麟德二年(665年)、总章二年(669年)、大足元年(701年)、开元四年(716年)、开元二十年(732年)、天宝九年(750年)、大历十年(775年)、贞元十七年(801年)、太和八年(834年)。

遣唐使制度始于7世纪,结束于9世纪,经过了漫长的238年,状况盛大。

遣唐使主要由文臣与好学之士构成,他们作为天皇的文化使者,肩负着学习唐朝的政治经济制度和文化科技并传播回国的使命。

遣唐使在唐的主要活动分为两类:一是觐见皇帝。

因为中国自秦朝以来实行的君主专制制度和中央集权制度以及古代中国国力的强盛,到达中国的遣唐使只有一人可以进京朝见皇帝,其他的人在当地等待。

例如,834年,遣唐使到达中国后,进京的只有大使一人,而其余的类似长岑判官等杂职35人均留在扬州。

留在扬州的遣唐使团成员,或学习中国文化,或准备回国物资,或购买物品带回日本,以最大限度地汲取唐朝文明。

进京的遣唐大使代表日本与皇帝沟通,进行外交活动。

比如,在与皇帝进行交流时,会涉及到派遣到中国的日本学生和僧人的事宜。

历史上日本总共几次向唐朝遣派遣唐使?历史日上日本曾几次向唐朝遣派遣唐使?从公元七世纪初至九世纪末约两个半世纪里,日本为了学习中国文化,先后向唐朝派出十几次遣唐使团。

其次数之多、规模之大、时间之久、内容之丰富,可谓中日文化交流史上的空前盛举。

遣唐使对推动日本社会的发展和促进中日友好交流做出了巨大贡献,结出了丰硕的果实,成为中日文化交流的第一次高潮。

公元630年,舒明天皇派出了第一次遣唐使,从630-895年的二百六十多年间,奈良时代和平安时代的日本朝廷一共任命了十九次遣唐使,其中任命后因故中止者三次,实际成行的十六次。

但是有一次仅抵朝鲜半岛的百济国,有两次是作为送回唐朝专使的“送唐客使”,另有一次是因入唐日使久客末归而特派使团前往迎接的“迎入唐使”。

因此实际上页正名副其质的遣唐使是十二次。

这十几次遣唐使大致可以分为三个时期:初期:公元630一669年,共任命七次。

使团规模较小,船只一、二艘,成员一、二百。

航线走沿朝鲜半岛沿岸的北路,目的主要是为了学习唐朝的制度。

中期:公元702一752年,是极盛时期,共任命成行四次。

使团规模扩大,每次达五百多人,分乘四舶,收获成果也最大。

航线大多是经南方诸岛的南岛路。

为了全面深入学习盛唐文明,实现全盘唐化,有大批留学生、留学僧长期留唐。

后期:公元759一874年,是渐衰期,共任命九次实际成行仅六次。

此期唐朝经安史之乱逐渐衰败,因此日本学习唐朝的热情有所降低,使团规模缩小,留学生、留学僧留唐时间也减少成一、二年。

航线主要是直接横渡东海的大洋路。

由历史我们可以知道:只要是先进的、并为人类的文明发展有所贡献的科学文化知识,不管是古今中外,也不管他是社会主义国家的还是资本主义国家的,都不应排斥。

而应抱着古为今用,洋为中用,取其精华,去其糟粕的态度,善待善学善取善用,要用历史唯物主义观点和面向世界、面向未来的目光和襟怀,正确对待那无法避免的文化冲突问题,发展有中国特色的社会主义!。

遣唐使和鉴真东渡的故事

唐朝时期,中国与日本的交流十分频繁。

在这个时期,有两个重要的事件发生,它们分别是遣唐使和鉴真东渡。

遣唐使是唐朝政府为了维护对外交流和外交关系而设立的一种

使节制度。

从公元630年到894年的260年间,唐朝共派遣了50次遣唐使到日本,这种使节制度在东亚历史上是独一无二的。

遣唐使的主要任务是向日本传递唐朝的文化、政治、军事等方面的知识,同时也从日本了解有关日本的情况。

而鉴真东渡则是唐朝高僧鉴真在公元742年至754年间徒步走过海路,到达日本传播佛教的经历。

当时的日本由于政治上的动荡和文化上的空虚,需要大量的宗教文化来填补这个空缺。

鉴真带来的佛教文化成为了日本文化发展的重要组成部分,并对日本社会产生了深远的影响。

遣唐使和鉴真东渡是中国和日本文化交流的重要事件,不仅促进了两国之间的友好关系,也深化了两国之间的文化交流和相互了解,为两国的文化发展打下了坚实的基础。

- 1 -。

遣唐使名词解释

遣唐使是指唐朝时期,由日本向唐朝派遣的外交使节团队。

这个

使节团通常由官员、学者、艺术家和技术人员等组成,其主要任务是

进行外交和贸易交流、学习唐朝文化和技术、收集情报等。

遣唐使之间的交往激发了日本文化领域的显著发展。

一些学者和

艺术家带回了大量的唐朝文化和技术,推动了日本文化的繁荣和发展。

此外,遣唐使也促进了日本和唐朝之间的贸易关系、外交关系和文化

交流。

然而,遣唐使的活动在唐朝后期渐渐减少,并于839年终止。

虽

然它们短暂的存在时间,但对于东亚文化的交流和发展产生了深远的

影响,也成为了日本历史上一个重要的里程碑。

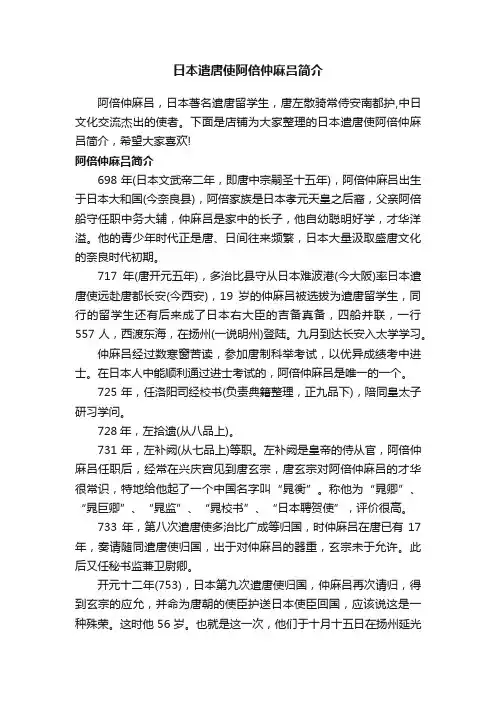

日本遣唐使阿倍仲麻吕简介阿倍仲麻吕,日本著名遣唐留学生,唐左散骑常侍安南都护,中日文化交流杰出的使者。

下面是店铺为大家整理的日本遣唐使阿倍仲麻吕简介,希望大家喜欢!阿倍仲麻吕简介698年(日本文武帝二年,即唐中宗嗣圣十五年),阿倍仲麻吕出生于日本大和国(今奈良县),阿倍家族是日本孝元天皇之后裔,父亲阿倍船守任职中务大辅,仲麻吕是家中的长子,他自幼聪明好学,才华洋溢。

他的青少年时代正是唐、日间往来频繁,日本大量汲取盛唐文化的奈良时代初期。

717年(唐开元五年),多治比县守从日本难波港(今大阪)率日本遣唐使远赴唐都长安(今西安),19岁的仲麻吕被选拔为遣唐留学生,同行的留学生还有后来成了日本右大臣的吉备真备,四船并联,一行557人,西渡东海,在扬州(一说明州)登陆。

九月到达长安入太学学习。

仲麻吕经过数寒窗苦读,参加唐制科举考试,以优异成绩考中进士。

在日本人中能顺利通过进士考试的,阿倍仲麻吕是唯一的一个。

725年,任洛阳司经校书(负责典籍整理,正九品下),陪同皇太子研习学问。

728年,左拾遗(从八品上)。

731年,左补阙(从七品上)等职。

左补阙是皇帝的侍从官,阿倍仲麻吕任职后,经常在兴庆宫见到唐玄宗,唐玄宗对阿倍仲麻吕的才华很常识,特地给他起了一个中国名字叫“晁衡”。

称他为“晁卿”、“晁巨卿”、“晁监”、“晁校书”、“日本聘贺使”,评价很高。

733年,第八次遣唐使多治比广成等归国,时仲麻吕在唐已有17 年,奏请随同遣唐使归国,出于对仲麻吕的器重,玄宗未于允许。

此后又任秘书监兼卫尉卿。

开元十二年(753),日本第九次遣唐使归国,仲麻吕再次请归,得到玄宗的应允,并命为唐朝的使臣护送日本使臣回国,应该说这是一种殊荣。

这时他56岁。

也就是这一次,他们于十月十五日在扬州延光寺会见了鉴真,实现了第六次东渡计划。

为了不使重要人员有同遭复没之险,乃分舟乘坐。

鉴真及其随从与副使宿祢胡磨同船,大使藤在清河与仲麻吕等同船,普照与吉备真备同船,当航行到阿尔奈波(冲绳岛)时,遭到大风暴的袭击,其他三船后来各自回到了日本,唯独阿倍仲麻吕的船杳无音信。

浅论日本废止“遣唐使”原因韩海涛摘要:中国与日本是一衣带水的近邻,自古以来中日就有着丰富的交流。

在《汉书·地理志》中“乐浪海中有倭人,分为百余国,以岁时来献见云”的记载,说明中日两国至少在西汉时期就有了交往。

中日交流在中国可以说是屡见不鲜。

唐朝时期,经济繁荣,社会稳定,文化昌盛。

对外开放达到了空前的高度,成为东亚地区最为强大的国家。

在这一时期,由于日本对大唐文化的向往,从而促使遣唐使活动达到了空前高潮。

然而,在公元894年,菅原道真的一纸文书却将这空前庞大的遣唐使活动送入了终点。

看似简单的原因其实另藏玄机。

政治原因是其中的一个原因,文化经济等方面也有着不同层次的影响,而这些原因归结起来,成为本文论述遣唐使被废止的真正原因。

关键词:遣唐使;日本:废止原因中国和日本自古以来就是一衣带水的近邻。

中日两国在慢慢地历史长河之中进行了多次的交流,在《新唐书·东夷列传》中“日本,古倭奴也。

去京师万四千里,直新罗东南,在海中,岛而居,东西五月行,南北三月行。

国无城郛,联木为栅落,以草茨屋。

左右小岛五十余,皆自名国,而臣附之。

置本率一人,检察诸部。

”而其中最为后人称道的当属中日遣唐使活动。

日本曾向唐朝一共派遣过十八次遣唐使。

可谓是规模庞大。

这也成为了中日文化交流的重要标志。

日本从政治、经济、文化等各个方面学习唐朝先进文化。

从而使日本社会生活的各方面发生了翻天覆地的变化。

在今天我们也能看到日本在很多方面都沿袭了唐朝时期的生活方式。

然而,就是这么一场为后人称道的大规模活动,却在公元894年由于菅原道真的一纸文书,宇多天皇突然下诏废止遣唐使活动。

于是这样一场声势浩大的活动就这样消失在世人的眼界中。

到底是什么样的原因才能让这样一场影响深远的活动戛然而止呢?政治原因是其中一个重要因素。

但在纵观遣唐使活动的全程,文化、经济甚至观念的变化都对遣唐使活动的废止产生过重要的影响。

本文希望可以从这些方面全面系统的阐述其原因。

在唐朝中日交流史上,日本前后任命了19次遣唐使团,但日本史书在称颂遣唐使团的留学生时却说:“我朝学生播名唐国者,唯大臣及朝衡二人而已。

”这里的朝衡就是阿倍仲麻吕,而大臣则是对吉备真备的尊称。

在日本人看来,吉备真备是与阿倍仲麻吕齐名的播名唐国者。

首次赴唐留学吉备真备原名下道真备,于持统九年(695年,唐证圣元年)出生于备中国(今冈山、兵库一带)的一个下级武官之家。

他自幼异常勤奋,在就读当时日本的最高教育机构大学寮时,便是一位学业成绩特别出众的优秀学生。

灵龟二年(716年,唐开元四年),在日本天皇选拔优秀留学生同遣唐使团一同赴唐时,年方22的吉备真备脱颖而出,被朝廷选中。

翌年,他与阿倍仲麻吕、大和长冈、玄昉等人,随以多治比县守为首的遣唐使团赴唐。

吉备真备到达长安的时间是唐开元五年(717年),此时正是大唐走向“开元盛世''的时代。

唐朝对遣唐留学生十分优待,在主掌外宾事务的鸿胪寺里,不仅为吉备真备等留学生供应各种生活所需,而且专门派遣四门助教赵玄默给他们授课。

吉备真备在唐留学生活18年,直到不惑之龄才回到日本。

他在漫长的留学生涯中,除了按部就班地学习经学、史学等既定课程之外,还博览诸学,汲取各种学艺技能,研究了唐代的天文、历法、音乐、法律、兵法、建筑、语言、书法、围棋等各类知识,成为一位博学、艺众的学者。

归国受到重用唐开元二十二年(734年,日天平六年),以多治比广成为大使的遣唐使团来到大唐,与之同行的还有到唐朝寻求授戒律师的荣取、普照,以及在中国留下墓志铭的井真成。

吉备真备在迎接了多治比广成一行人,并陪同他们完成朝贡和其他外交任务后,便携带自己多年积攒的物品,随同他们踏上归国征途。

就目前已知的资料来看,吉备真备是带回唐典籍、物品最多的一位留学生。

《续日本纪》记录了他归国时携带的具体物品,其中书籍有《唐礼》130卷、《太衍历经》1卷、《太衍历立成》12卷、《乐书要录》10卷。

此外,还有计时器测影铁尺;乐器铜律、方响、律管;武器弦缠漆角弓、马上饮水漆角弓、露面漆四节角弓和射甲箭、平射箭等。

遣唐使制度废止原因如何评价遣唐使制度遣唐使的意思遣唐使制度是日本历史上意义非常重大的一项对外学习制度,推动了日本社会的发展,同时也促进了中日两国之间的文化交流。

那么遣唐使的意思到底是什么呢?顾名思义,遣唐使的意思就是在唐代的时候,日本派到中国学习中国政治经济和文化的使节团。

从公元七世纪末期到九世纪末期,大约二百六十多年的时间里,日本先后派了十几次遣唐使,不论次数、规模还是时间、内容都可以算得上中日文化交流史上的盛举。

第一遣唐使团是在公元630年的时候,由日本舒明天皇派出的,到公元894年,日本朝廷总共任命了十九次遣唐使,但最后有几次没有来到中国,到达中国的遣唐使总共有十二次。

直到894年,也就是日本宽平六年,菅原道真向日本天皇谏阻,自此之后正式停止了遣唐使。

日本派出的遣唐使对于中日两国的文化交流的贡献是极其重大的,实际上也是中日文化交流的第一次高潮。

遣唐使来到唐朝每次都会受到热情款待,向唐朝皇帝献上贡品之后,会受到皇帝的接见和奖赏,当然当时的唐朝面对日本的主动学习,加之天朝上国的心理因素,每次都会让遣唐使带着丰厚的礼品回去,可谓是满载而归。

初期遣唐使人数有二百多人,后来逐渐增加到了五百多人,当然只有其中的主要成员才会被批准进入都城长安。

遣唐使一般在长安和内地逗留一年左右时间,可以充分感受唐朝的风土人情,购买他们所需要的书籍等物品,在遣唐使回日本的时候,唐朝为了显示泱泱大国的风度,会派人将他们送到沿海。

值得注意的是,日本的遣唐使和别的附属国的使节团是不一样,并不是朝贡使节,是不向唐朝称臣的。

以上就是日本遣唐使的简单介绍,想必大家一定明白遣唐使的意思了、遣唐使对于日本的贡献是不言而喻的,促进了日本的文字学和政治经济制度的发展,当然遣唐使对于中国文化的传播也是功不可没的。

遣唐使制度废止原因遣唐使是日本历史上非常伟大的创举,已逐渐成为一种制度,从第一次到最后一次总共历时两百六十多年。

遣唐使通过在唐朝的学习,回国后模仿唐代的政治经济文化制度,建立了自己的相关制度,促进了日本社会的发展。

唐朝鉴真东渡与日本遣唐使的比较1.目的地鉴真:日本遣唐使:大唐2.动机鉴真:个人受邀传扬佛教没有归国东渡原因唐代赴日传法名僧,日本常称为“过海大师”﹑“唐大和尚”,俗姓淳于。

扬州江阳县(今江苏扬州)人。

十四岁(一说十六岁)于扬州大明寺出家。

曾巡游长安﹑洛阳。

回扬州后,修崇福寺﹑奉法寺等大殿,造塔塑像,宣讲律藏。

四十余年间,为俗人剃度,传授戒律,先后达四万余人,江淮间尊为授戒大师。

当时,日本佛教戒律不完备,僧人不能按照律仪受戒。

733年(日本天平五年),僧人荣﹑普照随遣唐使入唐,邀请高僧去传授戒律。

访求十年,决定邀请鉴真。

742年(唐天宝元年)鉴真不顾弟子们劝阻,毅然应请,决心东渡。

由于地方官阻挠和海上风涛险恶,先后四次都未能成行。

第五次漂流到海南岛,荣病死,鉴真双目失明,751年(唐天宝十载)又回到扬州。

遣唐使:国家行为学习大唐先进制度及文化学成归国遣唐留学生回国后,由日本朝廷按其所学,安排在教育、医药、刑律、艺术等不同部门工作。

但是,由于他们一般出身门第都偏低,在当时讲究豪族门阀的日本,大都官运不佳,一般只能从事具体的技术性工作,鲜有居高位者。

如大和长冈可以说是日本首屈一指的刑律专家,对日本律令的完善作出了很大的贡献,但他最高只做到从四位下的右京大夫。

在唐留学期间就获得“桔秀才”雅号又是声名显赫的书法家的桔逸势,只做到从五位下的但马权守,死后才追赠从四位下。

像吉备真备能做到右大臣位置的,实属凤毛麟角。

但是,政治地位不高,并没有妨碍他们在各自领域施展所学,作出成就。

通过以上比较,我们可以发现,虽然唐代的中国和日本使节是互相往来,但从文化传播的角度看,不管是学习还是传播,都是先进的大唐文化辐射到了日本及周围其他地区,客观上推动了东亚文化圈的构成。

3.人员构成鉴真:构成单一规模小鉴真及其弟子遣唐使:构成多样规模由小变大一、学习技术的各类人才日本的遣唐使团集中了当时日本外交、学术、科技、工艺、音乐、美术、航海等方面的优秀人才,以保证最大限度地完成外交使命、吸收先进文化和提高航海的成功率。

简述遣唐使的历史贡献

遣唐使是唐朝时期派遣到日本的外交使节,共派出了19批,历时264年。

遣唐使不仅在外交上起到了重要作用,还在文化、科技、经济等方面做出了巨大贡献。

一、外交贡献

遣唐使是唐朝对外交往的重要方式之一,通过遣唐使,唐朝与日本建立了长期的外交关系,促进了两国之间的友好交往。

遣唐使还为唐朝开拓了东海贸易,推动了唐朝与东南亚、南亚等地的贸易往来,对唐朝的经济发展起到了积极作用。

二、文化贡献

遣唐使在文化交流方面做出了重要贡献。

遣唐使带去了大量的文化、科技、艺术等方面的成果,如佛经、书画、音乐、舞蹈等,对日本的文化发展产生了深远影响。

同时,遣唐使也将日本的文化带回唐朝,促进了两国文化的交流和融合。

三、科技贡献

遣唐使在科技方面也做出了重要贡献。

遣唐使带去了许多唐朝的科技成果,如造纸术、火药、指南针等,对日本的科技发展起到了重要作用。

同时,遣唐使也将日本的科技成果带回唐朝,促进了两国科技的

交流和合作。

四、经济贡献

遣唐使在经济方面也做出了重要贡献。

遣唐使带去了大量的贡品和商品,如丝绸、茶叶、瓷器等,对日本的经济发展起到了积极作用。

同时,遣唐使也将日本的商品带回唐朝,促进了两国经济的交流和合作。

总之,遣唐使在外交、文化、科技、经济等方面都做出了重要贡献,

为唐朝和日本的友好交往和文化交流打下了坚实基础。

遣唐使的历史

贡献不仅体现了唐朝的辉煌,也为中日两国的友好交往和文化交流提

供了重要借鉴。