中西悲剧比较

- 格式:doc

- 大小:38.00 KB

- 文档页数:12

举例说明中西悲剧的异同中西悲剧的概念是不同的,西方悲剧多是命运悲剧,是人与命运的抗争。

中国式的悲剧多是现实悲剧,表现人生道路的曲折与痛苦。

你说悲剧的伟大,貌似是西方式的悲剧。

它是一个时代或者一个社会的某个方面的承载,他展现了人这个万物灵长的自强不息,是精神的痛苦的展示,它比喜剧更有贯穿力。

《长亭送别》和《罗密欧与朱丽叶》,这两部爱情故事能够古今传唱,经久不息,是因为它们带着人们对自由爱情的渴望、追求,也让人们体验到了爱情理想的巨大力量和为爱付出的壮美画面。

但是由于东西方社会、文化、伦理的差异,作品人物性格和作品创作者思想的不同,也让这两部经典的爱情故事各具独特的魅力。

当我们仔细考量中西这两部享誉世界文苑的悲剧之时,即可发现两者之间所存在的异同之处。

第一个交叉点:爱情国度的自由追求爱情是幸福的起点,是生命的延续,是文学作品中一个常见的主题。

两部作品故事的发生就都是因为男女主人公的自由恋爱。

第二个交叉点:青春生命的绝唱如果说作为两部作品的第一个交叉点是男女主人公对爱情自由的追求并由此引发故事进行的话,那么男女主人公的双双殉情作为两部作品的共同结果,则形成中西这两部著名悲剧的第二个交叉点。

第三个交叉点:现实主义与浪漫主义结合的成功运用一部作品的成功单靠内容是无法实现的,作者创作作品除为了反映世界、表达自己的感受外,更为现实的意义应该是能够得到读者的接受,引起读者的共鸣,所以作品的表现手法如何也是其成功与否的一个重要因素:第一个分水岭:自由爱情的杀手中西悲剧的不同很大程度地体现在情节构拟的不同上。

西方悲剧重视事件的偶然性及个人失误造成的恶果,而中国悲剧侧看重情节的必然性和强大势力影响。

第二个分水岭:东西方伦理观念的差异身处东西方不同的社会背景,使的两部作品的爱情也深深地烙上了各自独特的伦理痕迹。

在中国明代作家冯梦龙笔下,杜十娘出身寒微,年仅十三岁就流落风尘,尝尽人间悲苦,最终在追求爱情不果之后,怀抱珠宝投江自杀。

中西古典悲剧的特征比较论文关键词:中西悲剧特征差异比较摘要:戏剧是一门综合的艺术,它包括文学、音乐、美术、表演等多种艺术形式,是这些艺术形式的有机统一和综合运用,是人类共通的精神和艺术现象,在任何人类文明中都出现过戏剧。

中国戏曲悲剧与西方古典悲剧分属两大戏剧基本系统,拥有各自的民族意识和审美观念,从而使中西悲剧产生巨大差异,形成不同的美学特征。

本文主要从悲剧主人公、悲剧冲突、悲剧结构和悲剧结局等方面对中西悲剧的特征,运用“分析比较”的方法,结合不同的文化背景,说明西方的悲剧和中国古典戏曲中悲剧的不同。

一、引言悲剧一词的基本解释:1.描写主角与占优势的力量(如命运、环境,社会)之间冲突的发展,最后达到悲惨的或灾祸性的结局2. 比喻悲惨不幸的遭遇个人的悲剧扩大而成为民族的悲剧。

——郭沫若《甲申三百年祭》关于悲剧意义:悲剧和喜剧是对立的,互相违背的,一个是让善良有益的事物遭受不幸、磨难,让他们在苦难中挣扎。

详细解释 1. 戏剧的主要类型之一。

是以表现主人公与现实之间不可调和的冲突及其悲惨结局为基本特点。

如《窦娥冤》、《梁山伯与祝英台》等。

2. 比喻悲惨不幸的遭遇。

田汉《咖啡店的一夜》:“我家里也有过几次变故,但都不算我自己演出来的悲剧。

”子龙《乔厂长上任记》:“过去打仗也好,现在搞工业也好,我都不喜欢站在旁边打边鼓,而喜欢当主角,不管我将演的是喜剧还是悲剧。

”中西民族意识不同,人格价值不同,所产生的悲剧精神也不尽相同,反映在悲剧作品中的美学特征也各有千秋。

本文通过对中西悲剧主人公、悲剧冲突、悲剧结构和悲剧结局等几个方面的美学特征进行比较,以欣赏中西悲剧艺术的无穷魅力。

二、中国古典悲剧人物的弱小善良vs西方悲剧人物的高贵悲剧人物,是指在全剧中居于主导地位的悲剧主人公,而非剧中的其他人物。

他们的事件和行动影响着全局,甚至决定悲剧的属性,英国戏剧家批评家德莱登说:“怜悯和恐怖之感必须主要地,即使不是全部地建筑在这个人物身上,它们就只能起微小的作用。

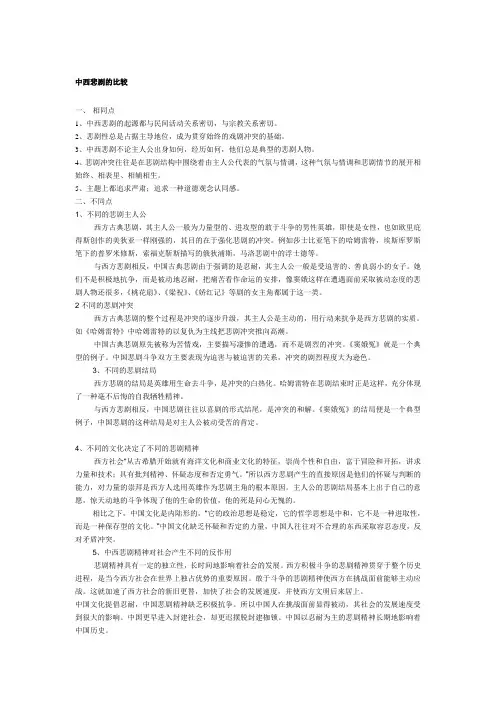

中西悲剧的比较一、相同点1、中西悲剧的起源都与民间活动关系密切,与宗教关系密切。

2、悲剧性总是占据主导地位,成为贯穿始终的戏剧冲突的基础。

3、中西悲剧不论主人公出身如何,经历如何,他们总是典型的悲剧人物。

4、悲剧冲突往往是在悲剧结构中围绕着由主人公代表的气氛与情调,这种气氛与情调和悲剧情节的展开相始终、相表里、相辅相生。

5、主题上都追求严肃;追求一种道德观念认同感。

二、不同点1、不同的悲剧主人公西方古典悲剧,其主人公一般为力量型的、进攻型的敢于斗争的男性英雄,即使是女性,也如欧里庇得斯创作的美狄亚一样刚强的,其目的在于强化悲剧的冲突。

例如莎士比亚笔下的哈姆雷特,埃斯库罗斯笔下的普罗米修斯,索福克靳斯描写的俄狄浦斯,马洛悲剧中的浮士德等。

与西方悲剧相反,中国古典悲剧由于强调的是忍耐,其主人公一般是受迫害的、善良弱小的女子。

她们不是积极地抗争,而是被动地忍耐,把痛苦看作命运的安排,像窦娥这样在遭遇面前采取被动态度的悲剧人物还很多,《桃花扇》、《梁祝》、《娇红记》等剧的女主角都属于这一类。

2不同的悲剧冲突西方古典悲剧的整个过程是冲突的逐步升级,其主人公是主动的,用行动来抗争是西方悲剧的实质。

如《哈姆雷特》中哈姆雷特的以复仇为主线把悲剧冲突推向高潮。

中国古典悲剧原先被称为苦情戏,主要描写凄惨的遭遇,而不是剧烈的冲突。

《窦娥冤》就是一个典型的例子。

中国悲剧斗争双方主要表现为迫害与被迫害的关系,冲突的剧烈程度大为逊色。

3、不同的悲剧结局西方悲剧的结局是英雄用生命去斗争,是冲突的白热化。

哈姆雷特在悲剧结束时正是这样,充分体现了一种毫不后悔的自我牺牲精神。

与西方悲剧相反,中国悲剧往往以喜剧的形式结尾,是冲突的和解。

《窦娥冤》的结局便是一个典型例子,中国悲剧的这种结局是对主人公被动受苦的肯定。

4、不同的文化决定了不同的悲剧精神西方社会“从古希腊开始就有海洋文化和商业文化的特征,崇尚个性和自由,富于冒险和开拓,讲求力量和技术;具有批判精神、怀疑态度和否定勇气。

对中西⽅悲剧的⽐较对中西⽅悲剧的⽐较⼀、前⾔从公元前534年古希腊悲剧诞⽣⾄今,已经有两千五百多年的历史了。

西⽅悲剧研究著作从亚⾥⼠多德的《诗学》到现在可谓汗⽜充栋。

马丁·艾思林在《戏剧剖析》,中仍然认为“以悲惨结局的是悲剧,以愉快结局的是喜剧”这是区别悲剧、喜剧的⼀条看似浅薄但却普遍应⽤的⽅法。

悲剧的主要审美特征是“悲”,没有苦难和毁灭,悲剧就不成其为悲剧,但悲剧的⽬的不是为了单纯再现苦难和毁灭⽽使⼈悲伤,⽽是要通过有价值的东西的毁灭,肯定悲剧⼈物以及作家的悲剧精神,净化⼈的⼼灵,激励观众勇敢地直⾯⼈⽣。

因此,仅有悲惨结局的戏剧,还不能叫做悲剧。

悲剧⼀定有悲剧性结局,悲剧性结局却不⼀定是悲惨的,悲剧性结局应该是表现出悲剧⼈物或其精神世界在悲剧冲突中必然的毁灭,同时显露出悲剧精神的结局。

⼆、关于中国有⽆悲剧的争论许多学者认为中国并⽆悲剧,也有些学者坚持认为中国有悲剧,于是展开了⼀场长达⼀个世纪的争论。

1、未否定中国有悲剧五·四新⽂化运动时期,胡适、鲁迅等都⼀致认为中国古典戏剧缺少悲剧意识,常常以“⼤团圆”结局,因⽽被鲁迅斥为中国国民的“⼗景病”,但是,他们都没有否认中国有悲剧。

胡适在《⽂学进化观念与戏剧的改良》中指出:“中国⽂学最缺乏的是悲剧的观念。

⽆论是⼩说,是戏剧,总是⼀个美满的团圆……有⼀两个例外的⽂学家,要想打破这种团圆的迷信,如⽯头记的林黛⽟不与贾宝⽟团圆,如桃花扇的侯朝宗不与李⾹君团圆;但是这种结束法是中国⽂⼈所不许的,于是有后⽯头记红楼圆梦等书,把林黛⽟从棺材⾥掘起来好同贾宝⽟团圆;于是有顾天⽯的南桃花扇使侯公⼦与李⾹君当场团圆……这种‘团圆的迷信’乃是中国⼈思想薄弱的铁证。

做书的⼈明知世上的真事都是不如意的居⼤部分,他明知世上的事不是颠倒是⾮,便是⽣离死别,他却偏要使‘天下有情⼈都成了眷属’,偏要说善恶分明,报应昭彰。

他闭着眼睛不肯看天下的悲剧惨剧,不肯⽼⽼实实写天公的颠倒惨酷,他只图说⼀个纸上的⼤快⼈⼼。

中西方爱情悲剧的比较—以《孔雀东南飞》和《罗密欧与朱丽叶》为例爱情是人类故事中更久不变的主题,谈及爱情,所有人的眼里首先都会泛起美好的光彩,是一种甜蜜、深刻至深入人心的情感。

然而爱情悲剧,就是要把爱情这种美好的东西毁灭给人们看。

在爱情主题上,中西方都有不少的悲情故事,而《孔雀东南飞》、《罗密欧与朱丽叶》可以说是双方的经典代表。

男女主角的爱情都经历了种种坎坷,偏偏要在他们双双陨落之后,那些不安分的阻扰因素才安静下来,然而什么都以及挽回不了了。

由于中西方社会、文化、政治以及伦理等方面的差异,这两个故事也有着异同。

一、两种爱情,相同追求1、爱情国度的自由追求不论是刘兰芝和焦仲卿的生死相随,还是罗密欧与朱丽叶的紧紧相依,一切的开端都只是因为在人群中多看了你一眼,他们的开始都是自由的相爱。

爱情的萌芽期往往是一帆风顺的,外界干扰因素还没有察觉,然而男女主在心里已经慢慢种下了爱情的种子。

焦仲卿和刘兰芝从相遇到相识,从相识到相知,最后同结连理,一切都是那么顺利,他们拥有着平凡的幸福,过着平凡的日子,完全不知道在她们爱情的背后,一些不安分因素已经在蠢蠢欲动。

罗密欧本来想要寻找自己以前喜欢的女子而混入了凯普莱特家族的一场聚会,然而在聚会上罗密欧却被这次聚会的主角—朱丽叶所深深吸引,当罗密欧向朱丽叶表白之后,朱丽叶对罗密欧也心生情愫,他们一见钟情。

在知道了两家的家族矛盾之后还是忘不了对方,便经常去修道院聚会,并在神父的帮助下结为了夫妻。

2、起伏跌宕,青春绝唱两个故事的相同点之二在于剧情的设置跌宕起伏、悲喜交融,最后都在含着眼泪和悔恨中纷纷陨落。

当刘兰芝迫于婆婆的压力必须要回娘家时,焦仲卿安抚着兰芝:卿但暂还家,吾今且报府。

不久当归还,还必相迎取。

以此下心意,慎勿违吾语。

焦仲卿给了刘兰芝这样一个保证,让我们又看到了拯救他们爱情的希望。

但是兰芝回到家中,面对母亲和兄长的劝说,迫于强大的压力而要改嫁。

爱情的希望再次被熄灭,直至最后两者纷纷走上黄泉路。

摘要:亚里士多德在《诗学》中认为悲剧是“描写的是严肃的事件,是对有一定长度的动作的摹仿;目的在于引起怜悯和恐惧,并导致这些情感的净化”,悲剧艺术一直以其独有魅力屹立于文化之林,具有极高的艺术价值。

本文从悲剧人物、悲剧结局、结构设计、悲剧思想和美学等几方面进行分析论证,意在体会比较研究的方法要旨。

关键词:悲剧人物;悲剧精神;命运观;美学一、悲剧人物的不同――从性别、地位、性格角度分析西方多“俄狄浦斯王”此类有力量、有地位的社会上层男性为主;中国古代悲剧中更多的是平民百姓,多为“窦娥”这样的具有美好德行的弱势女性。

就性格而言,西方悲剧人物性格特点更为鲜明,具有很多珍贵的人格特质;中国往往把悲剧人物打造成封建社会德行完美的女性,性格方面多是内倾。

在这样的设定下,西方悲剧人物面对逆境有力量和能力进行抗争,是“进攻式”的,拿俄狄浦斯来说,他虽知道自己的悲剧命运,却毫不犹豫地逆天而行,企图用自己的力量去改变命运。

而中国古代悲剧中的女性常以忍让为生,任命运摆布,是“退守式”的。

窦娥从沦为童养媳,到守寡,到蒙冤被杀,一直在忍受,在顺从,而不是像西方悲剧那样深切控诉。

中国古代悲剧的平民化比较明显,多表现社会性悲剧,与创作者的创作环境也有关联,这也与西方悲剧人物的“上等”形成鲜明对比。

二、悲剧结局和结构设计的不同《窦娥冤》以其父为其沉冤昭雪作为结局,中西方悲剧在结局和结构设计方面有很大不同,而《俄狄浦斯王》以冲突的高潮,俄狄浦斯发现自己杀父娶母的悲惨事实告终。

纵观中西方悲剧的结局,不难发现中国古代悲剧多以团圆式结局为主,喜欢在最后给给读者制造一些甜头,给予大家一些心灵慰藉,既是矛盾冲突的缓解,也是伦理道德理念儒道思想的映照。

反观西方,他们往往在最后促成悲剧的高潮,以血淋淋及矛盾及其尖锐的冲突留下令人震撼难忘的悲剧结尾,如哈姆雷特与敌人同归于尽的结局,无谓牺牲,从而提高了斗争的价值性。

他们通过这种现实般的刺痛感加深悲剧的震撼效果,引起大众的思考,反映哲学本体之思,追求真理并且个体意识强烈。

摘要:“悲剧”来源于西方,它源于古希腊的酒神祭祀,从诞生开始就占据了西方文学主流的地位,并一直被认为是“最高的诗”。

中国戏曲悲剧与西方古典悲剧分属两大戏剧基本系统,拥有各自的民族意识和审美观念,从而使中西悲剧产生巨大差异,形成不同的美学特征。

关键词:悲剧;中西悲剧;比较悲剧,素来被誉为艺术的“最高阶段”,以其深沉激昂的艺术精神和艺术魅力震撼和感召着世人。

悲剧一词在西方文化用语中包含三层意思:(l) 作为一个戏剧的种类;(2) 人类生活中的悲剧性;(3)对悲剧性进行文化观念把握的悲剧意识。

完整的悲剧定义最早出现在希腊学者亚里士多德的《诗学》中,“悲剧是对于一个严肃、完整、有一定长度的行动的摹仿; 它的媒介是语言,具有各种悦耳之音,分别在剧的各部分使用;摹仿方式是借人物的动作来表达,而不是采用叙述法,借引起怜悯与恐惧来使这种情感得到陶冶(1,p19)。

从古希腊的三大悲剧作家欧里庇得斯、索福克勒斯和埃斯库罗斯(“悲剧之父”)到文艺复兴时期英国的伟大悲剧作家莎士比亚,从法国古典主义悲剧创作的高潮到近现代易卜生、契诃夫、奥尼尔等人的剧作,悲剧艺术在西方有着古老的源头和漫长的历史。

在中国古典文学中,与西方古典悲剧相对应的概念是“苦戏”、哀曲”、“怨谱”—人们用这些术语来指代那些“写悲”、“写苦”的戏曲作品。

这类戏曲作品最早出现在宋代,如南戏中的《赵贞女》、《王魁》,而得到充分的发展则是元代的事,《窦娥冤》、《汉宫秋》、《梧桐雨》和《赵氏孤儿》等元人四大悲剧是其中的代表作。

中国的“哀曲”与西方的古典悲剧有何异同?这些异同与它们各自的文化背景又有何关联?本文将就此展开讨论。

一、中西方悲剧外在形式的差别中西方悲剧从外在表现形式看,有以下三方面不同。

(一)悲剧主人公的不同亚里士多德在《诗学》中对此有专门地论述,他认为理想的悲剧人物是出身高贵、声名显赫,介于好到极点的完美之人和普通人之间的“好人”。

黑格尔辩证地发展了亚里士多德的观点,他认为悲剧性人物的伦理要求既有普遍的合理性,又有应得报应的片面性,两方面的矛盾就集中表现与悲剧性人物一身,叫悲剧在激烈的内心冲突中显示出美的崇高精神来。

中西方爱情悲剧之比较——以《梁祝》和《罗密欧与朱丽叶》为例一、自由的爱情,理想的追求是两部作品的共同主线爱情是人生永恒的话题,追求自由的爱情是人人所向往的。

因此,爱情这一主题也常常出现在文学作品中。

两部作品故事的开端都是来自于男女主人公的自由相爱。

《罗密欧与朱丽叶》(以下.简称《罗》),是英国剧作家莎士比亚著名的正剧,因其知名度而常被误称为莎翁四大悲剧之一(实为麦克白、奥赛罗、李尔王及哈姆雷特)。

但罗密欧与朱丽叶这个悲剧故事并4i是莎士比亚的原创.而是改编自阿瑟·布卢克(Arthur Broke)1562年的小说《罗密欧与朱丽叶的悲剧历史》。

该剧曾被多次改编,千百年来,以其独特的魅力吸引了无数读者。

《罗》中,来自蒙太古家族的罗密欧在一次宿仇凯普莱特家族举办的宴会上对美丽的朱丽叶一见钟情,当即上前表达了爱慕之情。

明知有阻力,两人仍然无法抑制住爱恋,并在神父的帮助下结成了夫妻。

在一次意外中,罗密欧杀死了凯普莱特家族的提伯尔特,这使得两人的爱情面临着更大的考验。

然而朱丽叶面对父母的责难和逼迫仍然对罗密欧不离不弃,甚至为了逃避父母为她选择的婚姻而在神父的帮助下服下一种可以让人假死的毒药,以求取得与罗密欧远走高飞的机会。

阴差阳错,不知情的罗密欧误以为心上人真的离他而去,选择了与心上人一起殉情。

当朱丽叶醒来后看见服毒死去的罗密欧,1i想独活人间,拔剑结束了自己年轻的生命,最终实现了两人对自由爱情的追求。

有着东方的《罗密欧与朱丽叶》之称的《梁》(以下简称《梁》)与《白蛇传》、《孟姜女》、《牛郎织女》一起并称中国古代四大民间传说。

其中,梁祝传说是我国最具辐射力的口头传承艺术,也是在世界上产生广泛影响的中国民间传说。

梁祝故事经中国民间流传一千四百六十多年,影响深远、家喻户晓,被誉为爱情的千古绝唱。

《梁》中,梁祝经过化装求学、草桥结拜、三年同窗、十八相送之后,两人已经难分难舍,尤其梁山伯在师母那里得知英台乃女子之后,欣喜不已。

中西悲剧之比较一、西方的悲剧理论西方悲剧源远流长,从古希腊悲剧发展至今已由两千五百多年历史了。

伴随着悲剧辉煌的发展历程,出现了像柏拉图、亚里士多德、贺拉斯、莱辛、席勒、黑格尔等许多著名的悲剧理论家。

他们的悲剧理论经历了上千年的发展,不断成熟和完善。

文艺复兴时期的维嘉认为”悲剧是王室和高贵的行动”,十七世纪的高乃义测认为,悲剧是崇高的,不平凡的和严肃的行动,尼采认为”悲剧是肯定人生的最高艺术”。

所以,悲剧在人类美学史上占有者崇高的地位。

提到西方的悲剧不得不提亚里士多德,他曾在<<诗学>>中给悲剧下过一个经典性定义“悲剧是对于一个严肃、完整、有一定长度的行动的模仿;他的媒介是语言,具有各种悦耳之音,分别在剧的各部分使用;模仿方式是借人物的动作来表达,而不是采用叙述法;借引起怜悯与恐惧来使这种情感得到陶冶。

”(1)这其中蕴含了悲剧的两个重要理论:一个是”过失说”,一个是哀怜和恐惧的”净化说”.悲剧的情节一般是由福转祸,他是怎样解释的呢?一方面他要求祸不由自取,他说:”不应遭殃而遭殃才能引起哀怜”,另一方面他又要求祸有几分由自取,意为悲剧主角的遭殃并不是由于罪恶而是由于某种过失祸弱点,所以”在道德品质和正义上并不是好到极点”也就是”和我们自己类似”,才能引起我们怕因小错得大祸的恐惧. 由此可见悲剧主人公总是具有某种正面素质的人物,他的不幸能够引起我们莫大的恐惧和怜悯,然后又使这情感在暴风暴雨中得到了惊心动魄的洗涤,从而使得人的灵魂净化.正如狄德罗所说,当人们走出剧场的时候,便觉得灵魂高尚了许多.而悲剧理论大家黑格尔对于悲剧的阐述认为,悲剧的实质就是伦理实体的自我分裂与重新和解,伦理实体的分裂是悲剧冲突产生的根源,悲剧冲突是两种片面的伦理实体的交锋。

在自然的冲突、人与外界的冲突、心灵的自我冲突这三种冲突中,心灵的自我冲突是最高冲突。

悲剧冲突具有不可避免的必然性和社会性,冲突双方在实现自己片面的伦理要求时都把同样有辩护理由的对方排除掉,因而双方都是有罪的。

中西悲剧传统比较□桂青山 研究悲剧创作,有必要对源远流长的中西悲剧传统进行一番审视,并在此基础上,审时度世。

这样,才有可能创作出既有深刻人文内涵又有强烈艺术感染、既有鲜明时代性又有深沉历史感的作品来。

否则,持一隅之见、坐井观天,是难成大气候的。

在此基础上,下面,对中西悲剧传统从三个层面进行比较。

(一)中西悲剧传统的文化内涵纵观西方悲剧传统,尽管在不同时期其剧作的题旨有着这样那样的不同,但就其主脉而言,它们大都着眼于(奠基于)“生命本体”、“自我实现”、“性格与命运”、“价值与意义”“宇宙与真理”、人性的“善与恶”……之类具有形而上意味的问题。

它们在表现与反映现实社会生活的时候,更主要的是传达对上述问题的本体反思、哲学觉悟。

“它的基本主题,不只是一般的社会问题,而常常还是一种哲学主题,它们通过对人生边缘状态的展示,通过对生生死死的沉思,通过对命运的透视,探寻着人在世界上所处的地位,提出和思索生命中的价值问题,追问存在的根据与意义,寻求对现实处境的超越,表达对未来终极理想的无限关怀和热烈渴求,这正构成了西方悲剧的传统。

”(《北京师范大学学报》增刊《学术之声》88年第1期242页)确实,无论西方古典悲剧还是以影视形式表现的当代悲剧,大部分作品都体现了这种文化内蕴。

象古典悲剧中的经典《哈姆雷特》、《李尔王》、《麦克佩斯》、《俄底浦斯王》等等,毋庸置言了。

当代西方影视作品中的悲剧,象美国影片《出租汽车司机》、《邦尼和克莱德》,德国影片《玛丽亚布劳恩的婚姻》……以及日本(将日本视为西方,在此不是从地理范畴而是从当代文化范畴)影片《人证》等,尽管它们之中,相当多的作品不可免地也以社会现实生活、也以普通平民百姓为故事载体,但其演绎出来的主题却总有形而上的哲学内涵,能启发人们在对日常悲剧事件的审视中,生出某种“超越”性思考与觉悟。

比如意大利与法国合拍的影片《巴黎最后的探戈》(1972年),表述的是一对男女的婚外情。

中西悲剧的差异中西方的悲剧意识更主要地表现为差异性。

中西悲剧的不同主要表现在悲剧主人公的性格特征,戏剧冲突及悲剧结局三个方面。

中西悲剧的差异有着深厚的文化根源。

悲剧是古代西方的一个重要美学范畴,亚里士多德曾在《诗学》中为悲剧下过如此定义:“悲剧是对于一个严肃的,完整的,有一定长度的行动的模仿;它的媒介是语言,具有各种悦耳之音,分别在剧的各部分使用;模仿方式是借人物的动作来表达,而不是采用叙述法;借以引起怜悯和恐惧,来使这种情感得到陶冶。

"虽然我国历代的文艺理论着述中虽然没有明确地提出悲剧这一概念,但却也有明确的悲剧意识。

中西两个民族由于文化传统和历史背景的不同,形成了两种截然不同的悲剧审美体系,折射出中西方不同的文化渊源。

中西悲剧意识的差异,往往体现在个体与群体,历史目标与道德价值,感性自觉和理性自觉等方面。

西方重视历史—个体的崇高,中国重视道德一群体的正义,而其区分总的来说表现在感性和理性的不同侧重上。

中西悲剧的差异有着深厚的文化根源。

首先表现在思想政治方面。

中国儒家的思想,礼教制度,传统观念根深蒂固。

中国文化以家庭为本,注重个人的职责与义务,因而要求他(她)自觉接受"礼"的规范约束。

儒家的整套政治理念都是以孝为中心,主张以孝治天下。

家长制在封建社会广泛盛行,父权,夫权变本加厉,不断强化。

中国家庭本位的主要表现是把家庭看得比个人重要,特别重视家庭成员之间的伦理关系,如父慈子孝,兄友弟悌,夫唱妇随。

中国人的传统思想均倾向圆满,融和,行事讲求"中庸之道"。

这点在众所周知的红楼梦中的贾林悲剧中表现尤为明显。

一部《红楼梦》演绎出一幕幕催人泪下、感人肺腑的爱情悲剧。

共同的价值观与人生观奠定了宝黛之间纯真的爱情基础,而封建礼教和宿命论以及宝黛两人性当时的社会环境是生成悲剧的根源,是与封建世家的家族利益和政治上的考虑有着深刻联系的。

《红楼梦》在展开爱情悲剧的同时,揭露了贾、薛、王、史等封建大家族的腐朽和罪恶,这在封建社会的末期有其典型意义,它们是整个即将没落的封建统治阶级的写照。

中国悲剧文学与西方悲剧理论的对比艺术是民族审美方式的体现,悲剧作品是民族悲剧精神的体现。

由于传统文化、审美心理、地理环境、宗教等因素的影响,中国悲剧和西方悲剧作品形成了不同的特殊品格,以至于一些人产生了中国没有一部严格意义的悲剧的看法。

其实,从中国悲剧内部联系和深层结构进一步深入探索,就会发现中国悲剧具有较为完备的美学系统,有鲜明的美学特征。

通过与西方悲剧理论相比较,从悲剧精神、悲剧冲突与悲剧结局三方面揭示中西悲剧的异同,阐释中西悲剧的美学特征。

一、悲剧精神的差异悲剧作为文学的一个独特种类和艺术的“最高”阶段,在每个民族的文化及文学构成中都占有重要地位,文学艺术中的悲剧精神源自人们在为命运、理想和追求而奋斗时的受挫、失败或毁灭的审美反思,上升至精神层面即悲剧精神,它是悲剧的灵魂与生命,与民族的文化积淀及其形成和发生存在着千丝万缕的联系。

(一)文化起源不同据王国维评述,中国的苦戏起源于“巫”“优”的大众娱乐,据“巫以乐神,而优以乐人;巫以歌舞为主,而优以调谑为主”.这种起源与中国发展状况影响了中国悲剧的情感价值取向,使其在选材上大多取自现实生活,关注普通人的生存境况,表现下层人民在生活中所受的欺凌或不幸遭遇,传达出一种哀怜、同情、怜悯的情感。

如备受欺凌却无力还击的窦娥,历经磨难的赵五娘,死后化蝶的祝英台等。

西方各民族的悲剧精神则是抽象于古希腊悲剧的一个美学范畴。

从人类文化学角度看,古希腊悲剧的形成起源于对酒神狄奥尼索斯祭奠的宗教仪式。

这决定了希腊式悲剧是西方最高贵的艺术形式。

为了与所表达的崇高主题相呼应,西方悲剧总选择严肃、重大的政治题材,以王公贵族或显赫英雄为悲剧主人公。

因此,无论是欧里庇德斯笔下的美狄亚公主,还是莎翁四大悲剧中的公哈姆雷特、奥赛罗、李尔王,他们或人神合一,或威名显赫,或王公贵族,都塑造了一个个盖世英雄的人物形象。

(二)历史背景与文化浸染在中国的历史文化中,讲求以血缘为纽带的传统心理,以“孝悌”为基本内容的本体追求。

中西方悲剧比较对于“悲剧”一词,我最初对它的理解是一些不幸的、痛苦的事情。

然而在美学课上通过老师的讲解,我发现美学意义上的悲剧并不如我理解的那样。

我知道了美学意义上的“悲剧”并不等同于“悲惨的事件”。

下面先来说一下美学意义上悲剧的一些特征。

首先,悲剧的主人公必须是正面人物。

古希腊著名哲学家亚里士多德说:“悲剧总是摹仿比我们今天的人好的人。

”这就规定了悲剧主人公善的品格。

这里所说的“正面人物”,是个比较宽泛的概念。

它既包括英雄人物,又包括那些默默无闻的平凡的小人物(《祝福》中的祥林嫂),但是他们共同一致的品格是进步、纯洁、善良。

正面人物是多种多样的,他们的内心世界也是丰富多彩的。

有的悲剧主人公不但以美的魅力去吸引观众的注意,而且以善的品质去引起观众的同情与怜悯。

如莎士比亚笔下的《罗密欧与朱丽叶》,他们以死殉情,用人文主义克服家族封建意识;还有的悲剧主人公内心深处充满了真理与谬误、进步与落后的激烈斗争,斗争的结局是:主人公内心深处的真制服了假,善克服了恶,美战胜了丑,然而却在这一倾刻遇到失败或毁灭。

如莎士比亚的悲剧《奥赛罗》中的奥赛罗、《李尔王》中的李尔等。

之所以悲剧主人公要是正面人物,这主要原因是为了唤起人的同情感,产生悲剧效果。

第二个恃征,在悲剧冲突的展开中,用美的毁灭来否定丑的存在。

在历史发展进程中,充满了善与恶、进步与落后的斗争,新生力量在强大的邪恶势力之下暂时毁灭了,失败了,造成了悲剧,但是,悲剧可以摧毁一个崇高伟大的人,却不能摧毁一个人的崇高伟大,美的被毁灭只是具体形式,其精神却完全战胜了丑和邪恶势力。

如普罗米修斯为人类取火造福,而被判永久锁在悬崖绝壁上被凶鹫啄食肝脏,岂不悲壮!然而他的精神之壮美却永远存留天地之间,并彻底战胜了宙斯的凶残。

第三,从悲剧效果来看,怜悯、恐惧、陶冶、净化、提升——这是欣赏悲剧逐步展开的心态感受。

这正如亚里士多德所说,悲剧必然首先要唤起人们的怜悯和恐惧之情,进一步在领略悲剧美的过程中,使自己的心灵得到陶冶和净化(即情感上的熏陶、感染与升华)。

中西方悲剧特点比较与分析中西方对于悲剧和悲剧精神的探讨由来已久,并形成了两种不同的悲剧审美体系。

西方悲剧精神在于用行动来抗争,表现出较强的个体自主意识;中国的悲剧大多个体自主意识较弱,其显著的特色为含蓄蕴藉,顺从忍耐。

中西悲剧的重大差异显示出不同的民族特点和文化根源。

人总是处于不断的追求中,在这个追求过程中人必然要经历苦恼、不幸、哀痛甚至毁灭,这就是人类的悲剧。

一个民族文化的成熟与否与这一民族是否有着深刻而理性的悲剧精神密切相关。

中西方对悲剧和悲剧精神的探讨渊源已久,现代意义上的悲剧源于西方,古希腊的悲剧就已经是一个成熟的悲剧体系,并且从亚里士多德开始形成一个系统的悲剧美学体系。

中国历代文艺理论的著述中虽然没有明确地提出悲剧这一概念,却也有明确的悲剧意识。

中西民族由于文化传统和历史背景的不同,形成了两种截然不同的悲剧审美体系。

邱紫华曾指出?押“与西方悲剧冲突中那种尖锐的、不可退让的血淋淋方式很不相同,中国悲剧作品表现冲突的方式很难体现激扬高蹈的悲剧精神,而这正是中国民族性格的一种表现。

”中西方民族的悲剧意识产生于不同的民族文化背景之下,这种差异是本质的,具有深远的历史传承性。

一、中西方悲剧概念及其分类悲剧是以剧中主人公与现实之间不可调和的冲突及其悲惨的结局构成基本内容的作品,它的主人翁大都是人们理想、愿望的代表者。

悲剧以悲惨的结局来揭示生活中的罪恶。

鲁迅在论及悲剧社会性冲突时指出,“悲剧是将人生有价值的东西毁灭给人看”,从而激起观众的悲愤及崇敬,达到提高思想情操的目的。

世界最早的悲剧是希腊悲剧,如著名悲剧家埃斯库罗斯的《普罗米修斯》。

欧洲文艺复兴时期,以莎士比亚为代表的戏剧家们,把悲剧艺术推向了高峰。

中国古典戏曲中也曾涌现出很多杰出的悲剧作品,如杂剧《窦娥冤》、《桃花扇》,传统剧目《梁山伯与祝英台》等,都是屡演不衰的优秀悲剧作品。

悲剧,素来被誉为艺术的“最高阶段”,以其深沉激昂的艺术精神和艺术魅力震撼和感召着世人。

摘要:“悲剧”来源于西方,它源于古希腊的酒神祭祀,从诞生开始就占据了西方文学主流的地位,并一直被认为是“最高的诗”。

中国戏曲悲剧与西方古典悲剧分属两大戏剧基本系统,拥有各自的民族意识和审美观念,从而使中西悲剧产生巨大差异,形成不同的美学特征。

关键词:悲剧;中西悲剧;比较悲剧,素来被誉为艺术的“最高阶段”,以其深沉激昂的艺术精神和艺术魅力震撼和感召着世人。

悲剧一词在西方文化用语中包含三层意思:(l) 作为一个戏剧的种类;(2) 人类生活中的悲剧性;(3)对悲剧性进行文化观念把握的悲剧意识。

完整的悲剧定义最早出现在希腊学者亚里士多德的《诗学》中,“悲剧是对于一个严肃、完整、有一定长度的行动的摹仿; 它的媒介是语言,具有各种悦耳之音,分别在剧的各部分使用;摹仿方式是借人物的动作来表达,而不是采用叙述法,借引起怜悯与恐惧来使这种情感得到陶冶(1,p19)。

从古希腊的三大悲剧作家欧里庇得斯、索福克勒斯和埃斯库罗斯(“悲剧之父”)到文艺复兴时期英国的伟大悲剧作家莎士比亚,从法国古典主义悲剧创作的高潮到近现代易卜生、契诃夫、奥尼尔等人的剧作,悲剧艺术在西方有着古老的源头和漫长的历史。

在中国古典文学中,与西方古典悲剧相对应的概念是“苦戏”、哀曲”、“怨谱”—人们用这些术语来指代那些“写悲”、“写苦”的戏曲作品。

这类戏曲作品最早出现在宋代,如南戏中的《赵贞女》、《王魁》,而得到充分的发展则是元代的事,《窦娥冤》、《汉宫秋》、《梧桐雨》和《赵氏孤儿》等元人四大悲剧是其中的代表作。

中国的“哀曲”与西方的古典悲剧有何异同?这些异同与它们各自的文化背景又有何关联?本文将就此展开讨论。

一、中西方悲剧外在形式的差别中西方悲剧从外在表现形式看,有以下三方面不同。

(一)悲剧主人公的不同亚里士多德在《诗学》中对此有专门地论述,他认为理想的悲剧人物是出身高贵、声名显赫,介于好到极点的完美之人和普通人之间的“好人”。

黑格尔辩证地发展了亚里士多德的观点,他认为悲剧性人物的伦理要求既有普遍的合理性,又有应得报应的片面性,两方面的矛盾就集中表现与悲剧性人物一身,叫悲剧在激烈的内心冲突中显示出美的崇高精神来。

特里希诺也说,“悲剧是对最重要最伟大的人物的一种模仿”。

西方古典悲剧中的主人公大多是力量型、进攻型的男性英雄,其目的在于强化悲剧的冲突。

哈姆雷特是一位典型的西方悲剧英雄,他是“朝廷人士的眼睛,学者的舌头/军人的利剑,国家的期望和花朵/风流时尚的镜子,文雅的典范/举世瞩目的中心”。

(莎士比亚哈姆雷特卞之琳杭州浙江文艺出版社1991 337)在西方人的眼中,悲剧的主人公和英雄是同义词。

西方人对悲剧主人公的品德要求不是很高,德莱登认为“主要人物可以拥有缺点等杂质,只要他好的一面超过坏的一面”。

(德莱登悲剧批评的基础杨同翰主编)这一特征被西方人称为“悲剧性缺陷”(tragic flaw),如古希腊悲剧人物的过度自信,麦克白的野心等。

这一缺陷也是悲剧人物能采取大刀阔斧的行动的原因。

西方悲剧的主人公就像那个单枪匹马闯天下的堂吉诃德,他们明知生活有暧昧、阴沉的一面,希腊人称之为“命运”,它像一种不可抗拒的力量威胁着人们,但是我们高贵的悲剧主人公却从不低头,通过英勇、骄傲的斗争找到了超越之路。

而中国的古典悲剧在这一方面却表现出了很大的不同,中国悲剧具有与西方悲剧不同的独特的审美特徵,中国悲剧的悲剧人物不但是历史正义的化身,而且在道德上是比较完美的。

首先,其悲剧的主人公大多都是受迫害的、善良弱小的女子。

王季思主编的《中国十大古典悲剧集》中十部悲剧中就有七部是以女性为主人公的,女性在封建社会一直是弱势群体,处于受压迫受损害的地位,她们的悲惨境遇更容易得到人们的同情,因此更多地成为了悲剧的主人公。

相比之下,中国古典悲剧中的男性主人公不仅数量上远没有女性主人公多,也没有女性主人公动人,他们很多时候是概念的化身,不是忠义的化身就是风流的才子。

其次,和西方的主动抗争不同,中国古典悲剧强调的是“忍耐”。

被近代学者王国维看作“列入世界大悲剧中,亦无愧色”的《窦娥冤》,(宋元戏曲考王国维学林出版社1992年546页)其主人公就是一个没有反抗能力的女子,她3岁失去母亲,7岁离开父亲来到蔡婆婆家做媳妇,17岁成亲,但不久丈夫又去世。

面对接二连三的不幸,她不是积极地抗争,而是被动地忍耐,把痛苦看作命运。

像窦娥这样采取被动态度的悲剧主人公比比皆是,《桃花扇》、《梁祝》、《娇红记》等剧的女主人公都属于这一类。

软弱加上伦理道德的束缚,中国古典悲剧的主人公们只能选择忍耐、顺从。

王宏维在这个基础上进一步地指出:“以芸芸众生、即小人物的苦难为悲剧的主要表现题材,是中国古典悲剧的一个基本特点,也是中国古典悲剧与古希腊悲剧及其他欧洲悲剧的一个主要区别。

这一特点,既体现了中华文化,也反映了中国古代社会大量的社会悲剧显示,并直接影响悲剧精神的层面与力度。

”(找文献)(二)悲剧冲突的不同在冲突方面,西方古典悲剧或表现人与命运之间的冲突,如著名的希腊悲剧《俄狄浦斯王》或表现人自身的性格冲突所导致的悲剧,如《美狄亚》。

但无论冲突双方是什么,冲突都是必然的,和解则是不可能实现的。

俄狄浦斯最终未能逃脱命运的拨弄,成了杀父娶母的罪人《安提戈涅》以主人公的死亡告终,美狄亚则亲手杀死了自己的孩子亚里士多德在诗学》中赞美了这种美学原则,他说“完美的布局有单一的结构,而不是如某些人所主张的应有双重的结局,其中的转变不应由逆境转人顺境,而应相反”因此,在西方古典悲剧中,冲突往往是尖锐激烈的,通常以一方甚至双方的毁灭告终,场面常常是血淋淋的。

而中国古典“哀曲”中,悲剧冲突的双方往往是两种伦理力量—善良正义与邪恶奸诈,造成主人公困境的奸恶力量在剧情发展中往往会为另一种更强大的代表公正、正义的力量所压制,这就是中国戏曲中非常普遍的“大团圆”结局。

几乎所有的悲剧作品都被加上了团圆的尾巴,即使不能“生圆”,也要“仙圆”或“梦圆”,前者如《梁山伯与祝英台》、《长生殿》,后者如《汉宫秋》、《梧桐雨》。

总之主人公都有完满的结局,正义总是得到伸张,邪恶总会得到惩戒。

其实,观众心理与戏剧的创作从来都是互动的,普遍的“大团圆”式的结尾反映我们这个民族对于现实悲剧性的逃避,自欺欺人和理想化的倾向。

关于这一点,王国维有一段被广为引用的话,他说“吾国人之精神,世间的也,乐天的也,故代表其精神之戏曲小说,始于悲者终于欢,始于离者终于合,始于困者终于亨非是而欲厌阅者之心,难矣”肠’伍’而梁漱溟在《东西文化及其哲学》中也分析过,世界上有三种文化,一种是奋求型,表现为勇往直前,不及目的不罢休,如希腊文化一种为退让型,其特征是取消主体的目的和愿望,以禁欲未达到主体与世界的认同,如印度文化第三种即以中国文化为代表,是一种达观型文化,强调主体的调适,随境而安,没有拼死的反抗和绝望的呼号,往往逃避现实,以自欺欺人的方式行自我安慰。

因此,在中国文化中,实际上悲剧已被超越和消解切似乎都在“善恶有报”的伦理精神中得到了完满的解答。

(三)悲剧结局的不同结局在悲剧中的作用不可忽视,没有它情节就不完全,契诃夫说:“谁发明了新的结局,谁就开辟了新纪元。

”结局随着高潮而来,它的作用在于渲染、强调和突出高潮传达的主题,加深观众对剧情的理解,因此它应该既干净利落,又寓愈深刻,值得观众去回味和思索。

西方悲剧的主人公,总是因为自己在某些方面有致命缺陷,而最终酿成悲剧,这种性格特征必然导致他的结局是大悲的,即“一悲到底”。

亚里斯多德说:“悲剧的结局不应由逆境转入顺境,而应相反,由顺境转入逆境”。

马丁·艾思林认为:“虽然解决不了什么问题,但仍旧普遍应用的就是:结局悲惨的剧就是悲剧,结局愉快的剧就是喜剧”。

斯宾格也说:“悲剧以欢乐开始,以悲剧结局”。

这些论述指明了西方悲剧结局的特点。

这样的结局就不允许出现善有善报恶有恶报的大团圆结局,即亚里斯多德所谓的“双重结局”。

莎士比亚的《一报还一报》、《冬天的故事》两剧中,虽然都写了许多黑暗而阴郁的事件,但是它们结尾时没有出现一具尸体,而是出现了一种调和的局面,所以,被戏剧批评家们归入喜剧行列;也不允许出现悲喜混杂的现象,因为为了保持悲剧的庄严和严肃风格,就基本上不能在悲剧中有喜剧因素的渗入,否则,就破坏了悲剧的审美效果,德莱登的“一个想同时处理欢乐和悲哀两种情绪的人很可能引不起任何一种效果”的话,就是明证。

西万悲剧“一悲到底”的结局的形成与西方文化有紧密的关系。

西方文化是一种“罪感文化”, 它认为人类是上帝的背叛者,而被上帝逐出了乐园。

因此人类一生都与命运作斗争。

人类身上的这种“原罪感”始终存在于自我意识中,并且终身为赎罪而奋斗,目的是为了在死后能够回到上帝的怀抱。

人类生存于现世,充满了邪恶,而这又是苦难的源泉,并且随着知识的增长,苦难也随着增加,所以,在现世中根本没有幸福,人的愿望也得不到满足,只有“死”,才能进入天国,才能得到彻底摆脱苦难。

加尔文·托马斯说:“对于我们的祖先说来,死亡是最大的不幸,是最可怕的,也因此是最能够吸引他们的想象力的事情”, 就道出了这个道理,西方人既把死当作可怕的事情,同时,又把它当作神圣而庄严的事情。

中国戏曲悲剧讲究“团圆结局”。

由于悲剧中的主人公都是小人物,其中又多数是弱女子,她们的不幸遭遇引起人们的极大同情,因此,在她们的悲惨结局后,给她们予一线光明,表达了中国人民的善良而美好的愿望,当然,这只是一种象征性的团圆,不是实质性的团圆。

《窦娥冤》的伸冤昭雪、《赵氏孤儿》的孤儿报仇、《汉宫秋》的团圆梦境、《鸣凤记》的献身祭告、《娇红记》的鸳鸯翔云、《清忠谱》的锄奸慰灵、《雷峰塔》的雷峰佛圆、《长生殿》的蟾宫相见、《祝英台》的双蝶飞舞,等等,都是团圆的结局,就是李渔所说的“团圆之趣”,它已经成为中国戏曲中普遍的审美现象。

朱光潜对此作过评论:“随便翻开一个剧本,不管主要人物处于多么悲惨的境地,你尽可以放心,结尾一定是皆大欢喜,有趣的只是他们怎样转危为安。

”王国维的说法更有说服力,他认为:“吾国人之精神,世间的也,乐天的也。

故代表其精神之戏曲小说,无不著此乐天之色彩,始于悲者终于欢,始于高者终于合,始于困者终于亨。

”这种结局反映了中国古代人民积极向上的良好愿望和乐观主义精神,起到了鼓舞人民向黑暗反动势力不断抗争的作用,但其中也存在着浓厚的封建伦理道德思想和因果报应、消极遁世的封建糟粕。

中国悲剧结局中的乐观主义精神深受传统的“乐感文化”影响。

儒家学说在中国传统文化思想中长期占据统治地位,它是一种入世哲学,相信人的力量,也肯定愉快的平凡的人生,具有乐观的性质,宜扬“乐天安命”的思想,由此,对戏曲中主人公的死,就不是把它当作可怕与不幸的事,而是看成为一种希望、一种新生。