第10章动物的排泄

- 格式:ppt

- 大小:4.02 MB

- 文档页数:41

排泄、消化和神经系统

多样的排泄器官

(1)由后肾管演变来的腺体状结构,如颚腺、绿腺、基节腺等。

(2)马氏管:位于消化道中后肠交界处

(3)低等种类把排泄物积留于皮下,随蜕皮现象排出

虾排泄系统绿腺

膀胱绿腺

肾管

腺体部端囊

膀胱

排泄孔

昆虫—马氏管

马氏管

昆

虫

-

马

氏

管

马氏管:位于消化道中后肠交界处,为细长之管状物,由单层细胞组成;其基端开口于中肠和后肠的交界处,盲端封闭游离于血腔内的血淋巴中收

集代谢废物,并通过肠道排出体外。

直肠囊肛门基节腺马氏管

咽蛛形纲—基节腺和马氏管

发达的消化系统

口器:由头部口周围的附肢形成

前肠:取食、研磨、贮存、初步消化中肠:消化和吸收

后肠:离子及水分重吸收

昆虫口器结构

上唇

下唇

下颚

上颚

触须

外颚叶

咽部

蝗虫的口器咀嚼式

蚊的口器刺吸式

蝇的口器舐吸式

蝶蛾的口器虹吸式

蜜蜂的口器嚼吸式

虾消化系统食道上神经节前肠(胃)心脏精巢伸肌中肠(肠)后肠排泄器官食道下神经节消化腺雄性生殖孔腹神经链屈肌

肛门

神经系统和感觉器官

链状神经系统

食管神经节脑神经节

蝗虫神经系统

脑

食管下神经节胸部神经节腹部神经节

感觉器官

触觉器:触角

视觉器:单眼和复眼

化学感受器:触角、口器。

动物生物学--排泄系统1.排泄系统的基本结构脊椎动物完善的排泄系统由肾脏、输尿管、膀胱和尿道组成。

2.排泄器官1)原肾管是由外胚层陷入形成排泄管和焰细胞构成的盲管。

排泄管众多小分支末端为焰细胞,排泄孔通体外。

焰细胞由帽细胞和管细胞组成。

线虫类胚层形成特殊的原肾细胞作为排泄器官,是一种特殊的原肾管。

大腺细胞无纤毛和焰细胞,分为两种类型。

腺型属原始型类,通常由1-2个原肾细胞构成。

管型由一个原肾细胞特化形成H型,两条纵观侧线内的排泄管相连,呈H型。

横管伸出短管,末端排泄孔开孔于前体腹侧,体腔液中废物经侧线上皮进入排泄管排出。

2)后肾管环节动物典型的后肾管来源于中胚层,外胚层,按体节排列,一端为具纤毛的漏斗状肾口,开口于前一体节真体腔,另一端为肾孔,开口于本体节体表。

特化的隔膜小肾管。

排除体腔和血液内代谢废物与水分。

甲壳类等节肢动物头部1-2对后肾管演化成角腺,与小鄂腺,又称绿腺与壳腺,一对触角腺位于食管前的头胸部,排泄孔开口于第二触角基部。

3)黄色细胞:环毛蚓等寡毛类的肠外有黄色细胞,吸收代谢产物后脱落在体腔液中,经胃口、后肾管排除。

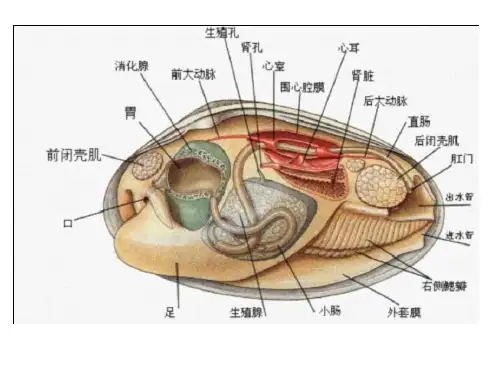

4)围心腔腺:软体动物围心腔内壁上有围心腺,是扁平上皮细胞和纯结缔组织构成的分支体腺,将代谢产物排入围心腔,由后肾管排除。

5)静脉腺头足类静脉腺周围有海绵状静脉腺,腺体上一层具有排泄功能的腺上皮从血液中吸收代谢废物排泄入肾囊。

6)吞噬细胞河蚌等组织间的吞噬细胞,具有排泄功能。

7)马氏管是节肢动物中肠与后肠交界处发出的细管,蜘蛛网中的中胚层,昆虫纲由外胚层衍生而成。

8)腮:甲壳动物和鱼类的腮除了呼吸外,还有排泄功能,可排除多余盐分。

9)皮腮和变形细胞棘皮动物体腔液中的变形细胞吞噬氨和尿素等些产物,经皮腮排除。

10)脉球半索动物的中央窦前方有血管盘曲成球称脉球,将血液中代谢废物,过滤至吻肠,由吻肠排除。

11)肾脏脊椎动物的排泄器官集中形成具有泌尿和重吸收功能的不同肾脏,以及具有导尿管、储尿功能的输尿管、膀胱和尿道。

动物的消化与排泄系统动物在自然界中生存繁衍,离不开高效的消化与排泄系统。

这两个系统协同工作,帮助动物从外界获取营养物质,并将代谢废物排出体外,维持身体的正常运转和生命活动。

消化,是将食物分解为可吸收的小分子物质的过程。

不同的动物有着适应其食性和生活方式的独特消化系统。

食草动物,如牛、羊,拥有庞大而复杂的消化系统。

它们的胃通常分为多个室,比如牛有四个胃室。

首先,食物在瘤胃中被微生物初步发酵分解,然后进入网胃、瓣胃进一步处理,最后在皱胃中完成消化。

这种多室胃的结构使得食草动物能够有效地消化富含纤维素的植物材料。

食肉动物,像狮子、老虎,它们的消化系统则相对简单和短直。

因为肉类食物相对容易消化,不需要像食草动物那样进行长时间的发酵和处理。

它们的肠道较短,能够快速吸收营养并排出废物。

杂食动物,例如人类和猪,消化系统则介于食草和食肉动物之间。

我们有较长的肠道,能够适应不同类型食物的消化。

动物的口腔是消化的起始部位。

牙齿的形态和功能因动物的食性而异。

食草动物的牙齿通常扁平,适合磨碎植物;食肉动物则具有尖锐的犬齿,用于撕裂肉类。

舌头也在咀嚼和吞咽过程中发挥着重要作用。

食物经过口腔的初步处理后,进入食管。

食管通过蠕动将食物推送至胃中。

胃是一个重要的消化器官,它分泌胃酸和消化酶,对食物进行化学性消化。

小肠是消化和吸收的主要场所。

它分为十二指肠、空肠和回肠。

在这里,胰液、胆汁和肠液等消化液与食物充分混合,将大分子物质分解为小分子,如葡萄糖、氨基酸、脂肪酸等,然后通过小肠壁的绒毛被吸收进入血液循环。

大肠的主要功能是吸收水分和形成粪便。

未被消化吸收的食物残渣在大肠中逐渐浓缩,最终形成粪便排出体外。

与消化系统紧密相连的是排泄系统,其主要功能是排出体内的代谢废物和多余的水分。

在无脊椎动物中,排泄方式多种多样。

例如,扁形动物通过原肾管排泄,环节动物则通过后肾管排泄。

原肾管由焰细胞组成,通过纤毛的摆动将代谢废物排出体外。

后肾管则具有更复杂的结构,能够更有效地过滤和排泄废物。

《鱼类生理学》第十章排泄与渗透调节第十章排泄与渗透调节第一节概述一排泄的概念与排泄的途径排泄的概念:机体将物质代谢的终产物或机体不需要的、多余的水分、盐分及进入体内的某些药物、毒物等排出体外的过程称为排泄。

排泄途径:1(呼吸器官(肺、鳃):氨、水、二氧化碳和某些离子; 2+2+2(消化道:胆色素;一些无机盐,如Ca、Mg、硫酸盐等;3(皮肤:哺乳类主要是汗液,其中包括一部分水份和少量尿素和盐类,鱼类主要为粘液,其中主要为水分几多种盐分;4(肾:尿,最主要的排泄途径,肾脏可以根据机体情况调节尿的质和量,从而调节水的平衡、酸碱平衡,保证机体适应所处的环境。

排遗:由消化管排除消化后的食物残渣,因为参加与机体细胞消化和血液循环,不属于排泄。

二肾的基本结构与功能单位肾的基本结构与功能单位是肾单位。

每个肾单位包括肾小体和肾小管。

肾小体由肾小球和包围肾小球的肾小囊组成;肾小管由近球小管、髓袢和远球小管组成。

肾小球实际是一团毛细血管网,两端分别与入球小动脉和出球小动脉相连,肾小球的包囊称为肾小囊。

许多肾单位的远球小管汇集于一条集合管,许多集合管汇集到中肾管,左右中肾管汇合形成膀胱,从膀胱发出管开口于泻殖孔。

三鱼类的肾脏(较高等脊椎动物简单、原始)1 肾分两部分:头肾(造血器官)、体肾(泌尿和渗透调节)胚胎期:前肾;成体:中肾。

鱼类的中肾块状,无髓质和皮质之分。

有泌尿和渗透调节作用的是肾的后部。

硬骨鱼类的肾小管较简单,典型的肾小管可分为颈节、近节、远节和集合管等部分。

许多集合管最后汇集到中肾管,左右中肾管回合形成膀胱,从膀胱发出的管开口与泄殖孔。

2 肾血液供给的特点:经过小动脉(入球小动脉和出球小动脉)和两套毛细血管(肾小球毛细血管网和肾小管周围的毛细血管网)。

肾小球处在入球小动脉与出球小动脉之间,且入球小动脉的口径大于出球小动脉,所以不仅有较大的表面积,且有较高毛细血管血压,二者都有利于血浆在肾小球中滤过,血液经肾小球虑过后,胶体渗透压有所升高,从出球小动脉流入肾小管毛细血管网时,滤过的血浆处于低压系统,血流减慢,有利于小管液与血液之间的物质转运(包括重吸收和分泌) 3鱼类肾单位的结构和功能是各种各样的。

初中生物19章知识点总结初中生物课程是学生接触生物学的基础阶段,通过19个章节的学习,学生能够了解生物学的基本概念、生物体的结构与功能、生物与环境的关系等。

以下是初中生物19章的知识点总结:第1章生物与非生物- 生物的定义:具有生命特征的实体。

- 生命特征:新陈代谢、生长发育、繁殖、适应环境、遗传和变异。

- 非生物与生物的区别:非生物不具有生命特征。

第2章细胞的结构和功能- 细胞理论:所有生物都是由一个或多个细胞组成。

- 细胞的结构:细胞膜、细胞核、细胞质、线粒体、内质网、高尔基体等。

- 细胞的功能:进行新陈代谢、遗传信息的传递和表达。

第3章植物的组织和器官- 植物组织:保护组织、营养组织、分生组织、输导组织等。

- 植物器官:根、茎、叶、花、果实、种子。

- 植物的生长和发育过程。

第4章动物的组织和器官系统- 动物组织:上皮组织、结缔组织、肌肉组织、神经组织。

- 器官系统:消化系统、呼吸系统、循环系统、排泄系统、神经系统等。

- 动物的生长和发育特点。

第5章遗传与进化- 遗传的基本原理:基因的传递和表达。

- 进化论:物种的起源和演化。

- 自然选择和适者生存的概念。

第6章生态系统- 生态系统的组成:生物群落和非生物环境。

- 食物链和食物网:能量的流动和物质的循环。

- 生态平衡和人类活动对生态系统的影响。

第7章人体的结构和功能- 人体的基本结构:细胞、组织、器官、系统。

- 人体的主要系统:骨骼系统、肌肉系统、循环系统、消化系统、呼吸系统、泌尿系统、神经系统等。

- 人体的生理功能和健康维护。

第8章微生物的世界- 微生物的分类:细菌、真菌、病毒、原生生物等。

- 微生物的形态结构和生活习性。

- 微生物与人类健康和疾病的关系。

第9章植物的生殖和发育- 植物的生殖方式:有性生殖和无性生殖。

- 植物的生命周期:从种子到成熟植株的过程。

- 植物激素在生长发育中的作用。

第10章动物的生殖和发育- 动物的生殖方式:卵生、胎生、卵胎生。