任伯年人物画欣赏1

- 格式:doc

- 大小:31.10 KB

- 文档页数:38

任伯年绘画艺术探析作者:韦颖俊来源:《美与时代·中》2023年第08期摘要:19世纪,上海多元的文化氛围与雄强的经济基础吸引了众多以鬻画为生的画家客居沪上,任伯年便是其中的佼佼者。

任伯年吸收并借鉴了西洋绘画中的表现技法及用色法则,将其与中国传统绘画相融合,形成中西兼容、雅俗共赏的绘画风格,在中国绘画史上有着举足轻重的地位,但其身份属性与文化素养等原因也造就了其作品的局限与不足。

关键词:任伯年;绘画艺术;中西兼容任伯年(1840—1896年),名颐,今浙江杭州人。

其父任鹤声,字淞云,为民间画师。

任伯年幼承家学,从学于任熊、任薰,人物、花鸟、山水无一不精,后客居海上,鬻画为生。

任伯年与虚谷(1823—1896年)、吴昌硕(1844—1927年)、蒲华(1832—1911年)合称“海派四杰”,与任熊(1823—1857年)、任薰(1835—1893年)、任预(1853—1901年)并称“海上四任”。

不同于古代以书画自娱或抒情达兴的达官显贵与文人墨客,海派以鬻书卖画为生的画家或画工的创作题材与表现技法均受市民文化与大众口味的影响,其作品被市场及民众的审美趋向左右。

一方面,传统中国画的技法已无法满足彼时的新兴市民与工商阶级的审美趋向,为了迎合市场,画家们以民众熟知及喜闻乐见的题材为主。

正如孙淑芹对海派以职业画家为主体的一类画家所评价的那样:“他们一般出身低微,文化素养不高,以鬻画为生,创作主要适应社会和市场需要,尤其迎合新兴市民阶层和工商业主的趣味,题材多为城市群众所熟悉和喜闻乐见……”[1]另一方面,上海开埠以后,经济、政治、文化均发生了翻天覆地的变化,中西文化在这里交流与碰撞,人们将此时的上海与巴黎相提并论,“人之称誉上海者,以为海外各地惟数法国巴黎斯为第一,今上海之地,不啻海外之巴黎”[2]。

同时,雄厚的经济基础、庞大的书画市场与开放的文化环境吸引了众多文人墨客与以鬻画为生的画家客居于此。

任伯年书画鉴赏摘要:任伯年的绘画艺术是中国画的代表,本文通过图文并茂的形式,从墨色、构图、题款、印章、纸张等五个方面对任伯年的《苏武牧羊图》进行了分析和鉴定。

关键字:任伯年《苏武牧羊图》墨色构图题款印章纸张任颐(1840年—1896年),初名润,字伯年,号次远、小楼,别号山阴道人、山阴道上行者等,浙江山阴(绍兴)人,长期寓居上海,以卖画为生。

他擅长画花鸟、肖像。

人物和山水,尤以花鸟、山水称雄画坛。

他的绘画笔墨生动,色调明快,构图新颖,是海派画家中的佼佼者。

由于他在书画上有很高的艺术造诣,在近代画坛上声誉赫然,正因为如此,早在任颐在世时,即有伪造任氏画作者。

20世纪80年代以后,又出现了新的伪作,致使当今传世的任颐书画真赝杂糅,给任颐书画收藏者与研究者带来很多困难。

任颐书画的笔法、墨色与章法结构一位艺术家,在其长期的艺术实践中,会形成一套执笔、运笔的方法,同一个书画家,其早、中、晚不同时期还有不同的变化。

一个艺术家在几十年中形成的笔法特点和习惯,作伪者要在很短的时间内全部学会,是不可能的。

即使摹的很像的作品,也只是表面的形似,而作品内在的气韵、内涵则难以达到。

所以说假画一定会有破绽露出。

任颐的花鸟画,清新,活泼,甜美,有着自己的独特风格,不是一成不变的,曾经经历了早中晚的不同变化。

任伯年早期,即20岁以前的花鸟,由于他主要活动与江浙一带,来往于福建、苏台等地,画风受任熊、任薰的影响,笔法以双勾居多,线条严谨,笔墨滞重厚实,圆润饱满,纯然是二任的风格。

图一从29岁起,即1868年冬定居上海以后,绘画受到海派前辈画家王礼等的影响。

所以在中期,即约在29岁至40岁期间花鸟画画风由缜密的双勾转向写意,其风格与王礼等十分相似。

从某种意义上讲,是朱、王画派的延续。

从40岁起,即1880年以后,他的花鸟画主要学习八大山人和徐胄、陈淳的写意法及恽寿平的没骨法,笔墨趋向简易,放纵,设色明净淡雅,形成了兼工带写,明快温馨的格调,并融多种技法于奔放清丽的风格之中,从而形成了了成熟期花鸟画的典型风格。

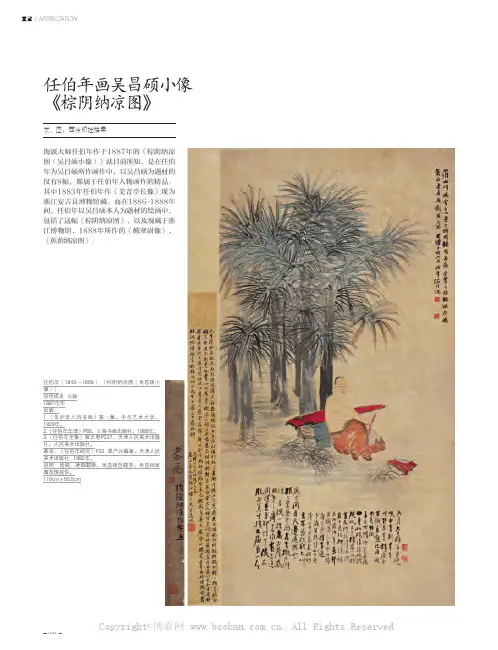

赏鉴APPRECIATION任伯年(1840—1895) 《棕阴纳凉图(吴昌硕小像)》设色纸本 立轴1887年作出版:1.《缶庐老人诗书画》第一集,中华艺术大学,1929年。

2.《任伯年年谱》P85,上海书画出版社,1989年。

3.《任伯年全集》第五卷P237,天津人民美术出版社,人民美术出版社。

著录:《任伯年研究》P32 ,龚产兴编著,天津人民美术出版社 , 1982年。

说明:杨岘、凌瑕题跋。

吴昌硕自题签。

吴昌硕家属友情提供。

110cm×55.5cm任伯年画吴昌硕小像《棕阴纳凉图》文、图:西泠印社拍卖海派大师任伯年作于1887年的《棕阴纳凉图(吴昌硕小像)》就目前所知,是在任伯年为吴昌硕所作画作中,以吴昌硕为题材的仅有8幅,都属于任伯年人物画作的精品。

其中1883年任伯年作《芜青亭长像》现为浙江安吉县博物馆藏。

而在1886-1888年间,任伯年以吴昌硕本人为题材的绘画中,包括了这幅《棕阴纳凉图》,以及现藏于浙江博物馆、1888年所作的《酸寒尉像》、《蕉荫纳凉图》。

Copyright©博看网 . All Rights Reserved.《棕阴纳凉图》是吴昌硕后人旧藏,是首度在市场中亮相的任伯年画吴昌硕小像题材作品。

同时,也是这几幅作品中唯一为吴昌硕家属珍藏,并含吴昌硕自题签条的一件。

纵110cm,横55.5cm,设色纸本,几近全品相。

画心中,吴昌硕的老师杨见山题跋,称此画:“神情酷肖,尤妙在清风徐徐从纸上生,顿觉心肺一爽,如服清凉散,技至此可谓神矣!”这种“安得解捝大自在,放浪形骸了无碍”的样貌,是开埠后上海文人生活的写照,也能看出任伯年满怀知音的情谊,和他对吴昌硕事业的支持。

艺术大师以执着面对艺术理想的坦荡洒脱,一定会给人留下深刻的印象,我们从这幅作品中便可感知。

画这幅画时,任伯年48岁,吴昌硕44岁,两人都正当盛年。

画面上,一大片棕榈为背景,浓淡墨勾染并施,棕榈树下,昌硕先生倚书与朱琴,赤膊席地而坐,静静地纳凉,神情自若。

近十年国内任伯年绘画研究综述作者:王海燕来源:《大东方》2016年第03期摘要:近十年来学术界对于任伯年绘画的研究,集中体现在四个部分:一对任伯年绘画风格的研究;二、对任伯年的绘画构图研究;三、对任伯年的绘画色彩的研究;四、对任伯年绘画进行比较式研究。

关键词:任伯年;绘画;研究综述一、关于任伯年绘画风格的研究通过分析近十年对于任伯年绘画风格的研究,我们可以了解到:早期的任伯年是受陈老莲画风的影响,造型严谨、工整而不刻板,表现出和谐明媚充满生机的意境美。

而后,随着自己绘画功底与修养的增长,越来越趋向于兼工带写的绘画风格。

而到了晚年时期,他又喜欢上了写意的风格。

主要推崇的是明代的徐渭、陈淳和清代的八大山人、石涛等人的影响。

任伯年晚年时期非常痴迷于那些大师们的用笔豪放、不拘成法的绘画风格。

并借鉴民间艺术与西方艺术,对传统的中国画进行大胆革新,形成了让不同阶级都能接受的雅俗共赏的绘画风格,为现代的绘画艺术带来了深远的影响。

以下是我通过对这十年来有关任伯年绘画风格的学术期刊和论文的收集与整理,基本都是论述的其绘画题材、构图、色彩及审美特征。

如:常州大学艺术学院的廖丰丰和韦霞在《芒种》期刊《对任伯年人物画创作艺术风格的解读》一文中论述了任伯年的艺术创作中融合了丰富的传统艺术,汲取了百家精华,将不同的风格进行了汇聚,从而形成了任伯年独特的绘画艺术风格。

还分析了任伯年的创作风格与其所处的时代背景有着密切的关系。

他的一生的创作可以分成三个阶段,第一个阶段是他从民间艺术中吸取营养的过程,第二个阶段是他对中国画的研究,并把西方油画应用其中。

第三个阶段是他绘画的鼎盛时期,他通过自己的开拓创新以及不拘一格的特征,成为海派的创始人。

四川师范大学向思南在期刊《任伯年花鸟画的艺术特色》简要分析了任伯年在创作题材的丰富多样上、诗情洋溢的创作意境、新颖独特的块状构图、准确生动的艺术形象和笔墨水色的有机融合等方面,通过任伯年的经典代表作一一进行了详细阐述。

视觉图像视域下的《酸寒尉像》作者:赵娜来源:《美与时代·中》2019年第09期摘要:《酸寒尉像》是晚清上海画派代表人物任伯年为吴昌硕写的肖像作品,这幅著名的绘画作品不仅在绘画技法上取得成就,更具有丰富的图像内涵。

文章试根据图像学的原理分析任伯年的《酸寒尉像》,解读画者任伯年与被画者吴昌硕的密切关系。

关键词:图像志;《酸寒尉像》;任伯年;吴昌硕基金项目:本文系国家社科基金重大项目“中华美学与艺术精神的理论与实践研究”(16ZD02)阶段性成果。

任伯年是晚清上海画派代表画家,在过去的研究当中,对其研究多是将其作为“四任”之首的花鸟画家(图1)加以定位之后,再去分析其画面、用笔设色特征等,同时与同时代的画家比较,并从传承等角度研究。

随着全新研究方法的不断发展,将其作品作为视觉图像,将会有更多发现。

本文将视角投向任伯年的作品《酸寒尉像》。

一、图像志研究方法的应用20世纪德国艺术史家阿比·瓦尔堡从图像志方法中发展起来图像学。

“图像学的目的是发现和解释艺术图像的象征意义,揭示图像在各个文化体系和各个文明中的形成、变化及其所表现或暗示出来的思想观念。

”图像学由初期的图像志发展而来,在古希腊指的是对于图像的精鉴,发展至20世纪以来其内涵已经发生改变,主要指的是和视觉艺术相关的某些主题的描述与研究,这样研究更强调对于图像的理性分析、图像的思想性等,因此研究的议题主要关注绘画主题的传统、意义以及和其他思想文化发展的互相关联等等。

发展至帕诺夫斯基,又对图像志和图像学做了系统的阐述。

他认为,“图像学对美术作品的解释须分三个层次:一是解释图像的自然意义,精确的列举和描述在艺术作品所看到的一切,二是发现和解释艺术图像的传统意义,解释所看到的事物之间的相互联系;三是解释作品的内在意义或内容,揭示艺术家在艺术作品要表达的更深层意义”,这种更深一层的解释就是图像学。

发展至现在,图像学已经广泛地应用于研究领域。

【分享】任伯年国画作品欣赏任颐(1840年-1895年),即任伯年,清末著名画家。

初名润,字次远,号小楼,后改名颐,字伯年,别号山阴道上行者、寿道士等,以字行,浙江山阴航坞山(今杭州市萧山区瓜沥镇)人。

自幼随父卖画,后从任熊、任薰学画,后居上海卖画为生。

寒酸尉像任伯年是我国近代杰出画家,在“四任”之中,成就最为突出,是“海上画派”中的佼佼者,“海派四杰”之一。

任伯年的绘画发轫于民间艺术,技法全面,山水、花鸟、人物等无一不能。

重视写生,又融汇诸家法,并吸取水彩色调之长,勾皴点染,格调清新。

干将莫邪图其人物画,早年从陈洪绶法出,形象夸张,富装饰效果。

如故宫博物院藏《干莫炼剑图》轴。

后练习铅笔速写后,变得较为奔逸,如故宫博物院藏《风尘三侠图》轴等。

其写照技艺,高妙绝伦,曾为虚谷、胡公寿、赵之谦、任薰等多人画像,无不逼肖。

浙江省博物馆藏有其《酸寒尉像》轴,写吴昌硕着官衣立像,极其传神;其花鸟画,早年以工笔见长,仿北宋人法,近于陈洪绶。

后取法恽派及陈淳、徐渭、朱耷的写意法,笔墨趋于简逸放纵,设色明净淡雅,形成兼工带写、明快温馨的格调。

代表作有藏于徐悲鸿纪念馆的《紫藤翠鸟图》轴等。

对近现代花鸟画产生了巨大影响。

《芭蕉麻雀》任伯年 1872年145×39厘米《岛佛驴背敲诗》任伯年 1887年176×47厘米《白荷鸳鸯》任伯年不详年29.4×41.7厘米《茶壶月季》任伯年 1886年23.4×51厘米《观耕图》任伯年不详年32.4×32.3厘米《焚香告天图》任伯年不详年182.1×95.1厘米《大腹纳凉》任伯年 1860年117×53.5厘米《东山丝竹图》任伯年 1891年182.2×96.4厘米《儿女英雄》任伯年1884年23.2×50.1厘米《采莲仕女》任伯年1892年138.5×40厘米《寒林高士图》任伯年 1887年176×47厘米《宫人游山》任伯年 1885年29.4×18.4厘米《焚香告天》任伯年不详年15.3×19厘米《寒林放马》任伯年 1888年129.4×62.4厘米《东津话别图》任伯年 1868年34.1×135.8厘米《焚香诰天》任伯年1885年29.4×18.4厘米《风尘三峡》任伯年不详年108.5×84厘米《禅杖罗汉》任伯年 1860年28.3×29.9厘米《白描人物》任伯年 1860年28.3×29厘米《春江放鸭》任伯年 1892年67.5×41.6厘米《登高望远》任伯年 1887年25.6×55.8厘米《承天夜游图》任伯年 1886年177.5×47.3厘米《草堂春归》任伯年不详年15.3×19厘米《飞鸟掠花》任伯年 1885年29.3×41.9厘米《瓜藤浴鸭》任伯年 1891年215.4×49.3厘米《封侯图》任伯年 1887年132.8×32厘米《瓜藤》任伯年 1879年28×28厘米《归田风趣图》任伯年 1893年133.9×62.2厘米《东山丝竹图》任伯年1890年120×63厘米《归船午炊》任伯年1893年23.2×50.7厘米《芙蓉白头》任伯年 1879年24.6×52.6厘米《荷花双鹭》任伯年1891年251×59.1厘米《临周少谷花卉》任伯年1884年29.1×41.4厘米《荷花白鹭》任伯年1873年23.5×49.2厘米《浣沙石》任伯年 1885年29.4×18.4厘米《韩信》任伯年1885年29.4×18.2厘米《花荫白猫》任伯年1892年150×40.3厘米《麻姑献寿图》任伯年 1889年149.5×80.5厘米《荷花水鸟》任伯年 1872年145×39厘米《腊梅小鸟》任伯年1880年24.7×53.8厘米《茅庐积雪》任伯年 1860年29.9×33.7厘米《荷花水鸟》任伯年不详年23×50厘米《李花双雏》任伯年1874年27.8×27.8厘米《马》任伯年 1883年134.5×64.5厘米《流水清音》任伯年不详年15.3×19厘米《花卉》任伯年1882年31.6×39.2厘米《枇杷猫雀图》任伯年1884年136.5×32.9厘米《荷塘消夏》任伯年 1860年30×33.8厘米《花丛双猫》任伯年1885年29.4×41.9厘米《牡丹孔雀》任伯年不详年25.3×53.8厘米《牡丹飞禽》任伯年不详年25.154 绢本水墨设色《梨花鹦鹉》任伯年1882年25.6×54.2厘米《蟠桃绶带图》任伯年1890年131.5×63.9厘米《目送归鸿》任伯年不详年15.3×19厘米《没骨花卉》任伯年 1884年29.4×41.7厘米《茗茶待品》任伯年不详年15.3×19厘米《枇杷稚鸡》任伯年 1886年150.3×81.6厘米《曲桥通幽》任伯年 1885年29.4×18.4厘米《寒香幽鸟》任伯年不详年130.8×31.4厘米《金鱼水草》任伯年 1868年25.3×26.1厘米《龙山落帽》任伯年 1885年25.3×26.7厘米《礼佛图》任伯年 1872年104×32厘米《柳塘浴禽图》任伯年 1888年133.8×39.9厘米《篱花蟋蟀》任伯年不详年29.4×41.7厘米《荷花双鸭》任伯年 1884年132×31.4厘米《枇杷鸡雏图》任伯年 1882年178.8×48厘米《茂陵秋雨》任伯年 1885年29.4×18.4厘米《牡丹》任伯年1880年148.5×79.4厘米《米颠拜石图》任伯年1882年126.2×52.8厘米《嫩绿池塘藏睡鸭》任伯年 1883年118×39.6厘米《摹陈老莲人物》任伯年 1867年140.3×44.1厘米《蒲葵三鸡》任伯年 1891年215.4×49.3厘米《骑驴人》任伯年1891年94×42.3厘米《漂母》任伯年 1885年298.3×18.4厘米《南瓜三鸡》任伯年 1872年145×39厘米《秋海棠》任伯年不详年31.8×39.4厘米《枇杷鹦鹉》任伯年不详年29.2×41.6厘米《深山观泉图》任伯年 1886年175.4×46厘米《秋游图》任伯年 1860年25.1×52.5厘米《清流小舟》任伯年不详年25.3×26.3厘米《牵牛母鸡》任伯年1892年128.2×39厘米《清溪小泊》任伯年 1883年24.6×52.3厘米纸本水墨设色《蔷薇丁香》任伯年不详年31.6×39.2厘米《秋葵双鸽图》任伯年不详年176×46.4厘米《双鹿图》任伯年不详年107.1×59.9厘米《双色花卉》任伯年不详年31.6×39.2厘米《双鹤》任伯年1891年250.5×59.4厘米《秋林远眺》任伯年不详年15.3×19厘米《松下高仕》任伯年 1860年25.1×52.6厘米《水仙飞鸟》任伯年 1872年145×39厘米《人物故实图》任伯年 1866年150.7×69.1厘米《松藤双鸟》任伯年 1891年250.5×59.2厘米《山水》任伯年1886年24.2×52厘米《双童斗蟋蟀》任伯年 1887年175.6×47厘米《松藤双鸠》任伯年 1891年215.4×49.3厘米《秋林远眺》任伯年 1860年30×33.8厘米《秋山清泉》任伯年 1885年29.5×18.2厘米《桃花》任伯年 1882年31.9×39.3厘米《三羊图》任伯年 1877年79×147.5厘米《桃花小鸟》任伯年1886年25.3×26.4厘米《桃花鹦鹉》任伯年 1880年23.6×50.8厘米《水仙小鸟》任伯年 1877年24.3×52.6厘米《苏武牧羊》任伯年 1883年148.5×83.3厘米《桃花双燕》任伯年 1883年24.2×52厘米《踏雪寻梅》任伯年 1879年25.3×26.0厘米《秋意萧瑟》任伯年 1860年30×33.8厘米《人物图》任伯年 1886年78.8×140.8厘米《秋林小溪》任伯年 1860年28.2×29.2厘米《人物画稿》任伯年不详年215.2×119.5厘米《试箭图》任伯年 1889年149×81.5厘米《四季平安图》任伯年 1877年135×66.8厘米《石傍白鸡》任伯年1885年29.4×41.7厘米《赏花仕女》任伯年1881年24.9×53.1厘米《松下老者》任伯年1891年24.3×52.5厘米《桃花双燕》任伯年 1885年99×34厘米《桃花双燕》任伯年 1891年250.8×59.4厘米《桃花八哥》任伯年 1879年27.3×281厘米《芍药小鸟》任伯年 1874年23.5×51.5厘米纸本水墨设色《桃禽月色》任伯年1880年25.3×25.7厘米《桃柳八哥》任伯年 1885年29.4×41.7厘米《塘畔书声》任伯年不详年15.3×19厘米《松下闻箫》任伯年1894年105×54厘米《西番莲》任伯年 1881年23.2×50.5厘米《天竹》任伯年 1889年128.9×56.10厘米《吴仲英先生像》任伯年 1881年150.6×64.8厘米《行旅图》任伯年 1880年132×50厘米《藤萝》任伯年 1885年28×41.2厘米《桐荫长夏》任伯年不详年25×52.2厘米纸本水墨设色《萱草牵牛》任伯年 1873年25.3×26.3厘米《桃源问津图》任伯年1886年177.5×47.4厘米《绣球芭蕉》任伯年1882年178.6×48厘米《溪山观泉图》任伯年1882年184.1×45.4厘米《桃实白头》任伯年不详年25.3×26.2厘米《西江竹楼》任伯年1885年28.4×18.4厘米《天竹红柿》任伯年不详年31.6×39.2厘米《溪亭秋霭图》任伯年 1890年92.6×41.8厘米《行旅小憩》任伯年1888年23.2×50.8厘米《雪梅群雀》任伯年1891年77.6×33.2厘米《停琴观泉图》任伯年 1880年37.6×143厘米《玉兰海棠》任伯年不详年31.6×39.2厘米《投壶图》任伯年 1891年179.4×94.3厘米《小红低唱我吹箫》任伯年1882年184×45.5厘米《雨打梨花深闭门》任伯年1885年29.4×18.4厘米《羲之爱鹅图》任伯年1888年150×81.5厘米《雪兰》任伯年1882年31.8×39.3厘米《中秋赏月图》任伯年 1890年93.3×41.7厘米《倚石观溪》任伯年不详年15.3×19厘米《竹枝麻雀》任伯年 1893年23.9×52.8厘米《张益三肖像》任伯年 1880年28.5×39.6厘米《中秋景物》任伯年1890年122×57厘米《赵德昌夫妇像》任伯年1885年148.5×80厘米《竹下弹琴》任伯年 1860年29.9×33.7厘米《鸢尾西番莲》任伯年 1882年31.8×39.3厘米《紫藤麻雀》任伯年 1894年107.5×21厘米《桃实白头》任伯年 1882年141.6×79.4厘米《绣球杜鹃》任伯年 1882年31.8×39.4厘米《献瑞图》任伯年 1872年148.7×78.2厘米《雪霁寻梅》任伯年1882年23.8×52厘米纸本水墨设色《为任阜长写真》任伯年1868年117×31.5厘米《竹涧双雀》任伯年1892年134×32.8厘米《仙山双鹿图》任伯年 1892年164.5×69.7厘米《雪舟待渡》任伯年 1860年29.9×33.6厘米《桐荫纳凉》任伯年 1860年30×33.8厘米《野菊甜瓜》任伯年1877年24.6×52.3 绢本水墨设色《钟进士像》任伯年 1891年132.2×65.6厘米《雪中送炭》任伯年不详年15.3×19厘米《竹岩吟诗》任伯年 1860年30×33.8厘米《竹林消夏》任伯年1860年26.8×27.2厘米《玉兰红梅》任伯年不详年25.3×26.4厘米《竹林赏砚》任伯年不详年15.4×19厘米《醉钟馗》任伯年1878年23×50.3厘米《紫绶金章图》任伯年1883年80.9×35厘米《紫藤栖禽》任伯年1881年27.6×28.8厘米绢本水墨设色《紫藤小鸟》任伯年 1886年24.2×52厘米《紫藤金鱼》任伯年不详年25.3×26.5厘米《紫藤黄花》任伯年不详年31.6×39.2厘米《折枝桃花》任伯年 1882年31.8×39.3厘米《棕荫纳凉》任伯年不详年15.3×19厘米《紫藤燕子》任伯年1885年133×30.6厘米《屏开金孔雀》任伯年(任颐) 1877年184×94.5厘米纸本水墨设色《桐荫仕女》任伯年(任颐) 1884年120.3×39.4厘米纸本水墨设色《春江游乐》任伯年 1872年24.3×52.8厘米纸本水墨设色《春郊放牧》任伯年 1889年23.2×50.5厘米。

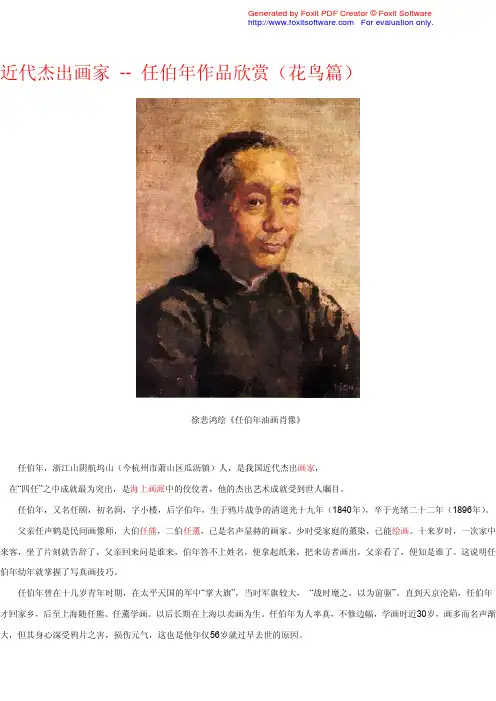

近代杰出画家--任伯年作品欣赏(花鸟篇)徐悲鸿绘《任伯年油画肖像》任伯年,浙江山阴航坞山(今杭州市萧山区瓜沥镇)人,是我国近代杰出画家,在“四任”之中成就最为突出,是海上画派中的佼佼者,他的杰出艺术成就受到世人瞩目。

任伯年,又名任颐,初名润,字小楼,后字伯年,生于鸦片战争的清道光十九年(1840年),卒于光绪二十二年(1896年)。

父亲任声鹤是民间画像师,大伯任熊,二伯任薰,已是名声显赫的画家。

少时受家庭的薰染,已能绘画。

十来岁时,一次家中来客,坐了片刻就告辞了,父亲回来问是谁来,伯年答不上姓名,便拿起纸来,把来访者画出,父亲看了,便知是谁了。

这说明任伯年幼年就掌握了写真画技巧。

任伯年曾在十几岁青年时期,在太平天国的军中“掌大旗”,当时军旗较大,“战时麾之,以为前驱”。

直到天京沦陷,任伯年才回家乡,后至上海随任熊、任薰学画。

以后长期在上海以卖画为生。

任伯年为人率真,不修边幅,学画时近30岁,画多而名声渐大,但其身心深受鸦片之害,损伤元气,这也是他年仅56岁就过早去世的原因。

编辑本段作品特点任伯年的绘画发轫于民间艺术,他重视继承传统,融汇诸家之长,吸收了西画的速写、设色诸法,形成自己丰姿多采、新颖生动的独特画风。

任伯年精于写像,是一位杰出的肖像画家。

人物画早年师法萧云从、陈洪绶、费晓楼、任熊等人。

工细的仕女画近费晓楼,夸张奇伟的人物画法陈洪绶,装饰性强的街头描则学自任薰,后练习铅笔速写,变得较为奔逸,晚年吸收华(岩)笔意,更加简逸灵活。

传神作品如《三友图》、《沙馥小像》、《仲英小像》等,可谓神形毕露。

就任伯年的个人艺术造诣来看,花鸟画的本领比较高,若以当时画坛的情况而言,他的人物影响比较大,原因是当时画人物画家少,成就高者更少,象任伯年这样造诣,自然推至旁首。

任伯年的花鸟画更富有创造,富有巧趣,早年以工笔见长,“仿北宋人法,纯以焦墨钩骨,赋色肥厚,近老莲派。

后吸取恽寿平的没骨法,陈淳、徐渭、朱耷的写意法,笔墨趋于简逸放纵,设色明净淡雅,形成兼工带写,明快温馨的格调,这种画法,开辟了花鸟画的新天地,对近、现代产生了巨大的影响。

美术艺术研究 Research on Art and Art115探析任伯年钟馗像艺术特色马程程(华东师范大学,上海 201100)摘要:“钟馗像”是任伯年人物画作中颇具特色的一类,可谓其人物画作中最为传神、生动的形象。

任伯年的钟馗像多呈现刚强坚毅、英俊洒脱的态势,这和他本人早年的从军经历不无关联,再者他继承家学,广师求益,所作钟馗像充满着和谐,用墨浓淡相宜,颜色润泽鲜活,创作出大家认为融合传统与现代而又“雅俗共赏”的钟馗作品。

关键词:任伯年;钟馗;艺术特色一、与他人钟馗像艺术特色比较“钟馗”作为一个传奇的神话人物,他的故事不断被人们传唱、丰富,为艺术家们的创作提供了丰富的素材。

历代的钟馗画题中,为人所熟识的有钟馗醉酒、钟馗捉鬼、钟馗斩狐、钟馗小妹、钟馗迎福、文人钟馗等等,这具有独特审美品格的人物形象被历代画家赋予独特的艺术魅力。

其中吴道子、窦开、陈洪绶、黄慎、任伯年、齐白石、徐悲鸿、李可染等人在绘制钟馗画作上,彼此间有着承上启下的巨大作用。

宋代沈括《梦溪笔谈》中有详细描述钟馗画像的起源,并且多为后世引述。

唐玄宗梦醒圣体康复,与吴道子述梦中所见并让其作钟馗像,画毕,皇帝赞叹道:“是卿与朕同梦而,何肖若此哉?遂大加褒赏。

”[1]众所周知吴道子作为画圣,对后世有着极为深远的影响,在画鬼神形象方面当是鼻祖,所创形象诡异,焦墨为主,在此基础上淡彩附着,整体风格简约而有淡雅。

民间年画中驱邪纳福的钟馗即采纳吴道子的“钟馗像”为蓝本,我们所见历代有关钟馗像的画作以此为范本进行创作,多绘主题突出、画面干净的钟馗像,任伯年钟馗像的构图布局也如是。

元人龚开,原本在南宋将领李庭芝麾下任职,宋末成为江南遗民文化圈的标杆人物,不仅不仕元朝,而且画中落款只写干支,不写元朝年号。

他所画的钟馗画用来抒发自身所感所受,极具特色,有漫画式意味。

而他的钟馗造型不同于前人的随意绘画,而是基于现实的人,先做人物画,在此基础上完成钟馗画像的人物结构。

任伯年人物画探析作者:刘英霞来源:《青年文学家》2012年第05期摘要:任伯年是海派的杰出代表,在我国近代美术史上产生了广泛的影响。

任伯年的绘画涉及山水、花鸟、人物,但人物画是任伯年创作的最主要内容,他的人物画不仅重神、且重形,进而形成了形神兼备的特点,但最能体现任伯年人物画功力的是线条的运用,他的线条是钉头鼠尾描,方折顿挫,线条讲究自身和相互间的韵律美感,他在人物画中线条的运用给了学画者很大的启示。

关键词:任伯年;人物画;钉头鼠尾[中图分类号]:J2 [文献标识码]:A[文章编号]:1002-2139(2012)-05-0113-01任伯年是一位非凡的艺术大师,他以个性鲜明的艺术风貌反映了那一时代的审美精神,打破了晚清封建文人画家笔下的尚古复古、陈陈相因的画风,作品由“出世”而“入世”,艺术形式由千篇一律转化为多姿多彩,他笔下的人物造型夸张又不失真实,神情动作均十分生动传神,具有鲜明突出的个性特点,尤其是在对线的组织运用上,他在融多家之长的基础上加以突破,线的组织聚散得体,穿插有序,线形的粗细、长短、轻重、曲直多变而自然,看似随意挥洒却又符合组织规律,具有一种鲜明独特的装饰美感。

一、任伯年简介任伯年,名颐,初名润,字小楼,别号山阴道人,浙江萧山人,祖籍山阴(今浙江绍兴),生于1840年,卒于1896年,他虽然人生短暂,但他却以自己独特的绘画风格,形成了鲜明的艺术特色,成为清末同治、光绪年间,“海派”的重要代表人物,影响极其深远。

二、任伯年人物画风格分析人物画是任伯年创作的最主要内容,他的画精于将人物与景物融为一体,在布局上极为讲究画面的繁简虚实的对比,使画面错落有致,明快生动。

蔡若虹称之为“近代绘画的巨匠”,任伯年在绘画上的巨大成就,在于他既能熟练驾驭传统笔墨线条,又能不受其束缚,一切从表现出发传达生活气息,并且注重吸收民间以及同时代人的艺术成就,然后融会贯通,从而形成既有时代特色又有个人独特风貌的艺术风格,下面分别在题材、造型特点、色彩、线条等几个方面简单论述。

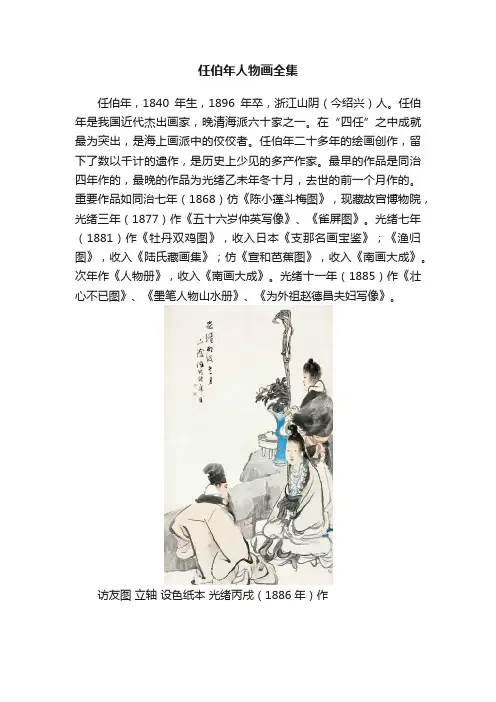

任伯年人物画全集任伯年,1840年生,1896年卒,浙江山阴(今绍兴)人。

任伯年是我国近代杰出画家,晚清海派六十家之一。

在“四任”之中成就最为突出,是海上画派中的佼佼者。

任伯年二十多年的绘画创作,留下了数以千计的遗作,是历史上少见的多产作家。

最早的作品是同治四年作的,最晚的作品为光绪乙未年冬十月,去世的前一个月作的。

重要作品如同治七年(1868)仿《陈小蓬斗梅图》,现藏故宫博物院,光绪三年(1877)作《五十六岁仲英写像》、《雀屏图》。

光绪七年(1881)作《牡丹双鸡图》,收入日本《支那名画宝鉴》;《渔归图》,收入《陆氏藏画集》;仿《宣和芭蕉图》,收入《南画大成》。

次年作《人物册》,收入《南画大成》。

光绪十一年(1885)作《壮心不已图》、《墨笔人物山水册》、《为外祖赵德昌夫妇写像》。

访友图立轴设色纸本光绪丙戌(1886年)作控马图蕉阴高士立轴壬午(1882)年作相马图立轴壬午(1882)年作人马图纸本设色纵132.5厘米横633.1厘米广东省博物馆藏任伯年的作品题材广泛,造型生动有趣,色彩雅致,很受市民喜爱。

此画渲染点破,简约明晰,画面气氛祥和,毫不做作。

画家以色墨相融的手法,用笔非常潇洒,显示了其高超的技艺。

易马图设色纸本立轴1888年作远公和尚图设色纸本立轴庚寅(1890年)作蕉荫憩马图立轴1889年作(34.65万元,2006年3月中国嘉德)人物立轴1893年作春郊图立轴 1885年作支遁爱马图纸本设色 1876年作上海博物馆藏玉局参禅图 1888年作浙江省博物馆藏此幅《玉局参禅图》不是单纯的人物肖像,而是将人物置于清幽山林中,参天古松与山石越发增加了画中的禅意。

风尘三侠立轴设色纸本 1879年作任伯年一生身履俗尘,鬻画于市肆,故所作多迎合市民趣味,风格题材,皆为人所乐见。

此幅写风尘三侠李靖、红拂女与虬髯客相识于客栈中的情景,构图饱满,色彩对比鲜明,勾线劲健,衣饰婉转流畅,人物面目传情,突出心理特征。

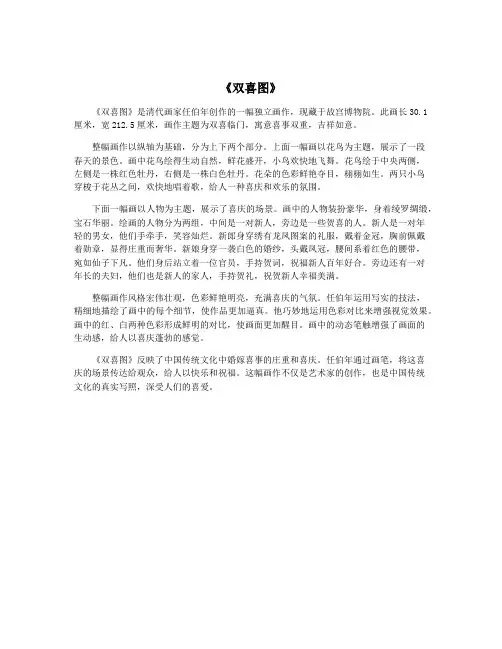

《双喜图》《双喜图》是清代画家任伯年创作的一幅独立画作,现藏于故宫博物院。

此画长30.1厘米,宽212.5厘米,画作主题为双喜临门,寓意喜事双重,吉祥如意。

整幅画作以纵轴为基础,分为上下两个部分。

上面一幅画以花鸟为主题,展示了一段春天的景色。

画中花鸟绘得生动自然,鲜花盛开,小鸟欢快地飞舞。

花鸟绘于中央两侧,左侧是一株红色牡丹,右侧是一株白色牡丹。

花朵的色彩鲜艳夺目,栩栩如生。

两只小鸟穿梭于花丛之间,欢快地唱着歌,给人一种喜庆和欢乐的氛围。

下面一幅画以人物为主题,展示了喜庆的场景。

画中的人物装扮豪华,身着绫罗绸缎,宝石华丽。

绘画的人物分为两组,中间是一对新人,旁边是一些贺喜的人。

新人是一对年轻的男女,他们手牵手,笑容灿烂。

新郎身穿绣有龙凤图案的礼服,戴着金冠,胸前佩戴着勋章,显得庄重而奢华。

新娘身穿一袭白色的婚纱,头戴凤冠,腰间系着红色的腰带,宛如仙子下凡。

他们身后站立着一位官员,手持贺词,祝福新人百年好合。

旁边还有一对年长的夫妇,他们也是新人的家人,手持贺礼,祝贺新人幸福美满。

整幅画作风格宏伟壮观,色彩鲜艳明亮,充满喜庆的气氛。

任伯年运用写实的技法,精细地描绘了画中的每个细节,使作品更加逼真。

他巧妙地运用色彩对比来增强视觉效果。

画中的红、白两种色彩形成鲜明的对比,使画面更加醒目。

画中的动态笔触增强了画面的生动感,给人以喜庆蓬勃的感觉。

《双喜图》反映了中国传统文化中婚嫁喜事的庄重和喜庆。

任伯年通过画笔,将这喜庆的场景传达给观众,给人以快乐和祝福。

这幅画作不仅是艺术家的创作,也是中国传统文化的真实写照,深受人们的喜爱。

赏析任伯年的绘画风格嘿,朋友们!今天咱来聊聊任伯年这大师的绘画风格呀。

任伯年的画,那可真是一绝!就好像是一场视觉的盛宴,每一幅都能让你看得眼睛放光。

他的线条啊,那叫一个灵动,就跟活了似的,在纸上欢快地跳动着。

这线条可不是死的哟,它仿佛有了自己的生命和性格,或飘逸,或刚劲,哎呀,真是妙不可言!再看看他的色彩搭配,那简直是神来之笔。

就好比一个出色的厨师,能把各种食材巧妙地搭配在一起,做出让人垂涎欲滴的美味佳肴。

任伯年也是这样,他把那些色彩融合得恰到好处,既不张扬,又不低调,刚刚好能抓住你的心。

你瞧那人物画,一个个鲜活的人物跃然纸上,仿佛要从画里走出来跟你聊天似的。

那表情,那姿态,细腻得让人惊叹。

这不就像是我们生活中的人嘛,有喜怒哀乐,有自己的故事。

任伯年就有这样的本事,能把这些平凡又生动的瞬间捕捉下来,留在他的画里。

还有他的花鸟画,那花儿仿佛能散发出迷人的香气,那鸟儿仿佛随时都能展翅高飞。

这画里仿佛藏着一个生机勃勃的小世界,让你沉浸其中,无法自拔。

这感觉像不像你走进了一个美丽的花园,到处都是鸟语花香,让你心情无比舒畅?任伯年的绘画风格,真的很难用言语来完全形容。

就好像你要跟别人形容一道特别好吃的菜,怎么说都觉得不够到位。

你得自己去看去感受,才能真正体会到其中的美妙。

他的画就是有这样一种魔力,能让你在欣赏的时候,忘记一切烦恼,只沉浸在那美妙的艺术世界里。

他的风格既传统又创新,既古典又现代。

这就好比一首经典的老歌,经过重新编曲后,又焕发出了新的活力。

任伯年就是那个厉害的编曲家,把传统的绘画元素玩得团团转,创造出了属于他自己的独特风格。

咱想想啊,如果生活中没有了任伯年的画,那该多无趣啊!那简直就像吃饭没有了盐,寡淡无味。

他的画就像是给我们的生活加了一把调料,让我们的日子变得有滋有味起来。

总之啊,任伯年的绘画风格那是相当厉害的,他的画是艺术宝库中的瑰宝。

咱可得好好欣赏,好好品味,别辜负了大师的心血呀!。

任伯年《苏武牧羊图》鉴赏

任伯年,作为“海上画派”的杰出代表,在绘画上他重视继承传统,融汇诸家之长,吸收了西画的速写、设色诸法,形成自己独具风格且新颖别致的画风,是中国近现代绘画艺术的里程碑式的人物。

这幅“苏武牧羊图”,是任伯年在1880年所作。

画里所作的人物,是著名的历史人物苏武。

苏武曾奉汉武帝命以中郎将身份出使匈奴,单于欲降苏武,苏武不屈,被留放北海长达19年,苏武“杖汉节牧羊,卧起操持,节旌尽落”,表现了强烈的爱国精神。

任伯年做此画,正值晚清社会民族矛盾加剧、政治经济危机重重,中国社会面临艰难的转型与变革的阶段。

作为出身于市民,又一度随太平军转战的任伯年,面对加速殖民化的国土,深感“身居十里洋场,无异置身异域”,甚至寄希望于“草莽英雄”,正是这种思想驱使他在画中寄托忧患意识,歌颂高尚的爱国情操。

图中苏武手持汉节,如坚石般站立于画面中心,双目望于画外,似在遥望汉国,目光坚定自信,表现了不屈的精神。

任伯年画的苏武,手抱节杖以五色渲染而成,顶端持节的纹饰也刻画精细,这是象征性意蕴的体现。

衣服的线纹,流畅而劲折,宽大的外套一点也不破损,很显堂堂仪表之精神,头巾以石青着色,鞋的头部也以石青染色。

画中苏武巍然直立于画面,背对观众回头侧望,延伸流露出的是忧郁而坚韧的申请。

这里的苏武形象,是任伯年按照自己心目中的苏武所勾勒的,经他处理后的苏武是高大魁梧的,目光是苦觉的。

任伯年所表现的侧重点并不是放逐之苦,所以他没有描绘。

以《苏武牧羊图》为例论任伯年盛期人物画风格以《苏武牧羊图》为例论任伯年盛期人物画风格任伯年是中国清代画家,他以历史人物画而闻名于世。

在他的众多作品中,特别有一幅名作,即《苏武牧羊图》。

这幅画不仅描绘了历史上著名的汉代将领苏武的英雄事迹,更展现了任伯年盛期人物画的独特风格。

《苏武牧羊图》描绘了苏武在边疆放牧期间,忍受寒冷和艰难的日子。

任伯年通过细腻的笔触和真实的细节,成功地表现出苏武坚毅、勇敢的人物形象。

苏武身穿蓑衣、头戴斗笠,手持拐杖,面部虽然受到岁月的侵蚀,却依然透露出坚韧和毅力。

他的眉宇间透出浓厚的忧愁,同时又流露出对祖国的热爱和对家人的思念。

苏武的形象非常传神,任伯年的绘画技巧使他的形象活灵活现,仿佛能够跳出画面。

在《苏武牧羊图》中,任伯年巧妙地运用了光影技法。

画中的山峦和雪地都被细致入微地绘制出来,完美地展现了寒冷的气氛。

苏武夜晚放牧的场景,暗淡的背景和透出微弱光线的天空增添了一层神秘感。

苏武的身影在昏暗的背景下倍显英勇和坚强,成为整幅画的焦点。

通过光影的对比,任伯年能够准确地捕捉到情感和神韵,使人们能够深入地感受到苏武的孤独和坚毅。

此外,任伯年在《苏武牧羊图》中运用精湛的细节描绘技巧,使得作品更加逼真。

他对苏武的肌肉、面部和衣物等细微之处进行精细的刻画,使画中的人物形象更加生动。

苏武的皮肤上细小的皱纹,他瘦削的身躯和手指之间的皱纹,都被细致入微地表现出来。

这些细节的描绘使观者能够更加真实地感受到苏武所经历的痛苦和艰辛。

总的来说,任伯年的《苏武牧羊图》展示了他在盛期时的人物画风格。

他通过细腻的笔触、真实的细节和精湛的光影技法,成功地表现出苏武坚韧、勇敢的形象。

他的绘画不仅充满力量和感情,更让观者能够更深入地理解历史人物的内心世界。

任伯年的《苏武牧羊图》不仅是他盛期人物画的杰作,也是中国绘画史上的经典之一总的来说,任伯年的《苏武牧羊图》通过运用光影技法和细节描绘技巧,成功地将苏武的形象活灵活现地展现在观者面前。

清朝海派画家佼佼者任伯年(任颐)三十一幅精品绘画赏析琴棋书画,古代被称作文房四艺,是文人墨客颇为称许的娱乐活动,古人认为,抚琴、弈棋、写字、作画,或者只是听琴、观棋、赏字、阅画,领会诗情画意,能赏心悦目,陶冶情操,又益于健康和长寿。

古画中出现的那些生活用品、山川河流,真实地反映了当时人们的生活方式和科技水平,结合古画年代背景的记载,赏画更是别有一番趣味。

——题记中国清代绘画,在当时政治、经济、思想、文化等方面的影响下,呈现出特定的时代风貌。

卷轴画延续元、明以来的趋势,文人画风靡,山水画勃兴,水墨写意画法盛行。

文人画呈现出崇古和创新两种趋向。

在题材内容、思想情趣、笔墨技巧等方面各有不同的追求,并形成纷繁的风格和流派。

宫廷绘画在康熙、乾隆时期也获得了较大的发展,并呈现出迥异前代院体的新风貌。

民间绘画以年画和版画的成就最为突出,呈现空前繁盛的局面。

清代绘画发展的历史进程,与整个社会的发展变迁相联系,亦可分为早、中、晚三个时期。

清朝末年,随着封建社会的没落,绘画领域也发生了新的变化。

清朝约200年来被视为正宗的文人画流派和皇室扶植的宫廷画日渐衰微,而辟为通商口岸的上海和广州,这时已成为新的绘画要地,出现了海派和岭南画派。

海派的代表画家有任熊、任颐、吴昌硕、虚谷、赵之谦。

赵之谦和吴昌硕作为文人画家,在大写意花鸟画方面有重大发展。

岭南画派,形成时间较晚,晚清居巢、居廉兄弟开其先声,后来高剑父、高奇峰、陈树人创立新派。

他们汲取素描、水彩画法所形成的中西结合画风,为国画的新发展作出了有益尝试。

首先我们来分享任颐精品绘画作品。

任伯年像任伯年(任颐)(1840—1896),清末画家。

初名润,字次远,号小楼,后改名颐,字伯年,别号山阴道上行者、寿道士等,以字行,浙江山阴航坞山(今杭州市萧山区)人。

任伯年是我国近代杰出画家,在“四任”(任伯年、任阜长、任渭长、任预)之中,成就最为突出,是“海上画派”中的佼佼者。

他的杰出艺术成就受到世人瞩目。

任伯年肖像画的形神之变——以《神婴图》为例作者:邵晓峰来源:《艺术评论》 2020年第10期邵晓峰【内容提要】任伯年肖像画在师法传统的基础上,特别重视传神,其《神婴图》《何以诚五十一岁小像》《酸寒尉像》等作品发挥线、墨造型的巧妙结合与强烈对比,以形写神,大胆落笔,小心收拾,生动潇洒,神情毕现,显示了高超的造型技艺、新颖的构思观念、杰出的写意能力和洒脱的文人意识,拓展了中国肖像画的表现技法与境界。

以《神婴图》为例进行深入解析,可更好地感知其肖像画技艺,了解其背后的知识,并把握其肖像画的独特性与影响力。

任伯年肖像画不但是中国人物画优秀传统的集成与发展,而且成为中国现代人物画复兴之路直接与间接的重要源头。

其画中线条已非仅仅表现人物的形体特征、衣纹的起伏变化,而是探索如何通过行笔的疏密、刚柔、轻重、缓急的节奏韵律,交织成一系列纵横交错、奇想纷飞、出神入化的构成关系,传达出具有抽象性与表现性的审美体验,因此在观念与实践上已超越了他的时代。

中国当代人物画的拓展与革变,也需从这类敢于兼容并蓄、大胆创新的艺术家的探索轨迹与优秀作品中得到审美感悟与境界升华。

这是任伯年肖像画的艺术史意义所在。

【关键词】以形写神;任伯年肖像画;《神婴图》;独特性;影响力;艺术史意义一、任伯年肖像画的形与神任伯年(1840 —1895),其过人的天分与特殊的机遇,使他在四十岁不到已跻身于海上一流画家行列,比肩于画家张子祥、胡公寿、杨伯润等名家。

他创作了大量极具特色的人物、花鸟与山水作品,无论是工笔,还是粗写,均以潇洒高妙见长,以他为表率,使这一时期的海上画派熠熠生辉于海内外画坛。

肖像画是人物画的重要品种,通常以现实人物或历史人物为描绘对象,通过以形写神之法,刻画人物的外形特征和内在神韵,得形神兼备之效果,分为头像、半身像、全身像、群像等。

从这一定义来说,任伯年的大多数人物画均属于肖像画。

就任伯年肖像画而言,他在师法传统的基础上,特别重视传神,其《神婴图》《何以诚五十一岁小像》《酸寒尉像》等作品发挥线、墨造型的巧妙结合与强烈对比,以形写神,大胆落笔,小心收拾,生动潇洒,神情毕现,显示了高超的造型技艺、新颖的构思观念、杰出的写意能力、洒脱的文人意识,有机融合了抽象性与表现性,大力拓展了中国肖像画的表现技艺与境界。

任伯年人物画欣赏1任伯年,1840年生,1896年卒,浙江山阴(今绍兴)人。

任伯年是我国近代杰出画家,晚清海派六十家之一。

在“四任”之中成就最为突出,是海上画派中的佼佼者。

任伯年二十多年的绘画创作,留下了数以千计的遗作,是历史上少见的多产作家。

最早的作品是同治四年作的,最晚的作品为光绪乙未年冬十月,去世的前一个月作的。

重要作品如同治七年(1868)仿《陈小蓬斗梅图》,现藏故宫博物院,光绪三年(1877)作《五十六岁仲英写像》、《雀屏图》。

光绪七年(1881)作《牡丹双鸡图》,收入日本《支那名画宝鉴》;《渔归图》,收入《陆氏藏画集》;仿《宣和芭蕉图》,收入《南画大成》。

次年作《人物册》,收入《南画大成》。

光绪十一年(1885)作《壮心不已图》、《墨笔人物山水册》、《为外祖赵德昌夫妇写像》。

华祝三多图立轴设色绢本(1.67亿元,2011年7月西冷)款识:仰乔先生封翁大人开八荣庆。

伯年任颐写。

钤印:任颐印(白文)、任伯年(白文)《华祝三多图》又名《华峰三祝图》,所绘的是一个历史典故,出于庄子的《天地》篇。

是讲古帝尧出巡至华封古地的一个深山丛林中,华封人向尧三祝,尧三次辞谢的故事,表现了尧的君子之风和华封人对圣人的讽谏,是一个极富有哲学意蕴的古老主题。

而这一典故却在任伯年的笔下展现得栩栩如生、淋漓尽致。

此图所绘随尧出巡的侍女,武士和马佚,一行七人从透明的阳光里来到茵润蓊郁的丛林里。

华封三老从架临飞泉的石梁上迎过来。

在画面的中幅组成了复杂的人物群,一株大树隔为两组,人物相向围着,洋溢着欢悦的情调。

居于画中心的是帝尧,但目光所向,却集中在画右边的三个老人,古貌奇伟,不知其有几多寿。

尧的随行个个器宇轩昂,更衬托了尧的帝王之姿。

人物与环境结合得那么自然,而又不可移易。

高树茂林,昂然直上,潺潺流泉,横贯眼前;画面浓荫下露出空白,更将人们的视线引入充满阳光的地方。

三度空间的安排,运用了传统的三远法透视。

而人物画得古透浑厚,重彩大色,石青石绿的主调上,人物衣着五彩缤纷,仕女衣饰上勾着闪光的金色,岸草溪花更点缀得春光融融;芭蕉的翠绿映着洁白的流泉,浓翠的树林间时而闪出朱砂的藤叶,处处散发着抒情的气息。

全幅诗情荡漾,光感,空间感、色彩感、音乐感,交织成美妙的图画。

由此可见任伯年运用多种艺术手段着意描绘艺术意境的卓绝造诣。

任伯年很少在画上题诗,可是他的作品却很富有诗意。

酸寒尉像立轴纸本设色1888年作浙江省博物馆藏款识:酸寒尉像。

光緒戊子八月,昌碩屬任頤畫。

鈐印:任伯年宜長年(白文正方)、頤印(白文正方)题跋:尉年四十饒精神,萬一春雷起平地。

變換氣味豈能定,願尉莫怕狂名崇。

英雄暫與常人倫,未際升騰且擁鼻。

世間幾個孟東野,會見東方擁千騎。

任颐曾多次为吴昌硕画像,形态各不相同,而此件最为精彩。

吴昌硕早期在上海任一小官,时值盛夏,日中归来,疲乏至极,又不得不强打精神。

任伯年见之,触动画思,当即为之写照。

画中吴昌硕穿全套官服立于赤日炎炎之下,马蹄袖交拱胸前,凝视端正,意态矜持而又酸楚,其状可哂。

淡笔草草勾写面部,略加皴擦。

马褂、长袍直接用色墨即兴随手写来,巧妙地把花卉没骨法融会于立意构思之中,浓淡得宜,色中见笔,气势非凡,别开生面。

通幅一气呵成。

这件作品充分表现出任颐超群出众的艺术才华。

此图作于清光绪十四年(1888),吴昌硕时年四十五岁,任颐约五十岁。

畫面左上方有與吳昌碩亦師亦友的書家、學者楊峴所作長詩題跋,當是這位七旬長者對逆境中的吳昌碩殷殷的勉勵與期許。

芜青亭长像1883年作浙江安吉县博物馆藏《芜青亭长像》是任伯年为吴昌硕画的第一幅肖像画。

1883年3月,吳昌碩赴津沽在上海候輪期間,首次在“頤頤草堂”裏拜望了慕名已久的海派書畫翹楚任伯年,這也是他們兩人的初次見面。

畫裏的吳昌碩身著長衫,席地而坐,雙手放入袖中,目光炯炯有神,氣質溫文爾雅,頗有些少年老成。

吳昌碩三十多歲時從故鄉遷往安吉城裏,他的新寓所裏有一個小園子,園中草木叢生,無人修葺,遂名為“蕪園”。

吳昌碩盡心打理園子,不僅有修竹,還種植了三十多株梅花。

這園子傾注了他的心血和感情,現在要離家外出,難免傷感。

而任伯年構思的細膩精巧之處,就在於以蕪園為背景,前景是兩棵樹,依稀有著他成長的軌跡。

此畫款曰:“蕪青亭長四十歲小影,癸未春三月,山陰弟任頤寫於頤頤草堂。

”大腹纳凉1886年作蕉荫纳凉图(吴昌硕像)1888年作浙江省博物馆藏棕阴纳凉图(吴昌硕小像)纸本设色1887年作(1092.5万元,2012年12月西泠)款识:罗两峰为金冬心画午睡图,饶有古趣,余曾手临数过。

今为仓石老友再拟其意。

光绪丁亥六月,伯年任颐记。

钤印:任伯年宜长年(白)、山阴任颐(白)题跋:1.脱衣箕坐摇大扇,第一人闲逭暑方。

却怪少陵不晓事,簿书堆里去追凉。

老椶一株高出群,麤根大叶苍然筋。

老夫拟共树底坐,闲看天边飞热云。

束带发狂欲大叫,簿书何急来相仍。

少陵莒热诗也。

丁亥夏,炎蒸特甚,适苦铁道人自申江归,出任君伯年画行,看子见视,神情酝肖,尤妙在清风徐徐从纸上生,顿觉心肺一爽,如服清凉散,技至此可谓神矣!画后尚有余纸,苦铁属题记,因缀以诗,老笔颓唐,勿咲勿责,则幸甚。

六月六日,翁弟岘。

钤印:臣显之印(白)、卖庸(朱)2.人生堕地为裸虫,衣冠桎梏缠其躬。

安得解挩大自在,放浪形骸了无碍。

可怜十丈嚣尘黄,大酒肥肉徒颠狂。

铁也铮铮独奇绝,匈储冰雪团文彰。

苍蝇声吅凡几辈,标榜空余三尺喙。

画角緢头丑态多,安得望君之项背。

有时苦吟还攅眉,佳句当从天外来。

有时学书还画肚,不慕时荣但妮古。

奇书不展琴罢弹,解衣独坐成殷桓。

触垫喜无褦襶客,幕天席地心肠宽。

平生自抱烟赮质,萧疏况味清凉室。

敢将皮相目先生,不羁之士无垢佛。

光绪丁亥中秋后四日,为仓石老兄命题即博一咲,弟凌瑕。

钤印:凌瑕之印(白)任伯年以吴昌硕为题材的仅有8幅,都属于其人物画作的精品。

其中1883年作的《芜青亭长像》现为浙江安吉县博物馆藏。

1886年的初冬,任伯年为吴昌硕画了《饥看天图》画像,题款:“仓硕先生吟坛行看子。

光绪丙戌十一月,山阴任颐。

”画面上,42岁的吴昌硕身着长袍,眼望前方,两手背后,神情中明显流露出茫然和悲怆之色,为生计劳碌、不得温饱的形象跃然纸上。

吴昌硕看画后深有感触,挥笔在画上题写长诗道:“造物本爱我,坠地为丈夫。

昂昂七尺躯,炯炯双走胪。

为胡二十载,日被饥来驱……”不久,吴昌硕的另一好友杨岘(字见山)也在画上题了一首诗,生动传神、绘声绘色地把吴的境遇、遭际刻画得入木三分:“床头无米炊无烟,霄间首无看囊钱。

破书万燎卖不得,掩关独立饥看天。

人生有命岂能拗,天公弄人示天巧。

臣朔纵有七尺躯,当前且让侏儒饱。

”而在1886到1888年间,任伯年以吴昌硕本人为题材的绘画中,包括了这幅《棕阴纳凉图》,《归田图》,以及现藏于浙江博物馆1888年所作的《酸寒尉像》、《蕉荫纳凉图》。

1895年的春天,任伯年还为吴昌硕画了《棕荫忆旧图》、《山海关从军图》。

画这幅画时,任伯年48岁,吴昌硕44岁,两人都正当盛年。

画面上,一大片棕榈为背景,浓淡墨勾染并施,棕榈树下,昌硕先生倚书与朱琴,赤膊席地而坐,静静地纳凉,神情自若。

他双目远视,若有所思,眉梢略向上,口鼻两旁寿带纹勾起,一股英杰不凡之概,流溢于眉睫之间。

画心中,吴昌硕的老师杨见山题跋,称此画:“神情酷肖,尤妙在清风徐徐从纸上生,顿觉心肺一爽,如服清凉散,技至此可谓神矣!”。

这种“安得解挩大自在,放浪形骸了无碍”的样貌,是开埠后上海文人生活的写照,也能看出任伯年满怀知音的情谊,和他对吴昌硕事业的支持。

外祖赵德昌夫妇肖像1885年作此画是任伯年晚年肖像画中比较典型的代表作之一。

画的右侧署款:“外祖德昌赵公既祖妣魏太孺人之像”,从落款的年号可知,是任伯年45岁时为外祖赵德昌夫妇所画。

画面背景为纸本素色,人物穿着传统服饰,高低相邻地坐在一起,表情安详从容。

老者披着深灰色的毛皮大袄,双手拱入袖内,老妇人左手扶龙头拐杖,右手执佛珠。

人物下方铺的是云鹤图案的地毯,寓意“云鹤仙境”,意为健康长寿、和平祥瑞。

此画的重点在于对人物五官及神态的刻画,面部凸凹的明暗体积仍然以线描为主,轮廓的转折处再施以干笔皴擦和淡墨渲染稍加强化,增加其脸部轮廓的厚重感。

人物的衣纹褶皱以典型的“钉头鼠尾”笔法勾描,衣服底色又以湿墨淡彩渲染,画面清新雅致、宁静和谐。

范湖居士(周闲)四十八岁小像1868年作飯石山農像1868年作沙山春像纸本设色1868年作南京博物馆藏任颐一生为其好友作了很多肖像画,比如《酸寒尉像》就是吴昌硕的肖像。

《沙山春像》中的人物神情沉稳,若有所思。

任颐抓住他这瞬间之意态神色,以没骨法生动准确地写成肖像,用笔娴熟而凝重,气势飞动而骨力俱老,设色简净,笔到而神采毕现,除面部以淡墨勾写,馀者皆以色彩块面渲淡为之,虽不用线而觉线之空灵,一气呵成。

榴生先生四十岁小像1868年作南京博物院藏《榴生肖像》一画中,为了要表达题材内容和笔墨形式的统一,任颐不惜功夫进行构思和创造。

有很多人以为他下笔很忆,其实他在创立意境上花了很多时间。

他常常为了表达更高的意境,同时画许多大同小异的画,如果不是这样反复更改研究,他的作品就不会有这样强烈的感染力。

小浃江话别图1866年作故宫博物院藏任伯年喜好临写具有工笔与画工画意味的“金碧山水”,此幅他早年为姚小复作的《小浃江话别图》就很有典型性。

就“话别图”题材来说,本应画成那种自叙传式的人物画作品,然而在此画题跋中任伯年自称“爰仿唐小李将军法以应”,结果画成了一幅工笔模样的山水画,画中虽然还可辨别出他与好友“话别”的场面,却全然是被表现在一个大远景的构图中,话别的人物仅仅是微小的“点景”人物。

这幅作品揭示了任伯年人物画创作图式的一个源头,即“山水图式+点景人物”的源头,他的“人物”的出场方式,将是从“山水”中自远而近地向我们走来;而这种提供人物出场的“山水图式”所采取的工笔笔法,则又分明暗示出任伯年早期画作中无可回避的画工性品格的潜质。

东津话别图戊辰(1868年)作中国美术馆藏描绘了任伯年1868离开宁波到苏州与万个亭、谢廉始、陈朵峰、任阜长东津话别场景。

同样作为“话别图”的《东津话别图》,系作于前一“话别图”的两年之后。

它依然保留了前一“话别图”的“山水图式”,而且依然不乏工笔笔法,不过由于人物来到前景成为主体,而使其本身的“山水图式”转换为仅仅是用以衬托主体的背景;前一“话别图”的“立轴”在此图中也变成了有利于一一展示每一位主人公形象的“横卷”。

这可以说既是一幅“山水图式”的人物画,又是一幅“人物图式”的山水画,或者说是典型地表现了从山水画图式向人物画图式演变的过渡性形态,一种二重性或兼容性的独特形态。

如果从这幅作品所表现的题材内容与思想意境来看,它应该说已经、完全也直接就是文人性的了。