叙事详备编年体史书第一部

- 格式:doc

- 大小:43.50 KB

- 文档页数:11

叙事详备编年体史书第一部

《左传》.又名《左氏春秋》,《春秋左氏传》.相传为春秋时期鲁国史官左丘明所作,是一部较为详尽的早期编年体史书,是在孔子所作的史书《春秋》的基础上加以填补详尽的一部作品,应该也是最早的编年体史书之一.与其齐名的同时期史书还有《春秋公羊传》,《春秋谷梁传》.

《左传》全称《春秋左氏传》,儒家十三经之一。

《左传》既是古代汉族史学名著,也是文学名著。

《左传》是中国第一部叙事详细的编年史著作,相传是春秋末年鲁国史官左丘明根据鲁国国史《春秋》编成,记叙范围起自鲁隐公元年(前722年),迄于鲁哀公二十七年(前468年)。

《春秋年鉴》是中国最早的史书,由春秋末期鲁国历史学家左秋明撰写。

“春秋”一词最初是东周历史学家编年史的总称。

古人之所以重视历史写作,是因为历史不仅是祖先生活的记录,而且可以从中学习各种知识来指导这个世界的生活。

据说孔子写《春秋》的目的是为了观察原文的结尾,看到繁荣,知道衰落,惩处恶魔,弘扬善良,纠正混乱。

为了实现这一目标,孔子在写作中非常注意单词和句子的选择。

这就是子孙后代所说的:一个赞美和批评的词。

古人非常重视《春秋》。

汉代建立了春秋公学,被列为五经之一。

春秋最著名的经典著作是《左传》,《公羊传》和《古梁传》,统称为“春秋三剑”。

在隋代,左传很流行,另两个传记逐渐衰落。

关于我国第一部史书

第一部最早的史书是尚书,作者不详;

第一部编年体史书是春秋,孔子;

第一部记事详备的编年体史书是左传,春秋末年左丘明为解释孔子的《春秋》而作;

第一部纪传体史书是史记,西汉著名史学家司马迁撰写;

第一部断代史史书是汉书,东汉著名的历史学家班固编著;

第一部编年体史书是资治通鉴,北宋史学家司马光所著;

中国第一部国别体史书是国语,春秋时期左丘明所作;

其中史记原名《太史公记》,被列为二十四史之首,该书是中国古代最著名的古典典籍之一,记载了上自上古传说中的黄帝时代,下至汉武帝元狩元年间共3000多年的历史。

与后来的《汉书》、《后汉书》、《三国志》合称“前四史”。

我国第一部叙事详备的编年体史书是()。

A.《左传》B.《论语》C.《国语》我国第一部叙事详备的编年体史书是()。

A.《左传》B.《论语》C.《国语》D.《战国策》答案:A《左传》《左传》,全称《春秋左氏传》,原名《左氏春秋》,汉朝时又名《春秋左氏》《春秋内传》《左氏》,汉朝以后才多称《左传》。

《左传》相传是春秋末年鲁国的左丘明为《春秋》做注解的一部史书,与《公羊传》、《谷梁传》合称“春秋三传”。

也是中国第一部叙事详细的编年体史书,共三十五卷,是儒家经典之一且为十三经中篇幅最长的,在四库全书中列为经部。

记述范围从公元前722(鲁隐公元年)至公元前468(鲁哀公二十七年)。

第一节《左传》的传授过程前一章讲到《春秋》一书。

因为《春秋》叙一件事,只是寥寥几个字,很不容易了解,于是后人有给它作解说的“传”。

根据《汉书·艺文志》,解说的《春秋》“传”有五家:(一)《左氏传》三十卷(二)《公羊传》十一卷(三)《谷梁传》十一卷(四)《邹氏传》十一卷(五)《夹氏传》十一卷但《汉书·艺文志》又说:“邹氏无师”,就是没有人为它传授下来。

又说:“夹氏未有书”,连成文的课本都没有。

因此,现在所存的只有《左氏传》《公羊传》和《谷梁传》三种。

《左氏传》简称《左传》。

古代《春秋》和“三传”(即左、公、谷)本“各自单行”,就是《春秋》是一种书,《左氏》《公羊》《谷梁》三传各自单独成书。

《左传》不附《春秋》“经”文是肯定的。

到后来,《春秋》经文按年分别写在《左氏传》文每年之前,成了目前这种本字。

《左氏传》成于战国时,本是用战国时文字写的。

到汉朝,通行当时的隶书。

《公羊传》和《谷梁传》写于汉代,当然是用汉隶写的。

所以便把《左氏传》叫“古文”(“文”就是“字”),《公羊》和《谷梁》叫“今文”。

《公羊传》和《谷梁传》两者“立于学官”,就是在国立大学开设专门课程,请专家讲授;《左氏传》却只在民间传授。

《左传》的流行,在战国已经开始。

2022年国家公务员考试常识积累:史书之第一史书之第一《春秋》:记载春秋时期鲁国的国史,相传为孔子修订;现存最早的编年体史书。

《左传》:相传为春秋时期左丘明著,现存第一部叙事详细的编年体史书;与《公羊传》《谷梁传》合称“春秋三传”。

《国语》:相传为春秋时期左丘明撰,我国第一部国别体史书。

《史记》:西汉史学家司马迁撰,我国历史上第一部纪传体通史,记载了上至上古传说中的黄帝时代,下至汉武帝太初四年间共3000多年的历史。

全书包括十二本纪(记历代帝王政绩)、三十世家(记诸侯国和汉代诸侯、勋贵兴亡)、七十列传(记重要人物的言行事迹,主要叙人臣,其中最后一篇为自序)、十表(大事年表)、八书(记各种典章制度记礼,乐,音律,历法,天文,封禅,水利,财用)。

被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”。

《汉书》:又称《前汉书》,为东汉班固撰,我国第一部纪传体断代史,记载西汉历史。

《资治通鉴》:由北宋史学家司马光主编,我国第一部编年体通史。

刷题巩固【例1】关于《史记》下列说法正确的是:A.是我国第一本编年体史书B.“世家”一般记载的是诸侯王C.“本纪”中有唐太宗的事迹D.是司马光主持编写的【答案】B【解析】第一步,看提问方式。

本题属于选是题。

本题考查文学。

第二步,辨析选项。

A项:错误。

《史记》是我国历史上第一部纪传体通史。

我国历史上第一部编年体史书是《春秋》。

B项:正确。

《史记》分本纪、表、书、世家、列传五部分。

其中“本纪”是全书提纲,以王朝的更替为体,按年月时间记述了先秦以及秦汉时期帝王的言行政绩;“表”用表格来简列世系、人物和史事;“书”则记述制度发展,涉及礼乐制度、天文兵律、社会经济、河渠地理等诸方面内容;“世家”记载诸侯王封国史迹和特别重要的人物事迹;“列传”是帝王诸侯外其他各方面代表人物的生平事迹和少数民族的传记。

C项:错误。

《史记》中的“本纪”记载的是先秦以及秦汉时期帝王的言行政绩,没有唐太宗的事迹。

D项:错误。

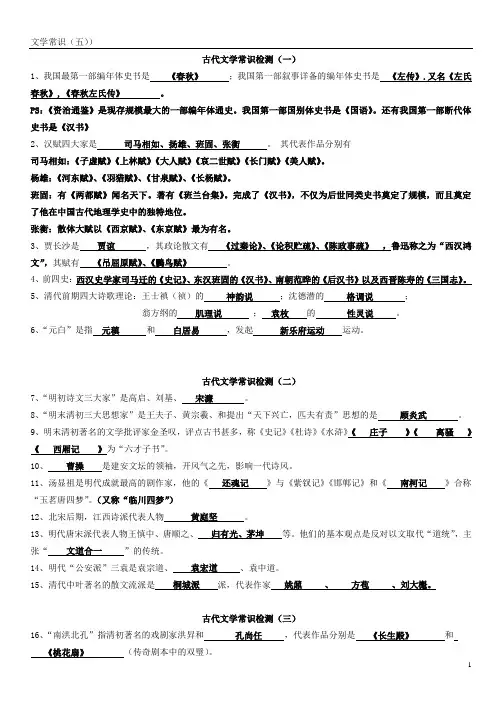

古代文学常识检测(一)1、我国最第一部编年体史书是《春秋》;我国第一部叙事详备的编年体史书是《左传》.又名《左氏春秋》,《春秋左氏传》。

PS:《资治通鉴》是现存规模最大的一部编年体通史。

我国第一部国别体史书是《国语》。

还有我国第一部断代体史书是《汉书》2、汉赋四大家是司马相如、扬雄、班固、张衡。

其代表作品分别有司马相如:《子虚赋》《上林赋》《大人赋》《哀二世赋》《长门赋》《美人赋》。

杨雄:《河东赋》、《羽猎赋》、《甘泉赋》、《长杨赋》。

班固:有《两都赋》闻名天下。

著有《班兰台集》。

完成了《汉书》,不仅为后世同类史书奠定了规模,而且奠定了他在中国古代地理学史中的独特地位。

张衡:散体大赋以《西京赋》、《东京赋》最为有名。

3、贾长沙是贾谊,其政论散文有《过秦论》、《论积贮疏》、《陈政事疏》,鲁迅称之为“西汉鸿文”,其赋有《吊屈原赋》、《鵩鸟赋》。

4、前四史:西汉史学家司马迁的《史记》、东汉班固的《汉书》、南朝范晔的《后汉书》以及西晋陈寿的《三国志》。

5、清代前期四大诗歌理论:王士禛(祯)的神韵说;沈德潜的格调说;翁方纲的肌理说;袁枚的性灵说。

6、“元白”是指元稹和白居易,发起新乐府运动运动。

古代文学常识检测(二)7、“明初诗文三大家”是高启、刘基、宋濂。

8、“明末清初三大思想家”是王夫子、黄宗羲、和提出“天下兴亡,匹夫有责”思想的是顾炎武。

9、明末清初著名的文学批评家金圣叹,评点古书甚多,称《史记》《杜诗》《水浒》《庄子》《离骚》《西厢记》为“六才子书”。

10、曹操是建安文坛的领袖,开风气之先,影响一代诗风。

11、汤显祖是明代成就最高的剧作家,他的《还魂记》与《紫钗记》《邯郸记》和《南柯记》合称“玉茗唐四梦”。

(又称“临川四梦”)12、北宋后期,江西诗派代表人物黄庭坚。

13、明代唐宋派代表人物王慎中、唐顺之、归有光、茅坤等。

他们的基本观点是反对以文取代“道统”,主张“文道合一”的传统。

14、明代“公安派”三袁是袁宗道、袁宏道、袁中道。

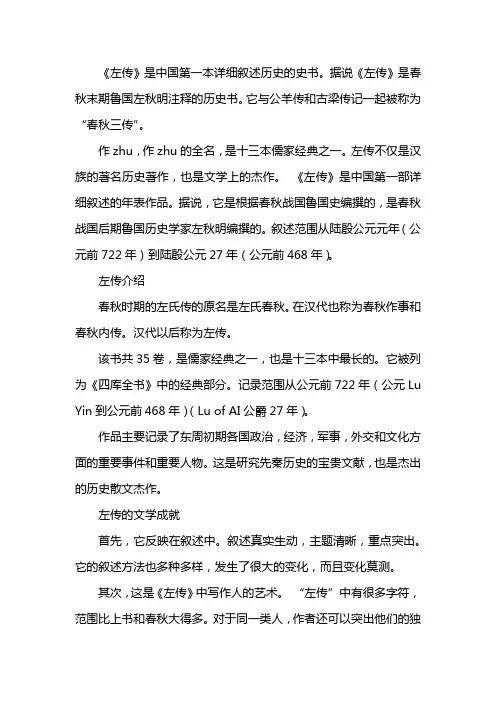

《左传》是中国第一本详细叙述历史的史书。

据说《左传》是春秋末期鲁国左秋明注释的历史书。

它与公羊传和古梁传记一起被称为“春秋三传”。

作zhu,作zhu的全名,是十三本儒家经典之一。

左传不仅是汉族的著名历史著作,也是文学上的杰作。

《左传》是中国第一部详细叙述的年表作品。

据说,它是根据春秋战国鲁国史编撰的,是春秋战国后期鲁国历史学家左秋明编撰的。

叙述范围从陆殷公元元年(公元前722年)到陆殷公元27年(公元前468年)。

左传介绍春秋时期的左氏传的原名是左氏春秋。

在汉代也称为春秋作事和春秋内传。

汉代以后称为左传。

该书共35卷,是儒家经典之一,也是十三本中最长的。

它被列为《四库全书》中的经典部分。

记录范围从公元前722年(公元Lu Yin到公元前468年)(Lu of AI公爵27年)。

作品主要记录了东周初期各国政治,经济,军事,外交和文化方面的重要事件和重要人物。

这是研究先秦历史的宝贵文献,也是杰出的历史散文杰作。

左传的文学成就首先,它反映在叙述中。

叙述真实生动,主题清晰,重点突出。

它的叙述方法也多种多样,发生了很大的变化,而且变化莫测。

其次,这是《左传》中写作人的艺术。

“左传”中有很多字符,范围比上书和春秋大得多。

对于同一类人,作者还可以突出他们的独特个性。

对于同一个人,有时他会注意到自己前后个性的发展和变化。

在表征方面,作者还使用了多种方法。

第三,左传语言简洁丰富,含蓄流畅,曲折曲折,富有表情,叙事语言和文字语言都可以这样。

最后是左传的叙事特征。

左传的叙事文学成就很高,闪回,叙事,插曲和补充叙事技巧具有很大的特点。

事件的描述具有道德化和神秘化的特征。

它指示事件发展之前或过程中的结果,甚至是一些智慧的预兆。

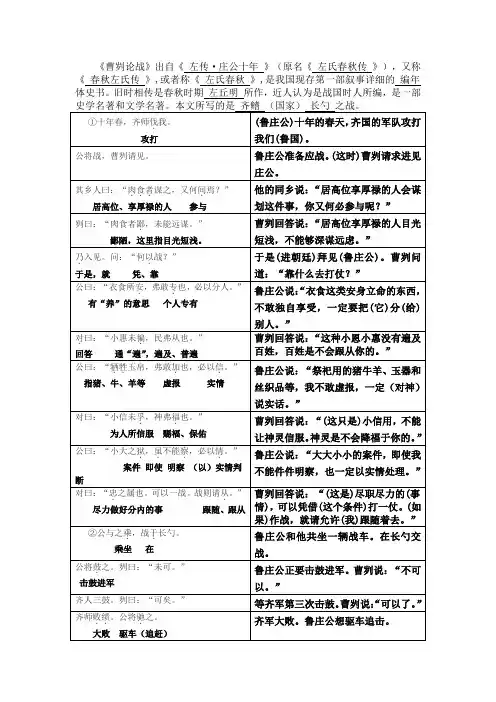

《曹刿论战》出自《左传·庄公十年》(原名《左氏春秋传》),又称《春秋左氏传》,或者称《左氏春秋》,是我国现存第一部叙事详细的编年体史书。

旧时相传是春秋时期左丘明所作,近人认为是战国时人所编,是一部“曹刿论战”意思是曹刿论述作战的道理,表明文章的重点不在记叙战斗情况,而在记叙曹刿“论”战略、战术。

本文所写的战争是齐鲁之间的一次战争,因战场在长勺,故又称“长勺之战”。

题目概括了文章的主要内容5.古今异义词①齐师伐.我:古:攻打、讨伐今:砍伐②又何间.焉:古:参与今:隔开,不连续③牺牲..玉帛:古:指猪、牛、羊等今:为了正义的目的舍弃自己的生命④肉食者鄙.:古:鄙陋,这里指目光短浅今:卑鄙⑤弗敢加.也:古:虚报今:增加⑥小大之狱.:古:案件今:监禁罪犯的地方⑦虽.不能察:古:即使今:虽然⑧再.而衰:古:第二次今:又一次⑨忠.之属也:古:尽力做好分内的事今:忠诚6.词性活用①神弗福.也:名词用为动词赐福、保佑②公将鼓.之:名词用为动词击鼓进军7.通假字小惠未徧.:通“遍”,遍及、普遍8.一词多义曹刿请见请求战则请从跟随请从战则请从请允许民弗从也听从、服从公问其故原因、缘故何以战凭、靠故以故逐之故克之所以必以分人把肉食者谋之代指这件事之小大之狱的公与之乘代指曹刿9.特殊句式①判断句:夫战,勇气也。

作战(是靠)勇气的。

②省略句:再而衰第二次(击鼓进军士气)衰弱了。

③倒装句:何以战(以何战)凭借什么作战?10.板书一论:战前准备求信于臣民弗从取信于民是作战(政治)求信于神神弗福胜利的前提条件求信于民可以一战政治上深谋远虑二论:战中指挥军事上有卓越的指挥才能鼓未可—齐人三鼓善于把握时机(指挥)驰未可—下视登望三论:取胜原因彼竭我盈,故克之(军事)辙乱旗靡,故逐之初三语文文言文翻译班级:_______ 姓名:_______曹刿论战《左传》(学生版)《曹刿论战》出自《》(原名《》),又称《》,或者称《》,是我国现存第一部叙事详细的体史书。

《左传》之学据说,这是鲁国史学家左秋明写的。

《左传》记载了春秋时期各国在政治、军事、外交、经济、文化等方面的重要史实,具体而完整地反映了当时的大势。

《左传》叙事婉转,叙述细致,充满故事和戏剧性的情节。

它以鲜明的文字和简洁细腻的语言刻画人物。

尤其擅长描写战争,具有很高的文学价值。

添加:书一号1. 《诗经》:中国第一部诗集,由孔子编撰。

2. 《尚书》:中国第一本散文集。

3.《孙子兵法:我国第一部军事著作》,作者孙武。

4. 《国舆》:中国第一部国家史书。

5. 《左传》:中国第一部按时间顺序详细叙述的历史书,据说是左秋明写的。

6. 《晏子春秋》是中国第一部记录个人言行的历史散文。

7. 《论语》:中国最早的引语式散文。

8. 战国:中国第一本记录谋士言行的专集。

9. 《离骚》:中国第一首长篇政治抒情诗,作者是屈原。

10. 《史记》:中国第一部纪章通史,西汉司马迁著。

11. 《汉书:中国第一部编年史》,东汉班固著。

12. ·论文:中国第一部文学批评专著,曹丕著。

13. 《文心雕龙》:中国第一部系统的古代文学理论与文学批评专著,刘勰著。

14. 《诗品》:中国第一部诗歌理论与批评专著。

15. 《孔雀东南飞》:中国第一首长篇叙事诗。

16. 《释说新语:中国第一本小品集》,作者刘一清。

17. 《昭明选集》:中国第一本诗集,南朝梁孝通主编。

18. 《水井柱》:中国第一部水文地质专著,作者李道元,北魏。

19. 《说文解字》:中国第一部字典,东汉许慎著。

20.尔雅:中国第一部字典。

《马氏文通:中国第一本语法书》,由汉代人著。

22. 《修辞学》:中国第一部系统的修辞学著作。

23. 《子志通鉴》:中国第一部编年史,宋司马光编著。

《西笔谈》:我国第一部科普著作,宋代沈括著。

25. 《徐霞客游记》:中国第一本日记式游记,作者徐鸿祖。

三国演义:中国第一章风格的历史演义小说,作者罗贯中在明代。

《西游记》:中国第一部浪漫神话小说,明代吴承恩著。

我国第一部叙事详备的编年体史书是:我国第一部叙事详备的编年体史书是《左传》,《左传》相传是春秋末年鲁国的左丘明为《春秋》做注解的一部史书,与《公羊传》、《谷梁传》合称为“春秋三传”。

《左传》:《春秋左氏传》(Zuo’s Commentary),原名《左氏春秋》,汉代时又名《春秋左氏》《春秋内传》,汉代以后才多称为《左传》。

《春秋左氏传》共三十五卷,是儒家经典之一且为十三经中篇幅最长的,在四库全书中列为经部。

记述范围从公元前722年(鲁隐公元年)至公元前454年(鲁悼公14年)(另有说法为鲁隐公元年至鲁哀公二十七年,即公元前722年至公元前468年[1-2])《左传》相传是春秋末年鲁国的左丘明为《春秋》做注解的一部史书,与《公羊传》《谷梁传》合称为“春秋三传”。

它是中国第一部叙事详细的编年体史书,同时也是杰出的历史散文巨著。

《左传》以《春秋》为本,并采用《周志》《晋乘》《郑书》《楚杌》等列国资料,通过记述春秋时期的具体史实来说明《春秋》的纲目。

司马迁《史记·十二诸侯年表》说:"鲁君子左丘明惧弟子人人异端,各安其意,失其真,故因孔子史记具论其语,成左氏春秋。

"桓谭《新论》进一步认为:"《左氏》经之与传,犹衣之表里,相持而成,经而无传,使圣人闭门思之十年不能知也。

"杨伯峻在《左传》一文中归结《左传》传《春秋》的方式共有四种:即"说明《春秋》书法、用事实补充《春秋》、订正《春秋》的错误和增加无经的传文。

"另有一种观点认为《左传》是一部独立的史书,和《春秋》没有直接的联系,西汉的今文经博士即"谓《左氏》为不传《春秋》"。

晋人王接说:"接常谓《左氏》辞义赡富,自是一家书,不主为经发;《公羊》附经立传,经所不书,传不妄发,于文为俭,通经为长。

"陈商说:"孔圣修经,褒贬善恶,类例分明,法家也;左丘明为鲁史,载述时政……以日系月……本非扶助圣言,缘饰经旨,盖太史氏之流也……夫子所以为经,当与《诗》《书》《周易》等列;丘明所以为史,当与司马迁、班固等列。

【题目】我国最早的一部编年体史书是?A.论语B.孟子C.左传D.战国策【答案】C.左传第一部编年体史书是左传,又称《春秋左氏传》,相传为左丘明所著.此书特写善于描写战争,语言简练含蓄.有许多词语流传至今,成为人们常用的成语春秋左氏传:是我国第一部叙事详细、完整的编年体史书.原名《左氏春秋》、又称《春秋左氏传》,相传为鲁国史官左丘明所著.《左传》具有很高的文学价值,对后世影响很大,不仅在历史著作的撰写方面作出了光辉的榜样,还为散文的叙事,议论和小说、戏剧的题材提供了丰富的养料.《春秋》是我国历史上第一部编年体史书.《春秋》,是鲁国的史书,记载了从鲁隐公元年(前722年)到鲁哀公十四年(前481年)的历史.它是中国现存最早的一部编年体史书.《春秋》一书的史料价值很高,记载的内容基本是可信的,但是却不完备.在中国上古时期,春季和秋季是诸侯朝聘王室的时节.另外,春秋在古代也代表一年四季.而史书记载的都是一年四季中发生的大事,因此“春秋”是史书的统称.而鲁国的史书的正式名称就是《春秋》.以前曾认为《春秋》一书孔子曾经修订.现在则认为是鲁国的史官所作,与孔子没有关系.《春秋》中的文字非常简练,事件的记载很简略,最初原文仅18000多字,现存版本则只有16000多字.因此古人为此书又写了一些著作,对书中的记载进行解释和说明,称之为“传”.据《汉书·艺文志》记载,为春秋作传者共5家:《左氏传》30卷《公羊传》11卷《谷梁传》11篇《邹氏传》11卷《夹氏传》11卷其中后两种已经不存.公羊传和谷梁传成书于西汉初年,用当时通行的隶书所写,称为今文.左传有两种,一种出于孔子旧居的墙壁之中,使用秦朝以前的古代字体写的,称为古文;一种是从战国时期的荀卿流传下来的.公羊传和谷梁传与左传有很大的不同.公羊传和谷梁传将的是所谓“微言大义”,就是希望试图阐述清楚孔子的本意(作者认为《春秋》是孔子所作.),因而许多内容太过牵强附会,经不起推敲.而左传则以史实为主,补充并纠正《春秋》中错误或没有记录的大事.而且左传的文学性也很高,因此它的史料价值和影响力都大于公羊传和谷梁传.。

烛之武退秦师知识点归纳一、文学常识1、《左传》《烛之武退秦师》选自《左传》。

《左传》原名《左氏春秋》,相传为春秋末年鲁国史官左丘明所作,是我国第一部叙事详备的编年体史书。

它与《公羊传》《谷梁传》合称“春秋三传”。

2、编年体编年体是按年月日先后顺序来记述史实的史书体裁,如《春秋》《左传》。

二、重点字词1、通假字(1)无能为也已“已”同“矣”,语气词,了。

(2)共其乏困“共”通“供”,供给。

(3)秦伯说“说”通“悦”,高兴。

(4)失其所与,不知“知”通“智”,明智。

2、古今异义(1)行李之往来古义:出使的人。

今义:出门所带的包裹、箱子等。

(2)若舍郑以为东道主古义:东方道路上(招待过客)的主人。

今义:请客的主人。

(3)微夫人之力不及此古义:那人。

今义:对一般人的妻子的尊称。

3、一词多义(1)封既东封郑使……成为疆界肆其西封疆界(2)鄙越国以鄙远把……当作边邑肉食者鄙目光短浅(3)许许君焦、瑕答应潭中鱼可百许头表示约数(4)阙若不阙秦侵损、削减两岸连山,略无阙处中断(5)微微夫人之力不及此没有微闻有鼠作作索索隐隐约约4、词类活用(1)晋军函陵军:名词作动词,驻军。

(2)夜缒而出夜:名词作状语,在夜里。

(3)越国以鄙远鄙:名词的意动用法,把……当作边邑;远:形容词作名词,远地。

(4)既东封郑封:名词的使动用法,使……成为疆界。

(5)烛之武退秦师退:动词的使动用法,使……撤退。

(6)若亡郑而有益于君亡:动词的使动用法,使……灭亡。

(7)邻之厚,君之薄也厚、薄:形容词作动词,变雄厚、变薄弱。

三、文言句式1、判断句(1)是寡人之过也“也”表判断。

(2)因人之力而敝之,不仁否定判断句。

2、省略句(1)(烛之武)辞曰:“臣之壮也,犹不如人……” 省略主语。

(2)(晋惠公)许君焦、瑕省略主语。

(3)若舍郑以(之)为东道主省略介词的宾语。

3、宾语前置句夫晋,何厌之有“之”是宾语前置的标志,正常语序为“夫晋,有何厌”。

我国第一部叙事详备的编年体史书是:《左氏春秋传》(简称《左传》)相传《左世春秋传》是吕左秋明在春秋末期的年代史书,大约在公元前403〜386年间出版。

这是中国现存的第一本按时间顺序排列的详细史书。

左秋明的《春秋传记》主要记录了东周初各国政治,经济,军事,外交和文化方面的重要事件和人物。

经过几代抄写,成为儒家经典之一,与《春秋兰姆传》,《春秋古梁传》并称为《春秋传》。

左传的传记比《春秋志》长13年,而实际的编年史则长26年(最后一件事是提到三个故事要摧毁金朝)。

叙述以《春秋志》为主要链接,其中有一些以《春秋志》为代表,有的是对《春秋志》的补充,有的则是对编年史错误的修正。

大部分书籍属于春秋战国时期,但完整的书籍已进入战国时期。

所有这些表明左传和春秋之间的亲密关系。

左传以春秋为基础,并使用周至,金城,郑书,楚觉等国的资料,通过描述春秋时期的具体历史事实来说明春秋的纲要。

司马迁《史记十二首大事记》说:“陆君子左秋明怕门徒间的异端,他们每个人都履行了自己的愿望,丧失了本义。

因此,孔子的历史记录有他的语言理论,他成为左宗棠的春秋时期。

”《左传》是一本独立的历史著作,与《春秋》没有直接的联系。

西汉金文经医生的意思是左世不通过春秋。

金仁王说:“人们常说左宗慈的涵义很深,是一本家庭书,不是主要的本;”《兰经》附在《佛经》上。

如果未写经文,将不会随意进行传送。

陈尚说:“孔子的经文赞扬和批评善与恶,有明显的榜样和法学家;节俭,渴望通过。

左秋明是吕的历史,描述了当前的政治。

在日本月。

这不是为了帮助圣言,而是为了装饰主旨,并掩盖太史之流。

大师是经典,与诗歌,书籍,周易等一起使用时;“秋明是历史,所以他应该与司马迁和班固一起被列出来。

”清朝的刘逢禄和皮熙瑞都认为左传是一本独立的历史著作。

皮锡瑞在《春秋经》中充分肯定了王杰之的理论,并引用了庄公26年的传记:“秋天,人们又入侵金。

冬天,僧侣又入侵了金。

”杜瑜的“集结”说:“今年,《京经》和《传》各自说了自己的话,或者《京》是直接文字,或者尽管规划书存在,简洁而分散,无论其来历和目的,所以《传》“不再申请解释,而只是言行。

左传《左传》,相传为左丘明著,原名为《左氏春秋》,汉代改称《春秋左氏传》,简称《左传》,是中国古代一部叙事完备的编年体史书,更是先秦散文著作的代表,它标志着我国叙事散文的成熟。

汉朝时又名《春秋左氏》、《左氏》。

汉朝以后才多称《左传》。

它与《公羊传》、《谷梁传》合称“春秋三传”。

旧时相传是春秋末年左丘明为解释孔子的《春秋》而作。

《左传》实质上是一部独立撰写的史书。

它起自鲁隐公元年(前722年),迄于鲁哀公二十七年(前468年),以《春秋》为本,通过记述春秋时期的具体史实来说明《春秋》的纲目,是儒家重要经典之一。

《左传》相传是春秋末期的史官左丘明所著。

司马迁、班固等人都认为《左传》是左丘明所写。

唐朝的刘知几《史通·六家》:“左传家者,其先出于左丘明。

”唐朝的赵匡首先怀疑《左传》不是左丘明所作。

此后,有许多学者也持怀疑态度。

很多人都认为写《左传》的左氏并非左丘明。

叶梦得认为作者为战国时人;郑樵《六经奥论》认为是战国时的楚人;朱熹认为是楚左史倚相之后;项安世认为是魏人所作;程端学认为是伪书。

清朝的纪昀在《四库全书总目》中却仍然认为是左丘明所著。

康有为则认为是刘歆所作。

今人童书业则认为是吴起所作,赵光贤认为是战国时鲁国人左氏所作。

现在一般认为《左传》为吴起作,成书时间大约在战国中期(公元前4世纪中叶)。

《左传》以《春秋》为本,通过记述春秋时期的具体史实来说明《春秋》的纲目。

司马迁《史记·十二诸侯年表》说:“鲁君子左丘明惧弟子人人异端,各安其意,失其真,故因孔子史记具论其语,成左氏春秋。

”《左传》代表了先秦史学的最高成就,是研究先秦历史和春秋时期历史的重要文献,对后世的史学产生了很大影响,特别是对确立编年体史书的地位起了很大作用。

而且由于它具有强烈的儒家思想倾向,强调等级秩序与宗法伦理,重视长幼尊卑之别,同时也表现出“民本”思想,因此也是研究先秦儒家思想的重要历史资料。

《左传》主要记录了周王室的衰微,诸侯争霸的历史,对各类礼仪规范、典章制度、社会风俗、民族关系、道德观念、天文地理、历法时令、古代文献、神话传说、歌谣言语均有记述和评论。

史书:史书指古籍中专门记载历史的书,在四库分类之中就是史部。

早期的史书都是以编年史的形式存在,晋朝太康年间汲冢出土的《竹书纪年》也是编年体。

东汉末年,荀悦撰成《汉纪》,开创了编年体的断代史。

编年体:编年体,是中国传统史书的一种体裁,它是以年代为线索编排有关历史事件的史书体例。

编年体史书以时间为中心,按年、月、日顺序记述史事。

因为它以时间为经,以史事为纬,比较容易反映出同一时期各个历史事件的联系。

例如:《春秋》《左传》《资治通鉴》《竹书纪年》《汉纪》《后汉纪》《国榷》等。

因为编年体是中国古代历史最为悠久的史书文学体裁,故《隋书·经籍志》称之为“古史”。

类别:以编年体纪录历史的方式最早起源于中国。

由周代史官于公元前841年前后创体,《左传》完善其体例,荀悦《汉纪》创断代编年体,司马光成通史编年体。

其它的编年体史书,还有纲目体、起居注、日历、实录、东华录等。

先秦编年体史书流传至今的,有《春秋》、《左传》、《竹书纪年》(辑本)等。

断代编年史,是写一个封建王朝兴亡的历史著作,如东汉荀悦《汉纪》、明谈迁《国榷》等。

编年体通史著名的有宋司马光《资治通鉴》、清毕沅《续资治通鉴》等。

纲目体以编年为序,简记大事为纲,补充注说史事为目。

有宋朱熹《通鉴纲目》等。

起居注,是记录帝王言语、行动和居止的专书,周代始创。

时政记,是宰相执政关于朝廷君臣议论军国要政的记录,武周时始创,明代废止。

日历,是由史官根据起居注或时政记等所记杂事,稍加润饰汇编而成的资料书。

唐顺宗时所创,明以后废止。

实录是在新皇帝即位后,由国史馆根据前一皇帝的起居注、时政记、日历等数据,重新汇编,撰修成的前皇帝言行及一代大事的编年史长编。

自北凉刘昞《敦煌实录》创体,唐以后成为定制。

东华录,清乾隆闲蒋良骥创体,是根据实录和其它档案、公文、邸报所写的朝廷大事摘要。

起居注、实录等官修编年体资料书,虽不无讳饰篡改,但因其篇幅浩大,材料详明,而有着珍贵的价值。

我国第一部叙事详备的编年体史书是《左传》。

《左传》原名为《左氏春秋》,汉代改称《春秋左氏传》,简称《左传》,是中国古代一部编年体的历史著作。

填空

1)我国第一部叙事详备的编年体史书是 .我国第一部纪传体史书是 .我国第一部最大的断代体史书是 .我国第一部最大的编年体史书是 .

2)我国第一部现实主义的诗歌总集是 .我国第一部浪漫主义的诗歌总集是 .我国第一首长篇叙事诗是 .我国古代第一部文学评论专著是 .我国古代诗人中诗作数量第一的诗人是 .

3)先秦历史散文主要有 . . .诸子散文主要有 . . . . 等.

4)小说成熟于朝.称为 .明清是古典小说高潮期.其最有影响的四大章回体小说是

5)我国文学史上第一部以农民起义为题材的优秀长篇小说是 .作者是

6)“初唐四杰是指

7)杜甫的“三吏是 . . .“三别是

8)“唐宋八大家是唐代的 . 和宋代的

9)唐代田园诗派代表作家有和 .边塞诗派的代表作家有和

10)宋词豪放派代表词人有和 .婉约派代表词人有和

11)元曲四大家是指

12)最早能体现新文学实绩的小说集是的 .诗集是的 .长篇小说是的

13)1930年3月.进步作家在中国共产党的领导下组织了 .这一时期的代表作品有茅盾的长篇小说和曹禺的剧作和

14)巴金的为 . . ,茅盾的为 . . ,高尔基的自传体三部曲为

15)五十年代.文坛上出现了以为代表的河北作家群.以淡雅疏朗的诗情画意与朴素清新的泥土气息的完美统一为艺术风格.对当代文坛产生极大影响.被文坛誉为“派

16)以为代表的山西作家群倡导了具有鲜明民族化群众化的艺术风格.对于后来的小说创作产生了深远的影响.被人们亲切地称为派.。

我国第一部叙事详备的编年体史书是

《春秋》

阐述

《春秋》,即《春秋经》,又称《麟经》或《麟史》,中国古代儒家典籍“六经”之一。

也是周朝时期鲁国的国史,现存版本由孔子修订而成。

《春秋》是中国第一部编年体史书,共三十五卷,是儒家经典之一且为十三经中篇幅最长的,在四库全书中列为经部。

记述范围从公元前722(鲁隐公元年)至公元前468。

编年体,史书编著的一种体裁。

按在世皇帝的年号记载(即按年代顺序记载)历史事件。

《资治通鉴》(由宋代司马光编纂,是我国现存编年体通史中影响最大的一部)。

此外,编年体史书还有孔子《春秋》、“春秋三传”(《春秋左氏传》、《春秋公羊传》、《春秋谷梁传》)等。

叙事详备编年体史书第一部《左传》是中国古代第一部叙事完备的编年体史书。

更是先秦散文著作的代表,它标志着我国叙事散文的成熟。

《左传》,全称《春秋左氏传》,原名《左氏春秋》,汉朝时又名《春秋左氏》《春秋内传》《左氏》,汉朝以后才多称《左传》。

《左传》实质上是一部独立撰写的史书。

记述范围从公元前722(鲁隐公元年)至公元前468(鲁哀公二十七年),以《春秋》为本,通过记述春秋时期的具体史实来说明《春秋》的纲目,是儒家重要经典之一。

《左传》相传是春秋末年鲁国的左丘明为《春秋》做注解的一部史书,与《公羊传》、《谷梁传》合称“春秋三传”。

也是中国第一部叙事详细的编年体史书,共三十五卷,是儒家经典之一且为十三经中篇幅最长的,在四库全书中列为经部。

《春秋》是我国最早的编年体史书,传为春秋末年鲁国的史官左丘明所作。

"春秋"一词,本是东周列国史官所撰编年史的通称。

古人之所以重视写史,是因为历史不仅是祖先的生活记录,还可以从中学习各种知识,指导现世人生。

传说孔子写《春秋》的目的就是要原始察终,见盛知衰,惩恶扬善,拨乱反正。

为达此目的,孔子在写作时非常讲究遣词造句,这就是后人说的微言大义,以一字寓褒贬。

古人特别重视《春秋》,汉代为《春秋》立官学,列为"五经"之一。

阐述《春秋》经最著名的有《左传》、《公羊传》、《谷梁传》,合称"春秋三传"。

至隋代,盛行《左传》,其馀二传渐衰。

《左传》原名《左氏春秋》,到西汉班固时才改称《春秋左氏传》。

相传为鲁国史官左丘明所著,大约成书于战国初期。

全书六十卷,以《春秋》为纲,并仿照春秋体例,按照鲁国君主的次序,记载了自鲁隐公元年至鲁悼公十四年间春秋霸主递嬗的历史,保存了许多当时社会文化、自然科学等方面的珍贵史料,在史学上占有极其重要的地位,梁启超称《左传》的出现是"商周以来史界之革命"。

《左传》除了阐释《春秋》思想之外,艺术成就也很高,是我国古代文学与史学完美结合的典范,对后世史书、小说、戏剧的写作都产生了深远的影响。

《左传》语言精炼,文辞优美,其叙事手法历来为人称道。

唐刘知几评曰:"或腴词润简牍,或美句入咏歌,跌宕而不群,纵横而自得。

"春秋之际,战争频仍,《左传》对战争的记叙尤其令人称道,善于通过侧面描写烘托战场氛围,不闻刀剑之声,却如亲历沙场,扣人心弦。

并且,人物成为《左传》的主角,将历史从神的阴影下解放出来。

遥想当年周王室衰微,诸侯崛起,齐桓晋文争霸,楚庄王也要问鼎中原,礼崩乐坏,同时又在外交场合吟诗作乐,说古论今,也足见古人风致。

现存最早的《左传》注本为晋杜预《春秋经传集解》,传世有宋刻本;清代有顾炎武《左传杜注补正》、惠栋《左传补注》、洪亮吉《春秋左传诂》、刘文淇《春秋左氏传旧注疏证》等;现代有杨伯峻《春秋左传注》。

今据清阮元《十三经注疏》校刻本整理。

【《左传》概述】《春秋》是儒家经典之一,与《公羊传》、《谷梁传》合称"《春秋》三传"。

《公羊传》、《谷梁传》是从政治和思想方面去解释《春秋》,而《左传》则从丰富的历史材料去诠释《春秋》。

唐刘知几《史通》评论《左传》时说:"其言简而要,其事详而博。

"对研究春秋史和远古史提供了珍贵的史料。

《左传》叙事敢于直书不讳,揭示事情的真实面貌,全书有关战争的文字较多,这些文字翔实生动,如晋楚城濮之战、秦晋郩之战、齐晋鞌之战、晋楚鄢陵之战,都有出色的叙述。

善于叙事,讲究谋篇布局,章法严谨,都是《左传》的独到之处。

正因为如此,它在中国文学史上也占有重要的地位。

历代注释《左传》的著作颇多,西晋大学者杜预撰《春秋经传集解》,把《春秋》与《左传》合为一编。

唐孔颖达遵循杜预注而为疏,成为历史上最有影响的注释之作。

清洪亮吉撰《春秋左传诂》、刘文淇撰《春秋左传旧注疏证》、今人杨伯峻撰《春秋左传注》,都是比较重要的注本。

《左传》相传是春秋末期的鲁国史官左丘明所著。

司马迁首先认为《左传》是左丘明所写,自刘向、裴骃、刘歆、桓谭、班固皆以《左传》出于左丘明。

唐朝的刘知几《史通·六家》亦称:"左传家者,其先出于左丘明。

"【作者简介】左丘明,姓左丘,名明(一说姓丘,名明,左乃尊称),春秋末期鲁国人。

左丘明知识渊博,品德高尚,孔子言与其同耻。

曰:"巧言、令色、足恭,左丘明耻之,丘亦耻之;匿怨而友其人,左丘明耻之,丘亦耻之。

"太史司马迁称其为"鲁之君子 "。

左丘明世代为史官,并与孔子一起"乘如周,观书于周史",据有鲁国以及其他封侯各国大量的史料,所以依《春秋》著成了中国古代第一部记事详细、议论精辟的编年史《左传》,和现存最早的一部国别史《国语》,成为史家的开山鼻祖。

《左传》重记事,《国语》重记言。

【《左传》的目录】◎隐公(元年~十一年)◎桓公(元年~十八年)◎庄公(元年~三十二年)◎闵公(元年~二年)◎僖公(元年~三十三年)◎文公(元年~十八年)◎宣公(元年~十八年)◎成公(元年~十八年)◎襄公(元年~二十年)◎襄公(二十一年~三十一年)◎昭公(元年~十年)◎昭公(十一年~二十年)◎昭公(二十一年~三十二年)◎定公(元年~十五年)◎哀公(元年~二十七年)【《左传》题解】唐朝的赵匡首先怀疑《左传》不是左丘明所作。

此后,有许多学者也持怀疑态度。

很多人都认为写《左传》的左氏并非左丘明。

叶梦得认为作者为战国时人;郑樵《六经奥论》认为是战国时的楚人;朱熹认为是楚左史倚相之后;项安世认为是魏人所作;程端学认为是伪书。

明朝的郝敬认为是晋国人。

清朝的纪昀在《四库全书总目》中却仍然认为是左丘明所著。

刘逢禄《左氏春秋考证》认为是刘歆所作。

康有为亦认为是刘歆所作。

钱穆在《刘向歆父子年表》中指出不可能是刘歆的作品。

今人童书业则认为是吴起所作,郭沫若也主张《左传》成书于吴起。

赵光贤认为是战国时鲁国人左氏所作。

卫聚贤认为《左传》作者是子夏。

现在一般认为《左传》非一时一人所作,成书时间大约在战国中期(前4世纪中叶),是由战国时的一些学者编撰而成,崔述主张"上距定、哀未远,亦不得以为战国后人也"。

其中主要部分可能是左丘明所写。

【《春秋》与《左传》的关系】《春秋》:现存最早的一部编年体史书。

相传为孔子依据鲁国史官所编的《春秋》加以整理修订而成的。

《左传》:我国第一部较为完备的编年体史书。

原名《左氏春秋》,相传为春秋末年的左丘明为解释孔子的《春秋》而作,名为《春秋左氏传》,简称《左传》。

《左传》以《春秋》为本,并采用《周志》、《晋乘》、《郑书》、《楚杌》等列国资料,通过记述春秋时期的具体史实来说明《春秋》的纲目。

司马迁《史记·十二诸侯年表》说:"鲁君子左丘明惧弟子人人异端,各安其意,失其真,故因孔子史记具论其语,成左氏春秋。

"桓谭《新论》进一步认为:"《左氏》经之与传,犹衣之表里,相持而成,经而无传,使圣人闭门思之十年不能知也。

"杨伯峻在《左传》一文中归结《左传》传《春秋》的方式共有四种:即"说明《春秋》书法、用事实补充《春秋》、订正《春秋》的错误和增加无经的传文。

"另有一种观点认为《左传》是一部独立的史书,和《春秋》没有直接的联系,西汉的今文经博士即"谓《左氏》为不传《春秋》"。

晋人王接说:"接常谓《左氏》辞义赡富,自是一家书,不主为经发;《公羊》附经立传,经所不书,传不妄发,于文为俭,通经为长。

"陈商说:"孔圣修经,褒贬善恶,类例分明,法家也;左丘明为鲁史,载述时政……以日系月……本非扶助圣言,缘饰经旨,盖太史氏之流也……夫子所以为经,当与《诗》、《书》、《周易》等列;丘明所以为史,当与司马迁、班固等列。

"清人刘逢禄、皮锡瑞均认为《左传》是一部独立的史书,皮锡瑞在《经学通论·春秋》充分肯定了王接之说,并且引用庄公二十六年《传》:"秋,虢人侵晋。

冬,虢人又侵晋。

"杜预《集解》云:"此年《经》、《传》各自言其事者,或《经》是直文,或策书虽存而简牍散落,不究其本末,故《传》不复申解,但言传事而已。

"。

《左传》有不少解经的内容,例如"君子曰"、"五十凡"等,但很明显是加工的痕迹,多数都没有与传文融为一体。

宋人林栗说:"《左传》凡言君子曰是刘歆之辞。

"《春秋》的一些经文没有相应的《左传》传文,例如《春秋·隐公二年》:"十有二月乙卯,夫人子氏薨。

"杜预注:"无传。

"《左传》的传文没有相应的《春秋》经文,例如《左传·襄公十五年》:"(冬)郑公孙夏如晋奔丧,子蟜送葬。

"此条无相应的《春秋》经文。

亦有"《经》、《传》不尽同""《经》后之《传》"者。

【《左传》的体例】按照鲁国十二公的顺序,从鲁隐公元年到鲁哀公二十七年,总计二百五十四年,记录了当时各诸候国的历史。

全书约18万字。

1、鲁隐公 11年(前722年--前712年)2、鲁桓公 18年(前711年--前694年)3、鲁庄公 32年(前693年--前662年)4、鲁闵公 2年(前661年--前660年)5、鲁僖公 33年(前659年--前627年)6、鲁文公 18年(前626年--前609年)7、鲁宣公 18年(前608年--前591年)8、鲁成公 18年(前590年--前573年)9、鲁襄公 31年(前572年--前542年)10、鲁昭公 32年(前541年--前510年)11、鲁定公 15年(前509年--前495年)12、鲁哀公 27年(前494年--前468年)13、书末附鲁悼公4年智伯灭亡一事【《左传》的文学地位】晋人王接说:"《左氏》辞义赡富,自是一家书,不主为经发。

"《左传》代表了先秦史学的最高成就,贺循将其评价为"左氏之传,史之极也,文采若云月,高深若山海"、,是研究先秦历史和春秋时期历史的重要文献,对后世的史学产生了很大影响,特别是对确立编年体史书的地位起了很大作用。

而且由于它具有强烈的儒家思想倾向,强调等级秩序与宗法伦理,重视长幼尊卑之别,同时也表现出"民本"思想,因此也是研究先秦儒家思想的重要历史资料。

《左传》主要记录了周王室的衰微,诸侯争霸的历史,对各类礼仪规范、典章制度、社会风俗、民族关系、道德观念、天文地理、历法时令、古代文献、神话传说、歌谣言语均有记述和评论。