同济大学在土动力学研究和应用方面的进展

- 格式:pdf

- 大小:376.91 KB

- 文档页数:6

混凝土静力与动力损伤本构模型研究进展述评混凝土静力损伤本构模型主要研究混凝土在长期外力作用下所产生的损伤。

该模型是通过研究混凝土的各种物理、力学性质和损伤特性,建立混凝土的本构模型,以预测混凝土在外力作用下的力学响应。

静力损伤本构模型的研究重点在于如何描述混凝土在长期力学载荷下的损伤累积效应。

常见的静力损伤本构模型有Kachanov-Rabotnov模型、Modified-Kachanov-Rabotnov模型和Nakamura模型等。

这些模型均是基于破裂力学理论和实验结果建立的,在工程领域得到广泛应用。

总体上说,混凝土静力损伤本构模型和混凝土动力损伤本构模型的研究都是为了更好地预测和模拟混凝土在不同载荷作用下的力学响应,进而更好地评估和控制工程结构的损伤和破坏。

这些模型的研究,对于提高工程结构的安全可靠性和延长使用寿命具有重要意义。

目前这些混凝土损伤本构模型仍面临一些挑战和亟待解决的问题。

现有的模型大多基于理论推导和实验数据,缺少考虑材料微结构和内部缺陷对混凝土力学响应的影响以及不同外界环境条件下混凝土力学响应的变化规律。

今后需要进一步深入研究混凝土的微观结构和内部缺陷对力学响应的影响,在此基础上修正和完善损伤本构模型,提高其适用性和准确性。

由于混凝土在不同工程结构中的应用要求和环境条件存在巨大差异,因此需要基于工程实际情况进行本构模型的有效性验证和改进。

应进一步推广高性能混凝土等新型材料的应用,探索建立适合其力学响应特性的新型损伤本构模型,为未来工程结构的设计和施工提供更好的支持。

混凝土材料具有一定的弹性和塑性。

在外界力学载荷作用下,会产生不同程度的损伤和变形。

特别是超出材料界限时,混凝土会失去刚性,变得越来越脆弱。

在进行混凝土损伤本构模型研究时,对于混凝土的断裂特性和损伤行为的研究也非常重要。

静力损伤本构模型是针对混凝土在长期外力作用下所产生的损伤进行研究的。

这种损伤模式主要是由于混凝土在受力过程中会出现隐蔽的微裂缝,从而导致材料的内部结构发生改变。

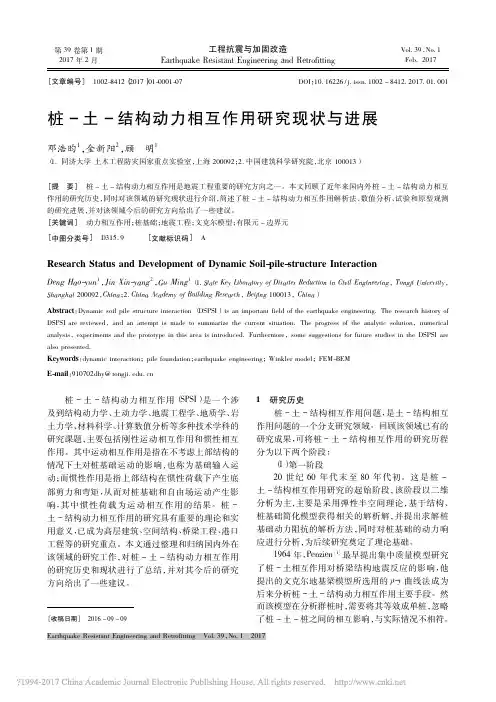

第39卷第1期2017年2月工程抗震与加固改造Earthquake Resistant Engineering and RetrofittingVol.39,No.1Feb.2017[文章编号]1002-8412(2017)01-0001-07DOI :10.16226/j.issn.1002-8412.2017.01.001桩-土-结构动力相互作用研究现状与进展邓浩昀1,金新阳2,顾明1(1.同济大学土木工程防灾国家重点实验室,上海200092;2.中国建筑科学研究院,北京100013)[提要]桩-土-结构动力相互作用是地震工程重要的研究方向之一。

本文回顾了近年来国内外桩-土-结构动力相互作用的研究历史,同时对该领域的研究现状进行介绍,简述了桩-土-结构动力相互作用解析法、数值分析、试验和原型观测的研究进展,并对该领域今后的研究方向给出了一些建议。

[关键词]动力相互作用;桩基础;地震工程;文克尔模型;有限元-边界元[中图分类号]D315.9[文献标识码]AResearch Status and Development of Dynamic Soil-pile-structure InteractionDeng Hao-yun 1,Jin Xin-yang 2,Gu Ming 1(1.State Key Liboratory of Disaster Reduction in Civil Engineering ,Tongji University ,Shanghai 200092,China ;2.China Academy of Building Research ,Beijing 100013,China )Abstract :Dynamic soil pile structure interaction (DSPSI )is an important field of the earthquake engineering.The research history of DSPSI are reviewed ,and an attempt is made to summarize the current situation.The progress of the analytic solution ,numerical analysis ,experiments and the prototype in this area is introduced.Furthermore ,some suggestions for future studies in the DSPSI are also presented.Keywords :dynamic interaction ;pile foundation ;earthquake engineering ;Winkler model ;FEM-BEM E-mail :910702dhy@tongji.edu.cn[收稿日期]2016-09-09桩-土-结构动力相互作用(SPSI )是一个涉及到结构动力学、土动力学、地震工程学、地质学、岩土力学、材料科学、计算数值分析等多种技术学科的研究课题,主要包括刚性运动相互作用和惯性相互作用。

土动力学与岩土地震工程刘汉龙(河海大学岩土工程研究所,南京210098)摘要综述了目前国内外土动力学与岩土地震工程方面的研究进展,包括土体动力特性与本构关系、土体抗震反应分析、土体动力测试、土体液化、土体地震永久变形以及专题土动力学研究等内容.对各种方法的优缺点进行了比较和评述。

最后阐述了今后有待进一步研究的方向。

关键词土动力学;岩土地震工程;动本构关系;戋乏匕;永久变形;抗震分析;动力测试1前言1961年我国岩土学科创始人黄文熙先生率先发表有关饱和砂土地基及土坡液化稳定分析成果…,标志着土动力学这门学科在我国的兴起。

土动力学是研究地震、波浪及机器基础振动等各种动荷载作用下土体的动变形、动强度和稳定性的一门学科。

岩土地震工程则是由土动力学、地震工程学、结构动力学等学科交叉综合形成的新学科。

1964年日本新泻地震、1971年美国圣费尔南多地震和1976年我国唐山地震等许多实践课题促进了这门学科的发展,1995年日本神户大地震等使土动力学的研究达到了一个新的高潮。

近年来,在世界范围内相继发生了许多强烈地震.如2002年3月台湾7.1级地震、2003年2月新疆伽师6.8级大地震、2003年5月土耳其发生的6.4级大地震等给人民生命和物质财产造成极大损失,抗震减灾已成为全世界的共同关心的问题。

国际土动力学与岩土地震工程界目前正在开展一项重要工作,即由国际标准化组织(ISO)发起编写的国际岩土工程抗震标准(SeismicActionsonGeotechnicalWorks),代码为1S023469,并于2002年9月在英国召开了第一次专家组会议。

来自美国、日本、英国、中国等11个国家的14名专家出席了会议。

2002年12月、2003年6月分别在比利时和意大利召开了研讨会议,目前该标准的修订稿已经完成,并送国际标准化组织总部审批,这将成为岩土工程抗震设计的一个重要指南。

本次会议收入本专题的论文共30篇,内容涉及到土体动力特性、动力分析、振动液化、动力基础和地震波理论等,基本上反映了当前我国土动力学与岩土地震工程研究的现状和特点。

土—结构相互作用地震反应研究的文献综述(长春工程学院2012级硕士研究生结构工程李斌)内容提要:大量的研究结果表明:考虑土与结构的相互作用后,一般来说,结构的地震荷载将减少,但将增加结构的位移和由P-Derta效应产生的附加力。

但土体的性质是复杂的,土与结构相互作用下,有时求得地震力反而会增大。

按传统的刚性地基假定计算出的地震荷载进行抗震设计并非总是偏于安全。

本文总结了部分研究者们对土—结构相互作用地震反应研究方面的内容,对学习结构设计有所帮助。

一、概述由于地基的索性和无限性。

使得按刚性地基假定计算出来的结构动力特性和动力反应与将地基和结构作为一个整体计算出来的结果有所不同;由于将地基与结构作为一个体系进行分析。

使得输入地震动的特性与刚性地基假定的也有所不同。

这些差别就是由土与结构动力相互作用引起的。

地基土与结构相互作用表现在两个方面,即地基运动的改变和结构动力特性的改变[1]。

中国地震局工程力学研究所的窦立军博士在研究土与结构相互作用时提出[2]:上部结构振动的反馈作用改变了地基运动的频谱组成,使接近建筑结构自振频率的分量获得加强。

同时,地基的加速度幅值也较邻近自由场地小。

而地基的柔性改变了上部结构物的动力特性:结构的基本周期得以延长,基本周期可延长10%—150%。

由于地基的无限性,使结构的振动能量部分通过波传播向无限地基发生散射,形成了能量幅射,相当于结构体系的阻尼增大。

同时,考虑土一结构动力相互作用的结构位移是由基础平移、基础转动和结构本身变形三部分组成的,与刚性地基假设计算结果相比,结构顶点位移一般都相应地增大。

结构刚度越大,场地越软,结构顶点的位移增大得越多。

影响土与结构相互作用效应的主要因素有:(1)入射地震波的特性和入射角度;(2)土的动力特性、土层的厚度及土层的排列顺序;(3)基础的形式及埋置深度;(4)基础的平面形状和抗弯刚度;(5)结构的动力特性和相对高度。

二、土与结构相互作用的研究现况进入70年代后,由于数值计算理论和计算机技术的发展,以及一些重大工程的相继修建,推动了土与结构动力相互作用问题研究的迅速发展。

土壤动力学和地震工程土壤动力学和地震工程是研究土壤在地震作用下的动力学响应以及应对地震灾害的工程学科。

土壤动力学研究土壤在地震波作用下的应力、应变和变形等动力响应规律,为地震灾害防治提供理论依据;而地震工程则以土壤动力学为基础,研究地震对工程结构的影响及其防护措施。

土壤是地壳的组成部分之一,承载着地上建筑物和工程设施的重量,因此土壤的动力学性质对地震灾害的发生和扩大具有重要影响。

在地震波传播过程中,波动通过土壤介质引起土壤的震动,土壤的应力和应变随之产生变化。

土壤动力学研究的核心问题就是如何描述土壤在地震波作用下的变形和破坏行为。

土壤动力学研究中的一个重要问题是地震波传播过程中的波动特性。

地震波可以分为P波、S波和表面波等不同类型,它们在土壤中传播的速度和振动特征各不相同。

通过观测和分析地震波的传播特性,可以对地震波的传播路径和传播速度进行预测,为地震工程的设计提供依据。

土壤动力学研究的另一个重要问题是土壤的动力响应特性。

土壤在地震波作用下会发生应力和应变的变化,这些变化会引起土壤的变形和破坏。

土壤的动力响应特性通过试验和数值模拟等手段进行研究,包括土壤的动力特性、振动特性和稳定性等方面。

研究土壤的动力响应特性可以为地震工程的设计和抗震设防提供依据,减少地震灾害对土壤和工程结构的破坏。

地震工程是以土壤动力学为基础的工程学科,研究地震对工程结构的影响以及相应的防护措施。

地震对工程结构的影响主要包括地震力的作用和地震波的传播。

地震力是指地震波对建筑物和工程设施产生的作用力,它可以通过地震动力学分析来计算和评估。

地震波的传播是指地震波从震源传播到建筑物和工程设施的过程,它可以通过地震波传播路径和传播速度来研究。

在地震工程中,为了减少地震灾害对工程结构的破坏,需要采取一系列的防护措施。

这些措施包括抗震设计、抗震加固和抗震监测等。

抗震设计是指根据土壤动力学研究的结果,对工程结构进行合理的设计,使其在地震作用下具有一定的抗震能力。

岩土工程重点实验室介绍一、国家级重点实验室1、岩土力学与工程国家重点实验室(中科院武汉岩土所)概况实验室依托于中国科学院武汉岩土力学研究所,以中国科学院岩土力学重点实验室为基础,吸纳XX省环境岩土工程重点实验室的骨干力量而组建,2007年1月获得国家科技部的立项批准,2007年10月国家科技部批准实验室的建设计划。

葛修润院士任实验室学术委员会名誉主任,谢与平院士任实验室学术委员会主任,冯夏庭研究员任实验室主任。

研究内容实验室定位于岩土力学与工程的应用基础研究。

要紧研究内容针对国家重大基础工程建设、资源开采与石油、天然气、核废物地下储存(处置)与co2地中隔离的战略需求与岩土力学与工程学科前沿,围绕“重大岩土工程基础设施建设与环境协调”与“能源及废弃物地下储存与环境安全”两大重大战略性研题与“复杂环境下岩土介质力学性状及其在工程作用下的演化机制”长期科学计划,开展岩土体力学特性及岩土工程的安全预测与调控方法与技术研究,揭示多场、多相及复杂环境条件下岩土体的力学特性的演变特征,解决国家重大基础工程建设、资源开采与石油、天然气、核废物地下储存及co2地中隔离中的安全、经济与环境协调问题。

2、中国矿业大学深部岩土力学与地下工程国家重点实验室(徐州)概况深部岩土力学与地下工程实验室依托中国矿业大学岩土工程、工程力学国家重点学科,防灾减灾工程及防护工程、地球探测与信息技术等省部级重点学科建设。

2008年5月获准启动建设,隶属于工程科学学科领域。

现任实验室学术委员会主任为中国工程院院士钱七虎教授,实验室主任为缪协兴教授。

研究内容实验室围绕研究与解决深部岩土力学与地下工程重大基础理论与关键技术难题这一总体目的,以(1)深部岩体力学与围岩操纵理论、(2)深部土力学特性及其与地下工程结构相互作用、(3)深厚表土人工冻结理论与工程应用基础与(4)深部复杂地质环境与工程效应等四方面为要紧研究内容。

构成以深部为研究背景;以深部复杂地质环境、岩土体、冻土体为研究对象;以高围压、高水压、高气压、开挖卸荷、动力为荷载特征;以深部地质环境精细探测、深部岩土体与结构稳固、深部岩体热效应及利用为学术研究目标;从宏观(环境、构造)到中观(破碎、节理、裂隙、界面),到细观(结构、颗粒、水),再到多相(固、液、气)、多场(温度场、渗流场、应力场)的系统的具有深部、地下特色的研究体系。

浅析土木工程的现状及发展趋势1.引言纵观人类文明史,土木工程建设在和自然斗争中不断地前进和发展。

在我国的现代化建设中,土木工程业越来越成为国民经济发展的支柱产业。

同时,随着社会和科技的发展,建筑物的规模、功能、造型和相应的建筑技术越来越大型化、复杂化和多样化,所采用的新材料、新设备、新的结构技术和施工技术日新月异,节能技术、信息控制技术、生态技术等日益与建筑相结合,建筑业和建筑物本身正在成为许多新技术的复合载体。

而超高层和超大跨度建筑、地基处理技术及作为大型复杂结构核心的现代结构技术则成为代表一个国家建筑科学技术发展水平的重要标志。

所有这一切都说明在土木工程中越来越体现了技术与创新的作用,谁能在世纪之交把握住土木工程学科的发展趋势。

谁就能在知识经济时代开创土木工程学科的新纪元。

2.土木工程的涵义土木工程是指建造各类工程设施的科学、技术和工程的总称。

土木工程的含义可从两方面去理解。

一层含义是指与人类生活、生产活动有关的各类工程设施,如岩土工程、建筑工程、公路与城市道路工程、水利工程、铁路工程、桥梁工程、隧道工程等。

另一层含义是指为了建造工程设施应用材料、工程设备在土地上所进行的勘察、设计、施工等工程技术活动。

经过多年的发展,目前土木工程的实践和研究己取得显著成就,无论是岩土和结构的力学分析,还是岩土与结构设计的理论和方法以及岩土与结构的施工手段,都有了非常大的突破;特别是在高层、大跨结构、土动力学上动应力应变模型以及土壤固化剂方面成绩显著。

但展望未来,土木工程领域中仍然有许多课题需要我们进一步探讨。

3.土木工程的发展现状我国的土木工程建设从20世纪50年代起一直没有停过,且发展很快,尤其在近年来,发展极为迅猛,几乎整个中国成了一个大的建设工地。

新的高楼大厦、地铁、铁路、公路、桥梁及大型水利工程在祖国各地如雨后春笋般地涌现,新结构、新材料、新技术大力研究、开发和应用。

发展之快,数量之巨,已经在世界排名中位于前列。

水平分层土层系统等效阻尼比的简化计算方法殷琳;楼梦麟;康帅【摘要】在实际工程场地中,很多土层可视为水平分层,各层土的物理和力学性质存在差异,其中包括土的振动阻尼比.本文讨论水平分层土层系统的等效阻尼比的近似计算方法,基于5个不同的加权函数推导了10种等效阻尼比的计算公式.通过2个算例,分别以等效阻尼比为参数计算水平分层土层的地震反应,并与准确解相比较,分析了不同等效阻尼比近似计算方法的计算精度.数值结果表明,若等效阻尼比计算方法选择不恰当,会导致土层地震反应的计算结果出现较大误差.针对2种不同类型的水平分层土层,建议采用基于三角形分布的加权函数来计算土层系统的等效阻尼比.%Some of the soil stratums in real engineering site consist of distinct horizontal layers, in which each layer has its own dynamic parameters such as damping ratios. In this paper, a simplified method is suggested to determine the equivalent damping ratio for horizontal multi-layered soil stratum. Ten equations for calculating equivalent damping ratios were developed based on five weighting functions. The seismic response of two soil stratum are calculated by using these equivalent damping ratios, and the accuracy of the equivalent damping ratios is evaluated indirectly by analyzing the seismic response accuracy of the soil stratum. The result shows that it may causes big error of seismic response if employ the unreasonable equivalent damping ratio. It's reasonable to employ triangular weighting function to compute equivalent damping ratio.【期刊名称】《震灾防御技术》【年(卷),期】2019(014)001【总页数】14页(P10-23)【关键词】水平分层土层;地震反应;等效阻尼比;加权函数【作者】殷琳;楼梦麟;康帅【作者单位】宁波工程学院,建筑与交通工程学院,浙江宁波 315000;宁波工程学院,浙江省土木工程工业化建造工程技术研究中心,浙江宁波 315000;同济大学,土木工程学院,上海 200092;河南大学,土木工程学院,河南开封 475001【正文语种】中文前言土层地震反应分析是工程场地地震安全性评价和区域地震区划中的重要工作环节(上海市地震局等,2004;中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局等,2006)。

饱和软粘土一维次压缩系数C a 值的试验研究The investigation of the coefficient of secondary compression C a in odometer tests高彦斌,朱合华,叶观宝,徐 超(同济大学地下建筑与工程系,上海 200092)摘 要:采用上海饱和软粘土的重塑土样进行室内长期一维压缩试验,研究了应力历史、加载比以及加载时间对次压缩系数C a 值的影响,得到了上海软粘土C c 与C a 值间的关系,并采用e 0与e p 的关系来解释C a 值在某些情况下发生变化的现象。

关键词:次压缩;主固结;流变中图分类号:TU 433 文献标识码:A 文章编号:1000-4548(2004)04-0459-05作者简介:高彦斌(1973-),男,现在同济大学地下建筑与工程系,从事土动力学及软土工程研究工作。

GAO Yan -bin ,ZHU He -hua ,YE Guan -bao ,XU Chao(Department of Geotechnical Engi neering ,Tongji U niversity ,Shanghai 200092,Chi na )Abstract :The coefficient of secondary compression C a is investigated in the long -term odo meter tests .All the samples are made from the reconsti -tuted Shanghai soft soils .The test condition includes different stress history ,different loading duration and different stress ratio .T he ratio of C c C a for Shang hai soft soil is got throug h the test .T he reason w hy the C a chang es in some co nditions is also explained in this paper by i nducing the e 0and e p concept .Key words :creep ;secondary co mpression ;consolidation0 前 言饱和软粘土的一维压缩主要由两部分组成:一部分是由于在总应力不变的情况下,随着孔隙水的排出,有效应力逐渐增大,从而导致土体骨架的压缩,这一部分被称为主固结;另一部分则由于土颗粒的塑性调整而导致的土骨架流变特性而引起,由于具有流变特性,土骨架在有效应力不变的情况下也会产生压缩,这种压缩被称为次压缩(或次固结)。

一、国家级重点实验室1、岩土力学与工程国家重点实验室(中科院武汉岩土所)概况实验室依托于中国科学院武汉岩土力学研究所,以中国科学院岩土力学重点实验室为基础,吸纳湖北省环境岩土工程重点实验室的骨干力量而组建,2007年1月获得国家科技部的立项批准,2007年10月国家科技部批准实验室的建设计划。

葛修润院士任实验室学术委员会名誉主任,谢和平院士任实验室学术委员会主任,冯夏庭研究员任实验室主任。

研究内容实验室定位于岩土力学与工程的应用基础研究。

主要研究内容针对国家重大基础工程建设、资源开采和石油、天然气、核废物地下储存(处置)以及CO2地中隔离的战略需求和岩土力学与工程学科前沿,围绕“重大岩土工程基础设施建设与环境协调”以及“能源及废弃物地下储存与环境安全”两大重大战略性研题和“复杂环境下岩土介质力学性状及其在工程作用下的演化机制”长期科学计划,开展岩土体力学特性及岩土工程的安全预测与调控方法和技术研究,揭示多场、多相及复杂环境条件下岩土体的力学特性的演变特征,解决国家重大基础工程建设、资源开采以及石油、天然气、核废物地下储存及CO2地中隔离中的安全、经济和环境协调问题。

2、中国矿业大学深部岩土力学与地下工程国家重点实验室(徐州)概况深部岩土力学与地下工程实验室依托中国矿业大学岩土工程、工程力学国家重点学科,防灾减灾工程及防护工程、地球探测与信息技术等省部级重点学科建设。

2008年5月获准启动建设,隶属于工程科学学科领域。

现任实验室学术委员会主任为中国工程院院士钱七虎教授,实验室主任为缪协兴教授。

研究内容实验室围绕研究与解决深部岩土力学与地下工程重大基础理论和关键技术难题这一总体目的,以(1)深部岩体力学与围岩控制理论、(2)深部土力学特性及其与地下工程结构相互作用、(3)深厚表土人工冻结理论与工程应用基础以及(4)深部复杂地质环境与工程效应等四方面为主要研究内容。

构成以深部为研究背景;以深部复杂地质环境、岩土体、冻土体为研究对象;以高围压、高水压、高气压、开挖卸荷、动力为荷载特征;以深部地质环境精细探测、深部岩土体与结构稳定、深部岩体热效应及利用为学术研究目标;从宏观(环境、构造)到中观(破碎、节理、裂隙、界面),到细观(结构、颗粒、水),再到多相(固、液、气)、多场(温度场、渗流场、应力场)的系统的具有深部、地下特色的研究体系。