深静脉血栓形成的诊断和治疗指南(第三版)

- 格式:ppt

- 大小:1.60 MB

- 文档页数:56

深静脉血栓形成的诊断和治疗指南第三版Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】深静脉血栓形成的诊断和治疗指南(第三版)2017-10-11摘自:中华普通外科杂志 2017 年 9 月第 32 卷第 9 期作者:中华医学会外科学分会血管外科学组深静脉血检形成(DVT)是血液在深静脉内不正常凝结引起的静脉回流障碍性疾病,常发生于下肢。

血栓脱落可引起肺动脉栓塞(PE),DVT与PE统称为静脉血栓栓塞症(VTE),是同种疾病在不同阶段的表现形式。

DVT的主要不良后果是PE 和血栓后综合征(PTS),它可以显着影响患者的生活质量,甚至导致死亡。

因此,为了提高我国DVT的诊治水平,指导和规范各级医院对DVT的诊治工作,特制订本指南。

病因和危险因素DVT的主要原因是静脉壁损伤、血流缓慢和血液高凝状态。

危险因素包括原发性因素(表1)和继发性因素(表2)。

DVT多见于大手术或严重创伤后、长期卧床、肢体制动、肿瘤患者等。

临床表现根据发病时间,DVT分为急性期、亚急性期和慢性期。

急性期是指发病14天以内;亚急性期是指发病15~30天;发病30天以后进人慢件期;早期DVT包括急性期和亚急性期。

急性下肢DVT主要表现为患肢的突然肿胀、疼痛等,体检患肢呈凹陷性水肿、软组织张力增高、皮肤温度增高,在小腿后侧和/或大腿内侧、股三角区及患侧髂窝有压痛。

发病1~2周后,患肢可出现浅静脉显露或扩张。

血栓位于小腿肌肉静脉丛时,Homans征和Neuhof征呈阳性。

Homans征:患肢伸直,足被动背屈时,引起小腿后侧肌群疼痛,为阳性。

Neuhof征:压迫小腿后侧肌群,引起局部疼痛,为阳性。

严重的下肢DVT,患者可出现股青肿,是下肢DVT中最严重的情况,由于髂股静脉及其属支血栓阻塞,静脉回流严重受阻,组织张力极高,导致下肢动脉受压和痉挛,肢体缺血。

临床表现为下肢极度肿胀、剧痛、皮肤发亮呈青紫色、皮温低伴有水疱,足背动脉搏动消失,全身反应强烈,体温升高。

深静脉血栓形成的诊断和治疗指南第三版深静脉血栓形成(DVT)是一种常见且严重的血管疾病,如果不及时诊断和治疗,可能会导致肺栓塞等严重并发症,甚至危及生命。

为了帮助广大医务工作者更好地诊断和治疗 DVT,特制定本指南。

一、深静脉血栓形成的定义和病因深静脉血栓形成是指血液在深静脉内不正常地凝结,阻塞管腔,导致静脉回流障碍。

其主要病因包括血流缓慢、血液高凝状态和静脉壁损伤。

常见的危险因素有长期卧床、手术、创伤、恶性肿瘤、妊娠、口服避孕药、遗传性凝血功能异常等。

二、深静脉血栓形成的临床表现DVT 的症状和体征因血栓发生的部位、严重程度而异。

常见的表现包括患肢肿胀、疼痛、皮肤温度升高、浅静脉扩张等。

如果血栓位于小腿肌肉静脉丛,症状可能相对较轻;如果血栓累及髂股静脉,症状往往较为严重,甚至可能出现下肢青肿、股白肿。

三、深静脉血栓形成的诊断方法1、临床评估医生会详细询问患者的病史,包括危险因素、症状出现的时间和特点等,并进行体格检查,重点检查患肢的肿胀程度、压痛、皮肤温度和色泽等。

2、实验室检查D二聚体检测是常用的筛查方法,但特异性不高。

如果 D二聚体正常,通常可以排除 DVT;如果升高,则需要进一步检查。

3、影像学检查(1)彩色多普勒超声:是诊断DVT 的首选方法,具有无创、便捷、准确等优点,可以检测静脉管腔内有无血栓、血流情况等。

(2)静脉造影:是诊断 DVT 的“金标准”,但属于有创检查,一般在其他检查不能明确诊断或需要介入治疗时使用。

(3)CT 静脉成像、磁共振静脉成像:也可用于诊断 DVT,但在某些情况下可能不如彩色多普勒超声和静脉造影准确。

四、深静脉血栓形成的治疗1、一般治疗卧床休息,抬高患肢,高于心脏水平20~30cm,以促进静脉回流,减轻肿胀和疼痛。

避免按摩患肢,以防血栓脱落。

2、抗凝治疗是 DVT 的基本治疗方法,可以抑制血栓的蔓延和复发,降低肺栓塞的发生率。

常用的抗凝药物包括肝素、低分子肝素、华法林、利伐沙班等。

2023年版深静脉血栓栓塞症诊治和预防

指南

背景

深静脉血栓栓塞症(DVT)是一种严重的血液循环系统疾病,常见于下肢深静脉。

如果不及时治疗或预防,DVT可引起严重并发症,如肺栓塞。

为了改善DVT的诊断、治疗和预防,制定了2023年版的指南。

诊断

根据病史、体征和辅助检查结果,可以对DVT进行诊断。

常用的辅助检查包括超声检查和D-二聚体检测。

超声检查是常规的DVT诊断方法,D-二聚体检测可用于排除DVT的可能性。

治疗

对于已诊断出的DVT患者,治疗的目标是预防血栓的进一步扩散和肺栓塞的发生。

目前常用的治疗方法包括抗凝治疗、栓塞溶解治疗和手术治疗。

具体的治疗方案需要根据患者的情况来确定,例如血栓的位置和严重程度。

预防

对于高危人群,如长时间卧床、手术后、严重创伤患者等,应采取预防措施来降低发生DVT的风险。

常用的预防措施包括早期活动、佩戴弹力袜、使用抗凝药物等。

预防措施的选择应根据患者的具体情况进行个体化。

总结

深静脉血栓栓塞症是一种严重的血液循环系统疾病,需要及时诊断、治疗和预防。

2023年版的指南提供了针对DVT的诊治和预防的指导,具体的诊疗方案需要根据患者的情况来确定。

预防措施的选择也需要个体化考虑。

脊柱骨折患者深静脉血栓形成的预防及护理进展摘要:随着医疗事业的发展,人们对于深静脉血栓形成的预防与护理问题重视度越来越高。

脊柱骨折患者治疗期间容易出现深静脉血栓,对其进行预防与护理有利于提高护理效果。

目前临床上关于脊柱骨折患者深静脉血栓的预防与护理措施较多,但不同的研究者采用的预防与护理方法不同,因此预防与护理效果有一定的差异。

为了进一步降低脊柱骨折患者深静脉血栓的发生率,本文从基本预防、物理预防及药物预防三个方面综述了脊柱骨折患者深静脉血栓形成的预防与护理方法。

关键词:脊柱骨折;深静脉血栓;预防;护理进展根据中华医学会外科学分会血管外科学组制定的深静脉血栓形成的诊断和治疗指南(第三版)可知,深静脉血栓的形成指的是血液在深静脉内不正常凝结,从而出现静脉回流方面的障碍疾病,下肢发生率较高[1]。

血栓脱落时还可能导致肺动脉栓塞,人们将深静脉血栓和静肺动脉栓塞统称为静脉血栓栓塞症,是同类疾病下不同阶段的表现形式。

深静脉血栓的发生还可能引发不良的后果,对患者的生活质量影响较大,重则还可能死亡。

为了促进我国深静脉血栓诊治水平不断提高,很有必要探讨有效的预防与护理措施。

陆艳霞[2]的研究认为,大多数脊柱骨折患者尤其是合并脊骨髓损伤的患者需要长期卧床,且制动时间较长,增加了深静脉血栓的发病率。

因此,为了促进促进护理人员全面了解深静脉血栓的形成机制,减少深静脉血栓的发病率,很有必要综述深静脉血栓的预防与护理措施。

1脊柱骨折发生深静脉血栓的高危因素深静脉血栓的形成原因为血液高凝、静脉壁损伤、静脉血流迟缓,目前已经得到人们的认可。

深静脉血栓的发生危险因素较多,可以划分为获得性与遗传性因素。

结合以往的工作可知,获得性因素在预防脊柱深静脉血栓方面具有深远的现实意义。

1.1年龄深静脉血栓的形成中,年龄是独立因素,且傲然·马合沙提等人[3]提出,年龄越大,深静脉血栓的发生率越高,分析其原因可知,可能与其年龄不断增加,血管内壁老化有一定的联系。

2017《深静脉血栓形成的诊断和治疗指南》诊断标准根据2017年《深静脉血栓形成的诊断和治疗指南》,深静脉血栓形成的诊断标准主要包括临床症状和辅助检查。

患者可能出现突发的一侧肢体肿胀、疼痛、皮肤温度升高、浅静脉曲张等症状。

辅助检查中,血浆D-二聚体检测、彩色多普勒超声检查和静脉造影是常用的方法。

对于有急性症状的低危患者,D-二聚体检测阴性可排除血栓可能,阳性则需进一步超声检测。

对于中高危患者,直接进行血管彩超检查,若与临床症状不符,则进一步进行静脉造影检查。

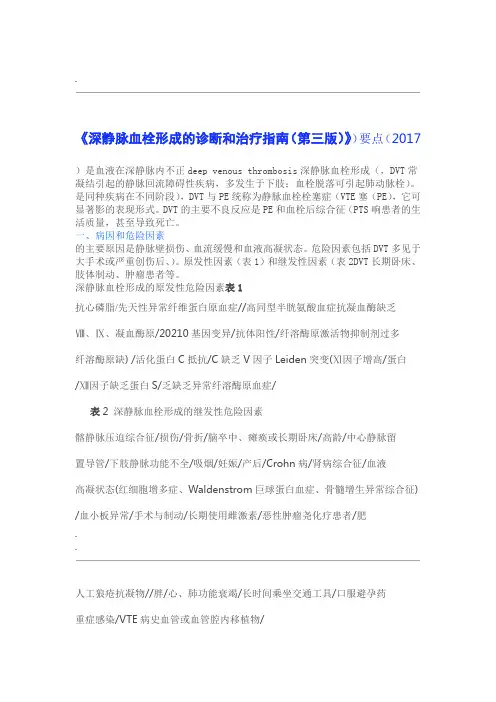

.《深静脉血栓形成的诊断和治疗指南(第三版)》)要点(2017)是血液在深静脉内不正deep venous thrombosis深静脉血栓形成(,DVT常凝结引起的静脉回流障碍性疾病,多发生于下肢;血栓脱落可引起肺动脉栓)。

是同种疾病在不同阶段),DVT与PE统称为静脉血栓栓塞症(VTE塞(PE),它可显著影的表现形式。

DVT的主要不良反应是PE和血栓后综合征(PTS响患者的生活质量,甚至导致死亡。

一、病因和危险因素的主要原因是静脉壁损伤、血流缓慢和血液高凝状态。

危险因素包括DVT多见于大手术或严重创伤后、)。

原发性因素(表1)和继发性因素(表2DVT长期卧床、肢体制动、肿瘤患者等。

深静脉血栓形成的原发性危险因素表1抗心磷脂/先天性异常纤维蛋白原血症//高同型半胱氨酸血症抗凝血酶缺乏Ⅷ、Ⅸ、凝血酶原/20210基因变异/抗体阳性/纤溶酶原激活物抑制剂过多纤溶酶原缺) /活化蛋白C抵抗/C缺乏V因子Leiden突变(Ⅺ因子增高/蛋白/Ⅻ因子缺乏蛋白S/乏缺乏异常纤溶酶原血症/表2 深静脉血栓形成的继发性危险因素髂静脉压迫综合征/损伤/骨折/脑卒中、瘫痪或长期卧床/高龄/中心静脉留置导管/下肢静脉功能不全/吸烟/妊娠/产后/Crohn病/肾病综合征/血液高凝状态(红细胞增多症、Waldenstrom巨球蛋白血症、骨髓增生异常综合征) /血小板异常/手术与制动/长期使用雌激素/恶性肿瘤尧化疗患者/肥..人工狼疮抗凝物//胖/心、肺功能衰竭/长时间乘坐交通工具/口服避孕药重症感染/VTE病史血管或血管腔内移植物/二、临床表现根据发病时间,DVT分为急性期、亚急性期和慢性期。

以后进30d;发病30d 急性期是指发病14d以内;亚急性期是指发病15~DVT入慢性期;早期包括急性期和亚急性期。

主要表现为患肢的突然肿胀、疼痛等,体检患肢呈凹陷性水急性下肢DVT或大腿内侧、股三角区及/肿、软组织张力增高、皮肤温度增高,在小腿后侧和周后,患肢可出现浅静脉显露或扩张。

深静脉血栓形成的诊断和治疗指南中华医学会外科学分会血管外科学组第二届中国静脉论坛会议期间,由中华外科学分会血管外科学组责成安贞医院吴庆华教授负责制定我国的“DVT诊治指南”,后与第三届静脉论坛轮值主席董国祥共同承担本指南的制定,由吴庆华和罗小云执笔。

本草案的制定历时两年余,经多次专家会议讨论修改。

2 006年3月在三亚的第三届静脉论坛工作会议上形成初稿,后经200 5年11月26日和2007年6月11日北京医学会血管外科专业委员会会议以及2007年8月25日第三届中国静脉论坛预备会议等反复认真研究修改,2007年9月在北京举行的第三届中国静脉论坛的会议上全体通过。

当然仍有不尽完美之处,也存在一定的意见分歧,留待以后不断修改,完善。

我国血管外科著名专家(按姓氏拼音字母顺序排列)陈翠菊、陈忠、陈学明、董宗俊、董国祥、段志泉、符伟国、管珩、郭伟、谷涌泉、顾福杭、景在平、蒋米尔、姜维良、李大军、李俊海、李建新、李晓强、栗力、刘昌伟、刘鹏、刘长建、刘增庆、罗小云、马杰、潘松龄、钱水贤、时德、沈来根、王嘉桔、汪忠镐、王玉琦、王深明、吴庆华、吴丹明、辛世杰、苑超、余波、张柏根、张建、张福先、张纪蔚、张强、张静菊、赵春起等先后参加本指南的制定。

深静脉血栓形成(deep venous thrombosis,DVT)是血液在深静脉内不正常凝结引起的病症,多发生于下肢,血栓脱落可引起肺栓塞(p ulmonary embolism,PE),合称为静脉血栓栓塞症(venous throboe mbolism,VTE)。

DVT是常见的一种病症,后果主要是肺栓塞和DVT 后综合征,严重者可导致死亡和显著影响生活质量。

国内临床对于D VT的诊断和治疗缺乏统一认识,疗效差异较大。

为提高我国对DVT 的诊治和预防水平,我们制订了DVT诊治指南。

一、流行病学和危险因素目前国内还缺乏关于DVT发病率的准确统计资料。

DVT的主要原因是静脉壁损伤、血流缓慢和血液高凝状态。

DVT诊断治疗指南DVT(深静脉血栓)的诊断和治疗是临床工作中非常重要的一部分。

DVT是一种血液凝块在深静脉内形成并阻塞血流的情况,通常发生在下肢深静脉。

如果不及时诊断和治疗,DVT可能会引发肺栓塞等严重并发症。

诊断DVT的指南通常基于临床症状、体征和辅助检查结果。

最常见的症状是下肢肿胀、疼痛和发红。

医生会通过询问病史、观察病情、检查下肢体征等来初步判断是否可能患有DVT。

然后,医生通常要求进行一些辅助检查来确诊,如超声波检查和血液检查。

超声波是最常用的检查方法之一,它可以检测出深静脉是否存在血栓。

如果初步诊断是DVT,医生还可能建议进行其他检查来排除其他可能的疾病,如血液测试和CT扫描。

一旦诊断出DVT,及时治疗是非常重要的。

治疗的目标是防止血栓扩大、减少并发症的发生,并防止血栓重复形成。

治疗DVT通常包括药物治疗和非药物治疗。

药物治疗是最主要的治疗方式,包括抗凝治疗和溶栓治疗。

抗凝治疗主要是使用抗凝药物来阻止血栓扩大和预防血栓重新形成。

常用的抗凝药物有肝素和华法林。

溶栓治疗则是通过使用溶栓药物来溶解血栓,通常适用于严重的DVT病例。

非药物治疗主要是通过机械方法来预防并发症。

常用的非药物治疗方法包括患肢固定、患肢抬高、穿着弹力袜等。

这些方法有助于减轻疼痛、减少肿胀,并帮助血栓患者更好地康复。

根据患者的情况,治疗时间可能会有所不同。

一般来说,抗凝治疗通常需要几个月的时间,而溶栓治疗则可能需要更长时间。

在治疗过程中,医生会定期检测患者的病情,并根据病情的变化来调整治疗方案。

总结起来,DVT的诊断和治疗是一个复杂而重要的过程。

诊断主要依靠临床症状、体征和辅助检查结果。

治疗主要包括药物治疗和非药物治疗,旨在防止血栓扩大、减少并发症的发生,并防止血栓重复形成。

根据患者的情况,治疗时间可能会有所不同。

最后,治疗过程中的定期随访和监测是非常重要的,以确保治疗的有效性和患者的安全。