单采血小板临床输注69例疗效分析

- 格式:doc

- 大小:24.00 KB

- 文档页数:4

单采血小板与手工血小板输注的效果评价目的:探讨单采和手工分离血小板输注的临床应用效果,为血小板的临床合理应用提供依据。

方法:选取我院收治的经血小板输注治疗的住院患者93例,其中输注单采血小板患者58例为单采组,输注手工分离血小板患者35例为手工组,于输注前、输注后24h进行外周血小板计数,根据血小板计数增高指数(CCI),血小板回收率(PPR)等指标来判斷输注效果。

结果:输注有效率、输血不良反应率、输注后24h CCl和PPR在两组间比较差异有统计学意义(P<0.05)。

结论:输注单采血小板及手采血小板均能取得有效的输注效果,输注单采血小板制剂的效果更好,但整体而言均存在不同程度的输注无效情况;选择单采血或手工血小板输注方式,应结合患者具体情况合理应用。

标签:手工血小板;单采血小板;血小板输注;输注效果血小板输注是预防和治疗各种血小板减少或功能障碍引起出血的最为有效方法之一,其疗效是其他药物不可替代的。

血小板的常用制品主要有机器单采浓缩血小板(简称单采血)和手工分离浓缩血小板(简称手工)。

随着血小板成分输血的开展,合理应用血小板制剂、进一步提高疗效已成为关注的焦点。

笔者对我院治疗性输注单采血小板与手工血小板的输注效果进行了观察评价,旨在为血小板的临床合理应用提供参考依据,现总结报告如下。

1资料与方法1.1一般资料:选取我院2012年3月~2014年3月收治的经血小板输注治疗的住院患者93例,男55例,女38例;年龄14-91岁,平均54.1岁;内科患者39例,血液科患者54例。

患者按输入血小板品种进行分组:分为单采组58例与手工组35例。

1.2血小板输注指征:患者有血尿、消化道出血、阴道出血、鼻出血、牙跟出血,体表有紫癜、瘀斑和(或)PLT4.5×109/L,PPR>20%为输注有效[1]。

1.4统计学处理两样本均数比较采用t检验,计数资料采用X2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

单采血小板输注对几种血液病治疗当中的作用评价【摘要】目的观察输注单采血小板对血液病患者提高血小板数量的作用。

方法比对66例血液病患者输注单采血小板前后血小板计数及输注疗效的判断。

结果①输注单采血小板24 h后,血液病患者血小板计数血小板数量有明显的提高。

②几种血液病患者输注单采血小板有效率不同,畸形淋巴细胞性白血病患者为60.7%其他几种白血病输注有效率各不一样。

结论输注单采血小板在治疗各种血液病当中对减少和预防出血有显著的作用。

血小板的输注因个体而异,减少重负输注,因而提高血小板输注的有效率。

【关键词】单采血小板;血液病;输注疗效血小板输注主要用于因血小板减少引起的出血或预防出血,在决定是否输注血小板时,除血小板计数外更应取决于患者的出血程度。

随着输血制品的日益完善,单采血小板输注在血液病治疗过程中的作用日益显著。

本文对我院2008~2009年一年入住血液科既往有输血史的66例(104次输血史)血液病患者输注血小板前后疗效进行观察评价单采血小板在几种血液病治疗过程中的作用。

1 临床资料1.1 一般资料抽取我院在2008~2009年一年期间入住本源血液科,经临床及实验室检查并确诊的66例血液病患者。

66例患者既往均有输血史。

其中:男38例,女28例,年龄6~86岁,其中急性白血病24例,血小板减少性紫癜24例,骨髓增生异常综合征患者8例,再生障碍性贫血患者6例,慢性粒细胞性白血病4例。

1.2 血小板来源及输注指征血小板由乌鲁木齐市中心血站提供,一个治疗量10 U,每袋血小板悬液为一个治疗量,约150 ml。

血小板输注的指征:临床有出血症状伴或不伴血小板数量减少或静脉血小板计数小于20×109/L的血液病患者。

输注前复查患者ABO 血型及Rh血型,按同类ABO血型备单采血小板,并做主次测交叉配血试验,成人每个治疗量为10单位,儿童为手工制作血小板2 u/10kg。

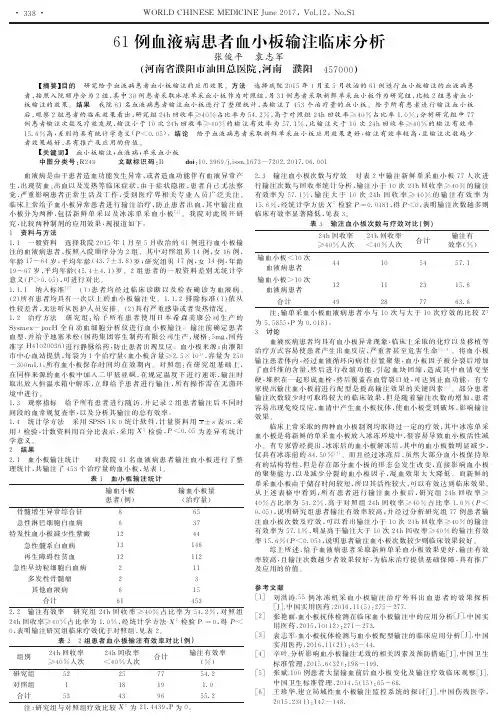

2 结果2.1 单采血小板输注前后疗效比对,66例血液病患者共输注104次,其中有效输注61例次,输注后血小板计数的差异用不同组之间的比较秩和检验方法,差异有统计学意义:(见表1)2.2 几种血液病患者单采血小板输注效果在总共104次输注中有效输注(患者出血停止或有明显的好转,血小板数较输注前有明显的上升并能维持一定时间)61例,有效率为58.65%统计学有意义(χ2 P<0.05)见表2。

输注单采血小板对血液病患者提高血小板数量的作用吕致斌(永州市中心医院 南院,湖南 永州 425006)摘要:目的 临床探讨输注单采血小板对血液病患者提高血小板数量的作用。

方法 选取我院2005年3月-2011年3月收治的血液病患者70例,记录单采血小板输注的血小板计数与输注效果,并进行对比,判断输注的作用。

结果 单采血小板输注1d后,血液病患者额定血小板数量、血小板计算均有显著提高;不同血液病患者,采用单采血小板输注的效率有所不同,淋巴细胞性白血病患者占61.3%,其他不同种白血病的输注效率存在差异。

结论 单采血小板输注,在各种血液病的治疗中,可有效预防与减少出血,具有显著的作用。

输注血小板,因个体情况存在差异,降低输注的重负,可提高血小板的输注效率。

关键词:血液病;输注;单采血小板;血小板数量;作用中图分类号:R714.254 文献标识码:B输注血小板,主要是由于血小板减少,而导致出血与预防出血。

决定是否进行血小板输注时,除要计数血小板外,还应考虑患者出血情况。

随着输血制品在不断完善,在治疗血液病过程中,输注单采血小板的作用日益明显[1]。

笔者选取我院2005年3月-2011年3月收治的血液病患者70例,记录单采血小板输注的血小板计数与输注效果,并进行对比,判断输注的作用,现总结如下:1 资料与方法1.1一般资料选取我院2005年3月-2011年3月收治的血液病患者70例,经过实验室、临床检查,确诊为血液病,所有病例均有过输血史。

其中男性37例,女性33例,年龄7-85岁,其中25例急性白血病,9例骨髓增生异常综合征,25例特发性血小板减少性紫癜,7例再生障碍性贫血,4例慢性粒细胞性白血病。

1.2输注指征由本市中心血站提供血小板,一个10U治疗量,一个治疗量是每袋血悬液,月为150mL左右。

输注血小板的指征:不伴有血小板的数量减少、伴有血小板数量减少、出现症状、静脉血小板小于20×109/L。

血液病患者血小板输注疗效分析目的探讨分析血小板输注对血液病患者的疗效及影响因素。

方法对2012年1月至2013年12月期间本院收治86例血液病患者血小板输注前后计数及疗效进行回顾性分析。

结果血小板输注有效率为61.7%;不同类型血液病患者血小板输注有效率不同,淋巴瘤有效率最高(87.5%),血小板减少性紫癜有效率最低(46.7%);输注有效率随输血次数的增加而下降。

结论临床血小板输注应考虑个体化,减少重复输注,开展血小板配合性输注,可提高输注的有效率。

标签:血小板输注;血液病;疗效分析血液病患者常出现血小板减少,因血小板原因所致出血是血液病较常见并发症,其严重出血如不及时控制常危及患者生命。

血小板输注是临床重要的治疗手段。

但反复多次输注血小板会出现输注疗效降低或血小板输注无效(platelet transfusion refractoriness,PTR)[1]的现象,即输血小板后计数不升甚至下降,部分患者的出血倾向再次出现,成为困扰临床输血治疗的难题。

为了解血小板输注疗效,分析无效输注的原因。

对我院2012年1月至2013年12月期间血液病患者血小板输注后效果进行评估与分析,报道如下。

1材料与方法1.1 资料来源2012年1月~2013年12月我院住院的血液病患者,其中男49人,女37人,年龄14-75岁。

包括急性白血病39人,再生障碍性贫血17人,血小板减少性紫癜11人,淋巴瘤6人,骨髓增生异常综合征6人,慢性粒细胞白血病7人。

1.2 血小板来源由绵阳市中心血站提供,单采血小板每袋1治疗量,血小板数≥2.5×1011。

1.3血小板输注指征患者体表有出血点、紫癜、鼻衄、牙龈出血、血尿、消化道出血、颅内出血等出血症状或血小板计数小于2O×1O 9/L,伴或不伴出血症状。

1.4 血小板输注效果评价符合血小板输注效果评价指标:即血小板计数增加;出血症状改善;血小板增高指数(CCI)和血小板回升率(PPR)评价。

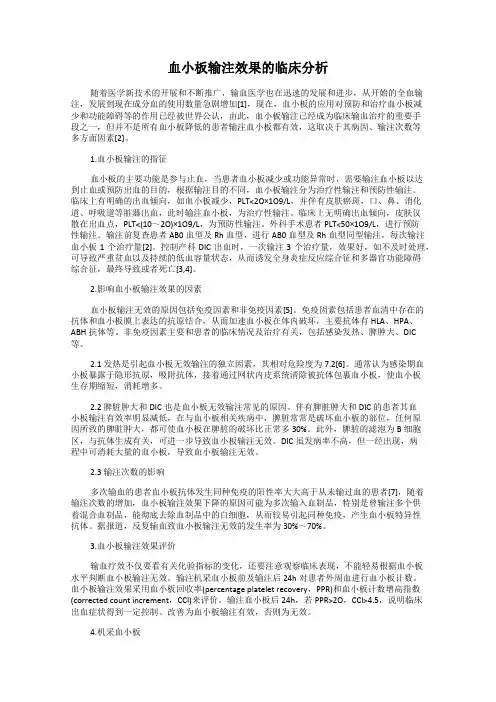

血小板输注效果的临床分析随着医学新技术的开展和不断推广,输血医学也在迅速的发展和进步,从开始的全血输注,发展到现在成分血的使用数量急剧增加[1],现在,血小板的应用对预防和治疗血小板减少和功能障碍等的作用已经被世界公认,由此,血小板输注已经成为临床输血治疗的重要手段之一,但并不是所有血小板降低的患者输注血小板都有效,这取决于其病因、输注次数等多方面因素[2]。

1.血小板输注的指征血小板的主要功能是参与止血,当患者血小板减少或功能异常时,需要输注血小板以达到止血或预防出血的目的,根据输注目的不同,血小板输注分为治疗性输注和预防性输注。

临床上有明确的出血倾向,如血小板减少,PLT<2O×1O9/L,并伴有皮肤瘀斑,口、鼻、消化道、呼吸道等脏器出血,此时输注血小板,为治疗性输注。

临床上无明确出血倾向,皮肤仅散在出血点,PLT<(10~2O)×1O9/L,为预防性输注。

外科手术患者PLT<50×1O9/L,进行预防性输注。

输注前复查患者AB0血型及Rh血型,进行AB0血型及Rh血型同型输注,每次输注血小板1个治疗量[2]。

控制产科DIC出血时,一次输注3个治疗量,效果好,如不及时处理,可导致严重贫血以及持续的低血容量状态,从而诱发全身炎症反应综合征和多器官功能障碍综合征,最终导致或者死亡[3,4]。

2.影响血小板输注效果的因素血小板输注无效的原因包括免疫因素和非免疫因素[5]。

免疫因素包括患者血清中存在的抗体和血小板膜上表达的抗原结合,从而加速血小板在体内破坏,主要抗体有HLA、HPA、ABH抗体等。

非免疫因素主要和患者的临床情况及治疗有关,包括感染发热、脾肿大、DIC 等。

2.1 发热是引起血小板无效输注的独立因素,其相对危险度为7.2[6]。

通常认为感染期血小板暴露于隐形抗原,吸附抗体,接着通过网状内皮系统清除被抗体包裹血小板,使血小板生存期缩短,消耗增多。

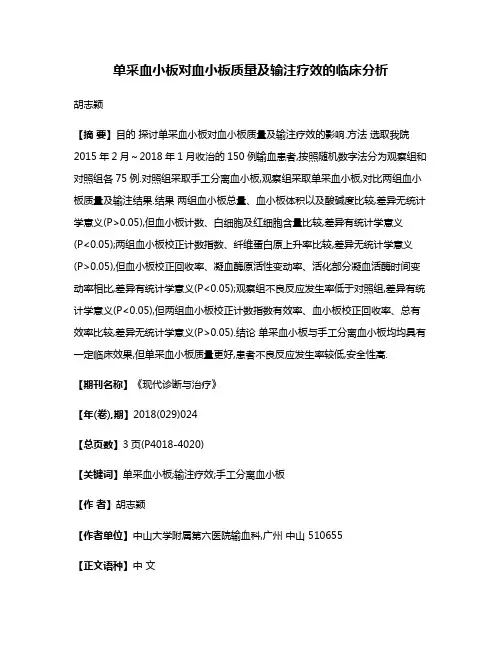

单采血小板对血小板质量及输注疗效的临床分析胡志颖【摘要】目的探讨单采血小板对血小板质量及输注疗效的影响.方法选取我院2015年2月~2018年1月收治的150例输血患者,按照随机数字法分为观察组和对照组各75例.对照组采取手工分离血小板,观察组采取单采血小板,对比两组血小板质量及输注结果.结果两组血小板总量、血小板体积以及酸碱度比较,差异无统计学意义(P>0.05),但血小板计数、白细胞及红细胞含量比较,差异有统计学意义(P<0.05);两组血小板校正计数指数、纤维蛋白原上升率比较,差异无统计学意义(P>0.05),但血小板校正回收率、凝血酶原活性变动率、活化部分凝血活酶时间变动率相比,差异有统计学意义(P<0.05);观察组不良反应发生率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),但两组血小板校正计数指数有效率、血小板校正回收率、总有效率比较,差异无统计学意义(P>0.05).结论单采血小板与手工分离血小板均均具有一定临床效果,但单采血小板质量更好,患者不良反应发生率较低,安全性高.【期刊名称】《现代诊断与治疗》【年(卷),期】2018(029)024【总页数】3页(P4018-4020)【关键词】单采血小板;输注疗效;手工分离血小板【作者】胡志颖【作者单位】中山大学附属第六医院输血科,广州中山 510655【正文语种】中文【中图分类】R457成分输血是指将血液中各种成分通过分离提纯方式,从静脉输注机体内的治疗方式,成为临床上常见的输血类型。

其中血小板输注主要治疗因血小板功能异常或者血小板减少等因素造成出血的患者,具有针对性强、疗效明显以及不良反应较少等特点,取得了一定治疗价值[1]。

但相关报道中曾指出,影响血小板输注疗效的因素较多,其质量不仅影响临床治疗效果,同时可能威胁患者生命安全[2]。

临床通常将血小板的收集方式分为单采与手工分离,不同收集方式可能产生不同输注疗效。

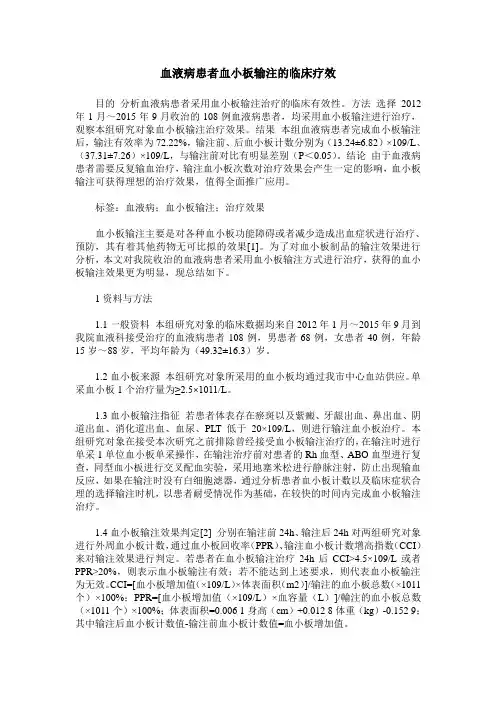

血液病患者血小板输注的临床疗效目的分析血液病患者采用血小板输注治疗的临床有效性。

方法选择2012年1月~2015年9月收治的108例血液病患者,均采用血小板输注进行治疗,观察本组研究对象血小板输注治疗效果。

结果本组血液病患者完成血小板输注后,输注有效率为72.22%,输注前、后血小板计数分别为(13.24±6.82)×109/L、(37.31±7.26)×109/L,与输注前对比有明显差别(P<0.05)。

结论由于血液病患者需要反复输血治疗,输注血小板次数对治疗效果会产生一定的影响,血小板输注可获得理想的治疗效果,值得全面推广应用。

标签:血液病;血小板输注;治疗效果血小板输注主要是对各种血小板功能障碍或者减少造成出血症状进行治疗、预防,其有着其他药物无可比拟的效果[1]。

为了对血小板制品的输注效果进行分析,本文对我院收治的血液病患者采用血小板输注方式进行治疗,获得的血小板输注效果更为明显,现总结如下。

1资料与方法1.1一般资料本组研究对象的临床数据均来自2012年1月~2015年9月到我院血液科接受治疗的血液病患者108例,男患者68例,女患者40例,年龄15岁~88岁,平均年龄为(49.32±16.3)岁。

1.2血小板来源本组研究对象所采用的血小板均通过我市中心血站供应。

单采血小板1个治疗量为≥2.5×1011/L。

1.3血小板输注指征若患者体表存在瘀斑以及紫癜、牙龈出血、鼻出血、阴道出血、消化道出血、血尿、PLT低于20×109/L,则进行输注血小板治疗。

本组研究对象在接受本次研究之前排除曾经接受血小板输注治疗的,在输注时进行单采1单位血小板单采操作,在输注治疗前对患者的Rh血型、ABO血型进行复查,同型血小板进行交叉配血实验,采用地塞米松进行静脉注射,防止出现输血反应,如果在输注时没有白细胞滤器,通过分析患者血小板计数以及临床症状合理的选择输注时机,以患者耐受情况作为基础,在较快的时间内完成血小板输注治疗。

87例机采新鲜浓缩血小板临床输注疗效分析刘德永【摘要】目的机采新鲜浓缩血小板的收集质量统计与对患者输注的疗效分析.方法本实验通过美国产血细胞分离机对87例血小板献血者进行采集分析,同时检测患者输注前后的血小板计数与患者疗效情况.结果 87例次有85例次临床输注血小板效果明显,血小板平均升高45.2×109.结论对血小板减少的患者,输注机采新鲜浓缩血小板可明显提升外周血中的血小板数量,并能迅速起到止血的目的 ,防止大出血等并发症出现.【期刊名称】《中外医疗》【年(卷),期】2010(029)007【总页数】2页(P23-24)【关键词】机采血小板;血小板减少;血小板输注;疗效【作者】刘德永【作者单位】江苏省徐州市血液中心丰县分站,江苏徐州,221700【正文语种】中文【中图分类】R457随着血液采集分离技术的日益进步以及临床对成分输血的不断提高,高浓度、高纯度、高质量的成分血已被广泛应用到临床。

尤其是近年来新一代血细胞分离机的出现,使各种血液成分,特别是血小板的制备由过去的手工分离转为机器自动采集,从而克服了因手工分离而出现的所需成分少、污染机会高、输血反应多、预期疗效差等许多缺点及弊端。

血小板减少是临床上出血最常见的原因之一,血小板输注是临床救治出血及各种原因所致血小板减少的重要手段[1],可明显降低因出血所致的患者的死亡率。

本文就我站半年来87例新鲜浓缩血小板对患者输注前后的血小板数量变化及患者的临床疗效进行分析,报道如下。

表1 机采血小板采前、采后相关数据表表2 机采新鲜浓缩血小板临床输注情况1 材料与方法1.1 供者的选择87名血小板献血者,经献血体格检查均符合国家规定的【献血者健康标准】。

而且采前6个月未进行任何血液成分采集,机采前72h内未服过阿司匹林等药物。

1.2 材料与方法1.2.1 美国产血细胞分离机 MCS+ NO 9000型,美国产一次性使用管路。

日本产血细胞计数仪:XT-1800i型。

绵阳市某三甲医院单采血小板输注疗效和原因分析摘要】目的:调查患者单采血小板输注后的临床疗效及其影响因素,分析单采血小板输注无效的原因,为临床合理使用血小板提供参考。

方法:回顾性分析2013年12月至2015年12月绵阳市某三甲医院161名患者输注单采血小板的资料,选择24小时血小板回收率(PPR)作为评价单采血小板输注疗效的指标,查询患者的年龄、性别、科室分布、输注次数,统计学分析以上因素与输注单采血小板疗效关系,并分析原因。

结果:161名患者总计输注单采血小板254次,除年龄外,性别、科室分布、血小板输注次数都是影响单采血小板输注有效率的因素,且患者输注血小板的血小板回收率随着患者输注次数的增加而明显降低。

结论:临床输注血小板应考虑患者的性别、疾病种类选择性输注,并尽可能减少输注单采血小板的次数,提高单采血小板的输注效率。

【关键词】单采血小板;血小板输注无效;临床疗效;影响因素【中图分类号】R457.1 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752(2018)03-0397-02血小板是参与机体止血,维持血管完整性的重要物质,其数量减少和功能障碍均可导致人体内凝血功能异常,甚至造成体内多发脏器出血,进而危及患者的生命[1]。

近年来随着成分输血在临床的不断推广和应用,血小板采集和储存技术的提高,血小板输注已经成为临床治疗患者血小板数量或质量低下的重要手段之一[2],但并不是所有进行了血小板输注的患者都能得到良好的预期效果,部分患者输注血小板后会出现血小板数量无明显的升高、临床失血的症状没有改善的血小板输注无效的状况[3]。

本文通过回顾性分析2013年12月至2015年12月绵阳市某三甲医院161名患者血小板输注患者的资料,探讨血小板输注后患者的临床疗效及其影响因素,分析引起血小板输注无效的因素,为临床合理使用血小板提供一定的参考。

1.资料与方法1.1 临床资料调查绵阳市某三甲医院2013年12月至2015年12月进行血小板输注患者,其中161名患者共254例次在输注血小板前和输注血小板后24h进行了有效的外周血血小板计数。

单采血小板输注的临床效果观察摘要】目的:探讨单采血小板输注的临床效果观。

方法:选取我院2011年3月-2014年8月308例单采血小板输注治疗患者,分析低频、中频、高频输注患者的有效率、不同病变患者输注情况以及输注频率与血小板输注有效率。

结果:输注次数增加时临床输注有效率下降,肿瘤、外科手术、其他病变患者进行血小板输注具有较高有效率,输注后lh、24h中PLT、CCI、PPR对比,三组差异均有统计学意义(P<0.05)。

结论:血小板减少时应掌握患最佳输注时间,严格把握输注指征,增加血小板输注效果。

【关键词】单采血小板;输注;效果血小板输注在各类血小板减少或功能障碍导致的出现症状中具有较为良好预防及治疗作用,但当患者经多次输输注后,往往因血小板输注过于频繁,使得血小板输注有效率明显降低,治疗效果明显减弱,当患者经多次频繁输注后,有的患者对血小板输注并无明显效果。

本文选取308例单采血小板输注治疗患者,分析血小板输注次数、不同病因及频率对输注疗效作用,现报道如下。

1资料与方法1.1一般资料选取我院2011年3月-2014年8月308例单采血小板输注治疗患者,所有患者均由于各类病变因素使得血小板减少从而采用输注单采血小板方法治疗。

其中男168例,女140例,年龄18-65岁.按照患者输注频率可以分成低频组(输注次数≤3次)、中频组(输注次数4-6次)、高频组(输注次数≥7次),三组患者基础资料对比差异均无统计学意义(P>0.05),看可以进行临床对比。

1.2方法患者在进行输注血小板治疗前均需进行ABO血型、Rh型鉴定检查,所用单采血小板治疗量血小板含量≥2.5×1011个,每袋容量250mL。

内科患者血小板计数均低于20×109/L,外科手术血小板计数低于50×109/L,并且注意在输注时按照同血型配置,在输注过程中需根据患者耐受情况进行速度输注的调整,确保患者快速实现止血同时且能够保证患者耐受程度。

DOI :10.3969/j.issn.1671-2587.2018.04.009作者单位:410013 长沙,湖南省胸科医院作者简介:龚道方(1983–),女,湖南安乡人,医师,硕士,主要从事临床微生物检验与输血研究,(E -m a i l )395971282@ 。

通信作者:谭云洪,(E-mail )yuxw 0714@ 。

·论著·临床276例次单采血小板输注效果及相关因素分析龚道方 龙海波 刘昭国 谭云洪【摘要】 目的 分析临床单采血小板输注效果及其影响因素,为科学、合理、有效使用血小板提供参考依据。

方法 对湖南省胸科医院136例(276例次)输注血小板患者按性别、年龄、血型、输注次数及脾肿大与否分组,进行统计分析,观察患者输注血小板后血小板计数是否有效提高或临床出血症状有否改善,评价血小板输注效果。

结果 276例次输注单采血小板中有效194例次,有效率为70.29%,性别、年龄及血型对输注效率无影响(P >0.05),不同输注次数总体组间差异有统计学意义(P <0.05),同时脾肿大患者较脾正常患者疗效差异有统计学意义(P <0.01)。

结论 血小板输注次数和脾脏肿大是影响输注效果的因素,临床医生应该严格控制患者输注血小板指征、掌握患者情况并在输注时避免各种诱发因素,减少或避免无效输注的发生,提高血小板输注有效率及临床疗效。

【关键词】 血小板输注 血小板计数 输注效果【中图分类号】 R 331.1+43 【文献标识码】 A 【文章编号】 1671-2587(2018)04-0365-04Analysis on the Effectiveness and Influencing Factors in 276 Times of Platelet Transfusion GONG Dao-fang ,LONGHai-Bo ,LIU Zhao-Guo ,et al. Hunan Chest Hospital ,Changsha ,Hunan 410013【Abstract 】 Objective To provide evidence for effective use of platelet through analyzing the efficiency of platelets transfusion and its influencing factors. Methods Statistical analysis was carried out for 276 times of platelet transfusion in 136 patients based on gender ,age ,blood groups ,transfusion frequency ,and splenomegaly. Peripheral blood PLT count and clinical symptoms of hemorrhage were evaluated for platelet transfusion efficiency. Results One hundred and ninety-four transfusions were found to be effective in 276 transfusions (70.29%). Both sex and age showed no significant impact on platelet transfusion efficiency (P >0.05). The frequency of platelet transfusion negatively correlated with transfusion efficiency (P <0.05). The patients with splenomegaly presented a significant impact on platelet transfusion efficiency (P <0.01). Conclusions The transfusion frequency and splenomegaly are influencing factors of the transfusion efficiency. Attention should be paid to the indications of the patients in PLT transfusion so as to reduce or avoid the occurrence of invalid transfusion and improve the efficiency of PLT transfusion and clinical efficacy.【Key words 】 Platelet transfusion Platelet count Transfusion efficiency血小板输注是预防和治疗各种血小板减少或功能障碍引起出血的重要措施,其输注效率成为临床医生判断治疗效果的指标之一。

血液病血小板输注疗效分析郝春芬;余延芳;郑燕蓉;郑凤芝【摘要】目的分析血液病患者血小板输注无效(platelet transfusion refractoriness,PTR)原因,以提高血小板输注率.方法分析血液病患者PTR的临床特征,比较输注单采血小板+少白细胞红细胞(少白组)、单采血小板+悬浮红细胞(悬浮组)、单采血小板(单采组)患者的血小板输注疗效.结果 93例血液病患者PTR率平均为25.0%.少白组、悬浮组、单采组的PTR率分别为21.2%、32.7%、26.7%(x2 =5.66),结果无统计学意义,但少白组有低于其他两组的趋势.结论影响血液病患者PRT原因虽然有非免疫性因素,而减少输入白细胞数量可提高血小板输注.【期刊名称】《武警医学》【年(卷),期】2014(025)006【总页数】3页(P600-601,604)【关键词】血液病;血小板输注;无效【作者】郝春芬;余延芳;郑燕蓉;郑凤芝【作者单位】100144,北京大学首钢医院输血科;100144,北京大学首钢医院血液科;100144,北京大学首钢医院输血科;100144,北京大学首钢医院输血科【正文语种】中文【中图分类】R457.1随着成分输血的推广,血小板输注的需求日益增加,患者在多次输血(全血、红细胞、白细胞)后,易产生人类白细胞抗原(human leukocyte antigen,HLA)和血小板特异抗体(human platelet specific alloantigens,HPA),导致血小板输注无效(platelet transfusion refractoriness,PTR)[1]。

对于无采血资质的用血单位,临床上有效实施成分输血,对避免和减少PTR、治疗和预防患者出血、减轻患者的经济负担、节约血液资源有着非常重要的意义。

1.1 资料收集2012-01至2014-01在我院血液科住院期间只输注了单采血小板的患者以及同时输注红细胞(悬浮红细胞、少白细胞红细胞)和单采血小板的患者93例。

单采血小板临床输注69例疗效分析【摘要】单采血小板输注是血液注射中比较常见的临床治疗手段,血小板输注的效果受到注射次数、疾病类型、注射前患者体内血小板含量等多方面因素的影响。

本文结合实际例子探讨了单采血小板在注射中输注效率的影响因素,并借助血小板增高指数等常用指标对输注效果进行了判断。

研究发现,为了提高血小板输注的效果,就必须把握好输注的时机,根据患者体内的血小板指数特征,尽可能降低外界因素对输注效果造成的干扰。

【关键词】单采血小板;血小板指征;疗效

doi:10.3969/j.issn.1004-7484(x).2012.08.237 文章编号:1004-7484(2012)-08-2602-02

在当前的临床疾病治疗中,血小板输注能有效地降低患者出血的情况,减少出血对疾病治疗的干扰。

但受各方面因素的综合影响,血小板输注的效果会受到一定程度的干扰。

为了解决这些问题,本文结合69例血小板临床输注的例子分析了影响输注效果的因素,并对如何提高输注效果进行了探讨。

1 研究资料与实验方法

1.1 研究资料此次研究的对象时来自我院2009年1月-2011年12月接受血小板输注治疗的69为患者,其中,男性患者有29例,女性患者有40例,年龄分布在18-60岁之间,平均年龄为35岁。

该次的输注血小板均来自我院所在城市的中心血站,都是采用机采的方式收集的,单位治疗血小板的含量在

2.5x1011个以上,

体积大约有200ml。

1.2 实验方法接受血小板输注的患者在注射前都接受了abo 血型、rh血型鉴定,而且采用的是同型输注的方式,因此不需要进行交叉配血实验。

在输血时,在患者可以承受的范围内,采用最快的输入方式,可以实现最佳的止血效果。

对血小输注效果进行判断的方法是:在输注前,对患者体内静脉血内的血小板数量进行计量(plt),在输注完成后的第1h和第4h再次对静脉血中的血小板数量进行计量。

在输注过程中和输注完成后观察患者是否存在发热、脾肿大、感染等不良反应。

对输注效果进行评价的指标是血小板回升率(ppr)和血小板增高指数(cci),这2个指标的计算方式都以医学上规定的标准为基础。

如果在输注完成后的第1h,计算出来的ppr>30%,cci>>7.5或者第4h计算出来的24hppr>20%,cci>5.0,则说明该输注效果良好,否则视为无效。

本次试验中采用x2检验作为统计的计量方式。

2 实验结果

2.1 患者疾病类型及输前plt计量结果在该次的临床试验中,患者的原发病以血液系统疾病为主,其次是肿瘤疾病。

患者的疾病类型及输前plt计量结果如下表1所示:

2.2 输注次数与输注效果的关系此次试验发现,输注次数与输注效果成反比例关系。

第一次统计结果:1组与2、3、4组比较后的x2统计结果分别为0.199(p>0.05)、8.264(p0.05)、11.428(p0.05)。

输注次数与输注效果总的统计关系如下表2所示:

3 结果讨论

在疾病临床治疗中,血小板输注可以较好地降低出血量,能够加快血块吸收,对血液凝固有良好的促进作用。

机采的血小板的特点是:浓度和纯度高、供体单一、白细胞和红细胞的污染少等特点。

因此,在给患者注射该类血小板时,安全系数较高,可以降低免疫性输血反应发生的可能性,提高了血小板输注的治疗效果。

一些比较常见的疾病都会导致患者体内的血小板良较少,为患者输注血小板可以提高患者体内的血小板浓度,对预防原发病再发有良好的效果。

在本次接受血小板输注的患者中,从表1可以清楚的看到,58.21%的患者为血液病和肿瘤患者,它们的输前plt计量结果≤

20x109/l,其他原发病的输前plt>40x109/l,因此,不同疾病类型对血小板输注的要求不同,它们的输注效果也会存在发差异。

同种免疫因素会对血小板的输注效果产生一定的影响。

反复接受血小板输注的患者体内会产生微量的同种抗体和hla抗体,当该类抗体积累到一定量时,再次输注血小板时,会产生免疫反应,引发畏寒、发热等不良症状,会对输注血小板的结构产生一定的破坏,影响了血小板输注的效果。

在本次研究中,从表2可以观察到,血小板输注的次数越多,输注的效果越差。

在当前的临床输注血小板治疗中,如果连续出现两次血小板输注无效的情况,就要将患者血样送血站进行血小板交叉配血实验,再次选择合适的血小板供。

如果是因为滥用血小板而导致血小板输注无效的,临床医师要严格对

待这些问题,要结合患者疾病种类、并发症及病程的差异来控制血小板的输注指征,最大程度地降低滥用血小板的情况,提高血小板的使用效果。

导致非免疫性血小板消耗的主要原因是肝脾肿大、发热、感染等疾病,这一类的疾病会增减对输入患者体内的血小板消耗量,降低患者对血小板的吸收效果。

因为,为了防止这些问题,在对具有类似疾病的患者进行血小板输注治疗时,可以根据患者的实际病情程度适当地增加血小板输注的剂量,保证患者血清中血小板的浓度。

参考文献

[1] 席惠君,主编.临床输血学[m].北京:科学技术文献出版社,2006:29.

[2] 李大鹏,徐学芳,任红,等.血细胞分离机采集单个供者血小板的临床应用[j].中国输血杂志,2002,15(1).

[3] 胡丽华.临床输血检验[m].北京:中国医药科技出版社,

2004:273.。