彭宇案系列事件

- 格式:doc

- 大小:16.00 KB

- 文档页数:4

第1篇一、彭宇案概述彭宇案是我国近年来引起广泛关注的一起民事侵权纠纷案件。

2006年,南京市民彭宇在街头救助一位摔倒的老太,却反被老太指责为肇事者,并要求赔偿医药费。

此案引发社会对见义勇为者的关注,以及对法律在处理类似事件时如何平衡正义与同情的问题。

二、彭宇案的影响彭宇案在我国法律史上具有里程碑意义,它不仅引起了人们对法律公正的反思,还引发了社会对道德、法律、同情心等多方面的讨论。

1. 法律公正问题彭宇案暴露出我国在处理类似案件时,存在法律公正不足的问题。

一方面,法律对见义勇为者的保护力度不够;另一方面,对于恶意诬告者,法律缺乏有效的制裁手段。

2. 社会道德问题彭宇案揭示了社会道德的滑坡。

在法律无法完全保障见义勇为者权益的情况下,一些人为了自身利益,不惜诬陷无辜者。

这种现象使得社会风气恶化,人与人之间的信任度降低。

3. 同情心问题彭宇案引发人们对同情心的关注。

在法律无法完全保障正义的情况下,同情心成为衡量一个人品质的重要标准。

然而,在现实生活中,同情心往往被误解为纵容,导致见义勇为者面临道德压力。

三、自彭宇案以来的法律案件自彭宇案以来,我国在法律领域取得了一系列进展,以下列举几起具有代表性的案件:1. 张丽君案2010年,江苏南京市民张丽君在公交车上救助一位摔倒的老人,却反被老人指责为肇事者。

此案与彭宇案类似,引发了社会对见义勇为者权益保护的讨论。

最终,法院判决张丽君无罪,并赔偿其精神损失费。

2. 刘学州案2011年,山东烟台市民刘学州在街头救助一位受伤的老人,却遭到老人及其家属的诬告。

此案再次引发人们对见义勇为者权益保护的担忧。

最终,法院判决刘学州无罪,并赔偿其精神损失费。

3. 李某某案2013年,河南郑州市民李某某在街头救助一位受伤的老人,却遭到老人及其家属的诬告。

此案引起了社会对见义勇为者权益保护的广泛关注。

最终,法院判决李某某无罪,并赔偿其精神损失费。

四、法律进步与反思自彭宇案以来,我国在法律领域取得了一定的进步,主要体现在以下几个方面:1. 加强对见义勇为者的保护为保障见义勇为者的权益,我国陆续出台了一系列法律法规,如《见义勇为人员奖励和保护条例》等。

彭宇案的思考目录1 彭宇案以及导致的结果 (3)1.1 彭宇案经过 (3)1.2 类似案件 (3)1.3 “彭宇案”导致的后果 (3)2 调查大众观点 (3)2.1法律建立在“法官”个人意志上 (4)2.2 政府的观点令人失望 (4)2.3 这是对道德和价值观的挑战 (4)2.4 相信未来是充满希望的 (5)3 党的形象和政府公信力 (5)3.1 党的形象 (5)3.2 政府公信力 (5)3.3 政府公信力的作用 (5)3.3.1 简化社会复杂性,维持稳定的秩序 (5)3.3.2 为公共权力提供连续的合法性基础 (5)3.3.3 为构建新型治理结构提供联结点 (6)3.3.4促进政府职能转变 (6)4 我对彭宇案的态度 (6)4.1 对彭宇案的细致分析 (6)4.2 怎样避免被敲诈 (7)4.2.1提高警惕,及时报警 (7)4.2.2当心以交通事故为由的敲诈 (8)4.2.3 坚持就是胜利 (8)4.2.4 坚持先验伤 (8)5 激励机制 (8)5.1根据激励因素,建立有效的激励机制 (8)5.2借鉴发达国家的政府官员激励机制 (9)1 彭宇案以及导致的结果1.1 彭宇案经过2006年11月20日,南京的徐寿兰老太太赶公交时跌倒,彭宇将老太太扶起送往医院,仅医药费就花去4万余元。

徐老太太家人咬定是彭宇撞了人,其后向法院起诉,索赔13万余元。

南京市鼓楼区法院最终以“从常理分析,彭宇与老太太相撞的可能性比较大”,裁定彭宇承担40%的损失,补偿原告45876元。

1.2 类似案件1996年,在呼和浩特,一位叫“呼格吉勒”的少年因为发现有一名女子被歼杀在公共厕所里而及时向警察报案,这一见义勇为的结果是,这位无辜少年居然被列为犯罪嫌疑人而被公安机关起诉,后来被冤判有罪而以死刑被误杀,真凶2005年才被抓获。

2009年11月6日,江苏省淮安市一名叫“周翠兰”的老太太,在卖豆浆路上检到1700元的现金,老太太拾金不昧,几经周折后找到失主。

第1篇一、引言法律是维护社会秩序、保障公民权益的重要工具。

在法律实践中,无数案件为法律人提供了丰富的案例资源。

本文将选取几个具有代表性的法律案件,从法律角度进行分析,以期对法律实践和理论研究提供参考。

二、案件一:南京彭宇案1.案件背景2006年11月20日,南京市鼓楼区发生了一起交通事故,原告彭宇(化名)被撞伤。

事故发生后,被告徐某(化名)表示愿意赔偿彭宇的医疗费用。

然而,彭宇在诉讼中主张徐某是事故的直接责任人,要求其承担全部赔偿责任。

2.案件焦点本案的焦点在于原告彭宇是否应当承担举证责任,以及被告徐某是否应当承担赔偿责任。

3.法院判决南京市鼓楼区人民法院经审理认为,根据《中华人民共和国侵权责任法》的规定,原告彭宇在交通事故中受伤,被告徐某作为事故的直接责任人,应当承担赔偿责任。

同时,考虑到原告彭宇在事故发生后未能及时提供证据证明被告徐某是事故责任人,法院酌情减轻被告徐某的赔偿责任。

4.案件评析本案引发了广泛的社会关注,被称为“彭宇案”。

该案反映出了我国在举证责任分配方面的争议。

在司法实践中,法院在处理类似案件时,应根据具体案情,合理分配举证责任。

本案中,原告彭宇未能及时提供证据证明被告徐某是事故责任人,法院酌情减轻了被告的赔偿责任,体现了法律的公平与公正。

三、案件二:杭州“西湖女”事件1.案件背景2016年6月,杭州发生了一起“西湖女”事件。

网友“西湖女”在社交媒体上发布了一系列辱骂、侮辱他人的言论,引起社会公愤。

随后,有关部门对其进行了调查处理。

2.案件焦点本案的焦点在于网友“西湖女”是否应当承担法律责任,以及如何处理网络言论自由与道德伦理之间的关系。

3.法院判决杭州市西湖区人民法院经审理认为,网友“西湖女”在社交媒体上发布侮辱、诽谤他人的言论,侵犯了他人的人格权,构成侵权行为。

法院依法判决被告承担相应的民事责任。

4.案件评析本案涉及到网络言论自由与道德伦理之间的关系。

在互联网时代,网络言论自由受到广泛关注。

推进中国法治进程十大案例一、孙志刚事件。

这事儿可太典型了。

孙志刚一个普通青年,就因为没带证件,在收容所里被打致死。

这就像一颗重磅炸弹,把当时不合理的收容遣送制度炸出了大窟窿。

以前收容遣送制度有点乱套,权力容易被滥用。

孙志刚的遭遇让全国人民愤怒,也让政府下定决心改革,最后把收容遣送制度废除了,这可是向着法治人权迈进了一大步呢。

二、彭宇案。

这个案子当年可是吵得沸沸扬扬。

彭宇扶了摔倒的老太太,结果却被老太太告上法庭说是他撞的。

法院判决彭宇要承担责任,这判决一出,大家都蒙了。

为啥呢?因为这让很多人不敢再轻易做好事了,感觉好像做好事还会被讹诈。

不过呢,这个案子也引起了全社会对司法判决社会影响的高度关注,推动了在司法实践中更加注重证据规则的完善,还有对于社会道德导向的正确把握。

三、呼格吉勒图案。

呼格吉勒图可真是太冤了。

被错判死刑啊,一个年轻的生命就这么没了。

这案子反映出当时司法程序存在严重漏洞。

后来经过复查再审,还他清白。

这一事件让司法机关深刻反思,加强了对证据收集、审查判断的规范,完善了错案纠正机制,让司法在追求公平正义的道路上更加谨慎、严谨。

四、聂树斌案。

聂树斌也是被错判死刑的可怜人。

这个案子多年来一直备受关注。

它的纠正过程十分艰难,但最终得以昭雪。

这表明中国法治在面对历史错案时绝不回避,努力去还原真相。

这个案子推动了整个司法系统对于死刑案件复核等程序的高度重视,提高了司法审查的标准,也体现了法治不断自我纠错、不断进步的决心。

五、山东于欢辱母杀人案。

于欢看到自己的母亲被侮辱,一时激愤杀了人。

这个案子引发了公众对正当防卫界定的大讨论。

以前正当防卫的界限在实际案例中有点模糊不清。

这个案子让司法界重新审视,在保护受害者权益和维护法律公正之间找到更合理的平衡,推动了对正当防卫相关法律条款解释的深入研究和调整。

六、昆山龙哥反杀案。

昆山龙哥拿着刀砍人,结果刀掉了被人反杀。

这案子特别有戏剧性。

这可让大家好好讨论了一番正当防卫的界定。

彭宇案及最终后果1、案情回顾2006年11月20日早晨,一位老太在南京市水西门广场一公交站台等83路车。

人来人往中,老太被撞倒摔成了骨折,鉴定后构成8级伤残,医药费花了不少。

老太指认撞人者是刚下车的小伙彭宇。

老太告到法院索赔13万多元。

彭宇表示无辜。

他说,当天早晨3辆公交车同时靠站,老太要去赶第3辆车,而自己从第2辆车的后门下来。

“一下车,我就看到一位老太跌倒在地,赶忙去扶她了,不一会儿,另一位中年男子也看到了,也主动过来扶老太。

老太不停地说谢谢,后来大家一起将她送到医院。

”彭宇继续说,接下来,事情就来了个180度大转弯,老太及其家属一口就咬定自己是“肇事者”。

2007年9月4日下午4点半,鼓楼区法院一审宣判。

法院认为,本案主要存在两个争议焦点: 1.彭宇与老人是否相撞2.应赔偿的损失数额问题。

法院认为本次事故双方均无过错。

按照公平的原则,当事人对受害人的损失应当给予适当补偿。

因此,判决彭宇给付受害人损失的40%,共45876.6元。

当天,老太的代理律师表示:对判决事实感到满意,但40%的赔偿比预期要少。

而彭宇则表示不服此判决。

2、最终后果事后,有人形容这一引起极大争议并轰动全国的民事诉讼案,让国人的道德观倒退了50年。

当时这起轰动全国的民事诉讼案一审判决后引起极大争议,有人对主审法官王浩的判决表现出了极度不满。

就在众人期待彭宇上诉后能看到公正的终审判决时,2008年3月15日,江苏省高级人民法院院长公丕祥在全国“两会”新闻中心举行的新闻发布会上,首度披露该案双方已庭外和解。

至此,为时1年多的彭宇案画上了结案句号。

4年后的今天,事实上彭宇案并未在古都南京的秦淮河两岸画上一个完美的句号,彭宇案所留给南京的仍是挥之不去的伤痛记忆。

3、最后后果A 原告老太:躲避“骚扰”搬家邓府山村,是位于南京市区南部雨花台区雨花南路的一个小区。

而在4年前,这个普通的小区、这个小区某幢楼的103户在一段时期内成为媒体关注的焦点。

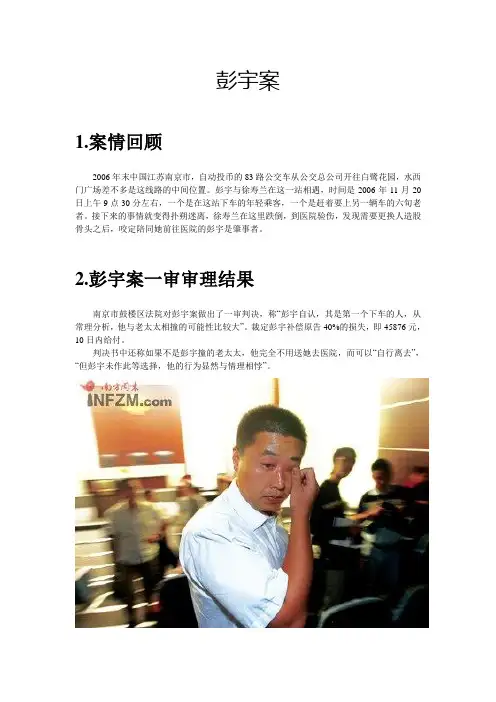

彭宇案1.案情回顾2006年末中国江苏南京市,自动投币的83路公交车从公交总公司开往白鹭花园,水西门广场差不多是这线路的中间位置。

彭宇与徐寿兰在这一站相遇,时间是2006年11月20日上午9点30分左右,一个是在这站下车的年轻乘客,一个是赶着要上另一辆车的六旬老者。

接下来的事情就变得扑朔迷离,徐寿兰在这里跌倒,到医院验伤,发现需要更换人造股骨头之后,咬定陪同她前往医院的彭宇是肇事者。

2.彭宇案一审审理结果南京市鼓楼区法院对彭宇案做出了一审判决,称“彭宇自认,其是第一个下车的人,从常理分析,他与老太太相撞的可能性比较大”。

裁定彭宇补偿原告40%的损失,即45876元,10日内给付。

判决书中还称如果不是彭宇撞的老太太,他完全不用送她去医院,而可以“自行离去”,“但彭宇未作此等选择,他的行为显然与情理相悖”。

彭宇一审败诉,禁不住流下眼泪两个月前庭审期间坚持“以后碰到这种事还会出手相助”的彭宇,在昨天走出法院大门时也没有了当时的坚决,“再不会这么冲动了,”他说。

此案唯一目击证人陈先生高呼:“朋友们,以后还有谁敢做好事?3.彭宇获奖首届“搀扶老人奖”揭晓彭宇获委屈特别奖22012年3月5日是学雷锋纪念日,中国好人网首届“搀扶老人奖”评选结果在当天正式揭晓。

“中国好人网”是由华南师范大学教授谈方创办的中国第一家专门宣传、帮助好人的民间公益网站。

据悉,首届“搀扶老人奖”设立4个奖项,其中“委屈奖”是奖励好心搀扶老人而被冤枉的好人,奖金5000元;“勇敢奖”是奖励不怕风险、勇于搀扶老人的好人;“正义奖”是奖励敢于为好心搀扶老人者证明清白的好人,奖金3000元;“责任奖”是奖励主动承担撞倒老人责任并积极施救的好人,奖金1000元。

经过对近年来我国搀扶老人各种事件资料的推荐、整理和分析后,中国好人网提出“搀扶老人奖”的初步候选人66名,此外,对获得首届“搀扶老人奖”委屈奖的“南京彭宇案”中的彭宇本人,另外颁发特别奖奖金2万元。

由“彭宇案们”引发的传媒伦理思考摘要:“彭宇案们”系列事件炒得沸沸扬扬,其中传媒功不可没。

传媒作为当今社会传递信息的主要途径,从社会伦理方面讲,应更好地发挥其道德传播及教育功能,引导公众正确的价值方向,行使其道德监督功能,引导公众树立正确的价值观,坚持“善”的天性,使中华民族绵延亘古的传统美德得以继承和发扬。

关键词:“彭宇案们”传媒伦理一、“彭宇案们”的简介2006年11月20日上午,南京徐老太在赶乘公交车时摔倒致伤,出于好心,当时刚下公交车的彭宇将徐老太扶起,随后彭宇打电话通知老太太家人,并和其家人一起将老太太送到医院。

经医院检查,当徐老太得知自己是胫骨骨折要花数万元医药费时,随即一口认定彭宇是“罪魁祸首”,并要求其赔偿医疗费。

2007年1月4日,徐老太将彭宇告至法院,鼓楼区法院经过四次庭审后,最终裁决为双方均无过错,但依共同承担的原则,彭宇要赔付原告45876.6元人民币。

无独有偶,2008年6月16日中午,在西安街头,20岁的河南小伙张衡见一位老人倒在地上,便好心去扶起来。

谁知道老人一把抱住他,说是他倒车时撞上的。

事发现场很多人证明张衡是冤枉的,却没人愿意出具书面证据。

2008年8月21日,李凯强骑车走在路上的时候,一辆自行车撞上他电动车的后轮,他扭头一看,一位老太太坐在地上,嘴里“哎哟”着。

他毫不犹豫地过去扶起老太太的时候,却被老太太强说是他撞伤了她!随即,被法院传票判决赔偿对方7.9万元。

而后,各地出现的类似的“彭宇案们”屡见不鲜。

由于网络和媒体对“彭宇案们”的高度关注和报道,当彭宇案的一审判决出来后,国内舆论哗然;更有甚者,有人发出了“好人没好报”“好人难做”的感慨。

而在网络上,大多数网友意见一致,都表示以后不再做好事,以免被碰瓷儿甚至打官司。

然而,继彭宇案之后的一系列碰瓷儿事件以及群众的反应也无不突显了“彭宇案后遗症”、“彭宇案恐惧症”的效应。

不可否认,这在一定程度上抑制了人们做好事的积极性和主动性。

扶不起的老人事件汇总1.彭宇案2006年11月20日,彭宇在公共汽车站好心扶一名跌倒在地的老人起来,并送其去医院检查。

不想,受伤的徐老太太及家人得知胫骨骨折,要花费数万元医药费时,一口咬定是彭宇撞了人,要其承担数万元医疗费。

被拒绝后,老人向鼓楼区法院起诉,要求彭宇赔偿各项损失13万多元。

南京市鼓楼区法院对彭宇案做出了一审判决,称“彭宇自认,其是第一个下车的人,从常理分析,他与老太太相撞的可能性比较大”。

裁定彭宇补偿原告40%的损失,即45876元。

2.滨州案近日,滨州市区黄河六路渤海八路附近发生这样一幕,一位六十多岁的老太太不慎摔倒,旁边一位遛狗的少年忙上前想扶起老太,谁知老太却说自己摔倒是因为少年的狗乱窜将自己绊倒的。

小杨家人先垫付了老太太的住院押金2000元,并一直陪护着老人,希望老人可以说句公道话。

直到第二天晚上老太的家人才出现在医院。

原来,小杨的父亲与老太太的儿子还是朋友,随后两家和解。

老太最后表示是自己糊涂,冤枉了孩子,也希望孩子不要怪罪她。

3.南通案近日,江苏南通发生这么一件事,一位大巴司机在立交桥上发现一位骑三轮的老太太倒在路上,便前去搀扶,却被老太诬为肇事者。

幸好,大巴上安装有摄像头,通过录像还原了司机的清白。

4.武汉案武汉市,88岁的李大爷在离家不到100米的菜场门口迎面摔倒后,围观者无人敢上前扶他一把,一个半小时后才被送医院救治,而终因鼻血堵塞呼吸道窒息死亡。

9月9日上午,东营一位53岁老人在跑步时突发心脏病,摔倒在地。

周围20多个人围了上来,却无人拨打急救电话。

一位路过的医生见状毅然施救,却因抢救不及时老人死亡。

5.《老年人跌倒干预技术指南》卫生部6日公布的《老年人跌倒干预技术指南》提出:不要急于扶起,要分情况进行处理。

如老人意识清楚,救助者应询问老年人跌倒情况及对跌倒过程是否有记忆;如不能记起,可能为晕厥或脑血管意外,应立即护送老人到医院或打急救电话。

第1篇一、案件背景南京彭宇案,又称“彭宇扶老案”,是一起发生在2006年的民事侵权纠纷案件。

该案因涉及道德、法律、舆论等多方面的争议,成为我国司法实践中一个颇具影响力的典型案例。

2006年11月20日,南京市民彭宇在街头看到一位老人摔倒在地,出于善良的本能,他扶起了老人。

然而,老人却指责彭宇是导致其摔倒的肇事者,并要求彭宇赔偿医疗费用。

彭宇认为自己是好心帮忙,拒绝赔偿。

双方争执不下,老人遂将彭宇告上法庭。

二、案件争议南京彭宇案引发了广泛的争议,主要集中在以下几个方面:1. 道德与法律的冲突:彭宇扶老的行为本身是道德高尚的表现,但面对老人的指责,彭宇是否应该承担赔偿责任,引发了道德与法律的冲突。

2. 责任认定:老人摔倒是否与彭宇有关,责任应该如何划分,成为案件的关键。

3. 举证责任:在侵权案件中,原告承担举证责任。

本案中,老人是否能提供证据证明彭宇是肇事者,成为案件的关键。

4. 舆论压力:本案在媒体上引起了广泛关注,舆论对彭宇的行为和判决结果产生了较大影响。

三、法院判决南京市玄武区人民法院一审认定,彭宇在事发时对老人未尽到安全保障义务,判决彭宇赔偿老人医疗费用等共计45800元。

彭宇不服一审判决,上诉至南京市中级人民法院。

二审法院认为,彭宇的行为虽不属于侵权行为,但考虑到其过错,判决彭宇承担相应的赔偿责任,赔偿老人医疗费用等共计13200元。

四、案件影响南京彭宇案在我国司法实践中产生了深远的影响,主要体现在以下几个方面:1. 引发了对道德与法律关系的思考:本案中,彭宇扶老的行为是道德高尚的表现,但面对法律责任,法院仍然判决其承担赔偿责任。

这引发了人们对道德与法律关系的思考,如何在维护道德的同时,确保法律的公正。

2. 增强了公民的法律意识:本案中,彭宇因扶老而面临诉讼,使公民更加关注自身权益的保护,增强了法律意识。

3. 推动了侵权责任法的发展:本案的判决结果对侵权责任法的发展产生了积极影响,促使我国进一步完善侵权责任制度。

彭宇案《彭宇案》是2006年11月20日发生于中国江苏南京市的一起引起极大争议的民事诉讼案,其他地区也有类似事件发生。

案情简介2006年11月20日早晨,一位老太在南京市水西门广场一公交站台等83路车。

人来人往中,老太被撞倒摔成了骨折,南京市民彭宇陪同一名在路上跌倒的徐寿兰老太太前往医院检查,检查结果表明徐寿兰股骨骨折,鉴定后构成8级伤残,需进行人造股骨头置换手术,医药费花了不少。

徐寿兰随即向彭宇索赔医疗费,指认撞人者是刚下车的小伙彭宇。

彭宇自称是乐于助人,怎么反倒被指成是肇事者,拒绝了老人的要求。

后在各种调解失败后,于2007年1月4日在鼓楼区法院提出民事诉讼,徐寿兰告到法院,索赔13万多元。

据彭宇本人称,当时其在公共汽车站发现一名老太太跌倒,马上跑过去将其扶起并送其去医院检查。

据徐寿兰称,“我当时亲眼看到他撞到我的!”并表示,“我们老两口都有退休金和医保,儿子在公安局工作,不是说承担不起医药费,只是要讨回一个公道。

”彭宇表示无辜。

他说,当天早晨3辆公交车同时靠站,老太要去赶第3辆车,而自己从第2辆车的后门下来。

“一下车,我就看到一位老太跌倒在地,赶忙去扶她了,不一会儿,另一位中年男子也看到了,也主动过来扶老太。

老太不停地说谢谢,后来大家一起将她送到医院。

”彭宇继续说,接下来,事情就来了个180度大转弯,老太及其家属一口就咬定自己是“肇事者”。

2007年9月4日下午4点半,鼓楼区法院一审宣判。

法院认为,本案主要存在两个争议焦点:1.彭宇与老人是否相撞2.应赔偿的损失数额问题法院认为本次事故双方均无过错。

按照公平的原则,当事人对受害人的损失应当给予适当补偿。

因此,判决彭宇给付受害人损失的40%,共45876.6元。

当天,老太的代理律师表示:对判决事实感到满意,但40%的赔偿比预期要少。

而彭宇则表示不服此判决。

案件被媒体曝光后,迅速成为热议的网上话题,一些网友表示相信并支持彭宇,并感慨现在好人不好做。

三个案子告诉大家为什么中国人不敢扶人来源:费晚涛的日志1.彭宇案回顾2006年11月20日,彭宇在南京市某公共汽车站好心扶一名跌倒在地的老人起来,并送其去医院检查。

不想,受伤的徐老太太及家人得知胫骨骨折,要花费数万元医药费时,一口咬定是彭宇撞了人,要其承担数万元医疗费。

被拒绝后,老人向南京市鼓楼区法院起诉,要求彭宇赔偿各项损失13万多元。

此案惟一的目击证人陈先生当庭陈述,他看到的情况是:老太太手里拎着保温瓶,向第三辆公交车跑去。

她跑到第二辆车的车尾时,不知为什么就跌倒了。

这时,他看到从第二辆车后门下车的彭宇走了几步,上前帮忙,然后自己也上前帮忙,并打电话叫老人的儿女过来,整个过程大约半个小时。

徐老太太曾在法庭上称不认识陈先生。

当时不是他帮助的自己,陈先生非常气愤,提出自己当时曾用自己的手机帮老太太打电话,手机里有通话记录可以证明。

这位徐老太太的儿子是一位警察。

当彭向承办法官申请,向当时出警的派出所调取彭宇、陈先生及高老太的原始笔录,派出所却以正在装修为由,无法提供。

后来更是声称笔录遗失。

当事的派出所长说,我至少找了6次还是没有找到,不过我拍了笔录纸的照片.并说,“我为了搞清事实才用手机拍了笔录的。

”当被追问到谁的手机拍的,所长拿出手机说就是他的这部手机。

紧接着,彭宇当着所长的面调出照片Exif信息证明照片并非所长手机所摄。

在记者的追问下,这位所长说出了实情:照片是老人的儿子拍摄的。

卢所长说老人的儿子对他说是同行,他就把老太儿子的手机扣下了……即使没有学过法律的人,根据常识也能感觉到此案的蹊跷之处。

然而,法官却作出了史无前例的判决,裁定彭宇补偿原告(徐老太太)损失45876元,10日内给付。

这份判决书当之无愧地成为天下奇文,下面一同赏析:南京鼓楼区法院认为,老太太是与彭宇相撞受伤。

理由是:“根据日常生活经验分析,老太太(原文为“原告”)倒地的原因除了被他人的外力因素撞倒之外,还有绊倒或者滑倒等自身原因情形。

南京“彭宇案”分析目录一、案情回顾 (2)二、媒体报道与分析 (2)1、新京报:有人摔倒,你扶不扶?(2007-9-7) (2)2、南方都市报:彭宇:以后还有谁敢做好事(2007-9-6) (3)3、北京青年报:彭宇的一审败诉与可疑的自由心证(2007-9-7) (4)4、综合分析 (4)三、“彭宇案”的延续 (6)1、“彭宇案”的偏离放大 (7)2、“小悦悦”事件 (8)四、中国转型社会的特点与媒体行为的评价 (9)1、中国社会转型的特点 (9)2、媒体行为评价 (9)一、案情回顾2006年11月20日9时30分左右,64岁的退休职工徐寿兰在南京水西门广场公交站等车时,有2辆83路公交车同时进站。

徐寿兰急忙跑向后面一辆乘客较少的公交车,人来人往中,老太被撞倒摔成了骨折,彭宇从公交车上下来后发现摔倒在地的徐寿兰,随即将她扶起,并将她送往医院治疗,其间还代付了200元医药费。

徐寿兰鉴定后构成8级伤残,医药费花了不少。

徐寿兰指认撞人者是小伙彭宇,并告到法院索赔13万多元。

但在2012年你南京“彭宇案”又真相大白,彭宇承认在2006年11月发生的意外中,徐寿兰确实与其发生了碰撞。

二、媒体报道与分析1、新京报:有人摔倒,你扶不扶?(2007-9-7)【原文节选】我们从中可以看出,法官的整个认定过程,都是“根据社会情理”或“从常理分析”,而不是依据老太太提出的证据来加以证明。

正是在这样“情理证明”之下,法官将举证责任从原告转移给了被告,进而认定小伙子无法证明其扶老太太进医院是“见义勇为”。

当然,老太太也始终没能证明是小伙子撞了她。

或许这就是法官各打五十大板的“理论基础”吧,在“公平原则”之下,小伙子被判令承担部分赔偿责任。

以我等旁观者看来,依据这样的“情理”和“常理”有些可怕,可怕到被告要为原告不能证明的事实埋单。

照这样下去,我们以后见人跌倒,扶还是不扶?【分析】从标题来看,其暗含着“道德恐慌”语义。

有人摔倒,你扶不扶?——这个标题看似是疑问句,但事实上在“彭宇案”这个风口浪尖上,无疑我们会理解为“以后有人摔倒可不敢扶了”。

李雨落《南京彭宇案》案例分析案例背景;南京男子彭宇因搀扶摔倒的老太太,反被告上法庭。

法院作出一审判决,裁定彭宇补偿原告40%的损失,赔偿45876元。

判决书称“从常理分析,彭宇与老太太相撞的可能性比较大。

如果不是彭宇撞的老太太,他完全不用送她去医院”。

然而,这起法院用逻辑推理和分析的方法做出认定和判决的案件在网上引起激辩,网友几乎一边倒相信并支持彭宇。

此案唯一目击证人陈先生在判决后情绪激动:“以后还有谁敢做好事?”正文内容:2006年11月20日,彭宇在南京市某公共汽车站好心扶一名跌倒在地的老人起来,并送其去医院检查。

不想,受伤的徐寿兰老太太及家人得知胫骨骨折,要花费数万元医药费时,一口咬定是彭宇撞了人,要其承担数万元医疗费。

被拒绝后,老人向南京市鼓楼区法院起诉,要求彭宇赔偿各项损失13万多元。

此案惟一的目击证人陈二春先生当庭陈述,他看到的情况是:老太太手里拎着保温瓶,向第三辆公交车跑去。

她跑到第二辆车的车尾时,不知为什么就跌倒了。

这时,他看到从第二辆车后门下车的彭宇走了几步,上前帮忙,然后自己也上前帮忙,并打电话叫老人的儿女过来,整个过程大约半个小时。

徐寿兰老太太曾在法庭上称不认识陈先生。

当时不是他帮助的自己,陈二春先生非常气愤,提出自己当时曾用自己的手机帮老太太打电话,手机里有通话记录可以证明。

然后,事件上了法庭,这就是闻名中国的南京彭宇案!问题一;南京“彭宇案”引发的法律思考一、法院判决的依据是案件证据所反映的法律事实。

客观事实很难得到原原本本地再现,即使那些已经侦破的刑事案件,事实上也与客观事实存在着或多或少的差距。

法官在审理案件中充当的是居中裁判的角色,要充分发挥当事人参与诉讼的积极性,特别是在揭示案件法律事实方面的积极性。

南京市鼓楼区人民法院“彭宇案”判决书,所依据的就是证据所反映的法律事实。

法院只能依据其他证据来对案件事实作出法律上的认定。

该认定事实可能(注意是可能)并非客观事实,甚至与客观事实背道而驰。

第1篇一、案例背景2006年11月20日,南京市发生了一起因道德与法律冲突的案件。

当事人彭宇在等公交车时,一位年迈的老太婆突然摔倒在地。

彭宇见状,上前扶起老太婆,询问是否需要帮助。

老太婆表示自己没事,只是有些头晕。

彭宇好心送老太婆回家,但途中老太婆突然称彭宇是撞倒她的凶手,要求赔偿医药费。

无奈之下,彭宇报警,随后双方诉至法院。

二、案件争议本案中,彭宇的行为原本是出于道德层面的善意,但在法律层面却陷入了困境。

以下是案件中的争议点:1. 道德层面:彭宇的行为被认为是善良、正义的,符合社会主义核心价值观。

2. 法律层面:彭宇是否应该承担赔偿责任,成为案件的核心争议。

三、法院判决南京市玄武区人民法院一审认定彭宇承担老太婆的医药费等损失,判决彭宇赔偿2万元。

判决后,彭宇不服,上诉至南京市中级人民法院。

二审法院认为,彭宇的行为不存在故意伤害,但考虑到道德层面,判决彭宇赔偿1万元。

四、案例分析本案中,法律与道德的冲突主要体现在以下几个方面:1. 法律与道德的界定不同:道德是一种社会规范,强调个体行为对他人的影响;而法律是国家制定的强制性规范,强调权利与义务的平衡。

2. 法律与道德的适用范围不同:道德适用于所有社会成员,而法律只适用于违反法律规定的行为。

3. 法律与道德的价值取向不同:道德强调公平、正义、善良,而法律强调权利与义务的平衡。

本案中,彭宇的行为虽然符合道德规范,但在法律层面却无法得到完全的支持。

这主要是因为:1. 举证困难:彭宇在事发时并未留下任何证据,无法证明自己的清白。

2. 法院倾向于保护弱势群体:在法律与道德冲突的情况下,法院往往会倾向于保护弱势群体,即老太婆。

3. 道德观念的局限性:随着社会的发展,道德观念也在不断变化。

在现实生活中,一些人可能为了追求个人利益,而忽视道德规范。

五、启示与反思本案引发了人们对法律与道德关系的思考,以下是一些启示与反思:1. 法律与道德应相互补充:在现实生活中,法律与道德相互补充,共同维护社会秩序。

第1篇一、引言随着我国法治建设的不断推进,法律案例日益增多,其中一些热点法律案例引发了社会各界的广泛关注和讨论。

这些案例不仅涉及到法律适用问题,还涉及到道德伦理、社会公平正义等多个层面,引发了广泛的争议。

本文将选取几个具有代表性的热点法律案例,对其争议点进行分析,以期为我国法治建设提供有益的启示。

二、案例一:彭宇案1. 案例简介2010年,南京市民彭宇在公交车上遭遇抢劫,奋起反抗,将抢劫犯制服。

事后,彭宇被误认为是抢劫犯,遭到殴打。

警方调查后,认定彭宇并非抢劫犯。

然而,在诉讼过程中,彭宇却败诉,被判赔偿受害者。

此案引发了社会对司法公正的质疑。

2. 争议点分析(1)证据认定:本案中,法院在判决时主要依据受害者陈述和彭宇的自认,而忽略了其他可能的证据,如监控录像等。

这引发了人们对司法公正的担忧。

(2)道德伦理:彭宇在公交车上遭遇抢劫,勇敢地维护了正义。

然而,法院的判决却让彭宇背负了赔偿责任,这在一定程度上损害了社会道德。

(3)司法公正:彭宇案反映了我国司法实践中存在的证据认定不严、司法公正不足等问题。

三、案例二:陈志武案1. 案例简介2013年,湖北男子陈志武因与邻居发生纠纷,将其打伤。

陈志武被判故意伤害罪,一审获刑三年。

二审时,法院以“防卫过当”为由,改判陈志武有期徒刑两年。

此案引发了人们对防卫过当认定标准的争议。

2. 争议点分析(1)防卫过当认定标准:本案中,法院以“防卫过当”为由改判,但未明确说明认定标准。

这导致人们对防卫过当的认定存在疑虑。

(2)法律适用:在防卫过当的认定上,我国现行法律存在一定模糊地带,导致司法实践中存在争议。

(3)社会公平正义:陈志武案反映了我国司法实践中对防卫过当认定标准的模糊,损害了社会公平正义。

四、案例三:黄淑芬案1. 案例简介2018年,天津女子黄淑芬因酒驾撞死两名儿童,被判无期徒刑。

然而,黄淑芬在狱中多次拒绝赔偿受害者家属,引发社会对赔偿问题的关注。

2. 争议点分析(1)赔偿问题:黄淑芬在酒驾撞死两名儿童后,被判无期徒刑。

彭宇案系列事件

之媒介社会影响分析

让我们把目光投到引起舆论界众声喧哗的南京彭宇案。

2007年9月3日,根据南京市彭楼区人民法院“彭宇送徐老太上医院的行为‘纯属做贼心虚’”的推理,彭宇赔偿徐老太45876.36元的损失费。

接下来是郑州的李凯强案,2008年8月21日,郑州二七区人民法院下达“由于事故无法查证是由李凯强还是老太太的过错造成”的判决,李凯强承担老太太7.9万余元的赔偿金。

在接下来就是近来的小悦悦事件。

如果说此前的彭宇案是预演,李凯强给受众的是当头棒喝,那么,如今的小悦悦事件已经不足为奇了,它是南京和郑州两地事件的结果。

应该说小悦悦事件与南京、郑州的案件构成的是因果关系,在这其中,是谁给公众上了这么一节课?是谁铸就了人们之间冷漠的心墙?是我们的媒体,我们的媒体应该来反思一下!

“媒介审判”不但影响司法机关对有关案件的审理,而且极有可能误导受众,造成公众对司法机关和法律制度的不信任,可能给社会带来不和谐因素。

“媒介审判”,又叫做新闻审判、舆论审判。

“媒介审判”的初始含义,是指一种不依据法律程序对被告或犯罪嫌疑人实施的、非法的、道义上的裁判,也叫报刊裁判。

现在,“媒介审判”,一般指新闻媒介利用新闻报道程序,对正在审理的新闻案件的案情分析、案件定性、涉案人员定罪量刑等一系列问题作出公开的判断和

结论,一起明显的倾向性引导受众,形成一种足以影响司法独立审判的舆论氛围从而使审判在不同程度上失去其公正性。

然而,目前我国媒体在越轨新闻信息(越轨新闻信息,是新闻信息的一种,是指新近发生或发现的、为公众所关注的、有新闻价值的越轨行为信息)传播中,特别是对一些环境坏、情节恶劣的越轨行为的报道,常常发生角色错位,自觉或不自觉地以道德评判代替法律审判,导致“媒介审判”现象频频发生。

它突出表现在这几个方面:一是出于对越轨行为的气愤和对越轨者的痛恨,媒体在报道中越过司法程序提前对越轨者进行定性和“审判”;二是对弱势群体中的越轨者的同情,媒体在报道中极力渲染越轨者的“无辜”、“无奈”或其它令人同情之处,煽起受众对越轨者的怜悯和同情,制造舆论压力,从而导致新闻传播干预和影响法院对越轨者的审判,减轻或减免对越轨者的制裁。

在彭宇案中,《成都日报》的新闻标题为《夫人却被判撞人南京小伙好心没好报》,《齐鲁晚报》的新闻标题为《法律不当逼人当“小人”》,《云南日报》的新闻标题为《武断的“常理”让人胆战心惊》,南方网的新闻标题为《男子称扶摔倒老太反被告被判赔4万》。

在报道李凯强案件时,新华网的新闻标题是《郑州一交通事故判决案引争议肇事者还是活雷锋》,标题其实已经表明了媒介的鲜明立场,媒体已经先于司法对该案件进行了审判。

对于彭宇案,有关专家曾表示:

“该案件将造成很大社会消极影响……这类事件不管谁是谁非,它造成的社会消极影响非常大,直接破坏社会的诚信危机。

但我们正渐渐地失去信任和同情心,这是非常可怕的。

比如我们现在在街头面对需要救助的人时,第一考虑的就是对方是不是坏人,怎样保护自己不受伤害。

”

在这里新闻审判已经达到了顶峰,新闻已经对整个案件做了十分明确的定性分析。

这也是彭宇案出现一边倒的重要因素。

新闻的媚俗化迎合受众的宣泄心理

媒体为了吸引公众的注意力,不惜放大新闻中的某些事实,把彭宇定位在一个雷锋做好事反被诬陷的角色上,很多新闻报道为彭宇喊冤,抱怨司法结果危害了社会道德,严重违反了新闻真实性的原则。

在整件新闻事件原因及进程的报道中,新闻缺乏整体的真实性和对整个事件的冷静分析。

媒体在报道李凯强案件时,直接给其贴上了彭宇的标签,吧彭宇简单的符号化、模式化,媒体的这种感性分析的结果迎合了公众宣泄的需求。

在对彭宇案和李凯强案的报道中,新闻媒体都在有意无意的迎合着公众的宣泄情绪,其缺乏自律的媚俗化恶果助长了社会道德的滑坡。

尊老爱幼,做活雷锋,这些中华民族的传统美德在这些案件中土崩瓦解,媒体教会了民众明哲保身,教会了人们在求助者面前做一个冷漠的看客,如今的小悦悦事件就是这一结果的最好验证。

越轨新闻信息的传播与人的社会化

美国传播学者凯尔纳指出,“媒体是一种深刻的文化教育学资源:它们有助于教育个人如何举手投足,告诉人们那些是需要思考、感受、相信、恐惧和希冀的——以及哪些是不必要理会的。

”起先媒介对彭宇案的一系列报道就是这样的“一种深刻的文化教育学资源”。

它深深地影响着受众的社会意识,形塑着受众的世界观、价值观:什么是好的或坏的,什么是积极地或消极的,什么是道德的或邪恶的,什么是可做的或不可为的,什么是受社会欢迎的或受制裁的……

罗尔指出,“很明显,大众传媒在意识形成过程中起着非常有影响力的作用。

”

媒介在越轨新闻传播中,常通过突出报道社会权威、社会强势群体的观点,以及公众在媒体的煽动和制造的“精神恐慌”下对越轨者的偏见,进一步向受众“论证”和灌输越轨是错误和不正常的,是应该否定的和反对的行为。

在彭宇案中,媒体的报道与立场,使受众产生“精神恐慌”,认为“扶摔”很有可能被反咬一口。

普利策认为媒体是瞭望者,在我国在构建社会主义和谐社会中,新闻媒介应该利用好其重要性与影响力,实现和谐传媒与和谐社会共荣共赢。

参考书目《舆论传播》《大众传媒与社会越轨行为》《现代新闻评论》。