原子物理学第三次作业答案 (7)

- 格式:doc

- 大小:708.01 KB

- 文档页数:25

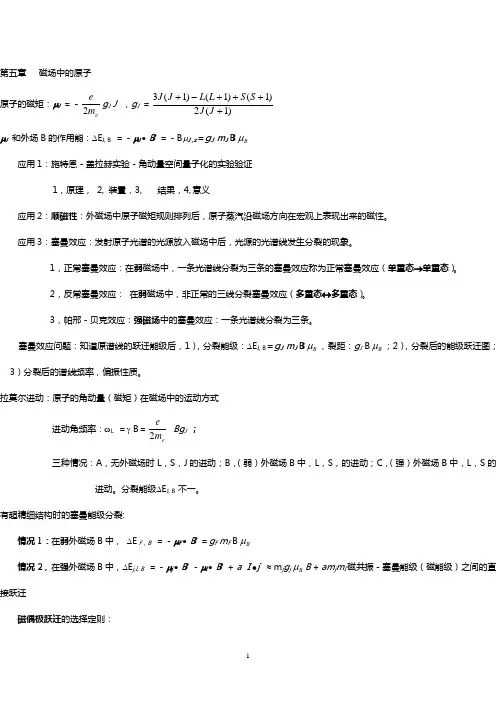

第五章 磁场中的原子原子的磁矩:μJ =-e m e2g J J ,g J =)1(2)1()1()1(3++++-+J J S S L L J JμJ 和外场B 的作用能:∆E J, B =-μJ ∙ B =-B μJ ,z =g J m J B B μ应用1:施特恩-盖拉赫实验-角动量空间量子化的实验验证1,原理, 2, 装置,3, 结果,4, 意义 应用2:顺磁性:外磁场中原子磁矩规则排列后,原子蒸汽沿磁场方向在宏观上表现出来的磁性。

应用3:塞曼效应:发射原子光谱的光源放入磁场中后,光源的光谱线发生分裂的现象。

1,正常塞曼效应:在弱磁场中,一条光谱线分裂为三条的塞曼效应称为正常塞曼效应(单重态→单重态)。

2,反常塞曼效应: 在弱磁场中,非正常的三线分裂塞曼效应(多重态↔多重态)。

3,帕邢-贝克效应:强磁场中的塞曼效应:一条光谱线分裂为三条。

塞曼效应问题:知道原谱线的跃迁能级后,1),分裂能级:∆E J, B =g J m J B B μ,裂距:g J B B μ;2),分裂后的能级跃迁图;3)分裂后的谱线频率,偏振性质。

拉莫尔进动:原子的角动量(磁矩)在磁场中的运动方式进动角频率:ωL =γ B =e m e2 Bg J ;三种情况:A ,无外磁场时L ,S ,J 的进动;B ,(弱)外磁场B 中,L ,S ,的进动;C ,(强)外磁场B 中,L ,S 的进动。

分裂能级∆E J, B 不一。

有超精细结构时的塞曼能级分裂:情况1:在弱外磁场B 中, ∆E F ,B =-μF ∙ B =g F m F B B μ情况2,在强外磁场B 中,∆E j,I, B =-μj ∙ B -μI ∙ B + a · I ∙j ≈ m j g j B μ B + am j m I 磁共振-塞曼能级(磁能级)之间的直接跃迁磁偶极跃迁的选择定则:∆n = 0;∆l = 0;∆S = 0;∆J = ±1,0(J=0→ J=0除外);∆F = ±1,0。

目录第一章原子的位形 (2)第二章原子的量子态:波尔模型 (8)第三章量子力学导论 (12)第四章原子的精细结构:电子的自旋....................... 错误!未定义书签。

第五章多电子原理:泡利原理 (23)第六章X射线 (28)第七章原子核物理概论.......................................... 错误!未定义书签。

1.本课程各章的重点难点重点:α粒子散射实验公式推导、原子能量级、氢原子的玻尔理论、原子的空间取向量子化、物质的波粒二象性、不确定原则、波函数及其物理意义和薛定谔方程、电子自旋轨道的相互作用、两个价电子的原子组态、能级分裂、泡利原理、电子组态的原子态的确定等。

难点:原子能级、电子组态、不确定原则、薛定谔方程、能级分裂、电子组态的原子态及基态的确定等。

2.本课程和其他课程的联系本课程需在高等数学、力学、电磁学、光学之后开设,同时又是理论物理课程中量子力学部分的前导课程,拟在第三学年第一学期开出。

3.本课程的基本要求及特点第一章原子的位形:卢瑟福模型了解原子的质量和大小、原子核式模型的提出;掌握粒子散射公式及其推导,理解α粒子散射实验对认识原子结构的作用;理解原子核式模型的实验验证及其物理意义。

第二章原子的量子态:玻尔模型掌握氢原子光谱规律及巴尔末公式;理解玻尔原子模型的基本假设、经典轨道、量子化条件、能量公式、主量子数、氢能级图;掌握用玻尔理论来解释氢原子及其光谱规律;了解伏兰克---赫兹实验的实验事实并掌握实验如何验证原子能级的量子化;理解索菲末量子化条件;了解碱金属光谱规律。

第三章量子力学导论掌握波粒二象性、德布罗意波的假设、波函数的统计诠释、不确定关系等概念、原理和关系式;理解定态薛定谔方程和氢原子薛定谔方程的解及n,l,m 三个量子数的意义及其重要性。

第四章 原子的精细结构:电子的自旋理解原子中电子轨道运动的磁矩、电子自旋的假设和电子自旋、电子量子态的 确定;了解史特恩—盖拉赫实验的实验事实并掌握实验如何验证角动量取向的量子化;理解碱金属原子光谱的精细结构;掌握电子自旋与轨道运动的相互作用;了解外磁场对原子的作用,理解史特恩—盖拉赫实验的结果、塞曼效应。

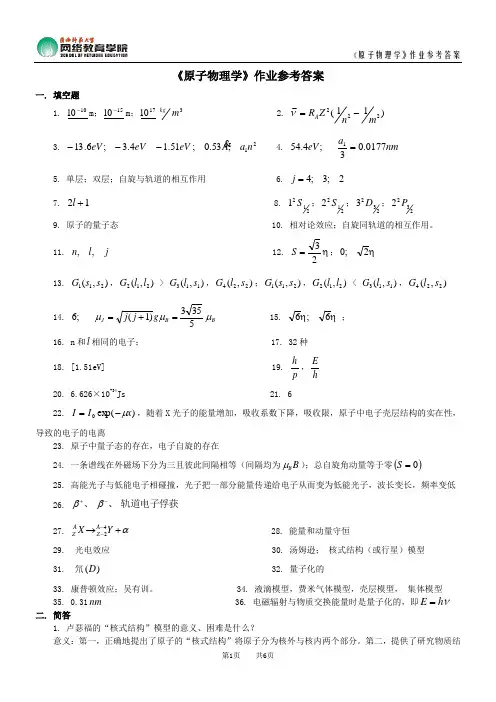

《原子物理学》作业参考答案一. 填空题1. 1010-m ;1510-m ;17103m kg2. )11(~222m nZ R A-=ν3. 21;53.0;51.14.3;6.13n a A eV eVeV --- 4. nm a eV 0177.03;4.541= 5. 单层;双层;自旋与轨道的相互作用 6. 2;3;4=j7. 12+l 8. 2121S ;2122S ;2323D ;2322P9. 原子的量子态 10. 相对论效应;自旋同轨道的相互作用。

11. j l n ,,12. 23=S ; 2;013. ),(211s s G ,),(212l l G > ),(113s l G ,),(224s l G ;),(211s s G ,),(212l l G < ),(113s l G ,),(224s l G 14. B B J g j j μμμ5353)1(;6=+= 15. 6;6 ;16. n 和l 相同的电子; 17. 32种 18. [1.51eV] 19.ph,h E 20. 6.626×10-34Js 21. 622. )exp(0x I I μ-=,随着X 光子的能量增加,吸收系数下降,吸收限,原子中电子壳层结构的实在性,导致的电子的电离23. 原子中量子态的存在,电子自旋的存在24. 一条谱线在外磁场下分为三且彼此间隔相等(间隔均为B B μ);总自旋角动量等于零()0=S 25. 高能光子与低能电子相碰撞,光子把一部分能量传递给电子从而变为低能光子,波长变长,频率变低 26. 轨道电子俘获、、-+ββ27. α+→--Y X A Z AZ 42 28. 能量和动量守恒29. 光电效应 30. 汤姆逊; 核式结构(或行星)模型 31. 氘)(D 32. 量子化的33. 康普顿效应;吴有训。

34. 液滴模型,费米气体模型,壳层模型, 集体模型35. 0.31nm 36. 电磁辐射与物质交换能量时是量子化的,即νh E = 二. 简答1. 卢瑟福的“核式结构”模型的意义、困难是什么?意义:第一,正确地提出了原子的“核式结构”将原子分为核外与核内两个部分。

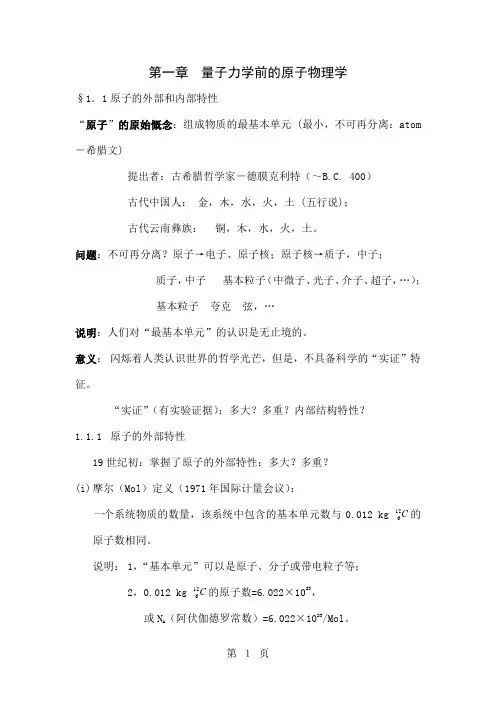

第一章 量子力学前的原子物理学§1.1 原子的外部和内部特性“原子”的原始慨念:组成物质的最基本单元 (最小,不可再分离:atom -希腊文)提出者:古希腊哲学家-德膜克利特(~B.C. 400) 古代中国人: 金,木,水,火,土 (五行说); 古代云南彝族: 铜,木,水,火,土。

问题:不可再分离?原子→电子、原子核;原子核→质子,中子;质子,中子 基本粒子(中微子、光子、介子、超子,…); 基本粒子夸克弦,…说明:人们对“最基本单元”的认识是无止境的。

意义: 闪烁着人类认识世界的哲学光芒,但是,不具备科学的“实证”特征。

“实证”(有实验证据):多大?多重?内部结构特性?1.1.1 原子的外部特性19世纪初:掌握了原子的外部特性:多大?多重? (i) 摩尔(Mol )定义(1971年国际计量会议):一个系统物质的数量,该系统中包含的基本单元数与0.012 kg C 126的原子数相同。

说明: 1,“基本单元”可以是原子、分子或带电粒子等;2,0.012 kg C 126的原子数=6.022×1023, 或N A (阿伏伽德罗常数)=6.022×1023/Mol 。

(ii) 原子的相对质量(原子量,A )定义(1971年国际计量会议):1摩尔某种物质的质量[M(A)]和1摩尔C 126的质量[M(C 126)]的1/12的比值,是这种物质的原子量(A )。

(iii) 原子的绝对质量(原子质量,m A ) 已知: N A ,A按定义:A=M(A)/[M(C 126)/12], M(A)= A M(C 126)/12= A (g )则: m A =A (g )/ N A =A ×1.661×10-24(g )=A ×1.661×10-27(kg ) 例:C 126,A =12.0000, 一个C 126原子的重量:12×1.661×10-27(kg)=19.93×10-27(kg);H 11, A =1.0078,一个H 11原子的重量:1.0078×1.661×10-27(kg)=1.674×10-27(kg);(vi )原子的尺寸已知: N A ,A ,(g/cm 3);则:一个摩尔的原子所占的体积:V mol =A(g)/;另一方面,设r A 为原子半径,一个原子的体积(球体)=(4r A 3/3);一个摩尔的原子所占的体积:V mol =N A (4r A 3/3)所以,r A = (3A/4 N A )1/3 ~10-8cm 10-10 m=1 A例:H (H 11) , A =1.0078, =0.09(g/cm 3)r H ~1.6×10-8 (cm) =1.6 A量子力学计算值: r H =a =0.53 A1.1.2 原子的内部特性19世纪末-20世纪初:基本掌握了原子的内部特性:原子由带正电的原子核和带负电的电子组成,整体呈电中型;电子绕着原子核做圆周运动。

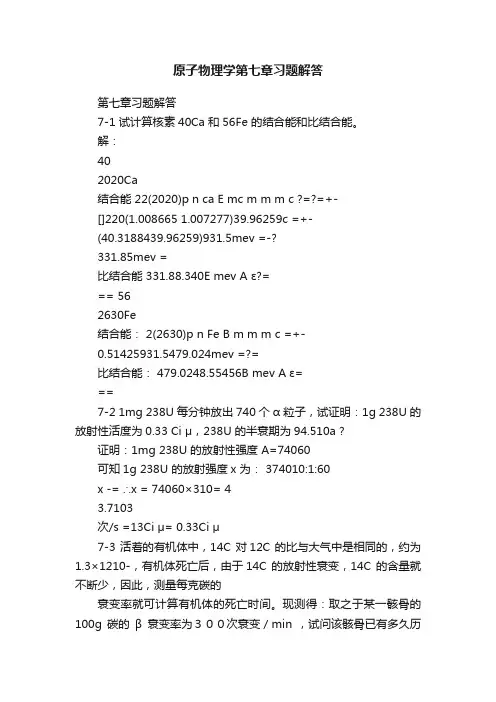

原子物理学第七章习题解答第七章习题解答7-1 试计算核素40Ca 和56Fe 的结合能和比结合能。

解:402020Ca结合能 22(2020)p n ca E mc m m m c ?=?=+-[]220(1.008665 1.007277)39.96259c =+-(40.3188439.96259)931.5mev =-?331.85mev =比结合能331.88.340E mev A ε?=== 562630Fe结合能: 2(2630)p n Fe B m m m c =+-0.51425931.5479.024mev =?=比结合能:479.0248.55456B mev A ε===7-2 1mg 238U 每分钟放出740个α 粒子,试证明:1g 238U 的放射性活度为0.33 Ci μ,238U 的半衰期为94.510a ?证明:1mg 238U 的放射性强度 A=74060可知1g 238U 的放射强度x 为: 374010:1:60x -= ∴x = 74060×310= 43.7103次/s =13Ci μ= 0.33Ci μ7-3 活着的有机体中,14C 对12C 的比与大气中是相同的,约为1.3×1210-,有机体死亡后,由于14C 的放射性衰变,14C 的含量就不断少,因此,测量每克碳的衰变率就可计算有机体的死亡时间。

现测得:取之于某一骸骨的100g 碳的β衰变率为300次衰变/min ,试问该骸骨已有多久历史?解:由于12C 的丰度高达98.89%,可以近似认为自然界的碳全部由12C 组成故1g 碳中,12C 的原子数目为:2322(12)11 6.0210 5.02101212A N N ==??=?个根据题意:1g 碳中,14C 的原子数目为:12122210(14)(12)1.3010 1.3010 5.0210 6.5310N N --=?==?个根据衰变率的定义(单位时间内发生的核衰变数),1g 碳中,14C 的衰变率,在t=0时为: 100(14)0.693 6.531057303652460A N λ== 150=次衰变/Min由题知t 时刻测得的衰变率为(1g 14C 在t 时刻的衰变率) 3003.00100A ==次衰变/Min 因放射性强度服从指数衰变规律 1/20.69300t T t A A e A e λ--== ∴41/20573015.0 1.3100.6930.693 3.00T A t In In y A ==?=?7-4 一个放射性元素的平均寿命为10d ,试问在第5d 内发生衰变的数目是原来的多少?解:放射性衰变规律为0N N = t e λ-。

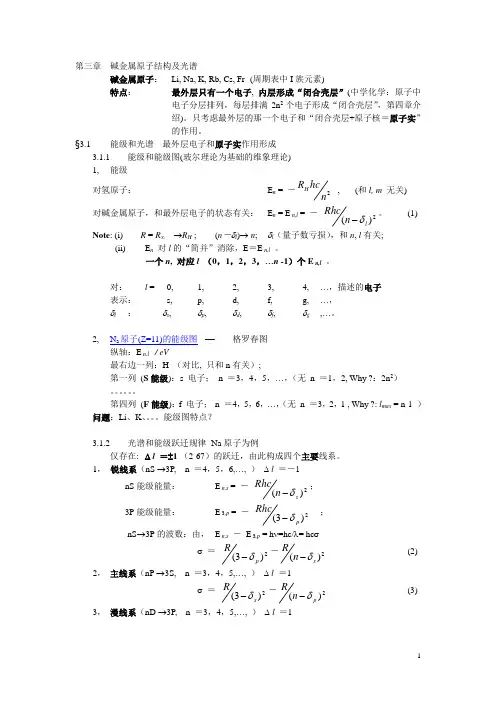

第三章 碱金属原子结构及光谱碱金属原子: Li, Na, K, Rb, Cs, Fr (周期表中I 族元素) 特点: 最外层只有一个电子, 内层形成“闭合壳层”(中学化学:原子中电子分层排列,每层排满2n 2个电子形成“闭合壳层”,第四章介绍)。

只考虑最外层的那一个电子和“闭合壳层+原子核=原子实”的作用。

§3.1 能级和光谱---最外层电子和原子实作用形成 3.1.1 能级和能级图(玻尔理论为基础的维象理论) 1, 能级 对氢原子:E n = -2nhcR H , (和l, m 无关)对碱金属原子,和最外层电子的状态有关: E n = E n,l = - 2)(l n Rhcδ-。

(1)Note : (i) R = R ∞ →R H ; (n -δl )→ n ; δl (量子数亏损),和n , l 有关;(ii) E n 对l 的“简并”消除,E =E n,l 。

一个n , 对应l (0,1,2,3,…n -1)个E n,l 。

对: l = 0, 1, 2, 3, 4, …,描述的电子 表示: s, p, d, f, g, …, δl : δs , δp , δd , δf , δg ,…。

2, N a 原子(Z=11)的能级图 − 格罗春图 纵轴:E n,l / eV最右边一列:H (对比, 只和n 有关); 第一列 (S 能级): s 电子; n =3,4,5,…,(无 n =1,2, Why ?:2n 2) 。

第四列 (F 能级):f 电子; n =4,5,6,…,(无 n =3,2,1 , Why ?: l max = n-1 ) 问题:Li 、K 、。

能级图特点? 3.1.2 光谱和能级跃迁规律- Na 原子为例 仅存在: ∆ l =±1 (2-67)的跃迁,由此构成四个主要线系。

1, 锐线系(nS →3P, n =4,5,6,…, ) ∆ l =-1nS 能级能量: E n,s = - 2)(s n Rhc δ-; 3P 能级能量:E 3,p = - 2)3(p Rhcδ- ;nS →3P 的波数:由, E n,s - E 3,p = h ν=hc/λ= hc σσ = 2)3(p Rδ--2)(s n Rδ- (2)2, 主线系(nP →3S, n =3,4,5,…, ) ∆ l =1σ = 2)3(s Rδ--2)(p n Rδ- (3)3, 漫线系(nD →3P, n =3,4,5,…, ) ∆ l =1σ = 2)3(p Rδ--2)(d n Rδ- (4)4, 柏格曼线系(nF →3D, n =4,5,6,…, ) ∆ l =1σ = 2)3(d Rδ--2)(f n Rδ- (5)问题:Li 、K 、。

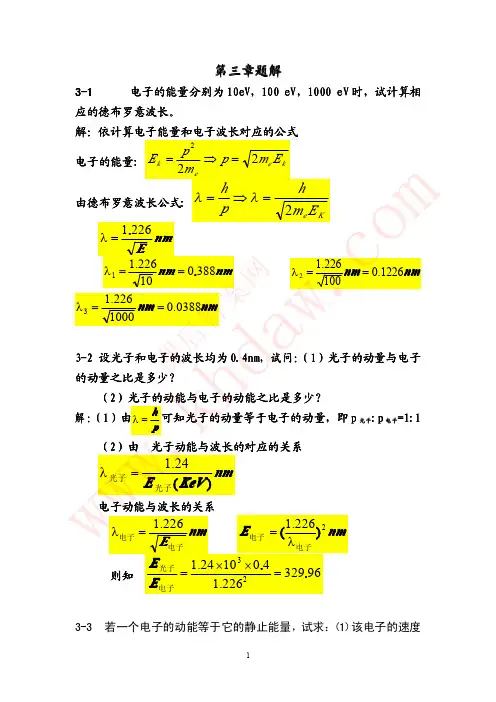

第二章 量子力学初步为什么要学?量子力学已经从理论物理的一个分支学科,发展成为技术专家手中的一门有力的工具:纳米(10-9M )科学与技术, STM 和AFM ,…对物理专业的学生,导论和准备;对应用物理专业的学生,掌握量子力学的基本知识。

为什么在这时候学?在波尔与索末菲的旧量子理论中:问题1:L (轨道角动量数值)=n ϕℏ,L z (轨道角动量的方向)= m ℏ;即:定态条件,作为“规定”的量子化条件引入。

这种强制性“规定”不符合数学逻辑。

问题2:氢原子基态的电子空间分布: 波尔理论:n =1的“轨道”,r n =n 2a 1=a 1=0.53A ; 中学物理中的“电子云”。

孰是孰非?“电子云”概念是正确的,“轨道”概念是错误的。

正确的原子概念的建立,必须学习量子力学。

§2.1 光的波动粒子二象性(duality)光从何来? 圣经:上帝创造;玻尔,爱因斯坦:能级跃迁,。

光是什么? 牛顿的微粒学说(光子流;依据:光的直线传播性质,反射折射定律);惠更斯-菲涅尔的波动学说(光波;证据:杨氏双缝实验-10大经典物理实验之一)2.1.1 光的波动性波动特性参量: 频率(ν),波长(λ),波矢(k),偏振(E 0),位相(ϕ) 参量关系: νλ=c ;2π /λ = k ;(k ·r - 2πνt )=ϕ 平面波的表示: E = E 0 cos[k ·r - 2πνt]⇒ E 0)2(t r k i eπν-∙(1)平面光波满足的波动方程:− Helmhetz 方程: ∇2E +k 2 E = 0 (2)∇2(Laplace 算符)=222222zy x ∂∂+∂∂+∂∂(3)光源2.1.2光的粒子性粒子特性参量:能量E ,动量p 。

粒子特性参量(E ,p )和波动特性参量(ν,λ)由Einstein 关系联系起来: E = h ν =hc / λ (4)p = h / λ = h ν / c = ℏk(5) p =ℏk = (h / λ) k 0 (k 0 :光传播的方向)(5')光子能量(4)式的实验证实:光电效应实验装置:结果:仅当入射光的频率 ν > νmin ,才有光电流(光电子)。

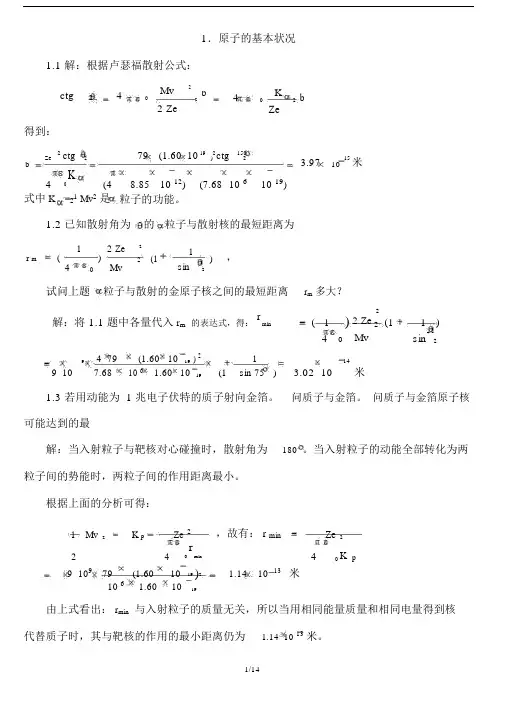

第一章.原子的基本状况1. 若卢瑟福散射用的α粒子是放射性物质镭C'放射的,其动能为7.68×106电子伏特.散射物质是原子序数Z=79的金箔.试问散射角θ=1500所对应的瞄准距离b 多大?解:根据卢瑟福散射公式:2022cot42MvbZe而动能212kEmv则20222cot442k E Mv b bZeZe由此,瞄准距离为2cot24kZe bE其中:79Z12-1-18.854210A s Vm191.6021910e C150, 0cotcot750.268023.141596197.687.68101.6021910kE MeVJ得到:21921502212619cot 79(1.6021910)cot4(4 3.141598.854210)(7.68101.6021910)kZe bmE 153.969710m2.已知散射角为的粒子与散射核的最短距离为222121()(1)4sinm Ze r Mv,试问上题粒子与散射的金原子核之间的最短距离m r 多大?解:2min22121()(1)4sin Ze r Mv2min211()(1)4sinkZe r E 其中,150, 0sinsin750.965932把上题各参数代入,得到192min12619179(1.6021910)1(1)4 3.141598.8542107.68101.60219100.96593r m143.014710m4. 钋放射的一种粒子的速度为71.59710米/秒,正面垂直入射于厚度为710米、密度为41.932103/公斤米的金箔。

试求所有散射在90的粒子占全部入射粒子数的百分比。

已知金的原子量为197。

解:散射角在和d 之间的粒子数dn 与入射到箔上的总粒子数n 的比是:dn Ntdn其中,N 为金箔单位体积内原子个数,t 金箔的厚度,d 有效散射截面.单个原子的质量为:32523197103.2713106.0221710Aum kg kgN 为金箔单位体积内原子数:43283251.93210/ 5.905910/3.271310Aukg mNmm kg而散射角大于090的粒子数'dn 为:2'dndnnNtd所以有:2'dn Ntdn2221802903cos 122()()4sin2Ze Nt dMv积分:180180909033cos sin 2221sinsin22d d 故'222212()()4dn Ze Nt nMvα粒子的质量为4倍氢原子的质量272744 1.6736710 6.694710HMM kg kg已知α粒子的速度为:71.59710/vm s取12-1-18.854210A s Vm191.602210eC3.1416则'222212()()4dn Ze Nt nMu192287212227721279(1.602210)5.905910103.1416[](4 3.14168.854210)6.694710(1.59710)648.4570108.457010%即速度为71.59710/米秒的粒子在金箔上散射,散射角大于90以上的粒子数占总粒子数的408.457010.1.7能量为 3.5兆电子伏特的细粒子束射到单位面积上质量为221.0510/公斤米的银箔上,粒子与银箔表面成60角. 在离入射线成20的方向上,离银箔散射区距离L=0.12米处放一窗口面积为25100.6米的计数器. 测得散射进此窗口的粒子是全部入射粒子的百万分之29. 若已知银的原子量为107.9。

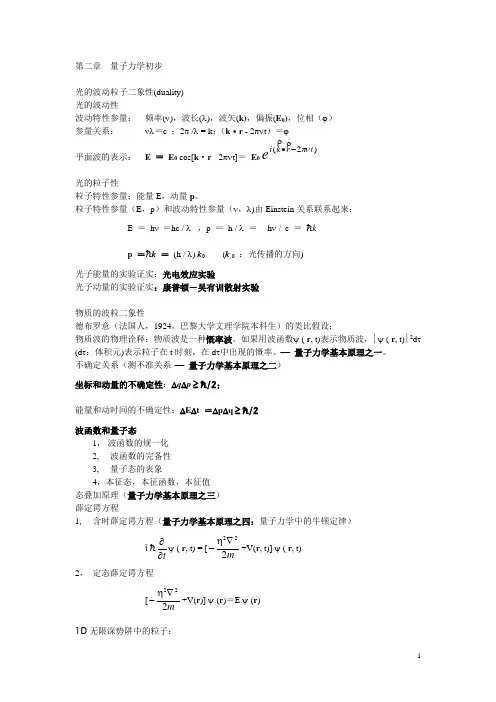

第二章 量子力学初步光的波动粒子二象性(duality) 光的波动性波动特性参量: 频率(ν),波长(λ),波矢(k),偏振(E 0),位相(ϕ) 参量关系:νλ=c ;2π /λ = k ;(k ·r - 2πνt )=ϕ平面波的表示: E = E 0 cos[k ·r - 2πνt]= E 0)2(t r k i eπν-∙光的粒子性粒子特性参量:能量E ,动量p 。

粒子特性参量(E ,p )和波动特性参量(ν,λ)由Einstein 关系联系起来:E = h ν =hc / λ ,p = h / λ = h ν / c = ℏkp =ℏk = (h / λ) k 0 (k 0 :光传播的方向)光子能量的实验证实:光电效应实验光子动量的实验证实:康普顿-吴有训散射实验物质的波粒二象性德布罗意(法国人,1924,巴黎大学文理学院本科生)的类比假设;物质波的物理诠释:物质波是一种慨率波。

如果用波函数ψ ( r , t)表示物质波,∣ψ ( r , t)∣2d τ (d τ:体积元)表示粒子在t 时刻,在d τ中出现的慨率。

− 量子力学基本原理之一。

不确定关系(测不准关系 − 量子力学基本原理之二) 坐标和动量的不确定性:∆q ∆p ≥ ℏ/2;能量和动时间的不确定性:∆E ∆t =∆p ∆q ≥ ℏ/2 波函数和量子态1, 波函数的规一化2, 波函数的完备性 3, 量子态的表象4,本征态,本征函数,本征值 态叠加原理(量子力学基本原理之三)薛定谔方程1, 含时薛定谔方程(量子力学基本原理之四:量子力学中的牛顿定律)i ℏt∂∂ψ ( r , t) = [m222∇-+V(r , t)] ψ ( r , t)2, 定态薛定谔方程[m222∇-+V(r )] ψ (r )=E ψ (r )1D 无限深势阱中的粒子:E =mk 222 =22222mLn π =E nψ (x)=A sin(Ln πx) = ψ n (x) =21)2(Lsin (Ln πx)量子力学中的一些理论和方法1,平均值和算符的引入2,力学量用算符表示(在位置表象中)3,力学量Q 的平均值:<Q (p, r )> =τψψd r r i Q r )(),()(*∇-⎰∞∞-本征函数,本征值,本征值方程的定义和性质轨道角动量1, L在直角坐标系中的算符表示 2, L在球坐标系中的表示3, z l ˆ和2ˆl 的本征函数和本征值2ˆl Y l, m (θ, ϕ)=l (l +1) ℏ2Y l, m (θ, ϕ);z l ˆ Y l, m (θ, ϕ)=z l ˆΦm (ϕ)Θl, m (θ)= m ℏ Y l, m (θ, ϕ)。

原子物理学课后答案全原子物理学课后答案全原子物理学习题解答刘富义第一章原子的基本状况1.1若卢瑟福散射用的?粒子是放射性物质镭c放射的,其动能为'求解:将1.1题中各量代入rm的表达式,得:rmin7.68?106电子伏特。

000散射物质是原子序数z?79的金箔。

试问散射角??150所对应的对准距离b多小?解:根据卢瑟福散射公式:2ze21()(1)240mvsin219479(1.601019)21910(1)6197.68?10?1.60?10sin75ctg获得:240kmv2b40b1.3若用动能为1兆电子伏特的质子射向金箔。

问质子与金箔。

问质子222zeze与金箔原子核可能达到的最小距离多大?又问如果用同样能量的氘核(氘核带一个?e电荷而质量就是质子的两倍,就是氢的一种同位素的原子核)替代质子,其与金箔原子核的最小距离多大?3.02?10?14米ze2ctg?79?(1.60?1019)2ctg150180?。

当入射粒子的动解:当入射粒子与靶核对心碰撞时,散射角为?1522b3.97?10?126?194??0k?(4??8.85?10)?(7.68?10?10)能全部转化为两粒子间的势能时,两粒子间的作用距离最小。

米2式中k??12mv是?粒子的功能。

根据上面的分析可以得:1.2已知散射角为?的?粒子与散射核的最短距离为1ze22mv?kp?,故存有:24??0rminrm2ze21?()(1?),何况上题?粒子与2?4??0mvsin21rminze2?4??0kp9散射的金原子核之间的最短距离rm多大?79?(1.60?10?19)2?13?9?10??1.14?10米6?1910?1.60?101原子物理学习题解答刘富义由上式窥见:rmin与入射光粒子的质量毫无关系,所以当用相同能量质量和相同电量得到核代替质子时,其与靶核的作用的最小距离仍为1.14?10?13米。

1.4钋放射治疗的一种?粒子的速度为1.597?107米/秒,负面横向入射光于厚度为10?7米、密度为1.932?104公斤/米3的金箔。

原子物理学试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 原子物理学研究的主要对象是()。

A. 原子核B. 原子C. 分子D. 电子答案:B2. 原子核的组成是()。

A. 质子和电子B. 质子和中子C. 电子和中子D. 原子和电子答案:B3. 原子的核外电子排布遵循()。

A. 泡利不相容原理B. 能量最低原理C. 洪特规则D. 所有上述规则答案:D4. 原子核的放射性衰变包括()。

A. α衰变B. β衰变C. γ衰变D. 所有上述衰变答案:D5. 原子核的结合能是指()。

A. 原子核中所有核子的总能量B. 原子核中所有核子的总质量C. 原子核中所有核子的总动量D. 原子核中所有核子的总能量与原子核总能量之差答案:D6. 原子核的自旋量子数是()。

A. 0B. 1/2C. 1D. 2答案:B7. 原子核的同位素是指()。

A. 具有相同原子序数但不同质量数的原子核B. 具有相同质量数但不同原子序数的原子核C. 具有相同原子序数和质量数的原子核D. 具有不同原子序数和质量数的原子核答案:A8. 原子核的磁矩是由()产生的。

A. 电子的自旋B. 电子的轨道运动C. 原子核的自旋D. 原子核的轨道运动答案:C9. 原子核的磁共振现象是由于()。

A. 原子核的自旋B. 原子核的磁矩C. 外部磁场D. 外部磁场与原子核磁矩的相互作用答案:D10. 原子核的衰变常数是()。

A. 与时间无关的常数B. 与衰变物质的质量有关C. 与衰变物质的体积有关D. 与衰变物质的密度有关答案:A二、填空题(每题2分,共20分)1. 原子物理学的奠基人是______。

答案:尼尔斯·玻尔2. 原子核由______和______组成。

答案:质子;中子3. 原子的电子排布遵循______原理。

答案:泡利不相容4. 原子核的放射性衰变包括______衰变、______衰变和______衰变。

答案:α;β;γ5. 原子核的结合能是______与______之差。

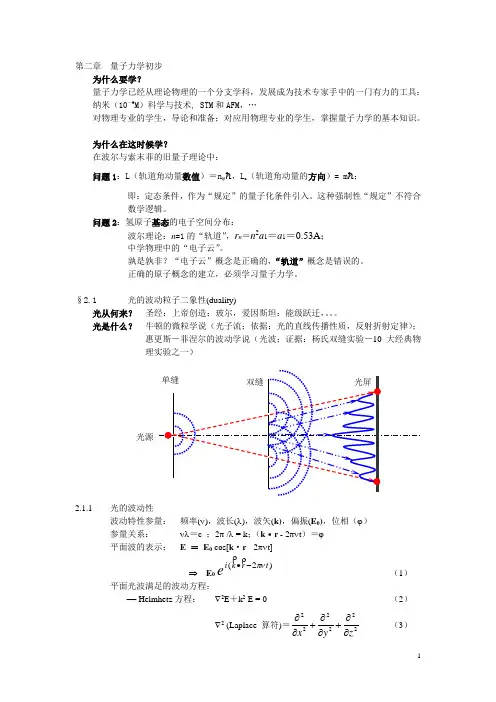

第一章.原子的基本状况1. 若卢瑟福散射用的α粒子是放射性物质镭C'放射的,其动能为7.68×106电子伏特.散射物质是原子序数Z=79的金箔.试问散射角θ=1500所对应的瞄准距离b 多大?解:根据卢瑟福散射公式:222cot42Mv b Zeθπε= 而动能212k E mv =则20222cot442k E Mv b b Ze Zeθπεπε== 由此,瞄准距离为20cot 24kZe b E θπε=其中:79Z =12-1-108.854210A s V m ε-=⨯⋅⋅⋅191.6021910e C -=⨯0150θ=, 0cotcot 750.26802θ==3.14159π=6197.687.6810 1.6021910k E MeV J -==⨯⨯⨯得到:219215022126190cot 79(1.6021910)cot 4(4 3.141598.854210)(7.6810 1.6021910)k Ze b m E οθπε---⨯⨯==⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯153.969710m -=⨯2.已知散射角为θ的α粒子与散射核的最短距离为2202121()(1)4sin mZe r Mv θπε=+,试问上题α粒子与散射的金原子核之间的最短距离m r 多大?解:2min202121()(1)4sin Ze r Mv θπε=+ 2min0211()(1)4sin k Ze r E θπε=+ 其中,0150θ=, 0sinsin 750.965932θ==把上题各参数代入,得到192min12619179(1.6021910)1(1)4 3.141598.8542107.6810 1.60219100.96593r m ---⨯⨯=⨯⨯+⨯⨯⨯⨯⨯⨯143.014710m -=⨯4. 钋放射的一种α粒子的速度为71.59710⨯米/秒,正面垂直入射于厚度为710-米、密度为41.93210⨯3/公斤米的金箔。

1第三章 碱金属原子结构及光谱 碱金属原子的能级:E n = E n,l = - 2)(l n Rhcδ- = - 22*nR h c Z(和l, n 有关)四个主要线系(Na ):1, 锐线系(nS →3P , n =4,5,6,…, ) ∆ l =-1nS 能级能量:E n,s = - 2)(s n Rhc δ-; 3P 能级能量:E 3,p = - 2)3(p Rhcδ- ;nS →3P 的波数:由,E n,s - E 3,p = h ν=hc/λ= hc σσ = 2)3(p Rδ--2)(s n Rδ-2,主线系(nP →3S, n =3,4,5,…, ) ∆ l =1 3,漫线系(nD →3P , n =3,4,5,…, ) ∆ l =1 4,柏格曼线系(nF →3D, n =4,5,6,…, ) ∆ l =1除 nS 外, 所有能级都是双重能级。

问题:双重能级怎样产生?电子轨道运动的磁矩: l , μl =-me 2l =-g l m e 2l ,g l =1 (G 因子)电子自旋角动量: s , 自旋磁矩:μs =-g s me 2s ,g s =2 .电子的总角动量: j = s + l , s 和 l 的相互作用造成能级的精细结构分裂。

∆E l ,s =2,l n A { j (j +1)- l (l +1)- s (s +1) }j =l + s ,l + s -1,。

,| l - s | (两个角动量耦合的一般规律)m j = j , j -1, …,0, -1, …, -(j -1),-j (共2j +1个值)量子数j 的选择定则: ∆ j = ±1, 0 ( 0 ↔0除外); (∆ l = ±1) 原子核的自旋角动量:I原子的总角动量: F = I + j ,I 和J 的相互作用造成能级的超精细结构分裂。

原子核的自旋磁矩: μI =g IPMe 2I , g I : 核的G 因子;M P :质子的质量。

最新《原子物理学》期末考试试卷(A卷)-往届资料一、单选题(每题2分,共30分)1. 原子核的主要组成部分是()。

A. 质子和中子B. 电子和质子C. 电子和中子D. 质子:正确答案为A2. 电离能是指()。

A. 电子离开原子核的能量B. 电子离开原子的能量C. 电子进入原子核的能量D. 电子进入原子的能量:正确答案为B3. 原子的电子云是指()。

A. 电子的轨道B. 电子的密度分布C. 电子的能级D. 电子的数目:正确答案为B4. 原子的核外电子数目等于()。

A. 元素的原子序数B. 元素的质子数C. 元素的质子数减去中子数D. 元素的中子数:正确答案为A5. 下面哪个不属于玻尔的量子条件?A. 电子在特定轨道上运动B. 电子由低能级跃迁到高能级需要吸收能量C. 电子由高能级跃迁到低能级时释放能量D. 电子在轨道上运动的能量是固定的:正确答案为D......(省略题目6-30)二、填空题(每空2分,共20分)1. 量子数n=2时,可能的角动量量子数l的取值为【0,1 】。

2. 光的波长和频率满足关系c = λν,其中c为【光速】,λ为【波长】,ν为【频率】。

3. 电子在原子核周围的运动轨道称为【轨道】。

4. 轨道角动量量子数l代表电子运动轨道的形状和【能级】。

5. 泡利不相容原理指出,一个原子的一个轨道上的电子数目不超过【 2 】个。

......(省略填空题6-20)三、简答题(每题10分,共20分)1. 什么是原子核?【原子核是原子的中心部分,主要由质子和中子组成,质子带正电,中子不带电。

原子核带整数电荷,确定了元素的原子序数。

原子核决定了原子的质量和化学性质。

】2. 简述玻尔的量子化条件。

【玻尔的量子化条件是描述电子在特定轨道上运动的条件。

根据量子化条件,电子绕原子核运动的轨道角动量必须为整数倍的普朗克常数h/2π,即mvr = nh/2π,其中m为电子质量,v为电子速度,r为轨道半径,n为主量子数。

第一章 量子力学前的原子物理学§1.1 原子的外部和内部特性“原子”的原始慨念:组成物质的最基本单元 (最小,不可再分离:atom -希腊文) 提出者:古希腊哲学家-德膜克利特(~B.C. 400)古代中国人: 金,木,水,火,土 (五行说); 古代云南彝族: 铜,木,水,火,土。

问题:不可再分离?原子→电子、原子核;原子核→质子,中子;质子,中子→ 基本粒子(中微子、光子、介子、超子,…); 基本粒子→夸克→弦,…说明:人们对“最基本单元”的认识是无止境的。

意义: 闪烁着人类认识世界的哲学光芒,但是,不具备科学的“实证”特征。

“实证”(有实验证据):多大?多重?内部结构特性? 1.1.1 原子的外部特性19世纪初:掌握了原子的外部特性:多大?多重? (i) 摩尔(Mol )定义(1971年国际计量会议):一个系统物质的数量,该系统中包含的基本单元数与0.012 kg C 126的原子数相同。

说明: 1,“基本单元”可以是原子、分子或带电粒子等;2,0.012 kgC 126的原子数=6.022×1023,或N A (阿伏伽德罗常数)=6.022×1023/Mol 。

(ii) 原子的相对质量(原子量,A )定义(1971年国际计量会议):1摩尔某种物质的质量[M(A)]和1摩尔C 126的质量[M(C 126)]的1/12的比值,是这种物质的原子量(A )。

(iii) 原子的绝对质量(原子质量,m A ) 已知: N A ,A按定义:A=M(A)/[M(C 126)/12], M(A)= A M(C 126)/12= A (g )则: m A =A (g )/ N A =A ×1.661×10-24(g )=A ×1.661×10-27(kg )例:C 126,A =12.0000,一个C 126原子的重量:12×1.661×10-27(kg)=19.93×10-27(kg);H 11, A =1.0078,一个H 11原子的重量:1.0078×1.661×10-27(kg)=1.674×10-27(kg);(vi )原子的尺寸已知: N A ,A ,ρ(g/cm 3); 则: 一个摩尔的原子所占的体积:V mol =A(g)/ρ;另一方面,设r A 为原子半径,一个原子的体积(球体)=(4πr A 3/3); 一个摩尔的原子所占的体积:V mol =N A (4πr A 3/3)所以,r A = (3A/4πρ N A )1/3 ~10-8cm ~ 10-10m=1 A例:H (H 11) , A =1.0078, ρ =0.09(g/cm 3)r H ~1.6×10-8 (cm) =1.6 A 量子力学计算值: r H =a =0.53 A 1.1.2 原子的内部特性19世纪末-20世纪初:基本掌握了原子的内部特性:原子由带正电的原子核和带负电的电子组成,整体呈电中型;电子绕着原子核做圆周运动。

做出如上认识的三个著名实验:(一) 汤姆逊(英国,Thomson ,1897)的阴极射线实验装置原图:轴线管壁发光(忽略“阴极射线”的重量)加偏转电场E 后,射线向上偏转:说明带负电,受力=qE加偏转磁场B 后,射线向下偏转:说明带负电,受力=qVB电场和磁场力平衡时,qE=qVB → V=E/B ;撤去电场,阴极射线受罗伦滋力作用,在磁场内做半径为R 的圆周运动;在磁场外做直线运动并偏离轴线。

由偏转角θ 测量出R ;由 mV 2/R=qVB → q/m=V/RB= E/RB 2结果: 1,阴极射线是一种带负电的粒子流; 2,求出了阴极射线的荷质比,此值和发出阴极射线的材料无关;3,Thomson 认为,阴极射线是一种比原子小的粒子(电子)流,阴极射线的荷质比就是电子的荷质比。

意义: 发现了电子,并由此发现获得1905年度的诺贝尔物理学奖。

问题: 物体带电量是否存在一个最小数值?q min= e (electron) = ?,(二)密里根(美国,Milikan, 1910)的油滴实验装置原图:装置原理图:基本思想:带电油滴在电场力QE和重力Mg作用下处于静止状态,Q=Mg/E;油滴带电量如果是某个最小电量q min = e的倍数,即:Q=N e(N为整数),则平衡电场E=Mg/Ne 应该是一系列分离的数值,反之亦然;由这些分离的数值可求出油滴的最小带电量q min,即电子电量e。

实验结果:1,油滴带电量确实是一系列分离数值,即,物体带电量是“量子化”的;2,物体带电量的最小值q min = e=1.6×10-19 C; m e=9.1*10-31 kg。

意义:从实验上证实了油滴带电量的“量子化”,测量出了电子电量。

密里根由此获得1915年度的诺贝尔物理学奖。

(三) 卢瑟福(新西兰,Rutherford,1909)的α粒子散射实验背景:1, 汤姆逊(剑桥大学卡文的许实验室主任)的“面包葡萄干”原子模型(西瓜子模型):在原子尺度r 0~10-10M 内,原子的正电部分均匀分布(面粉),电子就如葡萄干,崁嵌在正电核(面粉)中。

2, 卢瑟福是汤姆逊的研究生,熟悉“面包葡萄干”原子模型。

3, 1908年,卢瑟福由于对铀元素放射性的研究,获得诺贝尔化学奖。

发现铀放射性由三个部分组成:(1)α射线(H e 核:H e ++粒子流);(2)β射线(-e :电子流);(3)γ射线(电磁辐射:光子流)。

其中,α粒子的速度达C/10000, 是高能粒子,可以作为“炮弹”轰击并研究其他粒子。

卢瑟福设想1:如果“葡萄面包干”模型正确,α粒子被原子的散射只能是小角度的散射(θ小)。

(Why?)1, α粒子的动量大,电子对α粒子的动量无影响(-e: 无斥力;m e : M α/ m e ~4M p / m e =4×1836),只需考虑“面粉”的影响; 2, α粒子受力:20041)(r ZeQ r r F out απε=> (库仑定律);r r ZeQ r r F in 300041)(απε=<=(高斯定律)。

10-10M αF α装置原图:实验结果:发现大角度散射,甚至背向散射(θ=180o )的α粒子。

结果说明:汤姆逊的“葡萄面包干”原子模型是错误的。

卢瑟福设想2: 如果原子的正电部分集中于一个非常小的空间区域r n 中,r n << r 0,当r → r n ,2041r ZeQ F ααπε=将很大,可以解释α粒子的大角度散射和背向散射。

由实验结果结合的α粒子散射公式,可知这个“非常小的空间区域”的尺度r n ~10-14M ,在此区域内集中了原子的正电部分和绝大部分原子质量,Rutherford 将此区域称为“原子核”。

意义:发现原子核在此基础上,Rutherford 提出原子的核式模型:原子中,正电部分集中在 “原子核”中,电子绕核作圆周运动--原子的行星运动模型。

F n = F c ,即:α220241rZe r V m e e πε=。

“伽里略发现了宇宙,卢瑟福发现了原子!” 原子核式模型的困境:(1) 原子的不稳定性;根据经典电动力学,带电粒子做加速运动将向外辐射能量。

电子在动能耗尽后,将落入原子核中,导致原子的湮灭。

(2) 不能解释原子的线状光谱的特性。

按“核式模型”,电子的辐射频率f e =V e /2πr ;V e 的连续变化导致电子的辐射频率是连续的。

和实验观察不符合。

原子光谱和太阳光谱的比较困境意味着旧的理论体系出现了问题,新的理论体系即将诞生。

§1.2 玻尔(Bohr ,丹麦,1913)的氢原子理论 1.2.1 玻尔氢原子理论的三个要点(1) 定态假设:定态:原子中的一些特殊的状态,处于定态的原子,电子绕核做圆周运动而不辐射能量(解决原子的稳定问题);(2) 定态条件(量子化条件):氢原子的角动量必须满足:L =nh/2π=n ℏ (n>=1的整数);h (普朗克常数)=6.63×10-34(JS )(3)定态跃迁:原子从一个定态跃迁到另一个定态时,以光子形式辐射或吸收能量。

说明: A ,光子是爱因斯坦于1905为解释光电效应提出。

光子能量满足:E =h ν,式中,ν: 光波的频率;B ,辐射过程:E 2-E 1=h ν;吸收过程:E 1+ h ν=E 2;C ,定态↔非定态;非定态↔非定态的跃迁是不存在的。

1.2.2 由玻尔理论求定态能量和轨道半径 E n =?;r n =?(A) 电子绕核运动的向心力由核电荷(+e )和电子电荷(-e )间的库仑力提供;220241r e r V m e e πε=(1)⇒e k E(电子动能)=221e e V m =r e 204121πε; r =22041ee V m e πε (1,)E k (原子的动能)=pk E (氢核动能)+ek E (电子动能)~ek E (核不动!)E p (原子的势能)==-=⎰⎰∞∞-dr r e dr F rre 22041πεre 2041πε-;E(原子的总能)=E k +E p =re 204121πε-;(负值!)(2)(B) L(原子的角动量)=L e +L N ~L e (核不动!) =m e r 2ω=m e rV e (V e =r ω)=n ℏ (定态条件)(n>=1整数)(3)联立(1,),(2),(3)得:) E 2> E 1h ν= E 2-E 1E 1+h ν= E 2-222041)4(21n e m E e πε-==E n (定态能量是分离值) (4)22204em n r e πε==r n(定态轨道半径是分离值) (5)问题及作业:1,证明:在pk E (氢核动能)≠0(核在动!)的条件下,用μ=pe p e M m M m +(折合质量,M p : 质子质量)代替(4),(5)式中的m e ,可得氢原子的定态能量和轨道半径满足:222041)4(21n e E n πεμ-= (4,)r n =22204en μπε(5,)提示:氢核不动的条件下,才有E k (原子的动能)=E k (电子动能)。

但是,氢核不动是不合理的(因为有反作用力!)。

为计算E k (原子的动能)=E k (氢核动能)+E k (电子动能),以原子的不动点r c (质心)基点。

L(原子角动量)=I p ωN +I e ωe =M p r c 2ω+ m e (r-r c )2ω=r 2ωμ =n ℏ (定态条件);(ωN = ωe = ω: why?)(用质心公式:r c =pe e M m rm +)E k (原子的动能)=pk E +ek E =221NP V M +221e e V m =21μ(r ω)2(V p = r c ω; V e = (r-r c )ω) E p (原子的势能)= re 2041πε-=-μ(r ω)2,(由 220241r e r V M c p p πε=关系得到)-e m e2, 对类氢粒子(核外只有一个电子的带电粒子),如:H e (Z =2)一次电离后→H e +;L i(Z =3)二次电离后→ L i ++;B e (Z =4)三次电离后→ B e +++。