第1课 精耕细作农业生产模式的形成

- 格式:pptx

- 大小:5.36 MB

- 文档页数:61

第1课精耕细作农业生产模式的形成一、背景介绍近年来,随着人口的不断增长和对农业产品质量要求的提高,农业生产模式也在不断演变和发展。

其中,精耕细作农业生产模式逐渐成为农业发展的主流方向。

本文将从精耕细作的概念、形成原因以及优势等方面对该农业生产模式进行深入探讨。

二、精耕细作的概念精耕细作是指在农业生产中,通过运用先进的技术和管理手段,最大限度地发挥土地资源的效益,从而提高生产力和农作物的产量和品质。

它强调精细化的管理和科学化的农业技术应用,以减少浪费和损失,提高产量和效益。

三、形成原因1. 需求变化随着城市化进程的加快和人民生活水平的提高,人们对农产品的质量和品质要求越来越高。

传统农业生产模式无法满足这一需求,因此农业生产模式的升级迫在眉睫。

2. 新技术的应用随着科学技术的进步,农业科技手段也得到了快速发展。

精耕细作农业生产模式的形成离不开现代化的农业生产工具和技术的应用,如农机化作业、遥感技术、精准农业等,这些技术手段的应用大大提高了农产品产量和质量。

3. 农业可持续发展需求传统农业生产模式往往存在着高耗能、高水耗、高化肥农药使用等问题,难以实现农业的可持续发展。

而精耕细作农业生产模式更为注重资源的合理利用和环境的保护,能够更好地满足农业可持续发展的要求。

四、精耕细作的优势精耕细作农业生产模式的形成带来了诸多优势: 1. 提高土地利用效率:通过精细化管理和科学化技术应用,充分发挥土地资源的潜力,提高土地的利用效率。

2. 提高农产品品质:精耕细作注重农作物的细致管理,使得农作物的品质得以提高,能够更好地满足市场需求。

3. 减少资源浪费:精耕细作通过合理施用农药、化肥等资源,减少资源浪费,同时减少对环境的污染。

4. 推动农业可持续发展:精耕细作模式的应用,可以最大限度地满足农业可持续发展的要求,保护土地资源和生态环境。

五、发展现状和趋势目前,精耕细作农业生产模式已经在全球范围内得到广泛应用。

从美国的精准农业到欧洲的有机农业,不同国家和地区都在积极推行这种生产模式。

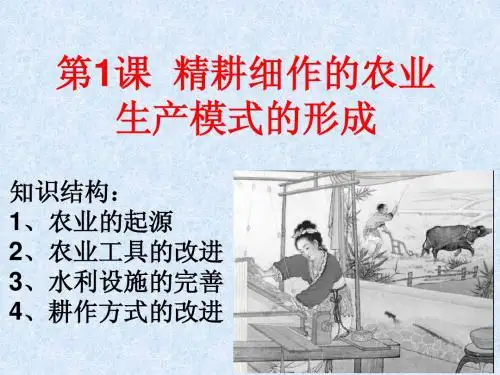

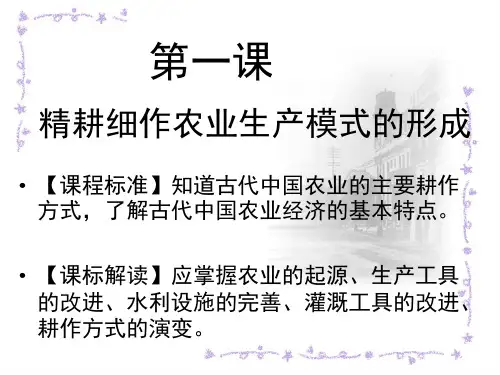

第1课精耕细作农业生产模式的形成第1课精耕细作农业生产模式的形成【课程标准】知道古代中国农业的主要耕作方式,了解古代中国农业经济的基本特点。

【课标解读】应掌握农业的起源、生产工具的改进、水利设施的完善、灌溉工具的改进、耕作方式的演变.【考试大纲】农业的主要耕作方式【知识梳理】古代农业经济的特点一、以种植业为主,家畜饲养业为辅1.种植业:①起源:原始农业是从经济向经济发展而来的。

②格局:中国农耕经济最早在和形成规模,北方以旱地的生产为主,南方以水田生产为代表,形成格局.原因:气候不同启示:地理条件与经济的发展联系密切,人与自然应协调发展。

2.家畜饲养业:①五谷:黍、稷、麦、稻、菽或黍、稷、麦、稻、麻②六畜:中国古代农民饲养的家畜主要有。

请思考1:我国古代形成了怎样的农业格局?从中得到什么启示?二、借用牛耕和不断改良生产工具、生产技术,使精耕细作的农业生产模式日益完善1.生产工具的进步:①农具材质的更新:原始社会、商周时期:原始社会的耕作形式是,主要劳动工具是;商周文明时代,主要农业生产工具是。

春秋战国时期开始:铁农具使用②耕作工具的发展:西汉中期:发明了,推动了牛耕的推广。

唐代:在长江下游出现(又叫)。

标志着中国传统步犁的基本定型。

③灌溉工具的发展重要的灌溉工具有曹魏时期马钧发明的和唐代的。

2.生产技术的进步:①农用动力的变革:借用牛力耕田也是中国古代农业经济的特点之一。

,牛耕开始出现,是我国农用动力的一次革命.②水利设施的逐渐完善:原因:a。

农业生产发展的需要b。

社会生产力的提高推动了水利事业的发展c.水利施工技术的提高概况:a.内地:原始社会 ;春秋时期的;战国时期的;西汉的;东汉治黄。

b。

边疆:西汉时期,在西域出现地方特色工程。

三、“男耕女织”式的经营方式1.千耦其耘①原因:商周时期,由于生产力不够发达,农具大多原始而粗糙,只能靠奴隶的集体劳动。

②特点:大多采用的方式进行农业生产。

2.自耕农经济①原因:春秋时期,随着和的进步,使个体农耕有了技术的支持; 的出现又使个体农耕有了物质基础。