部编版一年级语文下册课文10.《端午粽》

- 格式:ppt

- 大小:8.55 MB

- 文档页数:51

部编版小学语文《端午粽》课文原文及赏析

《端午粽》课文原文:

端午节,外婆总会煮好一锅粽子。

那些粽子啊,有红枣的,有豆沙的,有咸肉的,真是各种各样,美味极了。

粽子是用碧绿的箬竹叶包的,里面裹着雪白的糯米和鲜红的枣子,或者是香甜的豆沙,或者是咸香的咸肉。

剥开粽叶,一股清香扑鼻而来,让人忍不住直流口水。

我和弟弟最爱吃的就是外婆包的红枣粽。

那红枣又大又甜,糯米也软糯可口。

每次吃完粽子,我们都会把粽叶留下,做成小船或者小帽子,玩得不亦乐乎。

端午节除了吃粽子,还有赛龙舟的习俗。

我们在电视上看到那些强壮的选手们奋力划动龙舟,场面非常壮观。

外婆说,这是为了纪念古代的伟大诗人屈原。

赏析:

《端午粽》这篇课文以端午节为背景,通过描绘外婆煮粽子的情景,展现了中国传统节日的风俗习惯和深厚的文化内涵。

课文首先通过细腻的笔触描绘了粽子的种类和口感,让读者仿佛能闻到粽子的香气,感受到粽子的美味。

接着,作者详细描述了粽子的制作过程和材料,使读者对粽子有了更深入的了解。

在描写吃粽子的过程中,作者巧妙地引入了儿童的游戏活动,使得文章充满了生活气息和趣味性。

同时,通过外婆的话语,介绍了端午节赛龙舟的习俗和其背后的历史文化意义,进一步丰富了文章的内容。

整篇文章语言朴实生动,情感真挚感人,既体现了对中国传统文化的热爱和尊重,也传达了家庭亲情的温暖和深厚。

通过学习这篇课文,小学生不仅可以了解到端午节的习俗和文化,还能感受到中国传统文化的魅力和价值。

部编版语文一年级下册类文阅读粽子每年端午节,家家户户都要包粽子,吃粽子。

粽子的形状很特别,既不是方的,又不是圆的。

你知道它包含几个顶角,几条棱,几个平面,几个三角形吗?粽子用翠绿的箬叶包裹着雪白的糯米和鲜红的枣子。

煮熟以后,剥开墨绿色的箬叶,只见洁白的米团里仿佛嵌着几颗深红油亮的玛瑙,很是好看。

粽子的味道美极了。

箬叶散发着清香,咬一口粽子,甜而不腻。

它既是消暑开胃的美食,又是营养丰富的佳品。

所以,大人小孩都喜欢吃。

1.在()里填上合适的词。

()的糯米()的枣()的箬叶2.每年节要吃粽子。

我知道吃粽子是为了纪念爱国主义诗人。

3.用“”画出描写粽子味道的句子。

4.你知道下面的食品是什么节日吃的吗?在()里写一写。

月饼()汤圆()重阳糕()5.读短文中画“”的句子,选一种你喜欢的食品向大家介绍一下,写出它的形状、颜色和味道。

参考答案:1.雪白鲜红翠绿2.端午屈原3.箬叶散发着清香,咬一口粽子,甜而不腻。

4.中秋节元宵节重阳节5.提示:注意句子通顺,介绍出你喜欢的食品的颜色、形状和味道。

元宵节寄语圆圆的月儿高高挂,我把美梦挂枝头。

庆完春节乐元宵。

快快乐乐每一天。

月儿,月儿,可曾听见我的祝福?星星,星星,能否装满我的愿望?1.填一填,画一画。

(圆圆)的月儿()的月儿()的星星2.在这快乐的节日里,你想把美好的祝福送给谁?又有哪些美好的愿望呢?想一想,再写下来吧。

我把祝福送给,我祝。

我的美好愿望是。

参考答案:1.示例:弯弯闪闪画图略2.示例:老师老师身体健康,工作顺利提示:写出自己的愿望即可。

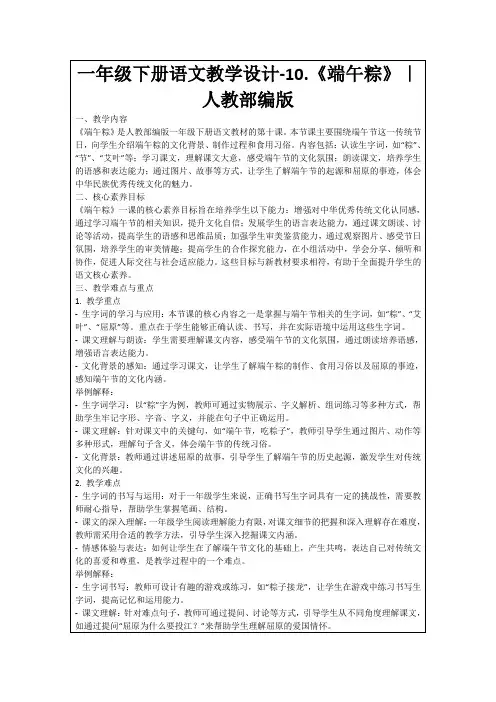

部编版一年级语文下册《端午粽》完整课件一、教学内容《端午粽》选自部编版一年级语文下册,具体章节为第三单元第十三课。

本文以我国传统节日端午节为背景,通过讲述一个小女孩和奶奶一起包粽子、讲屈原的故事,展现了端午节的习俗和民族精神。

详细内容包括:生字词的学习、课文的朗读与解析、了解端午节的来历和习俗等。

二、教学目标1. 让学生掌握本课的生字词,并能正确书写和运用。

2. 通过学习课文,了解端午节的来历、习俗以及屈原的故事,培养学生对传统文化的热爱。

3. 培养学生朗读课文的能力,提高学生的语文素养。

三、教学难点与重点1. 教学难点:对课文中一些抽象词语的理解,如“纪念”、“民族精神”等。

2. 教学重点:课文的朗读、生字词的学习以及了解端午节的习俗和文化内涵。

四、教具与学具准备1. 教具:PPT课件、黑板、粉笔、挂图等。

2. 学具:课本、练习本、彩色笔等。

五、教学过程1. 导入:通过讲述端午节的来历和习俗,引出本课的主题。

2. 课文学习:引导学生朗读课文,讲解生字词,解析课文内容。

3. 实践活动:分组讨论,让学生分享自己了解到的端午节习俗,增强学生对传统文化的认识。

4. 例题讲解:选取课文中具有代表性的句子进行解析,如“奶奶把绿绿的粽叶摊在手上,放进去一颗红枣,再放进去一些糯米,然后用绳子绑紧。

”5. 随堂练习:让学生用新学的词语造句,巩固所学知识。

六、板书设计1. 《端午粽》2. 主要内容:生字词:端午、粽、屈原、纪念、民族精神等。

端午节习俗:吃粽子、赛龙舟、挂艾草等。

课文解析:奶奶包粽子、屈原投江等。

七、作业设计1. 作业题目:(1)抄写本课生字词,每个写5遍。

(2)用新学的词语造句。

(3)简述端午节的来历和习俗。

2. 答案:(1)见课本生字词表。

(2)例句:端午节到了,妈妈给我包了一个大粽子。

(3)见课文内容。

八、课后反思及拓展延伸1. 反思:在教学过程中,要注意关注学生的学习情况,及时调整教学方法和进度,确保学生掌握所学知识。

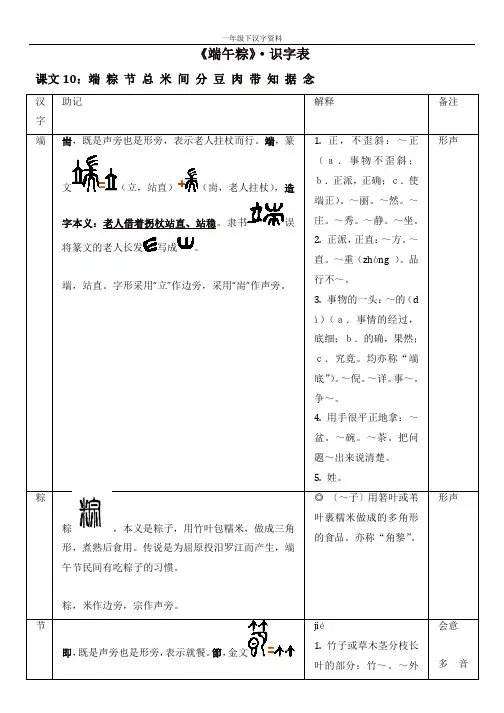

《端午粽》·识字表课文10:端粽节总米间分豆肉带知据念耑,既是声旁也是形旁,表示老人拄杖而行。

端,篆文(立,站直)(耑,老人拄杖),造字本义:老人借着拐杖站直、站稳。

隶书误将篆文的老人长发写成。

端,站直。

字形采用“立”作边旁,采用“耑”作声旁。

粽,本义是粽子,用竹叶包糯米,做成三角形,煮熟后食用。

传说是为屈原投汨罗江而产生,端午节民间有吃粽子的习惯。

粽,米作边旁,宗作声旁。

即,既是声旁也是形旁,表示就餐。

節,金文(竹)(即,就餐),表示竹制餐具,带结的一截竹子。

造字本义:远古时代用于进餐盛具的竹碗,以竹结为天然碗底。

像一些陶器(如缶)作为打击乐器一样,远古时代的竹碗也被作为打击乐器。

篆文承续金文字形。

有的隶书将“竹”连写成“卄”,表示“节”为植物的特征。

俗体楷书依据草书字形将正体楷书的“即”省略成“卩”。

节的记法是,竹子(艹)的竹节就像人的膝关节一样承接着上下。

“縂”是“總”的异体字;“总”是“縂”的简化字。

悤,既是敏捷,即心智成熟。

總,金文(糸,系、束)(恖,即“聰”,心智成熟),表示心智成熟的少年的束发仪式。

造字本义:动词,少年束发仪式,告别童年、进入少年时代的男孩将散发系扎成一束。

篆文承续金文字形。

隶化后楷书将篆文字形中的写成,将篆文字形中的写成。

楷书异体字“縂”将正体楷书字形中的“悤”简化成“总”。

古籍多以“總”代替“縂”。

《汉字简化方案》将楷书异体字“縂”省略成“总”。

总,抓拢丝线并将其束缚起来。

米,甲骨文字形像是围绕着穗梗结满了粟子,像众多籽粒。

造字本义:粟子。

金文承续甲骨文字形。

篆文误将金文字形中穗梗中间的上下两颗粟子连写成“十”字。

隶书则写成“木”加两点,穗梗上结粟子的形象完“间”与“閒”同源,后分化。

閒,金文(门,代表家居)(“夕”或“月”,代表光阴转暗,由昼入夜),表示家居的夜晚时光。

造字本义:由白天的外出奔波,转入夜晚的家居休闲,含义与“闲”字近同。

“閒”是由“野外”奔波转入“屋内”安歇。

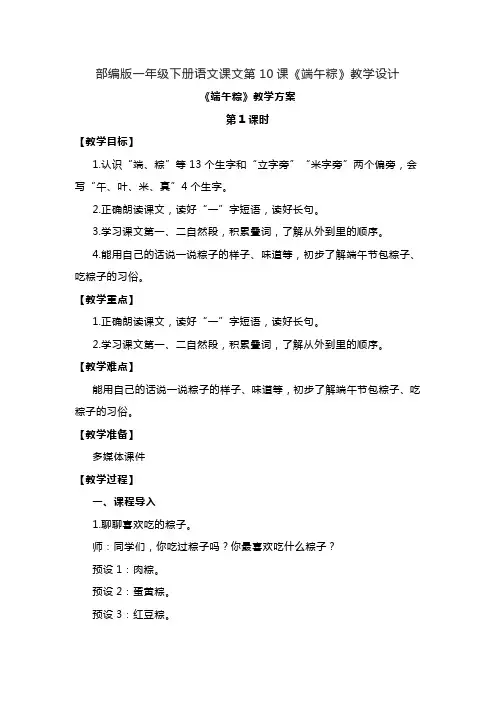

部编版一年级下册语文课文第10课《端午粽》教学设计《端午粽》教学方案第1课时【教学目标】1.认识“端、粽”等13个生字和“立字旁”“米字旁”两个偏旁,会写“午、叶、米、真”4个生字。

2.正确朗读课文,读好“一”字短语,读好长句。

3.学习课文第一、二自然段,积累叠词,了解从外到里的顺序。

4.能用自己的话说一说粽子的样子、味道等,初步了解端午节包粽子、吃粽子的习俗。

【教学重点】1.正确朗读课文,读好“一”字短语,读好长句。

2.学习课文第一、二自然段,积累叠词,了解从外到里的顺序。

【教学难点】能用自己的话说一说粽子的样子、味道等,初步了解端午节包粽子、吃粽子的习俗。

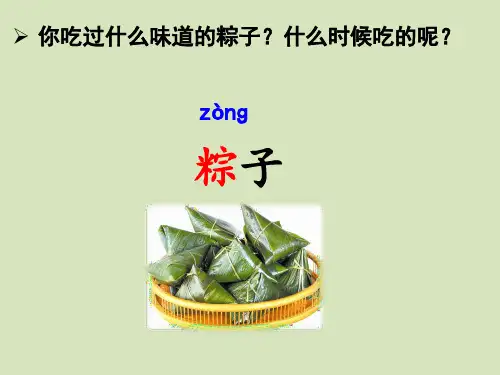

【教学准备】多媒体课件【教学过程】一、课程导入1.聊聊喜欢吃的粽子。

师:同学们,你吃过粽子吗?你最喜欢吃什么粽子?预设1:肉粽。

预设2:蛋黄粽。

预设3:红豆粽。

预设4:红枣粽。

师:是呀,我们都喜欢吃粽子。

今天我们就来学习有关端午节吃粽子的这篇课文吧!2.板书课题,让我们一起读读课题。

(板书:端午粽)设计意图:通过聊学生们喜欢吃的粽子活跃气氛,拉进学生与课文之间的距离,激发学生学习课文的兴趣。

二、整体感知1.自读任务(1)读课文,注意读准字音,读通句子。

(2)读完后给课文标上自然段。

(3)师相机巡视纠正学生坐姿和读音。

2.播放情境课文(诵读版),学生诵读课文。

3.集中识字小朋友们读得真有感情!为了更好地了解端午棕,让我们一起把课文的生字学会吧。

(1)出示课文中要求会认的字。

① zòng mǐ dòu ròu粽子糯米红豆鲜肉② jiān zǒng fēn duān jié中间总会十分端午节③ dài zhī jù niàn带回知道据说纪念(2)请同学们借着拼音读一读这些字,想一想你们有哪些记住生字的好方法吗?可以和大家一起分享吗?预设:形声字识字、加一加识字、部首识字、看图识字。

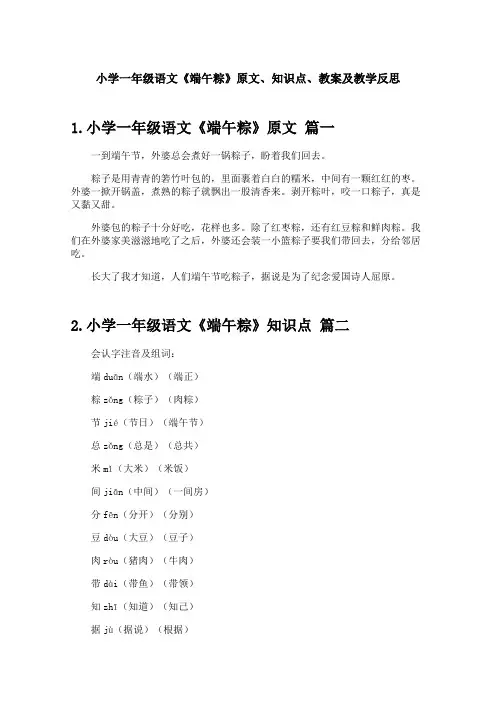

小学一年级语文《端午粽》原文、知识点、教案及教学反思1.小学一年级语文《端午粽》原文篇一一到端午节,外婆总会煮好一锅粽子,盼着我们回去。

粽子是用青青的箬竹叶包的,里面裹着白白的糯米,中间有一颗红红的枣。

外婆一掀开锅盖,煮熟的粽子就飘出一股清香来。

剥开粽叶,咬一口粽子,真是又黏又甜。

外婆包的粽子十分好吃,花样也多。

除了红枣粽,还有红豆粽和鲜肉粽。

我们在外婆家美滋滋地吃了之后,外婆还会装一小篮粽子要我们带回去,分给邻居吃。

长大了我才知道,人们端午节吃粽子,据说是为了纪念爱国诗人屈原。

2.小学一年级语文《端午粽》知识点篇二会认字注音及组词:端duān(端水)(端正)粽zǒng(粽子)(肉粽)节jié(节日)(端午节)总zǒng(总是)(总共)米mǐ(大米)(米饭)间jiān(中间)(一间房)分fēn(分开)(分别)豆dòu(大豆)(豆子)肉ròu(猪肉)(牛肉)带dài(带鱼)(带领)知zhī(知道)(知己)据jù(据说)(根据)念niàn(思念)(想念)3.小学一年级语文《端午粽》知识点篇三会写字及组词:午(上午)(中午)(下午)(午后)(正午)(午后)(午休)节(春节)(过节)(节日)(节目)(情节)叶(红叶)(竹叶)(叶子)(树叶)米(大米)(小米)(玉米)(江米)(花生米)真(认真)(真正)(天真)(真心)(当真)(真是)(真的)(果真)分fēn(分开)(分手)(春分)(分工)(分清)(十分)豆(豆子)(红豆)(土豆)(大豆)(青豆)(豆苗)4.小学一年级语文《端午粽》知识点篇四多音字:分:fēn(分别)fèn(分外)好:hǎo(好人)hào(好学)积累词语:美滋滋又黏又甜红红的枣白白的糯米青青的箬竹叶5.小学一年级语文《端午粽》教案篇五《端午粽》是部编教材一年级下册第四单元的一篇散文,生动地介绍了粽子的样子、味道、花样和端午节吃粽子习俗的由来,使学生在体会浓浓亲情的同时,感受端午节中华传统文化。

文端duān午wǔ粽zònɡ一yì到dào端duān午wǔ节jié,外wài婆pó总zǒnɡ会huì煮zhǔ好hǎo一yì锅ɡuō粽zònɡ子zǐ,盼pàn着zhe我wǒ们mén回huí去qù.粽zònɡ子zǐ是shì用yònɡ青qīnɡ青qīnɡ的de箬ruò竹zhú叶yè包bāo的de,里lǐ面miàn裹ɡuǒ着zhe白bái白bái的de糯nuò米m ǐ,中zhōnɡ间jiān有yǒu一yì颗kē红hónɡ红hónɡ的de枣zǎo.外wài婆pó一yì掀xiān锅ɡuō盖ɡài,煮zhǔ熟shú的de粽zònɡ子zǐ就jiù飘piāo出chū一yì股ɡǔ清qīnɡ香xiānɡ来lái.剥bō开kāi粽zònɡ叶yè,咬yǎo一yì口kǒu粽zònɡ子zǐ,真zhēn是shì又yòu黏nián又yòu甜tián.外wài婆pó包bāo的de粽zònɡ子zǐ十shí分fēn好hǎo吃chī,花huā样yànɡ也yě多duō.除chú了le红hónɡ枣zǎo粽zònɡ,还hái有yǒu红hónɡ豆dòu粽zònɡ和hé鱼yú肉ròu粽。

我wǒ们mén在zài外wài婆pó家jiā美měi滋zī滋zī地dì吃ch ī了le之zhī后hòu,外wài婆pó还hái会huì装zhuānɡ一yì小xiǎo篮lán粽zònɡ子zǐ要yào我wǒ们mén带dài回huí去qù,分fēn给ɡěi邻lín居jū吃chī.长zhǎnɡ大dà了le我wǒ才cái知zhī道dào,人rén们men端duān午wǔ节jié吃chī粽zònɡ子zǐ,据jù说shuō是shì为wèi了le纪jì念niàn爱ài国ɡuó诗shī人rén屈qū原yuán.案教学目标:1、知识目标:正确认读本课“端、粽、节、总、米、间、分、豆、肉、带、知、据、念”等十三个生字,会写田字格里的“午、节、叶、米、真、分、豆”等七个生字。

部编版一年级下册第10课《端午粽》知识点+图文讲解知识点教材分析:《端午粽》这篇课文主要介绍了外婆包的端午粽,并说明了端午节吃粽子的意义。

本篇课文共四个自然段,第1自然段写出了端午节外婆盼望家人团聚的画面;第2、3自然段主要介绍了外婆包的端午粽;第4自然段指出了端午节吃粽子的意义。

本篇课文呈现出一幅节日期间温馨的画面,让学生感受到“浓浓的亲情”。

作者介绍:屠再华(1932~)笔名杜鹃花,男,汉族,浙江杭州人。

著有散文集《常有灯为伴》、《快乐老家》,童年散文集《嘟嘟糖和小雪灯》,儿童散文诗集《娃娃闹海》、《幼儿文学作品选——小魔伞》,童话集《卖花小鹿》等。

曾获浙江省文学类“五个一”工程奖、文化部第三届蒲公英奖优秀作品奖和银奖。

相关资料:1.端午节农历五月初五,是中国民间的传统节日——端午节,它是中华民族古老的传统节日之一。

端午也称端五,端阳。

此外,端午节还有许多别称,如:午日节、重五节,五月节、浴兰节、女儿节,天中节、地腊、诗人节、龙日等等。

2.粽子“粽子”,又称“角黍”、“筒粽”,由粽叶包裹糯米蒸制而成,是中华民族传统节庆食物之一。

粽早在春秋时期就已出现,最初是用来祭祀祖先和神灵。

到了晋代,粽子成为端午节庆食物。

粽作为中国历史文化积淀最深厚的传统食品之一,亦传播甚远。

日本、越南以及华人聚居的新加坡、马来西亚、缅甸等地也有吃粽子的习俗。

我会写:午wǔ(上午)(中午)(下午)(午后)节jié(春节)(过节)(节日)(节目)叶yè(红叶)(竹叶)(叶子)(树叶)米mǐ(大米)(小米)(玉米)真zhēn(认真)(真正)(天真)(真心)分fēn(分开)(分手)(春分)fèn(过分)(本分)豆dòu(豆子)(红豆)(土豆)(大豆)我会认:端duān(端水)(端正)粽zǒng(粽子)(肉粽)节jié(节日)(端午节)总zǒng(总是)(总共)米mǐ(大米)(米饭)间jiān(中间)(一间房)分fēn(分开)(分别)豆dòu(大豆)(豆子)肉ròu(猪肉)(牛肉)带dài(带鱼)(带领)知zhī(知道)(知己)据jù(据说)(根据)念niàn(思念)(想念)易错的字:真:里面有三横。

一年级语文下册课文(三)9《端午粽》说课稿(部编版)第一课时一、说教材本单元围绕“家人亲情”这个主题,编排了四篇课文,《端午粽》是其中的第三篇,这篇散文体裁的课文,以儿童的口吻,介绍了粽子的食材、味道和花样,字里行间蕴含着外婆浓浓的亲情、邻居间浓浓的乡情以及端午节的文化情怀。

读好长句子是本篇课文的重难点。

本文的语言表达很有特色,大量的含叠词的偏正词组,如“青青的箬竹叶”“白白的糯米”“红红的枣”;数量词组,如“一锅粽子”“一口粽子”“一小篮粽子”“一颗枣”“一股清香”等,这些词语富有节奏感,读起来朗朗上口,韵味十足。

在教学中要通过多种形式反复朗读这些词组,既能积累叠词,也为读好长句做铺垫,从而突破重难点。

识字、写字是阅读和写作的基础,是第一学段的教学重点,也是贯穿整个义务教育阶段的重要教学内容。

本课要会认“端、粽、节、总、米、间”这六个字,会写“午、叶、米”三个字。

根据课前调查,学生已经认识了“节、总、米、间”,对“端、粽”两个字不太熟悉,这两个字也将作为本课的识字重点。

会写的字中“午”“叶”有一个共同的部件“十”,可以引导学生寻找汉字的书写规律,帮助学生更好地掌握一类字的写法。

二、说教学目标1.借助偏旁识记、随文识字等方式认识“端、粽”等 6 个生字和“立字旁、米字旁”2 个偏旁, 正确书写“午、米、叶”3 个生字。

2.正确、流利地朗读课文,读好“一”字短语和长句子,结合实物、联系生活了解“箬竹叶、糯米”等词语的意思,积累“青青的箬竹叶、白白的糯米、红红的枣、又黏又甜”等词语。

3.初步了解端午节包粽子、吃粽子的习俗,感受中华传统文化的深厚底蕴。

三、说教学重难点教学重点:识字写字,朗读课文,理解课文内容。

教学难点:积累文中有特色的词语,提高对词语的理解与运用能力。

四、说学情低年级的孩子年龄特征决定了他们具有爱玩好动的特点,只有尊重孩子们的天性,才能收到理想的学习效果。

让课堂充满情趣,不仅是低年级孩子的心理需求,也是语文教学、识字教学本身内在的要求。