蒙古族长调民歌

- 格式:pptx

- 大小:3.87 MB

- 文档页数:11

《蒙古族长调民歌旋律的节奏探析》篇一一、引言蒙古族长调民歌,以其独特且深厚的文化内涵、高亢激昂的旋律以及富有特色的节奏,深受广大民众的喜爱。

本文旨在通过对蒙古族长调民歌的旋律与节奏进行深入探析,揭示其背后的文化内涵与艺术魅力。

二、蒙古族长调民歌的概述蒙古族长调民歌是蒙古族传统文化的重要组成部分,具有悠久的历史和深厚的文化底蕴。

它以其悠长、高亢、宽广的旋律和自由、丰富的节奏变化,充分展示了蒙古族人民的豪放性格和独特的生活方式。

长调民歌通常以抒发情感、赞美自然和历史英雄为主要内容,体现了蒙古族人民对生活的热爱和对自然的敬畏。

三、蒙古族长调民歌的旋律特点蒙古族长调民歌的旋律具有高亢激昂、悠扬宽广的特点。

其音域宽广,常常跨越多个八度,给人以强烈的视觉和听觉冲击。

同时,长调民歌的旋律线条流畅,富有变化,既有平稳的叙述性,又有强烈的情感表达力。

这种独特的旋律特点,使得蒙古族长调民歌在众多民族音乐中独树一帜。

四、蒙古族长调民歌的节奏探析(一)自由与规范的统一蒙古族长调民歌的节奏既具有自由性,又遵循一定的规范。

在演唱过程中,歌手可以根据歌曲的情感表达和内容需要,灵活地运用各种节奏型和节奏变化。

同时,这些自由的节奏变化又必须在一定的规范内进行,以保持歌曲的整体和谐与统一。

(二)多层次、复合性节奏蒙古族长调民歌的节奏具有多层次、复合性的特点。

在歌曲中,常常出现多种节奏型同时进行的情况,使得歌曲的节奏更加丰富多样。

这种多层次、复合性的节奏结构,不仅增加了歌曲的艺术表现力,也使得歌曲更加贴近生活,富有民族特色。

(三)与舞蹈的紧密结合蒙古族长调民歌常常与舞蹈紧密结合,共同构成完整的表演形式。

在演唱过程中,歌手会根据歌曲的节奏变化,配合相应的舞蹈动作,使歌曲更加生动活泼。

这种与舞蹈的紧密结合,进一步丰富了蒙古族长调民歌的节奏表现力。

五、结论通过对蒙古族长调民歌的旋律与节奏进行深入探析,我们可以看到其独特的艺术魅力与文化内涵。

蒙古族民歌的代表作品

蒙古族民歌的代表作品有:《乌甘汗台》、《三十二个蒙古象棋》、《圣洁的宫殿》、《成吉思汗的两匹骏马》、《圣主骏马》、《班禅庙》、《绵羊白的房子》、《杭锦古如歌》、《朝政大厦》、《图日勒格》、《嘉庆仁宗皇帝》、《高高的吉米梁》等。

蒙古族民歌(鄂尔多斯古如歌),主要流传于内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗沿河一带的传统音乐,国家级非物质文化遗产之一。

蒙古族民歌(鄂尔多斯古如歌)的历史悠久,是蒙古长调古老的形态,属古代宫廷歌曲,大约产生于19世纪以后。

鄂尔多斯古如歌音乐充满苍凉、空灵、悲壮之美,旋律缓而不拖、慢而不沓、节奏若隐若现,旋法大跳大落、跌宕起伏,并有自然和鸣与自然和声夹杂其间。

它既不同于蒙古长调,又不同于蒙古短调,是一种由游牧群众多声部演唱的原生态歌曲等。

蒙古族长调民歌的艺术独特性[文化彩虹]乌云塔娜约4148字蒙古族在长期的游牧生产生活中创造了悠久的历史与灿烂的游牧文化艺术。

其中,蒙古族长调民歌是游牧文化中最为夺目的乐章,是蒙古民族生产生活和精神性格的标志性展示。

蒙古族长调具有旋律舒展、字少腔长、起伏连绵、豪放自如、一泻千里的审美感。

蒙古族长调民歌是以蒙古人特有的情感体验和独特的演唱形式讲述着蒙古民族对历史文化、人文习俗、道德、哲学和艺术的感悟,被称为草原音乐的活化石,集中地体现了蒙古族的人生观、道德观、价值观及其审美情趣。

20世纪80年代以来,国内知名的民族音乐专家、学者以及各界人士对蒙古族长调民歌的研究很活跃,他们的研究侧重于长调民歌的起源、分布、演唱方法、旋律特征或其与边缘学科的交叉点上,均取得了一定的研究成果。

本文在前人的研究基础上,主要探讨蒙古族长调民歌的旋律、伴奏、歌词与旋律、内容形式等方面的艺术独特性。

一、蒙古族长调民歌的显著特点蒙古族长调民歌节奏自由,装饰音多而细腻。

具有较强的朗诵性。

旋律悠长、徐缓,节奏自由是蒙古族长调民歌最显著的特点。

主要以“密-疏-更密-疏”的形式,一般情况下,上行乐句节奏是悠长、徐缓的,下行乐句则往往采用活跃、跳荡的三连音节奏,从而形成绚丽的华彩乐句。

由于节奏自由,故所表达的情感也多样化,欢快、舒坦甚至深沉,并有独特而细腻的颤音装饰,在其他民族民歌中很难找到。

内蒙古不同地区的长调民歌都各有自己的特点,地区之间有些差别。

如锡林郭勒地区长调民歌是字少腔长、舒坦、自由最为突出。

如《小黄马》、《老雁》、《走马》等。

呼伦贝尔的长调民歌与锡林郭勒地区的长调民歌相比,显得更热情奔放而欢快,如《辽阔草原》、(萨如勒塔拉)、《盗马姑娘》等。

阿拉善地区的长调民歌旋律更缓慢,节奏起伏跌宕,旋律线多作波浪式进行,演唱风格上接近于青海地区民歌特点。

蒙古族长调民歌在一些长音的演唱上,可以根据演唱者的情绪自由延长或缩短,节奏也可以随之加快或放慢,即兴发挥。

《蒙古族长调民歌旋律的节奏探析》篇一一、引言蒙古族长调民歌,作为中国乃至世界文化遗产的珍贵代表,凭借其深沉而宽广的旋律,赋予了草原儿女独特的文化魅力。

本文将从长调民歌的旋律、节奏等角度进行深入探析,旨在揭示其艺术魅力背后的节奏结构与文化内涵。

二、蒙古族长调民歌概述蒙古族长调民歌,以其悠扬的旋律、丰富的情感和深邃的意境,成为了草原文化的象征。

长调的旋律线条宽广,节奏自由,音域宽广,情感深沉。

这种音乐形式以其独特的艺术魅力,展现了蒙古族人民对自然、生活、爱情的独特理解。

三、长调民歌的节奏特点(一)自由节奏蒙古族长调民歌的节奏具有自由性,不受固定节拍的限制。

这种自由节奏使得歌曲在演唱过程中具有更强的即兴性和抒情性,使听者感受到如风如云的自由感。

同时,通过节拍的松弛和变化,进一步表达了歌曲的深层次情感和意境。

(二)明显的律动感虽然节奏自由,但蒙古族长调民歌在演唱过程中仍然保持了明显的律动感。

这种律动感来源于旋律线条的起伏变化以及演唱者对歌曲情感的把控。

通过反复的演唱实践,听者能够感受到这种律动感所带来的愉悦和兴奋。

(三)丰富的节奏形态蒙古族长调民歌的节奏形态丰富多样,包括散板、慢板、快板等。

这些不同的节奏形态使得歌曲在表达不同情感时具有更多的可能性。

同时,通过对比不同节奏形态的演唱方式,听者可以更深入地理解歌曲所传达的情感和意境。

四、长调民歌旋律与节奏的关系(一)旋律与节奏的相互影响在蒙古族长调民歌中,旋律与节奏是相互影响、相互依存的关系。

旋律的起伏变化影响着节奏的安排,而节奏的变化又进一步丰富了旋律的表现力。

二者共同构成了长调民歌独特的艺术魅力。

(二)以节奏为基础的旋律展开在长调民歌的演唱过程中,以自由的节奏为基础展开旋律,使音乐更具有生动性和即兴性。

通过演唱者的情感表达和技巧运用,使旋律在节奏的支撑下得以充分展开,从而传达出歌曲所蕴含的情感和意境。

五、结论通过对蒙古族长调民歌的节奏进行深入探析,我们可以发现其独特的艺术魅力来自于自由而丰富的节奏结构以及旋律与节奏之间的和谐关系。

《蒙古族长调民歌旋律的节奏探析》篇一一、引言蒙古族长调民歌,作为我国非物质文化遗产的瑰宝,以其独特的旋律和节奏吸引了无数人的关注。

长调以其特有的节奏变化、深情的歌声以及辽阔的旋律给人以深远的影响。

本文将重点分析蒙古族长调民歌的节奏特征及其艺术表现力,从而探讨其深厚的文化内涵。

二、蒙古族长调民歌的概述蒙古族长调民歌是蒙古族音乐文化的重要组成部分,它以其悠扬的旋律、深沉的情感和丰富的节奏变化而著称。

这种民歌通常以自由、宽广的旋律和富有感染力的节奏来表达人们对自然、生活以及爱情的理解和感受。

长调歌曲通常以较慢的速度和自由的形式展开,为人们展现了一个壮丽的草原景象。

三、蒙古族长调民歌的节奏特征(一)节奏的多样性蒙古族长调民歌的节奏具有多样性,既包括稳定的节拍,也包括自由的节奏变化。

在歌曲中,节奏的强弱、快慢和长短相互交错,形成了丰富多样的节奏模式。

这些变化使歌曲更加生动,同时也表达了丰富的情感内涵。

(二)韵律与节拍的结合蒙古族长调民歌的韵律与节拍紧密结合,形成了一种独特的音乐结构。

在歌曲中,节拍通常以较为稳定的形态出现,而韵律则通过音高、音长和音强的变化来体现。

这种结合使得歌曲在保持稳定性的同时,又具有了丰富的变化性。

(三)自由节奏的运用蒙古族长调民歌中经常运用自由节奏,使歌曲更具表现力和感染力。

在演唱过程中,歌手可以根据情感表达的需要,自由地调整歌曲的节奏。

这种自由度使得长调歌曲能够更好地表达出人们对自然、生活和爱情的感受。

四、蒙古族长调民歌的节奏艺术表现力(一)表达深情厚意蒙古族长调民歌通过丰富的节奏变化来表达深情厚意。

在歌曲中,节奏的强弱、快慢和长短都与情感紧密相连。

通过运用不同的节奏模式,歌手能够更好地表达出对自然、生活和爱情的热爱与敬仰。

(二)展现草原风情蒙古族长调民歌的节奏与草原风情紧密相连。

通过运用自由的节奏和宽广的旋律,歌曲展现了壮丽的草原景象和牧民的生活状态。

这种音乐形式使人们能够更好地感受到草原的广阔与美丽。

蒙古族长调民歌论文艺术特色论文:论蒙古族长调民歌的艺术特色【摘要】长调是蒙古民歌主要艺术形式之一,民族特有的艺术形式是通过艺术学与民族学结合的观点来综合研究的学术领域。

研究对象包括习俗、语言、音乐、舞蹈、戏剧、雕刻、绘画等。

本文通过研究蒙古长调歌唱法、旋律及歌词来分析蒙古长调艺术中所体现的民族精神及美学价值。

【关键词】蒙古族艺术长调一、蒙古族长调民歌研究的意义蒙古族主要分布于我国的内蒙古及蒙古国,其传统的民族文化受现代化进程的影响有失传的危险性,而蒙古长调作为蒙古传统音乐文化的主要艺术形式,其保护和复兴成为音乐工作者研究的重要课题。

各民族音乐的传承大部分是以口头传承的形式保存与发展的,口头传承是民族民间音乐最主要的传承方式,蒙古长调同样也以口头传承为主。

蒙古长调的教育过程中即使有歌谱也只起到辅助作用,主要以长调演唱艺人口头示范来传承,特别是歌唱过程中的装饰音在歌谱中不能全部体现,还有其旋律部分也没有完全固定,所以不能像西洋音乐那样用乐谱来表示,师承关系是蒙古长调延续的根本。

内蒙古长调的传承方式有三种:一是家族式传承,晚辈从长辈那里习得。

二是通过媒体播放的文艺节目来学习长调。

三是到长调艺人那里学习长调。

但是,学校音乐教育体系还没有将其纳入教学范畴。

1980年以来,内蒙古艺术联盟为了拯救传统文化,内蒙人民出版社不定期发行民歌集,文字记录的乐谱和口头传承二者相辅相成是音乐传承和发展的重要手段。

现在,长调的传承、教育、记谱方法、歌唱创作等方面存在各种各样的问题,传承和保护工作却步履艰难,因此蒙古族传统音乐的研究就显得十分重要。

二、蒙古族长调民歌的地域性内蒙古地域辽阔,东西直线距离约2600公里,南北直线距离约1800公里。

地域习惯、发音、方言、生活环境等多种多样,保留了浓郁的民族传统音乐文化,其旋律、歌唱特征都存在很大的地域性差异。

其地域性大致可分为三部分:东部以呼伦贝尔和科尔沁地区为中心,中部以锡林郭勒和乌兰察布地区为中心,西部以鄂尔多斯和阿拉善地区为中心。

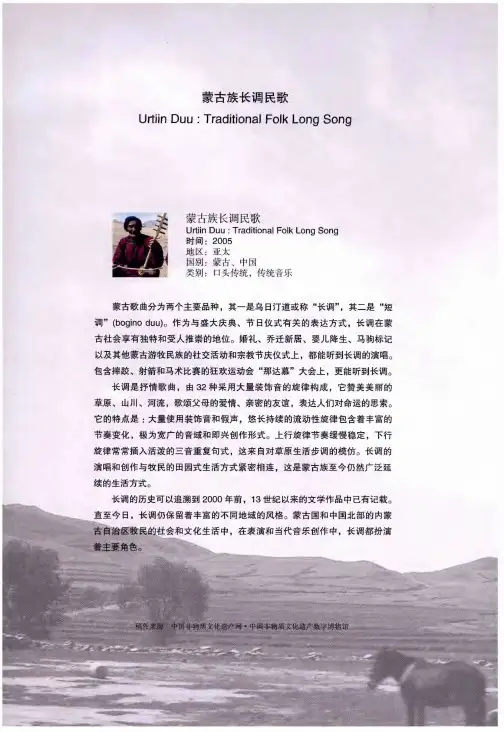

蒙古族长调民歌研究本课题研究的意义(学术价值和/或实践意义)长调民歌——蒙古语称之为“乌日汀•道”,是蒙古人长期在草原上生活,放牧劳动中所创造的一种民歌体裁。

内蒙古学术界一般认为,长调民歌是蒙古族草原音乐文化发展的最高形态。

相当长的历史时期内,代表着蒙古族民歌艺术的最高成就,甚至成为蒙古族音乐民族风格的典型标志,堪称镶嵌在绿色艺术殿堂顶端的一颗璀璨宝石。

《蒙古族长调民歌研究》课题,正是以这一独特的音乐体裁为研究对象,将长调民歌放置在整个蒙古族文化的大背景中来进行全面、深入的研究。

从而对蒙古族长调民歌的保护、传承和弘扬,起到积极的推动作用。

选择本课题主要是基于以下几个方面的考虑:一、长调民歌在草原文化当中的特殊地位蒙古族是“逐水草而居”的游牧民族,历史上主要从事游牧生产劳动。

世代在马背上生活的蒙古人,创造了独特的音乐形式——长调民歌。

草原既是蒙古人赖以生存的土壤,同时也是蒙古草原文化的渊薮。

而长调民歌恰恰就是代表草原游牧文化的完美艺术体裁。

蒙古人的观念里,长调民歌就是音乐化的草原。

可以说,长调民歌是了解蒙古人和草原文化本质的金钥匙,如果脱离了长调民歌,等于脱离了蒙古族草原文化的主体,无法理解和把握草原文化的本质。

二、长调在人民生活当中特殊作用对于蒙古人说来,长调民歌不仅仅是一种歌曲体裁,更是蒙古族民俗生活的组成部分。

长调民歌的内容涉及极为广泛,几乎涵盖了蒙古人生活的方方面面,诸如生产劳动、爱情婚姻、历史典故、传说故事、道德信条、哲理格言、风俗礼仪等,几乎无所不包。

毫不夸张地说,长调民歌是蒙古人草原生活的教科书,在传承草原文明,协调人际关系,维系社会和谐方面,至今仍发挥着重要作用。

三、长调民歌是蒙古族重要的非物质文化遗产之一2006年,中蒙两国联合申报的蒙古族长调民歌,被入选了联合国教科文组织颁布的《人类口头和非物质文化遗产代表作名录》,其作为一种文化遗产,蒙古族长调民歌的巨大艺术魅力和不可替代的学术价值,为国际社会所公认。

内蒙古地区的非物质文化遗产项目

内蒙古地区拥有丰富的非物质文化遗产项目,以下是其中一些: 1. 蒙古族长调民歌:蒙古族长调民歌是蒙古族传统文化的重要组成部分,被誉为蒙古族音乐的“活化石”。

它以悠扬、婉转、深情的旋律和独特的演唱风格,表达了蒙古族人民对生活的热爱和对未来的憧憬。

2. 蒙古族马头琴音乐:蒙古族马头琴音乐是蒙古族音乐的代表之一,以其悠扬、柔美、感人的旋律和独特的演奏风格,表达了蒙古族人民的情感和信仰。

3. 剪纸艺术:内蒙古地区的剪纸艺术历史悠久,被誉为“剪纸之乡”。

它以简洁、生动、有趣的造型和鲜艳、明亮的色彩,表现了内蒙古地区的自然风光和社会生活。

4. 呼麦歌唱艺术:呼麦歌唱艺术是蒙古族传统文化的重要组成部分,以其独特、复杂的唱法和高超、精湛的技巧,表达了蒙古族人民的情感和信仰。

5. 蒙古象棋:蒙古象棋是蒙古族传统文化的重要组成部分,以其独特、古朴的造型和规则,表现了蒙古族人民的智慧和创造力。

6. 鄂尔多斯婚礼:鄂尔多斯婚礼是蒙古族传统文化的重要组成部分,以其隆重、热闹、喜庆的氛围和独特的表演方式,表达了蒙古族人民对美好生活的向往和祝福。

以上是内蒙古地区的一些非物质文化遗产项目,它们都是蒙古族传统文化的重要组成部分,具有独特的价值和意义。

《蒙古族长调民歌旋律的节奏探析》篇一一、引言蒙古族长调民歌作为我国非物质文化遗产的重要组成部分,以其独特的旋律和节奏,展现了蒙古族人民深厚的文化底蕴和情感表达。

本文旨在深入探析蒙古族长调民歌的旋律与节奏特点,分析其艺术魅力与文化内涵,以期为传承和发扬这一民间艺术形式提供理论支持。

二、蒙古族长调民歌的概述蒙古族长调民歌是蒙古族音乐文化中的一种独特表现形式,具有悠久的历史和深厚的文化内涵。

它以宽广的音域、悠扬的旋律、自由的节奏和深情的演唱风格,表达了蒙古族人民对自然、生活、爱情的赞美和向往。

长调民歌在蒙古族音乐文化中占据着举足轻重的地位,是蒙古族音乐艺术的瑰宝。

三、蒙古族长调民歌的旋律特点蒙古族长调民歌的旋律特点主要表现在音域宽广、旋律悠扬、音调丰富等方面。

其音域通常较为宽广,高低音之间的跳跃较大,给人一种辽阔的感觉。

旋律线条悠扬,常常采用级进和跳进相结合的手法,使得整个旋律更具动感和韵律感。

同时,音调丰富多样,运用了大量的装饰音和滑音,使得长调民歌更具民族特色。

四、蒙古族长调民歌的节奏特点蒙古族长调民歌的节奏特点主要表现为自由、多变和富有律动性。

在演唱过程中,歌手可以根据歌曲内容和情感表达的需要,自由地调整节奏,使得整个歌曲更具表现力和感染力。

同时,长调民歌的节奏多变,常常在稳定的节奏中穿插不规律的节奏型,形成了独特的节奏韵律。

此外,长调民歌的律动性很强,使得整个歌曲更具动感和生命力。

五、蒙古族长调民歌节奏的探析(一)节奏与歌词的关系蒙古族长调民歌的节奏与歌词密切相关。

歌词的句式结构和语义内容决定了歌曲的节奏布局。

在演唱过程中,歌手需要根据歌词的情感表达和内容变化,灵活地调整节奏,使得歌曲更加生动和贴切。

同时,歌词的押韵和节奏感也为歌曲增添了艺术魅力。

(二)节奏与演唱技巧的关系演唱技巧是表现蒙古族长调民歌节奏的重要手段。

歌手通过运用不同的演唱技巧,如呼吸、换气、颤音等,来控制歌曲的节奏和韵律,使得整个演唱更具表现力和感染力。

蒙古族长调民歌和短调民歌的联系与异同摘要:民歌承载着民族精神,也是民族文化重要的构成要素。

蒙古族民歌作为蒙古族乃至中国北方诸多游牧民族音乐文化的代表,同样具有这样的特征。

现在生活在辽宁阜新地区的蒙古族,他们的祖先无论是世代居住于此的部落,还是在不同历史时期由其他地区迁居至此的诸如蒙古族、兀良哈、土默特等部落,起初都过着游牧生活。

在游牧的历程中,民歌始终伴随着蒙古族人民生产、生活的各个环节,成为他们社会生活中不可或缺的精神养分。

关键词:蒙古族民歌;长调;短调;差异1、蒙古族民歌的嬗变轨迹1.1长调民歌与短调民歌的联系与不同蒙古族民歌中,长调和短调分别是不同的生产生活方式的产物,长调与游牧的生产生活方式相称,而短调则与定居耕作的农耕文化相称。

由于长调民歌与短调民歌产生的环境存在较大的差异,所以,这两种民歌的音乐形态,也存在着较大的差异。

迄今为止仍然流行于内蒙古锡林郭勒地区的民歌《小黄马》,是一首典型的长调民歌。

长调节奏自由,音域宽广,音程跳跃,运用拖腔和诺古拉装饰音是其最显著的特点。

长期流行于阜新蒙古族自治县的蒙古族民歌《海丽海丹》,则是一首典型的短调民歌。

短调的节奏相对规范整齐,音域相对较窄,每句的末尾基本都会用到一个长音。

音程平缓,多数为六度、七度、八度,超过八度的大跳很少出现,不使用“诺古拉”装饰音。

由此可见,长调与短调,虽然都属于蒙古族民歌,但从节奏到音域、音程,都可以看出明显的不同。

1.2半长调民歌:一种过渡阶段的音乐形态由于长调和短调两种民歌在音乐形态上存在明显的差异,因此,我们可以根据这种差异轻而易举地辨别一首蒙古族民歌的类型。

但是,在现存的蒙古族民歌中,有一种兼具长短调民歌风格特征的“半长调民歌”,这是一种出现在过渡阶段的音乐形态。

在蒙古族地区,流传下来的长调民歌,大部分其实都是这种“半长调民歌”。

这首蒙古族民歌的起音是比较自由的拖腔,中间部分节奏规范整齐,句子的尾音是一个长音。

可以看出,这首歌曲的音乐形态中,既存在长调自由拖腔的特点,又出现了短调节奏规范整齐的风格。

蒙古民歌从音乐特点来讲,大致分为“长调”和“短调”两大类。

1.长调民歌。

长调民歌是反映蒙古族游牧生活的牧歌式体裁,有较长大的篇幅,节奏自由,气息宽广,情感深沉,并有独特而细腻的颤音装饰。

长调民歌用蒙古语歌唱,其节奏舒缓自由,字少腔长,且因地区不同而风格各异。

锡林郭勒草原的长调民歌,声音嘹亮悠长,流行有《小黄马》、《走马》等。

呼伦贝尔草原的长调民歌则热情奔放,有《辽阔草原》、《盗马姑娘》等。

阿拉善地区的民歌节奏缓慢,流行有《富饶辽阔的阿拉善》、《辞行》等。

科尔沁草原的民歌以抒情为主,流行的有《思乡曲》、《威风矫健的马》等。

昭乌达草原民歌流行的有《翠玲》、《孟阳》等。

长调民歌在一些长音的演唱上,可以根据演唱者的情绪自由延长,从旋律风格及唱腔上具有辽阔、豪爽、粗犷的草原民歌特色。

长调民歌的衬词均以“嗒咿”、“咿哟”、“咿哟”等。

高音的衬词一般为开口音或半开口音;中音的衬词较灵活,结尾处的衬词一般是半开口音或闭口音。

在60年代风靡一时的大型音乐舞蹈史诗《东方红》中的《赞歌》,以及艺术魅力至今不衰的《走上这高高的兴安岭》等歌曲,即是以长调民歌力基础所创作的。

2.短调民歌。

与长调民歌明显不同的是,短调民歌篇幅较短小,曲调紧凑,节奏整齐、鲜明,音域相对窄一些。

短调一般是两行,有韵的两句式或四句式,节拍比较固定。

歌词简单,但不呆板,其特点在音韵上广泛运用叠字。

短调民歌主要流行于蒙汉杂居的半农半牧区。

往往是即兴歌唱,灵活性很强。

流行的有《锡巴喇嘛》、《成吉思汗的两匹青马》、《美酒醇如香蜜》、《拉骆驼的哥哥十二属相》等。

短调民歌流行在沃野千里的河套平原。

土默川平原及自治区其他农业和半农半牧区的民歌,都是短调民歌。

短调民歌也叫爬山调,山曲儿,多用汉语演唱。

所以,不仅内蒙古西部地区的蒙古人喜欢唱,汉族和其他民族的人也喜欢唱这种山曲儿。

在蒙古族民歌中,有很多长篇叙事的歌,如著名的《嘎达梅林》,它叙述了英雄嘎达为了蒙古人民的牧场,为了牧人的生存,同达尔罕王和反动军阀张作霖斗争的故事。

请列举十项我国少数民族国家级非物质文化遗产项目1、蒙古族长调民歌蒙古语称其为乌日汀道,意即长歌。

蒙古族长调民歌早在蒙古族形成时期就已经存在,它与草原、游牧生活方式息息相关,是蒙古族生产生活和精神性格的标志性展示。

其特点为字少腔长、高亢悠远、舒缓自由,宜于叙事,又长于抒情;内容绝大多数是描写草原、骏马、骆驼、牛羊、蓝天、白云、江河、湖泊等,被称为草原音乐活化石。

2、新疆维吾尔木卡姆艺术这一种集歌、舞、乐于一体的大型综合古典音乐艺术形式,是流传于新疆维吾尔族聚居区的各种木卡姆的总称,是新疆的“十二木卡姆”、“刀郎木卡姆”、“吐鲁番木卡姆”、“哈密木卡姆”等的总称。

3、藏戏藏戏是带着面具、以歌舞演故事的藏族戏剧,形成于14世纪,流传于青藏高原。

原系广场剧,只有一鼓一钹伴奏,别无其他乐器。

藏戏是一个非常庞大的剧种系统,拥有众多的艺术品种和流派。

藏戏唱腔高亢雄浑,基本上是因人定曲,每句唱腔都有人声帮和。

4、贵州侗族大歌侗族大歌起源于春秋战国时期,是在中国侗族地区一种多声部、无指挥、无伴奏、自然的民间合唱形式。

侗族大歌是无伴奏、无指挥的侗族民间多声部民歌的总称。

包括声音歌、叙事歌、童声歌、踩堂歌、拦路歌。

5、甘肃花儿花儿产生于明代初年,流行于甘肃、青海、宁夏等广大地区的一种山歌,是当地人民的口头文学形式之一。

花儿结构分两段,前段比兴、后段是歌唱的主题内容。

曲调具有浓郁的抒情性,有浓郁的地方气息,因歌词中把女性比喻为花朵而得名。

6、朝鲜族农乐舞中国朝鲜族农乐舞是集演奏、演唱、舞蹈于一体,反映传统农耕生产生活中祭祀祈福、欢庆丰收的民间表演艺术。

7、《格萨尔》史诗《格萨(斯)尔》是关于藏族古代英雄格萨尔神圣业绩的宏大叙事史诗。

讲述了格萨尔王为救护生灵而投身下界,率领岭国人民降伏妖魔、抑强扶弱、安置三界、完成人间使命,最后返回天国的英雄故事。

主要流传于中国青藏高原的藏族、蒙古族、土族、裕固族、纳西族、普米族等民族中,以口耳相传的方式讲述了格萨尔王降临下界后降妖除魔、抑强扶弱、统一各部,最后回归天国的英雄业绩。

蒙古族的长调民歌与短调民歌“长调”在音乐上的主要特征是歌腔舒展,节奏自由。

一般为上、下两句,所以四句歌词分两遍唱完;歌词内容绝大多数是骏马、骆驼、羊群、蓝天、白云、水草;唱法以真声为主,并使用一种叫“诺古拉”的特殊润腔方法,使悠扬的歌声更富有草原味道和生命力。

长调民歌不仅有较长大的篇幅,而且气息宽广,情感深沉,在长音上常有类似于马头琴演奏式的颤动和装饰。

有的长调还具有史诗般雄浑的气魄和苍凉感。

长调民歌是蒙古民歌主要艺术形式之一,主要流行于牧区。

内部结构较自由,题材集中表现在思乡、思亲以及赞马和酒歌等方面,在一首民歌中所反映的内容多集中于一个侧面,很少有长篇巨志。

长调民歌是蒙古音乐风格的标志。

包括草原牧歌、赞歌、思乡曲、婚礼歌、情歌等不同歌种。

音乐特点为音调高亢,音域宽广,曲调优美流畅,旋律起伏较大,节奏自由而悠长,多采用复合式节拍。

曲式结构以上、下句构成的乐段较为常见,也有复乐段乃至多乐段构成的联句体,以非方整性结构居多。

歌词多以两行为一段,在不同的韵步上反复叠唱。

词曲结合则“腔多字少”,常用甩腔和华彩性拖腔,以各种装饰音(诺古拉)点缀旋律。

除独唱外,还有齐唱、对唱、伴唱,乃至“潮尔”合唱等演唱形式。

优秀的长调民歌有流行于阿拉善的《富饶辽阔的阿拉善》、《轮番酒之歌》、《查干套海》、《辞行》、《牡丹梁》等,流行于呼伦贝尔的《辽阔的草原》等,流行于锡林郭勒的《小黄马》、《走马》等,流行于科尔沁草原的《威风矫健的马》、《思乡曲》等,都是乐段体的长调民歌。

短调民歌,蒙古语称之为“宝古尼·道”。

大凡曲调短小、节奏较快,不同于长调民歌的歌曲,统称为短调民歌。

短歌是近百年来在蒙古族聚居的农区和半农半牧区发展起来的民歌体裁。

短歌的典型结构是上下句构成的乐段。

其音乐特点为曲调简洁,装饰音较少,旋律线起伏不大,带有鲜明的宣叙性特征。

节奏规范多采用单一节拍,曲式多为对称的方整性结构。

除大量上、下句乐段结构之外,也有三句、四句、五句乃至更多乐句所构成的复杂曲式。