方剂学调和肝脾剂课件

- 格式:ppt

- 大小:132.50 KB

- 文档页数:46

中医《方剂学》和解剂(调和肝脾)——逍遥散(《太平惠民和剂局方》)一、组成柴胡,去苗、当归,去苗,微炒、白芍、白术、茯苓去皮,白者,各一两、甘草微炙赤,五钱。

二、用法上为粗末,每服二钱(6~9克),水一大盏,烧生姜一块切破,薄荷少许,同煎至七分,去滓热服,不拘时候(现代用法:参照原方比例,酌定用量,作汤剂煎服。

亦有丸剂,每日二次,每次6~9克)。

三、歌括1.逍遥散逍遥散用当归芍,柴苓术草加姜薄;2.丹梔逍遥散更有丹梔逍遥散,调经解郁清热着;3.黑逍遥散黑逍遥散有生地,血虚痛经功效卓。

四、功用疏肝解郁,健脾和营五、主治肝郁血虚,而致两胁作痛,寒热往来,头痛目眩,口燥咽干,神疲食少,月经不调,乳房作胀,脉弦而虚者。

六、方解逍遥散为肝郁血虚,脾失健运之证而设。

肝为藏血之脏,性喜条达而主疏泄,体阴用阳。

若七情郁结,肝失条达,或阴血暗耗,或生化之源不足,肝体失养,皆可使肝气横逆,胁痛,寒热,头痛,目眩等证随之而起。

“神者,水谷之精气也”(《灵枢·平人绝谷篇》)。

神疲食少,是脾虚运化无力之故。

脾虚气弱则统血无权,肝郁血虚则疏泄不利,所以月经不调,乳房胀痛。

此时疏肝解郁,固然是当务之急,而养血柔肝,亦是不可偏废之法。

本方既有柴胡疏肝解郁,又有当归、白芍养血柔肝。

尤其当归之芳香可以行气,味甘可以缓急,更是肝郁血虚之要药。

白术、茯苓健脾去湿,使运化有权,气血有源。

炙甘草益气补中,缓肝之急,虽为佐使之品,却有襄赞之功。

生姜烧过,温胃和中之力益专,薄荷少许,助柴胡散肝郁而生之热。

如此配伍,既补肝体,又助肝用,气血兼顾,肝脾并治,立法全面,用药周到,故为调和肝脾之名方。

七、附方及方论1.加味逍遥散(《内科摘要》):逍遥散加丹皮、梔子各一钱(3克),水煎服。

功用:疏肝健脾,和血调经。

主治:肝脾血虚,化火生热。

或烦躁易怒,或自汗盗汗,或头痛目涩,或颊赤口干,或月经不调,少腹作痛,或小腹胀坠,小便涩痛等。

2.黑逍遥散(《医略六书·女科指要》):逍遥散加生地或熟地。

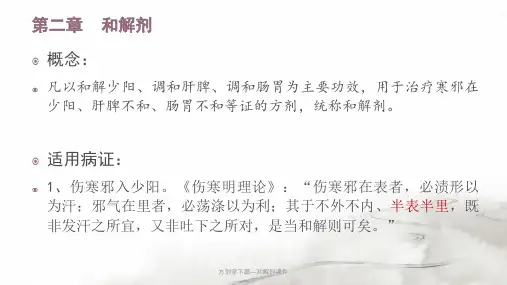

第二节调和肝脾调和肝脾剂,适用于肝脾不和的病证。

其证多由肝气郁结,横犯脾土,或因脾虚不充,肝失疏泄,而肝木乘脾,以致脘腹胸胁胀痛,神疲食少,月经不调,腹痛泄泻,以及手足不温等证。

常用疏肝理气药如柴胡、枳壳、陈皮等,与健脾药如白术、茯苓、甘草等配伍组方。

代表方如四逆散、逍遥散、痛泻要方。

四逆散{伤寒论)[组成} 甘草炙(6g) 枳实破,水渍,炙干(6g) 柴胡{6g) 芍药(6g)各十分{用法} 上四味,捣筛,白饮和,服方寸匕,日三服。

[功用] 透邪解郁,疏肝理气。

[主治}1.阳郁厥逆证。

手足不温,或身微热,或咳或悸,或小便不利,或腹痛或泄利,脉弦。

2.肝脾不和证。

胁肋胀痛,脘腹疼痛,脉弦等。

{方解] 本方在《伤寒论》中治“少阴病,四逆”。

其证缘于外邪传经入里,气机为之郁遏,不得疏泄,导致阳气内郁,不能达于四末,而见手足不温。

此种“四逆”与阳衰阴盛的四肢厥逆有本质区别。

正如李中梓云:“此证虽云四逆,必不甚冷,或指头微温,或脉不沉微,乃阴中涵阳之证,惟气不宣通,是为逆冷”。

故治宜透邪解郁,调畅气机为法。

方中取柴胡入肝胆经,升发阳气,疏肝解郁,透邪外出为君药。

白芍敛阴养血柔肝为臣,与柴胡合用,以致阴和阳,条达肝气,且可使柴胡升散而无耗阴伤血之弊。

佐以枳实理气解郁,泄热破结,与柴胡为伍,一升一降,加强疏畅气机之功,并奏升清降浊之效;与白芍相配,又能理气和血,使气血调和。

使以甘草,调和诸药,益脾和中。

综合四药,共奏透邪解郁,疏肝理脾之效,使邪去郁解,气血调畅,清阳得伸,四逆自愈。

由于本方有疏肝理脾之功,所以后世常以本方加减治疗肝脾不和诸证。

{运用}1.本方原治阳郁厥逆证,后世多用作疏肝理脾之通剂,常用于肝胆气郁而致的四逆,或肝脾不和所致的脘腹疼痛。

以手足不温,或胁肋疼痛,脉弦为证治要点。

2.若咳者,加五味子、干姜以温肺散寒止咳;悸者,加桂枝以温心阳;小便不利者,加茯苓以利小便;腹中痛者,加炮附子以散里寒;泄利下重者,加薤白以除下重;气郁甚者,加香附、郁金以理气解郁;有热者,加栀子、川楝子以清内热。