第一讲地球运动(高三一轮复习)

第五课昼夜长短的变化规律

滕州一中东校区

【教学过程】

考点:昼夜长短的变化规律

[主干梳理自主落实]引导学生课前预习,完成下列内容,并且展示预习成果。

1、一般状况(以北半球为例)

①夏半年:太阳直射北半球,北半球各纬度,纬度越高,昼越长,夜越短。

②冬半年:太阳直射南半球,北半球各纬度,纬度越高,昼越短,夜越长。

2、二分二至日的昼夜长短变化

[核心考点精讲精析]

探究点一:昼夜长短的判读、变化及计算

(1)昼夜长短的判读

[思路归纳]利用光照图确定昼弧夜弧,进而判读昼夜长短。

晨昏线把所经过的纬线圈分割成昼弧和夜弧,同一纬线圈上,若昼弧长于夜弧,则昼长夜短;反之昼短夜长;赤道上全年昼夜等长。

注意:同一条纬线上各点,白昼时间相同,黑夜时间相同.

(2)昼夜长短状况规律

利用光照图引导学生观察昼弧夜弧长度比较,如下图:

左图,当太阳直射点在北半球时,北半球各地昼长夜短,且越往北昼越长,北极点附近出

现极昼现象;南半球各地昼短夜长,且越往南昼越短,南极点附近出现极夜现象。

右图,当太阳直射点在南半球时,南半球各地昼长夜短,且越往南昼越长,南极点附近出现极昼现象;北半球各地昼短夜长,且越往北昼越短,北极点附近出现极液现象。

。[思路归纳]太阳直射点的位置决定昼夜长短状况。太阳直射点在哪个半球,哪个半球昼长夜短,且越向该半球的高纬度地区白昼时间越长。

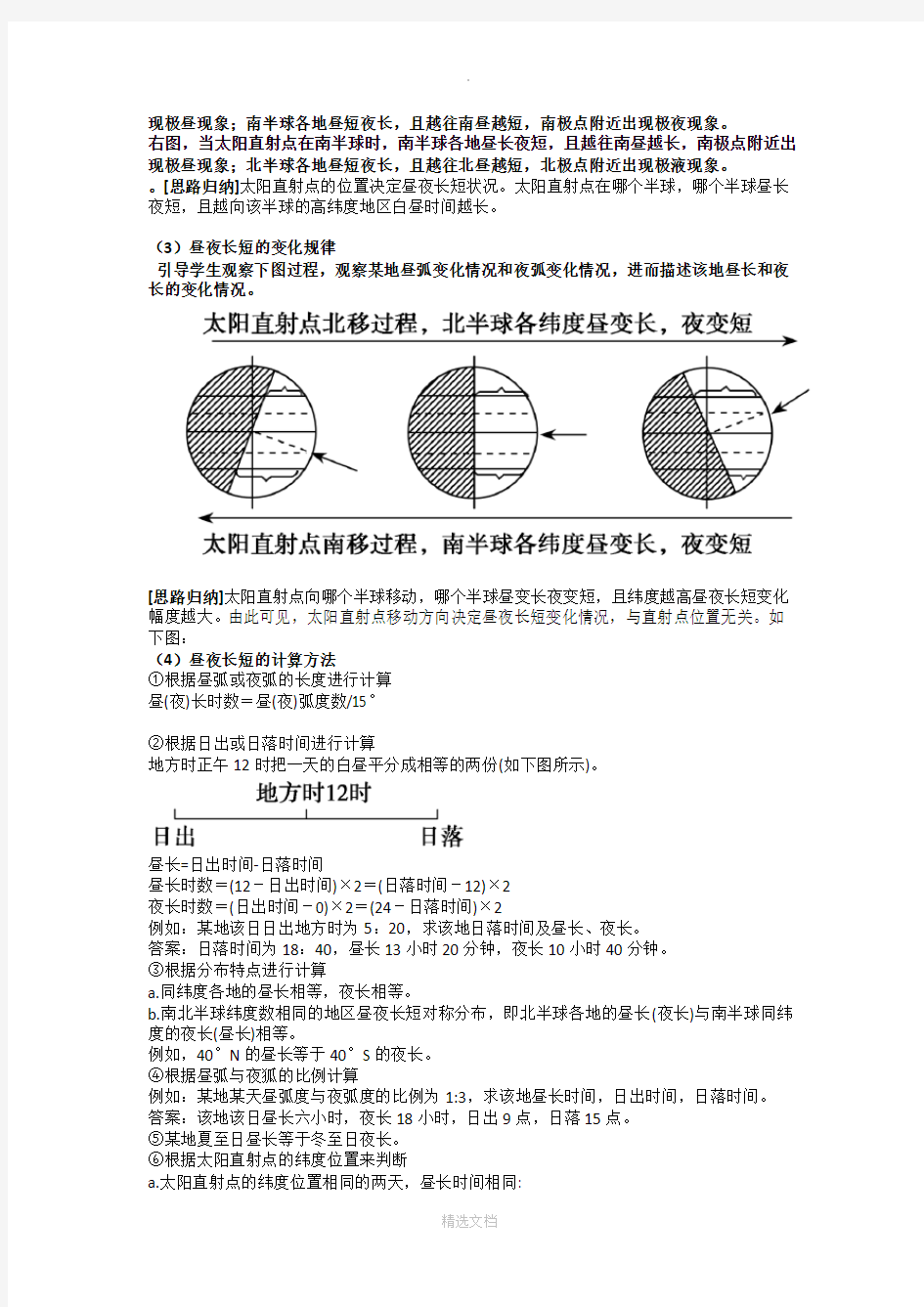

(3)昼夜长短的变化规律

引导学生观察下图过程,观察某地昼弧变化情况和夜弧变化情况,进而描述该地昼长和夜长的变化情况。

[思路归纳]太阳直射点向哪个半球移动,哪个半球昼变长夜变短,且纬度越高昼夜长短变化幅度越大。由此可见,太阳直射点移动方向决定昼夜长短变化情况,与直射点位置无关。如下图:

(4)昼夜长短的计算方法

①根据昼弧或夜弧的长度进行计算

昼(夜)长时数=昼(夜)弧度数/15°

②根据日出或日落时间进行计算

地方时正午12时把一天的白昼平分成相等的两份(如下图所示)。

昼长=日出时间-日落时间

昼长时数=(12-日出时间)×2=(日落时间-12)×2

夜长时数=(日出时间-0)×2=(24-日落时间)×2

例如:某地该日日出地方时为5:20,求该地日落时间及昼长、夜长。

答案:日落时间为18:40,昼长13小时20分钟,夜长10小时40分钟。

③根据分布特点进行计算

a.同纬度各地的昼长相等,夜长相等。

b.南北半球纬度数相同的地区昼夜长短对称分布,即北半球各地的昼长(夜长)与南半球同纬度的夜长(昼长)相等。

例如,40°N的昼长等于40°S的夜长。

④根据昼弧与夜狐的比例计算

例如:某地某天昼弧度与夜弧度的比例为1:3,求该地昼长时间,日出时间,日落时间。答案:该地该日昼长六小时,夜长18小时,日出9点,日落15点。

⑤某地夏至日昼长等于冬至日夜长。

⑥根据太阳直射点的纬度位置来判断

a.太阳直射点的纬度位置相同的两天,昼长时间相同:

如5月22日和7月22日的太阳直射点的纬度大致相同,所以某地5月22日的昼长等于7月22日的昼长。

b.两个日期的太阳直射点纬度若南北对称,则昼夜长短相反:

如7月22日和11月22日的太阳直射点纬度对称,所以7月22日的昼长等于11月22日的夜长

[典例解剖] (2011年高考江苏地理)下表为三地连续两日日出与日落时刻(北京时间)表。据此回答(1)~(2)题。

(1)三地按纬度由高到低排列正确的是()

A.①②③B.①③②

C.②①③D.③①②

(2)若③地为北京,则此时()

A.太阳直射点位于南半球且向北移

B.地球公转速度逐渐加快

C.北极圈内极昼的范围逐渐扩大

D.各地昼夜长短相差最小

[命题立意]本题组通过昼夜长短的变化数据,考查考生对地球运动规律的掌握程度,计算难度小;从能力考查层面上,考查考生运用数据总结规律、运用知识分析问题的能力,难度不大。

[解析]从表中数据可以看出,①地昼长大于12小时(当日14小时,次日14小时04分),且昼逐渐变长;②地昼长小于12小时(当日11小时22分,次日11小时20分),且昼逐渐变短;③地昼长大于12小时(当日13小时08分,次日13小时10分),且昼逐渐变长。第(1)题,①③两地均昼长夜短,所以在太阳直射的半球,且纬度①高于③(纬度越高,昼越长),②与①③虽不在同一个半球,但是昼长最接近12小时,所以纬度最低,因此三地纬度由高到低为①③②。第(2)题,③地昼长夜短,且昼逐渐变长,如果③地为北京,则太阳直射北半球,直射点继续向北移动。地球越来越接近远日点,公转速度逐渐变慢;北极圈内极昼范围逐渐扩大;除赤道地区外,全球各地昼夜长短相差逐渐变大。

[答案](1)B(2)C

[特别提示]

(1)太阳直射该地,该地不一定昼最长夜最短。北半球各地夏至日这一天昼最长,南半球各地冬至日这一天昼最长。

(2)昼变长夜变短不等于昼长夜短,如北半球昼变长说明太阳直射点向北移动,但其可能直射南半球,此时,北半球昼短夜长;也可能直射点在北半球,此时,北半球昼长夜短。昼变短夜变长与昼短夜长亦是同样道理。

(3)太阳直射点的纬度越高,地球上各地昼夜相差越大,出现极昼极夜的范围越大。

[典例解剖]甲、乙为地球表面关于地心的对称点。据此回答(1)~(2)题。

(1)当乙地新年钟声敲响时(1月1日零时),则()

A.甲地正午太阳高度达一年中最大

B.甲地昼长达一年中最长

C.甲地正值正午时刻

D.甲地位于太阳直射点上

(2)若甲、乙两地分别位于晨线和昏线上,甲地地方时为8时,则()

A.甲地昼长为16小时

B.乙地昼短夜长

C.太阳直射北半球

D.乙地正值夏半年

解析:第(1)题,本题考查学生的空间思维、逻辑推理能力。甲、乙两地为对跖点,则纬度数值相等、所在半球(南北)相反、经度数值之和为180°。当乙地为1月1日零时时(新年钟声敲响),甲地地方时为12时,正值正午时刻,但甲地正午太阳高度不一定达一年中最大,甲地昼长不一定达一年中最长,甲地也不一定位于太阳直射点上。第(2)题,若甲、乙两地分别位于晨线和昏线上,则甲地地方时8时为日出时刻,其昼长为(12-8)×2=8(小时),太阳直射另一半球(乙地所在的半球),乙地昼长为16小时。

答案:(1)C(2)D

图1四条曲线分别示意四地3月21日到6月30日的日出时间。读图1,回答3~5题。

3.与摩尔曼斯克地区日出时间对应的曲线是

A.①

B.②

C.③

D.④

4.④地位于

A.南半球中纬度

B.北半球低纬度

C.副热带高压带

D.副极地低压带

5.8月23日,②的昼长约为

A.24小时

B.22小时

C.20小时

D.18小时

【分析】3.B。从图中可以知道,①、②、③都有

极昼现象,④没有,所以先排除。而摩尔曼斯克

地区在极圈里面,但是它既不在极圈上,也不在极点上,应该介乎二者之间,所以应该选B。

4.D。根据图④地3月21日到6月30日的日出时间可以看出,此地位于北半球,由于在夏至日这一天的白昼在18个小时以上,推理可得纬度应该在60度以上,所以应该选D。

5.C。从图中知道从3月21日到4月23日的变化和8月23日到9月23日的变化应该一致,即4月23日的昼长就是8月23日的昼长,即大约2点日出,所以白昼长应该为20小时,故选C。

探究点二昼夜长短与日出日落方位

[思路归纳]见高考总复习第29页“方法点拨”栏目第2点

北半球昼夜长短与日出日落方位

全球日出日落方位

①太阳直射赤道时,日出整栋,日落正西;

②太阳直射北半球时,日出东北,日落西北;

③太阳直射南半球时,日出东南,日落西南。

[典例解剖]下图为经纬网图。图中A点位于南纬68度,AB为晨昏线的一段;此刻,北京处于白昼;近期,C地日出时刻越来越早。据题设条件回答3~4题。

3.此刻,与北京日期不相同的是()

A.圣保罗B.华盛顿

C.开普敦D.莫斯科

4.下列推断正确的是()

A.该日,大约在7月中旬

B.该日,C地太阳从东南方向升起

C.该季节,正值尼罗河枯水期

D.该季节,马达加斯加岛白昼比塔斯马尼亚岛长

解析:第3题,由北京处于白昼可以判断AB为昏线,这时东经120°与昏线与赤道的交点B 的经度差是90°,由此两点推知北京时间恰是正午12时,0时经线则是与东经120°相对的西经60°,也就是说与北京不在同一天的经度范围是西经60°向西到180°经线,选项中符合的是华盛顿。第4题,C地位于南半球,日出时刻越来越早说明南半球的白昼越来越长,A点是晨昏线与纬线的切点,位于南纬68°及其以南的地区是极夜,说明太阳直射北纬22°,根据太阳直射点每月移动接近8°的道理,可以推知此时大约在7月初,正是尼罗河的汛期。北半球夏半年时,全球日出方位都是东北方,日落方位都是西北方。塔斯马尼亚岛的纬度高于马达加斯加岛,在南半球的冬半年白昼短于马达加斯加岛。

答案:3.B 4.D

[资源拓展]

巩固练习

2010年10月1日18时59分57秒,“嫦娥二号”卫星在西昌卫星发射中心成功发射。CCTV—4在特别节目《嫦娥奔月》中全程直播了“嫦娥二号”的发射过程。据此回答1~3题。1.在国外留学的小明于当地时间2010年10月1日10时59分打开电视时,正好看CCTV—4全程直播“嫦娥二号”发射过程,小明最可能留学在()

A.美国B.新西兰

C德国

D.英国

2.“嫦娥二号”升空时,地球在公转轨

道上位于右图中()

A.ab段

B.bc段

C.cd段

D.da段

下图示意我国某高档住宅小区内的楼房,环境优美,楼房采光条件好,前排楼房对后面建筑的采光没有影响,PQ为某栋楼房东侧墙与地面交线的延长线。夏至日北京时间13时32分时太阳光线从南偏西15°方向射向阳台,该日阳台日照时间是10小时40分钟。

根据上述材料,回答(1)~(2)题。

(1)该城市的经度是()

A.105°E B.120°E

C.100°E D.112°E

(2)此日该城市的昼长是()

A.13小时B.15小时20分钟

C.14小时40分钟D.16小时

[板书设计]

第三节昼夜长短的变化规律

一、昼夜长短的判读、变化及计算

1.昼夜长短的判读

2.昼夜长短状况规律

3.昼夜长短的变化规律

4. 昼夜长短的计算方法

二、昼夜长短与日出日落方位

1. 北半球昼夜长短与日出日落方位

2. 全球日出日落方位

昼夜长短的变化规律及其计算 高考频度:★★★★☆难易程度:★★★☆☆ 下图是一位驴友在别德马(40°30′S,64°W)拍摄的景观图片。据此完成1—3题。 1.图片拍摄日期最有可能是 A.1月1日B.4月1日C.7月1日D.10月1日2.此时,太阳位于拍摄者的 A.东北方B.西北方C.东南方D.西南方3.这一天,北京的昼长大约是 A.10小时B.11小时C.13小时D.14小时【参考答案】1.C 2.A 3.D 昼夜长短的变化规律及其计算 一、昼夜长短的变化规律 昼夜长短的变化是地球运动的重要地理意义之一,突破此考点应主要抓住“三看”:

1.昼夜长短的判读——看“弧长” 晨昏线把所经过的纬线圈分割成昼弧和夜弧。同一纬线圈上,若昼弧长于夜弧,则昼长夜短,反之昼短夜长;赤道上全年昼夜等长。 2.昼夜长短分布——抓“直射点位置” 太阳直射点所在的半球位置决定昼夜长短状况。太阳直射点在哪个半球,哪个半球就昼长夜短,且越向该半球的高纬度地区白昼时间越长。太阳直射点所在半球的极点周围出现极昼现象。如下图所示。 3.昼夜长短变化——抓“移动方向” 此处的“移动方向”主要是指太阳直射点的移动方向,它决定昼长、夜长的变化趋势,纬度高低决定昼夜长短的变化幅度。太阳直射点向哪个半球移动,哪个半球就昼变长夜变短;且纬度越高,昼夜长短变化幅度越大。如下图所示。 二、日出、日落与昼夜长短的计算 太阳视运动是指一天中肉眼所见太阳在天空中东升西落的运行状况。其中日出东方,日落西方,正午12点(地方时)时位于观察者的正南方或正北方。下图反映的是北纬40°附近某地在二分二至日的太阳视运

动轨迹。该图可反映日出日落时间与昼夜长短、日出日落方位、正午太阳高度等。 太阳视运动轨迹 1.太阳直射点位置、日出日落方位与昼夜长短的对应关系 直射点位置日出方位日落方位昼夜长短 北半球 东北 (早于6时日出) 西北 (晚于18时日落) 北半球昼长夜短 南半球昼短夜长 赤道 正东 (6时日出) 正西 (18时日落) 昼夜等长 南半球 东南 (晚于6时日出) 西南 (早于18时日落) 北半球昼短夜长 南半球昼长夜短注:当极圈内有地区出现极昼时,若是北半球,则出现极昼的地区正北日出,正北日落(0时日出,24时日落);若是南半球,则出现极昼的地区正南日出,正南日落(0时日出,24时日落)。 2.昼夜长短的计算 (1)利用已知的日出或日落的地方时来求算 一个地区一天的日出和日落时间反映了该日的昼夜长短状况。白昼以12点为界,上午与下午时间间隔相等;黑夜以午夜(0时或24时)为界,上半夜与下半夜时间间隔相等。 因此已知某地某一天的昼长,可求出该日的日出、日落时间(地方时),其方法为: 日出时间=12- 昼长 2日落时间=12+ 昼长 2 相反,根据某地某一天日出日落时间可计算昼长、夜长,其方法为: 某地昼长=日落时间-日出时间=(正午12点-日出时间)×2=(日落时间-正午12点)×2 某地夜长=(子夜24点-日落时间)×2=(日出时间-子夜0点)×2

昼夜长短的变化规律及判断技巧 安徽明光中学周兵 一、昼夜长短的变化规律 (一)纬度变化 1.春分日(3月21日)或秋分日(9月23日),太阳直射点位于赤道,晨昏线与经线重合,全球各地昼夜平分。 2.一年(除春秋分日)中任何一天,昼长由刚好出现极昼的地方向刚好出现极夜的地方减少,即昼长由24小时递减至0小时。例如太阳直射点位于北半球(设直射点位于北纬α上),晨昏线与经线斜交,北纬(90°-α)到北极点出现极昼现象,南纬(90°-α)到南极点内出现极夜现象,赤道上昼夜平分。在这一天,自北纬(90°-α)至南纬(90°-α),昼长由24小时递减至0小时。 3.从南北半球来看,太阳直射点所在的半球各地都是昼长夜短,纬度越高,昼长越长,极点周围有极昼现象,另一个半球的情况正好相反。例如,春分日至秋分日,太阳直射点位于北半球。此半年内,北半球各地昼长夜短,为夏半年;南半球各地昼短夜长,为冬半年。此半年内,北半球纬度越高,昼越长;越往南,南半球反之。 4.昼长差规律:随纬度的增加,昼夜长短的变化幅度越来越大,即昼长年较差随纬度的增加而增大(极昼极夜除外)。在赤道上,昼夜终年等长,昼长年较差为0,到南北极圈上发展到了极端,最长昼达24小时,最短昼仅为0,昼长年较差达24小时。北极圈以北和南极圈以南,极昼极夜的日数,随纬度的增加而增多,到了极地达到最大值。但是,不论在哪个纬度,当地的全年平均昼长和平均夜长都是相等的,都是12小时。故与赤道地区或春秋分12小时昼长比较:同一时期纬度愈高昼长差愈大;同一地点两至日昼长差最大。 (二)季节变化 1.赤道总是被晨昏线平分成相等的两部分,全年昼夜平分。 2.自极点至极圈,出现极昼(夜)现象的时间由大约半年减少至1日。 3.北半球各地,夏至日(6月22日)昼最长;冬至日(12月22日)昼最短。自夏至日至冬至日半年内,昼渐短;自冬至日至次年夏至日半年内,昼渐长。南半球各地反之。 4.全球各地,春秋分昼夜平分。北半球各地自春分日至秋分日半年内,昼长夜短;自秋分日至次年春分日半年内,昼短夜长。南半球各地反之。 二、昼夜长短的判断技巧 1.利用太阳直射点来判断昼夜长短 太阳直射点在北半球,北半球昼长夜短;太阳直射点在南半球,南半球昼长夜短。太阳直射点向北移动,北半球昼渐长;太阳直射点向南移动,南半球昼渐长。 2.利用日出日落时间来判断昼夜长短 昼长=日落时间-日出时间=2|日落时间-12|或昼长=2|12-日出时间|。理论上来讲,某地的日落时间(地方时)与日出时间(地方时)之差即为该地昼长。某地的正午时间(地方时12点)为白昼的中间时刻,上午(晨至正午)与下午(正午至昏)的时间相等,均为昼长的一半,则可在只知某地日出时间(晨)或日落时间(昏)的情况下,便可求得该地昼长和夜长。

专练3 昼夜长短变化规律及其计算 1.[2020·江苏卷,2]2020年4月8日22时,小明在上海观赏了“超级月亮”。与此时全球昼夜分布状况相符的是( ) [2020·南京市三模]图为安徽省某村住宅楼景观,箭头分别表示日出和正午时刻太阳光线照射的方向,据此完成2~3题。 2.该日当地昼长约为( ) A.10小时 B.12小时 C.13小时 D.14小时 3.该日之后到当地正午日影最短期间( ) A.正午住宅内光照面积变大 B.安徽各地昼夜差值扩大 C.我国各地日出东南 D.地球公转速度变快 [2020·河南名校模拟]城市路灯有光控和钟控两种,光控路灯可根据光线强弱自动开关,一年中昼夜长短的变化,会导致光控路灯的开关时间不同,下图是我国某城市二分二至日光控路灯开关时刻示意图。据此完成4~5题。

4.该城市的经度最可能是( ) A.108°E B.121°E C.131°E D.141°E 5.该城市光控路灯耗电量最多的节气是( ) A.a B.b C.c D.d [2020·山东济南模拟]家住南京(118°46′E,32°03′N)的小明每天早晨沿着玄武湖边绿道(如下图)跑步锻炼。他从A地出发,按照顺时针方向的线路匀速绕湖一圈。据此完成6~7题。 6.若不考虑天气因素,小明想要做到每天都在日出时出发跑步,有关其出发时间(北京时间)的叙述,正确的是( ) A.3月1日到5月1日出发时间推迟 B.4月1日到6月1日出发时间提前 C.5月1日到7月1日出发时间推迟 D.6月1日到8月1日出发时间提前 7.某日小明出发时观测到太阳刚好从正东方的湖面升起,他看了一下手表,下列时间最接近的是( ) A.5时30分 B.6时00分 C.6时05分 D.6时12分 [2020·天津滨海区二模]国庆节当天,李明到北京天安门广场游览,如图为他拍摄的照

微专题5 昼夜长短的变化及计算 1.北半球夏半年,太阳直射北半球,北半球昼长夜短,纬度越高,白昼越长,北极圈以内有极昼;南半球相反。 2.北半球冬半年,太阳直射南半球,北半球昼短夜长,纬度越高,白昼越短,北极圈以内有极夜;南半球相反。 3.北半球夏至日,北半球各地白昼达到一年最长,夜最短,北极圈及其以内为极昼;南半球相反。 4.春秋分日,全球昼夜平分。 5.同一纬线上各点的昼夜长短相等;南北半球纬度数相同的地区昼夜长短“对称”分布。 读“部分月份全球各纬度昼夜长短分布规律图”,回答1~2题。 1.曲线e可能出现的月份是() A.5月B.8月 C.11月D.12月 2.图中三条昼夜长短分布曲线能够明确表达出的规律是() A.冬至日,南极圈及其以南全为极昼 B.赤道昼夜等分只出现在春秋分日 C.纬度越高,昼夜长短变化幅度越大 D.纬度数相同的南北半球两地,一地昼长等于另一地的夜长

答案 1.C 2.D 解析第1题,结合图示知,此时南极圈以内出现极昼,北极圈以内出现极夜,此时为北半球的冬半年,由于极昼或极夜范围较小,可能出现的月份为11月。第2题,该图示表达出部分月份全球各纬度昼夜长短分布规律,从中可以读出纬度数相同的南北半球两地,一地昼长等于另一地的夜长,从而确定正确答案。 读“某日四地的昼长对比表”,完成3~4题。 3. A.甲、乙、丙、丁B.乙、丙、丁、甲 C.丙、乙、甲、丁D.丁、甲、乙、丙 4.当甲地正午太阳高度达一年中最大值时() A.甲地的日出早于乙 B.乙、丁的正午太阳高度相同 C.丙地昼长与夜长的差值大于其他三地 D.丁地出现极昼现象 答案 3.D 4.B 解析第3题,当太阳直射点位于南半球时,位置越偏南,昼越长,据此排列从北到南的次序。第4题,甲地正午太阳高度最大,此时期昼长为12小时,太阳直射赤道,为北半球的春分(或秋分)日;根据表中乙、丁昼长知二者分别位于南北半球纬度相同的位置。春秋分时,纬度相同的地点正午太阳高度相同。

第三节 地球运动(4)---------昼夜长短的变化规律 由于黄赤交角的存在,地球公转过程中太阳直射点会南北移动, 引起昼弧、夜弧的长短变化,从而导致昼夜长短的变化 一、昼弧与夜弧、昼长与夜长 1、晨昏线可以把纬线分为 和 两部分, 代表昼长, 代表夜长。 同一纬圈上,昼弧+夜弧= 小时;昼弧 夜弧,则昼夜等长;昼弧<夜弧,则昼 夜 昼弧<夜弧,则昼 夜 若某纬线全部位于昼半球,则该纬线出现 现象,若某纬线全部位于夜半球,则该纬线所在地出现 现象。 2、昼长、夜长、日出时间、日落时间的计算。 ⑴、若某地6:00日出,18:00日落,则该地的昼长为 小时,夜长为 小时。 ⑵、若某地5:30日出,则该地 日落,则该地的昼长为 小时,夜长为 小时, 该地昼 夜 。若某地7:00日出,则该地 日落,则该地的昼长为 小时,夜长为 小时,该地昼 夜 。 ⑶、若某地昼长为10小时,夜长为 小时,昼 夜 ,日出时间为 ,日落时间为 。 ⑷、若某地上午长为5小时,则该地的白天长为 小时,黑夜长为 小时, 日出时间为 ,日落时间为 ,该地昼 夜 。 ⑸、若某地昼弧所跨的弧度为240°,求该地的昼长为 小时,夜长为 小时。 二、光照图的画法。 1、地球上有五条特殊的纬线,分别是赤道、南北回归线和南北极圈。赤道最 ,并且与地轴垂直;南北回归线应该用虚线来表示,纬度大小为 ,南北极圈也用虚线来表示,纬度为 N 和 S 南北回归线的纬度与南北极圈的纬度 。 2、在图1中直射点为 点,直射点所在的纬度为∠ ,晨昏线AB 与直射光线 ,A 点所在纬线全部都在昼半球出现 现象,B 点所在的纬线全部都在夜半球,出现 现象。 ∠X 与∠Y ,∠y 与∠y ′ ,∠X 与∠2 。∠X 的大小决定了直射点的纬度, ∠Y 的大小决定了极昼极夜范围的最低纬度,∠2的大小决定了极昼极夜的范围。 3、在二分二至日的光照图中画出晨昏线,并用阴影部分表示夜半球。 a.在春分日的光照图中, 太阳直射点在 各纬线上昼弧等于夜弧,全球昼夜 ,均为 小时,全球各地日出时间为 点,日落为 点,极昼极夜的范围为 ,即南北极点。 b.在夏至日的光照图中, 太阳直射点在 半球,太阳直射 点的纬度为 ,北半球昼 弧 夜弧,昼长 12小时, 夜长 12小时,昼 夜 ; 南半球昼弧 夜弧, 昼长 12小时,夜长 12小时, 昼 夜 ,极昼的范围为 ;极夜的范围为 。 c.在秋分日的光照图中, 太阳直射点在 ,各纬线上昼弧等于夜弧,全球昼夜 ,均为 小时,全球各地日出时间为 点,日落为 点,极昼极夜的范围为 ,即南北极点。 d.在冬至日的光照图中, 太阳直射点在 半球,太阳直射 点的纬度为 ,北半球昼 弧 夜弧,昼长 12小时, 夜长 12小时,昼 夜 ; 南半球昼弧 夜弧, 昼长 12小时,夜长 12小时, 昼 夜 ,极昼的范围为 ;极夜的范围为 。 4、随直射点的移动北半球昼夜长短及极昼极夜范围的变化规律。 春分日:全球昼夜等长,极昼极夜的范围为极点。 北半球昼变 ,夜变 ,昼 夜 ,极昼的范围从 向 扩大。 南半球昼变 ,夜变 ,昼 夜 ,极夜的范围从 向 扩大。 夏至日:北半球昼最长,夜最短,极昼极夜的范围为极圈以内(66°34′-90°)。 北半球昼变 ,夜变 ,昼 夜 ,极昼的范围从 向 缩小。 南半球昼变 ,夜变 ,昼 夜 ,极夜的范围从 向 缩小。 秋分日:全球昼夜等长,极昼极夜的范围为极点。 北半球昼变 ,夜变 ,昼 夜 ,极昼的范围从 向 扩大。 南半球昼变 ,夜变 ,昼 夜 ,极夜的范围从 向 扩大。 冬至日:北半球昼最短,夜最长,极昼极夜的范围为极圈以内(66°34′-90°)。 北半球昼变 ,夜变 ,昼 夜 ,极昼的范围从 向 缩小。

昼夜长短的变化规律及其应用 【知识归纳】 一、昼夜长短的变化规律 1.昼夜长短的纬度变化规律 赤道上始终昼夜平分,昼夜长度各为12小时,昼夜长短的变化幅度最小,为0小时。纬度越高,昼夜长短的变化幅度越大。南极圈以南、北极圈以北地区出现极昼极夜现象时,昼夜长短的变化幅度最大,可达24小时。 2.昼夜长短的季节变化规律 以北半球为例,冬至与夏至,昼夜长短的变化幅度最大;春分与秋分,全球昼夜平分,昼夜长短的变化幅度最小。夏半年(春分—秋分),北半球昼长夜短,且越往北,昼越长,夜越短。冬半年(秋分—次年春分),北半球昼短夜长,且越往北,昼越短,夜越长。 二、昼夜长短的计算公式 1.昼长=昼弧所跨经度/15° 2.昼长=日落时间—日出时间 3.昼长=(12:00—日出时间)×2=(日落时间—12:00)×2 4.昼长=24—夜长 三、昼夜长短的变化规律的应用 1.利用昼夜长短判断南北半球 当太阳直射北半球时,昼长夜短为北半球,昼短夜长为南半球。当太阳直射南半球时,昼长夜短为南半球,昼短夜长为北半球。 2.利用昼夜长短判断纬度的高低 昼长与12小时的差值越大,说明昼夜长短的变化幅度越大,所处的纬度越高;差值越小,纬度越低。 3.利用昼夜长短计算日出日落时间 日出地方时=12—昼长/2,日落地方时=12+昼长/2。 4.利用昼夜长短判断某地的季节 昼长夜短为当地的夏半年,昼短夜长为当地的冬半年。 【典例精析】 一天,我国某城市于北京时间4时30分日出,18时30分日落。据此回答1—2题。 1.该城市的经度为() A.123.5°E B.112.5°E C.127.5°E D.135°E 2.该城市应位于北京的() A.西南方向B.西北方向C.东南方向D.东北方向 【解析】当地的昼长=日落时间—日出时间=18时30分—4时30分=14小时,故日出时间=12—昼长/2=5时。所以当地地方时为5时时,对应北京时间为4时30分,要早30分钟,即该城市经度应在北京时间所用经度120°E向东7.5°,即127.5°E。 该城市位于我国,而我国经度超过125°E的领土绝大部分位于东北地区,东北地区应位于天津的东北方向。 【答案】1.C 2.D 下图各线示意不同纬度地的白昼长度变化。读下图,回答3—4题。

二、昼夜长短 日照时间的长短是地球上冷热变化的一个重要因素。某地日照时间长,就意味着可以接收较多的太阳辐射能量,就会热一些,反之则要冷一些。决定日照时间长短的主要因素是昼夜的长短变化。 1.晨昏圈和昼夜交替 地球是个非透明的球体,阳光只能照亮它的一半。阳光照射的半球为昼半球,该半球处于白昼状态;背着太阳的半球为夜半球,该半球处于黑夜状态。随着地球自转,昼半球和夜半球的分界线在地表不断地移动着。从夜半球到昼半球的昼夜界线为晨线;从昼半球到夜半球的昼夜界线为昏线。晨线和昏线都是半圆弧,二者构成地球上的一个大圆,叫做晨昏圈(如图4-4)。由于地球的自转,晨昏圈通过的地方,就是该地一天中的早晨或黄昏。昼半球和夜半球是不断相互交替出现的,这种现象称为昼夜交替。 2.昼夜长短的计量 晨昏圈一般都把地球的纬线分成两部分,即两个弧段。位于昼半球的那段纬线,称为昼弧;位于夜半球的那段纬线,称为夜弧。昼弧和夜弧的相对长度,决定着某纬线上各点的昼夜长短(如图4-5)。若昼弧长于夜弧,则昼长夜短;若夜弧长于昼弧,则昼短夜长;若昼弧等于夜弧,则昼夜等长。

某地昼弧和夜弧的变化,即昼夜长短与哪些因素有关呢?一是当地的地理纬度,用表示;二是太阳赤纬,用δ表示。 如图4-6所示,设某地纬度为,该日太阳赤纬为δ,圆弧ABCD即 为太阳周日视运动的轨迹。当太阳处于A点时,太阳升出地平,也就是白昼的开始和黑夜的结束;当太阳处于B点时,即太阳上中天,当地此时是正午,白昼的时间已经过去了一半;当太阳处于C点时,太阳落入地平,也就是白昼的结束的黑夜的开始;当太阳处于D点时,即太阳下中天,当地此时为子夜。所以,昼长实际上就是,太阳自出地平(A点)经上中天(B点),到落地平(C点)的时间间隔,它等于做周日视运动的太阳由B点运移到C点所需时间的两倍。而太阳由B点运行到C点所需的时间,就是太阳落地平时的时角。所以,昼长等于太阳落地平时的时角的两倍。我们把太阳落地平时的时角,叫做半昼长。 通常选用T代表昼长,用t代表半昼长,则有T=2t。由下图可见,t 密切。根据球面三角学的原理,得到: cost=-tgδ·tg 这就是半昼长的计算公式。在计算时,按照习惯,δ和都以北半球 为正号,南半球为负号。利用这个公式,可以计算出任何地点、任何日期的白昼和黑夜的长夜。

高考地理《昼夜长短的变化规律及其计算》 高考频度:★★★★☆难易程度:★★★☆☆ 下图是一位驴友在别德马(40°30′S,64°W)拍摄的景观图片。据此完成1—3题。 1.图片拍摄日期最有可能是 A.1月1日B.4月1日C.7月1日D.10月1日2.此时,太阳位于拍摄者的 A.东北方B.西北方C.东南方D.西南方 3.这一天,北京的昼长大约是 A.10小时B.11小时C.13小时D.14小时 【参考答案】1.C 2.A 3.D 昼夜长短的变化规律及其计算 一、昼夜长短的变化规律 昼夜长短的变化是地球运动的重要地理意义之一,突破此考点应主要抓住“三看”:

1.昼夜长短的判读——看“弧长” 晨昏线把所经过的纬线圈分割成昼弧和夜弧。同一纬线圈上,若昼弧长于夜弧,则昼长夜短,反之昼短夜长;赤道上全年昼夜等长。 2.昼夜长短分布——抓“直射点位置” 太阳直射点所在的半球位置决定昼夜长短状况。太阳直射点在哪个半球,哪个半球就昼长夜短,且越向该半球的高纬度地区白昼时间越长。太阳直射点所在半球的极点周围出现极昼现象。如下图所示。 3.昼夜长短变化——抓“移动方向” 此处的“移动方向”主要是指太阳直射点的移动方向,它决定昼长、夜长的变化趋势,纬度高低决定昼夜长短的变化幅度。太阳直射点向哪个半球移动,哪个半球就昼变长夜变短;且纬度越高,昼夜长短变化幅度越大。如下图所示。

二、日出、日落与昼夜长短的计算 太阳视运动是指一天中肉眼所见太阳在天空中东升西落的运行状况。其中日出东方,日落西方,正午12点(地方时)时位于观察者的正南方或正北方。下图反映的是北纬40°附近某地在二分二至日的太阳视运动轨迹。该图可反映日出日落时间与昼夜长短、日出日落方位、正午太阳高度等。 太阳视运动轨迹 1.太阳直射点位置、日出日落方位与昼夜长短的对应关系 直射点位置 日出方位 日落方位 昼夜长短 北半球 东北 (早于6时日出) 西北 (晚于18时日落) 北半球昼长夜短 南半球昼短夜长 赤道 正东 (6时日出) 正西 (18时日落) 昼夜等长 南半球 东南 (晚于6时日出) 西南 (早于18时日落) 北半球昼短夜长 南半球昼长夜短 注:当极圈内有地区出现极昼时,若是北半球,则出现极昼的地区正北日出,正北日落(0时日出,24时日落);若是南半球,则出现极昼的地区正南日出,正南日落(0时日出,24时日落)。 2.昼夜长短的计算 (1)利用已知的日出或日落的地方时来求算 一个地区一天的日出和日落时间反映了该日的昼夜长短状况。白昼以12点为界,上午与下午时间间隔相等;黑夜以午夜(0时或24时)为界,上半夜与下半夜时间间隔相等。

昼夜长短的变化-教案 第三节《地球公转的意义——昼夜长短变化》 教案设计 主讲人:黄兴永 [课题] 地球公转的意义——昼夜长短变化及规律 [授课对象] 高一年级302班学生 [课标与教材分析]本小节在民教育出版社出版的高中地理必修一的第一章—行星地球中的第三节,主要是地球公转引起的昼夜长短的变化及规律。这部分内容是地理高中教学阶段重点也是难点。与前一部分内容——地球自转及意义并列,是后面学习内容的基础,是学生必须理解的章节。这部分内容学生能从周围环境中切身的体会到,学生有较强的感性认识,但对其形成原理感到十分抽象。 [学情分析] 刚从初中升入高中,学生的学习习惯及思维方式仍停留在感性思维及对地理现象的观察上,缺乏对地理现象的理性分析。学生对这部分内容从身边环境中有感性的认识,可以概括出昼夜长短随纬度的变化规律和昼夜长短随季节的变化规律,但很难弄清其成因。由于学生生活在地球上,又不能从宏观角度及整体上去认识和把握,所以讲述这部分的理论知识,学生很难理解。这部分内容的学习必须借助多媒体技术,让学生观看动画演示、合作探究,概括出两大规律,教师然后加以指导使学生明确其成因。 [教学设计思想]由山东教育出版社出版的高中地理必修一的第一章—从宇宙看地球中的第三节—地球的公转的地理意义.本节课所设计的主要是地球公转引起的昼夜长短的变及规律。这部分内容是地理高中教学阶段重点也是难点。对于教师的教学过程来看,它的难点在于这部分内容比较抽象,对同学空间思维要求比较高,而传统的教学方法很难很好的去展示地球的空间运动。 为了贯彻新课程改革理念,充分利用课程资源,这节课的教学设计思想是多媒体动画和传统资源想结合,综合展现地球运动。通过展现,使学生更好地、更形象地去认知地球空间运动,从而使学生理解由地球空间运动所带来的地理现象。在这节课的设计当中有3个地方需要提出来:1.要利用生活中的地理常识来激发学生的好奇心,学习对生活有用的地理;2.在教师的教学过程中要本着以学生为主题的教育理念,结合认知规律和学生的实际,引导学生进行演示、自主观察、归纳,相互交流。进而引发学生质疑,分析其成因。因此要适当地利用提问来引导学生的思维;3.在知识掌握的基础上,要使得学生学会去分析一些地理现象,并努力挖掘学生们上课时的隐形资源。 [教学目标] 知识与技能 1.深入理解晨昏线的概念及理解其特点; 2.用动画演示法理解昼夜长短的变化及规律; 3.培养学生良好的读图习惯,教给学生读图的方法和技巧,提高学生从 地图中获取知识的能力,使学生更理解地球的空间运动。 过程与方法 1 / 4

不同纬度的昼夜长短如何通过公式计算? 2007-06-23 07:49 昼夜长短的计算昼长=12—(12—日出时间)×2=(日落—12)×2 6月22日,太阳直射在北回归线上,北半球昼最长,夜最短 公式计算见下 1.晨昏圈和昼夜交替 地球是个非透明的球体,阳光只能照亮它的一半。阳光照射的半球为昼半球,该半球处于白昼状态;背着太阳的半球为夜半球,该半球处于黑夜状态。随着地球自转,昼半球和夜半球的分界线在地表不断地移动着。从夜半球到昼半球的昼夜界线为晨线;从昼半球到夜半球的昼夜界线为昏线。晨线和昏线都是半圆弧,二者构成地球上的一个大圆,叫做晨昏圈(如图4-4)。由于地球的自转,晨昏圈通过的地方,就是该地一天中的早晨或黄昏。昼半球和夜半球是不断相互交替出现的,这种现象称为昼夜交替。 2.昼夜长短的计量 晨昏圈一般都把地球的纬线分成两部分,即两个弧段。位于昼半球的那段纬线,称为昼弧;位于夜半球的那段纬线,称为夜弧。昼弧和夜弧的相对长度,决定着某纬线上各点的昼夜长短(如图4-5)。若昼弧长于夜弧,则昼长夜短;若夜弧长于昼弧,则昼短夜长;若昼弧等于夜弧,则昼夜等长。 某地昼弧和夜弧的变化,即昼夜长短与哪些因素有关呢?一是当地的地理纬度,用α表示;二是太阳赤纬,用δ表示。 如图4-6所示,设某地纬度为α,该日太阳赤纬为δ,圆弧ABCD即为太阳周日视运动的轨迹。当太阳处于A点时,太阳升出地平,也就是白昼的开始和黑夜的结束;当太阳处于B点时,即太阳上中天,当地此时是正午,白昼的时间已经过去了一半;当太阳处于C点时,太阳落入地平,也就是白昼的结束的黑夜的开始;当太阳处于D点时,即太阳下中天,当地此时为子夜。所以,昼长实际上就是,太阳自出地平(A点)经上中天(B点),到落地平(C点)的时间间隔,它等于做周日视运动的太阳由B点运移到C点所需时间的两倍。而太阳由B点运行到C点所需的时间,就是太阳落地平时的时角。所以,昼长等于太阳落地平时的时角的两倍。我们把太阳落地平时的时角,叫做半昼长。 通常选用T代表昼长,用t代表半昼长,则有T=2t。

昼夜长短的变化规律及相关的应用 概念(注意与昼夜现象、昼夜更替的差异) 形成原因:黄赤交角 晨昏线移动 规律:1. 2.总结: 技巧总结: (06地理卷)1.若 AB 弧表示夜弧,则 D 点的日出时刻是( B ) 日出时刻=夜长 / 2 A .21 时 30 分 B .2 时 30 分 C .8 时 00 分 D .3 时 30 分 2.下列哪座城市昼夜长短的状况与图示情况最接近( A ) A . B . C . D . 3.若AB 弧表示2006年3月1日的围,其余为另一日期。设 B 点为零时,则100°E 的区时为( C ) A .2 月 28 日 13 时 40 分 B .2 月 29 日 13 时 40 分 C .3 月 2 日 14 日 00 分 D .2 月 28 日 14 时 00 分 总结:1.同一纬度上各点日出日落时间相同,昼夜长短相同 下表是四地一年中昼长最大差值(R )和正午太阳高度最大差值(H )资料。据此回答4~6题。 4、四地按纬度由高到低的排列,正确的是( A ) A 、②④①③ B 、③②①④ C 、④③①② D 、①③④② 5、④地的最短昼长为( B ) 最短昼长*2+昼长最大差值=24 A 、8小时21分 B 、9小时9分 C 、10小时42分 D 、11小时22分 6、当国际标准时为10时24分时,①地太阳高度达一天中的最大值,则①地的经纬度可能为( C ) 可以根据正午太阳高度最大差值规律判断 A 、42°26′N, 156°E B 、23°26′N,24°E C 、20°S ,24°E D 、46°34′S,156°E 总结:2.同一地点最长的昼长与最短昼长之和为24小时,昼长差关于12小时对称

昼夜长短季节变化规律教案设计 编号:② [课题] 昼夜长短季节变化规律[授课时间] 2012-04-19 [授课对象] 高一年级学生[课程时间]10分钟 [教材分析]本课内容选自人教版普通高中课程标准实验教科书必修一第一章第三节地球的运动中的第五个主题。此课在承接前文太阳直射点的移动与昼夜交替的基础上,进一步探讨由于直射点的移动引起的昼夜长短变化规律。新课标对本课时的要求是:掌握昼夜长短变化。 [教学目标] 知识与技能 学生能说出昼夜长短随季节变化的原因与规律。 过程与方法。 (1依据学生的实际生活,体验从常见的自然现象中发现问题,总结规律的研究过程。 (2通过观察侧视日照图与多媒体动画,理解以晨昏线与纬线的关系判断昼夜长短并分析昼夜长短随季节变化。 情感、态度和价值观 利用生活中的常见地理现象来激发学生的好奇心,让学生学习生活中的地理,从而在情感上激发学生对于自然现象的兴趣,树立其善于思考,勤于思考,乐于探究的价值观。 [教学重难点]

随太阳直射点的变化一年四季中昼夜长短变化的规律 [教学媒体] 传统教具、投影仪和多媒体计算机,展示图片资料及动画 [教学过程] 一、设置疑问,导入新课 师:同学们,中国有句谚语:一到春分,昼夜平分。指的是春分日这一天,白昼与黑夜等长。在同学们实际生活中,白昼最长的季节是哪个季节? 生:夏季 师:黑夜最长的季节又是哪个季节呢? 生:冬季 师:由冬季到夏季,由夏季到冬季,昼夜的长短是如何变化的呢? 生:由冬季到夏季,昼变长,夜变短;由夏季到冬季,昼变短,夜变长。 师:非常不错,看来同学们对生活都有细致的观察。我们生活中昼夜长短为什么会出现如此有规律的变化呢?结合此问题,请同学们先自行预习一下课本。(板书昼夜长短季节变化规律 二、教学精讲(主体部分 师:好了,同学们,首先我们利用PPT上给出的光照图回顾一下上节课所学的内容。

昼夜长短的变化规律及计算 1、(2011年浙江五校联考)下图中ACB为晨昏线,C为中点。图示范围仅阴影区为黑夜,其他地区为白天。据此回答(1)~(3)题。 (1)C点地方时最晚可能是() A.18:40 B.22:20 C.9:00 D.8:40 (2)此时与北京处于同一天的范围占全球的比值为() A.2/3 B.7/12 C.11/12 D.3/4 (3)当天北极圈昼长() A.24小时B.最长达22小时40分 C.最短10小时40分D.最长达23小时20分 [解题导引]①根据图示内容可判断此时120°W的地方时为6点。②北京时间即为120°E的地方时,两个日期的分界线是180°经线和地方时0点所在的经线。③可以根据图示信息先求出南极圈的夜长,然后根据南北极圈的昼夜长短的关系得出正确结论。[解析]第(1)题,通过对图示进行补充可以得出下图。从图上可以看出,此时A点为120°W、赤道和晨线的交点,其地方时为6时,20°W的地方时为12时40分,30°W的地方时为12时。根据题意分析可知,B点的地方时小于12时,C为ACB的中点,故C点的地方时小于9时,D项正确。

第(2)题,图中120°W的地方时为6时,北京时间为22时,150°E的地方时为24时,故从180°向东到150°E的330°经度范围所处的日期均与北京同处一天,故C项正确。 第(3)题,根据图示分析可知,20°W与66.5°S相交点位于DE之间,故D、E所处经度之差大于或等于10°,B、E之间的经度差大于或等于20°,E点的地方时比B点的地方时最少早1小时20分,故此时66.5°S的夜长小于22小时40分钟,根据南北极圈昼夜长短的关系可以判断出B项正确。 [答案](1)D(2)C(3)B [解题技巧] 1.昼夜长短的判读:晨昏线把所经过的纬线圈分割成昼弧和夜弧。同一纬线圈上,若昼弧长于夜弧,则昼长夜短,反之昼短夜长;赤道上全年昼夜等长。 2.太阳直射点在哪个半球(南、北半球),哪个半球昼长于夜,且越向该半球高纬白昼时间越长,与太阳直射点的移动方向无关。太阳直射点向哪方(南方、北方)移动,哪个半球昼变长夜变短,且纬度越高昼夜长短变化幅度越大,与太阳直射点位置无关。 3.同纬度地区日出、日落地方时相同,昼长相同,而且一年中昼最长+昼最短=24小时。 4.南北半球纬度数相同的两地,北半球的昼长等于南半球的夜长。 5.纬度越低昼夜变化幅度越小,赤道全年昼夜平分;纬度越高昼夜变化幅度越大,极圈内出现极昼极夜现象。 6.春、秋分日全球各地均昼夜等长,且距春分(秋分)日越近的日期,昼夜长短变 化幅度越小。

《昼夜长短变化》 主讲人:吴尉 [课题]地球公转的意义——昼夜长短变化及规律 [授课对象] 高一年级1704班学生 [课标与教材分析] 本小节在民教育出版社出版的高中地理必修一的第一章——行星地球中的第三节,主要是地球公转引起的昼夜长短的变化及规律。这部分内容是地理高中教学阶段重点也是难点。与前一部分内容——地球自转及意义并列,是后面学习内容的基础,是学生必须理解的章节。这部分内容学生能从周围环境中切身的体会到,学生有较强的感性认识,但对其形成原理感到十分抽象。 [学情分析] 刚从初中升入高中,学生的学习习惯及思维方式仍停留在感性思维及对地理现象的观察上,缺乏对地理现象的理性分析。学生对这部分内容从身边环境中有感性的认识,可以概括出昼夜长短随纬度的变化规律和昼夜长短随季节的变化规律,但很难弄清其成因。由于学生生活在地球上,又不能从宏观角度及整体上去认识和把握,所以讲述这部分的理论知识,学生很难理解。这部分内容的学习必须借助多媒体技术,让学生观看动画演示、合作探究,概括出两大规律,教师然后加以指导使学生明确其成因。 [教学设计思想] 由湖南教育出版社出版的高中地理必修一的第一章—从宇宙看地球中的第三节—地球的公转的地理意义.本节课所设计的主要是地球公转引起的昼夜长短的变及规律。这部分内容是地理高中教学阶段重点也是难点。对于教师的教学过程来看,它的难点在于这部分内容比较抽象,对同学空间思维要求比较高,而传统的教学方法很难很好的去展示地球的空间运动。 为了贯彻新课程改革理念,充分利用课程资源,这节课的教学设计思想是多媒体动画和传统资源想结合,综合展现地球运动。通过展现,使学生更好地、更形象地去认知地球空间运动,从而使学生理解由地球空间运动所带来的地理现象。在这节课的设计当中有3个地方需要提出来: 1.要利用生活中的地理常识来激发学生的好奇心,学习对生活有用的地理;

学法指导: 昼夜长短的变化规律及应用 赵兴利 浙江省绍兴县越崎中学地理组 纵观近几年新课改省份高考地理试题,昼夜长短的变化规律常常涉及到。此类题目能够考查学生分 析问题、解决问题的能力以及空间转换能力,试题难度较大,考生掌握情况不乐观,区分度大。因此高三 复习备考中应予以特别重视。 一、昼夜长短变化的基本规律 太阳直射北半球,北半球昼长夜短;太阳直射南半球,南半球昼长夜短。太阳直射点向哪个半球移动,哪个半球的昼就变长,夜就变短。具体可参照下表理解掌握昼夜长短的分布及时空变化规律。 二、昼夜长短与日出日落时间的变化规律 理论上来讲,某地的日落时间(地方时)与日出时间(地方时)之差即为该地昼长。某地的正午(地方时12点)为白天的中点,上午与下午等长,均为昼长的一半。那么可以在只知某地日出地方时或日落地方时的情况下,便可求得该地的昼长和夜长。通过下面太阳日运动图可知: 若某地日出地方时早于6点或日落地方时晚于18点,则该地昼长夜短;若某地日出地方时晚于6点或日落地方时早于18点,则该地昼短夜长。例如:某地地方时4点30分日出,则可以判断:日落为19点30分,昼长15小时,夜长9小时。 12 18 12 16 12 19 昼长14小时 昼长12小时 昼长8小时

三、昼夜长短判断的实用规律 下表示意“地球上夏至日和冬至日不同纬度最长昼与最长夜的时间”(其中h 表示小时,m 表示分钟) 根据此表可以得出以下关于昼夜长短的实用规律: 1、纬度越高,昼夜长短的变化幅度越大 由上表可知:赤道地区每天昼夜平分,昼长12小时,则年变化幅度为0小时;极圈内(66.5°—90°)昼最长为24小时,昼最短为0小时,年变化幅度为24小时。根据上表的数据,归纳简化记忆口诀为“2-13、3-14、4-15、5-16、6-18”,即“南北纬20°一年中昼最长为13小时左右,南北纬30°一年中昼最长为14小时左右…以此类推”。运用此规律可以推测纬度的高低和纬度的大致数值。 2、纬度关于赤道对称,则昼夜长短相反 由上表可知: 北纬30°在夏至日昼长为13小时56分,夜长为10小时04分,而南纬30°在该日昼长为10小时04分,夜长为13小时56分。因此可以推理为:任一日,纬度关于赤道对称,昼夜长短状况相反。 3、直射点关于赤道对称,某纬度昼夜状况相反 由上表可知:夏至日(太阳直射23.5°N ),北纬40°昼长14小时51分,夜长9小时09分;冬至日(太阳直射23.5°S ),北纬40°昼长9小时09分,夜长为14小时51分。由此推理得出规律。 4、直射点纬度相同,同纬度地区昼夜长短相同 例如:一年中,太阳直射北纬8°有两天,大致在4月21日和8月23日,则同一纬度地区在这两日的昼夜长短相同。 5、赤道地区,每天昼夜平分,6点日出,18点日落,昼长12小时;赤道以外地区,日出越接近6点,日落越接近18点,日期越接近春秋分。 【高考真题分析】四、运用规律解高考真题 (2006全国二)图1四条曲线分别示意四地3月21日到 6月30日的日出时间。读图1,回答(1)~(3)题。 (1)与摩尔曼斯克地区日出时间对应的曲线是 A .① B .② C .③ D .④ (2)地位于 A .南半球中纬度 B .北半球低纬度 C .副热带高压带 D .副极地低压带 (3)8月23日,②的昼长约为 A .24小时 B .22小时 C .20小时 D .18小时 解析:由图易知,四地从3月21---6月30日,日出时间越来越早,且地方时早于6点日出,表明四地昼长夜短,且昼越来越长。推断四地都位于北半球。其中①②③三地都出现0点日出,说明昼长达到24小时,有极昼现象,不同的是③地极昼只有一天,说明其位于北极圈上,①地出现极昼最早,说明纬度接近极点。调用已有知识“摩尔曼斯克为北极圈内的不冻港”,故第(1)题选B 。由图可知,④地日出最早的一天早于3点日出,运用规律二,得出昼长大于18小时,再依据实用规律1,判断其纬度在北纬60°附 0° 夏至日昼长 (冬至日夜长) 10° 20° 30° 40° 50° 60° 66.5° 12h00m 12h00m 12h35m 11h25m 13h13m 10h47m 13h56m 10h04m 14h51m 9h09m 16h09m 7h51m 18h30m 5h30m 24h00m 0h00m 北纬 夏至日夜长 (冬至日昼长) 冬至日昼长 (夏至日夜长) 南纬 冬至日夜长 (夏至日昼长) 日 (时)

昼夜长短的变化规律及判断技巧 邻水二中邓明红 一、昼夜长短的变化规律 (一)纬度变化 1.春分日(3月21日)或秋分日(9月23日),太阳直射点位于赤道,晨昏线与经线重合,全球各地昼夜平分。 2.一年(除春秋分日)中任何一天,昼长由刚好出现极昼的地方向刚好出现极夜的地方减少,即昼长由24小时递减至0小时。例如太阳直射点位于北半球(设直射点位于北纬α上),晨昏线与经线斜交,北纬(90°-α)到北极点出现极昼现象,南纬(90°-α)到南极点内出现极夜现象,赤道上昼夜平分。在这一天,自北纬(90°-α)至南纬(90°-α),昼长由24小时递减至0小时。 3.从南北半球来看,太阳直射点所在的半球各地都是昼长夜短,纬度越高,昼长越长,极点周围有极昼现象,另一个半球的情况正好相反。例如,春分日至秋分日,太阳直射点位于北半球。此半年内,北半球各地昼长夜短,为夏半年;南半球各地昼短夜长,为冬半年。此半年内,北半球纬度越高,昼越长;越往南,南半球反之。 4.昼长差规律:随纬度的增加,昼夜长短的变化幅度越来越大,即昼长年较差随纬度的增加而增大(极昼极夜除外)。在赤道上,昼夜终年等长,昼长年较差为0,到南北极圈上发展到了极端,最长昼达24小时,最短昼仅为0,昼长年较差达24小时。北极圈以北和南极圈以南,极昼极夜的日数,随纬度的增加而增多,到了极地达到最大值。但是,不论在哪个纬度,当地的全年平均昼长和平均夜长都是相等的,都是12小时。故与赤道地区或春秋分12小时昼长比较:同一时期纬度愈高昼长差愈大;同一地点两至日昼长差最大。 (二)季节变化 1.赤道总是被晨昏线平分成相等的两部分,全年昼夜平分。 2.自极点至极圈,出现极昼(夜)现象的时间由大约半年减少至1日。 3.北半球各地,夏至日(6月22日)昼最长;冬至日(12月22日)昼最短。自夏至日至冬至日半年内,昼渐短;自冬至日至次年夏至日半年内,昼渐长。南半球各地反之。 4.全球各地,春秋分昼夜平分。北半球各地自春分日至秋分日半年内,昼长夜短;自秋分日至次年春分日半年内,昼短夜长。南半球各地反之。 二、昼夜长短的判断技巧 1.利用太阳直射点来判断昼夜长短 太阳直射点在北半球,北半球昼长夜短;太阳直射点在南半球,南半球昼长夜短。太阳直射点向北移动,北半球昼渐长;太阳直射点向南移动,南半球昼渐长。 2.利用日出日落时间来判断昼夜长短 昼长=日落时间-日出时间=2|日落时间-12|或昼长=2|12-日出时间|。理论上来讲,某地的日落时间(地方时)与日出时间(地方时)之差即为该地昼长。某地的正午时间(地方时12点)为白昼的中间时刻,上午(晨至正午)与下午(正午至昏)的时间相等,均为昼长的一半,则可在只知某地日出时间(晨)或日落时间(昏)的情况下,便可求得该地昼长和夜长。

第三节《地球公转的意义——昼夜长短变化》 教案设计 主讲人:黄兴永 [课题] 地球公转的意义——昼夜长短变化及规律 [授课对象] 高一年级302班学生 [课标与教材分析]本小节在民教育出版社出版的高中地理必修一的第一章—行星地球中的第三节,主要是地球公转引起的昼夜长短的变化及规律。这部分内容是地理高中教学阶段重点也是难点。与前一部分内容——地球自转及意义并列,是后面学习内容的基础,是学生必须理解的章节。这部分内容学生能从周围环境中切身的体会到,学生有较强的感性认识,但对其形成原理感到十分抽象。 [学情分析] 刚从初中升入高中,学生的学习习惯及思维方式仍停留在感性思维及对地理现象的观察上,缺乏对地理现象的理性分析。学生对这部分内容从身边环境中有感性的认识,可以概括出昼夜长短随纬度的变化规律和昼夜长短随季节的变化规律,但很难弄清其成因。由于学生生活在地球上,又不能从宏观角度及整体上去认识和把握,所以讲述这部分的理论知识,学生很难理解。这部分内容的学习必须借助多媒体技术,让学生观看动画演示、合作探究,概括出两大规律,教师然后加以指导使学生明确其成因。 [教学设计思想]由山东教育出版社出版的高中地理必修一的第一章—从宇宙看地球中的第三节—地球的公转的地理意义.本节课所设计的主要是地球公转引起的昼夜长短的变及规律。这部分内容是地理高中教学阶段重点也是难点。对于教师的教学过程来看,它的难点在于这部分内容比较抽象,对同学空间思维要求比较高,而传统的教学方法很难很好的去展示地球的空间运动。 为了贯彻新课程改革理念,充分利用课程资源,这节课的教学设计思想是多媒体动画和传统资源想结合,综合展现地球运动。通过展现,使学生更好地、更形象地去认知地球空间运动,从而使学生理解由地球空间运动所带来的地理现象。在这节课的设计当中有3个地方需要提出来:1.要利用生活中的地理常识来激发学生的好奇心,学习对生活有用的地理;2.在教师的教学过程中要本着以学生为主题的教育理念,结合认知规律和学生的实际,引导学生进行演示、自主观察、归纳,相互交流。进而引发学生质疑,分析其成因。因此要适当地利用提问来引导学生的思维;3.在知识掌握的基础上,要使得学生学会去分析一些地理现象,并努力挖掘学生们上课时的隐形资源。 [教学目标] 知识与技能 1.深入理解晨昏线的概念及理解其特点; 2.用动画演示法理解昼夜长短的变化及规律; 3.培养学生良好的读图习惯,教给学生读图的方法和技巧,提高学生从 地图中获取知识的能力,使学生更理解地球的空间运动。 过程与方法