赤峰地区出土红山文化玉器探析

- 格式:doc

- 大小:644.50 KB

- 文档页数:16

赤峰地区出土红山文化玉器探析作者:崔岩勤来源:《赤峰学院学报·哲学社会科学版》 2016年第6期崔岩勤(赤峰学院历史文化学院,内蒙古赤峰 024000)摘要:红山文化是中国北方西辽河流域史前考古学文化之一,在出土的遗物中玉器是重要的组成部分。

从目前已发表的资料看,有明确出土地点的红山文化玉器集中在辽宁朝阳地区和内蒙古赤峰地区。

赤峰地区出土的红山文化玉器为研究红山文化时期玉文化的发展状况、社会经济、宗教信仰、丧葬习俗等提供了重要的资料。

关键词:赤峰;红山文化;玉器中图分类号:K876.8文献标识码:A文章编号:1673-2596(2016)06-0001-07收稿日期:2016-02-24作者简介:崔岩勤,女,本科学历,赤峰学院历史文化学院副教授。

研究方向:中国古代玉器、红山文化玉器、辽西河流域史前考古学文化。

赤峰位于内蒙古东南部,下辖的旗县区有翁牛特旗、巴林右旗、巴林左旗、阿鲁科尔沁旗、克什克腾旗、敖汉旗、喀拉沁旗、林西县、宁城县、红山区、松山区、元宝山区。

赤峰是红山文化最早的发现地,也是红山文化命名地。

赤峰地区红山文化遗迹、遗物非常丰富,其中玉器是重要的遗存之一。

本文依据目前已发表的考古资料、研究成果,对赤峰地区各旗县区内有明确出土地点的红山文化玉器进行分析,进一步认识红山文化玉器的特点及历史文化价值。

一、赤峰地区红山文化玉器的出土状况从目前已发表的考古发掘、调查资料及研究成果看,在赤峰地区经正式考古发掘出土的红山文化玉器、博物馆馆藏且有明确出土地点的红山文化玉器很多,分布在各旗县区,具体情况如下:翁牛特旗出土的玉器主要有三星他拉出土碧玉龙1件。

乌丹镇东柺棒沟出土黄玉龙1件。

海金山遗址出土长方形饰1件、角形饰1件、勾形饰1件。

巴林右旗那斯台遗址出土玉器较多,有玉猪龙1件、玉鸮2件、玉鸟1件、玉蚕4件、三联璧1件、勾云形器1件、玉珠68件、钩形器1件、玉斧2件、巴林石管2件、巴林石纺瓜2件、碧玺鱼1件,共计八十多件。

浅谈红山文化玉器特点及鉴定方法红山文化玉器是中国古代玉器中的重要组成部分,其特点是独具特色。

玉器的鉴定方法一直是建筑学专家关注的话题,下面就来浅谈红山文化玉器的特点和鉴定方法。

一、红山文化玉器的特点1、制作工艺红山文化玉器制作工艺十分精湛,工匠在制作过程中都会规划好每一步的操作,以达到精美的效果。

因此,红山文化玉器的雕刻韵律感极强,包括玉石的声音、纹路和形状等都是非常重要的。

2、材料选用红山文化玉器制作所用的原材料是优秀的玉石。

这些玉石质地致密,质地坚实,呈现出极高的透明度和纯净度。

这种玉石不仅有极高的价值,而且被广泛认为是玉器制作的上品。

3、题材特点红山文化玉器的题材十分丰富,除了宗教信仰和动物图案外,还有许多其他形式的题材。

例如,食物、精神和爱情等。

二、红山文化玉器的鉴定方法1、观察玉石的外观在红山文化玉器鉴定过程中,观察玉石的外观是非常重要的。

我们应该仔细观察玉石的质地、颜色、纹路和形状等,以判断玉石的真伪。

2、检测玉石的质地检测玉石的质地也是鉴定红山文化玉器的重要步骤之一。

质地坚硬的玉石通常是真品,而玉石质地软的则可能是仿品。

3、比较题材和时代鉴定红山文化玉器还需要根据题材和时代的知识来判断。

因为红山文化玉器有着特定的时期和常见的题材,我们可以通过对比来鉴定红山文化玉器的真实性。

4、测量尺寸最后,在鉴定红山文化玉器时,我们还需要测量玉器的尺寸,以便确定它们的大小和形状是否符合红山文化玉器制作的特点。

三、总结通过上述介绍,我们可以看出,红山文化玉器是中国古代玉器中的重要组成部分,其特点主要体现在制作工艺、材料选用和题材特点方面。

为了鉴定红山文化玉器真实性,我们需要从玉石外观、质地、题材和尺寸等方面入手,并综合以上几方面的因素来确定。

总的来说,红山文化玉器的鉴定对于建筑学专家来说是一项极具挑战性的任务,只要我们掌握了一定的鉴定技巧和知识,就能够准确判断出红山文化玉器的真实与否,真正保护好千年古文化的珍贵遗产。

红山文化——玉器平面0901 周业林 3091802025红山文化是北方地区新石器时期文化中较重要的文化,它被发现于1935年,这种有彩陶和细石器共存的新石器时代文化,1954年被命名为“红山文化”。

红山文化的分布范围大致为:北起赤峰市乌尔吉木伦河流域,南到朝阳、凌源、河北北部,东至通辽市、锦州地区。

其中精美的玉器是红山文化的一大突出特点,红山文化的玉器可分为三类。

一为斧、凿、锛、铲、刀等工具和兵器;二为动物雕塑,如龙、虎、龟、蝉、熊等;三类可暂称为“饰品”,是被赋予了一定意义的具有某种特定形状的器物,如勾形玉佩、连环饰、琮、箍、璧、环、璜等。

有人把第三类玉器同《周礼》中记载的六种玉礼器璧、琮、圭、璋、琥、璜比较,发现在红山文化中均可以找到相似甚至相同的东西。

由此可见,红山文化的玉器已具备了夏商周三代文明中“礼”的雏形。

这些并不一定属于实用的玉质工具、饰品和以神化动物为题材的玉器,表明它们具有一定的神器性质,是通神的工具。

巫是人神之间交通的使者,红山文化随葬有众多玉器的主人或许正是这样的巫。

玉器乃是巫师代表人奉献给神的礼物,同时又通过玉器来表示神的存在,即“以玉示神”。

巫师在与至上神沟通时还要用一些灵性动物作为自己通神的助手,这种宗教风俗在近代的满族-通古斯语族的萨满教中还可以见到。

那些动物玉雕正是这样一种观念的展现。

由此可见,“礼”的实质乃是人对神的崇拜和赞美。

勾云形玉佩是红山文化玉器中十分有特点的一种器物。

其中心为旋涡形,四角作卷勾状。

已发现的勾云形玉佩均置于死者的胸前,说明其非同寻常的神圣意义。

玉佩上急剧旋转的涡形纹和勾云纹体现了巫师在同至上神沟通时那种旋狂迷醉的感觉。

分析这些勾云形玉器的造型,大致可分为四类“一为装饰类(如环、珠、玦等);二为工具类(如斧、棒、纺瓜等);三为动物类(如猪形、鸟形等);四为特殊类(如璧、箍形器等)。

其中箍形器是红山文化玉器群中典型器类之一。

把以上几种类型的玉器形状与当时的文化联系起来看,红山文化特殊类和工具类玉器应为满足宗教典礼需要而制作的。

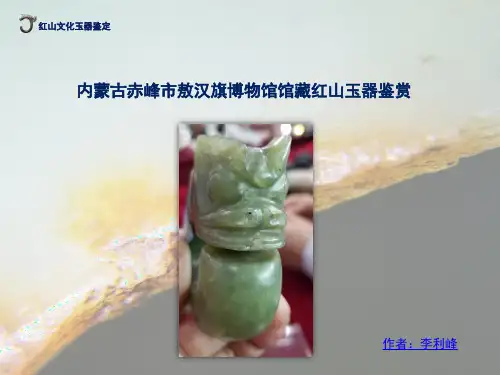

红山文化玉猪龙

红山文化是距今六千年左右的一种文化现象,因为首次被发现的时候是在座红色的山上,所以叫红山文化,赤峰也是因此而得名。

红山文化主要分布在内蒙古东南部、辽宁西南部和河北北部,是中国北方地区著名的新石器时代文化。

红山文化最主要的文化现象就是玉器文化,红山文化玉器有玉猪龙、玉龙玉鸟、棒形玉等等,而玉猪龙是红山文化龙形玉器的典型代表,其双耸大耳、圆睛、鼻间有阴刻皱纹,吻部稍突,其雕刻风格质朴、洗练。

红山文化玉器大部分都是当时高等级的神职人员在进行宗教活动中使用的,材料来源主要是透闪石龙形玉器是红山文化代表性的玉器,也是红山文化玉器组合中的重器。

而红山玉猪也是目前所知时代最早的龙形器物之玉猪龙具有多重不同的身份,从而也为我们欣赏带来的多种不同的角度。

红山文化古玉器形种类和鉴定特征红山文化古玉器形种类和鉴定特征时间:2015-05-23 14:44:28 来源:作者:一起玩收藏红山文化古玉,往往被泛指东北、内蒙、外蒙古、冀北出土的特殊形态的新石器古玉,覆盖地域比较广、时间跨度比较长,所以其器形、风格、大小、沁色等方面都会有所差别。

本文主要以考古发掘实物为例分析红山文化古玉的器形,请欣赏《红山文化古玉器形种类和鉴定特征》。

一、几何造型的红山文化玉器几何造型类玉器的器体呈立体或平面的几何造型,主要有玦、管与管珠、斧、筒形器、刃边形器、环、璜形器、三孔器、瓦沟纹臂饰等。

块、管、斧等玉器主要承袭了兴隆洼文化的形制,在制作上进一步规范化,主要见于红山文化早期;刃边形器则是在吸纳吉黑地区同类玉器风格的基础上加以发扬;而筒形器、环、三孔器、瓦沟纹臂饰等器型较大,制作工艺成熟,是红山文化晚期玉器的代表性器型。

一是红山文化玉玦玦是近年来学术界对一种环状或管状而带有缺口形状玉器的通称,最近有学者考证这种玉器应为古代文献中所谓的“珥”。

从出土位置看,它是佩戴在耳部的玉饰,从新石器时代一直沿用至春秋战国时期。

新石器时代玉玦的共同特征是均光素无纹,断面较厚,有的外缘、内孔及缺口的断面不规则,形制厚拙古朴。

在中国南方和北方的新石器时代考古学文化中都发现了玦,东北地区主要出土于兴隆洼文化、赵宝沟文化、红山文化前期和黑龙江的小南山文化,在红山文化后期基本不见这种器型。

兴隆洼文化距今约8000年左右,是中国较早制作和使用玉器的时期,这里出土的玉器有的比较规整,有的则非常古朴,说明当时制作玉器的技术还处于不太成熟的阶段。

在赵宝沟、洪格力图和查海遗址出土的玦,圆环形外廓相对规整一些。

但在这些遗址中也有一些较粗糙的作品,较小的玦和管式玦磨工较差,直接裸露切割痕。

晚于兴隆洼文化而早于红山文化的赵宝沟文化出土的块,形制更加规整。

在阿鲁科尔沁旗塔本套勒盖和克什克腾旗南台子出土的红山文化早期的玦,与兴隆洼文化的块相比,红山文化早期的玦制作技术有很大进步,都是由规矩的圆环切口而成,肉部较窄,中央的孔较大,缺口处虽为线具切割,但已经比较平整。

关于红山玉龙的简介

红山玉龙,又称为红山文化玉龙,是1971年在内蒙古赤峰市红山文化遗址考古发掘出的一个玉制的龙,被誉为“中华第一龙”。

这条玉龙是用一块完整的蛇纹石质岫岩玉雕刻而成,整体呈勾曲形,身体卷曲,如同一根“C”字。

玉龙以一整块玉料圆雕而成,通体琢磨光滑,工艺精湛,线条优美流利,表现了远古时期人们的卓越艺术才能。

红山玉龙的用途目前尚无定论,但因其高达26厘米,显然并非配饰之物,推测可能是用于宗教图腾象征或是用于祭祀的礼器。

这条玉龙在考古学界引起了广泛的关注和讨论,对于研究中国的龙文化、古代玉器艺术以及红山文化等方面都具有重要的意义。

红山玉龙现藏于中国国家博物馆,是中国国家博物馆的镇馆之宝之一。

这个国宝的发现和保存不仅为我们提供了一个宝贵的艺术珍品,也让我们更好地了解了古代人类的文化和智慧。

玉器——红山文化在中国,玉器从旧石器时代至今已有5000多年的历史了,它记录了人类生活,社会的变迁。

玉与玉器在中国古代生活占有一定的历史地位,而且由于人们不断赋予的各种含义而使它具备了不同的社会属性。

旧石器时代的玉器是代表着人们社会地位,新石器时代的玉器则是更具有实用价值。

【玉器的分布】分布于辽河流域的红山文化,是我国极具代表性的新石器时代文化,红山文化因1935年赤峰红山后遗址的发掘而得名,距今大约5500年,主要分布于内蒙东南部,辽宁西部和河北省。

在各地发现的红山文化墓葬中,我们常发现有玉器随葬,其中尤以玉器最为突出。

【玉器的用途】红山文化出土的玉器有相当一部分与原始宗教有关,按照古人万物有灵的观念,认为玉是山川赋予的精华,上天恩赐的宝物,具有沟通天地神鬼的灵性。

玉器不但具备了礼器的性质,有的可能具有双重意义,它既是人们所佩戴的装饰品,同时也是人们从事宗教活动和礼制化的产物。

以玉为葬,以玉为祭,是红山文化上层建筑的重要组成部分。

【玉器的纹饰】主要有一下几种:浅而宽的直线纹及带状纹。

细阴线刻纹,用于螭形块头部的细刻划。

粗而浅的阴刻网格纹。

网格较大,呈平行四边形状,见于玉龙头部及兽形玉片的兽身之上。

凸起的弦线。

这是目前发现的新石器时代玉器中仅见的,为我们识别传世品中的一批新石器时代晚期玉器提供了依据。

【玉器的品种和特征】红山文化玉器使用的玉料呈青绿色,有的色较浅,以青色为主,有的色较深,近似于苍绿,少量玉材呈青黄色。

同岫岩玉有区别,更接近于新疆玉的光泽,比一般岫岩玉透明度要差,但更显得温润。

造型以动物为主,主要品种有璧、环、玦、璜、龙、箍、卷云形器、鸟、龟等。

常见的玉器有马蹄形器、勾云形器、丫形器、玦形器。

【马蹄形器】圆筒状,一端略粗,粗端之口为斜面,椭圆形。

细端筒璧上有一或二个小孔。

筒外琢磨平滑,筒内留有掏堂时的锯痕。

这类玉器传世较多,有的被后人锯短。

这种玉器均出于人的头骨之下,斜口向下横放于脑后,因而说明它是一种束发装饰。

考古专家发现红山文化影响商代玉器的证据近日从内蒙古自治区赤峰学院红山文化国际研究中心获悉,经过考古学家不懈努力,红山文化对商代玉器影响的直接证据现已被找到。

据赤峰学院红山文化国际研究中心主任席永杰介绍,从商代出土玉器分析其形态构成、装饰风格及工艺特征,红山文化玉器至少在四个方面对商代玉器或多或少有影响:——玉材的使用方式。

商代立体动物形玉器多用子料雕刻琢磨,依玉材的形状与大小施以合适的艺术题材,这样可以最大限度地利用玉材。

这种巧用其材的琢玉方法始见于红山文化,红山文化动物玉器多用此艺琢磨。

——构图方式,尤其是一些玉龙、兽形玉器的构图技巧,明显来源于红山文化玉龙。

殷墟妇好墓出土的两件龙形玦,蜷体圆润厚实,头尾间出缺口,双耳外突,与红山文化兽面玦形龙的要素构成与形态特征相同,与商代扁平玉龙明显有别,只有龙身上的双勾线龙衣才显示出商代玉器特有的装饰风格。

——装饰技巧。

在装饰方面,商代玉器有不少独创的发明,也有一些装饰技法源于红山文化玉器。

如商代玉戈上的突棱纹,既有实用方面的科学道理,又有很好的装饰效果,曾让现代玉雕工艺大师赞叹不已。

这种看似简单实际难度很高的装饰技艺,最早见于红山文化玉器上的瓦沟纹。

红山文化玉器上的瓦沟纹,多出现在钩云形玉器、玉璧饰上,是反映红山文化玉雕工艺水平与装饰技巧的特征性纹饰。

——红山文化玉器对商代玉器工艺直接起了示范作用。

商代玉器多方面受红山文化玉器造型影响,最重要的原因可能是商代玉匠直接看到了不少红山文化玉器,在信息传播不发达的古代显得尤为重要。

殷墟妇好墓出土的一件玉勾形器,长91厘米,与内蒙古巴林右旗出土的玉勾形器一模一样,应是红山文化玉器。

红山文化主要分布范围以内蒙古东南部、辽宁省西南部为中心,影响范围广阔,距今约6500至5000年,是中国北方地区著名的新石器时期考古文化之一。

从8000多年前的兴隆洼文化到4000多年前的夏家店下层文化,统称“泛红文化”,各个文化均有玉雕制品,顶峰期的玉制品更具有立体圆润的独特风格,实为罕见。

红山文化是我国辽、蒙、冀地区最著名的新石器时代文化之一,其充满想象力的玉器造型在我国玉器发展史上独树一帜,堪称我国玉器发展的头牌。

红山文化玉器高度发达,与玉器同样发达的良渚文化南北呼应,熠熠生辉。

与良渚文化最具礼仪性质的琮、璧不同,红山文化具有礼仪性质的玉器是玉雕龙与勾云形玉器。

玉雕龙我们在《红山文化玉雕龙赏析》[1]一文中已作介绍,这里将勾云形玉器再做简介,并对这种变幻莫测的玉器的来源、演变路径略做探讨。

文中图片均来自郭大顺、洪殿旭两位先生编著的《红山文化玉器鉴赏》[2]。

一、器物介绍勾云形玉器从形制上看有繁、简两种,从形象上看有具象、抽象两种。

依次介绍。

1.具象勾云形玉器。

器皆狭长方形,一面或两面有纹饰。

这类勾云形玉器一般认为是模仿猫头鹰的形象并加以改造、夸张而成,甚至有些抽象成分在内。

标本1,陕西凤翔县博物馆藏品。

陕西凤翔上郭店春秋墓出土,红山文化遗物。

青玉,淡黄色,正、背面纹样相同。

以纵中线为轴,两侧两眼较小且距离近,眼上弧状镂孔向外展开,表示猫头鹰的耳羽,眼下有齿凸5枚,齿凸间的沟槽较深,最外为4个卷勾,上勾窄小,下勾宽大,勾间版面镂出长槽形成4条长枝。

轴线上端对钻系孔,器之平面中部皆随形打洼,风格干爽犀利。

长11.4厘米,宽4.3厘米,厚0.3厘米。

(图1-1)标本2,通辽市博物馆藏品。

青玉,右上卷勾上有褐色沁斑,下勾缺失。

正面为猫头鹰的形象,背面较平。

轴线旁两眼稍大,眼上弧状镂孔加宽,眼下有齿凸5枚,间隔槽宽而浅,左侧两勾大小相近,勾间镂空长槽外窄内宽。

右侧卷勾略长。

轴线上端系孔较大,器随形打洼成深槽,槽顶圆滑。

长15.6厘米,宽6厘米,厚0.3厘米。

(图1-2)标本3,华盛顿赛克勒博物馆藏品。

青玉,正面为猫头鹰的形象,背面较平,仅有镂空纹。

器右侧略宽,圆眼较大,眼上弧状镂孔仅中部通透,眼下有齿凸7枚,4个卷勾大小相若,勾间镂空长槽仅中部通透。

轴线上端对钻系孔较大,器随形打洼宽而深,美感不及前器。

红山文化之玉器鉴赏作者:顾宁来源:《检察风云》2017年第24期《山海经》大概是人类历史上最早最具玄幻色彩的一部奇书,司马迁直言其内容“余不敢言也”,鲁迅则认为是“巫觋、方士之书”,但它仍然是早期很有价值的一部地理著作,且与“红山文化”渊源甚深。

据考证,原《山海经》“海外西经”、“大荒西经”篇记述的就是大凌河、老哈河红山文化区域在古代红山先民时期发生的物事活动,红山文化玉器亦与黄帝部落图腾有众多交集。

在红山文化时期,玉器已经成为贵族随身的佩饰,并伴随一定的功用。

“红山文化”是位于辽宁西部、内蒙东部距今五千多年的农业文明,是中国已知最早的文明,与中原地区仰韶文化同期,主要分布于河北北部、辽宁西部、内蒙古东南部大凌河及西辽河上游地区,以辽河支流西拉沐伦河、老哈河、大凌河为中心,分布范围达20万平方公里,延续时间达两千年之久。

其初期社会形态处于母系氏族全盛时期,晚期逐步向父系氏族过渡,经济形态以农业为主,兼事渔猎。

红山文化玉器,顾名思义指红山文化时期玉器,距今6500-5000年。

因首次在内蒙赤峰市红山后发现遗址,故于1956年命名为“红山文化”。

按照学术界普遍观点,红山文化可以分为如下五个阶段:前红山文化时期、红山文化早期、红山文化中期、红山文化晚期、后红山时期。

但是作为民间收藏的红山文化玉器,因为缺少准确的出土地点及土层报告,如何较为准确的确定其年代及文化属性,还有待于更多的考古发掘品的比对研究。

用料与种类红山文化玉器用料包括蛇纹石质岫玉及透閃石软玉两种,以青黄玉色为主,少量深绿色碧玉,纯正的透闪石黄玉及白玉很罕见。

红山文化玉器,根据目前的考古发掘品和民间征集品,从器型来看,主要有龙形玉器(以C型龙、猪首龙最为典型)、丫型器、勾云型佩、箍型器、三孔器、三联玉璧、管、珠、人物、各类动物型佩饰、生殖崇拜类型器以及一些在实用器基础上发展演变而成的“玉礼器”。

动物型佩一般以写实为主,注重对自然界各种动物瞬间神态的简练刻画,传神、生动,栩栩如生。

红山文化玉器造型特征及相关问题试析作者:吕富华吕昕娱来源:《赤峰学院学报·哲学社会科学版》 2015年第1期吕富华,吕昕娱(赤峰学院历史文化学院,内蒙古赤峰 024000)摘要:红山文化是我国新石器时代北方原始文化的代表。

红山玉器是红山文化最突出的标志和重要组成部分,在中华文明起源的进程中发挥了重要作用。

大量的红山文化玉器的出土,向世人展示了红山玉器丰富的文化内涵。

红山玉器独特的造型设计和精湛的雕琢技艺,在我国玉器发展史上具有深远的影响。

对红山文化玉器造型特征及相关问题研究,有利于进一步发掘我国优秀的历史文化遗产,从玉器造型特征中汲取营养服务于当今经济社会发展,更进一步深刻认识红山文化在中华文明起源中的重要作用。

关键词:红山文化;玉器;造型特征;造型动因中图分类号:K876.8文献标识码:A文章编号:1673-2596(2015)01-0012-04收稿日期:2014年12月10日作者简介:吕富华,女,1978年生,赤峰学院历史文化学院副教授,研究方向为专门史、历史文献学;吕昕娱,女,1963年生,赤峰学院历史文化学院教授,研究方向为专门史、历史文献学。

红山文化是新石器时代我国北方原始文化的代表。

距今6500~5000年前,主要分布在西拉木伦河,大、小凌河流域。

红山玉器是红山文化最突出的标志和重要组成部分,在中国史前玉器发展进程中占有十分重要的地位。

红山文化玉器的出现,真实地传递了远在五六千年前,辽河流域部落的生活习俗、图腾崇拜和艺术美感等。

从考古调查或发掘的红山文化资料可知,红山玉器无论是造型特征,还是雕琢工艺以及用玉制度都自成体系,具有鲜明的地域和时代特色,是东北地区史前玉器雕琢和使用进入鼎盛阶段的主要标志。

本文拟对红山文化玉器的创造基础、造型题材、造型特征及造型动因等相关问题进行简要分析,以便进一步探讨红山玉器的文化意蕴和中华文明起源问题。

一、红山文化玉器的创造基础及造型题材对红山文化玉器种类的划分,学术界有不同的观点。

红山文化玉器一、红山文化的发现及其他地域范围红山文化,是中国东北地区辽河流域新石器时代重要文化之一,因1935年在内蒙古自治区赤峰市红山后遗址的发现与发据而得名。

该遗址最初被称为赤峰第一期文化,1954年才正式定名为“红山文化”,红山文化的地域,从迄今了解的资料看,主要分布在内蒙古自治区的东南部,辽宁省西部,河北省东北地区,另在吉林省西北部也有少量发现。

红山文化相对年代与黄河流域的大汶口文化和仰韵文化相当,而遭遇同一地区的夏家店文化,放射性碳素断代的一个数据经校正约为公元前的3500年前后。

从考古的发觉情况分析,红山文化的先民已过着定居的生活,从事以农业为主的生产,但畜牧和渔猎也占有相当的比重。

此外,红山文化的牛梁河遗址还发现一处祭坛,说明当时的宗教信仰具有一定的规模。

红山文化遗址中,已发现的文物有石器、陶器、泥塑器等。

其中玉器可以说代表了北方,特别是辽河流域甚至中国早期玉器的最高水平,自发现后,引起古玉研究者河收藏者的极大兴趣和注意。

二、红山文化选用的玉料及产地红山文化所用料,色泽有白、青、碧、黄四种,函件最典型的是墨玉,这些玉料制成的玉器,经浸蚀后,少数呈鸡骨白色,多数表面仅有灰白色心,亦有少数浸蚀呈褐色斑和没有浸色者。

红山文化玉器中,用青绿或深绿色玉料做器最多,白或黄色玉料较少,碧和黑色玉料中。

此外,红山文化玉器中,亦见少量用绿松石、水晶和玛瑙制作的。

红山文化玉料,据测在磨氏硬度计的4-6间,半透明,有玻璃或油脂光泽,很少有杂色斑,属新石器时期很普通且较优的一种玉材,矿石学上定名为蛇纹石或透闪石,其中后的硬度达6,几与和田雨的硬度6.5接近。

关于红山文化用料的产地,目前未作全面系统的调查测验。

据笔者多年接触和肉眼侧看,主要用两种产地不同的矿石:一是蛇纹石,产自辽宁省岫岩县一带;二是透闪石,产自辽宁省宽甸县境及附近,俗称“老岫岩”另据古文献技术,今辽宁省西部地区的“医无里山“也产玉。

该山在红山文化领域内,故不能排除红山文化的一些玉器是该山产的玉料所做的。

探析地区红山玉器沁色形成的原因及沁色特点摘要:红山古玉沁色的形成是与当地的地理环境、土壤特点以及气候环境都有着直接的关系,红山古玉在几千年前的使用之初就是用来与天地之间的神灵沟通的神玉,又接受了几千年的天地之精华,所以,它更具有一份灵动之气,而各种沁色也就成了鉴识红山文化古玉的重要手段。

关键词:;《古玉辨》;红山古玉中图分类号:K876.8 文献标识码:A 文章编号:1673-2596(2017)01-0014-04清末民初的古玉鉴藏大家在《古玉辨》中这样说过:“夫宝玉之可贵者,晶莹光洁,温润纯厚,结阴阳二气之精灵,受日月二光之熔。

其色沁之妙,直同浮云遮日,舞鹤游天之奇致奇趣,令人不测;较之宝,徒有光彩,而少神韵,能夺人之目,而不能动人之心者,则远胜十倍矣!”[1] 对古玉沁色的解说,恰恰说中了红山文化古玉器的中心所在,红山古玉之所以能够动人心魄,其主要一个原因就是因为它在地下沉睡了几千年之后,会受到地下各种矿物质和地址构造以及地域气候的影响,与天地之中的水、土和自然之精气融为一体,从而产生各种各样令后人匪夷所思的色彩,使玉质的质地发生了变化,而这种在玉肌和玉表上的变化被后人称之为――沁色。

地?^的地貌形态是复杂多样的,具有高山、盆地、河流、湖泊、丘陵、平原、草原和沙地。

可以说,红山古玉的沁色的确是受天地阴阳之二气,日月精华之二光的影响而产生的,红山古玉本来就是神奇之物,它在几千年前的使用之初就是用来与天地之间的神灵沟通的神玉,又接受了几千年天地精华的融合,又接受四季冷暖交替的不断洗礼,所以,它更具有一份灵动之气,它才会那么美不胜收,于是有沁色的古玉就成了后世人们刻意追求的目标,往往一块古玉因为沁色的美而身价骤增百倍,而各种沁色也就成了鉴识红山古玉的重要手段。

可见,红山古玉沁色的形成应该与地区的地理环境、土壤特点以及气候环境是密切相关的。

一、境河流主要有西拉木伦河、乌尔吉木伦河、老哈河和教来河四条(一)西拉木伦河西拉木伦河发源于克什克腾旗境,流经克什克腾旗、阿科尔沁旗、林西县、巴林右旗和翁牛特旗,于翁牛特旗境汇入西辽河。

赤峰地区出土红山文化玉器探析作者:崔岩勤来源:《赤峰学院学报·哲学社会科学版》2016年第06期摘要:红山文化是中国北方西辽河流域史前考古学文化之一,在出土的遗物中玉器是重要的组成部分。

从目前已发表的资料看,有明确出土地点的红山文化玉器集中在辽宁朝阳地区和内蒙古赤峰地区。

赤峰地区出土的红山文化玉器为研究红山文化时期玉文化的发展状况、社会经济、宗教信仰、丧葬习俗等提供了重要的资料。

关键词:赤峰;红山文化;玉器中图分类号:K876.8 文献标识码:A 文章编号:1673-2596(2016)06-0001-07赤峰位于内蒙古东南部,下辖的旗县区有翁牛特旗、巴林右旗、巴林左旗、阿鲁科尔沁旗、克什克腾旗、敖汉旗、喀拉沁旗、林西县、宁城县、红山区、松山区、元宝山区。

赤峰是红山文化最早的发现地,也是红山文化命名地。

赤峰地区红山文化遗迹、遗物非常丰富,其中玉器是重要的遗存之一。

本文依据目前已发表的考古资料、研究成果,对赤峰地区各旗县区内有明确出土地点的红山文化玉器进行分析,进一步认识红山文化玉器的特点及历史文化价值。

一、赤峰地区红山文化玉器的出土状况从目前已发表的考古发掘、调查资料及研究成果看,在赤峰地区经正式考古发掘出土的红山文化玉器、博物馆馆藏且有明确出土地点的红山文化玉器很多,分布在各旗县区,具体情况如下:翁牛特旗出土的玉器主要有三星他拉出土碧玉龙1件。

{1}乌丹镇东柺棒沟出土黄玉龙1件。

{2}海金山遗址出土长方形饰1件、角形饰1件、勾形饰1件。

{3}巴林右旗那斯台遗址出土玉器较多,{4}有玉猪龙1件、玉鸮2件、玉鸟1件、玉蚕4件、三联璧1件、勾云形器1件、玉珠68件、钩形器1件、玉斧2件、巴林石管2件、巴林石纺瓜2件、碧玺鱼1件,共计八十多件。

羊场出土玉猪龙1件。

{5}巴彦汉苏木查日斯台出土兽形器1件。

{6}幸福之路苏木查干宝力格出土玉蚕1件。

{7}巴颜他拉苏木苏达勒出土人面形器1件。

{8}巴彦他拉苏木苏达勒出土勾云形器1件。

{9}查干诺尔苏木出土勾云形器1件。

{10}查干沐沦苏木出土箍形器1件。

{11}巴彦查干苏木出土箍形器1件。

{12}大板镇西哈日毛都出土玉斧1件,{13}巴彦他拉苏木高勒艾勒出土玉斧1件。

{14}巴林左旗杨家营子镇葛家营子村出土箍形器2件。

{15}十三敖包乡尖山子村刘家屯出土玉猪龙1件。

{16}友好村发掘出土玉锛1件、玉管1件、巴林石环1件、巴林石圆形饰5件。

{17}克什克腾旗土城子天宝同出土箍形器1件。

{18}好鲁库出土玉棒1件、玉斧1件。

{19}南台子遗址发掘出土玉玦2件。

{20}敖汉旗萨力巴乡干饭营子出土玉猪龙1件。

{21}牛古吐大五家村出土玉猪龙1件。

{22}下洼河西出土玉猪龙1件。

{23}敖音勿苏乡烧锅地出土箍形器1件。

{24}萨力巴乡乌兰召村出土玉蝉1件。

{25}敖音勿苏烧锅地村出土玉管1件。

{26}双井乡董家营子出土蚌形饰1件。

{27}长胜镇北泡子沿出土玉斧1件。

{28}牛古吐乡千斤营子出土玉斧1件。

{29}大甸子乡大瓜翅出土箍形器坯料1件。

{30}丰收乡骆驼营子小东山出土箍形器内芯1件。

{31}草帽山遗址发掘出土玉璧1件、玉镯2件。

{32}阿鲁克尔沁旗巴彦塔拉苏木巴彦诺尔出土玉斧1件。

{33}喀拉沁旗四十家子乡台子村出土玉斧1件。

{34}林西县老虎石沟东队后山出土玉管1件。

{35}大营子乡土庙子村出土玉凿1件。

{36}五四公社水泉大队出土玉锤形器1件。

{37}松山区大庙镇出土箍形器1件。

{38}据统计,目前红山文化玉器经过正式考古调查和发掘所获玉器共计300余件。

{39}在赤峰地区经正式考古发掘出土的红山文化玉器、博物馆藏且有明确出土地点的玉器主要分于七旗、一区、一县,数量超过130余件,约占目前红山文化玉器总数的三分之一。

从玉器出土状况看,赤峰地区出土的红山文化玉器以征集、采集的为主,考古发掘出土的数量很少。

尽管如此,这些玉器对研究红山文化玉器的分布范围、玉器的种类、形制、工艺及红山文化时期社会发展状况具有重要的历史价值。

二、赤峰地区红山文化玉器的种类及形制特点(一)玉器的种类红山文化玉器的分类根据玉器造型特征及使用功能的不同,可分为装饰类、工具或武器类、动物类、人物类、特殊类、其它类,{40}赤峰地区出土的玉器也涵盖了这些类型。

装饰类玉器有玉玦、玉镯、玉管、玉珠、长方形饰、角形饰、蚌形饰及巴林石环、巴林石管、巴林石圆形饰等,工具类玉器有玉斧、玉锛、钩形器、棒形器及巴林石纺瓜等,动物类玉器有玉龙、玉鸮、玉鸟、玉蚕、玉蝉、兽形器及碧玺鱼形器等,特殊类玉器有箍形器、勾云形器、玉璧、三联璧等,人物类玉器有玉人面形器,其它类主要是玉箍形器坯料和玉箍芯。

玉器种类多样,题材丰富,造型各具特色。

(二)玉器的形制装饰类玉器的形制特点:装饰类主要有玉玦、玉镯、玉管、玉珠、长方形饰、角形饰、蚌形饰及巴林石环、巴林石管、巴林石圆形饰等。

玉玦2件,克什克腾旗南台子遗址7号墓发掘出土,{18}形制为圆环形,一侧有一个缺口。

一件内径6.5、外径8.3厘米,另一件内径3.4、外径5厘米,出土时位于墓主耳部两侧,应是耳饰,是目前考古发掘所见唯一成对出土的红山文化时期的玉玦。

玉镯4件,敖汉旗草帽山遗址7号墓发掘出土1件,1号墓发掘出土1件。

阿鲁科尔沁旗荞麦他拉乡出土2件。

其中敖汉旗草帽山遗址7号墓出土的玉镯形制较大(图一:1),白色玉,外径7.8、内径6.1-6.3、厚0.6厘米。

镯体内缘厚外缘薄,内缘弧直,横截面为三角形。

1号墓出土的玉镯已残。

玉管4件,为圆柱状,中部有对钻孔,通体打磨,光素无纹。

分为两种形制:Ⅰ型玉管1件,管的两端一侧磨平,另一侧圆弧。

敖汉旗敖音勿苏烧锅地村出土,黄色玉,器长6.2、直径2.3、最大孔径1.4厘米。

Ⅱ型管3件,管的两端一侧平直,另一侧倾斜。

巴林左旗友好村3号墓发掘出土1件,林西县老虎石沟东队后山出土1件,巴林右旗巴彦塔他拉苏木苏达勒出土1件。

巴林左旗友好村3号墓出土的玉管,浅灰色玉,器长6.3厘米。

巴林右旗巴彦塔他拉苏木苏达勒出土1件(图一:2),黄色玉,体长2.3、直径1.5、内孔径0.5厘米。

玉珠68件,巴林右旗那斯台遗址出土,黄色玉,有圆形、半圆形、扁圆形三种形制,最大直径2.48厘米,最小直径1.27厘米,均为素面。

除圆珠形外,均有一圆弧面和齐平面,在齐平面上有斜对钻孔。

圆形玉珠2件,直径1.5-2厘米,钻孔处略平,有一对钻孔。

半圆形玉珠54件,平面直径1-2.2厘米,厚0.9-1.7厘米,一面为圆弧形,另一面略平,个别略有内凹,平面处有斜钻对穿孔,其中10件平面对钻处可见螺旋纹。

扁圆形玉珠12件,直径0.8-2.5、厚0.4-0.8厘米,一面呈扁圆弧形,另一面平齐,有斜对钻穿孔(图一:3)。

长方形饰1件(图一:4),翁牛特旗海金山出土,淡绿色玉,长4.3、宽2.8、厚0.4厘米。

长方形片状,上端一角稍残,通体磨光,上端中间偏右对钻一孔。

角形饰1件(图一:5),翁牛特旗海金山出土,淡绿色玉,器长2.7、上部宽2.3、厚0.3厘米,形如角,上端宽,下端渐收,一侧卷起如勾,通体磨光,上端两侧各钻一孔。

勾形玉饰1件(图一:6),翁牛特旗海金山出土,淡绿色玉,径6.2、厚0.6米。

弯如勾呈C形,上端较宽,有一对钻孔,下端渐收成尖状,两端皆残。

蚌形饰1件(图一:7),敖汉旗双井乡董家营子出土,青绿色玉,两侧均残断,残长9、最宽4.7、厚0.45厘米。

呈蚌壳状,上下缘圆钝,上下端近边缘处各有一单面钻孔。

巴林石环1件,巴林左旗友好村1号墓发掘出土,巴林红花彩石,圆形,外径7.2、内径4.5、厚0.4厘米。

出土时已残断,内缘厚外缘薄,内缘弧直,横截面为三角形。

巴林石管2件,均为那斯台遗址出土,圆柱状,其中1件长1.9、直径0.5厘米。

巴林石圆形饰5件,巴林左旗友好村1号墓发掘出土4件、6号墓发掘出土1件,均为巴林冻石,圆形,中部有一小孔。

1号墓出土较大的1件直径2.1厘米,较小的1件直径1.4 厘米。

工具类玉器的形制特点:工具类玉器有玉斧、玉锛、钩形器、棒形器及巴林石纺瓜等。

玉斧9件,外形为长方扁体,中部微鼓,顶窄,刃宽,弧刃,通体磨光。

有两种形制:Ⅰ型玉斧6件,器形较小,体长小于15厘米,两侧斜直,弧背,弧刃。

克什克腾旗好鲁库出土1件,阿鲁克尔沁旗巴彦塔拉苏木巴彦诺尔出土1件,翁牛特旗广德公小洼子村出土1件,巴林右旗那斯台出土1件、大板镇西哈日毛都出土1件、巴彦他拉苏木高勒艾勒出土1件。

其中克什克腾旗好鲁库出土的玉斧器形较小,碧玉,长方扁体,体长7.7、宽1.4-2.8、厚0.8厘米,刃部有崩口(图二:1)。

Ⅱ型玉斧3件,器体较大,体长在15厘米以上,两侧竖直,弧背,弧刃,刃部有使用痕迹。

敖汉旗牛古吐乡千斤营子出土1件、长胜镇北泡子沿出土1件,喀拉沁旗四十家子乡台子村出土1件。

其中敖汉旗牛古吐乡千斤营子出土玉斧,墨绿色玉,有灰白相间的条状纹理,器形较大,长25、最宽8、刃宽7.1厘米(图二:2)。

棒形器1件,克什克腾旗好鲁库出土,深绿色玉,不规则锥状,顶端微残,通体磨光,体长29.8、直径3.5厘米。

玉锛1件,巴林左旗友好村1号发掘出土,浅绿色玉,平面呈梯形,长5、宽3.1厘米,刃部略斜,通体磨光。

玉凿1件(图二:3),林西县大营子乡土庙子村出土,黄绿色玉,体呈长方形,长6.8、宽2.4-3.9、厚1厘米。

上窄下宽,顶微残,单面刃,刃部锋利,通体磨光。

玉锤形器1件,林西县五四公社水泉大队出土,深绿色玉,亚腰形,体长13.4、柄宽6.2、柄厚4厘米,锤头宽7.6、头厚6.2厘米。

勾形器1件(图二:4),那斯台遗址出土,绿色玉,体呈长条直柄形,长6.8、宽2.5、厚1厘米。

前端弯呈勾形,上有一减地形成的较宽勾形,勾体与柄之间有两道隆起的平行凸棱纹。

柄端边缘磨薄,有一对钻小圆孔。

巴林石纺瓜2件,那斯台遗址出土,通体光素。

1件为椭圆形,长1.6、宽1.1厘米,中间钻一圆孔,1件为桂叶形(图二:5),长4.1、宽1.6厘米。

动物类玉器的形制特点:动物类玉器有玉龙、玉鸮、玉鸟、玉蚕、玉蝉、兽形器及碧玺鱼等。

玉龙8件,是红山文化玉器的典型器,出土的数量较多,有C形和玦形玉猪龙两种形制。

C形玉龙2件,翁牛特旗三星他拉出土1件、翁牛特旗东拐梆沟出土1件。

龙体呈C形,头尾相距较远,头部刻划纹饰,颈部有长鬣,通体光素,体中部有一钻孔。

三星他拉出土的玉龙墨绿色玉,体呈C形(图三:1),通高26、鬣长21厘米。

头部为猪首,双眼突起呈菱形,鼻端截平,双鼻孔对称呈圆形,嘴紧闭,吻部前伸,下额和头顶有细密的网格纹,颈脊长鬣耸立,弯曲上卷。

体中部有一个对穿孔。

东拐梆沟村出土的玉龙体呈C形(图三:2),黄绿色玉,形制与三星他拉玉龙相似,体高16.8、鬣长7.5厘米。