田野经验与诠释现象学

- 格式:ppt

- 大小:77.59 KB

- 文档页数:28

现象学的专业名词解释现象学是一门研究事物出现的原因和规律的学科,它主要关注我们对于世界的直接经验以及这些经验背后的本质。

现象学的理论和方法旨在深入探讨人类如何感知、认识和解释周围的世界,并试图超越传统的科学方法论,更全面地理解人类的存在与意识。

一、主体与客体现象学强调主体与客体的互动关系,指主体对于客体的感知和理解是建立在我们独特的意识和经验基础上的。

主体是指感知与认识事物的主体性存在,客体则是指外部世界的事物和现象。

现象学认为,主体与客体之间的关系并非相互独立,而是通过主体的意识和经验来构建和塑造的。

二、现象学约定现象学约定是指在研究中,研究者对于研究对象的选择、目的、方法和范围进行的一系列规定。

现象学约定的目的是为了保证研究的准确性和可靠性,同时还能够帮助研究者更加全面地理解研究对象所涉及的方方面面。

三、内省内省是现象学研究方法中的一种重要手段,它通过个体反思和观察自身的意识和经验,以获取对于外部世界的更深入的理解。

内省不同于传统的科学观察,它更加关注主观体验、情感和意识流动,通过对于个体内部现象的观察和分析,揭示和理解个体与世界的关系。

四、情感现象情感现象是指人类在与世界进行交互的过程中所产生的情感体验。

现象学认为情感是人类生活中不可或缺的一部分,它与我们的意识和认知相互作用,影响着我们对于世界的理解和感知。

情感现象的研究有助于我们更好地理解人类的情感体验、情绪变化以及情感与意识的关系。

五、存在与时间现象学探讨了存在与时间的关系,认为时间是存在的重要属性,因为我们的经验和意识都是在时间维度中发生和变化的。

现象学的研究通过对时间现象的观察和分析,揭示了时间对于我们对于世界的认知和理解的重要性。

六、本体学与现象学本体学和现象学是哲学中的两个重要分支,它们在研究的方法和视角上有所差异。

本体学研究事物的本质和存在形式,关注事物的客观存在;而现象学则更注重我们对于世界的主观经验和意识流动的研究。

尽管存在着差异,本体学和现象学之间也有相互影响和交叉点,进一步丰富了对于事物的认知和理解。

![第六章 田野研究的特征 (2)[39页]](https://uimg.taocdn.com/a403bb6a852458fb770b56fe.webp)

1 引 言 文献分类问题,究其根本是知识形态问题。

中西的知识形态迥然有别。

西方人推崇逻辑思维,而中国古人追求“君君、臣臣、父父、子子”的秩序思维,这已成为学者们共同认可的中西文化典型性特征。

然而这种文化差异并不是绝对的,中国古代也有类似西方的逻辑思维,如名家关于“白马非马”的讨论,而西方也有过朴素的“礼”学观,体现了对人与人之间关系的探寻,如古希腊哲学家西塞罗提出友爱与德行相结合的理论,并有意识地将这些观念用于政治实践中。

遇到这样的个案时,学者们通常冠之以“偶然性”而将其一笔带过,或者以迂回的诠释方式将其拉回到二元对立的正轨上来。

但实际上,当研究对象外在于学术,是可以直接由肉眼观察到的客观存在时,其形成的学术传统不会有本质上的差异。

因此,像天文、算法、农业、地理这类学科,远比逻辑、语法、修辞等更容易实现跨文化的交流。

这也正说明,中西文化的典型性特征,在对方文化当中以隐性而朴素的形式存在,特别是在需要田野实践而非完全文化构建的学科当中,表现得尤为明显。

中国古代经学文化或许还可以用儒家“礼”学的秩序结构来诠释经部文献的分类思想,但以田野实践为基础的“农学”在中国古代文化秩序中,是一个典型的例外,因其实践性具有比其他学派更明显的朴素的逻辑思维倾向,所以中国古代农书在书目的分类体系中,呈现出儒家“礼”学的秩序思维和朴素的类逻辑思维杂糅的态势。

以下笔者将从“名”(概念范畴)中国古代书目中的农书分类思想研究*关思雨 李明杰[摘 要] 中国古代书目中的农书分类思想,源于在田野实践中形成的朴素类逻辑思维和传统知识形态中儒家“礼”学的秩序思维。

中国古代书目在农书分类实践中形成的同类相近和近类相求原则,体现了朴素类逻辑思维的分类思想,其深层原因是对“农家”概念范畴的逻辑限制;而在具体的农书类名的设定和次序的排列上形成的相似性原则、治统重于学统原则、重道轻器原则和时间序列原则,体现的是儒家“礼”学的秩序思维的分类思想。

现象学导论1、现象学是什么:一个初步陈述理解现象学的开端就是要区分开自然态度和现象学态度。

自然态度是一种非反思的态度,而现象学态度又称之为先验的态度,他是一种反思的态度。

首先,我们来看什么叫做自然态度?在日常生活中,我们和世界上很多事物纠缠在一起,我们直接经验着很多事物,也空虚地意向着很多未曾经验的事物。

世界上所有事物都以不同的方式被给予,世界是对于所有能够被意向且被给予的事物的视域,是对于我们经验的事物来说的终极背景。

同样,我们还会意向到”我“,我是世界中的一个事物,同时世界也向他表现着自身作为整体的世界和作为中心的自我是两种单一性,其他事物都被安置在两者之间。

我们接受万物的存在方式,是一种信念的方式,在经验他们之前,我们相信他们是真实存在的,随着时间的推移,我们的认识越来越成熟,我们把诸多样态引入到我们的信念之中,从而发现了错误,然后就把幻觉、差别、欺骗等等维度引入进来。

于是我们认为,事物并非如其所是那样存在,我们会发现某物并非是真实的,仅仅是一个幻觉。

只不过这种错误,并没有让我们怀疑一切,这种状态仍然是一种信念的非反思的状态。

在所有的信念之中,最为突出的是我们相信作为一个整体的世界,他是基础性信念。

我们的世界信念是如此顽固,他在我们出生之前就存在,我们的自我感也只有在此基础上才能萌发,无论对于特殊的事物的信念如何推翻,但是世界还是在哪里。

我们生活在悖论之中,既拥有世界又是世界的一部分。

在自发的自然态度中,我们指向各种事物,也指向被给予的视域的世界,一切都被给予给这个自我,自我既是世界的一部分,又拥有着整个世界。

在自然态度之中,有着不同的视点,有常识,也有科学理论等等,但是无论如何,世界信念同样在支撑着。

因此诸如常识、科学、哲学等等,都仅仅是视角的转换,而现象学态度力图完全摆脱自然态度,乃至于对于世界信念。

当我们进入现象学态度的时候,我们就好像一个旁观者,我们不再成为世界的参与者,尽管世界仍然在运作。

现象学的定义和特点-概述说明以及解释1.引言1.1 概述在现象学的定义和特点这一主题下,我们首先需要概括介绍现象学的基本概念和背景。

现象学是一种哲学方法,强调对现象的直接观察和描述,对事物本身的表象进行无偏见的描述和分析。

现象学要求研究者不受任何预设或理论框架的干扰,只专注于事物本身的表像和表现。

现象学的起源可以追溯到19世纪末20世纪初的德国哲学,由爱德华·胡塞尔和马丁·海德格尔等哲学家提出和发展。

现象学强调主观经验的重要性,认为人类的感知和认知活动是唯一的存在方式,并通过直觉和体验来捕捉事物的真实面貌。

在本文的后续部分,我们将探讨现象学的核心概念,包括意义,表现,和直觉等概念,以及现象学的方法论。

我们将深入解析现象学的定义和特点,并探讨它在当代哲学和认知科学领域的意义和影响。

通过本文的阐述,读者将能够更深入地了解现象学这一重要的哲学思潮。

1.2 文章结构本文将围绕现象学的定义和特点展开详细论述。

首先,通过介绍现象学的起源,我们将了解现象学在哲学思想发展中的重要性和影响。

接着,我们将深入探讨现象学的核心概念,包括意识、表现和解释等关键概念,以帮助读者更好地理解现象学的基本思想。

最后,我们将分析现象学的方法论,探讨现象学在研究和探讨现实世界中的应用。

通过对以上内容的系统论述,读者将能够全面了解现象学的定义和特点,进而深入思考现象学在当代的意义。

文章结构清晰,逻辑严谨,希望能够为读者带来启发和思考。

1.3 目的本文旨在通过深入探讨现象学的定义和特点,帮助读者更好地理解这一哲学思想流派。

通过对现象学的起源、核心概念和方法论进行解析,可以帮助读者建立起对现象学的整体认识,从而更深入地思考和探讨文本中所提到的现象学相关问题。

同时,通过总结现象学的定义和关键特点,我们可以更好地认识和把握现象学在哲学发展中的重要地位和作用,进一步探讨现象学在当代社会中的实际意义和应用价值。

总之,通过本文的阐述,读者不仅可以对现象学的定义和特点有一个清晰的认识,还可以深入思考现象学对我们认识世界和探索人类存在意义所产生的深远影响,为当代哲学研究提供更为全面和深入的参考和启示。

0352023·4创刊40周年特约专栏20世纪起源于德国、发展到法国并影响全球哲学思潮的“现象学运动”改变着人们理解世界的方式。

在传统哲学中,感性与理性、抽象与具体处于二元对立状态。

如果要克服这种主体性原则所造成的主客对立,就需要跳出主客二分的思维框架,改变传统的思维方式。

20世纪人文思潮更多地关注想象、潜意识、意志、挑战、希望、信仰、同情等主体碎片化感受,现代哲学开始研究“人生”。

在现象学眼里,人生是“此在”的自我表现,人生无法回避焦虑、担忧与最终的死亡。

在法国哲学家梅洛-庞蒂 (1908—1961) 看来,传统哲学的“因果关系”并不能描述世界。

现代哲学的任务是重新学习如何看待事物/世界,其中的重要环节即是用现象学的方法来体验。

这种学术思想上的转向,从叔本华(1788—1860)悲观的生命意志、尼采(1844—1900)超人的权力① 李幼蒸:《我与现象学》,载胡塞尔《纯粹现象学通论》中译本“后记”,中国人民大学出版社,2004。

意志到柏格森(1859—1941)直觉的生命冲动就已有所表现。

在时代背景下,现象学运动发展至今有几点值得注意。

第一,“现象学问题涉及到现代西方哲学基础,未来人文社会科学理论方向,以及中国传统学术思想现代化方法论等三大方面,其意义已超出现行西方学术思想史研究范围”①。

由是,现象学不局限于“西方哲学”,而是一个世界性问题。

第二,现象学呼唤“回到事情本身”“本质的直观”以及“尊重事物如其显现般的那种显现”;也就是说,现象学要摆脱思辨理论预设以及因为脱离在场感而产生的偏见。

在现象学体验中,学者们描述的不是被感觉到的事物,而是事物的那种被感觉、被感知的过程。

第三,在“现象学运动”过程中,现象学与存在主义等观念有密切的复杂关系。

有学者指出:“从严格的意义0362023·4上讲,现象学与存在主义在哲学的发展史上所具有的,是相遇的关系。

”①一、音乐人类学研究中的现象学思考②和过去的研究相比,音乐人类学更强调个案的独特性,也就是其所观察的文化的独特性;对于20世纪来说,“音乐不仅只是一个研究的对象,它是体认世界的一条途径,一个理解的工具”③。

篇一:田野调查方法田野调查(field research )的基本方法田野调查最初来自于人类学的“田野工作”(field work),是人类学特有的研究方法,这种深入到研究现象实地进行调查的方法,在20世纪初发展成为社会研究的主要方法之一,但是普及为社会科学各个领域的主要调查方法,则是中国社会科学界发展的独特现象。

(一)不是所有社会科学都需要“调查”这一观念的破除是在黄宗智先生主讲的《中国农村研究》的课程上。

那是第一堂课,学生来自北京各著名高校的各种专业,黄先生让大家讲一讲自己的专业、学术方向、研究设计等。

一轮讲下来,黄先生提了一个问题,“大家注意到每个人在谈自己的研究时,提到最多的研究方法是什么?”一回想,我们都傻眼了,因为几乎每个人都提到了“我要去调查”。

而大家的专业真是五花八门,有以“社会调查”为主要研究方法的社会学、人类学,也有较接近的经济学、政治学等,还有基本挨不上的中文、历史与哲学。

黄先生就笑了,说在美国的大学里,除了社会学专业的学生会天天把调查挂在嘴上,其他专业的学生很少使用“调查”的方法,除非他的研究问题要求必须使用“调查”的方法,而这种情况是比较少见的。

为什么,在中国大陆,几乎所有学科的学生,一谈到研究方法就必谈调查法而不是其他呢。

这与毛泽东1930年代做过几次调查,并且自上而下大力倡导做调查有着根本的联系。

以至于今天,就连从未接触过调查方法的人,都能随口来几句“没有调查就没有发言权”之类的语录。

但是正在大学里接受教育,学习如何研究的学生们,如果把这种“调查法”当作是真正的社会调查,并视为学问的来源之一,可真是大错特错了。

究其词源,并参考实际方法应用,社会科学领域并没有单独的“调查”方法,或者“田野调查”方法,经常使用并有严格学术界定的是在欧美经常被使用的social survey[1],中文通常译为“社会调查”的一词。

这是一套随着抽样方法和问卷方法发展而成的结构化的资料搜集方法,常常被称为抽样调查或者问卷调查。

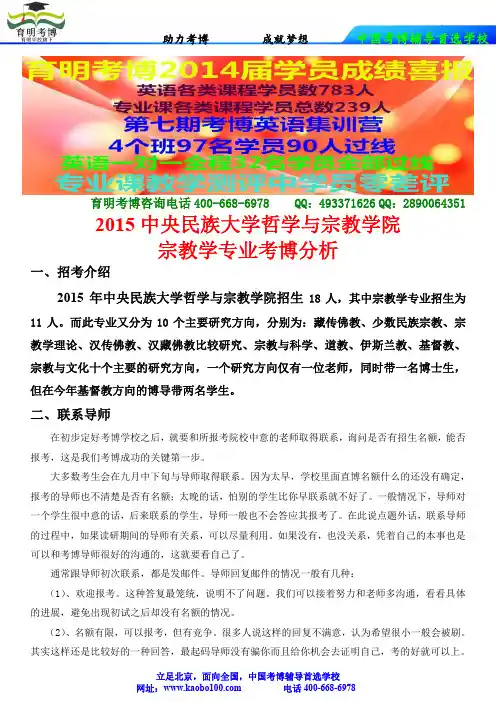

育明考博咨询电话400-668-6978 QQ:493371626 QQ:28900643512015中央民族大学哲学与宗教学院宗教学专业考博分析一、招考介绍2015年中央民族大学哲学与宗教学院招生18人,其中宗教学专业招生为11人。

而此专业又分为10个主要研究方向,分别为:藏传佛教、少数民族宗教、宗教学理论、汉传佛教、汉藏佛教比较研究、宗教与科学、道教、伊斯兰教、基督教、宗教与文化十个主要的研究方向,一个研究方向仅有一位老师,同时带一名博士生,但在今年基督教方向的博导带两名学生。

二、联系导师在初步定好考博学校之后,就要和所报考院校中意的老师取得联系,询问是否有招生名额,能否报考,这是我们考博成功的关键第一步。

大多数考生会在九月中下旬与导师取得联系。

因为太早,学校里面直博名额什么的还没有确定,报考的导师也不清楚是否有名额;太晚的话,怕别的学生比你早联系就不好了。

一般情况下,导师对一个学生很中意的话,后来联系的学生,导师一般也不会答应其报考了。

在此说点题外话,联系导师的过程中,如果读研期间的导师有关系,可以尽量利用。

如果没有,也没关系,凭着自己的本事也是可以和考博导师很好的沟通的,这就要看自己了。

通常跟导师初次联系,都是发邮件。

导师回复邮件的情况一般有几种:(1)、欢迎报考。

这种答复最笼统,说明不了问题。

我们可以接着努力和老师多沟通,看看具体的进展,避免出现初试之后却没有名额的情况。

(2)、名额有限,可以报考,但有竞争。

很多人说这样的回复不满意,认为希望很小一般会被刷。

其实这样还是比较好的一种回答,最起码导师没有骗你而且给你机会去证明自己,考的好就可以上。

(3)、你的研究方向和我一样......各种一大堆他的研究方向和你相关,欢迎报考什么的话。

不可否认,这是最好的情况,你可以放心的去考,一般不会出问题的。

但不排除偶然,像出现直博和本学校的硕转博名额问题,可能会给我们的报考和录取产生影响。

总之考博凭的是实力和自身的本事,关系只是占一部分,自己努力了就行,不用过分纠结于导师回复有没有啥隐含意思的。

现象学的方法名词解释现象学是一种哲学方法和学科,旨在研究和理解人类以及世界中所发生的各种现象。

该方法的核心观点是,我们作为人类应通过观察和直接体验来了解和解释现实世界。

现象学方法常被用于研究艺术、文学、科学、人类行为和思维等领域,以探索并理解不同现象之间的联结和关系。

一、现象学方法的起源及哲学基础现象学方法的起源可追溯到19世纪末和20世纪初的德国,由爱德蒙·胡塞尔(Edmund Husserl)创立。

胡塞尔认为,传统哲学过于关注于抽象概念和理论,而忽视了对经验和直接感知的研究。

因此,他提出了现象学方法,以强调直接观察和体验的重要性。

现象学方法的哲学基础是主观主义和现象主义。

主观主义认为,人类在认识和解释世界时,主观经验和意义起着至关重要的作用。

现象主义则强调,我们应该从直接现象中获取信息,并建立起对世界的描述。

二、现象学方法的特点和目的现象学方法具有以下几个特点。

1. 关注经验:现象学方法要求我们直接观察和体验事物,而非过度依赖理论或假设。

通过亲身经历和感知,我们可以更全面和深入地了解一个现象。

2. 描述和解释:现象学方法追求对现象的准确描述和理解。

它注重揭示和解释现象的背后意义和内在规律,而非仅仅停留在表面现象的观察。

3. 超越个体:现象学方法试图超越个体的感知和观点,寻求普遍适用的、客观的规律和结论。

它追求一种普遍性的人类经验,将各种个体经验进行合理的总结和归类。

现象学方法的目的是通过深入了解和解释各种现象,揭示其本质、结构和意义。

它力求给予我们更全面和准确的认识,帮助我们理解人类与世界之间的关系,并为各种领域的研究和实践提供有价值的思考方式。

三、现象学方法在不同领域的应用现象学方法在很多领域都得到了应用,其中包括艺术、文学、科学和人类行为研究等。

在艺术与文学中,现象学方法帮助我们深入理解和解释艺术品和文学作品。

通过对作品的观察和体验,我们可以揭示作品背后的情感、意义和创作者的意图。

教育人类学的田野调查教育人类学是一门将人类学的理论和方法应用于教育领域的交叉学科,旨在深入理解教育现象背后的文化、社会和个体因素。

而田野调查作为教育人类学研究的重要方法之一,为研究者提供了深入教育现场、观察和体验教育实践的机会,使他们能够获得真实、丰富和全面的研究资料,从而揭示教育的本质和规律。

一、教育人类学田野调查的目的教育人类学的田野调查并非为了调查而调查,而是有着明确而深远的目的。

首先,它旨在揭示教育与文化之间的相互关系。

文化是教育的土壤,教育是文化传承和创新的重要手段。

通过田野调查,研究者可以深入了解特定文化背景下教育的目标、内容、方法和价值观念,以及教育如何塑造和反映文化。

其次,探究教育中的个体发展。

每个学生都是独特的个体,他们的学习方式、兴趣爱好、家庭背景等都会影响他们在教育中的表现和发展。

田野调查能够让研究者近距离观察学生的学习过程,了解他们的需求、困惑和成就,为个性化教育提供依据。

再者,发现教育中的不平等现象。

教育机会的平等是社会公平的重要体现,但在现实中,由于地域、经济、种族等因素的影响,教育不平等现象依然存在。

通过田野调查,研究者可以深入到不同的教育环境中,揭示这些不平等现象的表现形式、原因和影响,为促进教育公平提供决策依据。

最后,推动教育理论和实践的创新。

田野调查中获得的真实数据和实践经验可以为教育理论的发展提供新的视角和素材,同时也可以为教育实践提供具有针对性和可操作性的建议。

二、教育人类学田野调查的准备工作在进行教育人类学的田野调查之前,充分的准备工作是至关重要的。

首先是确定研究问题和研究对象。

研究问题应当具有一定的理论和实践意义,同时也要具有可行性和可操作性。

研究对象的选择则要考虑其代表性和典型性,能够反映出所研究问题的本质特征。

其次是收集相关的文献资料。

通过对已有研究成果的梳理和分析,了解该领域的研究现状和发展趋势,为自己的研究提供参考和借鉴。

此外,还需要做好物质和心理上的准备。

田野调查的理论和方法主讲:王建新教授我这次的讲座主要从社会文化人类学的角度出发,重点讨论人类学田野调查的研究理论和方法。

一、研究理念人类学是一个比较经验主义的学科,它在某些方面也讲求实证,但从人类学的著作的写作规范和风格来看,其经验主义的取向非常强烈。

我们基于自身的经验,形成我们人类学的作品。

人类学的作品是非常复杂的,基础性研究主要包括田野调查报告、调查杂记、民族志,此外还有跨文化比较,和比较性研究。

第一类基础性研究中,是基于我们自身的田野经验,是各种各样的经验有一定的距离,但使用的资料是有经验性基础的。

人类学训练必须要通过田野调查形成自己的资料能力,再根据这种方法形成一种对话的基础,从资料,方法再到理论。

因此,民族志研究是我们研究最重要的一部份,是我们建构自己的学术体系。

民族志给学生提供的训练是最完善最合理的。

我们把人类学写作的资料分成五类:一、口述资料二、地方性文本:日记,碑文,族谱三、一般性出版物四、档案资料五、统计资料:年鉴,人口统计,生产生计的统计人类学研究偏重第一类和第二类资料。

第三类一般性出版物我们需要,特别是对待历史沿革等问题的时候,我们需要一些整体性的资料。

但是我们这种民族志所要求挖掘的规模和深度,不允许我们在第三类以下的资料停留太多。

我们要把这些方面做的比较精炼。

我们需要阅读和理解,但不会做过多的表述。

我们把这个和其他学科沟通的平台确定以后,之后我们主要使用的就是地方性文本。

主要就是依靠口述调查。

其他资料都是可以在图书馆,档案馆找到。

对地方的感受与认识,必须在田野调查中获得。

我们研究的理念是资料的取向是基于田野调查的。

田野调查对于我们人类学来说,获取资料是一个方面,还有一个田野调查是锻炼和培养一个人类学家的素质和意志,能够脚踏实地的住在当地,学习当地的各个方面,形成自己的研究,这种研究的独创性是非常强的。

二、田野调查三个方面一般的调查住二十天到一个月,我们会到从城市社区到农村生态,社会组织,宗族信仰,整体性的综合民族志的考察。

现象学导论七讲现象学是一门研究人们观察、概括和认识世界的深刻学科。

它不但深刻检视了人与物的联系,也深刻阐述了人的思维会影响实际的结果。

本文旨在介绍现象学的范畴,并从七种角度来探究它的概念。

第一讲:实在性现象学认为实在性是一种重要的哲学概念,它强调了客观实在性,即个体当我们观察它们时,其本质确实存在。

它考虑到了人们对事物及其质量,属性和行为的观点,以及它们之间的关系。

因此,实在性是现象学的基础,且用于确定人们观察实体时可能发现的本质属性和这种属性的概念化表征,以及它们在现实环境中的发展状态。

第二讲:哲学方法现象学采用哲学方法来研究客观实在性,该方法的特点是深入思考、统一的概念,分析正确的概念,比较和调和它们之间的矛盾,以及追求理性的真理。

现象学的关注点是理解人们对事件、过程以及逻辑结构等概念的看法;它在研究实体时也会采用一定的哲学方法,包括概念分析、相关性分析和比较等。

第三讲:意义意义是现象学的核心概念,它强调了客观实在性的意义和目的,即事物的实际意义,以及包含在概念中的意义。

现象学研究人们对世界的理解,以及它们如何影响现实进程,同时也涉及到了关于意义、景观和人们的情感经验的分析。

有了这些基本要素,现象学就可以开始从宏观和微观上揭开真正的实在性。

第四讲:认知认知是指人们认识客观实在性的过程。

现象学着重研究人们的观察力和思维过程,以及他们之间的相互作用。

它也研究由此产生的知识,也就是如何认识客观实在性并形成准确的概念,以及概念之间的关系。

认知是现象学中最重要的方面,它为研究实体和它们之间的关系提供了基础。

第五讲:决策决策是现象学研究的重要部分,它着眼于人们如何从理论角度出发,发现问题的根源,并以正确的方式处理这些问题。

它着眼于通过认知和行动来解决问题,也就是说,它考虑了人们如何在实际中将理论知识应用到日常的决策中。

因此,决策是现象学研究的重要组成部分,它将理论知识应用到实际活动中。

第六讲:行为行为是指任何类型、形式和程度的行为。

混合研究方法:我国体育学博士论文适用情境与模型解析(2015—2019)作者:张琦姚家新来源:《山东体育学院学报》2021年第02期摘要:采用文獻资料法,对2015—2019年体育学博士论文的研究范式进行深入分析,得出混合研究范式具有突起之势,是体育教育训练学、体育人文社会学和体育管理学论文中占比最高的研究范式。

借鉴国内外不同学科混合研究范式的研究成果及近5年本学科博士论文研究范式实际使用情况,归纳出混合研究的适用情境:(1)提高对复杂性研究问题的解释力;(2)开发新的测量工具实现数据验证;(3)定量降维为质性深入探讨做准备;(4)提升小群体研究成果的可转换性。

并提炼出混合研究多元借鉴适用设计模型:(1)同步三角校验设计;(2)异步嵌入式设计;(3)异步解释式设计;(4)异步探索式设计。

混合研究应用存在的问题:(1)缺少明晰的研究设计及描述;(2)谋求理论发展的源动力不足;(3)缺少对研究成果的严谨整合;(4)难于把握推论质量评价标准。

混合研究为体育学科开辟了一个全新的科研格局,促进了不同认识论、方法论及具体技术的辩证结合,同时也提出了诸如更高的方法素养要求、难以避免的信息损耗、方法的自限性问题以及对阶段性矛盾结果的处理等问题。

研究者应增加对混合方法研究理论的认识水平并提高实际应用能力,从方法论及实践层面同时提升该研究范式在体育学领域的严谨性和普及性。

关键词:研究范式;博士论文;混合研究;适用情境;设计模型中图分类号:G80-3 文献标识码:A 文章编号:1006-2076(2021)02-0062-09Abstract:By using the method of literature, this study makes an in-depth analysis of the research paradigm of doctoral dissertations in physical education from 2015 to 2019. It is concluded that the mixed research paradigm has a prominent trend and is of the highest proportion of research paradigms in sports education and training, sports humanities and sociology and sports management. Drawing on the research results of the mixed research paradigm of different disciplines at home and abroad and the actual application of the research paradigm of doctoral dissertations in this discipline in the past five years, the applicable situations of mixed research are summarized as follows:(1)Improving the explanatory power of complexity research issues; (2) Developing new measurement tools for data validation; (3) Quantitative dimension reduction prepares for in-depth qualitative discussion; (4) Improving the convertibility of small group research results. The multi-reference design model of hybrid research has been extracted:(1) Synchronous triangle calibration design ; (2) Asynchronous embedded design; (3) Asynchronous explanatory design; (4)Asynchronous exploratory design. And applicable problems of the mixed research application are summarized:(1) Lack of clear research design and description; (2) Lack of motivation for theoretical development; (3) Lack of rigorous integration of research results; (4) Difficult to grasp the evaluation standard of inference quality. Mixed research has opened up a new scientific research pattern for sports discipline, and promoted the dialectical combination of different epistemology, methodology and specific technology. At the same time, it also put forward such problems as higher methodological literacy requirements, unavoidable information loss, self-limitation of methods and the treatment of periodic contradictory results. The author believes that researchers should deepen their understanding of the mixed method research theory and improve theirpractical application ability, and increase the preciseness and popularity of this research paradigm in the field of sports science at the methodological and practical levels.Key words:research paradigm; doctoral thesis; mixed research; applicable situation; design model科学史表明,任何优秀科研成果的取得都依赖于正确的研究方法,没有研究方法就没有科学[1]。