小谈《竹枝词》

- 格式:doc

- 大小:25.49 KB

- 文档页数:18

例谈竹枝词在史料教学中的运用随着高中课改的不断深入,对于学生历史阅读能力和历史证据意识的要求也不断提高。

当前的高中历史逐渐形成了“无史料不教学”的课堂特征。

在浩如烟海的史学海洋中,面对厚重的历史典籍如何删选有利于课堂,能真正激发学生兴趣的史料呢?那些晦涩的专业词汇会让学生望而却步;仅从正史中节选史料也易形成一家之言,而照本宣科的历史课堂势必会被历史所淘汰,那么该如何找回历史课堂的趣味性,让历史走得更远,换发更多的生命力呢?近几年的浙江省学选考命题中接二连三的引入竹枝词相关的史料情境,来考察学生。

如浙江省2021年11月选考第27题清代《都门竹枝词》,2021年4月学考第九题《清代北京竹枝词》等,一方面提醒着我们史料教学对于中学历史学习的重要性,教学中应重视提高学生分析理解史料的能力,另一方面为我们提供了一个教学新思路,即利用竹枝词提升学生史料实证能力,以便更好地开展史料教学。

一、竹枝词与史料什么是竹枝词?竹枝词又名“竹枝曲”或“竹枝歌”,最早源于四川东部和湖北西部沿长江一带的民歌。

明代胡震亨的《唐音癸籃》中提到:“竹枝词本出巴渝,其音协黄钟羽,末如吴声。

”①唐代诗人刘禹锡将“竹枝体”民歌引入文人的诗歌创作之中,“东边日出西边雨,道是无晴却有晴”,竹枝词遂成为古典诗词体裁的一种。

宋代以后,竹枝词渐至传播扩散产生了各种地方竹枝词,生动地记录了各地的历史、地理、经济、文化、风俗、方言等。

②其本身所具有的史料价值也逐渐被人们所重视。

竹枝词算史料吗?竹枝词以平常语记录百姓身边发生的平常事和平常景,既有诗人“感于事,动于情”的文体意识,又汲取了民歌通俗明快的风格,显示出流畅、华美的气韵。

竹枝词长于纪事,泛咏风土,举凡山川胜迹、人物风流、百业民情、岁时风俗、以至政治事件、社会兴革,皆可入诗,所以不仅具有文学价值,还具有重要的社会历史价值。

③因此作为史料研究的重要参考资料竹枝词,自然可以引入历史课堂教学,作为史料教学的重要课程资源来加以利用。

溪州竹枝词中的土家语词释义陈廷亮;杜华【摘要】溪州竹枝词是清代湘西土家族文人的诗歌作品。

作品追忆了土家族的历史,描写了改土归流后溪州土家族地区的生产劳动、风俗习惯、文体活动等,具有很高的历史文化价值和史料价值。

但由于作者在词中巧妙嵌入有一些土家语词汇,这给研究溪州竹枝词带来了一定困难。

本文即对溪州竹枝词中的部分土家语词进行释义。

【期刊名称】《湖北民族学院学报(哲学社会科学版)》【年(卷),期】2011(000)005【总页数】4页(P29-32)【关键词】溪州;竹枝词;土家语【作者】陈廷亮;杜华【作者单位】三峡大学长江三峡发展研究院,湖北宜昌443002;三峡大学文学与传媒学院,湖北宜昌443002【正文语种】中文【中图分类】H273竹枝词本是古代巴渝地区的民间歌词,作为民歌中的一种,竹枝词极富有节奏感和音律美;而且在表演时有独唱、对唱、联唱等多种形式。

竹枝词在经过唐代文学家顾况、张藉和刘禹锡等人仿制后亦成为当时文人常用、喜用、习用的一种通俗文学形式。

宋人黄庭坚曾认为:“竹枝本出三巴,其流在湖湘耳”[1]。

这说明竹枝词起源于古代巴渝地区即今长江三峡一带的湖北、重庆等地,后发展到湘鄂渝接壤的广大地区。

而这些地区正是古代土家族先民之一巴人的主要活动区域,因此有学者经过对竹枝词源流进行考证后认为:竹枝词源于巴渝民歌,是土家族民间文化艺术的瑰宝[2]。

溪州竹枝词是中华竹枝词的重要组成部分,也可以说是中华竹枝词中一朵瑰丽的奇葩。

溪州是古代行政区划名,唐朝始置,今湖南龙山县。

五代时马楚徙治于今永顺县东南。

北宋咸平后广泛增加州一级的设置,因此称旧治龙山县一带为上溪州,新治永顺县一带曰下溪州。

唐代溪州范围囊括了今日湘西的永顺、保靖、龙山、古丈等县。

明代以其地分属永顺、保靖二宣慰司,古溪州也是土家族先民聚居之地,土家语一直是这一地区土家族人的主要交际工具,直到现在湘西的永顺、保靖、龙山、古丈等县也还是土家语仅有的留存地区。

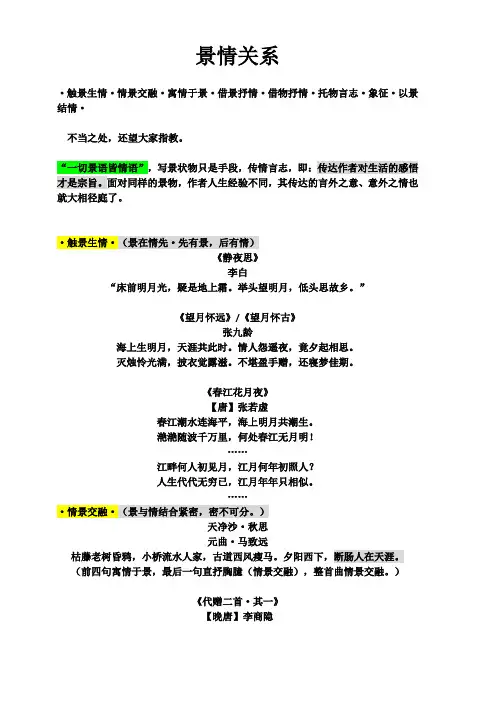

景情关系·触景生情·情景交融·寓情于景·借景抒情·借物抒情·托物言志·象征·以景结情·不当之处,还望大家指教。

“一切景语皆情语”,写景状物只是手段,传情言志,即:传达作者对生活的感悟才是宗旨。

面对同样的景物,作者人生经验不同,其传达的言外之意、意外之情也就大相径庭了。

·触景生情·(景在情先·先有景,后有情)《静夜思》李白“床前明月光,疑是地上霜。

举头望明月,低头思故乡。

”《望月怀远》/《望月怀古》张九龄海上生明月,天涯共此时。

情人怨遥夜,竟夕起相思。

灭烛怜光满,披衣觉露滋。

不堪盈手赠,还寝梦佳期。

《春江花月夜》【唐】张若虚春江潮水连海平,海上明月共潮生。

滟滟随波千万里,何处春江无月明!……江畔何人初见月,江月何年初照人?人生代代无穷已,江月年年只相似。

……·情景交融·(景与情结合紧密,密不可分。

)天净沙·秋思元曲·马致远枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。

夕阳西下,断肠人在天涯。

(前四句寓情于景,最后一句直抒胸臆(情景交融),整首曲情景交融。

)《代赠二首·其一》【晚唐】李商隐楼上黄昏欲望休,玉梯横绝月如钩。

芭蕉不展丁香结,同向春风各自愁。

注释1、芭蕉不展:芭蕉的蕉心没有展开。

2、丁香结:本指丁香之花蕾,丛生如结。

此处用以象征固结不解之愁绪。

3、同向春风:芭蕉和丁香一同对着黄昏清冷的春风(以芭蕉喻情人,以丁香喻女子自己)。

这两句是说,芭蕉的蕉心尚未展开,丁香的花蕾丛生如结;同是春风吹拂,而二人异地同心,都在为不得与对方相会而愁苦。

这既是思妇眼前实景的真实描绘,同时又是借物写人,以芭蕉喻情人,以丁香喻女子自己。

意境很美,含蕴无穷,历来为人所称道。

·寓情于景·(情感隐含)(读后,见景不见情。

相对而言的直观印象。

多情总被无情恼的诗句大全每天都有不同的诗句,以下是多情总被无情恼的诗句资料是由为大家搜集整理后发布的内容,让我们赶快学习吧!1."多情反被无情恼"出自哪1首诗词我欲将心向明月,谁知明月照他方,落花有意随流水,流水无心恋落花,自古多情空余恨,无情反被多情恼.:唐寅,(唐伯虎)花褪残红青杏小,燕子飞时,绿水人家绕。

枝上柳绵吹又少,天际何处无芳草!墙里秋千墙外道,墙外行人,墙里佳人笑。

(.)笑渐不听见渐悄,多情却被无情恼。

——北宋苏轼蝶恋花2.多情总被无情恼,道是无情却有情出自哪里1.“多情总被无情恼”,应当是“多情却被无情恼”,出自北宋苏轼的词《蝶恋花》。

全词如下:蝶恋花花褪残红青杏小。

燕子飞时,绿水人家绕。

枝上柳绵吹又少,天际何处无芳草。

墙里秋千墙外道。

墙外行人,墙里佳人笑。

笑渐不听见渐悄,多情却被无情恼。

2.“道是无情却有情”,出自唐代诗人刘禹锡的诗《竹枝词》,原文是“晴”,谐音为“情”。

全诗如下:杨柳青青江水平,闻郎岸上唱歌声。

东边日出西边雨,道是无晴却有晴。

3.多情总被无情恼,道是无情却有情出自哪里1.“多情总被无情恼”,应当是“多情却被无情恼”,出自北宋苏轼的词《蝶恋花》。

全词如下:蝶恋花花褪残红青杏小。

燕子飞时,绿水人家绕。

枝上柳绵吹又少,天际何处无芳草。

墙里秋千墙外道。

墙外行人,墙里佳人笑。

笑渐不听见渐悄,多情却被无情恼。

2.“道是无情却有情”,出自唐代诗人刘禹锡的诗《竹枝词》,原文是“晴”,谐音为“情”。

全诗如下:杨柳青青江水平,闻郎岸上唱歌声。

东边日出西边雨,道是无晴却有晴。

4.多情总被无情恼是哪首诗词里的句子苏轼《蝶恋花》蝶恋花① 苏轼花褪残红青杏小。

燕子飞时,绿水人家绕。

枝上柳绵吹又少②,天际何处无芳草?墙里秋千墙外道。

墙外行人,墙里佳人笑。

笑渐不听见渐悄,多情却被无情恼③。

① 宋哲宗绍圣3年(一0九六)作于惠州贬所,甚或更早。

② 柳棉,柳絮。

③ 悄,消逝。

演講稿(一):簡媜談〈竹枝詞〉、〈碗公花〉時間:民國九十一年(2002)六月地點:台大主持人:何寄澎主講人:簡媜記錄者:許瑞秋何寄澎:台灣文學和五四相比,並不遜色。

高中選文以散文為主,簡媜是不可以忽略的作家,以前曾表示過對簡媜作品的不滿。

是因為做一個觀察者常有一些侷限,在那時候台灣散文欠缺多元化的傾向,那時候很多年輕人耽讀簡媜的作品,令人有些擔心。

後來我陸陸續續讀簡媜的作品,發現簡媜不論是在藝術上,或作者的使命感上都是一個值得尊敬的作家。

簡單來講,尌是她在創作上有變,有不變,不變的是她堅持她的抒情方式,變的是她不斷透過對生命的體會跟觀察,改變她筆下的素材。

我對作家的衡量標準很簡單,尌是一個作家停留在她本身的成尌,我覺得是不能讓人滿意的;一個作家如果不堅持自己的文學信念而隨波逐流,那麼短時間他是一個紅得發紫的創作者,但拉長時間來看,他一定會汩沒於歷史的洪流中。

我這樣說,各位只要從簡媜的《水問》開始,到她的《月娘照眠牀》一路看下來,看到她的《私房書》、《夢遊書》,看到她的《胭脂盆地》、《女兒紅》、《頑童小番茄》,看到她的《紅嬰仔》、《天涯海角》,把這一連串的作品看下來,不用我多說,各位一定會發現簡媜自己的變與不變,看到簡媜在當代那麼多作家中讓人刮目相看的種種特質。

很多老師會質疑簡媜的作品那麼多,為何會選《月娘照眠牀》的〈碗公花〉和〈竹枝詞〉?這是簡媜最好的作品嗎?我們在選文中會珍惜這有限的篇幅,會選一些典範的作家,不會選一些泡沫作家來浪費大家的時間。

但是在這個前提下,我們不見得會選這個典範作家最好的代表作。

理由很簡單:我們要考量到高中課程標準的要求,以及高中生的性向和程度。

最能代表簡媜語言風格的作品,在目前現代文學教育還不夠深厚的前提下,也許不是那麼適合高中生。

當初我們選文的時候,曾徵詢簡媜的意見,簡媜建議我們選《胭脂盆地》的〈暗道之歌〉,那是寫流浪狗的,很短,但那種表現手法,我擔心目前高中生的閱讀能力是否能完全了然;對於老師在處理這一課時,是否能得心應手?在種種的考量底下,我們選了簡媜較早期的,更何況鄉音的捕捉都是作家源源不絕的題材。

和竹子有关的古诗全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:古代诗人们常常以竹子为题材进行创作,将竹子的形态、品性和意蕴赋予诗歌以深远的内涵。

竹子在古诗中往往被视为高雅、清雅、坚贞不屈的象征,体现了诗人们对品德高尚、风韵优美的追求和向往。

下面就让我们一起领略一些关于和竹子有关的古诗吧。

1. 《竹石》竹影和石稳,花犹泣绿川。

家家看蜡晨,万里下泉然。

这首诗描绘了竹影和石的静谧之美,通过竹子和石头的对比,展现出竹子的清幽和慢节奏。

其中“花犹泣绿川”一句意境深远,表现了竹子的与众不同之美。

2. 《竹枝词》窈窕竹枝,飒飒风吹。

三犬相夜,一鸟随溪。

这首词以竹枝为象征,表现了竹的婉约之美。

通过风吹竹枝、狗狗夜守、鸟儿随溪的描写,展示了竹子在大自然中的清雅和朴素。

3. 《竹林寺》竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。

莫向花丛错顾盼,日出江花红胜火。

这首诗以竹林寺为背景,展现了竹子在春天中的生机勃勃。

作者通过描写桃花、春江和花红江水等元素,表现了竹子的幽静和自然之美。

4. 《竹石》疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏。

霜禽欲下先偷眼,粉蝶如知合断魂。

这首诗描绘了竹石的清丽和灵动。

作者通过形容竹影横斜、水清浅、香气浮动等细节,展现了竹子的柔媚和风情万种的美丽。

古代的诗人们在诗歌创作中常常以竹子为题材,赋予其深远的内涵和意蕴,体现了人们对高洁、纯净和超凡脱俗的追求。

通过阅读这些关于和竹子有关的古诗,我们可以感受到古代诗人们对自然之美和人性之美的卓越领悟,也让我们更加珍惜和热爱大自然所赋予的一切美好。

愿我们都能像诗中的竹子一样,保持清雅、高洁、坚贞和自由自在的品性,让自己的生命如同竹子一般优雅而坚强。

【本段文字共307字】这首诗以竹子和桃花、春江等元素为背景,通过描写自然景物的变幻莫测表现了生活的无常和变幻莫测。

诗人以竹里寻道为主题,通过大自然的变化展现了生活的真谛和人生的哲理。

7. 《竹翠》碧玉娓娓展翠峰,绿湖翠海舞潺湲。

翠鸟翠鸣林间鸇,翠竹翠影映魂颜。

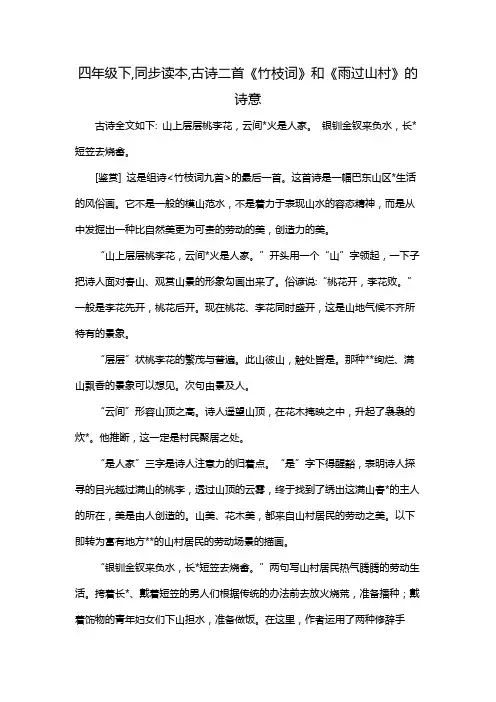

四年级下,同步读本,古诗二首《竹枝词》和《雨过山村》的诗意古诗全文如下: 山上层层桃李花,云间*火是人家。

银钏金钗来负水,长*短笠去烧畲。

[鉴赏] 这是组诗<竹枝词九首>的最后一首。

这首诗是一幅巴东山区*生活的风俗画。

它不是一般的模山范水,不是着力于表现山水的容态精神,而是从中发掘出一种比自然美更为可贵的劳动的美,创造力的美。

“山上层层桃李花,云间*火是人家。

”开头用一个“山”字领起,一下子把诗人面对春山、观赏山景的形象勾画出来了。

俗谚说:“桃花开,李花败。

”一般是李花先开,桃花后开。

现在桃花、李花同时盛开,这是山地气候不齐所特有的景象。

“层层”状桃李花的繁茂与普遍。

此山彼山,触处皆是。

那种**绚烂、满山飘香的景象可以想见。

次句由景及人。

“云间”形容山顶之高。

诗人遥望山顶,在花木掩映之中,升起了袅袅的炊*。

他推断,这一定是村民聚居之处。

“是人家”三字是诗人注意力的归着点。

“是”字下得醒豁,表明诗人探寻的目光越过满山的桃李,透过山顶的云雾,终于找到了绣出这满山春*的主人的所在,美是由人创造的。

山美、花木美,都来自山村居民的劳动之美。

以下即转为富有地方**的山村居民的劳动场景的描画。

“银钏金钗来负水,长*短笠去烧畲。

”两句写山村居民热气腾腾的劳动生活。

挎着长*、戴着短笠的男人们根据传统的办法前去放火烧荒,准备播种;戴着饰物的青年妇女们下山担水,准备做饭。

在这里,作者运用了两种修辞手法。

一、借代。

用“银钏金钗”借代青年妇女,用“长*短笠”借代壮年男子,正好捕捉了山民男女形象的特征,具有浓厚的地方**。

二、对仗。

不仅上下两句相对,而且还采用了句中自为对(即当句对)的办法,把语言锤打得十分凝炼。

全诗短短四句,每句一景,犹如四幅画图,孤立起来看,有其相对的**,合起来看,恰好构成一个完满的艺术整体。

由满山的桃李花引出山村人家,又由山村人家引出劳动男女戮力春耕的情景,全诗至此戛然而止,而把妇女们负水对歌、烧畲时火光烛天以及秋后满山金黄等情景统统留给读者去想象,画面的转接与安排极有理致。

一、竹枝词的起源竹枝词是一种诗体,是由古代巴蜀间的民歌演变过来的。

自中唐诗人刘禹锡在流放夔州、朗州期间,学习当地的民歌“竹枝”和“杨柳枝”,并效仿屈原的离骚而创造的富有民歌风味、类似七言绝句体式的歌词。

传之于宋元明,盛于清。

有些标题为“杂咏”、“风土吟”和“杂事诗”的七绝,事实上也是竹枝词。

后经历代诗人大量的创作,到清末大约共留存了竹枝词十万首之多。

超过了历代其它诗词的总量。

竹枝词在漫长的历史发展中,由于社会历史变迁及作者个人思想情调的影响,其作品大体可分为三种类型:一类是由文人搜集整理保存下来的民间歌谣;二类是由文人吸收、融会竹枝词歌谣的精华而创作出有浓郁民歌色彩的诗体;三类是借竹枝词格调而写出的七言绝句,这一类文人气较浓,仍冠以“竹枝词”。

?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????二是不讲究平仄粘对;三是语气大多是自白,代言的是少数;四是用眼前的景物作比喻;五是好用同音假借字作文学隐语。

段天顺先生总结历代竹枝词,认为有四大特色:一是语言流畅,通俗易懂;二是格律较宽,束缚较少;三是格调明快,诙谐风趣;四是广为纪事,以诗存史。

二者并不矛盾。

施先生是限于刘、白的竹枝词,是从民歌和民间文学的特色和技法着眼的。

段先生则是对一千多年来历代的竹枝词的总体特征的概括,并且第四点强调了竹枝词的作用。

我们可以相互参照理解。

一些竹枝词爱好者认为:管韵不管律,像歌不溜口,诙谐好比兴,典型多生动,组诗纪事明。

由于竹枝词有这些特征,所以段先生指出它易学、易懂、易作、易传。

就是说,作者喜欢写竹枝,读者喜欢看竹枝。

三、竹枝词的艺术风格竹枝词是一种综合表演艺术,集乐、曲、歌、舞于一体。

唐宋时期,在中国西南部相当普及,街头巷尾,随处可见。

在内容上,泛咏风物、歌咏恋情,具有浓厚的生活色彩。

在语言上,大量采用民间熟语,相关语,诙谐语,乃至谚语这样的民间通俗语言。

《竹枝词》古诗注音版其二《竹枝词》(注音版)秋风萧瑟天气凉(qiū fēng xiāo sè tiān qì liáng)落叶聚还散,寒蝉凄切(luò yè jù hái sàn, hán chán qī qiè)忧思难忘(yōu sī nán wàng)。

何以解忧,惟有杜康(hé yǐ jiě yōu, wéi yǒu dù kāng)。

青青子衿,悠悠我心(qīng qīng zǐ jīn, yōu yōu wǒ xīn)。

但为君故,沈吟至今(dàn wéi jūn gù, shěn yín zhì jīn)。

呦呦鹿鸣,食野之苹(yōu yōu lù míng, shí yě zhī píng)。

我有嘉宾,鼓瑟吹笙(wǒ yǒu jiā bīn, gǔ sè chuī shēng)。

明明如月,何时可掇(míng míng rú yuè, hé shí kě duō)?忧从中来,不可断绝(yōu cóng zhōng lái, bù kě duàn jué)。

越陌度阡,枉用相存(yuè mò dù qiān, wǎng yòng xiāng cún)。

契阔谈讌,心念旧恩(qì kuò tán yàn, xīn niàn jiù ēn)。

月明星稀,乌鹊南飞(yuè míng xīng xī, wū què nán fēi)。

竹枝词与北京民俗段天顺(一) 明、清时期,尤其在晚清和民国初年,出现了大量专门描写北京民俗民风方面的竹枝词“或写 之状,或操市井之谈,或抒过眼之繁华,或溯赏心之乐事”(《续都门竹枝词》序)“搜刮凤城,描摹象管”,数量之大,品类之多,可谓五彩纷呈,琳琅满目。

比如,有写节令年俗的《灯市竹枝词》、《元夕踏灯词》、《上元竹枝词》、《燕九竹枝词》、《新年竹枝词》;有写庙会风情的《厂甸竹枝词》、《城南竹枝词》、《春游词》、《秋游词》、有写名胜风光的《三海杂咏》、《中山公园竹枝词》;有写市井百业、杂耍戏曲的《北京岁时杂咏》、《天桥即事》、《百戏竹枝词》。

还有综合各门类的竹枝词,比如成书于清乾隆年间的杨米人《都门竹枝词》一百首。

嘉庆年间成书的《都门竹枝词》(佚名)八十首,分为街市、服用、时尚、饮食、市井、名胜、游览、总结十二门类。

清道光年间出版的杨静亭《都门杂咏》分为十个门类,计有风俗门、对联门、翰墨门、古迹门、技艺门、时尚门、服用门、食品门、市缠门、词场门。

这些门类,大体可以概括北京民俗文化的方方面面。

此外,也有“借眼前之闻见,抒胸际之牢愁”的《慷慨竹枝词》,有记述北京历史事变的《都门纪变百咏》等等。

北京竹枝词涉猎到如此广泛的社会生活,笔者认为和这种诗体的艺术特色有直接关系。

作为由民歌演变过来的竹枝词,与其它诗体比较起来有鲜明的特点:一是语言流畅,通俗易懂,重自然、少雕饰;二是反映市民生活,富有浓郁的生活气息,“京味”很浓;三是长于叙事,妙用比兴,风趣幽默,俏写真实,一首好的竹枝词往往俏语联珠,于风趣中见神韵,于诙谐中见美刺,于细微处写真实,“体虽俳而情则正,词虽俚而意则深”;四是格律较宽,极少“八股”气。

从某种意义上说,中、晚清竹枝词的兴起,实为对格律诗的一种冲击,为其后诗歌变革之先声。

概括地说,竹枝词可以归纳为“四易”:易懂、易学、易写、易流传。

正因为如此,这种诗体在表现社会生活、民俗民风方面有独特的优势,拥有广大的写作队伍,上至达官,下至小吏,尤其广大中、小文人,都能够信手拈来,通过竹枝词把自己对社会生活的感同身受,真实而生动地再现出来。

感谢提携知遇之恩的诗在现实生活中,我们难免会得到他人的帮助,此时可以用一些诗词来感谢他人。

接下来就由我带大家详细的了解下感谢提携知遇之恩的诗的相关内容。

感谢提携知遇之恩的诗11、《新竹》清代郑燮新竹高于旧竹枝,全凭老干为扶持。

下年再有新生者,十丈龙孙绕凤池。

译文新长的竹子要比旧竹子高,它们的生长全凭老的枝干扶持。

下年又有新长出来的,会长得更高。

2、《端午日赐衣》唐代杜甫宫衣亦有名,端午被恩荣。

细葛含风软,香罗叠雪轻。

自天题处湿,当暑著来清。

意内称长短,终身荷圣情。

译文端午佳节,皇上赐予名贵的宫衣,恩宠有加。

香罗衣是细葛纺成,柔软得风一吹就飘起,洁白的颜色宛如新雪。

来自皇天,雨露滋润,正当酷暑,穿上它清凉无比。

宫衣的长短均合心意,终身一世承载皇上的`盛情。

3、《答王十二寒夜独酌有怀》唐代李白昨夜吴中雪,子猷佳兴发。

万里浮云卷碧山,青天中道流孤月。

孤月沧浪河汉清,北斗错落长庚明。

怀余对酒夜霜白,玉床金井冰峥嵘。

人生飘忽百年内,且须酣畅万古情。

君不能狸膏金距学斗鸡,坐令鼻息吹虹霓。

君不能学哥舒,横行青海夜带刀,西屠石堡取紫袍。

吟诗作赋北窗里,万言不直一杯水。

世人闻此皆掉头,有如东风射马耳。

鱼目亦笑我,谓与明月同。

骅骝拳跼不能食,蹇驴得志鸣春风。

《折杨》《黄华》合流俗,晋君听琴枉《清角》。

《巴人》谁肯和《阳春》,楚地犹来贱奇璞。

黄金散尽交不成,白首为儒身被轻。

一谈一笑失颜色,苍蝇贝锦喧谤声。

曾参岂是杀人者?谗言三及慈母惊。

与君论心握君手,荣辱于余亦何有?孔圣犹闻伤凤麟,董龙更是何鸡狗!一生傲岸苦不谐,恩疏媒劳志多乖。

严陵高揖汉天子,何必长剑拄颐事玉阶。

韩信羞将绛灌比,祢衡耻逐屠沽儿。

君不见李北海,英风豪气今何在!君不见裴尚书,土坟三尺蒿棘居!少年早欲五湖去,见此弥将钟鼎疏。

译文昨天夜里吴中下了一场大雪,你像王子猷一样兴致勃发。

浮云万里环绕着青山,天空的正中游动着一轮孤月。

孤月沧凉清冷,银河清朗澄澈。

太白星晶莹明亮,北斗星错落纵横。

“闲谈不说《红楼梦》,读尽诗书是枉然。

”读过《红楼梦》的人,特别是研究过《红楼梦》的人,都知道这句脍炙人口的诗,也知道这句诗反映出清朝人喜读《红楼梦》的情况。

但这两句诗是我们通常所说的“古典诗词”的“诗”吗?不是的。

准确地说,它是竹枝词。

其出处,是清朝人得硕亭写的竹枝词《草珠一串》。

延安出身的文学家、诗人路工编选的《清代北京竹枝词》(含十余位作者的十三篇作品,北京古籍出版社出版)收入了这篇《草珠一串》。

自古及今竹枝词的数量不知凡几,但汇编成书的并不多,季羡林曾说:“有关竹枝词的专著或论文数量极少,引以为憾。

”关于北京的竹枝词也出版得不多,王灿炽编纂的《北京史地风物书录》仅录有二十余种。

路工的这本竹枝词是个优秀选本,史料价值相当高,但似乎学界对这点认识还不够。

本文拟谈一下《清代北京竹枝词》的史料价值。

一部清代北京社会风俗史料集 人们熟悉的唐诗宋词,从内容上说可谓包罗万象,似乎宇宙和人世间的方方面面都可以入诗。

但竹枝词的内容却有自己的侧重。

《都门杂咏》的作者杨静亭谓:“竹枝词者,古以纪风俗之转移,表人情之好尚也。

”词家唐圭璋说得更具体:宋元以降的竹枝词,“内容则以咏风土为主,无论通都大邑或穷乡僻壤,举凡山川胜迹,人物风流,百业民情,岁时风俗,皆可抒写”(邱良任《竹枝纪事诗·唐序》)。

竹枝词作者的目光多在社会中下层的凡人俗事,然也兼及军国大事的侧影和波澜。

翻览《清代北京竹枝词》,凡人俗事及军国大事会一起跃入眼帘。

但从史料学上说,这些竹枝词主要是一种社会风俗史料。

若用民俗学的眼光看,它还是上好的民俗学资料。

史家瞿兑之谓,竹枝词描写时世风俗,“最为社会史料珍品,独惜散漫未经整理耳”(《北梦录》)。

《清代北京竹枝词》是一本整理过的竹枝词,亦即一部清代北京社会风俗史料集。

试举几例。

杨静亭《都门杂咏》将所吟社会现象分为若干“门”,有“风俗门”“对联门”“翰墨门”“古迹门”“技艺门”“时尚门”“服用门”“食品门”“市廛门”“词场门”等,每“门”之下包括多首竹枝词,分咏不同的事物,如“市廛门”含“大栅栏”“花儿市”“东西巷”“茶叶店”“灯市”“雀儿市”等多首。

带水字的古诗关于水的古诗1、《小池》宋·杨万里泉眼无声惜细流,树阴照水爱晴柔。

小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头。

2、《竹枝词》唐·刘禹锡山桃红花满上头,蜀江春水拍山流。

花红易衰似郎意,水流无限似侬愁。

3、《忆江南》唐·白居易江南好,风景旧曾谙。

日出江花红胜火,春来江水绿如蓝,能不忆江南。

4、《望海潮》宋·秦观星分斗牛,疆连淮海,扬州万井提封。

花发路香,莺啼人起,珠帘十里东风。

豪俊气如虹,曳照春金紫,飞盖相从。

巷入垂杨,画桥南北翠烟中。

追思故国繁雄。

有迷楼挂斗,月观横空。

纹锦制帆,明珠溅雨,宁论爵马鱼龙。

往事逐孤鸿,但乱云流水,萦带离宫。

最好挥毫万字,一饮拚千钟。

5、《水调歌头》宋·苏轼落日绣帘卷,亭下水连空。

知君为我新作,窗户湿青红。

长记平山堂上,欹枕江南烟雨,杳杳没孤鸿。

认得醉翁语,山色有无中。

一千顷,都镜净,倒碧峰。

忽然浪起,掀舞一叶白头翁。

堪笑兰台公子,未解庄生天籁,刚道有雌雄。

一点浩然气,千里快哉风。

6、《玩止水》唐·白居易动者乐流水,静者乐止水。

利物不如流,鉴形不如止。

凄清早霜降,淅沥微风起。

中面红叶开,四隅绿萍委。

广狭八九丈,湾环有涯涘。

浅深三四尺,洞彻无表里。

净分鹤翘足,澄见鱼掉尾。

迎眸洗眼尘,隔胸荡心滓。

定将禅不别,明与诚相似。

清能律贪夫,淡可交君子。

岂唯空狎玩,亦取相伦拟。

欲识静者心,心源只如此。

7、《如鱼水》宋·柳永轻霭浮空,乱峰倒影,潋滟十里银塘。

绕岸垂杨。

红楼朱阁相望。

芰荷香。

双双戏鸳鸯。

乍雨过、兰芷汀洲,望中依约似潇湘。

风淡淡,水茫茫。

动一片晴光。

画舫相将。

盈盈红粉清商。

紫薇郎。

修禊饮、且乐仙乡。

更归去,遍历銮坡凤沼,此景也难忘。

8、《蝶恋花》宋·张先绿水波平花烂漫。

照影红妆,步转垂杨岸。

别后深情将为断。

相逢添得人留恋。

絮软丝轻无系绊。

烟惹风迎,并入春心乱。

和泪语娇声又颤。

行行尽远犹回面。

9、《江城子》宋·吴文英西风一叶送行舟。

2003年第4期(总第79期)黑龙江社会科学Heilongjiang S ocial Sciences NO 14,2003G eneral.N o.79向民歌学习的典范———浅谈刘禹锡的二首《竹枝词》及其表现手法赵云长(哈尔滨学院中文系,黑龙江哈尔滨150080) 摘 要:刘禹锡吸取民歌营养,运用民歌形式创作的《竹枝词》,反映民间生活,体现民歌风韵,成为向民歌学习的典范。

关键词:谐音双关;借代对仗;民歌;诗词 中图分类号:I207122 文献标识码:A 文章编号:1007-4937(2003)04-0064-03收稿日期:2002-12-16作者简介:赵云长(1942-),男,黑龙江五常人,哈尔滨学院中文系副教授,从事中国古代文学研究。

刘禹锡(772—842)字梦得,洛阳(今河南洛阳)人。

唐德宗李适贞元九年(793)中进士,从此步入仕途。

他先在淮南节度使杜佑幕府中任记室,为杜佑所器重,后来随杜佑入朝,任监察御史。

贞元二十一年(805)正月,唐顺宗李诵抱病继位,重用王叔文实行政治革新,刘禹锡与王叔文相友善,很快成为革新集团的核心人物,刘禹锡与王叔文、王 、柳宗元一起被称为“二王刘柳”,他们实行了一系列改革弊政的措施,受到后世史学家的好评。

在宦官藩镇势力联合进攻下,永贞革新失败,李诵被迫退位,唐宪宗李纯即位,宪宗立即贬斥王叔文为渝州司马,王 为开州司马,刘禹锡贬为连州刺史,柳宗元贬为台州刺史,宪宗元和十年(815),刘禹锡等被召还京城,刘禹锡因为写了《戏赠看花诸君子》讽刺执政者,又被放逐外任。

唐穆宗李恒长庆元年(821)冬,为母亲居丧守孝之后的刘禹锡被任命为夔州刺史。

仕途上失意遭贬,使刘禹锡失去了施展自己政治抱负的机会,但在诗歌创作方面,刘禹锡却有了向民歌学习、吸取民歌营养的机会。

夔州一带是《竹枝词》的故乡,刘禹锡来到夔州以后,被夔州的民风、民俗、民歌所吸引,他接近人民,向民歌学习,先学会唱竹枝词,然后又运用这种曲调进行写作,使自己的诗歌创作提高到一个新的水平。

谈谈理趣诗的鉴赏我国古代诗歌内容丰富,风格多样。

在诗歌的国度里,有一部分是以“理趣”独领风骚的。

所谓理趣诗,是指诗歌中含有一定的哲理。

一些理趣诗因富含深刻的哲理而流传千古,像“少壮不努力,老大徒伤悲”、“野火烧不尽,春风吹又生“、“不识庐山真面目,只缘身在此山中”等诗句,人们都耳熟能详。

以下谈谈理趣诗的鉴赏途径:一、直陈式说理即通过议论直接阐明一个道理。

例如陶渊明的《杂诗》:盛年不再来,一日难再晨。

及时当勉励,岁月不等人。

这首诗直接揭示了这样一个道理:光阴易逝,时不我待,要惜时勤奋。

诗歌直接说理,语言浅显,却寓意深刻。

再如陆游的《冬夜读书示子聿》:“古人学问无遗力,少壮功夫老始成。

纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。

”这首诗的意思是说,古人做学问是不遗余力的。

终身为之奋斗,往往是年轻时开始努力,到了老年才取得成功。

从书本上得到的知识终归是肤浅的,未能理解知识的真谛,要真正理解书中的深刻道理,必须亲身去躬行实践。

整首诗只有短短的四句,却见解独到,直陈做学问、求知识的真正经验,即使在知识更新的今天,仍具有较强的借鉴意义。

二、借用修辞说理借用比喻、拟人等修辞方式把抽象的哲理融于形象的修辞表达中。

例如朱熹的《观书有感二首》:半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊。

问渠那得清如许,为有源头活水来。

昨夜江边春水生,蒙冲巨舰一毛轻。

向来枉费推移力,此日中流自在行。

这两首诗是以比喻来说理的成功作品。

第一首是说:水塘虽然不大,但因为有活水不断地充实,就能清晰细微地映照出大千世界中不断变幻的天地万物。

诗人用了一个形象的比喻,来说明一个道理:一个人必须不断地学习新知识、新技术,才能保持头脑的活力和思维的敏捷,不断认识社会的新事物,适应社会的新发展。

第二首以水涨船行喻出这样一个道理:要善于掌握事物的客观规律,在事物的变化过程中,依靠其有利条件去克服困难,解决问题。

再如杜甫的《后游》:江山如有待,花柳自无私。

采用拟人手法,是说山水景胜、花柳姿态,它们无私心,等待着人们去欣赏,从而引发出大自然是毫无私心的道理。

小谈《竹枝词》一、《竹枝词》的原名与别名1、《竹枝词》的原名是《竹枝》《竹枝词》原名为《竹枝》,并无“词”字。

郭茂倩《乐府诗集》卷八十一《近代曲辞》云:“《竹枝》本出于巴渝,唐贞元中,刘禹锡在沅湘,以里歌鄙陋,乃依骚人《九歌》,作《竹枝》新调九章,教里中儿歌之,由是盛于贞元、元和之间。

”按:刘禹锡集自序云:“《竹枝》,巴歈也。

巴儿联歌,吹短笛击鼓以赴节,歌者扬袂睢舞。

音协黄钟羽。

”白居易在忠州,亦有《竹枝》四首。

但刘、白《竹枝》俱无和声。

皇甫松、孙光宪之作,始有“竹枝”、“女儿”和声。

关于“和声”,容后再作阐释。

其实,早在开元、天宝年间,张旭就曾唱《竹枝》。

据后唐冯贽《云仙杂记》记载,“张旭醉后唱《竹枝曲〉,反复必至九回乃止。

” 张旭字伯高,吴郡(今苏州)人,天宝年间当过金吾长史,世称“张长史”,与贺知章、包融、张若虚合称“吴中四士”,存诗十首,最著名者乃收于《唐诗三百首》之《桃花溪》绝句:“隐隐飞桥隔野烟,石矶西畔问鱼船。

桃花尽日随流水,洞在清溪何处边。

”老杜《饮中八仙歌》称赞他说:“张旭三杯草圣传,脱帽露顶王公前,挥毫落纸如云烟”,可惜其所唱《竹枝》今已失传,但从“反复必至九回乃止”看,其曲必哀婉低旋,回肠荡气也。

而就张旭“醉后唱《竹枝曲》”一事,可知《竹枝》之调至少在唐代开元以前就已存在,且《竹枝》亦有《竹枝曲》之别名。

又据清人王士祯《居易录》所载,“《竹枝》本名《竹枝子》,与《采莲子》、《山花子》、《水仙子》、《南乡子》、《生查子》并列,今独去‘子’字,但云‘竹枝’”。

可知《竹枝》又名《竹枝子》。

类此别名尚多,下面再作介绍。

2、《竹枝》之别名王运熙《六朝乐府与民歌》从和声有“女儿”之音,以为《竹枝》渊源于《女儿子》。

《女儿子》乃隋代民歌,收入《乐府诗集》第四十九卷《清商曲辞六》,郭茂倩引《古今乐录》曰:“《女儿子》,倚歌也。

”其第二首云:“我欲上蜀蜀水难,蹋蹀珂头腰环环。

”任半塘《唐声诗》则云:“(此体)始见于宪宗时皇甫松辞。

其始歌舞时手执竹枝,黄钟羽。

又收七言四句体三首,前二首,无和声分‘初体’和‘常体’,后一首有和声,称‘别体’,以为此三体。

‘盛唐以前已行,中唐刘禹锡倡为民歌体,别名《竹枝曲》、《竹枝辞》、《竹枝歌》、《竹歌》、《巴渝辞》,民歌合黄钟羽。

’”二、《竹枝词》乃唐之“声诗”“声诗”之名,乃任半塘先生所创,唐本有“歌诗”之称,如李长吉之诗集,即名《李贺歌诗集》,意谓可歌之诗,而上海古籍出版社整理本,乃名之曰《李贺诗歌集》,大违作者本意。

任半塘先生以为“唐声诗学,实际关系着辞、乐、歌、舞四事......声诗以其特点齐言体与唐曲子及大曲内之杂言体对立”(《唐声诗上下编简介》)。

在《唐声诗》下编里,任半塘先生收录《竹枝》三体,兹先列其二十八字之初体与十四字之有“竹枝”、“女儿”和声者如下,并略加评述:1、顾况的二十八字体,源于杜甫的《夔州歌十绝句》。

顾况《竹枝》帝子苍梧不复归,洞庭叶下荆云飞。

巴人夜唱竹枝后,肠断晓猿声渐稀。

任半塘《唐声诗》列顾况此词为初体,云:“初体表接近盛唐之早期辞。

”指出其第二句“荆云飞”,三连平。

第三、四句用拗体,不用和声,并云:“初体,常格非无和声,乃被传本省略。

”我以为,顾况此诗,当源于杜甫的《夔州歌》十首。

大历元年(766)杜甫时年55岁,由云安到夔州,作《夔州歌十绝句》,萧涤非《杜甫诗选注》云:“大概作于七六六年夏,多写夔州山川形势和古迹,很像《竹枝》。

”兹将其十绝录于下:中巴之东巴东山,江水开辟流其间。

白帝高为三峡镇,瞿塘险过百牢关。

白帝夔州各异城,蜀江楚峡混殊名。

英雄割据非天意,霸主并吞在物情。

群雄竞起闻前朝,王者无外见今朝。

比讶渔阳结怨恨,元听舜日旧箫韶。

赤甲白盐俱刺天,闾阎缭绕接山巅。

枫林橘树丹青合,复道重楼锦绣悬。

瀼东瀼西一万家,江北江南春冬花。

背飞鹤子遗琼蕊,相趁凫雏入蒋牙。

东屯稻畦一百顷,北有涧水通青苗。

晴浴狎鸥分处处,雨随神女下朝朝。

蜀麻吴盐自古通,万斛之舟行若风。

长年三老长歌里,白昼摊钱高浪中。

忆昔咸阳都市合,山水之图张卖时。

巫峡曾经宝屏见,楚宫犹对碧峰疑。

武侯祠堂不可忘,中有松柏参天长。

干戈满地客愁破,云日如火炎天凉。

阆风玄圃与蓬壶,中有高唐天下无。

借问夔州压何处,峡门江腹拥城隅。

老杜这十首绝句几乎全突破格律,明显是受夔州民歌影响。

再联系郦道元《水经注》所引民歌“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳”,可知杜少陵初到夔州听到当地人所唱民谣时心灵之震撼。

前人对此十绝,早已指出其与《竹枝》的渊源。

如杨伦《杜诗镜诠》评曰:“十首亦竹枝词体,自是老境。

前二首记形胜,兼入感慨。

”又如翁方纲《石洲诗话》:“《竹枝》本近鄙俚,杜公虽无《竹枝》,而《夔州歌》之类,即开其端。

”而顾况《竹枝》中所以发“巴人夜唱竹枝后,肠断晓猿声渐稀”之叹者,必因老杜“阆风玄圃与蓬壶,中有高唐天下无。

借问夔州压何处,峡门江腹拥城隅”而起也。

又,老杜此组拗绝,颇多三平尾,而顾况“洞庭叶下荆云飞”亦然,二者嬗递关系,分明可见。

2、皇甫松七言二句十四字《竹枝》,源于《女儿子》“巴东三峡”民歌。

先录皇甫松《竹枝》二首如下:芙蓉并蒂(竹枝和声)一心连(女儿和声)花侵格子(竹枝和声)眼应穿(女儿和声)——押平韵者(常体)山头桃花(竹枝和声)谷底杏(女儿和声)两花窈窕(竹枝和声)遥相应(女儿和声)——押仄韵者(别体)按:皇甫松此二辞均收于《尊前集》。

原作六首,五平一仄,每句皆以平起,四字后和声曰“竹枝”,句末又有和声“女儿”。

“枝”与“儿”叶韵。

王运熙先生《六朝乐府与民歌》论及皇甫松十四字体之《竹枝》,以为源于隋代的《女儿子》,颇具卓识。

王先生说:“《女儿子》现存二曲,首篇云:‘巴东三峡猿鸣悲,夜鸣三声泪沾衣!’(按:第二首前面已引,是“我欲上蜀蜀水难,蹋蹀珂头腰环环。

”)盖原为巴东的歌谣,其后被演为乐曲的。

唐皇甫松《竹枝辞》六首,均以‘竹枝’‘女儿’为和声……《竹枝辞》一名《巴渝辞》,与巴东谣产地相同。

皇甫松的《竹枝辞》必定渊源于《女儿子》无疑。

”萧涤非《论词之起源》则进一步论断:“《云谣集杂曲》所载《竹枝子》二首,则已并‘竹枝’、‘女儿’诸和声(兼包孙光宪七言四句《竹枝》)而为实字,遂成长短句。

二首文句.....与七绝体之《竹枝》,亦不甚相远,知必由孳乳而来。

此词之作,应在孙光宪之前,亦足为《竹枝》自始即有和声之一证。

《竹枝子》……腔调虽出于里巷之《竹枝》,而其由七绝体之《竹枝》变为长短句,则亦未始不缘泛声也。

”萧先生所言《云谣集杂曲》,即《敦煌曲子词》。

其中《竹枝子》有两体,与流传之《竹枝》迥然不同,只可视为变格。

先看《敦煌曲子词》中的57字体《竹枝子》:罗幌尘生,帡帏悄悄,笙篁(簧)无绪理,恨小郎,游荡经年。

不施红粉镜台前。

只是焚香祷祝天。

垂珠泪,的(滴)点点,的(滴)成斑。

待伊来,敬共伊言。

须改往来段(断)却颠。

按:此词双调,57字。

上片34字,6句,1仄韵,3平韵;下片23字,1仄韵,3平韵。

再看《竹枝子》63字体(《敦煌曲子词》)高卷朱帘垂玉牖。

公子王孙女。

倾容二八小娘。

满头珠翠影争光。

百步惟闻兰麝香。

含红豆相思语。

几度遥相许。

修书传与萧郎(娘)。

倘若有意嫁潘郎。

休遣潘郎争断肠。

按:此词双调63字,上片32字,下片31字,各5句,2仄韵,3平韵)试比较皇甫松《竹枝》与《敦煌曲子词》中的《竹枝子》,觉萧涤非先生所言“已并‘竹枝’、‘女儿’诸和声(兼包孙光宪七言四句《竹枝》)而为实字,遂成长短句。

二首文句……与七绝体之《竹枝》,亦不甚相远,知必由孳乳而来”,似嫌武断。

我们至多能说两者之间乃一正一变,敦煌曲子词乃变格,而不能说将皇甫松的《竹枝》里的和声“竹枝”与“女儿”“并而为实字”。

倘若一定要举出“并而为实字”的例子,我以为元代杨朝英《阳春白雪》所引无名氏《阳关三叠》:“渭城朝雨,一霎浥轻尘。

更洒遍客舍青青,弄柔凝,千里柳色新。

更洒遍客舍青青,千里柳色新。

休烦恼,劝君更尽一杯酒。

人生会少,自古功名富贵有定分,莫遣容仪瘦损。

休烦恼,劝君更尽一杯酒,只恐怕、西出阳关,旧游如梦,眼前无故人。

只恐怕、西出阳关,眼前无故人”,完全是隐括王维《阳关曲》(“渭城朝雨浥轻尘”),即加以“泛声”,才勉强可称得上是把和声“并而为实字”。

三、刘禹锡《竹枝》九首1、刘词作于夔州而非朗州辨(新旧《唐书》皆误)。

兹先录梦得《竹枝九首》(并序)于下:四方之歌,异音而同乐。

岁正月,余来建平,里中儿联歌《竹枝》,吹短笛,击鼓以赴节。

歌者扬袂睢舞,以曲多为贤。

聆其音,中黄钟之羽,卒章激讦如吴声,虽伧儜不可分,而含思宛转,有《淇澳》之艳音。

昔屈原居沅湘间,其民迎神,辞多鄙陋,乃为作《九歌》,到于今,荆楚歌舞之。

故余亦有《竹枝词》九篇,俾善歌者飏之,附于末,后之聆巴歈,知变风之自焉。

白帝城头春草生,白盐山下蜀江清。

南人上来歌一曲,北人莫上动乡情。

山桃红花满上头,蜀江春水拍山流。

(“拍山”一作“拍江”,“山”字更好)花红易衰似郎意,水流无限似侬愁。

江上朱楼新雨晴,瀼西春水縠文生。

(“朱楼”二字,梦得集作“春来”)桥东桥西好杨柳,人来人去唱歌行。

日出三竿春雾消,江头蜀客驻兰桡。

凭寄狂夫书一纸,住在成都万里桥。

两岸山花似雪开,家家春酒满银杯。

昭君坊中多女伴,永安宫外踏青来。

(除第三句外,其余皆合律)城西门前滟滪堆,年年波浪不能摧。

懊恼人心不如石,少时东去复西来。

瞿塘嘈嘈十二滩,此中道路古来难。

长恨人心不如水,等闲平地起波澜。

巫峡苍苍烟雨时,清猿啼在最高枝。

个里愁人肠自断,由来不是此声悲。

山上层层桃李花,云间烟火是人家。

银钏金钗来负水,长刀短笠去烧畲。

(此乃折腰体,此首《尊前集》未收)按:建平,郡名,三国吴置,隋改为巫山县,参见《隋书·地理志》上“巴东郡”,今属重庆市,此代指夔州。

刘梦得于穆宗长庆二年(822)正月至长庆四年(824)夏任夔州刺史,时年51岁到53岁。

不久后,梦得又作《竹枝二首》云:杨柳青青江水平,闻郎江上踏歌声。

东边日出西边雨,道是无晴却有晴。

楚水巴山江雨多,巴人能唱本乡歌。

今朝北客思归去,回入纥那披绿萝。

此二首纯乎律绝,与前九首之拗绝不同,第二首结尾的“纥那”另见梦得《纥那曲》:“杨柳郁青青,竹枝无限情。

周郎一回顾,听唱纥那声。

”纥那,梦得自谓:“纥囊得体那之句,岂其所本欤?“按:唐人于舟中唱得体歌,有号头,即和声。

纥那者,或曲之和声也。

梦得这11首《竹枝》究竟作于何处?《唐才子传》、《乐府诗集》、《词律》、《词谱》均以为作于朗州,盖沿新、旧《唐书》之误也。

兹将旧、新《唐书》相关资料摘引如下:《旧唐书》一六0《刘禹锡传》:“禹锡在朗州十年,唯以文章吟咏,陶怡情性。

蛮俗好巫,每淫祠,鼓舞必歌俚辞。

禹锡或从事于其间,乃依骚人之作,为新辞,以教巫祝。