07汉魏六朝文

- 格式:ppt

- 大小:1.42 MB

- 文档页数:36

汉魏六朝文学名词解释名词解释1.《吕氏春秋》:《吕氏春秋》是秦统一以前,由吕不韦召集他的门客集体编纂的。

全书由十二纪、八览、六论组成,后又简称为《吕览》,一共有二十余万字。

《汉书·艺文志》称吕不韦的《吕氏春秋》为“杂家”,即认为它是先秦以来阴阳、儒、墨等各家的折衷和调和。

《吕氏春秋》的编著目的,就是博采众说,为当时秦国正在进行的统一天下的活动作理论上的论证。

这部书文字朴素简练,和先秦其他的子书一样,有不少地方都是借用寓言故事来说理,因而富有文学的意味。

书中还保存了大量的先秦时代的文献和遗闻佚事。

2.焚书坑儒:秦始皇三十四年(公元前213年),博士淳于越反对封建中央集权的郡县制,要求根据古制,分封子弟。

丞相李斯加以驳斥,主张禁止儒生以古非今,以私学诽谤朝政。

秦始皇采纳李斯的建议,下令:焚烧《秦记》以外的列国史记,对不属于博士官的私藏《诗》、《书》等亦限期缴出烧毁;有敢论《诗》、《书》的处死,以古非今的灭族;禁止私学,欲学法令的以吏为师。

次年,卢生、侯生等方士、儒生攻击秦始皇。

秦始皇派御史查究,将四百六十多名方士和儒生坑死在咸阳。

史称“焚书坑儒”。

3.《过秦论》:散文篇名,西汉贾谊作。

一般分为上、中、下三篇。

“过秦”是指责秦政之失。

作者详细论述秦王朝迅速为农民起义所推翻的原因,旨在作为汉兴之后接受历史教训、巩固统治的借鉴。

文中对秦政的苛虐有所暴露。

4.汉赋:汉代流行的文学体裁。

吸取《楚辞》、荀卿《赋篇》体制词藻、纵横家铺张的手法而形成。

有小赋和大赋之分,小赋多为抒情作品,大赋多写宫观园苑之盛和帝王穷奢极侈的生活,在篇末有时寄寓讽谏之意;间有辩难、说理之作。

为当时统治者所喜爱。

5.辞赋:辞赋是中国古代文学体裁之一。

“赋”作为文体名称最早见于荀子的《赋篇》,《诗经》、楚辞、先秦散文都是赋的源泉,其中楚辞的影响最直接,故称辞赋。

两汉辞赋盛行,经历了骚体赋、大赋、抒情小赋的演变。

它的文体是诗和文的综合体,其基本的一些文体特征:1、从音律上说,有音节而不入乐,所谓“不歌而诵谓之赋”;2、从体式上说,骈散不拘,韵否不定。

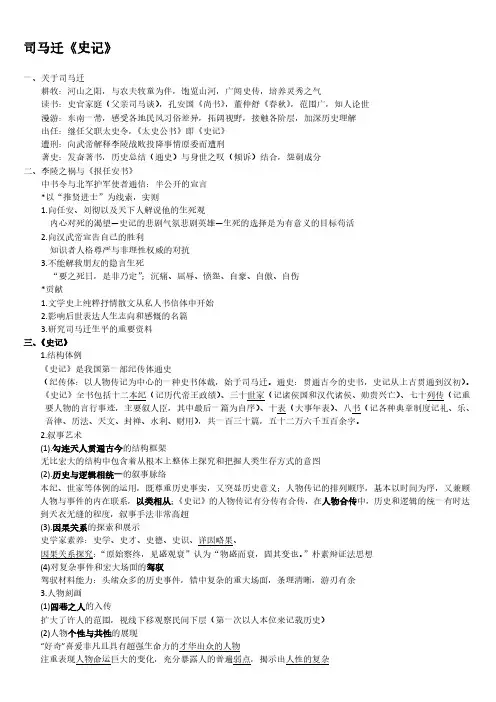

司马迁《史记》一、关于司马迁耕牧:河山之阳,与农夫牧童为伴,饱览山河,广闻史传,培养灵秀之气读书:史官家庭(父亲司马谈),孔安国《尚书》,董仲舒《春秋》,范围广,知人论世漫游:东南一带,感受各地民风习俗差异,拓阔视野,接触各阶层,加深历史理解出任:继任父职太史令,《太史公书》即《史记》遭刑:向武帝解释李陵战败投降事情原委而遭刑著史:发奋著书,历史总结(通史)与身世之叹(倾诉)结合,怨刺成分二、李陵之祸与《报任安书》中书令与北军护军使者通信:半公开的宣言*以“推贤进士”为线索,实则1.向任安、刘彻以及天下人解说他的生死观内心对死的渴望—史记的悲剧气氛悲剧英雄—生死的选择是为有意义的目标苟活2.向汉武帝宣告自己的胜利知识者人格尊严与非理性权威的对抗3.不能解救朋友的隐言生死“要之死日,是非乃定”;沉痛、屈辱、愤怨、自豪、自傲、自伤*贡献1.文学史上纯粹抒情散文从私人书信体中开始2.影响后世表达人生志向和感慨的名篇3.研究司马迁生平的重要资料三、《史记》1.结构体例《史记》是我国第一部纪传体通史(纪传体:以人物传记为中心的一种史书体裁,始于司马迁。

通史:贯通古今的史书,史记从上古贯通到汉初)。

《史记》全书包括十二本纪(记历代帝王政绩)、三十世家(记诸侯国和汉代诸侯、勋贵兴亡)、七十列传(记重要人物的言行事迹,主要叙人臣,其中最后一篇为自序)、十表(大事年表)、八书(记各种典章制度记礼、乐、音律、历法、天文、封禅、水利、财用),共一百三十篇,五十二万六千五百余字。

2.叙事艺术(1).勾连天人贯通古今的结构框架无比宏大的结构中包含着从根本上整体上探究和把握人类生存方式的意图(2).历史与逻辑相统一的叙事脉络本纪、世家等体例的运用,既尊重历史事实,又突显历史意义;人物传记的排列顺序,基本以时间为序,又兼顾人物与事件的内在联系,以类相从;《史记》的人物传记有分传有合传,在人物合传中,历史和逻辑的统一有时达到天衣无缝的程度,叙事手法非常高超(3).因果关系的探索和展示史学家素养:史学、史才、史德、史识、详因略果、因果关系探究:“原始察终,见盛观衰”认为“物盛而衰,固其变也。

第一章秦汉社会和文学概说第一节秦汉社会概说秦始皇焚书坑儒,烧去《秦纪》以外的各国史书和民间收藏的《诗》、《书》及“百家语”。

有两人或多人在一起议论《诗》、《书》的,都要处以死刑。

这是我国历史上实行严酷的思想统治的开始。

到了汉武帝时期,重建了严厉的中央集权的专制独裁政体,并采纳董仲舒的建议,罢黜百家,独尊儒术,以儒家思想来统一全国的思想。

这种儒学,虽以先秦的儒家思想为基础,但又揉合阴阳家、法家的思想成分,并经过董仲舒的阐发、改造,成为一种以三纲五常为核心,严格维护封建秩序(特别是皇权下的秩序)和封建等级制度的思想体系。

由于政府的提倡,儒学不但成为读书人入仕的主要途径,而且在社会生活中发挥着巨大的作用。

例如,当时可以根据《春秋》来决狱;又如,儒家经典《仪礼》所规定的礼制,也是当时必须遵循的。

这样,儒学就成了得到官方保护的官方思想而进入了人们的灵魂深处。

汉武帝死后,这种政治统治的格局和思想统治的局面在汉王朝基本上保持了下来。

其间虽经过公元八年汉朝大臣王莽篡夺帝位的事变,但到公元二十五年刘秀重建汉朝的统治后,又沿着原来的轨道前进了。

到了东汉中后期,以豪强为主的地方势力日益抬头,经过东汉末年黄巾起义,以及后来的地方势力与一度掌握中央政权的大臣董卓的战争,最终形成了群雄割据的局面。

在这一过程中,儒学的势力也逐渐减弱,终至衰微。

这以后东汉政权也就宣告灭亡了。

第二节汉代文化及其影响深入到民族意识、民族心理的深层进行考察,发现这个时代有两个显著的特点:第一,文化复古;第二,传统综合。

一、文化复古:秦朝的文化专制,造成了中国文化史上的黑暗时代。

但这个时代只延续了十几年(前221-前206)。

汉人透过这短暂的黑暗,看到了先秦文化的光芒,并从战国耆宿的身上、秦代过客的身上,发现了先秦自由奔放的文化精神。

于是在先秦文化的召唤下,光复旧艺便成为汉代学人乐从的事业。

汉人的文化复古是以整理散乱的古籍开始的。

《汉书·艺汉志》说:战国从横,真伪分争,诸子之言,纷然淆乱。

《汉魏六朝散文·左思·三都赋序》原文鉴赏《汉魏六朝散文·左思·三都赋序》原文鉴赏盖诗有六义焉1,其二曰“赋”。

扬雄曰:“诗人之赋丽以则2。

”班固曰:“赋者,古诗之流也3。

先王采焉,以观士风。

”见“绿竹猗猗”4,则知卫地淇澳之产5;见“在其版屋”6,则知秦野西戎之宅7;故能居然而辨八方。

然相如赋上林而引庐桔夏熟8,扬雄赋甘泉而陈玉树青葱9,班固赋西都而叹以出比目10,张衡赋西京而述以游海若11,假称珍怪,以为润色12。

若斯之类,匪啻于兹13。

考之果木,则生非其壤14;校之神物15,则出非其所。

於辞则易为藻饰16,於义则虚而无徵17。

且夫玉卮无当18,虽宝非用;侈言无验19,虽丽非经20。

而论者莫不诋讦其研精21,作者大氐举为宪章22。

积习生常,有自来矣。

余既思摹《二京》而赋《三都》23,其山川城邑,则稽之地图24;其鸟兽草木,则验之方志25;风谣歌舞,各附其俗26;魁梧长者27,莫非其旧。

何则?发言为诗者,咏其所志也28;升高能赋者,颂其所见也29;美物者贵依其本,赞事者宜本其实;匪本匪实,览者奚信?且夫任土作贡31,《虞书》所著;辨物居方32,《周易》所慎;聊举其一隅33,摄其体统34,归诸诂训焉35。

【注释】1《诗》:即《诗经》。

六义:《诗大序》:“故诗有六义焉:一曰风,二曰赋,三曰比,四曰兴,五曰雅,六曰颂。

”按风、雅、颂是《诗经》诗歌的分类,风是民歌,雅是贵族游宴之作,多写政事,而颂是歌功颂德的作品。

赋、比、兴是写作手法,赋是直接叙述,比是譬喻,兴是寄托。

2杨雄:西汉著名辞赋家,他在《法言·吾子》中曾说过:“诗人之赋丽以则,辞人之赋丽以淫”的话。

诗人之赋:指屈原的骚赋。

屈原曾称自己的作品为诗,杨雄称屈赋为诗人之赋,是指屈赋能符合《诗经》的写作精神。

丽:华丽。

则:法则,法度。

3班固:东汉史学家、辞赋家。

他的《西都赋序》中有“赋者,古诗之流也”的话。

汉魏六朝诗文[转自东南大学]汉魏诗〔总论〕自献帝播迁,文学蓬转,建安之末,区宇方辑。

魏武以相王之尊,雅爱诗章;文帝以副君之重,妙善辞赋;陈思以公子之豪,下笔琳琅:并体貌英逸,故俊才云蒸。

仲宣委质于汉南,孔璋归命于河北,伟长从宦于青土,公干徇质于海隅,德琏综其斐然之思,元瑜展其翩翩之乐,文蔚休伯之俦,于叔德祖之侣,傲雅觞豆之前,雍容衽席之上,洒笔以成酣歌,和墨以藉谈笑,观其时文,雅好慷慨,良由世积乱离,风衰俗怨,并志深而笔长,故梗概而多气也。

(〔梁〕刘勰《文心雕龙·时序》) 建安之作,全在气象,不可寻枝摘叶。

灵运之诗,已是彻首尾成对句矣,是以不及建安也。

(〔宋〕严羽《沧浪诗话·诗评》) 汉魏五言,源于《国风》,而本乎情,故多托物兴寄,体制玲珑,为千古五言之宗。

汉魏五言,本乎情兴,故其体委婉而语悠圆,有天成之妙。

五言古,唯是为正。

详而论之,魏人渐见作用,而渐入于变矣。

汉魏五言,委婉悠圆,于《国风》为近,此变之善者,使汉魏复为四言,则不免于袭,不能擅美千古矣。

汉魏五言,虽本乎情之真,未必本乎情之正,故性情不复论耳。

汉魏五言,委婉悠圆,虽本乎情,然亦非才高者不能,但有才而不露耳。

以《十九首》、苏、李、曹植、王、刘与赵壹、徐、陈琳、阮相比,则知非才高者不能也。

(〔明〕许学夷《诗源辩体》卷三) 建安之诗,体虽敷叙,语虽构结,然终不失雅正。

(〔明〕许学夷《诗源辩体》卷四) 建安文学,革易前型,迁蜕之由,可得而说:两汉之世,户习《七经》,虽及子家,必缘经术。

魏武治国,颇杂刑名,文体因之,渐趋清峻,一也。

建武以还,士民秉礼。

迨及建安,渐尚通;则侈陈哀乐,通则渐藻玄思,二也。

献帝之初,诸方棋峙,乘时之士,颇慕纵横,骋词之风,肇端于此,三也。

又汉之灵帝,颇好俳词,下习其风,益尚华靡,虽迄魏初,其风未革,四也。

(刘师培《中国中古文学史》) (建安五言诗)文采缤纷,而不离闾里歌谣之质。

故其称物则不尚雕镂,叙胸情则唯求诚恳,而又缘以雅词,振其美响,斯所以兼笼前美,作范后来者也。

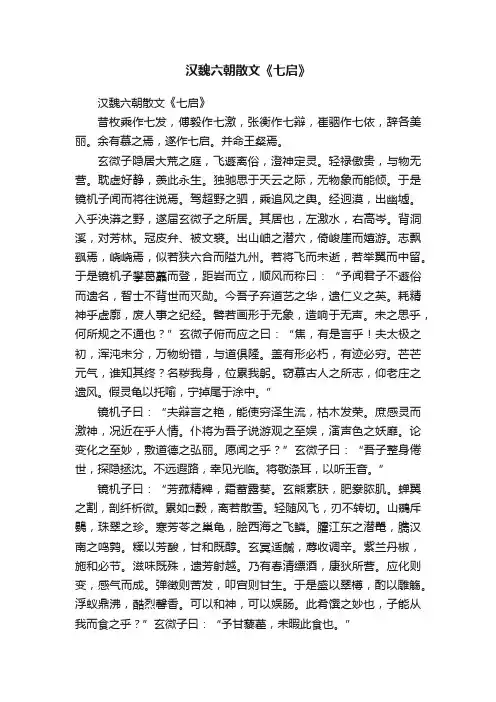

汉魏六朝散文《七启》汉魏六朝散文《七启》昔枚乘作七发,傅毅作七激,张衡作七辩,崔骃作七依,辞各美丽。

余有慕之焉,遂作七启。

并命王粲焉。

玄微子隐居大荒之庭,飞遯离俗,澄神定灵。

轻禄傲贵,与物无营。

耽虚好静,羡此永生。

独驰思于天云之际,无物象而能倾。

于是镜机子闻而将往说焉。

驾超野之驷,乘追风之舆。

经迥漠,出幽墟。

入乎泱漭之野,遂届玄微子之所居。

其居也,左激水,右高岑。

背洞溪,对芳林。

冠皮弁、被文裘。

出山岫之潜穴,倚峻崖而嬉游。

志飘飖焉,峣峣焉,似若狭六合而隘九州。

若将飞而未逝,若举翼而中留。

于是镜机子攀葛藟而登,距岩而立,顺风而称曰:“予闻君子不遯俗而遗名,智士不背世而灭勋。

今吾子弃道艺之华,遗仁义之英。

耗精神乎虚廓,废人事之纪经。

譬若画形于无象,造响于无声。

未之思乎,何所规之不通也?”玄微子俯而应之曰:“焦,有是言乎!夫太极之初,浑沌未分,万物纷错,与道俱隆。

盖有形必朽,有迹必穷。

芒芒元气,谁知其终?名秽我身,位累我躬。

窃慕古人之所志,仰老庄之遗风。

假灵龟以托喻,宁掉尾于涂中。

”镜机子曰:“夫辩言之艳,能使穷泽生流,枯木发荣。

庶感灵而激神,况近在乎人情。

仆将为吾子说游观之至娱,演声色之妖靡。

论变化之至妙,敷道德之弘丽。

愿闻之乎?”玄微子曰:“吾子整身倦世,探隐拯沈。

不远遐路,幸见光临。

将敬涤耳,以听玉音。

”镜机子曰:“芳菰精粺,霜蓄露葵。

玄熊素肤,肥豢脓肌。

蝉翼之割,剖纤析微。

累如□縠,离若散雪。

轻随风飞,刃不转切。

山鵽斥鷃,珠翠之珍。

寒芳苓之巢龟,脍西海之飞鳞。

臛江东之潜鼍,臇汉南之鸣鹑。

糅以芳酸,甘和既醇。

玄冥适鹹,蓐收调辛。

紫兰丹椒,施和必节。

滋味既殊,遗芳射越。

乃有春清缥酒,康狄所营。

应化则变,感气而成。

弹徵则苦发,叩宫则甘生。

于是盛以翠樽,酌以雕觞。

浮蚁鼎沸,酷烈馨香。

可以和神,可以娱肠。

此肴馔之妙也,子能从我而食之乎?”玄微子曰:“予甘藜藿,未暇此食也。

”镜机子曰:“步光之剑,华藻繁缛。