周作人至死相信鲁迅偷看其妻洗澡 贬称许广平为

- 格式:doc

- 大小:34.00 KB

- 文档页数:4

鲁迅与周作人绝裂之谜作者:林和生一.晨昏相隔的“双子星座”鲁迅和周作人,按其各自在文学上的贡献,被称为中国现代文学史上的“双子星座”。

说“双子星座”,并不完全是形容。

鲁迅又名“长庚”,周作人又名“启明”,两者都是天上的星名。

据鲁迅母亲回忆,鲁迅出生时,胎盘比人先下来,当地乡俗认为,这样的男孩将来会有出息,但命薄,易早夭。

因而,鲁迅不到一岁,便被领到附近的长庆寺,拜庙里一位名叫龙祖的和尚为师,龙祖师傅为鲁迅取了一个法名,叫“长庚”,那是一颗在黄昏出现的星。

3年多以后,周作人出生,也取了一个别名,叫“启明”,那也是一颗星名,但出现的时分与鲁迅相反,不在黄昏而在黎明。

按鲁迅母亲的说法,这意味着两颗星后来会“永不相见”。

历史正是如此。

1923年7月,本来情深意笃、共为“五四”斗士、发誓“永不分家”的鲁迅与周作人,突然之间兄弟失和,不仅生前全无一丝往来,而且两人死后,后代之间也恩断义绝。

就兄弟二人之间而言,失和后不久,即1923年10月1日至11月18日,鲁迅即大病一场,时间长达一个半月多久,据认为他后来1936年死于肺病即与此密切相关。

鲁迅1936年去世时,周作人在兄弟失和13年之后第一次谈到鲁迅:“说起他这肺病来,本来在十年前,就已经隐伏着了……”。

分手后数年间,鲁迅先后写出《牺牲谟》、《颓败线的颤动》、《兄弟》、《铸剑》等文字,“眷意与决绝,爱抚与复仇,养育与歼除,祝福与咒诅”,交织于心,其沉郁与愤世,有增无减。

周作人方面,也于失和后相继写出《破脚骨》、《谈龙集序》、《中年》、《<蛙>的教训》、《老人的胡闹》等文字,用种种暗示手法论及鲁迅,据认为相当恶毒,以至《周作人传》作者钱理群认为:“这恶毒的咒骂出自温雅的周作人,几乎是难以置信的;足见他心中怨恨之深。

”就兄弟二人后代之间而言,据鲁迅儿子周海婴回忆,1948年他随解放大军一道回北京,遇见周作人夫人羽太信子,“对着我破口咒骂起来。

后来似乎感到用汉语骂得不过瘾,又换了日本话,手又指又划,气势凶猛”。

鲁迅致许广平的情书鲁迅致许广平的情书细细翻阅那些文人的情书,令人感动。

那些温暖人心的文字,足以温暖红尘中孤寂的心灵。

以下关于鲁迅致许广平的情书,仅供参考。

人物简介:鲁迅(1881年9月25日—1936年10月19日),原名周树人,字豫山、豫亭,后改名为豫才,浙江绍兴人。

中国现代伟大的无产阶级文学家、思想家和革命家,新文化运动的主将。

许广平(1898年—1968年),中国现代女作家,祖籍福建。

在北京女子师范大学读书期间,曾是鲁迅的学生,在反帝反封建的斗争中,终于和鲁迅走到了一起。

鲁迅致许广平的情书(一)广平:5日与7日的两函,今天(11)上午一同收到了。

这封挂号信,却并无要事,不过我因为想发几句议论,倘被遗失,未免可惜,所以宁可做得稳当些。

这里的风潮似乎还在蔓延,但结果是决不会好的。

有几个人已在想利用这机会高升,或则向学生方面讨好,或则向校长方面讨好,真令人看得可叹。

我的事情大致已了,本可以动身了,今天有一只船,来不及坐,其次,只有星期六有船,所以于15日才能走。

这封信大约要和我同船到粤,但姑且先行发出。

我大概15日上船,也许要到16日才开,则到广州当在19或20日。

我拟先住广泰来栈,待和学校接洽之后,便暂且搬入学校,房子是大钟楼,据伏园来信说,他所住的一间就留给我。

助教是伏园出力,中大聘请的,俺何敢“自以为给”呢?至于其余等等,则“爆发”也好,发爆也好,我就是这么干,横竖种种谨慎,也还是重重逼迫,好像是负罪无穷。

现在我就来自画招供,自卸甲胄,看看他们的第二拳是怎样的打法。

我对于“来者”,先是抱着博施于众的心情,但现在我不,独于其一,抱了独自求得的心情了。

(这一段也许我误解了原意,但已经写下,不再改了。

)这即使是对头,是敌手,是枭蛇鬼怪,我都不问:要推我下来,我即甘心跌下来,我何尝高兴站在台上?我对于名声,地位,什么都不要,只要枭蛇鬼怪够了,对于这样的,我就叫作“朋友”。

谁有什么法子呢?但现在之所以还只(!)说了有限的消息者:一,为己,总还想到生计问题;二,为人,是可以暂借我已成之地位,而作改革运动。

鲁迅先生的两任妻子鲁迅先生的两任妻子鲁迅一生在文学创作、文学批评、思想研究、文学史研究、翻译、美术理论引进、基础科学介绍和古籍校勘与研究等多个领域具有重大贡献。

下面为大家带来鲁迅先生的两任妻子,快来看看吧。

朱安是鲁迅的原配夫人,她是一个身材矮小、目不识丁的小脚女人,那时的鲁迅在日本潜心学医,“他是不懂爱的”。

因为在日本接到一通发自家里的电报,称母亲病危,鲁迅便决定归国。

回家一看,房已修理好,家具全新,一切结婚的布置都已停当,只等他回来做新郎了。

鲁迅既然不忍拂逆母亲的意思,那么就只能牺牲掉个人的意志,默默地接受了。

鲁迅像木偶似的走完了这一系列麻烦的仪式,可是新婚燕尔的他却做得很决绝,搬出新房,睡到了母亲的房中。

结婚后他很少向外人诉说自己的婚姻生活,仅对好友许寿裳说过一句沉痛的话:“这是母亲给我的一件礼物,我只能好好地供养它,爱情是我所不知道的。

”婚后第四天,鲁迅就携二弟周作人去了日本,离开了母亲强加给他的女人。

1925年3月12日,孙中山与世长辞,本就扑朔迷离的时局再次发生动荡。

此前一天,鲁迅收到一封特殊的来信,信中痛陈北京教育界的黑暗现状,笔下充满忧虑和苦闷的`文字向鲁迅请教:“有什么法子在苦药中加点糖分,加糖是否即绝对不苦?”信末署名是:“谨受教的一个小学生许广平”。

许广平是广东番禺人,比鲁迅年轻近二十岁,对社会运动充满热情,她是如此敬仰鲁迅,在年轻女学生许广平的面前,鲁迅也开始变得柔软。

在冲破世俗最终走到一起后,许广平写下了一篇情绪激昂的散文诗:不自量也罢,不相当也罢,同类也罢,异类也罢,合法也罢,不合法也罢——这都与我们不相干,于你们没关系!鲁迅这才发现,原来自己是可以爱的。

1926年底,鲁迅准备离开厦门大学之时,思念在广州的许广平,靠在一个有个“许”字的墓碑上合影,寄给了她。

1932年,鲁迅编成他和许广平往来的书信,题名《两地书》,并指定说等儿子海婴长大以后留作纪念。

鲁迅逝世后,许广平常应邀写各种回忆文字,她的故事里没有奇闻亦无猛料,但因为主角是鲁迅,便被多方重视。

鲁迅先生的亲戚鲁迅先生是中国现代文学的巨匠,他的作品影响了无数读者和作家。

除了他的文学成就,鲁迅先生的家族也有一些令人感兴趣的亲戚。

弟弟:周树人鲁迅先生的弟弟是周树人,他也是一位著名的作家和教育家。

周树人在教育方面有着自己的独特见解,他提倡以学生为中心的教学方法,注重培养学生的创造力和思维能力。

他的教育思想对中国的教育改革产生了积极的影响。

妻子:许广平鲁迅先生的妻子是许广平,她是一位杰出的教育家和女性权益倡导者。

许广平积极参与了女性解放运动,她主张男女平等,并致力于为妇女争取平等权利和机会。

她的思想和努力对中国的女性地位的提高起到了重要的作用。

曾祖父:朱熹鲁迅先生的曾祖父是著名的宋代文学家朱熹。

朱熹是中国历史上著名的哲学家、文学家和教育家之一。

他的文学作品和学术研究对后世产生了深远的影响。

朱熹的思想包括了儒家思想的一些重要观点,他也致力于推动教育的发展,对中国文化的传承有着重要的贡献。

堂弟:鲁迅AA除了周树人之外,鲁迅先生还有一个堂弟,名字常被记作鲁迅AA。

鲁迅AA是一位才华横溢的艺术家,他擅长独特的艺术创作和表达方式。

尽管他的名字与鲁迅先生相似,但他追求的艺术形式和鲁迅先生的文学风格有所不同。

鲁迅AA的艺术作品在中国艺术界具有一定的影响力。

结论鲁迅先生的家族中有许多杰出的亲戚,他们在不同领域中取得了重要的成就。

从周树人的教育改革、许广平的女性权益倡导、朱熹的学术研究,到鲁迅AA的独特艺术创作,他们都为中国文化的发展做出了贡献。

通过了解鲁迅先生的亲戚,我们可以更好地理解他的家族背景和影响。

周树⼈与周作⼈为何绝交,真的是因为⼤先⽣看了不该看的吗说起上世纪的中国⽂坛,就不得不提到周⽒三兄弟。

⼤先⽣周树⼈,笔名“鲁迅”,被誉为民族魂;⼆先⽣周作⼈才华横溢,可惜曾出任过汪伪政权的伪职,背负了失节汉奸的骂名;三先⽣周建⼈相较两个兄长⽽⾔名⽓最弱,却在建国后历任国家出版总署副署长、⾼教部副部长、浙江省长、全国⼈⼤常委会副委员长。

俗话说“兄弟同⼼、其利断⾦”,鲁迅是长兄,对两个弟弟,尤其是周作⼈的提携、援引可谓不遗余⼒。

可惜的是未见“断⾦”,却见“断交”。

事情原委究竟如何呢?两⼩⽆猜的鲁迅兄弟⼆⼈为什么会绝交?为什么会⽼死不相往来?学界普遍观点,鲁迅兄弟失和的导⽕索是鲁迅“偷窥”弟妇⽻太信⼦“洗澡”。

⾄于“偷窥”究竟发⽣在何时,却没有⼀个令⼈信服的确切⽇期。

但⾄少可以肯定,事情是发⽣在鲁迅与周作⼈同在北京⼋道湾居住的时候。

为此,有学者特意分别查阅了《鲁迅⽇记》和《周作⼈⽇记》。

功夫不负有⼼⼈,终于发现1923年7⽉13⽇这⼀天,鲁迅两兄弟同⼀天都洗澡了:鲁迅记为“晚浴”,⽽周作⼈则记为“⼊浴”。

由此,引发⼤胆猜测:在7⽉13号这天晚上,周作⼈是第⼀个洗完的,他的太太⽻太信⼦接着洗。

就在这个时候,⼤先⽣不知澡房有⼈,也没有敲门,就直接推门⽽⼊,接下来的场⾯就是各种尴尬了。

这⼤概就是兄弟⼆⼈误解的开始了,鲁迅对⾃⼰的⽆⼼之失⼼底⼗分懊恼,故于次⽇的⽇记中写道:“是夜始改在⾃室吃饭,⾃具⼀肴,此可记也。

”⼋道湾的住宅房主名是鲁迅,但从后来周作⼈对此处房产的归属权划分上来看,周作⼈肯定在购房时是出资的。

⼀直以来,鲁迅都是和周作⼈夫妇⼀道⽤餐的。

突然分开吃了,事情就引起了周作⼈的怀疑。

只是这种尴尬的事情,好说不好听,因此⽻太信⼦在开始也是刻意隐瞒的。

只是她的⾔辞闪烁,更令周作⼈⼼下起疑,于是愈发的追问起其中原由。

⽻太信⼦⽆奈,只得吞吞吐吐道出了实情。

⼤先⽣如果只当事情没有发⽣过,仍然与弟弟、弟妇⼀同⽤餐,应该也不会有什么后续事情的发⽣了。

![[下载打印版本]许广平](https://uimg.taocdn.com/54f18b6f814d2b160b4e767f5acfa1c7ab008258.webp)

第1篇在那个风云变幻的年代,有一位文学巨匠鲁迅,他用笔杆子唤醒了沉睡的国人,他用文字诠释了对生活的热爱和对自由的渴望。

而在这位文学巨匠的背后,有一位默默支持他的女性,她就是许广平。

他们的爱情故事,犹如一抹清新的墨香,弥漫在历史的尘埃中,流传至今。

一、初遇1923年,鲁迅在北京女子师范大学任教。

这一天,校园里来了一位年轻的女学生,她就是许广平。

她美丽、聪明、独立,对鲁迅的课情有独钟。

鲁迅也对这位女学生产生了好感,两人很快成为了朋友。

在那个封建礼教束缚的年代,男女之间的交往并不像现在这样自由。

然而,鲁迅和许广平却敢于打破世俗的枷锁,坦诚地交流彼此的思想。

他们共同探讨文学、哲学、人生,彼此的心灵在交流中得到了升华。

二、相知随着时间的推移,鲁迅和许广平之间的友谊越发深厚。

他们互相鼓励,共同成长。

在这过程中,鲁迅逐渐发现了许广平的独特魅力,而许广平也对鲁迅的才华和人格产生了深深的敬佩。

然而,他们之间的感情并没有急于表白。

他们深知,在这个动荡的时代,爱情的力量并不能战胜现实的困境。

于是,他们选择了以朋友的身份,共同面对生活的种种挑战。

三、情深1925年,鲁迅因反对封建礼教而遭到当局的打压,被迫离开北京。

在鲁迅离开的日子里,许广平倍感思念。

她决定追随鲁迅,陪伴他度过这段艰难的时光。

鲁迅在北京的家中,收到了许广平的来信。

信中,许广平表达了对鲁迅的深情厚意,并表示愿意与他共度余生。

鲁迅看后,泪如泉涌。

他深知,自己找到了一生中最珍贵的东西。

不久后,鲁迅回到了上海。

他们终于在繁华的都市中,找到了属于自己的小天地。

在那里,他们共同度过了许多美好的时光,相互扶持,共同成长。

四、携手然而,命运并不总是如此美好。

1930年,鲁迅因肺结核病逝。

许广平悲痛欲绝,她深知,自己失去了生命中最重要的伴侣。

然而,她并没有沉溺于悲痛,而是将鲁迅的遗志传承下去。

许广平投身于教育事业,致力于培养新一代的文学人才。

她用自己的行动,诠释了对鲁迅的深情厚意。

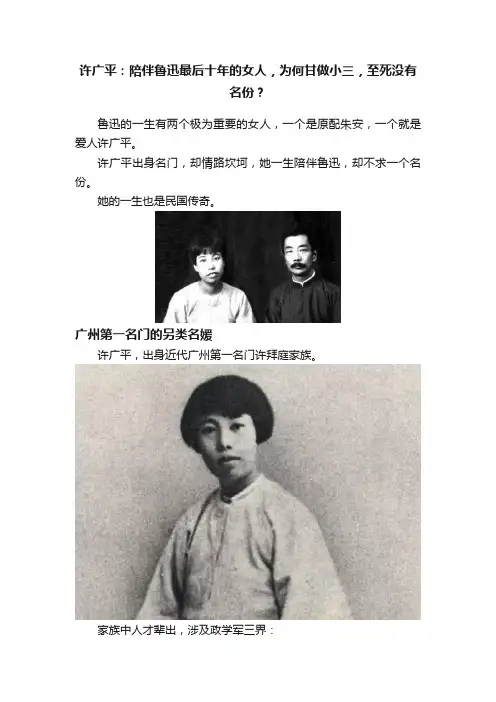

许广平:陪伴鲁迅最后十年的女人,为何甘做小三,至死没有名份?鲁迅的一生有两个极为重要的女人,一个是原配朱安,一个就是爱人许广平。

许广平出身名门,却情路坎坷,她一生陪伴鲁迅,却不求一个名份。

她的一生也是民国传奇。

广州第一名门的另类名媛许广平,出身近代广州第一名门许拜庭家族。

家族中人才辈出,涉及政学军三界:祖父许应骙,18岁就进士及第,曾官至礼部尚书、闽浙总督,是晚清一品大员,是慈禧太后的干儿子。

许广平堂哥们都是军政界大佬:许崇智,黄埔军校创立人,粤军总司令;许崇济,粤军师长,粤军总参谋长;许崇灏,与许崇智并称“辛亥双雄”;许崇清,曾为广州教育局局长。

许广平,出身豪门,却没有得到宠爱:父亲是庶出,家族地位稍弱,加上她一出生便尿遗母腹,哭声宏亮,被认为“克父母”,落地3天,就被许配给乡间劣绅做儿媳。

直到1917年,父亲去世,兄弟分家产,许广平分得唐伯虎真迹,卖了200大洋,这就是她日后几年读书的学费。

同年她在三哥帮助下,解除封建婚约。

几年后,她考进北京女子师范学校国文系,成为鲁迅的学生。

民国第一师生恋:乱世情,忘年恋许广平是鲁迅最特别的学生。

1922年,许广平来北平女师大求学,当时全国女大学生仅887人。

1923年,鲁迅在女师大兼职国文系讲师,每周讲述一小时小说史。

已经42岁的他将在这一年迎来生命中的一朵大桃花。

那年课堂上,鲁迅面色冷峻,不苟言笑,个子不高,也不修边幅,穿着破烂的长袍马褂,浑身打满了补丁。

那年许广平25岁,坐在第一排的她,立刻被这位博学广见的先生瞬间吸引。

每星期开始翘首企盼只有一个小时的《中国小说史略》。

后来她听说了鲁迅婚姻的事情,更是百感交集。

之前,许广平刚刚经历过一段刻骨铭心的初恋。

许广平进入女师大不久,结识了在北京大学求学的老乡李小辉,许广平称他是“一位热情、好爽、廉洁、聪明、好学”的青年,可惜在1923年春节前几天,感染上猩红热,李小辉在正月初七夜里去世。

而那时鲁迅,从来不知道爱情是什么。

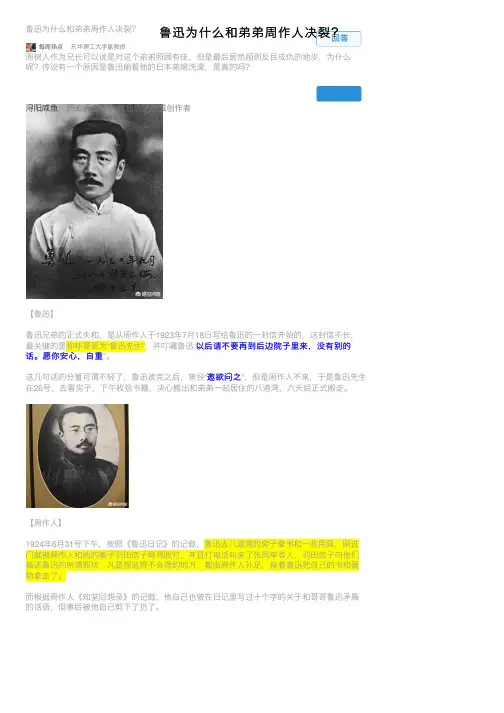

鲁迅为什么和弟弟周作⼈决裂?每周热点 东华理⼯⼤学副教授回答鲁迅为什么和弟弟周作⼈决裂?周树⼈作为兄长可以说是对这个弟弟照顾有佳,但是最后居然闹到反⽬成仇的地步,为什么呢?传说有⼀个原因是鲁迅偷看他的⽇本弟媳洗澡,是真的吗?先下结论:确实有外⼈的挑唆,但两⼈性格和追求上的根本不同才是失和最⼤的原因确实有外⼈的挑唆,但两⼈性格和追求上的根本不同才是失和最⼤的原因【鲁迅】鲁迅兄弟的正式失和,是从周作⼈于1923年7⽉18⽇写给鲁迅的⼀封信开始的,这封信不长,最关键的是称呼哥哥为“鲁迅先⽣”,并叮嘱鲁迅“以后请不要再到后边院⼦⾥来,没有别的话。

愿你安⼼,⾃重”。

这⼏句话的分量可谓不轻了,鲁迅读完之后,曾经“邀欲问之”,但是周作⼈不来,于是鲁迅先⽣在26号,去看房⼦,下午收拾书籍,决⼼搬出和弟弟⼀起居住的⼋道湾,六天后正式搬⾛。

【周作⼈】1924年6⽉31号下午,按照《鲁迅⽇记》的记载,鲁迅去⼋道湾的房⼦拿书和⼀些⽤具,刚进门就被周作⼈和他的妻⼦⽻⽥信⼦辱骂殴打,并且打电话叫来了张凤举等⼈,⽻⽥信⼦向他们描述鲁迅的所谓罪状,凡是捏造得不合理的地⽅,都由周作⼈补⾜,接着鲁迅把⾃⼰的书和器物拿⾛了。

⽽根据周作⼈《知堂回想录》的记载,他⾃⼰也曾在⽇记⾥写过⼗个字的关于和哥哥鲁迅⽭盾的话语,但事后被他⾃⼰剪下了扔了。

浔阳咸鱼 历史问答专家 优质历史领域创作者【周作⼈夫妻,左下为⽻⽥信⼦】周作⼈和鲁迅两⼈,对⾃⼰兄弟之间的失和的真正原因,在各⾃的⽂学作品及⽣活中⼀个字也没有提及。

只有鲁迅的夫⼈朱安和许⼴平说了⼀些情况,不过都是和家庭中的琐事相关。

他们失和的时候,三弟周建⼈正在上海,没有当场见证,他也认为鲁迅和周作⼈的失和,是出于家庭纠纷,⽽⾮政治⽴场。

【鲁迅、许⼴平及周海婴】在1924年的9⽉,鲁迅的《俟堂专⽂杂集》中有⼀句“被家⾥⽇本⼥⼈驱逐出去”,那么此时⾃然应和⽻⽥信⼦有关;1925年11⽉3⽇,⼜有⼩说《兄弟》,抒写了兄弟间的虚伪。

周作人(1885.1.16~1967.5.6),原名櫆寿,又名奎缓,字星杓,自号启孟、启明(又作岂明)、知堂等,笔名仲密、药堂、周遐寿等。

浙江绍兴人,现代散文家、诗人、文学翻译家,以散文成就最高,中国新文化运动的代表人物之一。

鲁迅二弟,周建人的哥哥。

生平简历1901年进江南水师学堂学习海军管理,改名为周作人,毕业后考取官费于1906年7月留学日本,攻读海军技术,后改学外国语,此间与羽太信子结婚。

1911年自日本回国,于绍兴任中学英文教员。

同年,辛亥革命爆发,周作人任浙江省教育司视学、绍兴教育会会长、浙江省第五中学教员。

1917年春任北京大学文科教授兼国史编纂处纂辑员。

“五四”时期任新潮社主任编辑,参加《新青年》的编辑工作,1921年参与发起成立文学研究会,发表了《人的文学》、《平民文学》、《思想革命》等重要理论文章,并从事散文、新诗创作和译介外国文学作品。

其理论主张和创作实践在社会上产生了很大影响,成为新文化运动的重要代表人物之一。

“五四”后,周作人作为《语丝》周刊的主编和主要撰稿人之一,写了大量散文,风格平和冲淡,清隽幽雅。

在他的影响下,20年代形成了包括俞平伯、废名等作家在内的散文创作流派,一个被阿英称作为“很有权威的流派”(《现代十六家小品·〈俞平伯小品〉序》)。

1927年4月李大钊遇害,其子李葆华避居周作人家一个月之久。

1931年“九·一八”事变后,出任北京大学文学院长。

抗日战争爆发后,其所任教的北京大学南迁,周作人选择居留沦陷后的北平。

其后曾出任伪南京国民政府委员、伪华北政务委员会常务委员兼教育总署督办等职。

[1] 1939年元旦,有人闯进八道湾,向周作人及他的一位来访的学生开枪射击。

周作人虽中弹却竟未受伤,倒是那位学生被打中左肩,门房里的一些人前来捉拿凶手,一名车夫被打死。

这一暗杀事件始终未搞清是何人所为,但却促使周作人接受了伪北京大学文学院筹备员的职务,接着又当了伪北京大学教授、文学院院长。

鲁迅和许广平犯“通奸”罪?鲁迅和许广平犯有“通奸”罪吗?《鲁迅研究月刊》2009年第5期上刊载了一篇题为《回到历史语境审视鲁迅与许广平的关系──兼与张耀杰先生商榷》(以下简称《回到历史语境》)的文章。

从题目上看,该文似乎是批评持“重婚论”观点的张耀杰先生的,读之后才知道,该文质疑重婚论并不是替鲁迅辩诬,而是为了给鲁迅加上另一个更令人恶心的罪名,就是:“与人通奸”。

假如鲁迅在私生活上真是有失检束,触犯了法律的话,那么无论何人都是无法替他辩解、掩饰的,因为人们终究愿意知道的是真实而不是虚假,希望看到的是事实而不是愿意听信谎言;而《回到历史语境》一文向读者提供的就正是一种伪信息,它不仅曲解法律,而且是以一种根本违背现代法学原则的方法将鲁迅和许广平的关系“审视”为“通奸”关系了。

下面我们就来看看《回到历史语境》一文的推论。

该文说:“需要指出的是,此前的研究者在谈到鲁迅与朱安的婚姻时,大都从鲁迅为朱安未来着想的角度说鲁迅不愿休妻,‘去陪着作一世的牺牲,来完结四千年的旧帐’。

其实,按照当时的法律,只要朱安不同意,鲁迅在法律上并没有与朱安离婚的理由,相反,鲁迅与朱安长期分居却违反了当时的法律。

”“按照民国法律,作为受害者的朱安如果不起诉,鲁迅和许广平的同居就不受法律的约束和制裁。

事实上,朱安对鲁迅和许广平同居的事情采取了默认的态度,放弃了起诉鲁迅的权利。

”那么朱安可以依据民法哪几条来起诉鲁迅呢?《回到历史语境》一文这样写道:《中华民国民法;亲属编》第1052条规定:夫妻之一方,有左列情形之一者,他方得向法院请求离婚:一重婚者。

二与人通奸者。

三夫妻之一方受他方不堪同居之虐待者。

四夫妻之一方对于他方之直系尊亲属为虐待,或受他方之直系尊亲属之虐待,致不堪为共同生活者。

五夫妻之一方以恶意遗弃他方在继续状态中者。

……从上述法律条文可以看出,鲁迅在法律上并没有和朱安离婚的理由,相反,朱安却拥有起诉鲁迅的权利,她可以以第二、三、五款之规定要求法院判决离婚,并要求过错方鲁迅赔偿其经济损失。

“某太太”朱安,在鲁迅信里的情形作者:南在南方来源:《幸福·悦读》2017年第11期在老家呆了半月,带了一本都德的《磨坊书简》,翻过,又看老父桌上的《鲁迅经典全集》,是湖南人民出版社2015年版的,四本。

着重看了“家书集”,分三部分,一部分给许广平,一部分给母亲鲁瑞的,一部给弟周作人的。

闲着无事,拿手机拍了鲁迅给许广平信的一则信中的八卦,发在微信上,许多朋友觉得冰心真是一片冰心在玉壶了。

有一位朋友说,仔细看看,鲁迅对朱安是怎么“渣”的?这问题让我惊了一下,虽说渣男这个称呼,时常见把它用在志摩,适之,沫若,等等,从前的名流身上,不过,鲁迅先生跟这个忽然联在一起,有点新鲜。

鲁迅和朱安的婚姻悲剧想来许多人都知晓,自然,他和许广平的爱情也常为人乐道。

我在《电报上的小团圆》里说:鲁迅那时在日本,二十六岁了,朱安比他长两岁,已是大龄青年,母亲不时写信让他回国成婚,未回,直到收到一封电报,就四个字:母病速回。

他只得回来(1906年夏),家里已经张灯结彩了,他也就明白要他回来做新郎,他没有后退的余地了。

朱安叔叔文章里说:“鲁迅头戴拿破仑式的帽子,帽子拖出一条假辫子,身穿袍套,外面罩着纱套,脚蹬靴子。

朱安完全古装打扮,上穿红纱单衫,下着黑绸裙。

在周家新台门的神堂鲁迅和朱安拜堂毕,即被等拥进楼上的新房。

”据说,婚后第二天清晨,他的脸上有靛蓝的印儿,许是哭泣的缘故,他在母亲房里磨蹭,后来干脆睡在书房里。

婚后没几天,带着周作人去日本了。

生活是一幕大戏,悲欢离合似乎早已打下伏笔,而电报只不过是个道具……鲁迅再回国之后,曾在祖屋住过一段时间,后来卖了祖屋,带着家眷北上,在八道湾买了宅子,荆有麟所著《鲁迅回忆片段》说:“一九一九年,先生三十九岁时,因在北平买了西直门公用库八道湾的房屋,始将家眷接京。

但在北平所表现的,却完全是分居,夫妻各住一间房,因家庭人口多(当时先生之二弟三弟皆住在一块),先生算比较活跃些。

”直到和周作人失和,带着朱安去砖塔胡同,后又迁到西三条胡同新屋。

鲁迅真的偷看了弟媳洗澡吗?两⼤⽂坛巨星之间真有难⾔之隐?导读:⽻太信⼦,⼀位⽣长在⽇本底层的贫穷姑娘,是如何嫁给⽂坛翘楚周作⼈,飞上枝头变凤凰的?她为何使周作⼈与鲁迅翻脸决裂,⼜有何能耐把鲁迅从家⾥赶了出去的?外界传说鲁迅偷看她洗澡是诽谤还是确有其事?两⼈之间到底有什么仇什么怨?各位看官别急,待我为你⼀⼀道来。

周作⼈与鲁迅兄弟合影▍东京初遇,芳⼼暗许周作⼈闪婚▇▇其实,鲁迅⽐周作⼈更早认识了⽻太信⼦。

话说那是1906年的夏天,在⽇本留学的鲁迅接到虚报母亲急病的电报,匆匆回绍兴与朱安结了婚,当晚啥也没⼲,婚后第三天,鲁迅就和办好了留学⼿续的⼆弟周作⼈⼀同到了东京,住进鲁迅原来租住的⼀个房⼦。

▇▇也就是在这⾥,周作⼈认识了这位脸圆、眼细、腿短的贫穷姑娘⽻太信⼦。

她那时才⼆⼗来岁,是被房东雇来⼲家政,平时打理⼀下家务,为住客们办理伙⾷,类似⼩厨娘那样的⾓⾊。

她⼿脚勤快,性格爽朗,与⼈打起交道来,⼀点也不害羞。

周作⼈(左⼆)和妻⼦⽻太信⼦(左⼀)▇▇鲁迅哥俩来到这,⽣活成本⾃然增加了,虽然这⾥房间清洁,庭园宽⼴,花⽊茂盛,但房饭钱很贵。

好友许寿裳看在眼⾥,就找了本乡区西⽚町⼗番地吕字七号的房⼦,可别说,这还真是个好地⽅,听说原是著名作家夏⽬漱⽯居住过的。

于是,许寿裳硬拉鲁迅周作⼈—起去“拼租”,另外还有其他两个留学⽣,共五⼈,所以称为“伍舍”。

⽻太信⼦也跟着迁了过来,继续为他们办理伙⾷。

▇▇在当时,来⽇本留学的中国学⽣还是挺多的,他们⼤部分家境殷实,不愁⽣计,思想⽐较前卫,⽽⽇本⼥⼦也不讨厌中国男⼦,所以常有娶⽇本⼥⼦为妻的。

▇▇⽻太信⼦情窦初开,对这些住客中年龄相仿的周作⼈似乎特别有好感,有事没事就会撩他⼀下,⽽周作⼈性格内向,见了⼥孩⼦不知所措,他也习惯于被⼈照顾,于是信⼦便给了他更多的照料,两⼈就这样慢慢地擦出了爱的⽕花。

▇▇就这样坠⼊爱河,过去了两个多⽉。

周作⼈有⼀天突然向鲁迅提出要和⽻太信⼦结婚,鲁迅思想开明,也唏嘘于⾃⼰的“包办婚姻”,(其实属于骗婚)所以对此并不反对。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢周作人与鲁迅绝交是因其日本妻子从中作梗吗

导语:身为亲兄弟,周作人为何与鲁迅绝交?对于这件事情,两人都没有表示,鲁迅生前没有发表文字,周作人也一再不解释。

不过当然一些暗示还是有的

身为亲兄弟,周作人为何与鲁迅绝交?对于这件事情,两人都没有表示,鲁迅生前没有发表文字,周作人也一再不解释。

不过当然一些暗示还是有的,而且他们的亲友也可以以旁观者的角度回忆,最后矛头基本上都指向了周作人的那个日本妻子。

周作人和鲁迅两人生前对此事的暗示有,周作人从侧面肯定过是他的夫人不愿意和鲁迅一道居住;鲁迅后来有一个笔名“宴之敖”,据说对此的解释是,“宴”是指家里的日本女人,“敖”是指出来,暗指的就是被周作人的日本妻子赶出来。

但具体细节,两人生前都是一点未提。

而根据他俩的亲友,比如他们的母亲鲁老太太、弟弟周建人、鲁迅妻子许广平、好友郁达夫等人,兄弟反目也是因为那个日本妻子。

据说当时,鲁迅对钱财并不计较,工资和稿费也是交给周作人的妻子支配。

兄弟俩当时一边教书一边写作或者翻译,收入是不低的,每个月差不多有六百元。

但是这个日本女人花钱非常大手大脚,不知道节俭,据说是不论大小病痛都要请日本医生来看。

因此,整个家常常被她弄得入不敷出,甚至需要鲁迅出去借债为生。

因此,鲁迅应该劝过周作人,而那个日本女人甚至说鲁迅对她有失敬和不轨之处,而周作人大概是轻信了自己的妻子,所以误解鲁迅,这才导致两人反目绝交。

由此可见,周作人为何鲁迅绝交?不是因为政见,只是家庭经济上的琐事产生的误会。

周作人晚年是种什么心态

周作人在将近四十岁左右时,和自己的长兄鲁迅绝交,原因还是他

生活常识分享。

73夫妻之间养 性2016.06吴 军滚滚红尘里,两个人相遇,然后相爱了。

之后,心中的第一个念头就是要给爱人一个亲昵而别致的称呼。

这个称呼要充满爱情的味道,也要区别于其他人对这个人的称呼。

给和自己相爱的人一个独特的称呼,是爱上之后要做的第一件事。

沉浸在爱河里的人就是这样奇妙,一旦和一个人相爱,就要那个人只属于自己,至少,从称呼上要将那个人完全留在自己的心田。

古代有一个名叫王戎的人,他的妻子非常爱他,于是,妻子就用深情而又有点霸道的口气对王戎说道:“我不卿卿,谁当卿卿?”意思就是说,你是我的人,我不粘着你,还让谁粘着你?这就是爱上之后的心态。

不过,王戎的妻子当时说的这句话是非常文雅的,有点像现在爱情大片里那些带着文艺腔的女孩说的情话。

当年,许广平在3月11日给鲁迅写的第一封信中是这样自称的:“谨受教的一个小学生许广平”,四天之后,也就是到了3月15日,许广平在给鲁迅的信中便自称为“小学生许广平”了。

仅仅4天的时间,称呼便发生了变化,除了说明心中对那个人的情感加深之外,更可以看出爱情的魅力。

亲密的称呼是彼此相爱的一个特征。

又过了5天,许广平给鲁迅写信自称又变成了“鲁迅先生的学生许广平”,这个称呼把自己和对方紧紧的连在了一起。

4月10日,许广平给鲁迅写信,便自称为“小鬼许广平”,并在信里面写道:“鲁迅师所赐许成立之名”,亲密之意,溢于字里行间。

但此时尚未表明爱意,所以,信里的称呼又显得有些谨慎和矜持。

不过,在对方面前自称“小鬼”,已经完全是相爱之后的称呼了。

后来,鲁迅和许广平之间的爱称越来越亲密,基本上达到了出神入化的地步。

鲁迅和许广平之间曾经互称为“小白象”和“小刺猬”。

有一封信中,他俩还创造出了算术等式的称呼:“小刺猬=小莲蓬=小莲子”。

不过,若比起诗人徐志摩在爱情中的澎湃激情,鲁迅和许广平的这种称呼也算是温文尔雅的。

相爱之后的称呼是两个人创造出来的爱情称呼,不管旁人是不是明白,相爱的两个人已经满怀甜蜜地在爱河里尽情徜徉了。

周作人至死相信鲁迅偷看其妻洗澡贬称许广平为“妾”

自1960—1966年辞世前,周作人给未曾谋面的香港朋友鲍耀明写了402封信,它们成了研究周作人晚年的思想、观点、情趣以及社会交往的重要的第一手资料。

鲍耀明致周作人的339封信,对研究晚年周作人也至关重要。

这里不拟全面论述《周作人与鲍耀明通信集》(河南大学出版社2004年版)的丰富内容,只谈谈其中有关鲁迅的话题。

鲁迅崇拜之争

1962年5月8日,鲍耀明给周作人寄上了林语堂3月3日在香港发表的《追悼胡适之先生》一文,并作了摘录,有云:

“文章的风格和人品的风格是脱不了的。

关于文章,适之先生是七分学者,三分文人,鲁迅是七分文人,三分学者。

在人格上,适之是淡泊名利的一个人,有孔子最可爱的‘温温无所试’,可以仕、可以不仕的风格。

适之不在乎青年的崇拜,鲁迅却非做得给青年崇拜不可”等语,似乎说得过火些,先生以为然否?

周作人在5月16日的复信中,做了这样的回答:

承示林语堂文,想系见于港版,其所言亦有一部分道理,胡博士亦非可全面抹杀的人,所云学者成分多,亦是实话,至说鲁迅文人成分多,又说非给青年崇拜不可,虽似不敬却也是实在的。

盖说话捧人未免过火,若冷眼看人家缺点,往往谈言微中。

现在人人捧鲁迅,在上海墓上新立造像,我只在照相上看见,是在高高的台上,一人坐椅上,虽是尊崇他,其实也是在挖苦他的一个讽刺画,那是他生前所谓思想界的权威的纸糊之冠是也。

恐九泉有知不免要苦笑的吧,要恭维人不过火,即不至于献丑,实在是大不容易事。

抛开胡适不谈,周作人评鲁迅的上述文字,抵得上鲁迅杂文的一贯风格——尖锐泼辣。

当时敢于如此谈论鲁迅者,实在不多见。

虽系私信,亦属难得。

即使在今天,它们也不能不引起人们的深思。

这里提出了三个问题:一是关于鲁迅本人的问题,即“文人成分多……非给青年崇拜不可”;二是鲁迅崇拜问题,即“现在人人捧鲁迅”;三是上海鲁迅墓上新立造像,究竟是“尊崇”还是“讽刺”的问题。

这三个问题环环相扣,密不可分,也几乎灌注了兄弟失和后周作人对鲁迅的全部怨恨。

说鲁迅“文人成分多”一点不错,因为鲁迅虽然是一位学富五车的学者型作家,也写有《中国小说史略》那样大部头的学术著作,但他毕竟是一位作家和诗人,即所谓的“文人”。

然而,“文人”就“非给青年崇拜”吗?显然不是,没有这样的逻辑。

周作人也是文人,我们似乎并未觉得他“非给青年崇拜不可”。

表面上,周作人是在引林语堂的话,实际上这是他自己的心声。

20世纪30年代,他一再攻击鲁迅热衷于“接受崇拜”,热衷于当左翼文坛首领,并讽刺他“挑着一副担子,前面是一筐子马克思,后面一口袋尼采”。

这里的攻击,可以说正是重复了当年的那些老话。

回头再看他对鲁迅塑像的批评,也就不难理解了。

其实,当周作人写信时,鲁迅塑像在全国仅上海一家,“别无分店”。

这是为纪念鲁迅逝世20周年所树,怎能说是对鲁迅的“个人崇拜”?又怎能说是对鲁迅的“讽刺”?周作人对鲁迅塑像这么反感,对人民崇敬、热爱鲁迅这么反感,就是因为他没有认识到鲁迅对中华民

族(包括中国文学)的真价值。

“青年必读书”之争

在谈到“青年必读书”问题时,周作人对鲍耀明说:

“必读书”的鲁迅答案,实乃他的“高调”——不必读书——这说得不好听一点,他好立异鸣高,故意的与别人拗一调,他另外有给朋友的儿子开的书目,却是十分简要的。

周作人在“必读书”问题上这样回答年轻朋友,简直可以说是误人子弟。

甚至可以说是在有意歪曲事实真相。

众所周知,鲁迅对“青年必读书”的答卷是“从来没有留心过,所以现在说不出”。

但在“附注”一栏,他却写道:

但我要趁这机会,略说自己的经验,以供若干读者的参考——

我看中国书时,总觉得就沉静了下去,与实人生离开;读外国书——但除了印度——时,往往就与人生接触,想做点事。

中国书虽有劝人入世的话,也多是僵尸的乐观;外国书即使是颓唐和厌世的,但却是活人的颓唐和厌世。

我以为要少——或者竟不——看中国书,多看外国书。

少看中国书,其结果不过不能作文而已。

但现在的青年最要紧的是“行”,不是“言”。

只要是活人,不能作文算什么大不了的事。

(收入《华盖集》,《鲁迅全集》第3卷)

言之凿凿,态度十分鲜明。

鲁迅所以要“拗一调”,不像其他人那样开列一大串书目,正是因为他不希望当时的青年们沉溺在书目中,钻进研究室,做成书呆子,而忘记了国家的积弱、民族的灾难、人民的痛苦。

鲁迅的这种态度是一贯的,在北洋军阀的统治下,他力主青年要走出书斋,去革新、革命,冲决旧的网罗,创建新的中国,也就是“附注”所说的“行”大于“言”。

鲁迅的这一态度光明磊落,无可指责。

而且可以说,这比其他任何答卷都高明,也更具说服力和警醒力。

这才是鲁迅风格,这才是鲁迅精神——他始终认为救国比念书更当紧、更重要。

何况,他要大家多读那些关心现实的外国书,少读甚至不读那些消弭斗志、让人远离现实的中国书呢!至于他开给友人许寿裳的儿子许世瑛的那份书单,是因为许世瑛在大学念中文系,和一般的社会青年或一般的中学生不太一样,所以要因材施教。

周作人由“必读书”答卷又谈到了关于“少谈主义,多谈问题”的论争。

他说:

那时反对的方面记得有李大钊,而他(指鲁迅)并不参加。

后来说他曾反对胡适等有功,与李大钊并重,这也是追加的神话罢了。

陆放翁说:“死后是非谁管得,满村听唱蔡中郎。

”就是那么的一回事。

事实上,鲁迅确乎未像李大钊那样,写文章批评过胡适“少谈些主义,多谈些问题”的主张。

后来有些新文学史说他在此论争中功绩“与李大钊并重”,这显然不对。

周作人称之为“追

加的神话”是对的。

因为这种“追加的神话”不实事求是,甚至歪曲历史。

其实,这对鲁迅也是帮倒忙,即使鲁迅未写文章批评胡适的这一主张,他就不伟大了吗?何况历史也清楚地表明:鲁迅一直不赞成胡适的这一主张,也一直支持李大钊的批评意见。

不承认或有意忽略这一点,也是不应该的。

周作人反对“追加的神话”虽好,但有意隐瞒历史的真相就不对了。

很遗憾,周作人虽然提供了《鲁迅的故家》、《鲁迅小说里的人物》、《鲁迅的青年时代》等几本有价值、难得的史料性著作,但在现代思想史、文学史的具体问题上,周作人便往往不能保持一颗平常心,他对鲁迅的积怨便要力透纸背了——当然,这也正是周作人之所以为周作人之处。

许广平及其《鲁迅回忆录》之争

在与鲍耀明的通信中,周作人错得不能再错的是他对鲁迅遗孀许广平女士的攻击。

周作人一直反对鲁迅与许广平结合,而且一再说鲁迅抛弃前妻朱安,喜新厌旧,讨许广平作“妾”。

在予鲍耀明的信中,他又重弹许广平乃鲁迅“妾”的老调。

谈到许广平的《鲁迅回忆录》(以下简称《回忆录》)时,他写道:

她系女师大学生,一直以师弟名义通信,不曾有过意见,其所以对我有不满者殆因迁怒之故。

内人因同情于前夫人(朱安),对于某女士(许广平)常有不敬之辞……传闻到了对方,则为大侮辱矣,其生气也可以说是难怪也。

来书(鲍耀明信)评为妇人之见,可以说是能洞见此中症结者也。

这就借赞许不明真相的鲍耀明之机,重复了对鲁迅、许广平婚姻生活的无端攻击。

许广平的《回忆录》中,有很多真实、难得的第一手资料,也大致写出了鲁迅晚年的思想、事业及音容笑貌,这是必须肯定的。

《回忆录》中有关“二周失和”的章节,较忠实地追忆了鲁迅对此事的一贯态度和观点,也较忠实于事情的原貌。

即使许广平的叙述语气较尖锐、气愤,也是和“泼妇骂街”(鲍耀明语)不可同日而语的。

应该指出的是,鲍耀明对《回忆录》的“一棍子打死”,不只代表他一个人的意见,也参考了港台某些学者的文章。

在他1962年4月26日致周作人的信中,便转述了一篇发表在港版某副刊上的文章《许广平与〈鲁迅回忆录〉》。

文章对许广平及其《回忆录》正是彻底否定的。

对于一个学术问题,肯定或否定它都是正常的,是可以争论下去的,但态度却必须是客观冷静、实事求是、不偏不倚的,否则很难得出科学结论。

《周作人与鲍耀明通信集》中还收录了一些周作人日记,甚有参考价值。

下面是1966年5月23日的一段日记:

下午偶阅许氏所作回想录第四章,记鲁迅事,意外的述原信中语云,请以后不要进后边院子里来,关于此事,雅不欲谈,乃许氏自愿一再发表,由此一语,略可推测全事矣,妾妇浅见,亦可哀也。

昔记回想,但以不辩解为辞,今知亦可不必耳。

这是“二周失和”四十多年后周作人对此事的第一次正面表态,显然,他仍然坚持许寿裳、章川岛等人早已驳斥的“鲁迅窥羽太信子之浴说”。

其实,即使他当年听信妻子的谗言,四

十多年后怎么还会这样将错就错呢?尤为让人吃惊的是,他再次骂许女士为“妾妇”,简直是咬牙切齿,真不知他一贯倡导的“嘉孺子而哀妇人”的精神都到哪里去了?。