水平井轨道控制方案设计(第五章)

- 格式:doc

- 大小:330.00 KB

- 文档页数:7

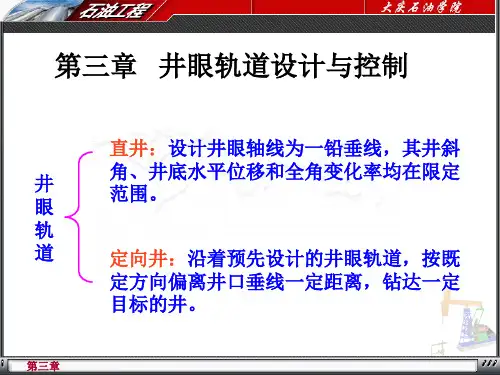

第五章井眼轨道设计与轨迹控制1.井眼轨迹的基本参数有哪些?为什么将它们称为基本参数?08答:井眼轨迹基本参数包括:井深、井斜角、井斜方位角。

这三个参数足够表明井眼中一个测点的具体位置,所以将他们称为基本参数。

2.方位与方向的区别何在?请举例说明。

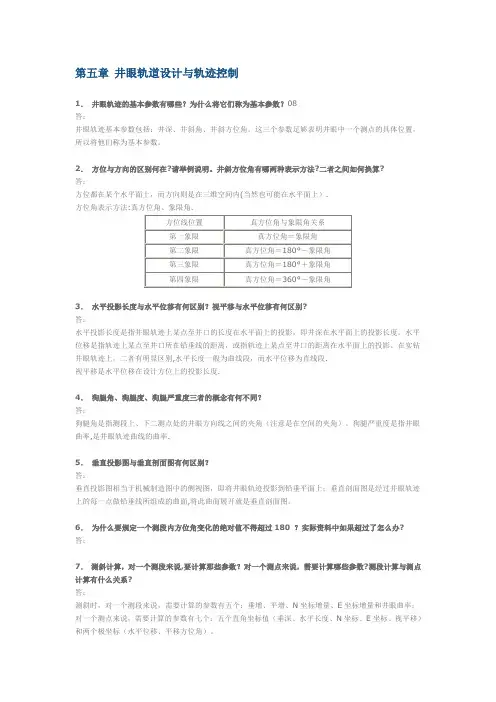

井斜方位角有哪两种表示方法?二者之间如何换算?答:方位都在某个水平面上,而方向则是在三维空间内(当然也可能在水平面上).方位角表示方法:真方位角、象限角.3.水平投影长度与水平位移有何区别?视平移与水平位移有何区别?答:水平投影长度是指井眼轨迹上某点至井口的长度在水平面上的投影,即井深在水平面上的投影长度。

水平位移是指轨迹上某点至井口所在铅垂线的距离,或指轨迹上某点至井口的距离在水平面上的投影。

在实钻井眼轨迹上,二者有明显区别,水平长度一般为曲线段,而水平位移为直线段.视平移是水平位移在设计方位上的投影长度.4.狗腿角、狗腿度、狗腿严重度三者的概念有何不同?答:狗腿角是指测段上、下二测点处的井眼方向线之间的夹角(注意是在空间的夹角)。

狗腿严重度是指井眼曲率,是井眼轨迹曲线的曲率.5.垂直投影图与垂直剖面图有何区别?答:垂直投影图相当于机械制造图中的侧视图,即将井眼轨迹投影到铅垂平面上;垂直剖面图是经过井眼轨迹上的每一点做铅垂线所组成的曲面,将此曲面展开就是垂直剖面图。

6.为什么要规定一个测段内方位角变化的绝对值不得超过180 ?实际资料中如果超过了怎么办?答:7.测斜计算,对一个测段来说,要计算那些参数?对一个测点来说,需要计算哪些参数?测段计算与测点计算有什么关系?答:测斜时,对一个测段来说,需要计算的参数有五个:垂增、平增、N坐标增量、E坐标增量和井眼曲率;对一个测点来说,需要计算的参数有七个:五个直角坐标值(垂深、水平长度、N坐标、E坐标、视平移)和两个极坐标(水平位移、平移方位角)。

轨迹计算时,必须首先算出每个测段的坐标增量,然后才能求得测点的坐标值。

我就水平井井眼轨迹控制技术说一点:1、水平井井身剖面的优化设计(1)、井身剖面设计原则:.1)满足地质要求,实现地质目的;2)保证钻进和起下钻摩阻扭矩尽可能小;3)其形状有利于地质导向工作和现场实际井眼轨迹控制;4)能克服油层深度预测和工具(含地层)造斜率的不确定问题等等。

(2)、井身剖面类型的选择水平井井身剖面根据地质目标、油层情况、地质要求、靶前位移,选择不同的剖面类型。

油田施工的水平井,从曲率半径来分,选择长曲率半径水平井和中曲率半径水平井。

剖面选用了具有两个稳斜井段的直-增-稳-增-稳(探油顶)-增(着陆段)-水平段三增剖面、直-增-稳(探油顶)-增(着陆段)-水平段双增剖面、直-增-水平段单增剖面。

设计造斜率选为2~10o/30m。

(3)水平井防碰绕障技术受地面条件限制,油田多为丛式定向井,防碰绕障问题突出,水平井又需要一定的靶前位移,许多井往往从一个平台打到另一个平台下面,即要考虑本平台邻井的防碰,又要考虑下部斜井段和水平段的防碰,通过现场水平井钻井实践,形成了油田特有的水平井防碰绕障技术:1)、井身剖面的优化设计。

在设计时,充分考虑邻井情况,通过剖面类型、造斜点、造斜率等的优化设计,尽量避开老井,必要时进行绕障设计。

2)、利用软件进行防碰扫描和防碰距离计算。

3)、现场井眼轨迹的监控和防碰绕障施工。

4)、地质导向技术在防碰绕障中的应用。

2、井眼轨迹控制技术随着水平井在不同区块的施工,不同区块每口井的地质情况不同,井眼轨迹控制过程中遇到的问题也不一样。

突出表现在以下几个方面:(1)、实钻地质情况复杂多变,油层深度与设计变化较大,井眼轨迹需要随地质情况变化进行调整。

(2) 、水平段油层深度在横向上变化不一,有从低部位到高部位的,也有从高部位到低部位的,还有先从低部位到高部位再下降的。

(3) 、不同区块工具造斜能力和地层对井眼轨迹的影响不同。

(4) 、测量数据的相对滞后对地质导向和井眼轨迹的预测和调整带来困难。

水平井轨道设计一.水平井分类:长半径水平井 1~6°/100英尺;中半径水平井 8~20°/100英尺;短半径水平井1~3.5°/1英尺;超短半径水平井 30mm 。

二.水平井轨道类型:A 类水平井轨道:是有一个增斜段达到水平,多用于短半径水平井,常用于侧钻井。

B 类水平井轨道:先用一个增斜段然后用一个稳斜段,在用一个增斜段达到水平。

C 类水平井轨道:用一个增斜段+稳增段+一个增斜段达到水平。

三.水平轨迹设计需要考虑的问题:1.考虑能否取得预期的经济效益,水平井获得经济效益的关键是目标段的设计,包括油藏类型的选择,对油层厚度、性质以及剩余油分布的研究,目标段的走向、倾向、长度、完井方法等。

2.考虑两个不确定性问题:其一、目标垂深的不确定性;其二、造斜率的不确定性 (1)考虑施工人员的轨迹控制能力,特别是增斜段的轨迹控制能力,是否具备必要的造斜工具和测量工具测量仪器等。

(2)考虑所选的造斜率,下套管时,套管是否顺利通过。

(3)目标段的长度,还要受到众多因素的影响。

四.水平井目标区的设计:水平井合理井位选择:水平井合理井位的选择是水平井优化是的第一个课题,它是保证水平井取得良好经济效益的重要因素,其关键是油藏筛选的合理性,地质设计的准确性,在研究过程中,结合大港油田实际,形成了水平井合理井径选择的技术及工作流程 水平井:其延伸长度不小于目标层的六倍,井斜角度不小于85°的井。

五.水平井的主要难度之一:井眼轨迹控制要求高:要求高是指轨迹控制的目标区要求高,普通定向井的目标区是一个靶圆,井眼轨迹只要穿过此靶圆即为合格。

水平井的目标区是一个扁平的立方体,不仅要求井眼准确的进入窗口,而且要求井眼方位与靶区轴线一致,俗称“矢量中靶”。

水平井的主要难度之二:难度大是指在井眼轨迹控制过程中存在“两个不确定的因素”。

轨迹控制的精度稍差就有可能脱靶。

所谓“两个不确定因素”,一是目标垂深的不确定性,防止地质部门对目‰标层垂深精度有误差就可能脱靶;二是井眼曲率比普通定向井高的多。

连通水平井轨道对接控制技术1 前言双井连通水平井的最终目标是有效钻穿目的层,而且与目标直井(造穴井)实现精确连通,因而末端精确连通是轨迹控制技术关键之中的关键,是检验双井精确连通成败的标准。

连通水平井的井眼轨道控制技术重点在以下三个方面:一是临井(排采井)的井眼轨道防斜打直控制技术;二是水平井(工程井)着陆前井眼轨迹控制技术,利用地质导向技术钻出数据准确、轨迹圆滑、入靶姿态良好的水平井是连通的基础;三是水平段穿越目的层,提高目的层穿透率井眼轨道控制技术;四是精确连通仪器的选择和使用,确保能精确掌握待连通两井相对位置与距离,实现两井精确顺利连通。

2 双井连通水平井分段轨迹控制技术2.1 水平井(工程井)着陆前的井眼轨道控制技术工程井造斜段的施工是工程井成功的基础,和其它水平井一样,轨迹控制的原则是选择合适的造斜工具,钻出规则平滑的井眼轨迹,最终形成准确的、可控的入靶姿态,有利于水平段施工。

针对煤层气工区施工的特点,井身轨迹控制还要注意以下几点:a、要选择适中造斜率的动力钻具。

由于煤层基岩以下成岩性强,经常发生卡钻事故,所以选择无扶正块或较小扶正块的单弯动力钻具更安全;b、地层可能钻遇含大块砾石的砾石层,尽管层较薄(一般2-5m),容易造成卡钻,而且工具造斜率明显下降,因此要制定相应的应对措施;c、目的层提前或滞后时的应对措施。

由于地质勘探资料少等多种原因,目标层垂深有时经常变化,最多时超过15m,因而在控制轨迹过程中要有一定的思想和技术准备。

2.2 水平段井眼轨道控制技术通常施工的煤层气井水平段井眼设计采用直径为∮152.4mm 的井眼,所要开采的目的煤层为厚度不足6.5m、最薄的甚至不足2.3m的超薄煤层,精度要求很高,同时煤层以块煤为主,极易发生井下事故,给水平段轨迹控制提出了更高的要求。

水平段施工的技术难点主要有以下几点:c、小井眼地质导向技术在大段煤层中应用,解决仪器信号的接受和传递也是一个大的挑战;d、有效处理水平井段滑动钻进的钻压传递问题,是顺利施工需要考虑的重点;e、测量误差问题。

水平井井眼轨迹控制第一章水平井的分类及特点 (2)第二章水平井设计 (4)第三章水平井井眼轨迹控制基础 (8)第四章水平井井眼轨迹控制要点 (13)第五章水平井井眼轨迹施工步骤 (21)第一章水平井的分类及特点水平井的概念:是最大井斜角保持在90°左右(大于86°),并在目的层中维持一定长度的水平井段的特殊井(通常大于油层厚度的6倍)。

一、水平井分类二、各类水平井工艺特点及优缺点三、水平井的优点和应用1、开发薄油藏油田,提高单井产量。

2、开发低渗透油藏,提高采收率。

3、开发重油稠油油藏,有利于热线均匀推进。

4、开发以垂直裂缝为主的油藏,钻遇垂直裂缝多。

5、开发底水和气顶活跃油藏,减缓水锥、气锥推进速度。

6、利用老井侧钻采出残余油,节约费用。

7、用丛式井扩大控制面积。

8、用水平井注水注气有利于水线气线的均匀推进。

9、可钻穿多层陡峭的产层。

10、有利于更好的了解目的层性质。

11、有利于环境保护。

第二章水平井设计一、设计思路和基本方法:简而言之,就是“先地下后地面,自下而上,综合考虑,反复寻优”的过程。

二、水平井靶区参数设计与定向井不同,水平井的靶区一般是一个包含水平段井眼轨道的长方体或拟柱体。

靶区参数主要包括水平段的井径、方位、长度、水平段井斜角、水平段在油藏中的垂向位置、靶区形状和尺寸。

1、水平段长度设计设计方法:根据油井产量要求,按照所期望的产量比值(即水平井日产量是临近直井日产量的几倍),来求解满足钻井工艺方面的约束条件的最佳水平段长度值。

约束条件主要有钻柱摩阻、扭矩,钻机提升能力,井眼稳定周期,油层污染状况等。

2、水平段井斜角的确定应综合考虑地层倾角、地层走向、油层厚度以及具体的勘探开发要求。

βα±︒=90H ,β为地层真倾角当地层倾角较大而水平段斜穿油层时,则应考虑地层视倾角的影响,[])cos(90HH d tg arctg Φ-Φ-︒=βα, d Φ为地层下倾方位角,H Φ为水平段设计方位角 3、水平段垂向位置确定油藏性质决定了水平段的设计位置。

水平井轨迹设计操作说明一、根据井组生成轨迹剖面设计水平井1、选择水平井设计方式在平面图上单击鼠标右键,选择“设计水平井”→“井组方式”图1-1 选择井组方式2、设置水平井设计剖面依次选中需要的参考井,创建两个井组,然后右键选择“设置剖面方向”,按住鼠标左键给定一个井轨迹设计剖面的方向,右键选择“完成连井”,生成有这些井组构造的参考剖面和轨迹设计剖面,且界面自动转换到参考剖面。

图1-2 完成连井3、提取虚拟井的储层信息在参考井剖面中将已知井的地层、砂层都对应连接好,然后在剖面图幅中右键选择“提取设计井地层属性”或者“提取设计井砂层属性”进行虚拟井储层信息的自动提取图1-3 设计井地层属性的提取图1-4 设计井砂层属性的提取4、激活水平井设计剖面在参考井剖面图幅上右键选择“激活水平井轨迹设计剖面”,软件的界面会自动转换到水平井轨迹设计剖面,如下图所示图1-5 激活水平井设计剖面5、设计井轨迹在水平井轨迹设计剖面中,选择右侧工具栏上的“激活图层”,将井轨迹设计图层激活;选择右侧工具栏上的“井口”,回到设计剖面图幅中在需要设计井口的位置双击,井口就会出现在对应的地方;图1-6 设定井口选择右侧工具栏的“靶点”,在剖面中的目的层段双击设置靶点,设置到第二个靶点时,会弹出剖面类型的选择对话框图1-7 剖面类型选择对话框软件针对水平井轨迹设计提供了4中模式,分别为:①增-稳-增;②增-增-增;③阶梯井;④拱形井;选择需要的类型,点击下一步,出现水平井参数对话框图1-8 水平井参数对话框对井口及靶点的参数进行调整,并在井名处设定一个井名,点击“完成”,就会在剖面中出现设计的井轨迹图1-9 生成井轨迹6、井轨迹的编辑单击右侧工具栏上的“轨迹编辑”,再选中轨迹,轨迹呈现出可编辑状态,移动结点,可对轨迹进行编辑图1-10 井轨迹编辑7、井轨迹风格的设置选中井轨迹,右键“设置风格”图1-11 设置井轨迹风格出现井轨迹风格设置的对话框图1-12 井轨迹属性对话框对轨道、井导眼、标注等进行设置,点击确定,轨迹就以设定的风格显示在剖面上图1-13 井轨迹显示8、模板的保存选中井轨迹右键,选择“保存轨道风格为模板”,弹出对话框,输入模板的名称,单击确定.图1-14 井轨迹模板9、剖面表格、标题、方位角的显示选中轨迹,再点选一下右侧工具栏的“剖面表格”,则设计轨道剖面数据表显示在剖面上,通过拖动可以移动它在平面图上的位置,也可以拖拉边框调整表格的大小。

水平井钻井施工常受到地下复杂地质条件、井下仪器安全要求、工具造斜率能力, 入靶条件等因素的限制.在水平井实际施工过程中,往往需要对原轨道设计进行优化, 使之能够更加符合现场实际施工要求•乂好乂快的完成施工。

优化设计技术在胜利油田实际水平井施工中,得到了广泛的运用,取得了很好的效果。

大大提高了水平井施工的成功率。

合理的井眼轨道设计是成功控制井眼轨道的关键。

准确、快速、合理地设计多约条件下的三维井眼轨道是人们期待解决的问题。

文中建立了给定目标点位置和井眼方向的三维轨道设计的一般数学模型,利用矢量分析理论得到了约束变量间的解析表达式和井眼轨道计算式。

这种方法避免了求解多维非线性方程组,设计计算简单、精确。

应用该模型成功地解决了复杂的多约束条件下的三维井眼轨道设计这一难题,具有普遍适用性,可广泛用于设计各种类型的水平井、定向井和多目标井,为井眼轨道控制提供了更为准确的理论依据。

关键词:水平井,定向井,多目标井,三维井眼轨道,设计,数学模型,精确解,计算目录第一章前言 (5)1.1课题的研究背景及意义 (5)1.2国外水平井井眼轨道设计发展状况 (5)1.3国内水平井井眼轨道设计发展状况 (6)第二章优化井眼轨道剖面设计 (7)2.1影响因素 (7)2.2优化方法 (7)2.2.1专用机显爪异常波形 (8)2.2.2泵压突然升高及蹩泵 (8)2.2.3司显出现杂波 (8)第三章基本参数的工程解释及优化方法 (9)3.1参数解释 (9)3.2优化方法 (11)3.2.1地质及油藏工程因素 (11)3.2.2渗透率的各向异性对水平井产量的影响 (11)3.2.3钻井工程的限制 (13)第四章二维轨道设计模型及其精确解 (14)4.I问题的提出 (14)4.2设计模型 (15)4.3模型求解 (17)4.4应用 (18)4.5结论 (18)第五章三维轨道设计 (19)5.1问题的提出 (19)5.2数学模型的建立 (20)5.3井眼轨道计算 (22)5.4计算模型的应用 (24)5.5结论 (27)第六章结论 (28)参考文献 (30)致谢..................................................... 错误I未定义书签。

水平井钻井工程设计及轨迹控制一、水平井的概述:八十年代中期以来,水平井技术在世界范围内取得了突飞猛进的进展,为提高勘探效果,提高单井产量和油层采收率,开辟了一条新的途径,给石油工业的发展带来了新的革命,胜利油田从1990年9月开始,以埕科1井为起点,展开了水平井研究与应用,针对各种类型油藏,如整合油藏、不整合油藏、稠油砾石油藏、低渗透块状砾石油藏、砂岩油藏、石炭系砂岩油藏、古潜山漏失型油藏等进行攻关研究。

“八五”期间组织了六个油田、五个院校,762名科技人员,在水平井钻井的设计技术、轨迹控制技术、钻井液技术、完井技术及测井射孔技术的五个方面共31个专题进行了四年的攻关,在理论研究、实验技术、软件技术、工具仪器研制和工具方法等方面,取得了重大技术突破,包括了16项重大科技成果在内的30项技术成果,形成了一整套水平井钻井、完井技术,截止1995年7月项目提交国家鉴定时,胜利油田完成各类水平井30口。

“八五”攻关计划完成后,水平井技术迅速转化为生产力,很快形成了大规模推广应用的局面。

到1996年底我国陆上已完成水平井94口,推广面积达到13个油田,六种类型的油气藏。

仅投产的47口科学实验水平井增产原油78吨,新增产值9.52亿元, 获直接经济效益6.46亿元。

到98年底全国陆上油田已钻成水平井204口,其中胜利油田所钻井和以技术服务形式在外油田所钻水平井共计119口。

更重要的是,“水平井是增加原油产量、提高采收率和开发特殊油藏最有效的手段之一”这一观点,得到了广大勘探开发工作者的共识,从而带动了与水平井有关的地质、油藏、采油工程等相关技术的发展,推动石油的科技进步。

自项目推广应用以来,应用的油藏类型逐步扩大,完成的水平井类型逐步增多。

除本油田以外,先后应用到塔里木、长庆、吐哈、青海、中原、江汉、河南、大港、玉门、江苏等油田,以及江苏省洪泽县非石油行业的芒硝矿开采,完成了以水平探井、阶梯水平井、连通式水平井等为代表的12种类型水平井,其经济效益十分显著,所完成的开发井稳定产值为同地区直井的3倍,其投资仅为直井投资的1.8倍左右,1997年《石油水平井钻井成套技术》被列为国家”八²五”国民经济贡献巨大的十大攻关成果。

第五章轨道控制方案设计在水平井实际钻井实践过程,油中深度的误差是难免的,它是影响轨道施工方案设计的重要因素之一,油中深度的不确定性将直接影响着轨道控制方案的选择问题。

目前常用的减少油中深度的不确定性的方法是通过标准层的对比来实现的。

另从施工本身而言,还存在着工具本身的实际造斜率与设计造斜率之间的偏差,这种偏差也是难免的,每种工具在不同地层,不同的钻井条件下,其造斜率总会表现出一定的差异,显然,偏差范围越小,控制精度越高,对轨道的控制越有利。

这种偏差也是影响轨道控制方案设计的重要因素之一。

考虑施工中影响轨道控制方案的因素,设计出适当的轨道控制方案,以适应这些因素在实钻中对轨道控制的影响,争取主动,是水平井尤其是薄油层水平井井眼轨道控制工艺的重要内容之一。

本文总结出三种目前普遍采用的控制方案的设计方法。

王平1井的轨道控制实践充分说明了该方法在薄油层中半径水平井着陆控制方案设计上具有普遍意义。

第一节单元弧法该法是一单元弧造斜段从着陆控制过程的起始点直接钻至靶区着陆点的方法。

适用于油层厚度大,靶窗高度大,且油中的深度相对确定的情况。

这样,仅需考虑工具的造斜的误差,以选择合适的造斜率和井斜角。

另一方面,为保证工具的造斜率存在误差的情况下亦能顺利中靶着陆,则必须要求以所选工具造斜率的上限造斜时不高出靶窗上方,而以其造斜率的下限造斜时不低于靶窗下方。

如图1所示。

设C点为着陆控制段始点,即当前井底位置,L为着陆点,T为设计靶点,为着陆点井斜,C点与T点的垂直深度差为△H,水平位移差为△S,设计的IL靶窗高度2h。

单元弧法就是从C点设计一圆弧段,与靶中心线相切,设切点为与T点位置及井斜L。

这样便能保证单圆弧着陆。

但由于C点的位置及井斜IC等条件的限制,实际着陆点L与T点不一定重合,这样就必会出现一段距离,IL即着陆平差。

平差的大小在某种程度上也反映了轨道控制的准确程度。

上图中设圆弧段造斜率为B°/30m。

丛式水平井轨道的设计

首先,井轨道的布置是丛式水平井轨道设计的重要一环。

根据油田的

地形和石油储量分布情况,确定丛式水平井轨道的布置方式。

可以采用直

线形布置、弯曲形布置或者组合布置等多种方式。

布置方案要兼顾井口工

作区、井眼工作区以及开采区域的需要,确保井轨道的通行方便、安全。

其次,井轨道的结构是丛式水平井轨道设计的关键。

井轨道结构的稳

定性和可靠性直接关系到油田的开采效率和安全性。

井轨道包括上部结构

和下部结构。

上部结构主要包括井口平台、升降机设备、井口维修设备等;下部结构主要包括井眼控制台、导向器、井底工具等。

设计井轨道结构时

需考虑到油田的特殊环境,如高温、高压等因素。

井轨道的材料也是设计中需要重点考虑的问题。

油田的高温、高压环

境对井轨道的材料有较高的要求,井轨道的材料需要具备良好的耐腐蚀性、耐磨性、耐高温性等特性。

常用的材料有不锈钢、合金钢等。

总之,丛式水平井轨道的设计是一个系统工程,需要综合考虑井轨道

的布置、结构、材料和安全等多个方面。

只有在真正实现了科学设计和合

理布置的基础上,才能够提高油田的开采效率和安全性。

第五章轨道控制方案设计在水平井实际钻井实践过程,油中深度的误差是难免的,它是影响轨道施工方案设计的重要因素之一,油中深度的不确定性将直接影响着轨道控制方案的选择问题。

目前常用的减少油中深度的不确定性的方法是通过标准层的对比来实现的。

另从施工本身而言,还存在着工具本身的实际造斜率与设计造斜率之间的偏差,这种偏差也是难免的,每种工具在不同地层,不同的钻井条件下,其造斜率总会表现出一定的差异,显然,偏差范围越小,控制精度越高,对轨道的控制越有利。

这种偏差也是影响轨道控制方案设计的重要因素之一。

考虑施工中影响轨道控制方案的因素,设计出适当的轨道控制方案,以适应这些因素在实钻中对轨道控制的影响,争取主动,是水平井尤其是薄油层水平井井眼轨道控制工艺的重要内容之一。

本文总结出三种目前普遍采用的控制方案的设计方法。

王平1井的轨道控制实践充分说明了该方法在薄油层中半径水平井着陆控制方案设计上具有普遍意义。

第一节单元弧法该法是一单元弧造斜段从着陆控制过程的起始点直接钻至靶区着陆点的方法。

适用于油层厚度大,靶窗高度大,且油中的深度相对确定的情况。

这样,仅需考虑工具的造斜的误差,以选择合适的造斜率和井斜角。

另一方面,为保证工具的造斜率存在误差的情况下亦能顺利中靶着陆,则必须要求以所选工具造斜率的上限造斜时不高出靶窗上方,而以其造斜率的下限造斜时不低于靶窗下方。

如图1所示。

设C点为着陆控制段始点,即当前井底位置,L为着陆点,T为设计靶点,为着陆点井斜,C点与T点的垂直深度差为△H,水平位移差为△S,设计的IL靶窗高度2h。

单元弧法就是从C点设计一圆弧段,与靶中心线相切,设切点为与T点位置及井斜L。

这样便能保证单圆弧着陆。

但由于C点的位置及井斜IC等条件的限制,实际着陆点L与T点不一定重合,这样就必会出现一段距离,IL即着陆平差。

平差的大小在某种程度上也反映了轨道控制的准确程度。

上图中设圆弧段造斜率为B°/30m。

靶区上限及下限着陆的造斜率分别为Bmax°/30m和Bmin°/30m。

则有:L ctgI S H H ·△△-= (1)B H COS I I SInI H S ctgI I I I lC l l l C L=⋅--=-⋅⋅--1719117191()cos(()sin ∆∆ (2) lC l L SInI I I COS h ctgI S H B )(11719max --⋅-⋅∆-∆= (3) LC l l I I I h ctgI S H B sin )cos((11719m in --⋅+⋅∆-∆= (4)当设计靶区水平段井斜I L =90°时,H=△H ,此时式(2)、(3)、(4)变为: )sin 1(1719L I HB -⋅∆= (5) )sin 1(1719m axC I hH B -⋅-∆= (6) )sin 1(1719m inC I h H B -⋅+∆= (7) 通过上述计算可知,应选择造斜率为B °/30m 的工具从C 点开始造斜着陆进靶,且该工具的最大造斜率不应超出Bmax °/30m ,也不应低于Bmin °/30m ,设实钻中工具的造斜率B 。

则最终着陆点与设计着陆靶点T 的平差P S 为:()S I I B S L C p ∆--⋅=cos cos 17190(8) 当P S 〈0,表示实际着陆点的水平位移小于设计着陆点的位移,即提前着陆,当P S 〉0时表示实际着陆点的水平位移大于设计着陆点的水平位移,即延迟着陆。

单元弧法设计中的另一种情况是已知着陆段所用的工具的造斜率为B °/30m ,其上下限造斜率分别为Bmax °/30m 及Bmin °/30m ,选择合适着陆段初始井斜角I C 的问题,如上图所示,为使该工具能顺利陆着进靶,则必须满足:h I I I B B L C L 2sin )cos(117191719max min=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛--⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛- 故着陆始点理想的井斜角应不小于:))(1719sin 21arccos(min max min max B B B B I h I I L L C -⋅⋅⋅⋅--= (9) 否则用该工具造斜将可能出靶。

第二节 应变法该法指在着陆控制中,为适应实钻过程中可能出现的各种误差而在两段增斜段中设置一稳斜调整段的方法。

设置调整段的目的,一方面是为了适应在实验中油中深度发生变化时,改变调整方案而不致于使轨道控制处于被动地位,另一方面可通过调整段补偿前段造斜时工具造斜率的误差所造成的轨道偏差,以使在最终着陆时,进靶能够更加准确、顺利。

这是一种“以不变应万变”的设计方法,见图2。

应变段井斜e I 的设计满足当以e I 稳斜时,在钻遇并探测到真正的油顶之后,有足够余地留待在轨道着陆控制段控制时,先以造斜率B 1°/30m 从当前井底位置C 点开始增斜到E 点,即从井斜c I 增至e I ,进入应变段之后一直稳斜,配合地质及油层随钻参数显示,直至探到油顶位置,确定出确切油中深度之后,最后以设计的造斜率B2°/30m 增斜着陆进靶窗。

该设计方法中,有三个参数需要确定:①应变段的井斜e I ; ②应变段的长度y L ;③第一增斜段增斜率B1°/30m 。

1、应变井斜e I 的计算应变井斜e I 的设计应满足当以e I 稳斜时在钻遇并探测到真正的油顶之后,有足够的余地留待造斜率为B 2°/30m 的工具着陆进靶而不致于错过靶窗,设油层靶中深度离油顶以下距离d 米,r L 为钻具组合中地质参数仪器(如随钻γ参数探测仪)离钻头的最大距离,如图3所示,则e I 应满足: d I I B I I e L e c =-+)sin (sin 1719cos 2解上方程可得: 22222222)1719(sin 1719arcsin )1719(1719arccos B L d I B B L B I r L r e +-+++=上式求出的e I 角还应根据B 2造斜率在实际应用时变化值的上、下限以及靶窗高度依式(9)进行校核,取二者中的大者做为应变段井斜角e I 。

2、应变段长度及造斜率B 1的确定。

如图所示,由于e I 已求出,F 点的相对位置便可确定。

)sin (sin 17192e L F I I B H H -∆∆-= )cos (cos 17192e L F I I B S S -∆∆-= 式中:△H F :F 点相对于C 点的垂差。

F S ∆:F 点相对于C 点的水平距离。

为计算方便,在图中过F 点作靶中心线的平行线KF 交过C 点的垂线于K 点,CK 的距离为H 。

则有:L L e e L ctgI I I B S I I B H H ⎥⎦⎤⎢⎣⎡--∆---∆=)cos (cos 1719)sin (sin 171922 从而可得稳斜段长Ly 与B 1的关系: H ctgI I L I I B I L I I B L e y L e e y e L +⎥⎦⎤⎢⎣⎡+-=+-sin )cos (cos 1719cos )sin (sin 171921解上式得:[])sin(sin )cos()cos(17191e L y L c L e L I I L I H I I I I B -----= (10) 此时平增大小为:F e y e c p S I L I I B S ∆++-=sin )(cos 17191(11) 从式(10)及(11)可知,y L 减少时,1B 也随之减少,此时造斜段和水平段的位移减少,当y L 减为0时,即为单圆弧,此时水平位移最短。

如图4所示:(应变段末端必须落在KF 线上)。

显然,y L 越长,1B 越大,水平位移越远,可能造成的平差越大,为此,在设计时应选择合适的y L ,不但要吸收误差,而且具有足够的长度使轨道穿过油顶,故应根据油顶实际可能存在的大小△E 来设计稳斜段长y L ,不但要吸收误差,而且具有足够的长度使轨道穿过油顶,故应根据油顶实际可能存在的误差大小△E 来设计稳斜段长y L ,从而最终确定1B 。

由图知稳斜段长度y L 至少应为:r ey L I E L +∆=cos (12) 可将式(12)代入式(10)求得第一造斜段造斜率B 1°/30m 。

从上面的设计可以看出,当用(12)式求得的y L 及式(10)求得的1B 进行计算水平位移时,如果此时的水平位移比原设计的水平位移小时,可以适当增加y L 的长度,增加第一段造斜率,缩短平差,从而达到调整的目的。

第三节 导眼法所谓导眼法即在水平井着陆控制之前,先以一定的井斜直接稳斜钻入油层,探得油顶及油中深度之后,回填到一定深度后以单元弧方式直接进行着陆。

采用这种方法,主要地对油层的确切深度把握不准,且在油层上部无合适的标准层可做参考,这样为确保水平井钻井目的,该法不失为行之有效的最直接的方法。

当决定要用导眼法且工程上可行时,在轨道控制方面,需要解决的问题是:● 导眼段的井斜d I ;● 回填的井段长度h L 。

由于该法与单圆弧法基本类似,在确定了造斜工具的造斜率B 及其上、下限变化范围m in m ax ,B B 之后,根据所设计的靶区高度,可按式(9)直接求得,如图所示。

⎥⎦⎤⎢⎣⎡---=)(1719sin 21arccos min max min max B B B B I h I I L L d 式中,L I :水平段设计井斜;h:靶窗单边高度(靶窗总高为2h) 。

如图5所示,设C 点为回填到的井底那一点,作靶中心线的延长线交过C 点的垂线于K 点。

则有:Ld L I I I B H sin )sin(11719--= )sin()cos(11719d L d L h I I I I B L ---=即在导眼段钻遇油中后,回填h L 米,便能保证在回填后,以单圆弧造斜,顺利着陆进靶。

结论:(1)在中半径水平井着陆控制中,除了要有一套灵活、多变,造斜能力控制范围广的导向钻具作为着陆控制手段外,还需要有一套合适的轨道控制方案相配合,以适应控制过程中可能遇到的各种偏差。

(2)水平井轨道控制的具体要求,应结合工具的现有条件,选择出合适的方案与之相配合。

通过实践,应变法对于中半径薄油层水平井井眼轨道的控制方案设计是成功的,具有普遍意义。