专题 北洋政府的政治制度

- 格式:ppt

- 大小:1.73 MB

- 文档页数:39

北洋政府统治下的政治民主【摘要】:本文旨在通过史实来概括和分析北洋政府时期民主政治存在的事实,原因及启示,进而使我们用辩证、历史的眼光来看待北洋政府,认识到这一时期民主现象。

【关键词】:北洋政府民主1911年孙中山领导的辛亥革命,推翻帝制,建立民国,改朝换制,一种崭新的民主共和政治体制,取代了中国几千年的封建专制制度。

这场全国性的革命运动所造就的民主思潮,拉开了中国人民追求民主的序幕。

它促进了中国人民民主意识的觉醒,使民主深入人心。

尽管后来北洋政府施行“黑暗统治”,但不可否认这一时期存在着一定的民主自由。

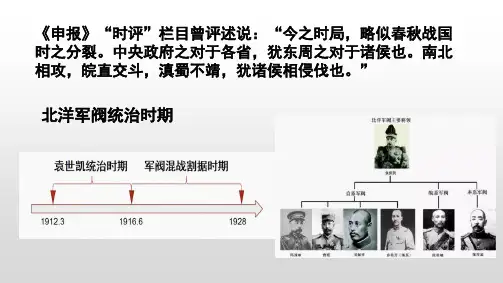

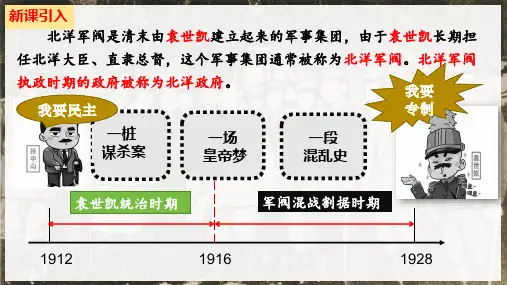

一、一个矛盾的问题从1912年袁世凯窃取辛亥革命果实,到1927年蒋介石形式上统一中国,这十几年的时间是中华民国北京政府时期,亦称北洋军阀统治时期。

此期间,当政者频繁更替,“城头变幻大王旗”,但军阀统治的本质未曾改变。

因此,在人们长期的印象中,这一时期是二十世纪中国历史上最黑暗的一页,特别是政治方面,腐败、专制、独裁几乎是这一阶段的代名词。

然而,还有另外一个事实,那就是,近代许多伟大的历史事件(特别是思想解放运动)也都发生在这一时期——新文化运动、五四运动、马克思主义的广泛传播以及中国共产党的创立和壮大,等等。

民国北京政府时期发生了那么多活跃的社会运动,原因何在呢?答案在于,北京政府时期,在种种因素作用下,存在着一定程度的政治民主,为这些事情发生准备了条件。

二、北洋军阀时期民主政治发展的表现民国北京政府在它存续的十几年中,被动地逐渐形成了一些资产阶级政治民主制度,虽然很不完善,但是对当政者的权力也形成了一定的制约,在一定程度上保护了人民权利。

(一)形式上采取了三权分立制度,权力受到制约。

北京政府时期的宪法,除《中华民国约法》外,均以立法的形式限制了政府的权力。

如“临时大总统必须遵守法律,忠于职守,否则,将受参议院弹劾,并由“最高法院审判官互选九人,组织特别法庭审判之”。

三权分立政权机构是民主共和国的标志,在三权分立的政权机构下,政府的权力受到一定程度的限制。

北洋军阀政治制度述评北洋军阀政治,也叫清末民初军阀政治,指的是1895年至1928年一人统治、多党混合政体。

它的出现标志着清朝地下政权的垮台,民族资产阶级的崛起,军阀政治迅速占据政治中心,逐渐变得完整和稳定,发挥着国家政治核心权力的作用。

北洋军阀政治是由名将徐大年发动旧金山军变之后,由北洋军阀军事统治此一短暂历史时期,从1895年10月到1911年2月,国际法上算仍然未几十清朝,内部政治却处于北洋军阀统治之中。

军阀政治是由垂直政治组织,以实行政治稳定为目的而组织起来的政治体制。

旧金山军变之后,北洋都市地区大多数的政治势力都倾向于徐大年派,而徐大年也有意通过建立一种保持中央集权的政权来实施全国性的统一政策,从而进一步巩固和优化自身的统治。

因此,北洋军阀在徐大年的手掌下便形成了自身的性质和政治拓展——以中央集权为特征的“中央专制君主立政”,在清朝和民国之间势均力敌。

北洋军阀政治,在徐大年政变之后,实行着以军方政治家为主导的混合政体。

它维持了相当程度的宪政实践。

政治制度的重要组成部分是军阀大会,即由政,军,工等各部铸就的军政机构,这种多党机构由军阀组织,由军阀政治家任上。

另外,北洋军阀政治中,中央军阀统治也是主要特征之一。

军阀大臣执地位省会首领,主持,管理行政和司法机构,把持大部分地方土木资源,规划和实施中央政策,权力进一步集中在军阀身上。

所以,军阀政府的实质性特点就是依赖军事统治,以武力中央化统治。

通过这些安排,途囊封结束了旧清的统治,统一了政府的组织机构,加强了中央集权,引领中华民国建立,是我国由清朝走向民国的重要中期政治形态,内容涉及了清朝的宫廷政治,部分地区的封建共和政。

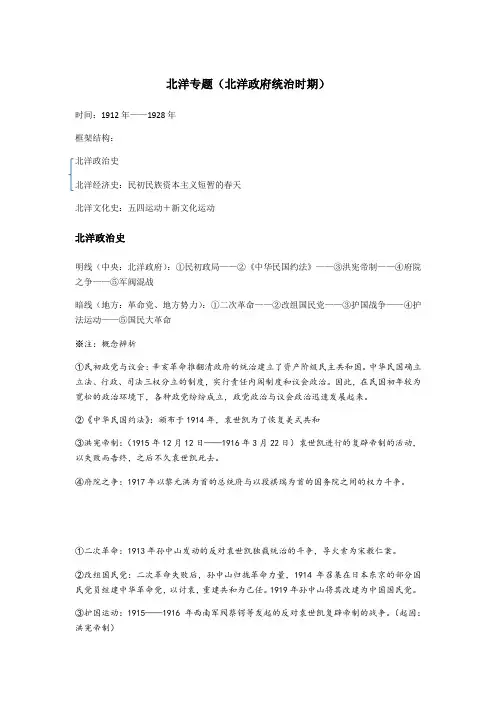

北洋专题(北洋政府统治时期)时间:1912年——1928年框架结构:北洋政治史北洋经济史:民初民族资本主义短暂的春天北洋文化史:五四运动+新文化运动北洋政治史明线(中央:北洋政府):①民初政局——②《中华民国约法》——③洪宪帝制——④府院之争——⑤军阀混战暗线(地方:革命党、地方势力):①二次革命——②改组国民党——③护国战争——④护法运动——⑤国民大革命※注:概念辨析①民初政党与议会:辛亥革命推翻清政府的统治建立了资产阶级民主共和国。

中华民国确立立法、行政、司法三权分立的制度,实行责任内阁制度和议会政治。

因此,在民国初年较为宽松的政治环境下,各种政党纷纷成立,政党政治与议会政治迅速发展起来。

②《中华民国约法》:颁布于1914年,袁世凯为了恢复美式共和③洪宪帝制:(1915年12月12日——1916年3月22日)袁世凯进行的复辟帝制的活动,以失败而告终,之后不久袁世凯死去。

④府院之争:1917年以黎元洪为首的总统府与以段祺瑞为首的国务院之间的权力斗争。

①二次革命:1913年孙中山发动的反对袁世凯独裁统治的斗争,导火索为宋教仁案。

②改组国民党:二次革命失败后,孙中山归拢革命力量,1914年召集在日本东京的部分国民党员组建中华革命党,以讨袁,重建共和为己任。

1919年孙中山将其改建为中国国民党。

③护国运动:1915——1916年西南军阀蔡锷等发起的反对袁世凯复辟帝制的战争。

(起因:洪宪帝制)④护法运动:1917年孙中山发起的维护国会和《临时约法》,反对段祺瑞独裁统治的斗争。

(1917府院之争黎元洪请来北洋老大哥张勋调停,张勋趁机复辟帝制,孙中山发表《讨逆宣言》,号召护法。

段祺瑞重任国务总理,拒绝恢复国会和实行《临时约法》,失败告终)⑤国民大革命(高潮北伐):1924——1927年,也称第一次国内革命战争或大革命。

这期间国共第一次合作。

一.民初政局(政党政治)1.国民党中国历史上第一个资产阶级政党。

(强调参政时期)(注:同盟会是中国历史上第一个领导资产阶级革命的政党,强调革命时期)国民党的渊源:有两派①北洋政府——国民党主体:由跟随宋教仁从同盟会拆分出来的,在北洋政府中任职的国民党人。

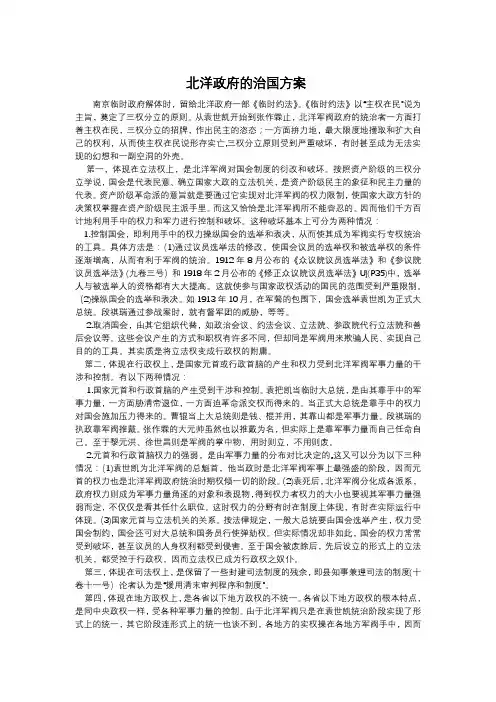

北洋政府的治国方案南京临时政府解体时,留给北洋政府一部《临时约法》。

《临时约法》以“主权在民”说为主旨,奠定了三权分立的原则。

从袁世凯开始到张作霖止,北洋军阀政府的统治者一方面打着主权在民,三权分立的招牌,作出民主的恣态;一方面拚力地,最大限度地擭取和扩大自己的权利,从而使主权在民说形存实亡,三权分立原则受到严重破坏,有时甚至成为无法实现的幻想和一副空洞的外壳。

第一,体现在立法权上,是北洋军阀对国会制度的衍改和破坏。

按照资产阶级的三权分立学说,国会是代表民意、确立国家大政的立法机关,是资产阶级民主的象征和民主力量的代表。

资产阶级革命派的意旨就是要通过它实现对北洋军阀的权力限制,使国家大政方针的决策权掌握在资产阶级民主派手里。

而这又恰恰是北洋军阀所不能容忍的。

因而他们千方百计地利用手中的权力和军力进行控制和破坏。

这种破坏基本上可分为两种情况:1.控制国会,即利用手中的权力操纵国会的选举和表决,从而使其成为军阀实行专权统治的工具。

具体方法是:(1)通过议员选举法的修改,使国会议员的选举权和被选举权的条件逐渐增髙,从而有利于军阀的统治。

1912年8月公布的《众议院议员选举法》和《参议院议员选举法》(九卷三号)和1918年2月公布的《修正众议院议员选举法》U](P35)中,选举人与被选举人的资格都有大大提髙。

这就使参与国家政权活动的国民的范围受到严重限制。

(2)操纵国会的选举和表决。

如1913年10月,在军聱的包围下,国会选举袁世凯为正式大总统。

段祺瑞通过参战案时,就有督军团的威胁,等等。

2.取消国会,由其它组织代替,如政治会议、约法会议、立法院、参政院代行立法院和善后会议等。

这些会议产生的方式和职权有许多不同,但却同是军阀用来欺骗人民、实现自己目的的工具。

其实质是将立法权变成行政权的附庸。

第二,体现在行政权上,是国家元首或行政首脑的产生和权力受到北洋军阀军事力量的干涉和控制。

有以下两种情况:1.国家元首和行政首脑的产生受到干涉和控制。

北洋政府时期国家统一政策与实践研究北洋政府时期国家统一政策与实践研究引言:北洋政府时期(1912年-1928年)是中国近代史上一个重要的时期,此时的中国面临着许多内外问题,其中之一便是国家的统一。

在这一时期,北洋政府采取了一系列的政策和实践,旨在维护国家的统一和稳定。

本文将着重探讨北洋政府时期国家统一政策的制定与实践,并分析其对中国近代史的影响。

一、国家统一政策的制定北洋政府成立后,为了实现国家的统一,政府制定了一系列的政策。

首先,在政治上,北洋政府力图通过建立大总统制度和行使强力中央集权的权力,来确保国家的一致行动和权威。

其次,在军事方面,北洋政府推行了军队统一编制和建设,并成立了各级指挥机构,以确保军队的忠诚和统一行动。

此外,北洋政府还采取了使外国在华势力保持中立的外交政策,以防止外国势力对中国的干预。

这些政策的制定为国家统一奠定了坚实的基础。

二、国家统一政策的实践北洋政府时期,国家统一政策在实践中遇到了诸多挑战和困难。

首先,北洋政府在统一国内各地方政权时面临着地方抵抗和割据势力的问题。

不同地区的军阀势力与北洋政府之间存在利益冲突和权力争夺,严重影响了国家的统一进程。

其次,北洋政府时期中国社会内部存在着各种矛盾和纷争,加剧了国家统一的困难。

社会上的民族矛盾、阶级矛盾以及地区差异等问题成为国家统一的障碍。

然而,尽管面临困难,北洋政府在国家统一政策的实践中也取得了一定的成就。

首先,在维护国家统一方面,北洋政府加强了对各地方政权的控制和干预,通过一系列政策和行动,有效地削弱了地方割据势力。

其次,在加强国家军队建设方面,北洋政府实行了一定的军事改革,大大增强了国家的军事力量。

此外,北洋政府还积极推动国民经济的发展,通过经济建设和改革,为国家统一提供了坚实的基础。

三、对中国近代史的影响北洋政府时期的国家统一政策与实践对中国近代史产生了重要影响。

首先,北洋政府时期的统一政策为后来的政权统一提供了经验和借鉴。

九年级历史北洋政府知识点北洋政府是中国近代历史上的一个重要政权,建立于1912年,是清朝灭亡后中国历史的一个新起点。

本文将从北洋政府的起源、组织结构、执政治理、困境和影响等方面进行论述,以帮助读者更加全面地了解这一历史时期。

北洋政府的起源可追溯到辛亥革命,这场革命推翻了封建帝制,建立了民主共和的雏形。

辛亥革命后,南方革命势力迅速崛起,但中国的政治局势相对混乱,各地军阀割据,形成了众多不同的政权。

在此背景下,北洋政府应运而生,其成立旨在维护国家的统一和稳定。

北洋政府的组织结构相对复杂,政权机构包括总统、内阁、各部委等。

北洋政府设立了总统制,总统是国家的最高领导人,负责制定和执行政策。

内阁则是总统的助手,负责各项政务的运作。

各部委则负责管理各个领域的事务,如财政、军事、外交等。

总体而言,北洋政府的组织结构比较庞大,权力分散。

北洋政府在执政治理方面也面临了一些困难和挑战。

首先是军阀的割据和争夺,使得政府无法真正掌握全国的实际权力。

其次是外国列强的干涉和威胁,北洋政府需要应对外国势力的压力,维护国家的领土完整和主权。

另外,由于历史的局限性,北洋政府在政治体制和思想观念上与传统的封建政府存在不小的差异,这也给政府的执政带来了一定的困扰。

尽管北洋政府面临着众多的困境,但它在中国近代历史上仍然具有重要的影响。

首先,北洋政府的建立给中国带来了民主政治的初步探索和实践,为中国后来的政治制度奠定了基础。

其次,北洋政府在军事上推行了一系列的军事改革,加强了中国的国防能力,并为后来军事现代化的发展做出了贡献。

此外,北洋政府也在教育、文化等领域进行了一系列的改革措施,为中国的现代化进程提供了有力的支持。

总的来说,北洋政府作为中国近代历史的重要政权,其建立和执政给中国带来了一系列的变革和挑战。

虽然它在历史舞台上的存在时间较短,但北洋政府在中国现代化进程中的作用不容忽视。

通过对北洋政府的了解,我们可以更好地认识中国近代史的发展脉络,并从中汲取经验和教训,为国家的未来发展指明方向。

北洋政府管理制度北洋政府是中国近代史上一个重要的政权,它在中国历史上占据了重要的地位。

北洋政府统治时期,其管理制度是如何的呢?今天就让我们来详细了解一下。

北洋政府管理制度主要包括行政、立法、司法、财政和军事等方面。

在行政领域,北洋政府实行一元化的行政管理制度,即将地方行政权力逐渐集中到中央政府手中,建立起全国一元化的行政管理制度。

首先,北洋政府实行省级行政区划,下设省、直辖市、县等行政单位。

每个行政单位设立有行政机关,行政长官由中央政府任命,行政机关在政策制定、官员管理、经济发展、社会管理等方面具有一定的行政权力。

其次,北洋政府推行了派遣官员制度,即中央政府派遣官员到各地行政机关任职,以确保中央政策的贯彻执行。

同时,北洋政府还建立了官僚管理体制,严格规范官员的管理,加强官员的培训和考核制度,以提高官员的素质和能力,保证行政管理的顺利进行。

在立法方面,北洋政府成立了国会制度,国会是政治权利的最高集中地,负责国家的立法工作。

国会主要由参议院和众议院组成,参议院由各省的代表组成,众议院由各界人士组成,例如知识分子、商人、工人和农民等。

国会行使立法、监督和其他重要职能,包括通过国家政策、法律和预算方案等。

此外,北洋政府还建立了各级政府的法制建设,加强了法律和法规的制定和实施,保障了国家法制的顺利进行。

在司法方面,北洋政府建立了独立的司法体系,加强了司法权的独立和公正性。

北洋政府对各级法院的设立、组织和职权进行了严格规定,保证了法院的公正和独立性。

同时,北洋政府还设立了监察机关,用以监督法院的工作,确保司法工作的公正和规范进行。

另外,北洋政府还明确了司法程序和法律适用方面的规定,加强了对司法工作的管理和监督,为司法工作的顺利进行提供了保障。

在财政方面,北洋政府制定了严格的财政管理制度,包括预算编制、税收征收、财政支出和财政监督等方面。

在预算编制方面,北洋政府规定了中央和地方政府的预算编制程序和原则,确保了财政收支的平衡和规范。