哲学基础——意识的作用

- 格式:doc

- 大小:28.50 KB

- 文档页数:4

注意:对于“重点”的理解哲学原理、方法论及其运用(辩证)唯物论1.自然界客观性原理【原理内容】:自然界的存在与发展是客观的。

【方法论】:这就要求我们在利用自然、改造自然的时候,务必要尊重自然、顺应自然、保护自然,学会与自然和谐相处。

【应用范围】:应用这一原理,说明在改造自然的过程中,做到要改造自然,首先要服从自然。

2.物质和意识的辨证关系原理【原理内容】:(1)世界的本质是物质,物质决定意识。

(2)意识对物质具有能动作用:①意识能够正确反映客观事物②意识能够反作用于客观事物,正确的意识促进客观事物的发展;错误的意识阻碍客观事物的发展。

【方法论】:(1)一切从实际出发,实事求是。

(2)重视意识的作用,重视精神的力量,树立正确的意识,克服错误的认识。

【应用范围】:应用这一原理,说明我国社会主义初级阶段的基本国情与党的指导思想、基本路线、方针、政策、工作计划之间的关系,即我国社会主义现代化建设必须立足于基本国情;说明社会主义既是物质的富有,也是精神的富有,是物质文明和精神文明的关系,说明社会主义市场经济必须加强精神文明建设。

3. 规律的客观性原理【原理内容】:规律是客观的,它的存在和发生作用不以人的意识为转移,人们既不能创造规律,也不能改变或消灭规律。

【方法论】:承认规律的客观性,按客观规律办事。

【应用范围】:应用这一原理,说明我们在各项工程、宏观调控等工作中,要按规律办事,否则就会受到规律的惩罚【注意】:(1)凡是讲到人们在认识自然、改造自然过程中取得了成功(或遭到了失败),一定是遵循(或违背)了某种客观性(如:自然界的客观性、联系的客观性、规律的客观性);如果人们科学办事,同样坚持了实事求是原则。

(2)把握例词:实事求是、遵循和依据规律、因为人的活动而造成某种消极后果、拔苗助长、根据生产力调整生产关系、面向市场、“顺天者存、逆天者亡”、“天行有常,不为尧存,不为桀亡”、生态失衡。

4. 尊重客观规律和发挥主观能动性相结合的关系原理【原理内容】、【方法论】:规律是客观的,但并不意味着人在规律面前无能为力,人可以在认识和把握规律的基础上,根据规律发生作用的条件和形式利用规律,改造客观世界,造福人类。

第二节人的能动性及其后果教学提纲一、意识的本质1.意识是高度发展的物质,它是物质世界在人脑中的主观映象,是人脑的机能。

意识不是人脑固有或自生的东西,而是人脑对客观对象的反映。

2.意识是自然界长期发展的产物。

3.意识是劳动的产物。

4.意识是人脑的机能。

(1)不管是正确的意识还是错误的意识,都是客观事物在人脑中的反映,其反映的内容都能在现实世界中找到某种客观“原型”。

(2)世界上没有不可被认识的事物,只有尚未被认识的事物。

(3)不能因为意识能够正确地反映客观事物,就认为每个人的意识随时随地都是正确的。

二、人的能动性及其两种后果1.意识的能动性又称为人的主观能动性,是指人类所特有的能动地反映世界和改造世界的能力和作用。

具有自觉的能动性是人区别于动物的根本特点。

2.用正确的意识指导实践,就能在改造世界的活动中取得成功,促进事物的发展,为人类谋利益。

用错误的意识指导实践,就会在改造世界的活动中失败,阻碍事物的发展,造成对客观事物的破坏,人类的利益也不可能得到实现。

三、发挥主观能动性必须尊重客观规律1.尊重客观规律是发挥主观能动性的前提。

客观规律是不能人的意志为转移的物质运动本身所固有的规律,它是事物或现象的本质的、必然的、稳定的联系。

2.只有正确的发挥人的主观能动性,才能认识和利用客观规律(1)人们能够通过发挥主观能动性,形成对客观规律的正确的认识,对事物发展的趋势和方向做出科学的预见,从而指导自己的行动。

(2)人们能够把规律作为行动的向导,运用对规律的认识去改造世界,为人类造福。

也就是在认识客观规律的基础上利用客观规律。

(3)人们可以利用对规律的认识,改变成创造某些条件,限制某些规律发生破坏作用的程度和范围,变不利为有利。

教学分析与教学建议一、教学重点难点[教学重点]1.意识是人脑对客观世界的反映从理论上说,弄清这个问题,有助于正确认识意识现象的本质,不给唯心主义留下可乘之机。

从对学生的思想教育上说,明确这个问题,对于在实际工作中坚持唯物主义、反对唯心主义,具有重要的指导意义。

意识在哲学中的定义引言:意识作为一个复杂而抽象的概念,在哲学中一直是一个引人深思的话题。

对于意识的定义,不同的哲学派别有着不同的解释和观点。

本文将从哲学的角度出发,探讨意识在哲学中的定义及其重要性。

一、意识的定义意识是人类思维和感知的基本属性,是人类与世界交互的媒介。

在哲学中,意识通常被定义为主体对客体的知觉和体验。

意识包括感觉、知觉、思维、情感等各种心理活动。

意识是人类思维和感知的产物,是人类与世界相互作用的结果。

二、意识的特征1. 主观性:意识是每个人独有的主观体验,无法被他人直接观察或感知。

2. 内在性:意识是存在于个体内心世界的一种心理现象,只能通过个体自身的主观体验来认知。

3. 多维性:意识包括感觉、知觉、思维、情感等多个层面,是一个多维的心理现象。

4. 动态性:意识是一个不断变化的过程,随着个体的经验和环境的变化而变化。

三、意识的重要性意识在哲学中具有重要的地位和意义,主要体现在以下几个方面:1. 认识世界的媒介:意识是人类认识世界的媒介,通过意识,人们可以感知外界的事物,思考问题,理解和把握事物的本质。

2. 构建个体的自我意识:意识使个体能够意识到自己的存在和特点,形成自我意识,从而体验自我、反思自我、塑造自我。

3. 影响行为的决策:意识在个体的决策过程中起着至关重要的作用,人们通过意识对不同选择进行评估和判断,最终做出行为决策。

4. 社会交往的基础:意识是人们进行社会交往的基础,通过自我意识的存在,人们能够理解他人的意图和情感,从而建立起良好的社会关系。

四、意识的问题与争议意识作为一个复杂而抽象的概念,引发了许多哲学上的问题与争议。

其中一些问题包括:1. 意识的起源:意识是如何产生的?是大脑活动的结果还是超自然力量的作用?2. 意识的本质:意识是物质的产物还是独立于物质存在的实体?3. 意识的界限:意识是否存在于其他生物或非生物体中?如果存在,其程度和形式如何?4. 意识与身心关系:意识是身体的属性还是独立于身体存在的?五、结论意识作为人类思维和感知的基本属性,在哲学中有着重要的地位和意义。

第一部分唯物论(基本知识)1、物质(1)什么是物质?物质是不依赖于人的意识、并能为人的意识所反映的客观实在。

(2)物质的唯一特性是什么?客观实在性是物质的唯一特性。

(3)世界的本原是什么?世界是物质的世界,世界的本原是物质。

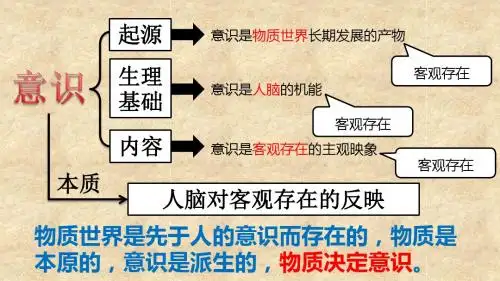

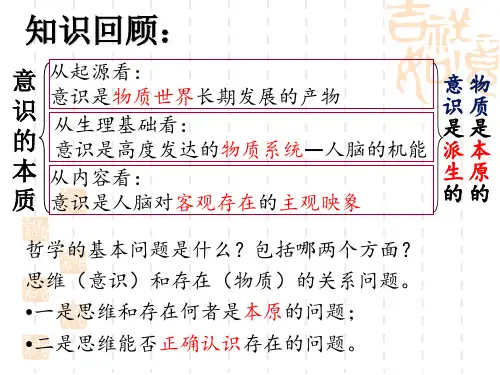

2、意识(1)什么是意识?意识是人脑对客观世界的反映。

其形式是主观的,其来源和内容是客观的(客观物质世界),意识是客观内容和主观形式的统一。

(2)意识的本质是什么?意识的本质是人脑对客观世界的能动反映。

(3)意识的生理基础是什么?意识是高度发达的物质系统——人脑的机能和属性。

(4)意识的能动作用表现在哪两个方面?第一,意识具有能动地认识世界和改造世界的能力和作用。

第二,不同的意识对事物的发展起不同的作用。

正确的意识对事物的发展起促进作用,错误的意识对事物的发展起阻碍作用。

3、物质和意识的关系(1)物质和意识的关系怎样?物质第一性,意识第二性,物质决定意识;意识对物质具有能动作用。

(2)马克思主义哲学唯物主义的最根本的观点是什么?坚持物质第一性,意识第二性是马克思主义哲学唯物主义的最根本的观点,也是我们想问题、办事情的根本立足点。

4、一切从实际出发(1)什么是从实际出发?所谓从实际出发,就是想问题、办事情,都要遵循唯物主义的根本要求,以客观存在的事实为出发点和立足点,从分析客观事实中找出解决问题的办法。

简单说,就是要从客观存在的事实出发,按照实际情况办事。

(2)唯物主义的根本要求是什么?一切从实际出发是唯物主义的根本要求。

(3)在实际生活中怎样从实际出发?第一,要尊重客观事实;第二,要重视调查研究;要出以公心;第四,要求真务实。

(4)什么是主观主义?它有哪两种表现?主观主义是从单纯的主观愿望出发,从抽象的原则出发。

在实际工作中,主观主义有两种表现:一是教条主义、本本主义;一是经验主义。

5、运动(1)什么是运动?哲学上所讲的运动,是指宇宙中发生的一切变化和过程。

(2)物质和运动的关系怎样?物质和运动不可分。

意识是客观事物在人脑中的反映教学目标知识方面:识记:宗教观念的本质。

理解:①意识的概念。

②分析意识的不同类型,说明意识根源于物质,是客观存在在人脑中的反映。

能力方面:通过对意识的三种类型的分析及对其进行的概括,让学生体会哲学的思维要求,重点培养学生抽象概括能力和比较能力。

觉悟方面:⑴通过关于宗教本质的教学,进一步进行无神论的教育。

⑵通过对“人们关于未来的正确判断和预测”的分析,进行社会主义信念的教育。

教学重点意识的本质是客观存在在人脑中的反映。

教学难点⑴宗教是客观世界在人们头脑中虚幻和歪曲的反映。

⑵抽象思维是客观事物在人脑中的反映。

⑶关于未来的正确判断和预测也是客观事物在人脑中的反映。

教学方法①主要采用归纳法进行叙述。

②运用启发式教学,设疑造成悬念,启发学生主动思考问题。

教学过程复习提问为什么说世界是客观存在的物质世界?世界的本原是什么?什么是物质?导入新课从自然界的产生来看:自然界既不是“神灵”的杰作,也不是人的意识创造的,而是本来就客观存在的。

首先,自然界先于人和人的意识而存在;其次,人类产生以后,自然界仍不以人的意识为转移。

以人类社会来看:人类社会的产生是客观世界发展的必然结果,人类社会存在和发展的基础——物质资料生产方式是客观的,支配人类社会发展的规律是客观的。

也就是说,无论是自然界还是人类社会都是不依赖于人的意识的客观实在。

所以说世界是客观存在的物质世界。

世界的本原是物质,物质是不依赖于人的意识,并能为人的意识所反映的客观实在。

世界上除了物质现象以外,还有一类现象即意识现象。

那么,什么是意识呢?意识和物质的关系又是怎样呢?这节课我们开始学习这些内容。

第二节人们的意识是客观存在的反映意识是客观事物在人脑中的反映《课程标准》从高中学生的教育实际出发,把教学内容仅限定为“意识是客观存在在人脑中的反映”。

但是,教材有所扩展,在教学中要注意讲清三点::①从意识的起源看,意识是物质世界发展到一定阶段的产物。

意识的本质和人的主观能动性重点难点:(1) 意识是人脑对客观事物的反映(2) 主观能动性的表现教学过程:<导入新课>由“胸有成竹”的典故导入:胸中有“竹”,是因为胸外有竹。

胸外之竹,就是客观存在的事物,胸中之“竹”,乃是主观意识。

什么是意识呢?它从哪里来?其本质如何?今天,我们来探讨这个问题。

<讲授新课>板书:一、意识的本质围绕着这个故事,我们讨论几个问题:什么是意识?无生命的物质有没有意识?动物有没有意识?意识是从哪里来的?意识是自我的,还是社会的?让学生看书,讨论。

然后提问,教师点拨:问题之一、什么是意识?学生阅读教材,可知:意识是人脑的机能,是客观存在的主观映象。

通俗地说:意识即是人脑对外界的客观事物的反映和认识。

问题之二、无生命的物质有没有意识?学生阅读教材,可知:意识是自然界长期发展的产物。

无生命的物质没有意识,但有类似于感觉的物理、化学反应特性,如:风吹物移,岩石风化等。

这是一种最基本的物质反应形式。

问题之三、动物有没有意识?学生阅读教材,明确三点:(1)生命有机体具有刺激感应性,这是生物体对外部刺激作出的“应答”,如:向日葵跟踪太阳,植物根系向着水肥多的方向生长,含羞草碰到东西把叶片卷起来。

有人研究证实,优美的音乐可以促进植物的生长。

可见,生命体的这种感应形式已经具备了趋利避害的选择从一切物质都具有的物理、化学反应特性到低等生物的刺激感应性,是人类意识产生的一个有决定意义的环节。

(2)高等动物具备了以大脑为中心的神经系统,可以对外界刺激作出反射,通过非条件反射和条件反射,产生了联想和比较活动,这就是简单的心理活动。

从低等生物的刺激感应性到高等动物的感觉和心理,是人类意识产生过程中又一次具有决定性意义的环节。

(3)高等动物在劳动中进化成人,有了人,才有了真正意义上的意识。

可见,一切无生命物质、植物、动物都没有意识,意识是物质世界长期发展的产物,是人脑特有的机能。

物质与意识的关系教学目标:(1)懂得物质概念的基本含义、哲学的基本问题、唯物主义和唯心主义的根本分歧;理解世界的物质性原理,以及物质与意识的辨证关系。

(2)能够运用意识反作用原理结合我国现代化建设,说明社会主义精神文明建设的意义;培养学生理论联系实际和辩证思维的能力。

(3)初步树立无神论的信念和辨证唯物主义的世界观教学重点:(1)物质和意识的辨证关系(2)用意识对物质的反作用说明社会主义精神文明建设的重要意义。

教学难点:(1)关于未来的正确判断与预测也是客观事物在人脑中的反映(2)意识的能动作用教学方法:归纳法和讲授法相结合教学过程一、物质和意识的含义1、物质的含义——物质是不依赖于人的意识,并能为意识所反映的客观实在。

(1)关于“物质”的性质:客观实在性是物质的唯一特性。

(运动是物质的根本属性。

)(2)关于“物质”的地位:辨证唯物主义关于物质的观点是马克思主义哲学大厦的基石。

(3)关于“物质”的表现形式:是多种多样,丰富多彩的。

(4)关于“物质”与物质具体形态的关系:两者既有联系,又有区别,是共性与个性的关系。

(5)关于“物质”的意义:世界的统一性在于它的物质性。

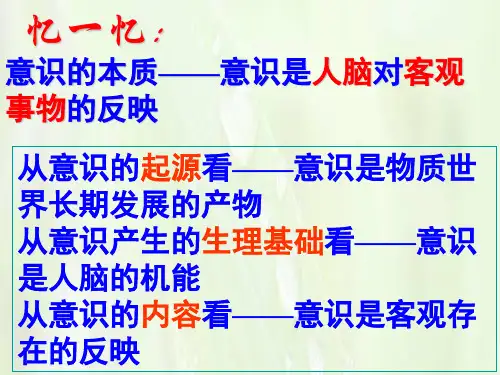

2、意识的含义——意识是物质世界发展到一定阶段的产物,是客观存在在人脑中的反映。

(1)从意识的起源看:意识是物质世界发展到一定阶段的产物。

(2)从意识的生理基础看:意识是人脑的机能。

(3)从意识的内容看:意识是人脑对客观事物的反映。

正确的思想意识与错误的思想意识都是客观存在在人脑中的反映。

课堂思考1:如何区分正确思想意识和错误思想意识?人们面对同一客观事物在头脑中的反映总会有这样和那样的差别。

其中最重要的差别就是如实反映和歪曲反映的差别。

如实地反映客观事物的本来面目(包括状态、性质、变化规律等)的意识,我们称之为正确的思想意识。

反之歪曲地反映客观事物本来面目的意识,就是错误的思想意识。

这二者的区别不在于对客观事物是否作出了反映,而在于对客观事物作出了不同性质的反映。

意识的作用

教学目标:

1、知识目标:

(1)意识的作用

(2)人能够能动地认识世界和能动地改造世界

(3)一切从实际出发、实事求是方法论意义的哲学依据

(4)坚持一切从实际出发应注意的问题

(5)运用意识的能动作用,并联系现实,说明加强社会主义精神文明建设的重要性(6)运用一切从实际出发、实事求是,结合主观能动性和尊重客观规律,分析说明现实生活中的重大问题

(7)分析一切从实际出发、实事求是与解放思想、与时俱进的辩证统一

2、能力目标:通过一切从实际出发的学习,从理论上提高理解能力,从实践上提高分析

能力,从世界观和方法论统一的角度提高对哲学的学习运用能力

3、情感、态度、价值观目标:通过对本课的学习,进一步增强学生对世界客观性的认识,

初步树立一切从实际出发的唯物主义世界观

教学重点:人能够能动地认识世界和能动地改造世界、坚持一切从实际出发应注意的问题教学难点:人能够能动地认识世界和能动地改造世界

教学时间:1课时

教学过程:

(复习旧课,导入新课)

意识的本质是——意识是人脑对客观事物的反映

从意识的起源看——意识是物质世界长期发展的产物

从意识产生的生理基础看——意识是人脑的机能

从意识的内容看——意识是客观存在的主观映象

(过渡)意识是人脑对客观存在的一种主观反映,也就是说人能够认识世界,那么究竟人是如何来认识世界的呢?

教材探究一,同时展示相关图片

——因为建筑师有意识而蜜蜂没有。

动物没有自觉的意识,不懂得自己活动的意义,它们既不知道自己在做什么,也不知道为什么要这样做。

因此,人的活动是具有目的和计划的,这就是意识活动的目的性和计划性。

二、意识的作用

(一)人能够能动地认识世界

1、意识活动具有目的性和计划性(不同于动物的本能活动)

(过渡)人的意识活动除了有目的性和计划性之外,还具有主动创造性和自觉选择性。

2、意识活动具有主动创造性和自觉选择性(不同于动物的适应性活动)

意识对客观世界的反映是主动的、有选择的,并不是客观世界有什么就反映什么,只有当人们的实践活动需要时,人们才会去主动地反映它。

展示神一到神六的相关图片和资料。

3、意识活动的主动性和创造性是人能够认识世界的重要条件

规律是事物运动过程中固有的、本质的、必然的、稳定的联系。

人们可以根据对事物本质和规律的认识,预见到在哪些情况和条件下,应该出现哪些现象,人类就可以预先提出计划和方案,采取措施,防范不良情况,利用有利情况,造福自身。

这些都体现了认识活动的主动性和创造性。

另外,意识活动不但能认识事物的外在现象,还能揭示深藏事物内部的本质和规律。

就每一个人和每一次的认识活动而言,认识是有限的;但就整个人类的无限发展和人类认识不断前进的历史趋势而言,认识又是无限的。

所以世界上只有尚未认识之物,而没有不可认识之物。

(过渡)教材探究一

人能够制造出自然界原本没有的东西,说明了什么?

我们认识了世界后,我们的意识是否就完成任务了呢?

(二)人能够能动地改造世界

思考:人能够生产出新的物质、新的产品,可以变废为宝,可以模仿人脑制造出电脑。

动物能吗?为什么?

1、意识对改造客观世界具有指导作用

展示图片飞机的产生

物质是具有规律的,而意识能够认识这种规律,根据客观实际在观念中构建客观上尚未出现的事物,并在这种观念的指导下进行实践活动,把意识中的东西变成现实的东西,创造出没有人的参与永远也不可能出现的东西。

(过渡)但是,意识也有正确和错误之分。

(1)正确的意识能够指导人们有效地开展实践活动,促进客观事物的发展。

(2)错误的意识则会把人们的活动引入歧途,阻碍客观事物的发展。

2、意识对于人体生理活动具有调节和控制作用

正确、高尚的意识——激励向上

错误、萎靡的意识——阻碍倒退

(展示张海迪的图片)

(过渡)从前,有个牧师劝穷人信教。

他问一个穷人:“你死后愿升天堂,还是愿下地狱?”穷人回答说:“唉,看吧!哪边的玉米面便宜,就到哪边去吧!”这个故事说明什么问题?(播放动画草船借箭)

世界观决定方法论

应该树立的正确的世界观就是物质决定意识,意识对物质具有能动的反作用(物质和意识的辩证关系原理)

应该树立的方法论是一切从实际出发,实事求是

后两者中,前者决定后者

小结:意识的作用:1、意识能够正确地认识世界(意识能够正确反映客观事物,尤其是正确反映客观事物的本质和精神)

2、人能够能动地改造世界(意识通过实践反作用于客观事物)

结论:1、做事情要坚持一切从实际出发,实事求是

2、同时要正确发挥主观能动性

3、把发挥主观能动性和尊重客观规律结合起来

(三)一切从实际出发、实事求是

练习

板书设计:

二、意识的作用

(一)人能够能动地认识世界

1、意识活动具有目的性和计划性(不同于动物的本能活动)

2、意识活动具有主动创造性和自觉选择性(不同于动物的适应性活动)

3、意识活动的主动性和创造性是人能够认识世界的重要条件

(二)人能够能动地改造世界

1、意识对改造客观世界具有指导作用

(1)正确的意识能够指导人们有效地开展实践活动,促进客观事物的发展。

(2)错误的意识则会把人们的活动引入歧途,阻碍客观事物的发展。

2、意识对于人体生理活动具有调节和控制作用

(三)一切从实际出发、实事求是。