溶胶-凝胶原理及技术

- 格式:ppt

- 大小:2.63 MB

- 文档页数:317

溶胶—凝胶法制备粉体溶胶-凝胶法就是用含高化学活性组分的化合物作前驱体,在液相下将这些原料均匀混合,并进行水解、缩合化学反应,在溶液中形成稳定的透明胶溶体系,溶胶经陈化,胶粒间缓慢聚合,形成三维空间网络结构的凝胶,凝胶网络间充满了失去流动性的溶剂,形成凝胶。

凝胶经过干燥、烧结固化制备出分子乃至纳米亚结构的材料。

此方法的化学过程首先是将原料分散在溶剂中,然后经过水解反应生成活性单体,活性单体进行聚合,开始成为溶胶,进而生成具有一定空间结构的凝胶,经过干燥和热处理制备出纳米粒子和所需要材料。

一、基本原理溶胶是指固体或胶体粒子均匀分散在溶液之中,固体粒子尺寸为1nm左右,含有103—109个原子,比表面积大。

胶体粒子受到布朗运动的作用可以稳定持久地悬浮在液相之中,此外粒子的表面电荷引起的双电荷层使固体粒子更加均匀的分布在溶液之中。

凝胶是随着水分的蒸发,溶胶中固体粒子间聚合能量加强,逐渐失去流动而变成的半固态物质。

分散在溶液中的固体粒子间吸引力与排斥力相当,使得凝胶中固态、液态都存在的高分散状态。

溶胶-凝胶法是以无机聚合反应为基础,以金属醇盐或无机金属盐作为前驱物,用水作为水解剂,有醇为溶剂来制备高分子化合物。

在溶液中前驱物进行水解、缩合反应,形成凝胶。

传统的溶胶-凝胶体系中,反应物通常是金属醇盐,通过醇盐缩水而得到溶胶。

但由于稀土金属的醇盐易水解、成本高等问题,限制了溶胶—凝胶法在更多领域的应用。

因此在很多领域中应用较多的是络合溶胶-凝胶法。

该法在制备前驱液时添加强络合剂,通过可溶性络合物的形成减少前驱液中的自由离子,控制一系列实验条件,移去溶剂后得到凝胶,最后再通过分解的方法除去有机配体而得到粉体颗粒。

溶胶-凝胶过程具体包括以下两个反应过程:1.水解反应是把阴离子取代成羟基,诱发综合反应,形成链状或网状交联的聚合物,金属盐类水解:ML + nH2O →M(OH2)z+n + L z-M(OH2)z+n→M(OH)(OH)(z-1)+n-1 + H+2.缩聚反应是把OR或L和OH换去,转换成氧化态:M-OH + M-OH →M-O-M + H2OM-OH + M-OH →M-O-M + ROH聚合程度决定于原颗粒的大小,而聚合速度取决于水解速率。

溶胶—凝胶法制备ZnO薄膜一、本文概述本文旨在探讨溶胶-凝胶法制备ZnO薄膜的工艺及其相关特性。

ZnO薄膜作为一种重要的半导体材料,在光电子器件、太阳能电池、气体传感器等领域具有广泛的应用前景。

溶胶-凝胶法作为一种制备薄膜材料的常用技术,具有工艺简单、成本低廉、易于控制等优点,因此受到广大研究者的关注。

本文将首先介绍溶胶-凝胶法的基本原理和步骤,然后详细阐述制备ZnO薄膜的具体过程,包括前驱体溶液的配制、溶胶的制备、凝胶的形成以及薄膜的成膜过程。

接着,我们将讨论制备过程中可能影响薄膜性能的因素,如溶胶浓度、凝胶温度、退火条件等,并通过实验验证这些因素的影响。

我们将对制备得到的ZnO薄膜进行表征和分析,包括其结构、形貌、光学性能和电学性能等方面。

通过对比不同制备条件下的薄膜性能,优化制备工艺参数,为实际应用提供指导。

本文的研究结果有望为ZnO薄膜的制备和应用提供有益的参考。

二、溶胶—凝胶法原理溶胶-凝胶法(Sol-Gel)是一种湿化学方法,用于制备无机材料,特别是氧化物薄膜。

该方法基于溶液中的化学反应,通过控制溶液中的化学反应条件,使溶液中的物质发生水解和缩聚反应,从而生成稳定的溶胶。

随着反应的进行,溶胶中的颗粒逐渐增大并相互连接,形成三维网络结构,最终转化为凝胶。

在制备ZnO薄膜的溶胶-凝胶法中,通常使用的起始原料是锌的盐类(如硝酸锌、醋酸锌等)和溶剂(如乙醇、水等)。

锌盐在溶剂中溶解形成溶液,然后通过加入水或其他催化剂引发水解反应。

水解产生的锌离子与溶剂中的羟基(OH-)结合,形成氢氧化锌(Zn(OH)2)的胶体颗粒。

这些胶体颗粒在溶液中均匀分散,形成溶胶。

随着反应的进行,溶胶中的氢氧化锌颗粒逐渐长大,并通过缩聚反应相互连接,形成三维的凝胶网络。

凝胶网络中的空隙被溶剂填充,形成湿凝胶。

湿凝胶经过陈化、干燥和热处理等步骤,去除溶剂和有机残留物,同时促进ZnO晶体的生长和结晶,最终得到ZnO薄膜。

《溶胶-凝胶法制备纳米SiO2材料及其应用研究》一、引言随着纳米科技的快速发展,纳米材料因其独特的物理和化学性质在众多领域中展现出巨大的应用潜力。

其中,纳米SiO2材料因其高比表面积、优异的化学稳定性和良好的生物相容性,在催化剂、生物医学、电子器件和复合材料等领域具有广泛的应用。

溶胶-凝胶法作为一种制备纳米SiO2材料的重要方法,具有操作简便、原料易得、反应条件温和等优点。

本文将详细介绍溶胶-凝胶法制备纳米SiO2材料的工艺流程、材料特性及其应用研究。

二、溶胶-凝胶法制备纳米SiO2材料1. 实验原理溶胶-凝胶法是一种通过溶胶向凝胶转变的过程来制备纳米材料的方法。

在此过程中,首先将硅源(如正硅酸乙酯)在一定的条件下水解成硅醇(Si-OH)单体,然后通过缩合反应形成三维网状结构的溶胶,进一步干燥形成凝胶,最后经过煅烧处理得到纳米SiO2材料。

2. 实验步骤(1)将硅源与溶剂(如乙醇)混合,加入适量的催化剂(如氨水)进行水解反应;(2)在一定的温度和搅拌速度下进行缩合反应,形成溶胶;(3)将溶胶置于干燥环境中进行干燥处理,得到湿凝胶;(4)将湿凝胶在高温下进行煅烧处理,得到纳米SiO2材料。

三、材料特性通过溶胶-凝胶法制备的纳米SiO2材料具有以下特点:1. 粒径小:纳米SiO2材料的粒径通常在几十到几百纳米之间;2. 分布均匀:溶胶-凝胶法能够使原料分子在三维空间内均匀分布,从而得到粒径分布均匀的纳米SiO2材料;3. 结构可调:通过调整原料配比、反应温度等参数,可以调节纳米SiO2材料的结构;4. 化学稳定性好:纳米SiO2材料具有良好的化学稳定性,能够抵抗酸碱等化学物质的侵蚀。

四、应用研究纳米SiO2材料因其独特的性质在众多领域中具有广泛的应用。

以下是其在几个主要领域的应用研究:1. 催化剂:纳米SiO2材料具有较高的比表面积和良好的吸附性能,可作为催化剂载体或催化剂活性组分。

将其应用于催化反应中,能够提高催化效率并降低催化剂用量;2. 生物医学:纳米SiO2材料具有良好的生物相容性和无毒性,可广泛应用于生物医学领域。

溶胶-凝胶法的原理和应用1. 溶胶-凝胶法的概述溶胶-凝胶法是一种常用的制备纳米颗粒材料的方法。

它通过将溶胶转化为凝胶,再通过热处理或其他方式将凝胶转化为纳米颗粒材料。

这种方法可以制备出具有高比表面积和孔隙结构的材料,具有广泛的应用前景。

2. 溶胶-凝胶法的原理溶胶-凝胶法的制备过程一般包括四个步骤:溶胶的制备、凝胶的形成、凝胶的加工和热处理。

以下是具体的原理介绍:2.1 溶胶的制备溶胶是指由固体颗粒悬浮在液体中形成的胶体系统。

在溶胶制备过程中,需要选择合适的溶剂和溶质,并通过物理或化学方法将其混合均匀,形成胶体系统。

2.2 凝胶的形成凝胶是指溶胶中颗粒聚集形成的凝胶网状结构。

在凝胶形成过程中,需要调节溶胶中的各种参数,如pH值、温度、浓度等,以促使颗粒聚集并形成凝胶。

2.3 凝胶的加工凝胶形成后,需要对凝胶进行进一步的加工处理。

加工的方式可以是冷冻干燥、超临界流体萃取等,目的是去除溶剂,使凝胶更加稳定。

2.4 热处理经过凝胶加工后,需要将凝胶进行热处理,将凝胶转化为纳米颗粒材料。

热处理过程中,需要控制温度和时间等参数,以保证颗粒的形成和结构的稳定。

3. 溶胶-凝胶法的应用溶胶-凝胶法具有广泛的应用前景,以下是该方法在一些领域的应用示例:3.1 纳米材料制备溶胶-凝胶法可以用于制备各种纳米颗粒材料,如二氧化硅、氧化铁等。

这些纳米材料具有高比表面积和孔隙结构,广泛应用于催化、传感、光学等领域。

3.2 传感器制备利用溶胶-凝胶法可以制备出高灵敏度和高选择性的传感器。

通过调节溶胶-凝胶过程中的参数和材料组成,可以实现对特定物质的检测和识别。

3.3 催化剂制备溶胶-凝胶法制备的纳米颗粒材料具有较大的比表面积和孔隙结构,非常适合用作催化剂。

这些催化剂可以应用于化学反应、汽车尾气净化等领域,具有高效率和长寿命的特点。

3.4 能源存储材料制备溶胶-凝胶法可以制备出具有高比表面积和孔隙结构的能源存储材料,如超级电容器材料、锂离子电池材料等。

溶胶凝胶法的基本原理、发展及应用现状一、本文概述溶胶凝胶法(Sol-Gel Method)是一种重要的材料制备技术,广泛应用于陶瓷、玻璃、金属氧化物、复合材料等多个领域。

本文旨在全面阐述溶胶凝胶法的基本原理、发展历程以及应用现状。

我们将深入探讨溶胶凝胶法的基本原理,包括溶胶的形成、凝胶化过程以及材料的微观结构和性能调控。

我们将回顾溶胶凝胶法的发展历程,从早期的探索阶段到如今的成熟应用,分析其技术进步和主要成就。

我们将重点关注溶胶凝胶法的应用现状,涉及领域广泛,如能源、环境、生物医学等,展望其未来的发展趋势和潜在应用。

通过本文的阐述,我们期望为读者提供一个全面、深入的溶胶凝胶法知识体系,为相关领域的研究和应用提供有益的参考。

二、溶胶凝胶法的基本原理溶胶凝胶法(Sol-Gel Method)是一种在湿化学领域广泛应用的材料制备技术,其基本原理涉及胶体化学和物理化学的基本原理。

该方法通过控制溶液中的化学反应,使溶液中的溶质原子或离子在液相中形成稳定的溶胶体系,随后经过凝胶化过程转化为固态凝胶,最后经过热处理等步骤得到所需材料。

在溶胶凝胶法的过程中,溶胶的形成是关键。

溶胶是由固体颗粒(通常为纳米尺度)分散在液体介质中形成的胶体分散体系。

这些固体颗粒可以通过水解和缩聚等化学反应从溶液中的前驱体(如金属盐或金属醇盐)中生成。

水解反应是指前驱体与水反应,生成相应的氢氧化物或氧化物,同时释放出水分子。

缩聚反应则是指这些氢氧化物或氧化物之间进一步发生化学反应,形成网络状的结构,从而使溶液转化为溶胶。

凝胶化过程是溶胶凝胶法的另一个重要阶段。

随着溶胶中固体颗粒的不断生成和长大,颗粒之间的相互作用逐渐增强,形成三维网络结构,使溶胶失去流动性,转变为固态的凝胶。

这一过程中,颗粒之间的相互作用力(如范德华力、氢键等)以及颗粒表面的电荷状态等因素起着重要作用。

通过热处理等步骤,可以去除凝胶中的残余水分和有机溶剂,同时使凝胶中的无机物发生结晶或相变,从而得到所需的材料。

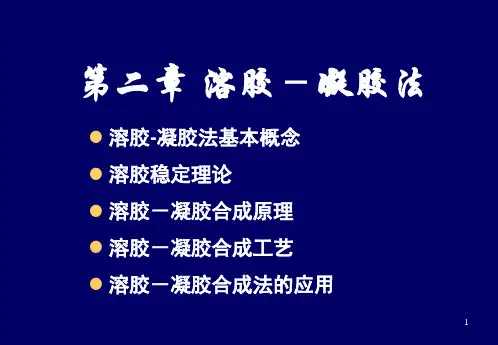

【Sol-Gel】溶胶凝胶法应用大全,赶紧来收藏吧!光学薄膜前沿,Frontiers of Optical Coatings光学薄膜新材料领域的行业门户+媒体+智库技术交流、产业合作、人才交流、企业宣传新媒体、新行业、新材料、新工艺、新商业科普目录一、溶胶凝胶技术简介及发展二、在制备纳米粉体中的应用三、在制备纳米薄膜中的应用四、在制备纳米结构纤维材料中的应用五、总结及展望1目录一溶胶凝胶技术简介及发展溶胶(Sol)又称胶体溶液是具有液体特征的胶体体系分散的是固体或者大分子分散的粒子大小在1-100nm之间溶胶不是物质而是一种「状态」凝胶(Gel)亦称冻胶是溶胶失去流动性后一种富含液态的半固态物质其中液体含量有时可高达99.5%固体粒子(胶体颗粒或者高聚物分子)相互交联形成连续不断的空间网络状结构溶胶-凝胶(Sol-Gel)技术溶胶凝胶是一种由金属有机化合物、金属无机化合物或者上述两者混合物经过水解缩聚过程逐渐凝胶化及相应的后处理而获得的氧化物或其他化合物的工艺溶胶-凝胶(Sol-Gel)技术的发展1984年1939年1971年20世纪80年代至今溶胶-凝胶(Sol-Gel)法是制备材料的化学方法中一种重要方法包括化学沉淀法、水热法、微乳液法等也被称为制备固体材料的四种主要方法之一溶胶-凝胶(Sol-Gel)技术工艺流程水热法合成 IBN-9在45°下将0.067g CTAB 溶解于32 ml 的氨水溶液随后加入0.9 ml 的正丁醇静态状态下逐滴滴加0.312g TEOS改混合物在45°陈化24小时反应釜中100摄氏度下再处理24小时抽滤、洗涤得到固体粉末550摄氏度、空气中煅烧6小时得到最后的产物2目录二在制备纳米粉体中的应用基本类型分类标准:原料和机理的不同划分传统胶体溶胶-凝胶法先将胶质颗粒(直径一般为1-100nm)分散在液体介质中形成溶胶然后通过蒸发转化为凝胶凝胶化作用由溶胶中的胶质颗粒之间的静电或空间相互作用控制静电作用溶胶体系中由于静电引力的存在会使溶液中的反离子向颗粒表面靠拢,并排斥同离子固体表面电荷与溶液中反电荷形成了双电层结构被吸附的离子与固体表面结合牢固固体和液体相对运动时固体带动部分反离子一起滑动金属有机化合物聚合凝胶法1、金属醇盐水解法金属有机化合物溶解在合适的溶剂中发生一系列化学反应如水解、缩聚和聚合形成连续的无机网络凝胶是目前溶胶凝胶技术最为常用的方法2、金属螯合凝胶法通过可溶性螯合物的形成减少前驱液中的自由离子在制备前驱液时添加强螯合剂例如,柠檬酸和 EDTA再通过控制一系列实验条件如,溶液的 PH 值、温度和浓度等移去溶剂将发生凝胶化有机聚合玻璃凝胶法1、原位聚合法有机单体聚合形成不断生长的刚性有机聚合网络包围稳定的金属螯合物从而减弱各不同金属离子的差异性减少各金属在高温分解过程中的偏析典型代表 Pechini 法的基本原理是羧酸和醇的酯化由金属螯合物之间利用a-羟基羧酸和多羟基醇的聚酯作用形成聚合物2、聚合物前驱液法首先在含水的金属盐溶液中加入水溶性聚合物最常用的是聚乙烯醇(PVA)聚丙烯酸(PAA)、聚乙烯亚胺(PEI)它们都是阳离子的配位有机聚合物将大大改变原含水前驱液的流变性能而后金属离子将充当聚合物之间的交联剂聚合链间的随机交联把水围在生长着的三维网络中使系统转变为凝胶工艺制备过程3目录三在制备纳米薄膜中的应用优点1、用基片浸渍溶胶后热处理的简单方法即可制备薄膜,设备简单2、反应在溶液中进行,均匀度高多组分均匀度可达分子或原子级3、对衬底的大小和形状要求较低4、后处理温度低,在远低于陶瓷烧结或玻璃融化的温度下进行热处理即可获得5、对多元组分薄膜,几种有机物互溶性好溶胶-凝胶法制备方法1、醇盐法制备薄膜反应体系包含金属醇盐、溶剂(甲醇、乙醇等)、水催化剂(酸、弱碱)水解速度控制剂(乙酰丙酮等)成膜控制剂(PVA、DMF 及聚乙二醇等)2、非醇盐法制备薄膜反应体系的确定主要考虑以下几个因素以烧结陶瓷主成分为依据选择相应的无机前驱体合成初期的化学现象具有代表性涉及单组分和多组分氧化物工艺流程图应用常用薄膜涂覆工艺浸渍提拉法旋转涂覆法流动涂膜技术滚动/照相凹版涂镀技术4目录四在制备纳米结构纤维材料中的应用纳米纤维广义上指材料在空间两个维度上尺寸为纳米尺度如,纳米丝、纳米棒、纳米管等纳米纤维制备方法拉伸、模板聚合、相分离、自组织海岛型双组分复合纺丝、静电纺丝分子喷丝板纺丝法等其中静电纺丝技术是最成熟、能够直接、连续制备聚合物纳米纤维静电纺丝技术聚合物溶液或者溶体在强电场中进行喷射最终固化成纤维相对于常规技术的织物由静电纺纤维构成的无纺织物具有大的比表面积以及纤维表面具有小孔等特殊形态这样的特性使得该纤维在组织工程、过滤、超敏感传感器等方面有很大的潜在应用前景工艺流程纳米纤维应用由于具有低密度、高孔隙度、大的比表面积柔顺性好、力学性能优良等等特点在防护服、仿生材料、光电材料、声学材料、细胞载体和航天航空等领域有着巨大的应用潜力5目录五总结和展望前景溶胶-凝胶技术以其多种优点及高度灵活性从而在膜的制备、色分析、光分析电分析、纳米材料的制备生物杂化材料及复材料的制备等领域有广泛的应用前景不足原料价格较高工艺时间较长等展望整体上来说此领域尚属起步阶段研究不够深入许多基础理论应用方面尚待进一步完善随着各种性能应用技术的研究日益深入溶胶-凝胶技术必将在各个领域中发挥它越来越大的作用来源:光学薄膜前沿。

溶胶凝胶法的基本原理、发展及应用现状一、本文概述1、溶胶凝胶法的定义溶胶凝胶法(Sol-Gel Method)是一种广泛应用于材料科学领域的湿化学合成方法。

该方法基于溶胶(sol)和凝胶(gel)两个关键阶段的转换,通过控制化学反应条件,使前驱体在溶液中发生水解和缩聚反应,形成稳定的溶胶体系。

随着反应的进行,溶胶粒子逐渐增大并相互连接,形成三维网络结构的凝胶。

最终,通过热处理等后处理手段,凝胶转化为所需的纳米材料或涂层。

溶胶凝胶法的基本原理在于利用前驱体在溶液中的化学反应活性,通过控制反应条件如温度、pH值、浓度等,使前驱体在分子或离子水平上均匀混合,并发生水解和缩聚反应。

这些反应使得前驱体之间形成化学键合,进而形成稳定的溶胶体系。

随着反应的进行,溶胶粒子逐渐增大并相互连接,形成三维网络结构的凝胶。

这种凝胶具有高度的多孔性和比表面积,为后续的材料处理和应用提供了良好的基础。

溶胶凝胶法的发展可以追溯到20世纪初,但直到近年来,随着纳米科技的兴起和人们对材料性能要求的不断提高,溶胶凝胶法才得到了广泛的应用和研究。

目前,溶胶凝胶法已经成为制备纳米材料、薄膜、涂层和复合材料等的重要方法之一。

同时,随着科学技术的不断进步,溶胶凝胶法在反应机理、材料设计、工艺优化等方面也取得了显著的进展。

在应用方面,溶胶凝胶法已经广泛应用于陶瓷、玻璃、金属氧化物、复合材料等多个领域。

例如,在陶瓷领域,溶胶凝胶法被用于制备高性能的陶瓷材料,如氧化铝、氧化锆等。

在金属氧化物领域,该方法被用于制备纳米金属氧化物颗粒,如二氧化钛、氧化铁等,这些颗粒在光催化、气敏传感器等领域具有广泛的应用前景。

溶胶凝胶法还在涂层和复合材料的制备中发挥着重要作用,如制备防腐涂层、功能薄膜等。

溶胶凝胶法作为一种重要的湿化学合成方法,在材料科学领域具有广泛的应用前景。

随着科学技术的不断进步和人们对材料性能要求的不断提高,溶胶凝胶法将在更多领域发挥重要作用。

溶胶-凝胶成膜原理与分析原理1溶胶-凝胶技术的概述溶胶-凝胶工艺是通过溶胶-凝胶转变过程制备玻璃、陶瓷以及其它一些无机材料或复合材料的一种工艺。

一般的说,易水解的金属化合物,如氯化物、硝酸盐、金属醇盐等都适用于溶胶-凝胶工艺。

关于溶胶-凝胶法的定义范围有两种不同的看法,有人认为溶胶-凝胶过程包括液体溶液、硅胶、金属酸、金属氯化物等胶体悬浮液和金属醇盐溶液中所有的凝胶生长过程。

定义的关键是过程中有凝胶生成,而不强调凝胶生成的过程中是否形成了溶胶。

而一些人则认为溶胶-凝胶技术应体现出溶胶的性质,溶胶-凝胶技术指的是采用金属氧化物等的溶液制备胶态溶液,在加入稳定剂和调节剂的条件下控制凝胶过程。

溶胶-凝胶技术还包括凝胶的干燥和煅烧过程。

现在一般的看法倾向于前者的观点,认为 Sol-gel技术的特点在于凝胶的形成,而不在于是否经过了溶胶(sol)的过程。

1.1 溶胶-凝胶技术的发展过程采用溶胶-凝胶技术制备薄膜的历史相当悠久。

1939 年 W.Geffcken 和E.Berger 首次采用溶胶-凝胶浸渍法涂覆玻璃板,制备了改变玻璃光学反射性质的涂层,并取得了专利,在专利文献中首次提出溶胶-凝胶浸渍涂层工艺。

1959年德国特种玻璃股份公司采用溶胶凝胶浸渍涂层工艺开始批量生产汽车后视镜。

1962 年 H.Schroeder 在广泛研究光学涂层的基础上,发展了氧化物的薄膜物理。

随后 Dislich 和Leven等分别阐述了应用sol-gel 技术制备多组份氧化物的化学原理。

1969 年 Schott 玻璃公司以金属醇盐为原料,采用浸渍涂覆工艺生产出遮阳TiO2 涂层,应用于建筑物装潢用太阳能反射玻璃。

同年美国 Oak-Ridge 国家实验室(ORNL)应用 sol-gel 技术在无机溶液体系内制备出球状铀-钍核燃料,不仅使sol-gel 原料的成本大为降低,而且拓宽了 sol-gel 法的应用范围,使溶胶-凝胶法与实际工业过程联系更为密切,标志着溶胶-凝胶技术制备特性材料的真正开始。

溶胶凝胶法溶胶凝胶法1 溶胶,凝胶法溶胶,凝胶(Sol-Gel)技术是指金属有机或无机化合物经过溶胶,凝胶化和热处理形成氧化物或其他固体化合物的方法。

其过程:用液体化学试剂(或粉状试剂溶于溶剂)或溶胶为原料,而不是用传统的粉状物为反应物,在液相中均匀混合并进行反应,生成稳定且无沉淀的溶胶体系,放置一定时间后转变为凝胶,经脱水处理,在溶胶或凝胶状态下成型为制品,再在略低于传统的温度下烧结。

2 溶胶凝胶法基本原理溶胶,凝胶法的主要步骤为将酯类化合物或金属醇盐溶于有机溶剂中,形成均匀的溶液,然后加入其他组分,在一定温度下反应形成凝胶,最后经干燥处理制成产品。

2.1 水解反应金属盐在水中的性质受金属离子半径,电负性,配位数等因素影响,如Si、Al 盐,它们溶解于纯水中常电离出Mn+,并溶剂化[3]。

水解反应平衡关系随溶液的酸度,相应的电荷转移量等条件的不同而不同。

有时电离析出的Mn+又可以形成氢氧桥键合。

水解反应是可逆反应,如果在反应时排除掉水和醇的共沸物,则可以阻止逆反应进行,如果溶剂的烷基不同于醇盐的烷剂,则会产生转移酯化反应,这些反应对合成多组分氧化物是非常重要的。

2.2 聚合反应硅、磷、硼以及许多金属元素,如铝、钛、铁等的醇盐或无机盐在水解的同时均会发生聚合反应,如失水、失醇、缩聚、醇氧化、氧化、氢氧桥键合等都属于聚合反应,性质上都属于取代反应或加成反应。

主要反应:,M,OH ,HO,M, ? ,M,O,M,+H2O ;,M,OR + HO,M, ? ,M,O,M,+ROH 等。

Okkerse等提出硅酸在碱性条件聚合成六配位过渡态,Swain等则提出形成稳定的五配位的过渡态,由于硅酸盐的水解和聚合作用几乎同时进行,它的总反应过程动力学将决定于3个反应速率常数,使得在最临近的尺度范围内,中心Si原子可以有15种不同的化学环境,R.A.Assink等曾描述了这15种配位方式的关系。

可见聚合后的状态是很复杂的[4-6]。

溶胶凝胶法原理溶胶凝胶法是一种分离技术,用于分离相关物质中的不同组分。

该技术可以被广泛应用于化学、制药、食品等领域,并可用于提取物质,纯化混合物以及测定和分离物质。

溶胶凝胶法是一种常用的态熔技术,可用于处理有机和无机物质。

溶胶凝胶法是一种强有效的分离技术,它的基本原理是将混合物溶解在溶胶中,在溶胶的表面,游离的溶质向凝胶吸附,从而构成溶胶凝胶结构。

溶胶凝胶法包括固定相柱、活性相柱、膜柱和池柱四种柱形,其中溶胶柱是最常用的。

溶胶柱包括固定相柱和活性相柱。

固定相柱一般由石英砂、硅胶或粉状固体物质等构成,其物理性质和表面特性决定了固定相柱的吸附性和解吸性,因此可以将混合物中的不同组分分离出来。

通常,活性相柱利用活性特性吸附或解吸混合物中的不同组分,从而将不同组分分离出来。

溶胶凝胶法中用于分离的溶胶溶剂一般有甘油、水、乙醇、乙醚和其他溶剂等,它们的性质决定了溶胶凝胶法的应用以及混合物分离效果。

膜柱通常由纤维素、玻璃、聚酯等材料构成,它们具有良好的耐热性和防腐性,可以用来过滤含有大分子物质的混合物。

池柱由多层的不连续材料构成,它可以有效地改变混合物中残留物的性质,从而提高混合物中物质的分离效果。

溶胶凝胶法还可以用于提取物质、纯化混合物以及测定物质。

提取物质是指将有机物从一种溶剂中转移到另一种溶剂中,使其分离,从而获得物质。

纯化混合物是指在绝热条件下液化混合物,将组分以不同比例分离出来,从而达到纯化的目的。

测定物质指的是在恒定温度和压力下,测定溶胶的组分的折射率和比重,从而得到其纯度。

溶胶凝胶法是一种有效的分离技术,可以用来分离特定的有机和无机物质。

它的分离效果取决于混合物组成、溶胶溶剂种类和强度、温度和柱形等因素,因此能够很好地控制分离过程,从而获得更精确的结果。

此外,溶胶凝胶法还可以用来提取物质、纯化混合物以及测定混合物中的物质,从而满足许多不同领域的应用需求。