2019-2020学年高中语文新同步苏教版选修《唐宋八大家散文》精学精练:杂说 进学解 Word版含解析

- 格式:doc

- 大小:169.50 KB

- 文档页数:8

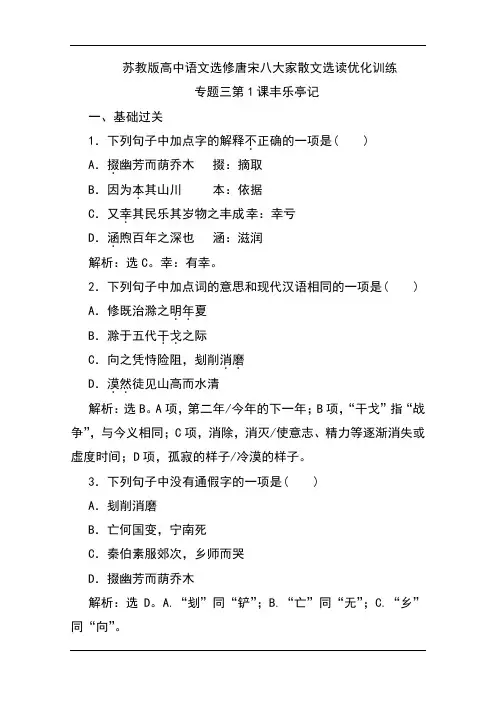

苏教版高中语文选修唐宋八大家散文选读优化训练专题三第1课丰乐亭记一、基础过关1.下列句子中加点字的解释不.正确的一项是( )A.掇.幽芳而荫乔木掇:摘取B.因为本.其山川本:依据C.又幸.其民乐其岁物之丰成幸:幸亏D.涵.煦百年之深也涵:滋润解析:选C。

幸:有幸。

2.下列句子中加点词的意思和现代汉语相同的一项是( )A.修既治滁之明年..夏B.滁于五代干戈..之际C.向之凭恃险阻,刬削消磨..D.漠然..徒见山高而水清解析:选B。

A项,第二年/今年的下一年;B项,“干戈”指“战争”,与今义相同;C项,消除,消灭/使意志、精力等逐渐消失或虚度时间;D项,孤寂的样子/冷漠的样子。

3.下列句子中没有通假字的一项是( )A.刬削消磨B.亡何国变,宁南死C.秦伯素服郊次,乡师而哭D.掇幽芳而荫乔木解析:选D。

A.“刬”同“铲”;B.“亡”同“无”;C.“乡”同“向”。

4.下列句子中句式与其他几句不.同的一项是( )A.问诸滁人,得于州南百步之近B.生擒其将皇甫晖、姚凤于滁东门之外C.既得斯泉于山谷之间D.滁于五代干戈之际,用武之地也解析:选D。

判断句,其余的为状语后置句。

二、阅读理解(一)阅读以下课内文段,回答5~8题。

滁于五代干戈之际,用武之地也。

昔太祖皇帝尝以周师破李景兵十五万于清流山下,生擒其将皇甫晖、姚凤于滁东门之外,遂以平滁。

修尝考.其山川,按其图记,升高以望清流之关,欲求晖、凤就擒之所,而故老皆无在者。

盖.天下之平久矣。

自唐失其政,海内分裂,豪杰并起而争,所在为敌国者,何可胜数!及宋受天命,圣人出而四海一.。

向之凭恃险阻,刬削消磨,百年之间,漠然徒.见山高而水清,欲问其事,而遗老尽矣。

5.解释下列句子中加点的字。

(1)修尝考.其山川____________(2)圣人出而四海一.____________(3)漠然徒.见山高而水清____________(4)盖.天下之平久矣____________答案:(1)考察(2)统一(3)只,仅仅(4)连词,表原因6.下列句子中加点词语的意义和用法相同的一项是( ) A.①向之.凭恃险阻②欲求晖、凤就擒之.所B.①圣人出而.四海一②漠然徒见山高而.水清C.①欲问其.事,而遗老尽矣②于乱石间择其.一二扣之D.①升高以.望清流之关②樊哙侧其盾以.撞解析:选D。

[基础巩固层]1.下列句子中加点词语的解释,全都不正确的一组是()①则或.咎其欲出者或:或许②何可胜.道也哉胜:尽③夫夷.以近,则游者众夷:平④其文漫.灭漫:潦草不清⑤独其为文犹可识.识:辨认⑥则其好游者不能穷.也穷:尽,走到尽头⑦有怠.而欲出者怠:怠慢⑧而不得极.夫游之乐也极:非常A.①②③⑧B.②④⑤⑦C.①④⑦⑧D.③⑤⑥⑧【解析】①有的人;④模糊;⑦懒惰无力;⑧尽,这里是尽情享受。

【答案】 C2.下列加点词语的意义相同的一项是()A.不得.极夫游之乐也/此余之所得.也B.有碑仆道,其文.漫灭/独其为文.犹可识C.其好游者不能穷.也/而乐亦无穷.也D.盖其又深,则其至.又加少矣/尽吾志也而不能至.者【解析】A项,得:能够/心得体会。

B项,文:文字。

C项,穷:走到尽头/尽。

D项,至:到达的游客/到达。

【答案】 B3.下列加点词语的意义与例句相同的一项是()例:何可胜.道也哉A.日出江花红胜.火B.予观夫巴陵胜.状C.二战而一胜.一负D.举不胜.举【解析】例句与D项都作“尽”讲。

A项,“胜过”“超过”;B项,“优美的”;C项,“胜利”。

4.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一项是( )A.⎩⎨⎧既其.出,则或咎其欲出者然视其.左右,来而记之者已少 B.⎩⎨⎧古之人观于.天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽而世之奇伟瑰怪非常之观,常在于.险远 C.⎩⎨⎧后世之.谬其传而莫能名者,何可胜道也哉非常之观,常在于险远,而人之.所罕至焉 D.⎩⎨⎧夫夷以.近,则游者众以.其乃华山之阳名之也 【解析】 A 项,其:代词,我们/代词,那。

B 项,于:介词,对/介词,在。

C 项,两个“之”都用在主谓结构之间,取消句子独立性。

D 项,以:连词,表并列,而/介词,表原因。

【答案】 C5.下列各句中,加点的词没有活用现象的一项是 ( )A .于是予有叹.焉 B .其下平旷,有泉侧.出 C .至于幽暗昏惑....,而无物以相之 D .火尚足以明.也 【解析】 B 项,名词作状语。

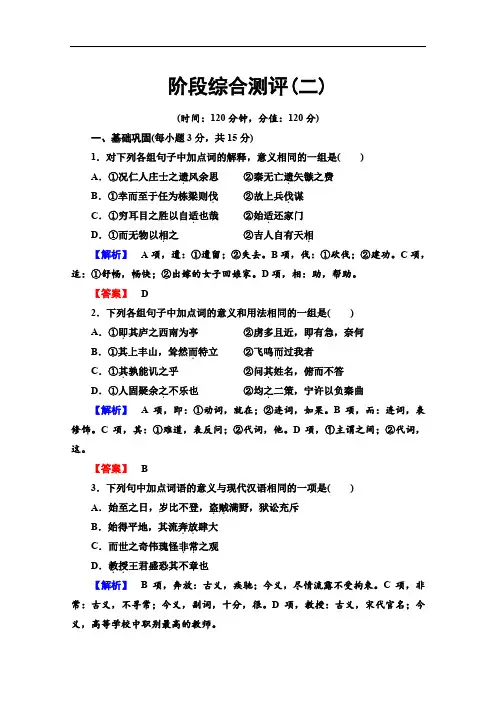

阶段综合测评(二)(时间:120分钟,分值:120分)一、基础巩固(每小题3分,共15分)1.对下列各组句子中加点词的解释,意义相同的一组是()A.①况仁人庄士之遗.风余思②秦无亡遗.矢镞之费B.①幸而至于任为栋梁则伐.②故上兵伐.谋C.①穷耳目之胜以自适.也哉②始适.还家门D.①而无物以相.之②吉人自有天相.【解析】A项,遗:①遗留;②失去。

B项,伐:①砍伐;②建功。

C项,适:①舒畅,畅快;②出嫁的女子回娘家。

D项,相:助,帮助。

【答案】 D2.下列各组句子中加点词的意义和用法相同的一组是()A.①即.其庐之西南为亭②虏多且近,即.有急,奈何B.①其上丰山,耸然而.特立②飞鸣而.过我者C.①其.孰能讥之乎②问其.姓名,俯而不答D.①人固疑余之.不乐也②均之.二策,宁许以负秦曲【解析】A项,即:①动词,就在;②连词,如果。

B项,而:连词,表修饰。

C项,其:①难道,表反问;②代词,他。

D项,①主谓之间;②代词,这。

【答案】 B3.下列句中加点词语的意义与现代汉语相同的一项是()A.始至之日,岁比不登,盗贼..满野,狱讼充斥B.始得平地,其流奔放..肆大C.而世之奇伟瑰怪非常..之观D.教授..王君盛恐其不章也【解析】B项,奔放:古义,疾驰;今义,尽情流露不受拘束。

C项,非常:古义,不寻常;今义,副词,十分,很。

D项,教授:古义,宋代官名;今义,高等学校中职别最高的教师。

【答案】 A4.下列句子中的加点词语从词类活用的角度归类正确的一项是()①冈陵起伏,草木行列..②若有以服.其旁之二峰③乃日.与滁人仰而望山④于是治其园圃,洁.其庭宇⑤常在于险远..⑥火尚足以明.也⑦可以笼.而有之⑧顾而乐.之⑨唐浮图慧褒始舍.于其址⑩横江东.来⑪苟有可观,皆有可乐.⑫农夫渔父过而陋.之A.①⑦⑨/②③⑤/④⑩⑧/⑪⑥/⑫B.①②⑤/③⑥⑦/④⑩/⑧⑪/⑨⑫C.①⑦⑨/②④⑪/③⑩/⑤/⑥/⑧⑫D.①⑥⑨/②④/③⑩⑦/⑤⑧⑫/⑪【解析】①⑦⑨名词用作动词,②④⑪使动用法,③⑩名词作状语,⑤形容词作名词,⑥形容词用作动词,⑧⑫意动用法。

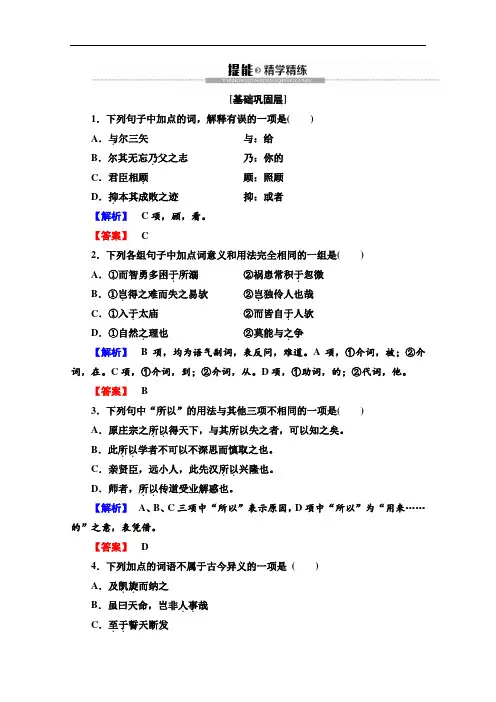

[基础巩固层]1.下列句子中加点的词,解释有误的一项是()A.与.尔三矢与:给B.尔其无忘乃.父之志乃:你的C.君臣相顾.顾:照顾D.抑.本其成败之迹抑:或者【解析】C项,顾,看。

【答案】 C2.下列各组句子中加点词意义和用法完全相同的一组是()A.①而智勇多困于.所溺②祸患常积于.忽微B.①岂.得之难而失之易欤②岂.独伶人也哉C.①入于.太庙②而皆自于.人欤D.①自然之.理也②莫能与之.争【解析】B项,均为语气副词,表反问,难道。

A项,①介词,被;②介词,在。

C项,①介词,到;②介词,从。

D项,①助词,的;②代词,他。

【答案】 B3.下列句中“所以”的用法与其他三项不相同的一项是()A.原庄宗之所以..得天下,与其所以失之者,可以知之矣。

B.此所以..学者不可以不深思而慎取之也。

C.亲贤臣,远小人,此先汉所以..兴隆也。

D.师者,所以..传道受业解惑也。

【解析】A、B、C三项中“所以”表示原因,D项中“所以”为“用来……的”之意,表凭借。

【答案】 D4.下列加点的词语不属于古今异义的一项是()A.及凯旋..而纳之B.虽曰天命,岂非人事..哉C.至于..誓天断发D.则遣从事..以一少牢告庙【解析】A项,凯旋:战胜归来。

古今义相同。

B项,古义:人为因素。

今义:关于工作人员的录用、培养、调配,奖惩等工作;人情事理;指人的意识对象;人的离合、境遇、存亡等情况;人与人之间的关系等。

C项,古义:相当于“以至于”。

今义:表示达到某种程度或另提一事。

D项,古义:官名,这里泛指属官。

今义:投身到(事业中去);(按某种办法)处理。

【答案】 A5.从词类活用的角度看,不同于其他三句的是()A.一夫夜.呼B.函.梁君臣之首C.仓皇东.出D.负而前.驱【解析】A、C、D三句中的名词“夜”“东”“前”在动词前不是作句子的主语,而是用来修饰、限制动词,属于名词作状语;B句中的“函”在此用作动词,意为“用木匣子装”。

【答案】 B6.选出与例句句式不相同的一项()例句:请其矢,盛以锦囊A.方其系燕父子以组,函梁君臣之首B.夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺C.还矢先王而告以成功D.此三者,吾遗恨也【解析】D项,判断句,其余三项和例句都是状语后置句。

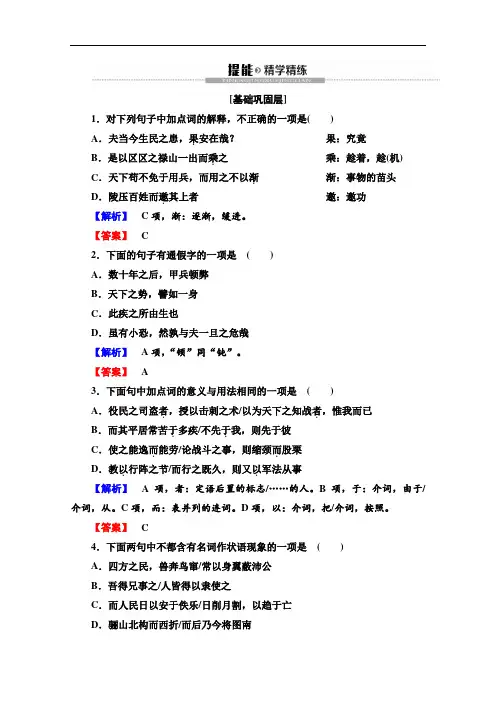

[基础巩固层]1.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是()A.夫当今生民之患,果.安在哉?果:究竟B.是以区区之禄山一出而乘.之乘:趁着,趁(机)C.天下苟不免于用兵,而用之不以渐.渐:事物的苗头D.陵压百姓而邀.其上者邀:邀功【解析】C项,渐:逐渐,缓进。

【答案】 C2.下面的句子有通假字的一项是()A.数十年之后,甲兵顿弊B.天下之势,譬如一身C.此疾之所由生也D.虽有小恐,然孰与夫一旦之危哉【解析】A项,“顿”同“钝”。

【答案】 A3.下面句中加点词的意义与用法相同的一项是()A.役民之司盗者.,授以击刺之术/以为天下之知战者.,惟我而已B.而其平居常苦于.多疾/不先于.我,则先于彼C.使之能逸而.能劳/论战斗之事,则缩颈而.股栗D.教以.行阵之节/而行之既久,则又以.军法从事【解析】A项,者:定语后置的标志/……的人。

B项,于:介词,由于/介词,从。

C项,而:表并列的连词。

D项,以:介词,把/介词,按照。

【答案】 C4.下面两句中不都含有名词作状语现象的一项是()A.四方之民,兽奔鸟窜/常以身翼蔽沛公B.吾得兄事之/人皆得以隶使之C.而人民日以安于佚乐/日削月割,以趋于亡D.骊山北构而西折/而后乃今将图南【解析】A项,兽、鸟、翼,名词作状语,表比喻。

B项,兄、隶,名词作状语,表态度。

C项,日、月,名词作状语,表时间。

D项,北、西,名词用作状语,表方向;南,名词用作动词,向南飞。

【答案】 D5.下列句子中,加点词的意义和现代汉语最接近的一项是()A.盖尝试..论之B.一旦出身..而蹈死地C.盛夏力作,而穷冬暴露..D.且夫天下固有意外..之患也【解析】A项,尝试:古义,曾经试着/今义,试,试验。

B项,出身:古义,投入、献身/今义,个人早期的经历或由家庭经济情况所决定的身份。

C项,暴露:古义,在野外劳动/今义,显露出来。

【答案】 D6.下列各句与例句句式相同的一项是()例句:庶人之在官者A. 战者必然之势也B. 役民之司盗者C. 教以行阵之节D. 夫当今生民之患,果安在哉【解析】B项,与例句都是定语后置句。

[专题概说]本专题共有四篇文章。

《原毁》探求了诽谤丛生的根源;《桐叶封弟辩》是一篇充满现实政治关怀的力作;《朋党论》是一篇享有盛名的典型政论;《留侯论》论述了“忍小忿而就大谋”的观点。

《原毁》是韩愈的“五原”之一。

“原毁”就是探究诽谤丛生的根源。

文章由远及近,由表及里;从古代说到当代,从“毁”的具体表现谈到“毁”的思想根源;既描述其情况,又挖掘其本源。

文章摆事实、讲道理,逐层论述,逻辑性强,立论鲜明,论证有力,说理透彻,举例精当,平易而不浅露,朴实而不枯淡。

《桐叶封弟辩》,全文抓住一个“戏”字展开论述。

文章论辩反复曲折,波澜起伏。

采用先驳后立的论述方法,驳得透彻,立得自然。

作者表面上像是辨别史料的真与伪,实际上是在辩论史事的是与非。

《朋党论》运用正反对比论证,由朋党的君子、小人之别逐层论证,提出“退小人之伪朋,用君子之真朋,则天下治矣”的观点,希望统治者进用“君子之朋”,远离“小人之朋”。

《留侯论》一文一反通常写法,没有全面评论张良的生平和功业,而是论述他取得成功的主观方面的根本原因——能“忍”,观点新颖鲜明,虽略有偏颇,但发前人之未发,体现了作者的独到见解。

第1课原毁1.古之君子,其责己也重以周,其待人也轻以约。

——《原毁》2.怠者不能修,而忌者畏人修。

——《原毁》3.是故事修而谤兴,德高而毁来。

——《原毁》4.李杜文章在,光焰万丈长。

——《调张籍》5.蚍蜉撼大树,可笑不自量。

——《调张籍》一、字词积累1.字音怠.(dài) 舜(Shùn) 懦(nuò)者 2.通假字①懦者必说.于色矣 说,同“悦”,高兴 ②道德之行,难已. 已,通“矣”,语气词,用在句末 3.一词多义(1)善⎩⎪⎨⎪⎧①能善.是,是足为艺人矣 动词,擅长②恐恐然惟惧其人之不得为善.之利 名词,好事③素善.留侯张良 动词,交好④善.日者王,善时者霸 动词,爱惜⑤太祖曰:“善.。

”乃南征 形容词,表示同意⑥子善.视之 副词,好好地(2)病⎩⎪⎨⎪⎧①不如舜,不如周公,吾之病.也 名词,缺点②亮疾病.,卒于军 动词,病重③君子病.无能焉,不病人之不己知也 动词,担心 (3)焉⎩⎪⎨⎪⎧①舜,大圣人也,后世无及焉. 代词,他②积土成山,风雨兴焉.兼词,于此③今已服矣,又何求焉.语气词,表疑问④则将焉.用彼相矣 疑问代词,表疑问⑤寡人之于国也,尽心焉.耳矣 语气词,表陈述⑥若不阙秦,将焉.取之 代词,哪里(4)修⎩⎪⎨⎪⎧①是故事修.而谤兴 动词,进修,有成绩②会于会稽山阴之兰亭,修.禊事也 动词,举行③此地有崇山峻岭,茂林修.竹 形容词,高、长④况修.短随化,终期于尽 形容词,长、久⑤故远人不服,则修.文德以来之 动词,修养⑥务耕织,修.守战之具 动词,修理4.词类活用①故人乐为善.形容词用作名词,好事 ②恐恐然惟惧其人之有闻.也 动词用作名词,名声 ③而望名誉之光.、道德之行,难已 名词用作动词,光大 ④早夜..以思,去其不如周公者 名词作状语,在早晨,在晚上 ⑤究其旧.不图其新.形容词活用为名词,过去,现在5.古今异义①古之君子..古义:指在社会上有地位的人。

姓名,年级:时间:考点链接(五)识记文化常识本单元课文是包括传状、祭文、碑志类文章,属于应用文类文章,阅读这类文章,除了要理解实词、虚词和句式,还要对古代文化常识有所了解.2015年高考全国卷文言文阅读出现了直接考查古代文化常识的题目,主要考查古代文化常识的识记和判断,这成了高考的导向标。

一、分类识记1.年龄称谓①孩提(指2-3岁的儿童) ②垂髫(三四岁至八九岁的儿童) ③总角:八九岁至十三四岁的少年。

④黄口(十岁以下) ⑤豆蔻(指女子十三四岁至十五六岁)⑥束发(男子十五岁) ⑦及笄(指女子十五岁) ⑧弱冠:男子二十岁。

⑨而立(男子三十岁) ⑩不惑(男子四十岁)⑪知天命(男子五十岁) ⑫花甲(六十岁)⑬古稀(七十岁) ⑭耄耋(八十岁)⑮鲐背之年(九十岁) ⑯期颐(一百岁) 2.地理常识(1)九州,中国的代称。

一般指冀州、徐州、兖州、青州、扬州、荆州、梁州、雍州和豫州.(2)中原,广义上是指黄河中下游地区。

狭义上的中原指今河南省.(3)海内,古代传说我国疆土四面环海,故称国境之内为海内.(4)四海,指天下、全国。

(5)江河,古代许多文章中专指长江、黄河。

(6)江东,指长江以东地区,古人以东为左,故又称江左。

(7)江表,长江以南地区,从中原看,地处长江之外,故称。

(8)五岳,分别是东岳泰山、南岳衡山、西岳华山、北岳恒山、中岳嵩山。

(9)南京,又称建康、金陵、江宁、白下等。

(10)扬州,又称广陵、维扬。

(11)杭州,又称临安、武林等。

(12)苏州,又称姑苏、平江等。

3.官职变化(1)关于任职授官的:①任:担当,担任。

“恬任外事,而毅常为内谋.”②授:授官,任命。

“遣使者持黄金印、赤韨縌,朱轮车,即军中拜授。

”③除:任命,授职。

“除臣洗马."④拜;授给官职.“拜亮为丞相。

”⑤征:征召(特指君召臣)。

“赵相征至长安,乃使人复召赵王.”⑥辟:征召,由中央官署征聘,然后向上荐举,任以官职。

“初辟司徒府,除佐著作郎。

一、基础过关1.下列句中加点词的解释有误的一项是( )A.自蜀以书至京师遗余(赠予)B.称蜀之士曰黎生、安生者(称赞)C.辱以顾余(侮辱)D.患为笑于里之人(担心)解析:选C。

谦词。

2.下列句中加点词古今意义相同的一项是( )A.而其才力之放纵 B.余之同年友也C.请予言以为赠D.里之人皆笑以为迂阔解析:选D。

A.古义:奔放纵横。

今义:纵容,不加约束。

B.古义:科举考试中同登科第。

今义:同一年;同岁。

C.古义:把它作为。

今义:认为。

D.认为。

3.下列句中加点词的用法与其他三项不同的一项是( )A.穷尽事理B.卒廷见相如,毕礼而归之C.虽大风浪不能鸣也D.可烧而走也解析:选A。

形容词的使动用法,其余为动词的使动用法。

4.下列句中加点词的意义和用法都相同的一项是( )A.生其无急于解里人之惑吾其还也B.孰有甚于予乎相与枕藉乎舟中C.特以文不近俗虽董之以严刑D.则于是焉复驾言兮焉求解析:选A。

A.副词,还是;B.语气词,呢/介词,在;C.连词,因为/介词,用;D.语气助词/疑问代词,什么。

二、阅读理解(一)阅读下面的文言文,完成题目。

赵郡苏轼,余之同年友也。

自蜀以书至京师遗余,称蜀之士曰黎生、安生者。

既而黎生携其文数十万言,安生携其文亦数千言,辱以顾余。

读其文,诚闳壮隽伟,善反复驰骋,穷尽事理,而其才力之放纵,若不可极者也。

二生固可谓魁奇特起之士,而苏君固可谓善知人者也。

顷之,黎生补江陵府司法参军。

将行,请予言以为赠。

余曰:“余之知生,既得之于心矣,乃将以言相求于外邪?”黎生曰:“生与安生之学于斯文,里之人皆笑以为迂阔。

今求子之言,盖将解惑于里人。

”余闻之,自顾而笑。

夫世之迂阔,孰有甚于予乎?知信乎古而不知合乎世,知志乎道而不知同乎俗,此余所以困于今而不自知也。

世之迂阔,孰有甚于予乎?今生之迂,特以文不近俗,迂之小者耳,患为笑于里之人。

若余之迂大矣,使生持吾言而归,且重得罪,庸讵止于笑乎?然则若余之于生,将何言哉?谓余之迂为善,则其患若此;谓为不善,则有以合乎世,必违乎古,有以同乎俗,必离乎道矣。

高中语文唐宋八大家散文同步练习苏教版选修1阅读下面的文言文,完成文后的题目《钴姆潭西小丘记》——柳宗元得西山后八日,寻山口西北道二百步,又得钴姆潭.潭西二十五步,当湍而浚者为鱼梁.梁之上有丘焉,生竹树.其石之突怒偃蹇,负土而出,争为奇状者,殆不可数:其嵚然相累而下者,若牛马之饮于溪;其冲然角列而上者,若熊罴之登于山.丘之小不能一亩,可以笼而有之.问其主,曰:"唐氏之弃地,货而不售."问其价,曰:"止四百."余怜而售之.李深源,元克已时同游,皆大喜,出自意外.即更取器用,铲刈秽草,伐去恶木,烈火而焚之.嘉木立,美竹露,奇石显.由其中以望,则山之高,云之浮,溪之流,鸟兽之遨游,举熙熙然回巧献技,以效兹丘之下.枕席而卧,则清泠之状与目谋,瀯瀯之声与耳谋,悠然而虚者与神谋,渊然而静者与心谋.不匝旬而得异地者二,虽古好事之士,嵚或未能至焉.噫!以兹丘之胜,致之沣,镐,户,杜,则贵游之上争买者,日增千金而愈不可得.今弃是州也,农夫渔父达而陋之,价三百,连岁不能售.而找与深源,克已独喜得之,是其果有遭乎?书于石,所以贺兹丘之遭也。

1、对下列加点字的意思解释有误的一项是:( )A.殆.不可数(几乎)B.余怜.而售之(怜悯)C.以效.兹丘之下(呈献)D.不匝.旬而得异地者二(满)2、比较下列两组句中加点字的意思,判断正确的一项是:( )①其.嵚然相累而下者,若牛马之饮于溪; ①唐氏之弃地,货而不售.②其.冲然角列而上者,若熊罴之登于山②余怜而售.之3、下面各句与"农夫渔父过而陋之"中词类活用方式相同的一项是:( )A、文王以百里之壤而臣诸候B、辞楼下殿,辇来于秦C、成以其小,劣之D、烈火而焚之4、用小丘际遇,作者寄寓了自己无法施展政治才能的原因.下面对能表达寄寓原因的句子归纳正确的一项是:( )①.又得钴姆潭.潭西二十五步,当湍而浚者为鱼梁.梁之上有丘焉②.丘之小不能一亩,可以笼而有之③.余怜而售之④.即更取器用,铲刈秽草,伐去恶木,烈火而焚之⑤.今弃是州也,农夫渔父过而陋之,价三百,连岁不能售⑥.不匝旬而得异地者二,虽古好事之士,或未能至焉A.①③⑤B.②④⑥C.③④⑤D.④⑤⑥5、对下列句子中加点词语的解释不正确的一项是()A、寻.山口西北道二百步寻:同“循”,顺着,沿着B、即更取器用,铲刈.秽草刈:割C、枕席而卧,则清泠..之状与目谋清冷:清冷D、今弃是州也,农夫渔父过而陋.之陋:形容词的意动用法,以之为鄙陋6、下列各组句子中加点词语的意义和用法完全相同的一组是()7、下列句子中加点的词语在文中的意义与现代汉语相同的一项是()A、丘之小不能....一亩 B、唐氏之弃地,货而不售C、余怜.而售之D、皆大喜,出自意外..8、下列各项对文章和作者的阐述不正确的一项是()A、本文把一个普通的小丘,描绘得异常生动。

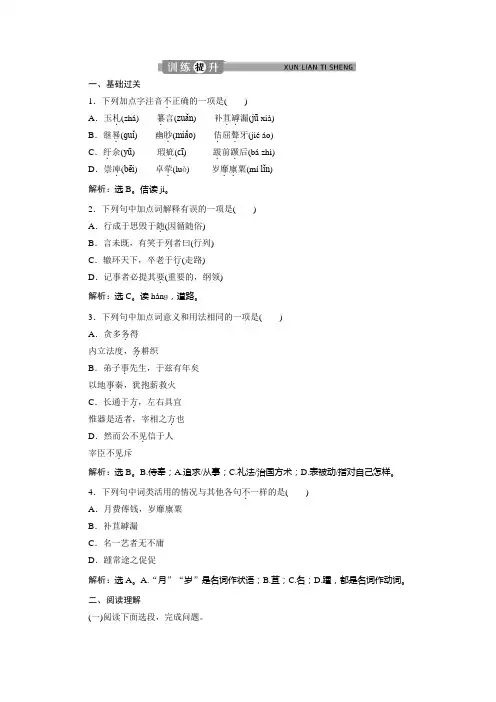

一、基础过关1.下列加点字注音不.正确的一项是()A.玉札.(zhá)纂.言(zuǎn)补苴罅..漏(jū xià)B.继晷.(ɡuǐ) 幽眇.(miǎo) 佶.屈聱.牙(jié áo)C.纡.余(yū) 瑕疵.(cī) 跋.前踬.后(bá zhì)D.崇庳.(bēi) 卓荦.(luò) 岁靡廪..粟(mílǐn)解析:选B。

佶读jí。

2.下列句中加点词解释有误的一项是()A.行成于思毁于随.(因循随俗)B.言未既,有笑于列.者曰(行列)C.辙环天下,卒老于行.(走路)D.记事者必提其要.(重要的,纲领)解析:选C。

读hánɡ,道路。

3.下列句中加点词意义和用法相同的一项是()A.贪多务.得内立法度,务.耕织B.弟子事.先生,于兹有年矣以地事.秦,犹抱薪救火C.长通于方.,左右具宜惟器是适者,宰相之方.也D.然而公不见.信于人宰臣不见.斥解析:选B。

B.侍奉;A.追求/从事;C.礼法/治国方术;D.表被动/指对自己怎样。

4.下列句中词类活用的情况与其他各句不.一样的是()A.月费俸钱,岁靡廪粟B.补苴罅漏C.名一艺者无不庸D.踵常途之促促解析:选A。

A.“月”“岁”是名词作状语;B.苴;C.名;D.踵,都是名词作动词。

二、阅读理解(一)阅读下面选段,完成问题。

言未既,有笑于列者曰:“先生欺余哉!弟子事先生,于兹有年矣。

先生口不绝吟于六艺之文,手不停披于百家之编;记事者必提其要,纂言者必钩其玄;贪多务得,细大不捐.;焚膏油以继晷,恒兀兀以穷年:先生之业,可谓勤矣。

抵排异端,攘.斥佛老,补苴罅漏,张皇幽眇;寻坠绪之茫茫,独旁搜而远绍,障百川而东之,回狂澜于既倒:先生之于儒,可谓有劳矣。

沉浸..郁,含英咀华,作为..文章,其书满家。

上规姚、姒,浑浑无涯;《周诰》《殷盘》,佶屈聱牙;《春秋》谨严,《左氏》浮夸;《易》奇而法,《诗》正而葩;下逮《庄》《骚》,太史所录;子云、相如,同工异曲:先生之于文,可谓闳其中而肆其外矣。

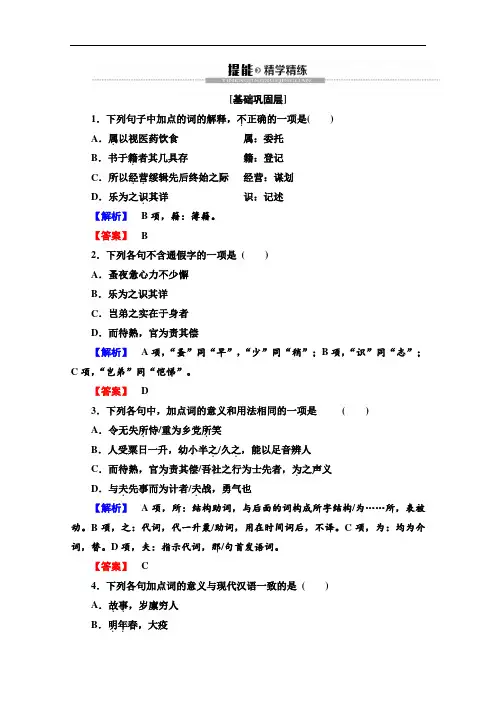

[基础巩固层]1.下列句子中加点的词的解释,不.正确的一项是()A.属.以视医药饮食属:委托B.书于籍.者其几具存籍:登记C.所以经营..绥辑先后终始之际经营:谋划D.乐为之识.其详识:记述【解析】B项,籍:簿籍。

【答案】 B2.下列各句不含通假字的一项是()A.蚤夜惫心力不少懈B.乐为之识其详C.岂弟之实在于身者D.而待熟,官为责其偿【解析】A项,“蚤”同“早”,“少”同“稍”;B项,“识”同“志”;C项,“岂弟”同“恺悌”。

【答案】 D3.下列各句中,加点词的意义和用法相同的一项是()A.令无失所.恃/重为乡党所.笑B.人受粟日一升,幼小半之./久之.,能以足音辨人C.而待熟,官为.责其偿/吾社之行为士先者,为.之声义D.与夫.先事而为计者/夫.战,勇气也【解析】A项,所:结构助词,与后面的词构成所字结构/为……所,表被动。

B项,之:代词,代一升粟/助词,用在时间词后,不译。

C项,为:均为介词,替。

D项,夫:指示代词,那/句首发语词。

【答案】 C4.下列各句加点词的意义与现代汉语一致的是()A.故事..,岁廪穷人B.明年..春,大疫C.富人..可募出粟者几家D.有上请者,或便宜..【解析】A项,古义:旧例。

今义:真实的或虚构的用作讲述对象的事情,有连贯性,富有吸引力,能感染人。

B项,古义:第二年。

今义:今年的下一年。

C项,“富人”古今义都是指有钱的人。

D项,古义:(对救灾)有利。

今义:方便合适;便利。

【答案】 C5.下列句子中,与例句句式特点相同的一项是()例:灾未有巨于此也A.事有非便文者,公一以自任B.月出于东山之上C.弃男女者,使人得收养之D.古之人不余欺也【解析】B项与例句都是状语后置句;A项,定语后置句;C项,被动句;D项,宾语前置句。

【答案】 B6.下列句子编为四组,全表现了赵抃“事必躬亲”的一组是()①为书问属县:灾所被者几乡②公敛富人所输③而告以去其家者勿给④为工三万八千⑤为病坊,处疾病之无归者⑥给病者药食,多出私钱A.①②⑥B.②③④C.①④⑤D.③⑤⑥【解析】①②⑥都是赵抃亲为。

超级资源(共15套69页)苏教版高中语文选修唐宋八大家散文选读配套习题汇总(打包下载)课时跟踪检测(一)送董邵南序(时间:40分钟分值:55分)一、基础达标(25分,选择题每小题3分)1.下列句中加点词语的解释,不正确的一项是()A.吾知其必有合..也有合:有所遇合B.为我吊望诸君...之墓望诸君:希望各位君子C.可以出而仕.矣仕:做官D.然吾尝闻风俗与.化移易与:跟随2.对下列句中加点词语的意义和用法判断正确的一组是()①董生勉乎.哉②矧燕、赵之士出乎.其性者哉③夫以子之.不遇时④聊以吾子之.行卜之也A.①②不同,③④不同B.①②相同,③④不同C.①②不同,③④相同D.①②相同,③④相同3.下列句子朗读节奏划分不.正确的一项是()A.燕赵/古称/多/感慨悲歌之士B.连不得志/于有司C.然吾/尝闻/风俗与化移易D.为我/吊/望诸君之墓4.下列句子从句式特点上看不是状语后置(倒装句)的一项是()A.董生举进士B.连不得志于有司C.吾恶知其今不异于古所云邪D.而观于其市5.对本文内容的分析和概括,不正确的一项是()A.文章两次出现“董生勉乎哉”语气和意思是一样的,都是说:“你就要找到出路了,努力争取吧!”B.预言董生与仁义“出乎其性”的人“合”,这表面上是赞扬他,其实是为了先扬后抑,他与藩镇“合”只能说明他丧失了仁义。

C.“为我吊望诸君之墓”一句是提醒董生应当处理好他与唐王朝的关系。

D.文章寥寥一百五十字,层层转折,意在言外,词约而意丰,文短而气长,确是千古传颂的名篇。

6.把下面的句子翻译成现代汉语。

(10分)(1)怀抱利器,郁郁适兹土,吾知其必有合也。

(3分)译文:__________________________________________________________________ ________________________________________________________________________(2)吾恶知其今不异于古所云邪?(3分)译文:__________________________________________________________________ ________________________________________________________________________(3)为我谢曰:明天子在上,可以出而仕矣!(4分)译文:__________________________________________________________________ ________________________________________________________________________二、能力拓展(20分,选择题每小题3分)阅读下面的文言文,完成7~10题。

[专题概说]本专题共有三篇文章。

《进学解》是作者的感叹怀才不遇、自抒愤懑之作。

《名二子说》表达对爱子的劝诫与勉励。

《日喻》阐述了作者的内心感悟和思想感受。

《进学解》假托向学生训话,勉励他们在学业、德行方面取得进步,学生提出质问,先生解释,借以抒发自己怀才不遇、仕途坎坷的牢骚,字里行间饱含抑郁,也反映了对社会的批判。

文中不少成语、名句值得细细品味。

《名二子说》这篇文章苏洵通过对为二子命名的解说,说明了苏轼、苏辙两兄弟不同的性格特征,对他们的一生做了十分准确的预言,表现了对儿子的担心和希望。

《日喻》运用两个内容相近但又有连续性、发展性的寓言故事构成富有变化的结构,使寓言的主旨更趋深入,丝丝入扣,环环相接,体现了苏轼在散文创作方面的创新精神。

第1课进学解1.业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随。

——《进学解》2.记事者必提其要,纂言者必钩其玄;贪多务得,细大不捐;焚膏油以继晷,恒兀兀以穷年。

——《进学解》3.升堂坐阶新雨足,芭蕉叶大栀子肥。

——《山石》4.夜深静卧百虫绝,清月出岭光入扉。

——《山石》5.纤云四卷天无河,清风吹空月舒波。

——《八月十五夜赠张功曹》一、字词积累1.字音爬罗剔.(tī)抉.(jué)纂.(zuǎn)言继晷.(ɡuǐ)补苴.(jū)罅.(xià)漏幽眇.(miǎo) ·(nónɡ)郁佶.(jí)屈聱.(áo)牙 正而葩.(pā) 闳.(hón ɡ)其中 跋.(bá)前踬.(zhì)后 何裨.(bì) 侏.(zhū)儒.(rú) 岁靡.(mí)廪.(lǐn )粟 纡.(yū)余 卓荦.(luò) 玉札.(zhá) 崇庳.(bēi ) 瑕疵.(cī) 訾.(zī) 2.通假字①登崇畯.良 畯,同“俊”,优秀 ②校.短量长 校,同“较”,比较 ③冗不见.治 见,同“现”,表现 ④今先生学虽勤而不繇.其统 繇,同“由”,遵循 ⑤若夫商财贿之有亡.亡,同“无”,没有 ⑥计班资之崇庳.庳,同“卑”,低下 3.一词多义(1)具⎩⎪⎨⎪⎧①治具.毕张 名词,工具②左右具.宜 副词,都,全③故人具.鸡黍 动词,准备饭食或酒席④此印者才毕,则第二板已具.动词,准备,备办 (2)行⎩⎪⎨⎪⎧①行.成于思毁于随 名词,德行②卒老于行.名词,道路 (3)披⎩⎪⎨⎪⎧①手不停披.于百家之编 动词,翻阅②披.草而坐 动词,分开③披.心腹,见情素 动词,剖开,披露④予披.宫锦还家,汝从东厢扶案出 动词,披上,穿上 (4)方⎩⎪⎨⎪⎧①长通于方. 名词,礼法②宰相之方.也 名词,治国方术③有朋自远方.来 名词,地方④今齐地方.千里 名词,方圆⑤邪曲之害公也,方.正之不容也 形容词,方正,正直⑥方.急时,不及召下兵 介词,当……时(5)竟⎩⎪⎨⎪⎧①竟.死何裨 动词,完毕,终了②执手相看泪眼,竟.无语凝噎 副词,竟然③何竟.日默默在此 形容词,全,整④道竟.何为邪 副词,究竟 (6)要⎩⎪⎨⎪⎧①言虽多而不要.其中 动词,求,要yāo ②记事者必提其要. 名词,纲要③要.之死日,然后是非乃定 动词,总归,总括④张良出,要.项伯 动词,同“邀”,邀请 (7)于⎩⎪⎨⎪⎧①手不停披于.百家之编 介词,引出动作行为的对象,可不译②有笑于.列者曰 介词,在③私不见助于.友 介词,被动句中引出动作发出者④逃谗于.楚 动词,到 4.词类活用①国子先生晨.入太学 名词作状语,在早晨 ②犹且月.费俸钱,岁靡廪粟 名词作状语,每月 ③补苴.罅漏 名词活用作动词,填补 ④踵.常途之促促 名词活用作动词,走,跟随 ⑤细大..不捐 形容词活用作名词,小的事物;大的事物 ⑥拔去凶邪..,登崇畯良..形容词作名词,凶险邪恶的人; 优秀的人⑦乘马从.徒 动词的使动用法,使……跟从 ⑧障.百川而东之,回.狂澜于既倒 动词的使动用法,使 ……止;使……回⑨名.一艺者无不庸 名词作动词,名一艺,指能治一种 经书5.古今异义①作为..文章 古义:写作成。

一、基础知识1.下列句子中,加点字的注音不.正确的一项是()A.旗旄.(máo)遁藏..(dùn cánɡ)轻裾.(jū) 才畯.满前(jùn)B.便.体(biàn) 黜陟..(chù zhì)刑辟.(bì) 濯.清泉(zhuó)C.嗫.嚅(niè) 趑趄..(zījū)黛.绿(dài) 含辛茹.苦(rú)D.侥.幸(jiǎo) 徜徉..(chánɡ yánɡ)鲜.少(xiǎn) 膏车秣.马(mò)解析:选B。

便.体(pián)。

2.对下列句子中加点词的解释,不.正确的一项是()A.是谷也,宅.幽而势阻宅:位于B.才畯.满前,道古今而誉盛德畯:通“俊”,才智出众C.坐茂树以终日,濯.清泉以自洁濯:洗D.曲眉丰颊,清声而便.体便:方便解析:选D。

便:安适,舒适。

3.下列各组句子中加点的词的意义和用法,不.相同的一项是()A.①人之.称大丈夫者,我知之矣②又以悲夫古书之.不存B.①濯清泉以.自洁②越国以.鄙远,君知其难也C.①伺候于.公卿之门②能谤讥于.市朝D.①其.于为人贤不肖何如也②今其.智乃反不能及解析:选D。

A项,都是用在主谓之间;B项,都是表目的,来;C项,都是介词,在;D项,语气词;代词。

4.以下各项全都属于李愿隐居盘谷的原因的一组是()①宅幽而势阻②非恶此而逃之,是有命焉③采于山,美可茹;钓于水,鲜可食④车服不维,刀锯不加,理乱不知,黜陟不闻⑤触刑辟而诛戮A.①②③B.②③⑤C.①③④D.②④⑤答案:C5.下列对原文有关内容的分析和概括,不.正确的一项是()A.本文开篇介绍盘谷的地理位置及其环境,又以其名字的由来吸引“我”的朋友李愿居住在这里,而完成了文章第一段的叙述。

B.本文的主体段落作者以李愿之口描绘了三类人:一是声势显赫、穷奢极欲的达官贵人;二是投机钻营、趋炎附势的人;三是怀才不遇、归隐山林的人。

一、基础知识1.下列加点字的注音有误的一项是()A.迁徙.(xǐ)病偻.(lǔ)病且怠.(dài) 害其长.(chánɡ) B.鸡豚.(tún) 抑耗.(hào)织而缕.(lǚ) 勖.尔植(xù)C.窥伺.(sì) 橐.驼(tuó)实以蕃.(fán) 寿且孳.(zī) D.硕.茂(shuò) 飧饔.(yōnɡ)其莳.也(shì) 早缫.而绪(sāo)解析:选A。

病偻.(lǚ)。

2.下列加点词的解释有误的一项是()A.有类.(像)橐驼者橐驼非能使木寿且孳.(繁殖)也B.名.(起名)我固当驼业.(以……为业)种树C.其土欲故.(旧)摇其本.(本来)以观其疏密D.其培.(培土)欲平根拳.(拳曲,伸展不开)而土易解析:选C。

本:树干。

3.下列加点的词的意义和用法相同的一组是()A.故.乡人号之“驼”以故.其后名之曰“褒禅”B.其.乡曰丰乐乡其.真无马邪?其真不知马也C.他植者则不然.有穴窈然.D.爪其肤以.验其生枯敛赀财以.送其行解析:选D。

表目的连词,来。

4.下列句子中,加点词的用法与其他三句不.同的一项是()A.其筑.欲密B.非有能硕茂..之也C.爪.其肤以验其生枯D.早实.以蕃解析:选B。

A.筑:名词用作动词,捣土。

B.使动用法,使……硕大茂盛。

C.名词用作动词,用指甲掐。

D.实:名词用作动词,结果。

5.对下列句式的解说,不.正确的一项是()A.凡长安豪富人为观游及卖果者(即“为观游及卖果之长安豪富人”,定语后置)B.故不我若也(即“故不若我也”,否定句宾语前置)C.则思知足以自戒(即为“知足以戒自”)D.使负栋之柱,多于南亩之农夫(即“于南亩之农夫多”,介词结构后置)解析:选A。

“凡为观游之长安豪富人及卖果者。

”6.下列各句括号中补出的省略成分,不.正确的一项是()A.因舍其名,(郭橐驼)亦自谓“橐驼”云B.皆争迎取养(郭橐驼)C.他植者虽窥伺效慕,莫能如(郭橐驼)也D.有问之,(人)对曰:“橐驼非能使木寿且孳也。

第13课游褒禅山记走近作者王安石(1021-1086),北宋政治家、思想家、文学家。

字介甫,号半山,抚州临川(现在江西临川)人。

庆历二年(1042)登进士第。

嘉祐六年(1061)上万言书,提出变法主张。

神宗熙宁二年(1069)任参知政事,次年任宰相。

在神宗支持下,制定并推行新法,使国力有所加强。

元祐元年(1086)司马光执政,废尽新法,王安石忧愤去世。

卒谥文,故又称“王文公”。

王安石在文学上也是个革新派。

他是欧阳修倡导的北宋诗文革新运动的积极参加者,反对北宋初年浮靡的文风,主张文章“务为有补于世”。

他的诗文多为揭露时弊,反映社会矛盾之作,体现了他的政治主张和抱负。

他的散文雄健峭拔,在唐宋八大家中独树一帜,诗歌遒劲清新,词虽不多而风格高峻。

他的作品今存《临川集》《临川集拾遗》等。

相关背景《游褒禅山记》是王安石在宋仁宗至和元年(1054)任舒州(今安徽潜山县)通判时写的一篇叙议结合的游记。

那时舒州很是荒僻,人民生活十分穷困。

王安石到任又逢旱灾,他怀着济世理想来任地方官。

这时正是他以改革精神从事地方官的实践时期。

所以此时所写的许多“记”文,大多表达了他的理想和探求,富有哲理的思辨色彩。

《游褒禅山记》是王安石与两位朋友和两个弟弟同游褒禅山后所写。

文意感知通过叙述和几位同伴游褒禅山的经过,并借此生发议论,说明要实现远大理想,成就一番事业,除了要有一定的物质条件外,更需要有坚定的志向和顽强的毅力,并提出治学必须坚持“深思而慎取”的态度。

思维导图⎭⎬⎫第一部分:记游⎩⎪⎨⎪⎧ 第一段:介绍褒禅山概况第二段:游华山洞的经过第二部分:心得⎩⎪⎨⎪⎧第三段:尽志无悔第四段:深思而慎取紧密扣合互相呼应结构严谨逻辑缜密第三部分:交代⎩⎪⎨⎪⎧第五段:同游的人第六段:游的时间一、通假字长乐王回深父.,余弟安国平父.、安上纯父. 同“甫”,译为“古代对男子的美称” 二、古今异义1.而世之奇伟瑰怪非常..之观,常在于险远 古义:不寻常今义:用作表程度的副词,十分,很 2.此所以学者..不可以不深思而慎取之也 古义:泛指求学的人,指读书人 今义:特指有专门学问的人3.此所以..学者不可以不深思而慎取之也 古义:是代词“所”与介词“以”结合,相当于“……的原因” 今义:常用来表示因果关系的连词 4.于是..予有叹焉 古义:“于”,介词,对;“是”,代词,这件事。

[基础巩固层]1.下列加点词语解释错误的一项是()A.其间不能容发.发:头发B.观其所以微见.其意者见:看见C.卒.然临之而不惊卒:同“猝”,突然D.是故倨傲鲜.腆而深折之鲜:少【解析】B项,见:同“现”,表现。

【答案】 B2.下列句中不含通假字的一项是()A.卓荦为杰,校短量长B.拔去凶邪,登崇畯良C.计班资之崇庳D.跋前踬后,动辄得咎【解析】A项,“校”同“较”;B项,“畯”同“俊”;C项,“庳”同“卑”。

【答案】 D3.下列各组加点词的意义和用法都相同的一项是()A.无患有司之.不公惟器是适者,宰相之.方也B.然而公不见信于.人业精于.勤荒于嬉C.《诗》正而.葩乘马从徒,安坐而.食D.吐辞为经,举足为.法大木为杗,细木为.桷【解析】A项,之:助词,用在主谓之间,取消句子独立性,不翻译/结构助词,的。

B项,于:介词,表被动/介词,由于。

C项,而:连词,表并列/连词,表修饰。

D项,为:都是动词,作为。

【答案】 D4.下列加点词语的活用不同于其他三项的一项是()A.补苴.罅漏B.登明选公,杂进巧.拙C.名.一艺者无不庸D.踵.常途之促促【解析】B项,形容词用作名词。

其余三项都是名词用作动词。

【答案】 B5.下列句中加点的词语与现代汉语意义相同的一组是()A.《春秋》谨严,《左氏》浮夸..B.三年博士..,冗不见治C.忘己量之所称,指前人之瑕疵..D.作为..文章,其书满家【解析】A项,古义:指文章多有夸张和形象性描写,文辞华美。

今义:虚夸;不切实际。

B项,古义:古代学官名。

今义:学位中最高的一级。

D项,古义:写作。

今义:①行为,所作所为;②建树,成就。

【答案】 C6.下列各句句式与例句相同的一项是()例句:寻坠绪之茫茫,独旁搜而远绍A.然而公不见信于人,私不见助于友B.句读之不知,惑之不解C.言未既,有笑于列者曰D.招诸生立馆下,诲之曰【解析】A项,被动句。

B项和例句都是定语后置句。

C项,状语后置句。

D项,省略句。

【答案】 B[阅读提升层]阅读下面的文言文,完成7~10题。

诸葛亮论苏轼取之以仁义,守之以仁义者,周也。

取之以诈力,守之以诈力者,秦也。

以秦之所以取取之,以周之所以守守之者,汉也。

仁义诈力杂用以取天下者,此孔明之所以失也。

曹操因.衰乘危,得逞其奸,孔明耻之,欲信大义于天下。

当此时,曹公威震四海..,东据许、兖、南牧荆.、豫.,孔明之恃以胜之者,独以其区区之忠信,有以激天下之心耳。

夫天下廉隅节概慷慨死义之士,固非心服曹氏也,特以威劫而强臣之,闻孔明之风,宜其千里之外有响应者。

如此则虽无措足之地而天下固为之用矣。

且夫杀一不辜而.得天下,有所不为,而后天下忠臣义士乐为之死。

刘表之丧,先主..在荆州,孔明欲袭杀其孤,先主不忍也。

其后刘璋以好逆之至蜀,不数月,扼其吭,拊其背,而夺之国。

此其与曹操异者几希矣。

曹刘之不敌天下之所知也言兵不若曹操之多言地不若曹操之广言战不若曹操之能而有以一胜之者区区之忠信也。

孔明迁刘璋,既已失天下义士之望,乃始治兵.振旅.,为仁义之师,东向长驱,而欲天下响应,盖亦难矣。

曹操既死,子丕代立,当此之时,可以计破也。

何者?操之临终,召丕而属之植,未尝不以谭、尚为戒也。

而丕与植,终于相残如此。

此其父子兄弟且为寇仇,而况能以得天下英雄之心哉!此有可间之势,不过捐数十万金,使其大臣骨肉内自相残,然后举兵而伐之,此高祖所以灭项籍也。

孔明既不能全其信义以服天下之心,又不能奋其智谋,以绝曹氏之手足,宜其屡战而屡却哉!故夫敌有可间之势,而不间者,汤、武行之为大义,非汤、武而行之为失机。

此仁人君子大患也。

吕温以为孔明承桓、灵之后,不可强民以思汉,欲其播告天下之民,且曰:“曹氏利汝吾事之,害汝吾诛之。

”不知蜀之与魏,果有以大过之乎!苟无以大过之,而又决不能事魏,则天下安肯以空言竦动哉?呜呼!此书生之论,可言而不可用也。

(选自《苏轼集》) 7.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是()A.曹刘之不敌/天下之所知也/言兵不若曹操之多/言地不若曹操之广/言战不若曹操之能/而有以一胜之者/区区之忠信也B.曹刘之不敌天下/之所知也言兵/不若曹操之多言地/不若曹操之广/言战不若曹操之能/而有以一胜之者/区区之忠信也C.曹刘之不敌/天下之所知也言兵/不若曹操之多言地/不若曹操之广/言战不若曹操之能/而有以一胜之者区区之/忠信也D.曹刘之不敌天下/之所知也言兵/不若曹操之多言地/不若曹操之广/言战不若曹操之能/而有以一胜之者区区之/忠信也【解析】结合语境,理解断句大意,注意句式和虚词。

根据“言兵”“言地”“言战”引起的句式一致,且构成排比句,可排除B、C、D三项。

【答案】 A8.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是()A.四海,一说“九夷、八狄、七戎、六蛮谓之四海”,也有人认为“四海”是围绕“九州”四面的海,泛指四方,即全国各地。

B.先主,指刘备。

陈寿是蜀国的旧臣,蜀灭,陈寿降晋。

蜀国又是刘备建立的,陈寿出仕时是刘禅在位,所以陈寿在《三国志》中称刘备为先主。

C.兵、旅,泛指军队。

我国古代军队里“五人为伍,五伍为两,五两为卒,五卒为旅,五旅为师,五师为军”,军队就是按伍、两、卒、旅、师、军编制的。

D.荆、豫是指荆州和豫州,古代中国人将全国划分为九个区域,即所谓的“九州”:冀州、兖州、青州、徐州、泉州、荆州、豫州、梁州和曹州。

【解析】泉州和曹州不是古代的地域区划,不属于九州。

九州是指冀州、兖州、青州、徐州、扬州、荆州、豫州、梁州和雍州。

【答案】 D9.下列有关原文内容的理解和分析,不正确的一项是()A.苏轼的这篇文章独辟蹊径,其独特的见解令人耳目一新,发人深思。

第1段开宗明义地指出孔明失败的原因是“仁义诈力杂用”。

B.在第2段中,苏轼认为孔明口头上讲仁义,实际上却是使用诈力,而且他认为孔明和曹操的做法并没有多大的差别。

C.第3段是说孔明既不能全信义,就应该用智谋,而且提到只有汤、武才能用“大义”,其他的人都不能用。

D.第4段总结全文,指出说空话是毫无实际价值的,而且举了两件事来说明孔明的想法和说法都是脱离实际的。

【解析】C项,相关文句:夫敌有可间之势,而不间者,汤、武行之为大义,非汤、武而行之为失机。

意思是说“敌人有可乘之机却不去利用,商汤、周武王做这样的事情那是施行大义,不是商汤、周武王做这样的事就是丧失时机”,而不是说其他的人不能用仁义。

不符合文意。

【答案】 C10.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)特以威劫而强臣之,闻孔明之风,宜其千里之外有响应者。

译文:______________________________________________________________________________________________________(2)宜其屡战而屡却哉!译文:______________________________________________________________________________________________________(3)则天下安肯以空言竦动哉?译文:______________________________________________________________________________________________________【答案】(1)只是因为被威势胁迫才勉强向曹操称臣,(他们)听说了孔明的品格,应该在千里之外也有响应的人。

(2)他当然就屡战屡败了!(3)那么天下人怎么会因为一句空话而对他肃然起敬呢?【参考译文】用仁义取得天下,用仁义守卫天下的,是周朝。

用欺诈的手段取得天下,用欺诈的手段守卫天下的,是秦朝。

用秦取得天下的方法去夺取天下,用周守天下的方法去守卫天下的,是汉朝。

仁义欺诈的手段都使用来夺取天下,这是孔明失败的原因啊。

曹操乘东汉末年衰微的局势,用狡诈的手段实现了他的邪恶的目的,孔明以此为耻辱,想在天下伸张正义。

在这个时候,曹操已经威震四海,向东占据了许州、兖州,向南统治了荆州、豫州,孔明用来依靠的且胜过别人的地方,只是那一点点的忠诚信义,还想用它来激励天下的民心。

天下那些品行端正能够慷慨赴死的有节操气概的人,本来不是发自内心地佩服曹操,只是因为被威势胁迫才勉强向曹操称臣,(他们)听说了孔明的品格,应该在千里之外也有响应的人。

像这样,(孔明)即使没有安身立命的地方,天下的人都可为他所用。

何况杀了一个无辜的人来得到天下,这样的事情不会去做,然后天下的忠义之士才会乐意为他效全力而死。

刘表死的时候,先主刘备在荆州,孔明想偷袭杀掉刘表的孩子,先主刘备不忍心。

这以后刘璋以交好的态度迎接先主来到了蜀地,没过几个月,孔明就扼住他的咽喉,击打他的背,夺取了他的土地。

这种做法和曹操有什么区别呢!曹军和刘军军力不相当,天下人都知道。

就军队而言不如曹操的多,就土地而言不如曹操的广阔,就打仗而言不如曹操的战斗力强,但是有一点可以胜过他,那就是忠诚信义。

孔明放逐了刘璋,已经辜负了天下有志之士的期望,这时才开始治理军队振奋士气,成为仁义之师,向东长驱直入,再想着让天下人响应,大概也很难了。

曹操死后,他的儿子曹丕立为君主,这个时候,完全可以使用计谋攻破曹军。

为什么呢?曹操临终的时候,召见曹丕、曹植并嘱咐他们,还以谭、尚的事情作为警告。

可是曹丕和曹植最终相互残杀到如此的地步。

他们兄弟之间尚且成为仇人,更何况能够得到那些天下英雄的心呢!这时有了可乘之机,只不过需要拿出几十万钱,让那些大臣和兄弟内部都互相残杀,然后派兵讨伐曹丕,这正是汉高祖刘邦灭掉项羽的办法。

孔明既不能保全信义让天下人信服,又不能施展他的才智来断绝曹氏兄弟的手足之情,他当然就屡战屡败了!所以敌人有可乘之机却不去利用,商汤、周武王做这样的事情那是施行大义,不是商汤、周武王这样的人做这样的事就是丧失时机。

这是仁人君子最担心的。

吕温认为孔明承袭桓公、灵公,不愿强迫百姓去怀念汉朝,并且想让他的思想让老百姓都知道,并且说:“曹操要是对你们有利,我就去替他做事;要是害你们,我就杀了他。

”不知道蜀和魏之间,果真有那么大的过节!如果没有那么大的过节,又一定不能去为魏国办事,那么天下人怎么会因为一句空话而对他肃然起敬呢?唉!这是我作为一个书生所说的话,只能说说而没什么用。

[语言运用层]11.中国古代流传下来许多名言警句、俗语,请另选两句,仿照示例,造一组句子。

示例:古人说:“三思而后行。

”确实如此,深思熟虑能够使人做出准确的判断。

但在机遇稍纵即逝的现代社会,事事三思只能使你成为竞争中落后的乌龟。

____________________________________________________________________________________________________________【解析】仿写时注意要有引用,语意要有转折,最后一句要用比喻。