太平天国i

- 格式:ppt

- 大小:1.71 MB

- 文档页数:24

历史太平天国的知识点总结一、太平天国的兴起1. 太平天国的起义领袖太平天国的领袖是洪秀全,他是广西横县人,咸丰元年(1850年)发动太平天国起义。

2. 起义的社会背景太平天国的起义,是在中国清朝封建社会末期的政治危机和社会矛盾日益尖锐的大背景下发生的。

清朝政府的腐败和压迫,使得社会矛盾激化,民生困苦,农民纷纷响应太平军的号召。

3. 起义的宗教背景太平天国运动的兴起,与基督教的传播和影响密不可分。

洪秀全领导的太平军传播了基督教教义,广泛吸引了中国南方地区的农民加入到起义运动中来。

二、太平天国的发展1. 政治建设太平天国建立后,实行共产主义的政治制度,推行“太平共和”等制度,取消了封建土地所有制和封建的官僚军阀统治,实行土地国有化和平等的社会制度。

2. 军事扩张太平天国军队在广西、湖南、江西、湖北等地进行了大规模的农民起义,形成了强大的军事力量。

太平军经常与清军进行战争,多次击败清军。

3. 农民生活改善太平天国农民起义运动的一大特点,是工农业生产的发展和改善了农民生活。

太平天国建立了农田水利、推广新农具、改良农作物、修筑村级堤坝等,极大地提高了农民的生产积极性和生产水平。

三、太平天国的失败与衰落1. 内部矛盾太平天国的领导层中存在着严重的内部分歧,如洪秀全与杨秀清的矛盾、道光皇帝派来的内奸李秀成等,导致了太平天国内部的不团结和矛盾激化。

2. 清朝政府的进攻清朝政府为了保卫封建统治,采取了残酷而有力的镇压太平天国运动的办法。

清军对太平军进行了多次的围剿和战争,使太平天国的军事力量受到了严重的削弱。

3. 国际援助的缺失太平天国运动的失败与衰落,与国际帮助的缺失有关。

太平天国运动虽然有与外国基督教传教士联络,但是与外国人和他国政府的援助得不到足够的支持,国际因素对太平天国的兴起和发展起着一定的影响。

四、太平天国运动的影响1. 经济影响太平天国运动的兴起,反映了社会矛盾日益尖锐、封建社会末期的深刻危机和动荡不安的状态,推动了中国社会末期的生产力发展和生产关系的变革。

太平天国运动的知识点

1. 背景和起因:

- 发生时间:1851年-1864年,持续了14年之久。

- 发生地点:主要在中国南方地区,以南京为中心辐射全国。

- 起因:基于基督教教义的怀疑和反思,加上对清王朝统治的不满。

2. 领导人和组织:

- 主要领导人:洪秀全(太平天国"天王")、杨秀清、韦昌辉等。

- 组织体系:建立"天朝"政权,模拟清王朝体制。

3. 发展过程:

- 拱卫起义(1851年):太平天国运动的开端。

- 攻占南京(1853年):建立"天朝"都城。

- 广阔疆土(1856年):疆土最大时横跨16个省。

- 江南基地(1860年后):后期仅存江南地区。

4. 影响和结果:

- 造成了大规模的流离失所、民间伤亡。

- 加剧了清朝中央集权的削弱。

- 为太平天国运动后期西方列强武力介入埋下伏笔。

- 最终在1864年被清军彻底剿灭。

5. 历史评价:

- 具有复杂的社会经济原因。

- 具有民族主义和反帝国主义色彩。

- 带有一定的农民起义和宗教运动性质。

太平天国运动的名词解释太平天国运动,是指19世纪中叶中国东南部爆发的一场大规模农民起义运动。

太平天国运动的名词解释如下:1. 太平:“太平”一词在中国传统文化中意指和平、安定、幸福。

太平天国的创始人洪秀全宣称自己是上帝的第二子“太平天子”,并以此名义发动起义,以追求社会和平与幸福为目标。

2. 天国:太平天国的“天国”一词可理解为神圣国度,在太平天国运动中被解释为建立一个理想社会的国度。

太平天国追求实现“天朝上国”的原则,即建立一个拥有完美社会秩序和道德伦理的国家。

3. 运动:太平天国运动是指一场历时十余年的农民起义和宗教运动,其规模、规则和影响范围均超过了传统的反抗性农民起义,因此被称为运动。

太平天国运动表现出一种强烈的组织性、纪律性和持久性,组织和士兵都受到了严密的规章制度的控制。

4. 农民起义:太平天国运动发源于广西地区的农民暴动,起初是一起农民对抗政治腐败和经济压迫的运动。

起义军最初号称“拜上帝教”,但随着运动的发展,其信仰变得更加极端化,发展成一场大规模的反清复明的运动。

5. 宗教运动:太平天国运动与宗教因素有着密切的联系。

太平天国的创始人洪秀全受到基督教的影响,他宣称自己是上帝的儿子,并创建了一种基督教式的组织结构和信仰体系。

其信仰特点包括拜上帝、清除宗教迷信、崇拜基督教圣经等。

6. 社会变革:太平天国运动追求建立一个新的社会秩序。

太平天国运动的目标在于消灭社会不平等和剥削,实现平等和公正。

运动中试图通过改革土地制度、废除苛捐杂税等措施来实现这一目标,但运动最终未能实现其社会变革的目标。

7. 对清朝的威胁:太平天国运动对中国清朝的统治构成了巨大的威胁。

运动的规模和强大的组织能力使清朝陷入了严重的军事困境,清朝在太平天国运动中承受了巨大的损失,包括大量的人员伤亡和财政崩溃。

总之,太平天国运动是一场在中国东南部爆发的大规模农民起义和宗教运动。

运动以太平与天国为目标,追求建立一个理想社会的国度。

太平天国的传说民间故事

太平天国是中国历史上一个重要的农民起义政权,它在19世纪中叶存在于

中国的南方,时间跨度大约是1851年到1864年。

关于太平天国的传说和

民间故事有很多,以下是一些例子:

1. 洪秀全托梦:洪秀全在创立太平天国之前,据说曾受到上帝的启示,上帝告诉他要消灭清朝,建立一个公平的社会。

洪秀全宣称自己是上帝的使者,这个故事成为太平天国的重要信仰基础。

2. 石达开的智慧:石达开是太平天国的一位重要将领,他以智慧和英勇著称。

有一个故事说,在一次战斗中,石达开利用智谋击败了敌人,使得太平天国的军队能够继续前进。

3. 杨秀清的神奇预言:杨秀清在太平天国内部有着很高的声望,他被认为有神灵附身,能够预言未来。

有一个故事说,他在一次战斗前预言了清军的动向,使太平天国能够成功防御。

这些故事反映了太平天国的人民对于平等、正义和智慧的追求,同时也揭示了他们对于清朝腐败和压迫的不满。

这些故事在民间流传了很长时间,直到今天仍然被人们讲述。

太平天国的名词解释太平天国(18511864),也被称为“太平军”或“穆斯林天国”,是以中国清朝为背景,并延续约十八个世纪的中国古代政权秩序的一次民族起义政权。

1851年,出自湖南洞庭湖畔洪秀全率领以农民军队为主体的武装力量,发动了此次农民反抗军事政权的中国历史上最大规模的农民乱产太平军(太平天国)的起义运动,最终在1864年底被清廷政权终结。

太平天国在起义之初拥有很强的民族精神,以“天下太平”为方针,旨在维护农民的正当利益,反抗清政府的压迫,改善民生,实现民族解放。

太平天国一方面使用暴力要求公平正义,另一方面也采取具有改革性的措施,如实行租税免除,取消官吏特权,及对地主阶级进行官府管理,其主要目的是要摆脱统治者的暴政,维护农民的权利,使人们的生活受到保护和改善。

大规模的太平军起义使清政府陷入严重的困境。

清政府担心太平军将背离传统的政治与社会制度,决定继续采取武力行动以压制农民起义运动,并动用了大量的官兵来平息。

最终,清廷政府得以在1864年10月击败太平军,削弱了太平天国的势力,结束了这场十三年之久的民族起义政权。

虽然太平天国未能圆满成功,但其旨在维护农民百姓的利益,反抗暴政的起义运动引发了很大的震动,对中国的历史产生了深远的影响。

太平天国的宗旨体现了中国历史上民族精神的发展趋势,启迪了清朝末代帝王开展改革的思想,为近现代中国的改革开放奠定了基础。

此外,太平天国的建立及其起义运动也催生了许多当代的社会改革思想,推动了中国人民政治、社会和文化发展的进程。

太平天国虽然已不复存在,但仍然深深地影响着当今中国社会的发展。

太平天国的兴起和衰败,其起义运动及其宗旨,都为推动中国人民向自由、民主和平等的目标迈出了重要一步,为中国历史发展留下了极其重要的贡献。

太平天国知识点

太平天国运动是清朝咸丰元年到同治三年(1851年—1864年)期间,由洪秀全、杨秀清、萧朝贵、冯云山、韦昌辉、石达开等组成的领导集团从广西金田村率先发起的反对清朝封建统治和外国资本主义侵略的农民起义战争,是19世纪中叶中国最大的一场大规模反清运动。

太平天国建国前,由冯云山、洪秀全创立的农民革命组织。

1843年,洪秀全创立了拜上帝教,冯云山和洪仁王干等人成为最早的信从者。

洪秀全领导的反对清朝统治、建立太平天国的武装起义。

因爆发于广西桂平县金田村,故称金田起义。

1862-1864年太平军为保卫首都天京而进行的悲壮战斗。

1862年5月,清江苏布政使曾国荃所部湘军陆师、兵部侍郎彭玉麟所部水师,分两路进逼天京。

李秀成奉命从苏南分军三路回援。

10月13日,李秀成亲率主力与曾国荃部展开激战,久攻不胜,于11月26日主动撤军。

此后,洪秀全又派李秀成“进北攻南”,解除京围。

李秀成勉强从命。

但此战损兵折将,遭致惨败。

这两次战斗的失败,使天京陷于坐困局面。

从此太平天国再也无力组织大规模的进攻,只能凭借城防工事消极防御。

1864年3月,湘军合围天京。

6月1日洪秀全病逝。

7月19日天京陷落,守城将士除少数突围外均壮烈牺牲。

太平天国运动时间及领导人:1851年、洪秀全。

攻占南京的时间:1853年(定都南京,改南京为天京)抗击洋枪队:太平军在青浦大

败洋枪队。

1862年,太平军在浙江慈溪的一次战斗中,击毙洋枪队头目华尔。

太平天国运动的性质:反封建反侵略。

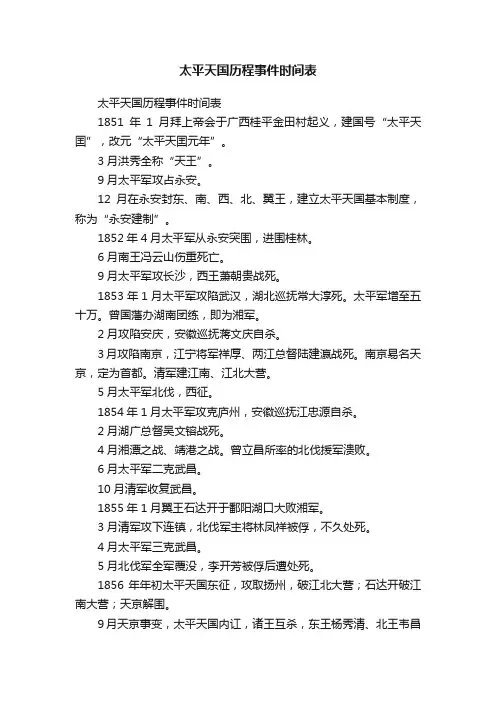

太平天国历程事件时间表太平天国历程事件时间表1851年1月拜上帝会于广西桂平金田村起义,建国号“太平天囯”,改元“太平天囯元年”。

3月洪秀全称“天王”。

9月太平军攻占永安。

12月在永安封东、南、西、北、翼王,建立太平天国基本制度,称为“永安建制”。

1852年4月太平军从永安突围,进围桂林。

6月南王冯云山伤重死亡。

9月太平军攻长沙,西王萧朝贵战死。

1853年1月太平军攻陷武汉,湖北巡抚常大淳死。

太平军增至五十万。

曾国藩办湖南团练,即为湘军。

2月攻陷安庆,安徽巡抚蒋文庆自杀。

3月攻陷南京,江宁将军祥厚、两江总督陆建瀛战死。

南京易名天京,定为首都。

清军建江南、江北大营。

5月太平军北伐,西征。

1854年1月太平军攻克庐州,安徽巡抚江忠源自杀。

2月湖广总督吴文镕战死。

4月湘潭之战、靖港之战。

曾立昌所率的北伐援军溃败。

6月太平军二克武昌。

10月清军收复武昌。

1855年1月翼王石达开于鄱阳湖口大败湘军。

3月清军攻下连镇,北伐军主将林凤祥被俘,不久处死。

4月太平军三克武昌。

5月北伐军全军覆没,李开芳被俘后遭处死。

1856年年初太平天国东征,攻取扬州,破江北大营;石达开破江南大营;天京解围。

9月天京事变,太平天国内讧,诸王互杀,东王杨秀清、北王韦昌辉、燕王秦日纲先后被杀。

1857年6月石达开带兵出走。

1858年5月九江失守,守将林启荣战死。

9月李秀成、陈玉成破江北大营。

11月三河镇大捷。

1859年4月洪仁玕从香港抵天京,封干王。

陈玉成封英王、李秀成封忠王。

1860年4月太平军破江南大营,迫近上海。

5月破江北大营。

6月上海成立“中外会防局”,美国人华尔建“洋枪队”,中外反动势力联合镇压太平军。

太平军将领李秀成帅军在青浦大败洋枪队。

1861年9月安庆失守,守将叶云来战死。

李鸿章办淮军。

12月李秀成攻占杭州,巡抚王有龄自杀。

1862年2月洋枪队改为常胜军。

5月李秀成在慈溪战斗中,击毙华尔,严惩常胜军。

6月陈玉成被清军杀害。

太平天国是清朝后期的一次由农民起义创建的农民政权,也是清朝历史上最大规模的农民战争。

1850年末至1851年初,由洪秀全、杨秀清、萧朝贵、冯云山、韦昌辉、石达开组成的领导集团在广西金田村发动反抗满清朝廷的武装起义,后建立“太平天囯”,并于1853年攻下金陵(今南京),定都于此,号称天京。

1864年,太平天囯首都天京被湘军攻陷,洪秀全之子、幼天王洪天贵福被俘。

太平天国历时14年,达到了旧式农民战争的最高峰,不仅是中国历史上第一次在南方兴起而波及全中国的农民战争,也是世界历史上规模空前的一次农民战争,而且它在新的时代,有新的特点和水平还开创了中国农民战争不少先例,例如中国农民起义第一次遭到中外势力共同镇压、利用西方宗教发动起义。

反对资本帝国主义的侵略,并提出了一整套纲领、制度和政策等。

1872年4月,石达开余部李文彩部在贵州大塘覆灭,这是最后一支可以查证的使用太平天国旗号的反清武装,理论上是最后一支太平军。

不少学者认为,应以李文彩部的覆灭作为太平天国运动的结束标志。

太平天国运动的背景和原因太平天国运动是中国近代历史上一次具有重要影响的农民革命运动,起始于19世纪50年代,迅速发展并于1851年正式爆发。

该运动的背景和原因是多方面的,政治、社会、经济等各个方面的问题交织在一起,形成了强大的推动力。

一、政治背景在太平天国运动之前,中国政权由封建王朝清朝统治,时任皇帝道光、咸丰皆是保守的统治者。

清朝政权腐败,内忧外患加剧,对社会民生问题置若罔闻,国家面临诸多危机,如民不聊生、贪官污吏的猖獗、农民税赋过重等。

这些政治问题为太平天国运动提供了土壤。

二、社会背景在社会层面,太平天国运动之前,中国农民群众饱受压迫和剥削。

封建社会等级制度严重限制了农民的社会地位和发展机会,农民普遍处于贫困状态。

此外,军阀混战、天灾人祸的频频发生以及外国侵略者的入侵,进一步加剧了农民的困境。

三、经济背景太平天国运动的经济背景主要体现在两个方面。

首先,清朝的农民政策使得农民负担沉重,他们需要承担各种赋税和苛捐杂税。

其次,由于农民与地主之间存在严重的不平等关系,大部分土地被富有地主垄断,使得农民的土地占有权受到侵害,导致农民的经济状况日益恶化。

四、宗教因素太平天国运动的宗教因素主要体现在洪秀全的天理教思想上。

洪秀全在1847年宣布建立“天京教”,并自称上帝之弟子。

他的宗教教义提倡平等、公正的社会秩序,号召农民参与革命斗争,对吸引农民群众起到了重要作用。

综上所述,太平天国运动之所以爆发,是由于政治、社会、经济和宗教等多种因素的综合作用。

政治背景中清朝政权的腐败和危机给了运动的推动力;社会背景中农民的贫困和受压迫的状态助长了运动的形成;经济背景中农民的税赋沉重和土地不均等问题进一步激发了农民的不满情绪;而宗教因素中天理教的平等思想促使农民积极参与到运动中。

这些背景和原因使得太平天国运动迅速兴起,并对中国历史产生了深远的影响。

太平天国历史资料太平天国(其中“天”字的两横上长下短;“国”字写作“囯”内为“王”字),后期曾先后改称上帝天国、天父天兄天王太平天国。

下面由带领大家简单了解一下。

太平天国历史1850年末至1851年初,由洪秀全、杨秀清、萧朝贵、冯云山、韦昌辉、石达开经过多年传播拜上帝教,在广西金田村组织团营,发动对满清朝廷的武力对抗,后建国号“太平天国”,并于1853年攻下金陵,号称天京(今南京),定都于此。

太平天国武装力量先后发展到广西、湖南、湖北、江西、安徽、江苏、河南、山西、直隶、山东、福建、浙江、贵州、四川、云南、陕西、甘肃诸省,攻克过600余座城市。

1864年,太平天国首都天京陷落,洪秀全之子兼继承人幼天王洪天贵福被俘虏。

1872年5月12日(同治十一年四月初六日),最后一支打着太平天国旗号作战的太平军部队,翼王石达开余部李文彩,在贵州败亡。

太平天国运动死了多少人?1851年1月11日,37岁的广东人洪秀全在偏僻的广西金田村揭竿而起,自封天王,号称“太平天国”。

两年后他杀进南京,直到1864年南京城破之前服毒自杀,席卷大半个中国几近十四年。

一百多年来,尤其是半个多世纪以来,洪秀全在中国始终是一个神话。

直到2000年6月,潘旭澜先生的《太平杂说》出版之后这个神话才开始破灭。

实际上,太平天国战争确实是一场真正意义上的大悲剧,它持续之长,规模之大,损失之惨,影响之远,在中国历史上都是史无前列的。

单就人口损失,以及双方的残酷性和破坏性来说,在世界历史上也绝无仅有。

即使是动用了包括原子弹在内的现代化装备,战场遍及全球的第二次世界大战,也很难与其匹敌。

太平军掀起的狂飙席卷所及,庐舍为墟,遍地瓦砾。

狂飙过去许多年后,依然是满目疮痍,残破萧条,一片凄凉。

人烟稠密的长江中下游流域,因地处风暴中心,为太平军和清军往复争夺烧杀之区,更是一片劫灰,生灵涂炭。

孙中山先生出生于1866年,离太平天国失败仅仅两年,余波未息。

他的家乡(广东香山)离洪秀全的家乡(广东花县)也相去不远,少时听过洪秀全的故事,在他幼小的心田里播下了反清的种子丝毫也没什么奇怪。

太平天国知识点太平天国是中国历史上重要的一个政治运动和农民起义,其发生时间为19世纪中叶。

这个运动由洪秀全领导,旨在推翻清朝统治,建立一个以“太平天国”为名称的国家。

太平天国运动对中国历史产生了深远的影响,下面将以步骤思维的方式介绍太平天国的知识点。

第一步:起义背景太平天国运动起义于1851年,发生在中国南部的广西省。

当时,中国社会存在着清朝统治腐败、民不聊生、农民生活贫困等问题。

在这个背景下,洪秀全等人发动了农民起义,试图改变现状。

第二步:洪秀全及其思想洪秀全是太平天国运动的领导者,他是湖南人,曾在广西省的一个基督教教堂学习。

在这个教堂里,他接触到了基督教的教义,尤其是关于平等和救赎的思想。

这些思想深深地影响了洪秀全,并成为他领导太平天国运动的理念基础。

第三步:太平天国政治体系太平天国运动建立了一个特殊的政治体系。

该体系以“太平天国”为国号,设立了类似皇帝、宰相、将领等职位,并实行了集体决策的制度。

此外,太平天国还推行了土地改革、平分财富等措施,试图实现社会的公平与和谐。

第四步:农民起义与清朝抵抗太平天国运动迅速蔓延至中国南部的其他地区,并得到了广大农民的支持。

与此同时,清朝政府也派遣军队镇压太平天国运动。

在太平天国与清朝的冲突中,双方进行了多次激烈的战斗,其中一些战役规模庞大,造成了巨大的伤亡。

第五步:太平天国运动失败尽管太平天国运动在一些地区取得了胜利,但最终它还是失败了。

太平天国内部存在着领导层之间的权力斗争、组织管理不善等问题,这些问题最终导致了太平天国运动的失败。

1864年,清朝政府攻占了太平天国的首都南京,太平天国运动宣告结束。

第六步:太平天国运动对中国历史的影响太平天国运动对中国历史产生了重要影响。

首先,它揭示了清朝统治的腐败和社会问题,促使了后来的改革运动。

其次,太平天国运动中涌现出了一批有政治抱负的知识分子和军事将领,这些人后来参与了中国近代化的进程。

最后,太平天国运动也为中国农民阶级争取权益的意识提供了重要的范例。

太平天国故事

太平天国是中国历史上一个重要的农民起义运动,也是中国历史上规模最大的农民起义战争。

太平天国的兴起和发展,对中国历史产生了深远的影响。

1851年,洪秀全在广西桂平县成立拜上帝教,提出“拜上帝教”“拜上帝教育世人”和“拜上帝教治天下”等口号,虽然在当时没有引起太大的反响,但这标志着太平天国的雏形已经形成。

1853年,太平天国正式宣告成立,洪秀全自称“天王”,并规定了一系列政治制度和宗教信仰。

太平天国政权迅速发展壮大,先后攻占了南京、武昌等城市,形成了以南京为中心的政治势力。

太平天国的军队虽然在一定时期内取得了一些胜利,但是由于内部矛盾和外部压力,导致了太平天国的迅速衰落。

1856年,太平天国军队在攻打上海时遭到清军的重创,此后太平天国的势力逐渐式微。

1864年,太平天国政权最终被清军所灭,洪秀全在南京自缢而死,太平天国政权正式宣告覆灭。

太平天国的兴起和覆灭,对中国历史产生了深远的影响。

太平天国的兴起,揭示了晚清社会的深重危机,也为中国近代史的发展提供了重要的历史素材。

太平天国的覆灭,标志着中国封建社会的最后挣扎,为中国社会的变革和发展创造了条件。

总的来说,太平天国是中国历史上一个重要的农民起义运动,它的兴起和发展,对中国历史产生了深远的影响。

太平天国的兴起揭示了晚清社会的深重危机,也为中国近代史的发展提供了重要的历史素材。

太平天国的覆灭,标志着中国封建社会的最后挣扎,为中国社会的变革和发展创造了条件。

太平天国运动的基本介绍太平天国运动是清朝咸丰元年到同治三年(1851年—1864年)之间,由洪秀全、杨秀清等人领导的农民起义战争。

以下是店铺为你精心整理的太平天国运动的基本介绍,希望你喜欢。

太平天国运动的基本介绍中文名称:太平天国运动参战部队:清军、太平军战争结果:天京失陷,运动失败时间:1851年~1864年地点:中国人物:洪秀全李秀成曾国藩李鸿章太平天国运动的基本详情金田起义1844年(清道光二十四年),洪秀全偕冯云山在广西传教,秘密进行反清活动。

1850年夏,洪秀全发布总动员令,号召各地拜上帝会众到桂平金田村“团营”。

1851年1月11日,洪秀全集2万余人在广西金田村正式宣布起义,建号太平天国,与杨秀清、冯云山、萧朝贵、韦昌辉、石达开等组成领导核心。

清廷闻讯,调集兵力进行“围剿”。

永安建制太平军向东南发展受阻,旋转至武宣。

因遭清军堵截,折回金田地区,被包围。

9月下旬,突围北上攻占永安(今蒙山),粉碎清军围攻。

12月,天王洪秀全封杨秀清为东王,萧朝贵为西王,冯云山为南王,韦昌辉为北王,石达开为翼王,所封各王,俱受东王节制。

定都天京1852年4月5日,太平军自永安突围,攻桂林不下,转攻全州,12月占岳州(今岳阳),建立水营。

1853年1月克武昌,震动清廷。

2月9日,洪秀全等连克九江、安庆、芜湖,势如破竹。

3月19日占领江南重镇江宁(今南京),定为都城,改称天京。

洪秀全、杨秀清决定固守天京,同时派兵北伐京师,西征长江中游。

北伐与西征1853年5月13日,太平军长驱北上,经安徽、河南、山西、直隶(即今河北),于10月29日进抵天津西南的静海、独流镇,驻守待援。

清廷震惊,以胜保为钦差大臣,后又任命惠亲王绵愉为奉命大、科尔沁郡王僧格林沁为参赞大臣,会同胜保“进剿”。

北伐军陷于清军重兵包围之中,时值隆冬,军资缺乏,援军不至,处境日艰,被迫于1854年2月5日突围南走束城,旋又至阜城。

北伐军兵分两地,局势被动,后连镇被僧格林沁攻陷,林凤祥被俘。

太平天国起义太平天国起义,是19世纪中国历史上一场具有重大影响的农民起义。

起义发生在清朝统治时期,影响范围广泛,持续时间长久,是中国历史上规模最大的一次起义。

太平天国起义的爆发地点是湖南省,起义的领导者洪秀全是一个农民出身的居民。

他受到基督教《圣经》的影响,认为自己是上帝的第二子,要建立一个平等、公正、富有的天国。

起义初期,洪秀全组织了一支由贫苦农民组成的军队,号称“太平天国农民革命军”。

他们积极宣传平等的思想,吸引了大量的农民参加起义。

起义军很快在湖南蔓延,成为一股不可忽视的力量。

他们的口号是“杀鸡儆猴”,意味着杀掉一些不服从他们的地主,以警示其他地主。

起义军的主要目标是推翻清朝政权,成立太平天国。

起义军逐渐占领了湖南、广东、安徽等地,势力逐渐扩大。

洪秀全自称“天子”,他的妻子和妹妹则自称“天皇”和“太后”。

太平天国开始建立起自己的政权和军事组织。

然而,太平天国面临着许多困难和挑战。

首先,清朝政府非常重视起义,调动了大量军队进攻太平天国。

清朝鼓励地主武装自卫,许多地主组织起了自己的军队与起义军作战。

起义军缺乏现代化的武器和军事战略,使他们在战斗中处于劣势。

其次,太平天国内部也存在着矛盾和分裂。

洪秀全的领导方式遭到了一些起义军领导人的质疑,起义军内部出现了派系斗争和权力争夺。

这使得他们在共同抵抗外敌的同时,也要应对内部的分裂和混乱。

最终,太平天国起义失败了。

清军采取了残酷的镇压手段,屠杀起义军和支持者,许多起义军领导人被捕并被处决。

清军恢复了对叛乱地区的控制,太平天国被迫解散。

太平天国起义的失败带来了深远的影响。

首先,起义显示了中国农民的反抗力量和对统治阶级的不满情绪。

这给后来的中国革命提供了一个重要的参考。

其次,起义暴露了清朝政府的腐败和对民众的不公正。

这为清朝的衰落埋下了伏笔,为中国社会的变革铺平了道路。

太平天国起义还影响了中国的宗教发展。

洪秀全的基督教思想和组织方式对中国基督教的发展产生了积极的影响。

太平天国是谁灭掉的

太平天国是谁灭掉的

太平天国是被清名臣曾国藩剿灭的。

曾国藩(1811年11月26日-1872年3月12日),初名子城,字伯涵,号涤生,晚清时期政治家、战略家、理学家、文学家、书法家,清末汉族地主武装湘军的首领。

曾国藩的崛起,对清王朝的政治、军事、文化、经济等方面都产生了深远的影响。

曾国藩为首的汉族地主经世派的崛起,使清封疆大吏由权贵当权变为经世派当权,促使清地方官员中满汉比例的变化。

地方督抚力量的强化与离心倾向的加强。

他曾鼓吹并推进洋务运动,主张对外坚守“以羁縻为上”;对内修明政事,急求贤才,引进西方的军事和技术。

曾国藩与胡林翼并称“曾胡”,与李鸿章、左宗棠、张之洞并称“晚清中兴四大名臣”。

封一等毅勇侯,谥号“文正”,后世称“曾文正”。

1。